| Titel: | Verbesserung an der Maschine zum Scheren und Zurichten der Tücher und anderer aus Wolle verfertigten Stoffe, worauf Wilh. Marshall, Scheren-Fabrikant zu Fountain Grove, Haddersfield, Grafschaft York, sich am 26. April 1828 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 32, Jahrgang 1829, Nr. XXXVII., S. 182 |

| Download: | XML |

XXXVII.

Verbesserung an der Maschine zum Scheren und

Zurichten der Tuͤcher und anderer aus Wolle verfertigten Stoffe, worauf Wilh. Marshall,

Scheren-Fabrikant zu Fountain Grove, Haddersfield,

Grafschaft York, sich am 26. April 1828 ein

Patent ertheilen ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions. Februar

1829. S. 65.

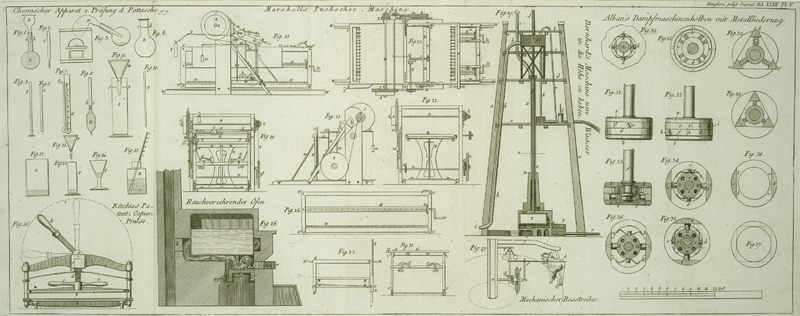

Mit Abbildung auf Tab.

V.

Marshall, Verbesserung an der Maschine zum Scheren und Zurichten

der Tuͤcher etc.

Meine Erfindung, so wie die Anwendung derselben, ist in folgender Beschreibung und

Abbildung, in welcher dieselben Buchstaben dieselben Gegenstaͤnde bezeichnen,

dargestellt.

Fig. 18 ist

ein Seiten-Aufriß; Fig. 20 ein Grundriß;

Fig. 19

ein End-Aufriß meiner Erfindung oder Verbesserung an der

Tuchscher-Maschine, und Fig. 21, 22, 23, 24 und 25 stellen verschiedene

Theile derselben einzeln dar.

Die Eigenschaften und Wirkungen dieser Maschine lassen sich unter drei Bewegungen

bringen: 1) die Bewegung, welche die schneidende Wirkung der Scheren hervorbringt;

2) diejenige, durch welche das Tuch waͤhrend des Scherens durchlaͤuft;

3) diejenige, wodurch eine neue Tuchflaͤche unter die Scheren oder Messer gebracht wird, nachdem

jene, welche man fruͤher unter die Scheren gestellt hat, bereits ausgeschoren

ist. Diese leztere Bewegung wird von dem Arbeiter, oder von der Person, welche die

Maschine zu bedienen hat, hervorgebracht; die beiden ersteren bringt die Maschine

durch sich selbst hervor, die mittelst eines Laufbandes von irgend einer Triebkraft

her in Bewegung gesezt wird. Das Laufband laͤuft uͤber die

Lauf-Rolle, A, in Fig. 18, welche auf der

Spindel, B, gehoͤrig befestigt ist. Durch diese

Spindel oder Achse wird die erste Bewegung, naͤmlich die der Scheren oder

Messer, hervorgerufen, so wie die zweite oder der allmaͤhliche Durchzug des

Tuches unter der Schere.

Die erstere dieser Bewegungen wollen wir zuerst beschreiben. In Verbindung mit der

Rolle, A, und auf derselben Spindel, B, befestigt, steht die Rolle, C, welche mittelst des Laufriemens, D, die

kleine Rolle, E, treibt. Diese leztere Rolle steht mit

der Spindel, F, in Verbindung, welche an ihrem

entgegengesezten Ende ein Rad, G, fuͤhrt (wie man

in Fig. 19

und 20

sieht). Auf der Vorderseite dieses Rades, G, befindet

sich ein excentrischer Stift, H, Fig. 19 und 20, und an

diesem Stifte, H, ist eine kleine Stange, eine

Verbindungs-Stange, I, angebracht. K, ist ein Cylinder aus Holz, oder aus irgend einem

andern Materiale, der sich frei um seine Achse, K, K,

dreht. In der unteren Seite dieses Cylinders, K, ist das

Messer oder das bewegliche Scherenblatt, O, O, in

spiralfoͤrmiger Lage gehoͤrig befestigt, wie die Zeichnungen in Fig. 19 und

23

ausweisen.

Auf der obern Seite des Cylinders, K, ist ein kleines

hervorstehendes Stuͤk, L, mittelst Schrauben oder

auf irgend eine andere Weise wohlbefestigt, so wie mit dieser die bereits

beschriebene Stange, I, mittelst eines Riemens oder

Stuͤkes Leders verbunden ist, das sich an einen aͤhnlichen Riemen an

dem gegenuͤberstehenden Ende der Stange, I, so

anschließt, daß die Mittelpunkte des excentrischen Stiftes, H, und das Stuͤk, L, waͤhrend

jedes Theiles der Umdrehung des Rades, G, in gleicher

Entfernung gehalten werden. Es ist nun offenbar, daß der excentrische Stift, H, waͤhrend er sich um den Mittelpunkt des Rades,

H, dreht, abwechselnd bald vor dem Mittelpunkte des

Cylinders, K, voraus, bald hinter demselben

zuruͤktreten muß. Da nun der Mittelpunkt, L, mit

welchem, H, mittelst der Stange, I, verbunden ist, excentrisch gegen den Mittelpunkt, K, ist, mit welchem er in Verbindung steht, so muß die

Umdrehung des Rades, G, eine Schwingung erzeugen, oder

eine Bewegung des Cylinders, K, nach vor- oder

ruͤkwaͤrts. M, ist der Lieger oder das

stillstehende Messer, das an dem Schlitten, N, N, N, N,

wohlbefestigt ist. Nach diesem Lieger: ist das Spindel-Messer, O, O, gestellt, welches in dem Cylinder, K, befestigt ist, und in eine zum Schneiden gehoͤrige Lage

gebracht: dieß geschieht mittelst einer Schrauben-Vorrichtung, P, P, die die Achse des Cylinders, K, stellt, in welcher das Messer, O, O befestigt ist, wodurch die Federn, Q, Q,

zuruͤk gedruͤkt werden, welche die Mittelpunkte von, K, stuͤzen. (Siehe Fig. 19 und 23.) Wenn die

Scheren-Blaͤtter so gestellt sind, so bewirkt dann die schwingende

Bewegung des Cylinders, K, von welcher wir oben

sprachen, daß die Blaͤtter, O, O, und M, M, schneiden.

Man muß hier bemerken, daß die ganze schneidende Maschinerie von dem Schlitten oder

Wagen, N, N, N, N, getragen wird, der sich auf seinen

Mittelpunkten, R, R', dreht. Es geschieht mittelst des

Mittelpunktes R', (der, je nachdem man den Theil, S, naͤmlich hebt oder senkt, wandelbar ist, wie

man in Fig.

21 sieht,) daß der Schlitten, N, N, N, N,

parallel mit dem Tuche gehalten wird, welches geschoren werden soll. T, ist ein Hebel, welcher ein Gewicht, t, fuͤhrt, wodurch der Schlitten, N, N, N, N, so oft es noͤthig ist, von dem Tuche

gehoben wird, wie wir unten zeigen werden.

Der Schlitten oder Wagen, u, u, u, u, welcher die zweite

Bewegung erzeugt, laͤuft auf Raͤdchen, die in zwei geraden Kanten oder

Bahnen von irgend einer gehoͤrigen Laͤnge laufen, hier aber bei, W, W, W, W, abgebrochen dargestellt sind. Mittelst

dieses Schlittens oder vielmehr dieses Wagens wird das Tuch regelmaͤßig unter

die Scheren gebracht, und der Wirkung der Scheren auf die bereits bemerkte Weise

unterzogen. An dem entgegengesezten Ende der Spindel, B,

ist eine Reihe von Rollen befestigt, X, in deren eine,

je nachdem eine verschiedene Geschwindigkeit erfordert wird, der Laufriemen, Y, (siehe Fig. 19 und 30) geworfen

wird. Der Laufriemen, Y, treibt die Rolle, Z, an deren Mittelpunkte der Triebstok, g, angebracht ist, der in das Rad 10 eingreift, und

durch die Spindel 11 den Zahn-Triebstok 12 in Bewegung sezt. (Siehe Fig. 18 und

19.)

Dadurch laͤuft nun der Zahnstok 13 zugleich mit dem Schlitten, u, u, u, u. Das Ende der Spindel 11, an welcher der

Zahn-Triebstok sich befindet, wird von einem Hebel, 14, gestuͤzt, der,

indem er sich um seinen Stuͤzpunkt 15 schwingt (siehe Fig. 18), von dem

Zahnstoke 13 frei wird, sobald das Tuch seine gehoͤrige Streke unter den

Scheren hingelaufen ist und der Wagen, u, u, u, u, das

Ende seines Laufes erreicht hat.

Die dritte Bewegung, oder diejenige, wodurch eine frische Flaͤche Tuches unter

die Scheren kommt, und die, wie gesagt wurde, durch den Arbeiter selbst

hervorgebracht wird, geschieht dadurch, daß die cylindrischen Walzen, 16a, 16, von den Hunden oder Sperrkegeln, 17, 17 frei

gemacht werden, und das Tuch uͤber den Rahmen, u, u,

u, u, so lang

gewunden wird, bis eine frische Tuchflaͤche unter die Scheren gelangt, wo

dann die Sperrkegel, 17, 17, wieder eingelegt werden, und das Tuch waͤhrend

des Scherens auf dem Wagen, u, u, u, u, festgehalten

wird. Unter dem auf diese Weise auf dem Wagen, u, u, u,

u, ausgespannten Tuche und unmittelbar unter der Kante des Scherenblattes

oder Messers, M, M, befindet sich der Cylinder oder die

Walze 18 (siehe Fig. 22), die von dem Schlitten, 19, und von dem Bande, 20, festgehalten

wird. Die Oberflaͤche dieses Cylinders oder dieser Walze ist mit einem

Wollentuche oder mit einem aͤhnlichen Stoffe bedekt, und etwas uͤber

dem Niveau der oberen Kante des Wagens, u, u, u, u,

erhoben, wodurch das Tuch unter dem Messer in Beruͤhrung gebracht, und

waͤhrend der Wirkung des Messers, O, O (siehe

Fig. 18

und 19)

festgestuͤzt wird. Diese geringe Erhoͤhung des Tuches mittelst des

Cylinders oder mittelst der Walze 18 sieht man deutlicher in Fig. 18, wo, so wie in

Fig. 20

das Tuch roth gezeichnet ist „(was nothwendig im Kupferstiche wegbleiben

mußte. A. d. O.)“

In dem Baue dieser Maschine finden sich drei besondere, abgeschiedene Theile: 1) die

Laufbahn, die bei W, abgebrochen ist, (die aber bei

einer Schermaschine dieser Art 14 Fuß lang seyn muß) mit der Trieb-Spindel

oder Trieb-Achse, B, und ihrem Zugehoͤre.

2) der Wagen, u, u, u, u, sammt Zugehoͤr. 3) Der

Schwing-Wagen, N, N, N, N, der den beschriebenen

Scher-Apparat fuͤhrt. Um nun den Bau der Maschine noch deutlicher zu

zeigen, habe ich einzelne Theile derselben besonders dargestellt. Fig. 21 stellt den Aufriß

eines Theiles der Maschine auf der entgegengesezten Seite von Fig. 18 dar, wo man die

Rolle, X, und das Laufband, Y, noch deutlicher sieht, als in Fig. 19. Fig. 22 zeigt eine

End-Ansicht, wie Fig. 19, wo der

Schwing-Wagen, N, N, N, N, und der

Lauf-Wagen, u, u, u, u, abgenommen ist, um den

Bau des Cylinders oder der Walze, 18, und der Stuͤzen derselben zugleich mit

dem Raͤderwerke darzustellen, das den Lauf-Wagen, u, u, u, u, in den Gang bringt. Fig. 24 und 25 zeigt

Seiten- und Ende-Ansichten des Lauf-Wagens, u, u, u, u, wo noch, außer den bereits beschriebenen

Theilen, ein Sperr-Rad mit seinem Sperrkegel, 21, in Verbindung mit der

Walze, 22, dargestellt ist, wodurch das Tuch mittelst der Riemenstreifen, 23, und

dem Querstuͤke 24 (siehe Fig. 20) gespannt und

gestrekt wird. Figur 23 ist ein Grundriß der unteren Seite des Schwing-Wagens,

N, N, N, N, um die Schrauben-Vorrichtung, P, P, zu zeigen, wodurch das Messer, O, O, gestellt, und auch die Spiral-Richtung, in

welcher es in dem Cylinder, K, angebracht ist,

angedeutet wird.

Wenn man mit dieser Maschine arbeitet, so ist das Erste, was geschehen muß, dieses, daß der

Triebstok, 12, außer Umtrieb gesezt wird, was dadurch geschieht, daß man die Feder,

25, zuruͤk druͤkt, wodurch der Hebel 26, Fig. 18 und 20 frei wird,

und in Folge der Wirkung des Gewichtes 28 in die Hoͤhe steigt, welches, da es

mit der Stange, 29, verbunden ist, den Hebel 14 in senkrechte Lage stellt, wodurch,

da der Triebstok, 12, auf dem Hebel, 14, ruht, der Zahnstok, 13, und der Wagen, u, u, u, u, frei werden. Der Wagen laͤuft dann in

der Richtung der schwarzen Pfeile (Fig. 18 und 20), und ein

Stuͤk des Tuches windet sich regelmaͤßig um eine der Walzen, 16a, in dem das Ende an Stiften oder

Spannhaͤkelchen, die zu diesem Ende in der darauf befindlichen Furche

angebracht wurden, eingehaͤkelt ist, waͤhrend das andere Ende des

Tuches uͤber die oberen Seitenleisten des Wagens, u,

u, u, u, gezogen und auf aͤhnliche Weise an dem anderen Cylinder 16

befestigt ist, wie die rothe Farbe in den Zeichnungen 18, 19 und 20 zeigt. Der

Wagen, u, u, u, u, wird nun

zuruͤkgefuͤhrt, so daß das Mantel-Ende des Tuches uͤber

den Cylinder oder uͤber die Walze, 18, kommt, wo dann, nachdem die

Sperrkegel, 17, wieder in das Zahnrad eingelegt wurden, das Tuch mittelst der

Griffe, 30, 30, gespannt, und auch in entgegengesezter Richtung gestrekt wird, indem

man die mit dem Theile 24 verbundenen Haken einhaͤkelt und auch jene an dem

entgegengesezten Ende des Rahmens, u, u, u, u, wie man

in Fig. 20

sieht. Gespannt wird es durch Umdrehung der Walze, 22, die gleichfalls durch

Sperr-Raͤder und Sperrkegel, wie die Figur zeigt, festgehalten

wird.

Man seze nun, daß jezt der Schwing-Wagen, N, N, N,

N, welcher die Messer oder Scherenblaͤtter fuͤhrt, in jene

Lage gekommen ist, die durch die rothe Außenlinie in Fig. 18 angedeutet ist:

denn diese Lage wird er immer annehmen, indem das Gewicht, t, und der Hebel, T, ihn aufwiegen, wenn er

nicht durch den Sperrkegel, 31, wie in Fig. 18 niedergehalten

wird. Der Schwing-Wagen, N, N, N, N wird nun mit

der Hand herabgefuͤhrt, und mittelst des Sperrkegels, 31, in

Beruͤhrung mit dem Tuche gehalten. Der Riemen, D,

theilt aber der Rolle, E, leine Bewegung mit, eben so

wenig als der Triebstok 12 dem Zahnstoke 13, bis nicht auch der Hebel, 26, durch die

Hand niedergedruͤkt und mittelst des Sperrkegels, 25, und des Theiles, 27,

(wie man in Fig.

18 und 20 sieht) festgehalten wird. Dadurch kommt der Triebstok, 12, in Umlauf,

der Riemen, D, wird mittelst der Spann-Rolle, 32,

gespannt, und beide Scherenblaͤtter, O, O, kommen

in Bewegung, und der Wagen, u, u, u, u, kommt in Gang.

Da der Theil, K, sich mittelst der bereits beschriebenen

Bewegungen sehr schnell schwingt, und der Wagen, u, u, u,

u, sich zugleich in der Richtung der rothen Pfeile langsam bewegt (Fig. 18); so kommt das roth

angedeutete Tuch uͤber den Ruhe-Cylinder oder die Ruhe-Walze,

18, auf welcher es der Einwirkung der Messer oder Scherenblaͤtter so lang

ausgesezt bleibt, bis der Wagen, u, u, u, u, so weit

gelangte, daß das Mantel-Ende des Tuches an die Kante des Messers, M, kommt. Sobald dieß geschieht, kommt die Schraube, 33,

die horizontal an dem Ende des Theiles 24 angebracht ist (siehe Fig. 18 und 20) in

Verbindung mit dem Feder-Sperrkegel, 31, und befreit, indem sie denselben

zuruͤk treibt, den Schwing-Wagen, N, N, N,

N, welcher mittelst des uͤberwiegenden Gewichtes, t, und des Hebels, T, von

dem Tuche aufgehoben wird. Zu gleicher Zeit wird auch der Sperrkegel 25, auf welchen

der Theil, 34, wirkt, zuruͤk gedruͤkt, und, indem dadurch der Hebel,

26, frei wird, hebt das uͤberwiegende Gewicht, 28, den Triebstok, 12, aus dem

Zahnstoke, 13, und der Wagen, u, u, u, u, bleibt

augenbliklich in seinem Laufe stehen. Dieser Wagen, u, u, u,

u, wird dann in der Richtung der schwarzen Pfeile zuruͤkgeschoben;

ein frisches Stuͤk von dem Tuche kommt, nach der oben angegebenen Weise, von

dem Cylinder, 16 a, auf den Cylinder, 16, und die Arbeit

wird wieder, wie vorher fortgesezt.

Waͤhrend die Maschine arbeitet, ist es wesentlich nothwendig, daß die Kanten

der Scherenblaͤtter oder Messer, O, O, und M, M, gelegentlich mit Oehl bestrichen werden. Aus

diesem Grunde ist eine Oehlflasche mit einem Pinsel in Fig. 19 in der bequemsten

Lage angebracht.

Ich nehme nicht einzelne Theile der Tuchscher-Maschine, die bereits

fruͤher gebraucht wurden, als mein Patent-Recht in Anspruch, sondern

jene Stellung und Verbindung der Theile, die hier oben beschrieben wurde; auch

gewisse Modificationen meiner Maschine, z.B., wenn man die Schwung-Bewegung

des Theiles, K, in eine umdrehende verwandeln

wuͤrde; wenn man noch eine Verbindungs-Stange an dem excentrischen

Stifte, H, anbraͤchte (wie die punktirten Linien

in Fig. 20

andeuten), wodurch dann noch eine andere Reihe von Scherenblaͤttern, wie, M, M, und O, O, getrieben

und eine doppelte Scher-Maschine zu Stande gebracht werden koͤnnte;

auch jene Abaͤnderung, wodurch das Tuch von einem Ende zum anderen statt nach

der Quere, wie in der hier beschriebenen Maschine geschoren wird, Alle diese

Abaͤnderungen, die ich bereits versucht und gut befunden habe, sind

fuͤr sich selbst zu einleuchtend, als daß sie einer weiteren Entwikelung

beduͤrfen. Ich bemerke ferner, daß die Geschwindigkeit, mit welcher sich die

verschiedenen Theile meiner Maschine bewegen, so wie die Mittel, wodurch die

verschiedenen Bewegungen erzeugt werden, durch andere, als die hier angegebenen

ersezt und verschieden abgeaͤndert werden koͤnnen. Diese

Abaͤnderungen, so wie die verschiedenen Groͤßen-Verhaͤltnisse und der Stoff

der einzelnen Theile der Maschine haͤngen von der Art der Tuͤcher ab,

die auf demselben geschoren werden sollen. Ein geschikter verstaͤndiger

Arbeiter, der eine solche Maschine gehoͤrig verfertigen kann, wird alle diese

Abaͤnderungen gehoͤrig zu treffen wissenDas Repertory of Patent-Inventions hat in

demselben Hefte S. 105 und 152 einen Patent-Proceß der HHrn. Lewis gegen Hrn. Davis

in extenso mit allen juridischen

Schnurrpfeifereien eingeruͤkt, die der streit- und

raͤnkelustige Leser a. a. O. selbst nachlesen mag, wenn er sich von

der Erbaͤrmlichkeit der englischen Patent-Geseze und des

englischen Gerichtswesens einen deutlichen Begriff machen will. Hr. Rayner, der diese „cause célébre“ des

englischen Gerichts-Hofes dem Redakteur des Repertory mittheilte, bemerkt, daß, wenn der Gerichtshof fortfahrt

so zu urtheilen, etc. die englische Industrie bald zu Grabe gehen

muͤsse, und Niemand mit Sicherheit ein Patent auf eine

Tuchscher-Maschine nehmen kann. Indessen haben wir hier schon wieder

eine neue Maschine, die neue Processe veranlassen wird. A. d. U..

Tafeln