| Titel: | Versuche und Beobachtungen über einige Erscheinungen, die bei der plözlichen Ausdehnung zusammengedrükter elastischer Flüssigkeiten Statt haben. Von Pet. Ewart, Esq. |

| Fundstelle: | Band 32, Jahrgang 1829, Nr. LIV., S. 280 |

| Download: | XML |

LIV.

Versuche und Beobachtungen uͤber einige

Erscheinungen, die bei der ploͤzlichen Ausdehnung zusammengedruͤkter

elastischer Fluͤssigkeiten Statt haben. Von Pet. Ewart, Esq.

Auszuͤge aus zwei Abhandlungen, die vor der

Literary and Philosophical Society of Manchester gelesen wurden:

mitgetheilt vom Verfasser im Philos. Magaz and Journ. April 1829. S.

247.

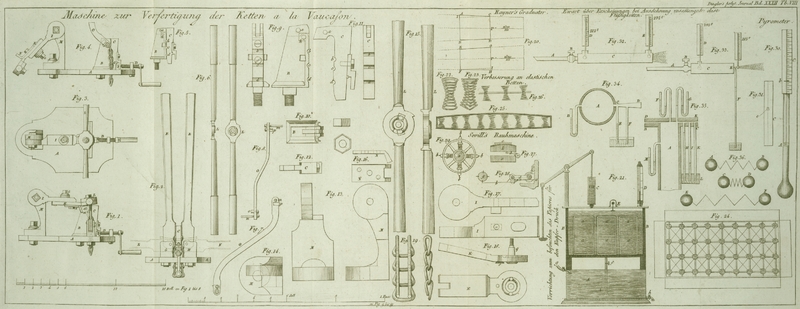

Mit Abbildungen auf Tab.

VIII.

Ewart, Versuche und Beobachtungen uͤber einige

Erscheinungen, die bei Fluͤssigkeiten Statt haben.

Ich hatte vor ungefaͤhr 7 Jahren Gelegenheit, einige Versuche an einer

Dampfmaschine mit hohem Druke von der Kraft von 9 Pferden zu machen, in deren Kessel

der Druk des Dampfes (mit Einschlusse der Atmosphaͤre) sechzig Pfund auf den

□ Zoll betrug, so daß folglich die Temperatur innerhalb desselben

ungefaͤhr 290° F. gewesen seyn mußte. Ich brachte die Kugel eines

Thermometers dicht an der Oeffnung der Sicherheits-Klappe an, waͤhrend

der Dampf aus derselben in großer Menge ausfuhr: das Queksilber stand

bestaͤndig auf 160° F. Waͤhrend die Maschine im Gange war, und

der Dampf, nachdem er durch den Cylinder lief, durch eine senkrechte Roͤhre

von 5 Fuß Hoͤhe und 4 Zoll Durchmesser, in die Atmosphaͤre

ausstroͤmte, brachte ich das Thermometer in den Dampf, der oben bei dieser

Roͤhre ausfuhr, und fand das Queksilber auf 212° F.

Da nun die Temperatur des an der Sicherheit-Klappe ausfahrenden Dampfes dicht

am Kessel 160°, und in einer Entfernung von 5 Fuß von demselben 212°

war, so richtete ich einen Apparat (Fig. 32.) vor, um zu

sehen, ob, unter gewissen Umstaͤnden, die Temperatur des Dampfes zunimmt,

nachdem derselbe aus dem Kessel ausfuhr. Ich wendete denselben an dem Dampfkessel

mit hohem Druke zu Bromley bei London bei Hrn. Philipp Taylor an. A ist eine eiserne Roͤhre

von 3/4 Zoll im Lichten, steht mit dem Kessel in Verbindung, und endet sich in einen

Sperrhahn B, dessen Oeffnung gleich groß mit der

Roͤhre war. An diesen Hahn wurde das Ende einer kupfernen Roͤhre C angeschraubt, die 16 Zoll lang war, und 2 Zoll im

Durchmesser hatte: die Verbindung mit dem Hahne war dampfdicht. An dieser

Roͤhre war ein Thermometer D so angebracht, daß

die Kugel desselben dem Mittelpunkte der Oeffnung des Hahnes B gerade gegenuͤber stand, und nur 1 1/2 Zoll davon entfernt war.

Die Oeffnung, durch welche das Thermometer in diese kupferne Roͤhre

eingesenkt war, war dampfdicht geschlossen. Ein anderes Thermometer E war auf dieselbe Weise an dem anderen Ende derselben

kupfernen Roͤhre angebracht, welches Ende gegen die Atmosphaͤre zu

ganz offen war. Als nun der Druk im Kessel mit Einschlusse des Drukes der

Atmosphaͤre 58 Pfund auf den □ Zoll betrug (die Temperatur im Kessel

also ungefaͤhr 285° F. war) und der Hahn B

vollkommen geoͤffnet wurde, stand das Queksilber im Thermometer D auf 212° F., und im Thermometer E auf 232°; also am Ende der kupfernen

Roͤhre um 20° hoͤher.

Ich nahm die kupferne Roͤhre weg, und brachte eine andere solche

Roͤhre, wie in Fig. 33. an: leztere

hatte denselben Durchmesser, aber 9 Zoll in der Laͤnge, und wurde an

denselben Hahn B angeschraubt. Das Thermometer D war auf dieselbe Weise angebracht, wie in der vorigen

Roͤhre; das Ende dieser Roͤhre E war aber

mittelst einer flachen Platte geschlossen, in deren Mitte sich ein Loch von 1/12

Zoll im Durchmesser befand. Ich oͤffnete den Hahn bei demselben Druke des

Dampfes, wie in dem vorigen Versuche, und das Queksilber stand im Thermometer D auf 292°, waͤhrend ein anderes

Thermometer mit einer kleinen Kugel, an das Loch bei E

hingehalten, aus welchem der Dampf ausfuhr, nur 185° zeigte. Eine an beiden

Enden offene Glasroͤhre F, die an ihrem oberen

Ende in eine feine Spize ausgezogen war, wurde so gestellt, daß ihr oberes Ende in

Beruͤhrung mit dem bei E ausfahrenden Dampfe war,

waͤhrend das untere Ende derselben in ein Gefaͤß mit Queksilber

eingesenkt stand. Waͤhrend das Thermometer D auf

292° stand (wie vorher), stieg das Queksilber in dieser Roͤhre F 12 Zoll hoch. Das Queksilber stand am hoͤchsten

in dieser Roͤhre, wann sie der Oeffnung E am

naͤchsten war.

Im August 1825 hatte ich Gelegenheit in dem Gußwerke der HHrn. Fairburn und Lillie's

zu Manchester einige Versuche uͤber die ploͤzliche Ausdehnung der

atmosphaͤrischen Luft anzustellen. Einer derselben war folgender. A (in Fig. 34.) ist der

Querdurchschnitt einer cylindrischen horizontalen Roͤhre von 7 Zoll im

Durchmesser, durch welche Luft aus einem Geblaͤse zu einem Ofen geleitet

wird. B ist ein umgekehrter glaͤserner Heber, der

in der Seite der Roͤhre A eingefuͤgt ist.

An der entgegengesezten Seite wurde ein Loch von 4/10 Zoll im Durchmesser in dieser

Roͤhre angebracht, und eine kegelfoͤrmige Roͤhre aus verzinntem

Eisenbleche CD in dieselbe eingefuͤgt.

Diese Roͤhre war 5,4 Zoll lang, in ihrem inneren Durchmesser bei C 0,4 Zoll weit, und in dem aͤußeren bei D, wo sie sich in die Atmosphaͤre

oͤffnete, 1,05 Zoll. An der unteren Seite dieser kegelfoͤrmigen

Roͤhre waren zwei senkrechte Glasroͤhren E

und F angebracht, deren obere Ende sich in die

Roͤhre CD oͤffneten, waͤhrend

die unteren in ein Gefaͤß mit Queksilber eingesenkt waren. Der Mittelpunkt der Roͤhre

E war 0,5 Zoll von der inneren Seite der

Roͤhre A entfernt, und der Mittelpunkt von F 2,2 Zoll. Man goß etwas Queksilber in den umgekehrten

Heber und das Geblaͤse wurde in Thaͤtigkeit gesezt. Die Luft fuhr

durch A mit einer Schnelligkeit von fuͤnf und

vierzig Fuß in Einer Secunde. Das Queksilber stand in dem aͤußeren Schenkel

des Hebers um 1,8 Zoll hoͤher als in dem inneren, waͤhrend das

Queksilber in der Roͤhre E um 2,7 Zoll stieg, und

nur um 0,4 in der Roͤhre F; also eine große

Verminderung in dem Druke der Luft bei E,

waͤhrend der Druk derselben auf dem Wege von E

nach F sehr zunahm. Als der Druk in dem Inneren von A verstaͤrkt wurde, stieg das Queksilber beinahe

in demselben Verhaͤltnisse in E und F.

In den Annales de Chemie Sept. 1827 findet sich die

Erzaͤhlung einer Erscheinung, welche Hr. Griffith

zu Fourchambaut beobachtete, und welche folgende ist: wenn stark

zusammengedruͤkte Luft aus einem Behaͤlter durch eine Oeffnung in

einer ebenen Flaͤche ausfaͤhrt, und eine Metallplatte oder Scheibe

gegen diesen Luftstrom gehalten wird, so wird diese Platte gegen diese Oeffnung

angezogen, statt daß sie von derselben weggestoßen wurdeDieses Phaͤnomen wurde schon fruͤher im Oktober 1824 von Hrn.

Roberts, einem Mitglieds der Philosophical Society of Manchester beobachtet.

A. d. O. Es wurde zeither viel uͤber diesen Gegenstand geschrieben.

Vergl. Polyt. Journ. Bd. XXIII. S. 139. A. d. U.. In demselben Hefte der Annales de Chemie findet

sich auch eine Nachricht uͤber verschiedene Versuche uͤber den

Austritt des zusammengedruͤkten Dampfes.

Da einige Resultate derselben mit den in Fig. 33 und 34.

dargestellten uͤbereinstimmen, andere hingegen von denselben abweichen, so

verfertigte ich mir folgenden Apparat, um die Wirkung der Ausdehnung der

zusammengedruͤkten Luft unter aͤhnlichen Umstaͤnden noch

deutlicher beobachten zu koͤnnen. A (in Fig. 35.) ist

ein Laͤngendurchschnitt einer senkrechten Roͤhre von 4 Zoll im inneren

Durchmesser, welche mit einem Behaͤlter, in welchem sich

zusammengedruͤkte atmosphaͤrische Luft befindet, in Verbindung steht.

BC ist ein Querdurchschnitt eines flachen

kreisfoͤrmigen Holzstuͤkes, von 11,8 Zoll im Durchmesser, mit einer

kreisfoͤrmigen Oeffnung von 4 Zoll im Durchmesser im Mittelpunkte desselben,

welches so auf dem oberen Ende von A angebracht ist, daß

diese Oeffnung mit dem inneren Rande von A zusammen

trifft. DE ist der Durchschnitt eines anderen

flachen kreisfoͤrmigen Holzstuͤkes, von gleichem Durchmesser mit BC, und unmittelbar uͤber demselben so

befestigt, daß es mittelst Schrauben gleichfoͤrmig auf BC niedergedruͤkt, und von demselben weg in

die Hoͤhe gezogen werden kann.

F ist ein umgekehrter glaͤserner Heber im

Mittelpunkte von DE eingefuͤgt; G ist ein aͤhnlicher glaͤserner Heber,

gleichfalls in DE eingefuͤgt; aber 1,5 Zoll

weit von F entfernt. HI und K sind drei kleine, an beiden Enden

offene Roͤhren, die in BC eingefuͤgt

sind, und mit ihren unteren Enden in ein mit gefaͤrbtem Wasser

gefuͤlltes Gefaͤß L tauchen. Der

Mittelpunkt der Roͤhre H war in einer Entfernung

von 0,9 Zoll, der Mittelpunkt von I 2,1 Zoll, und von

K 3,4 Zoll weit von der inneren Seite von A angebracht. Der Raum zwischen BC und DE wurde

auf 0,2 Zoll gestellt, und einiges Queksilber in die umgekehrten Heber gegossen,

worauf der Druk-Apparat in Gang gebracht wurde. Die Heber G und M zeigten einen

inneren Druk von 1,25 Zoll, und der Heber F 1,3 Zoll

Queksilber. Das gefaͤrbte Wasser stieg in H 9

Zoll, in I 2 Zoll, in K 0,5

Zoll. Nachdem der Druk in A verstaͤrkt wurde,

stieg das gefaͤrbte Wasser, beinahe in demselben Verhaͤltnisse in HI und K, und der Druk

abwaͤrts auf DE war immer groͤßer,

als der Druk von A aufwaͤrts.

Da diese Resultate noch immer von einigen Resultaten in den Annales de Chemie abweichen, so bat ich Hrn. Dalton bei einer Wiederholung der Versuche in Fig. 35.

gegenwaͤrtig zu seyn. Die Versuche wurden im November 1828 wiederholt, und

Hr. Dalton fand obige Angabe genau und richtig.

Man hat die Erscheinungen, die hier beschrieben wurden, auf verschiedene Weise zu

erklaͤren versucht.

Man hat angenommen, daß das Queksilber in Fig. 33 und 34. und das

gefaͤrbte Wasser in Fig. 35. nicht durch

Verduͤnnung der Fluͤssigkeit, die mit den oberen Enden der

Roͤhren in Beruͤhrung steht, aufsteigt, sondern daß die Theilchen der

Fluͤssigkeit in diesen Roͤhren (moͤgen sie nun Luft-,

Wasser- oder Queksilber-Theilchen seyn) durch eine Art von

Seiten-Wirkung der ausstroͤmenden Fluͤssigkeit aufgezogen oder

aufgesogen werden. Wenn aber irgend eine solche Art von Wirkung Statt haͤtte,

so muͤßte sie sich auch an dem umgekehrten Heber (Fig. 34.) gezeigt haben,

und dann wuͤrde das Queksilber in dem naͤher an der Roͤhre A befindlichen Schenkel (in welcher Roͤhre A die Luft sich mit einer Geschwindigkeit von 45 Fuß in

einer Secunde bewegte) aufgestiegen seyn, statt daß sie niedergedruͤkt

wurde.

Ich wendete einen umgekehrten Heber an dem Luftbehaͤlter eines

aͤhnlichen Geblaͤses an, in welchem der innere Druk – 33,5 Zoll

Queksilber (mit Einschlusse der Atmosphaͤre) war, waͤhrend ein anderer

Heber an der Leitungs-Roͤhre angebracht war, wie in Fig. 34. und zwar in der

Entfernung von 12 Fuß von dem Behaͤlter. Die Luft ging durch die

Roͤhre mit einer Geschwindigkeit von 48 Fuß in Einer Secunde, und der innere Druk war

nur um 1/2 68 geringer in der Leitungs-Roͤhre, als in dem

Behaͤlter.

Man hat die geringere Temperatur eines Dampfes von hohem Druke an der Stelle, wo er

ausfaͤhrt, erklaͤrt, ohne auf die Verduͤnnung des Dampfes an

dieser Stelle Ruͤksicht zu nehmen. Einige behaupteten, daß der Dampf an

dieser Stelle mit einer so großen Geschwindigkeit ausfaͤhrt, daß er nicht

Zeit hat, seinen Waͤrmestoff fahren zu lassen; daß, wenn nicht ein Theil des

Dampfes zu Wasser verdichtet wird, wenig oder gar kein Waͤrmestoff desselben

frei wird; man hat gesagt, daß wenn man die Hand gegen solchen Dampf haͤlt,

dieselbe troken bleibt. Andere haben gesagt, daß der Dampfstrom einen Strom von Luft

mit sich fuͤhrt, der gewisser Maßen an den Seiten desselben angezogen wird,

und daß dadurch die Temperatur vermindert und die Kugel am Thermometer

abgekuͤhlt wird. Meine Hand wurde indessen immer feucht, wenn ich sie gegen

den Dampf hielt, und bei den meisten von mir angestellten Versuchen war die Kugel

des Thermometers mit Dampf umgeben, so daß man nicht annehmen kann, daß irgend eine

aͤußere an dem Dampfe anhaͤngende Luft auf dieselbe wirken konnte.

Daß die Temperatur eines Dampfes von hohem Druke, wenn er frei gelassen wird, auf die

Temperatur eines Dampfes vom Druke der Atmosphaͤre herabsinkt, ließ sich wohl

erwarten. Wie aber diese Temperatur um so viel unter 212° fallen kann, dieß

verdient eine Erklaͤrung.

Man muß auf drei verschiedene Umstaͤnde bei den vorausgegangenen Versuchen

Ruͤksicht nehmen, indem sie besondere Aufmerksamkeit verdienen.

1) Der verminderte Druk hat im hoͤchsten Grade seiner Verminderung in der

Naͤhe desjenigen Punktes Statt, wo die Luft oder der Dampf vom Druke frei

wird. (Siehe Fig.

33, 34 und 35.)

2) Nachdem die Luft sich ploͤzlich ausdehnte, bekommt sie schnell wieder einen

großen Theil ihrer vorigen Dichtigkeit. (Siehe Fig. 34 und 35.)

3) Ein Theil der elastischen Fluͤssigkeit von gegebener Dichtigkeit wird durch

einen anderen Theil derselben Fluͤssigkeit verdraͤngt, der von weit

geringerer Dichtigkeit ist, als die verdraͤngte Fluͤssigkeit. (Siehe

Fig. 34

und 35.)

Ich habe im Oktober 1822 einen Aufsaz vor dieser Society

vorgelesen, in welchem ich uͤber einige diesen Gegenstand betreffende

Versuche Nachricht gab, und eine Erklaͤrung der Resultate derselben nach

mechanischen Grundsaͤzen versuchte. Ich habe diese Erklaͤrung damals

nicht als genuͤgend gegeben, und gebe sie auch dieß Mal nicht dafuͤr

aus. Indessen lassen

alle Versuche, die ich zeither hieruͤber anstellte, sich, wie es mir scheint,

auf diese Weise erklaͤren, und ich hatte das Vergnuͤgen zu sehen, daß

mehrere gute Experimentatoren diese Erklaͤrung angenommen haben.

Ich erlaube mir nun dieselbe, so wie sie ist, wieder nach Verlauf von 6 Jahren der

Society vorzulegen.

Man seze A und B (Fig. 36.)

seyen zwei gleiche bleierne Kugeln, die an den beiden gegenuͤberstehenden

Enden einer elastischen Feder angebracht sind. Man seze, diese Feder befinde sich in

der Lage A und B im

neutralen Zustande, d.h., sie habe weder eine Neigung sich auszudehnen, noch sich

zusammenzuziehen.

Man seze ferner, diese Kugeln werden in die Lage C und

D zusammengedruͤkt, und dann ploͤzlich

losgelassen, so werden sie, durch die vereinigte Wirkung der Elasticitaͤt und

des Momentes, schnell wieder aus einander fahren, und zwar nicht bloß so weit, wie

sie in der Lage A und B von

einander waren, sondern sie werden bis nach E und F sich von einander entfernen, weit uͤber jenen

urspruͤnglichen Stand hinaus, in welchem sie zusammengedruͤkt wurden.

Nachdem sie aber bis E und F

sich von einander entfernten, werden sie sich wieder einander naͤhern, und so

einige Zeit uͤber hin und her schwanken.

Wenn nun elastische Fluͤssigkeiten, wie Luft und Dampf, aus einzelnen

Theilchen bestehen, so wissen wir, daß diese Theilchen durch eine elastische Kraft

von einander entfernt gehalten werden; durch eine Kraft, die eben so wirkt, wie die

Stahlfeder zwischen den beiden Kugeln, und wir koͤnnen nicht zweifeln, daß

solche Theilchen ihr Moment eben so gut besizen, wie uͤberhaupt alle

waͤgbare Koͤrper. Ich finde nun keinen Grund, warum das schnelle

Auseinanderfahren derselben und das schnelle Naͤhern gegen einander nicht aus

derselben Ursache geschehen sollte, wie bei obigen bleiernen Kugeln.

Wenn wir uns daher A und B

als zwei Theilchen der Atmosphaͤre denken, die sich in derselben Entfernung

befinden, in welcher sie in der atmosphaͤrischen Luft vorkommen, und wir

denken uns diese Theilchen in die Lage C und D zusammengedruͤkt, und hierauf ploͤzlich

von allem Druke befreit, so werden sie in die Entfernung von E und F aus einander fahren, und alle

Wirkungen der korrespondirenden Verduͤnnung oder Erweiterung hervorbringen.

Es mag wahr seyn, daß sie sich nicht so weit, als E und

F von einander entfernen, weil sie durch andere

Theilchen in der Atmosphaͤre daran gehindert werden; indessen laͤßt

sich doch vernuͤnftiger Weise annehmen, daß sie sich uͤber A und B hinaus von einander

entfernen werden. Nachdem sie in die moͤglich weiteste Entfernung von

einander gekommen sind, werden sie sich einander wieder naͤhern, aber nicht

durch die

Ruͤkwirkung der elastischen Kraft, wie jene bleiernen Kugeln, sondern durch

eine aͤhnliche Wirkung der elastischen Kraft der Theilchen der Luft, in

welche sie hinausgeworfen werden.

Wenn man obige Erscheinungen nach diesen Grundsaͤzen betrachtet, als bloße

vereinigte mechanische Wirkung der Elasticitaͤt und des Momentes, so wird der

niedere Druk eines mit hohem Druke zusammengedruͤkten Dampfes, an der Stelle,

wo er frei wird, nur dasjenige werden, was er in Folge der mechanischen Erweiterung

werden kann, naͤmlich die Folge der vorausgegangenen Zusammendruͤkung.

Man wird folglich finden, daß, je mehr der Dampf zusammengedruͤkt wurde,

derselbe, wenn er ploͤzlich frei wird, desto mehr verduͤnnt und

abgekuͤhlt werden wird.

Tafeln