| Titel: | Verbesserung an Abtritten, worauf Hr. Wich. Downe, d. ält., Bleiröhrenleger und Messinggießer zu Exeter, Devonshire, sich am 25. August 1826 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 32, Jahrgang 1829, Nr. LXXXIII., S. 370 |

| Download: | XML |

LXXXIII.

Verbesserung an Abtritten, worauf Hr. Wich. Downe, d. aͤlt.,

Bleiroͤhrenleger und Messinggießer zu Exeter, Devonshire,

sich am 25. August 1826 ein Patent ertheilen

ließ.

Aus dem London Journal of Arts. Jaͤner 1829. S.

196.

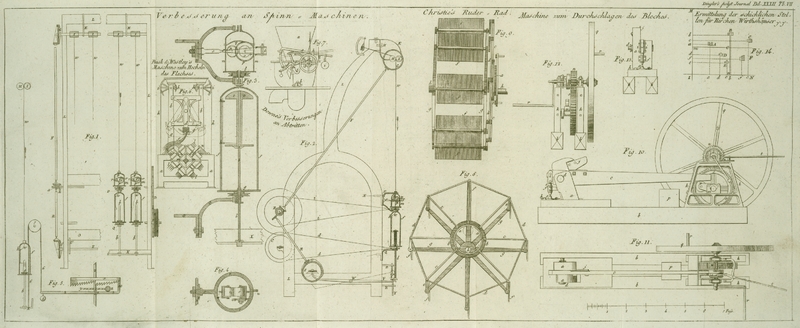

Mit einer Abbildung auf Tab. VII.

Downe, Verbesserung an Abtritten.

Dieser Abtritt gehoͤrt unter die sogenannten

„selbststaͤndigen“ (self-acting), d.h. unter diejenigen, die sich selbst ausleeren und

reinigen, ohne daß man wie bei den in „(England)“

gebraͤuchlichen Abtritten einen Staͤmpel aufzuziehen braucht, oder

einen Hebel mit der Hand in Thaͤtigkeit sezen darf. Das irdene Beken

laͤßt den Unrath und das Wasser durch eine Klappe in eine eiserne

Buͤchse, aus welcher beide durch die Roͤhre in den Schlauch oder in einen anderen

Behaͤlter gelangen. Oben ist eine Cisterne mit Wasser und einer

Roͤhre, die dieses in das Beken zum Auswaschen leitet.

Der Mechanismus, durch welchen die Klappe in Thaͤtigkeit gesetzt wird, die den

Unrath aus dem Beken entleert, ist von den gewoͤhnlichen Klappen zu diesem

Zweke nicht verschieden; sie ist jedoch mehr complicirt, da sie nicht bloß den

sogenannten Teller oͤffnet, sondern auch eine gewisse Zeit uͤber offen

haͤlt, waͤhrend das aus der Cisterne herabstroͤmende Wasser den

Schmuz wegwascht, und spaͤter wieder schließt, so daß dann die Klappe

luftdicht wird, und das Aufsteigen aller uͤbelriechenden Luft

unmoͤglich macht.

Fig. 7 stellt

diesen Abtritt dar, jedoch ohne sein Gehaͤuse, d.h., Siz und Gestell sind

weggenommen. a ist das Beken; b die eiserne Buͤchse oder der Hehler, in welchen der Unrath

mittelst einer Klappe oder eines Hebel-Tellers entleert wird, c ist die Achse dieses Tellers, an deren Ende ein Hebel

mit einem Gewichte angebracht ist d, um den Teller

geschlossen, d.i. aufwaͤrts gegen den Boden des Bekens zu halten. An dem Ende

der Achse des Tellers ist zugleich ein gezaͤhnter Sektor befestigt e, der in einen Triebstok an der Seite eines kleinen

Flugrades eingreift. Ueber dem Sektor und dem Flugrade ist ein langer Hebel g, auf einer senkrechten Stuͤze h, aufgezogen, die ihm als Stuͤzpunkt dient: an

einem Ende dieses Hebels befindet sich das Gewicht i,

und an dem anderen Ende ist ein Bieget j. Dieser Hebel

wird durch eine Stoßstange k, in Bewegung gesezt, die

mit dem Size des Abtrittes in Verbindung steht, so daß, wann Jemand sich auf dem

Abtritte niedersezt, der laͤngere Arm des Hebels g, durch das Niedersteigen der Stoßstange k

niedergedruͤkt wird, und wie die Person von dem Size aufsteht, steigt der

Hebel durch die Schwere des Gewichtes i an dem

kuͤrzeren Ende gleichfalls in die Hoͤhe.

Es ist noch ein gekruͤmmter Hebel l hier

angebracht, welcher, der Deutlichkeit wegen, der Hebel mit dem Kranich-Halse

genannt wird. Der Stuͤzpunkt dieses Hebels ist auf der Achse des Flugrades

f, und dreht sich los um dieselbe. Wenn nun der

lange Arm des Hebels g, durch die Person, welche auf dem

Size sizt, niedergedruͤkt wird, so laͤuft der Buͤgel j uͤber den Schnabel des Hebels mit dem

Kranich-Halse, und bleibt, wie die punktirten Linien zeigen, in dieser Lage

so lang bis die Person wieder von dem Size aufsteht, wodurch dann die Stoßstange k und der laͤngere Arm des Hebels g wieder in ihre vorige Lage in die Hoͤhe

steigen. Da aber jezt der Buͤgel j den

kranichhalsigen Hebel gefaßt haͤlt, so hebt er, wie der laͤngere Arm

des Hebels g in die Hoͤhe steigt, diesen

kranichhalsigen Hebel gleichfalls, und da dieser mittelst eines Auges, m, mit der Achse c des

Hebel-Tellers in Verbindung sieht, oͤffnet er diesen lezteren, und

laͤßt so den Unrath aus dem Beken in den Hehler und durch diesen in den

Schlauch etc. gelangen.

Die umdrehende Bewegung, welche die Achse des Tellers auf diese Weise erhaͤlt,

dreht aber auch zugleich den gezahnten Sektor e, der auf

seiner Achse befestigt ist, und da dieser in den Triebstok eingreift, so dreht sich

auch das Flugrad f. Nachdem ferner der laͤngere

Arm des Hebels g bis zum hoͤchsten Punkte

emporgestiegen ist, schluͤpft der Schnabel des kranichhalsigen Hebels (der

eine schiefe Flaͤche bildet) aus dem Buͤgel j, und laͤßt den mit dem Gewichte beschwerten Hebel g niedersteigen, waͤhrend gleichzeitig der

gezaͤhnte Sektor aufsteigt, und die Zaͤhne des Triebstokes das Flugrad

in einer der vorigen entgegengesezten Richtung drehen. Der Zwek hiervon ist, daß der

Teller, von dem Flugrade geregelt, nicht zu schnell, sondern nur nach und nach sich

schließt, damit Zeit genug zum gehoͤrigen Abwaschen desselben uͤbrig

bleibt.

Ein Drath n verbindet den kranichhalsigen Hebel mit einem

Winkelhebel o, „(der in der Figur des

Originales nicht bezeichnet ist),“ von welchem ein anderer Drath zu

der Klappe oben in der Cisterne hinaufsteigt, damit Wasser durch die

Reinigungs-Roͤhre in das Beken herabsteigen kannSo sehr dieser Abtritt complicirt ist, so ist er doch weniger, als mancher

andere englische Abtritt, deren wir bereits so viele geliefert haben. Daß

die Beschreibung (zumal die des Tellers) und die Figur undeutlich ist, ist

nicht unsere Schuld. A. d. R..

Tafeln