| Titel: | Maschine zum Spalten und Zurunden der Zähne der Räder in Räderwerken; erfunden von Hrn. Saulnier, dem älteren, Mechaniker, Rue St. Ambroise, Popincourt, Nr. 5. zu Paris. |

| Fundstelle: | Band 33, Jahrgang 1829, Nr. II., S. 4 |

| Download: | XML |

II.

Maschine zum Spalten und

Zurunden der Zaͤhne der Raͤder in Raͤderwerken;

erfunden von Hrn. Saulnier, dem aͤlteren, Mechaniker, Rue St.

Ambroise, Popincourt, Nr. 5. zu Paris.

Aus dem Bulletin de la

Société d'Encouragement N. 292. S.

303.

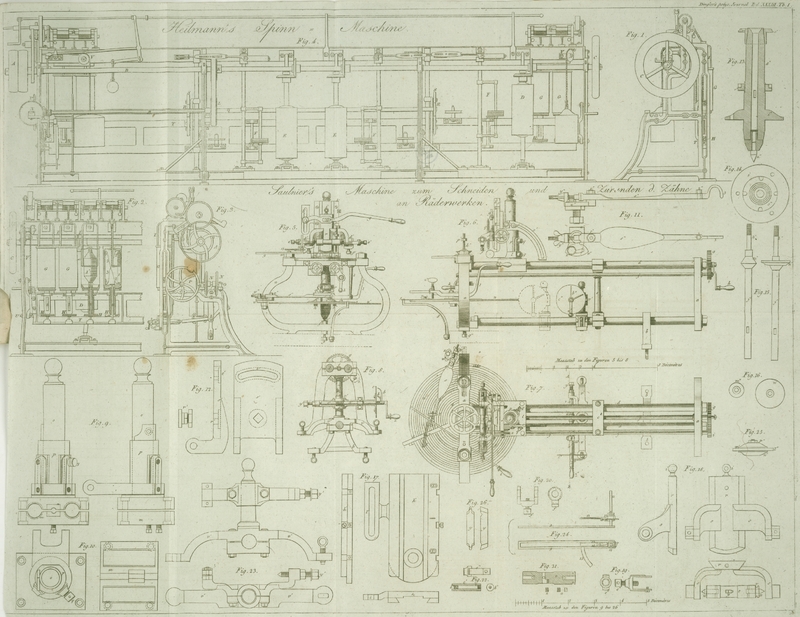

Mit Abbildung auf Tab. I.

Saulnier, Maschine zum Spalten und Zurunden der

Zaͤhne der Raͤder in Raͤderwerken.

Diese Spaltungs-Maschine ist ein Instrument, womit man die

Zaͤhne der Raͤder und Triebstoͤke nach dem

Zweke der Maschine, zu welcher sie bestimmt sind, eintheilen

kann. Dieses Instrument, welches eben so genau als schnell

arbeitet, hat maͤchtig zu den Fortschritten der

Kuͤnste und zur Vervollkommnung der Maschinen

beigetragen.

Vor Erfindung dieser Maschine mußte man, um ein Zahnrad zu

verfertigen, den Kreis, der das Rad bilden sollte, mittelst

eines Zirkels in eben so viele gleiche Theile, als das Rad

Zaͤhne erhalten sollte, eintheilen; man zeichnete, nach

diesen Eintheilungen, die Zaͤhne und die

Zwischenraͤume, die dieselben von einander trennen, und

nahm hierauf diese Zwischenraͤume mittelst einer Feile

weg. Hieraus mag man schließen, wie unsicher und wie langweilig

diese Arbeit war; man war immer der Gefahr ausgesezt,

Zaͤhne von ungleicher Dike, und folglich ein

hoͤchst unregelmaͤßiges Eingreifen des

Raͤderwerkes zu erhalten.

Die Spaltungs-Maschine verbannte alle diese

Schwierigkeiten, und die Bildung eines regelmaͤßigen

Raͤderwerkes, die ehevor die schwierigste Arbeit des

Mechanikers war, der solche Triebwerke zu verfertigen hatte,

wurde jezt aͤußerst leicht. Durch die

Regelmaͤßigkeit der Zaͤhne erhielten die Maschinen

einen eben so sanften, als genauen Gang, so daß man sie zu den

feinsten und verwikeltsten Arbeiten anwenden konnte.

Der Haupttheil dieser Maschine ist eine kreisfoͤrmige

kupferne Platte, auf welcher sich mehrere concentrische Kreise

befinden, die nach verschiedenen am haͤufigsten

vorkommenden Zahlen eingetheilt sind. Jede Eintheilung ist mit

einem tiefen Punkte bezeichnet, der die Spize eines

Diopterlineals aufnimmt, und die Platte so befestigt, daß sie

sich nicht drehen kann. Wenn man nun concentrisch und parallel

mit dieser Platte an ein Rad „(welches geschnitten

werden soll)“ befestigt, so wird es offenbar,

daß, wenn man dieser Platte eine kleine Umdrehung mittheilt, das

Rad einen Bogen von eben so viel Graden oder Bruchtheilen eines

Grades beschreiben wird, als die Platte selbst; und daß, wenn

man nach jeder dieser kleinen Drehungen der Platte dieselbe

feststellt, indem man die Spize des Diopterlineals in das Loch

der correspondirenden Abtheilung stekt, und dann ein

schneidendes Instrument immer gleichfoͤrmig auf den

Umfang des Rades einwirken laͤßt, dieses Instrument

vollkommen gleich weit von einander entfernte Einschnitte machen

kann.

Das Werkzeug, dessen man sich zum Spalten oder Schneiden der

Raͤder bedient, ist ein sogenanntes Erdbeer-Eisen,

das man so schnell als moͤglich laufen laͤßt, was

mittelst einer Laufschnur geschieht, die um eine kleine an der

Achse derselben angebrachte Rolle und um ein großes Rad

laͤuft, das ein Mann in Bewegung sezt.

Das Erdbeer-Eisen muß sich auf einem Wagen oder Schlitten

befinden, der folgende Bewegungen machen kann. Er muß 1) sich in

geradliniger Richtung gegen den Mittelpunkt der Platte bewegen

koͤnnen, damit man Raͤder von verschiedenem

Durchmesser spalten, und den Einschnitten, die die Zaͤhne

von einander trennen, eine groͤßere oder geringere Tiefe

geben kann. 2) Muß er sich senkrecht heben und senken

koͤnnen, damit man auch solche Raͤder schneiden

kann, deren Zaͤhne auf der Flaͤche des Rades

senkrecht stehen. 3) Muß er einer senkrechten schiefabweichenden

Bewegung faͤhig seyn, damit das Erdbeer-Eisen eine

beliebige schiefe Richtung annehmen kann, wenn man

Steigraͤder schneiden will. 4) Muß auch die Achse des

Erdbeer-Eisens selbst schief gestellt werden

koͤnnen, damit man Winkel-Raͤder (abgestuzt

kegelfoͤrmige Raͤder, roues

d'angle) schneiden kann.

Wir wollen nun nach Aufstellung der Grundsaͤze, auf

welchen diese Maschine beruht, zur Beschreibung dieser Erfindung

des Hrn. Saulnier, des

aͤlteren, uͤbergehen, eines trefflichen

Mechanikers, der sich durch viele nuͤzliche Erfindungen

bekannt gemacht hat, und dem die Société d'Encouragement auch ihre große

Medaille d'Encouragement

zuerkannte.

Diese einfache und dauerhaft gebaute Maschine kann Raͤder

zu Raͤderwerken aller Art, bis auf einen Durchmesser von

3 Meter, und 22 Centimeter Dike schneiden. Das

gewoͤhnliche Erdbeer-Eisen ist hier durch einen

Zahnmeißel aus gehaͤrtetem Stahle ersezt, der die

Zaͤhne spaltet, und zugleich zurundet. Die Form und

Groͤße dieser Meißel ist offenbar nach Art der

verschiedenen Zahne verschieden.

Die Spizen der Achse, die den Meißel fuͤhrt, laufen in

Pfannen, deren Mittelpunkt mit einem sehr kleinen Loche versehen

ist, das mit einem Oehlbehaͤlter in Verbindung steht.

Durch diese sehr sinnreiche Vorrichtung sind diese Spizen gegen

alles Heißwerden gesichert, wodurch man den Vortheil

erhaͤlt, dem Meißelfuͤhrer eine Geschwindigkeit

von 7–8000 Umdrehungen in Einer Minute zu geben. Dadurch

wird nicht nur die Arbeit beschleunigt, sondern auch die

Unterhaltungs-Kosten werden dadurch vermindert;

uͤberdieß erhaͤlt der Meißel, durch die

Schnelligkeit, mit welcher er hier gefuͤhrt wird, alle

Vortheile eines Erdbeer-Eisens, ohne daß er die

Nachtheile desselben besizt; denn man weiß, daß lezteres sich

schwer stellen laͤßt und nicht lang dauert.

Hr. Saulnier hat dieser Maschine zwei

wichtige Verbesserungen beigefuͤgt; die eine besteht in

einem Instrumente zur Centrirung des Rades, welches gespalten

werden soll, nachdem es auf seiner Achse aufgezogen ist, und zur

Sicherheit, daß es wirklich parallel mit der Platte steht; das

andere ist der allgemeine Theiler

(diviseur universel), um

Raͤder von einer beliebigen Anzahl Zahne schneiden zu

koͤnnen, was auf obiger Platte nicht moͤglich

ist.

Erklaͤrung der Figuren.

Fig. 5. Die Spaltungs-Maschine von der

Vorderseite.

Fig. 6. Aufriß von der rechten Seite.

Fig. 7. Grundriß.

Fig. 8. Durchschnitt nach der Linie AB des Grundrisses, in welchen

man den allgemeinen Theiler (diviseur

universel) sehen kann, von welchem wir unten sprechen

werden.

Einzelne Theile der Maschine in verdoppeltem Maaßstabe.

Fig. 9. Seiten-Aufriß und

Ruͤken-Ansicht der Saͤule und der Dille des

Schlittens, der den Meißel fuͤhrt.

Fig. 10. Grundriß derselben Theile.

Fig. 11. Alhidade im Grundrisse und von der

Seite.

Fig. 12. Platte des Schlittens in Form eines

Winkelhakens von vorne und von der Seite. Auf dieser nimmt die

Achse, die den Meißel fuͤhrt, ihre

Neigungs-Bewegung, wenn man schiefe Zaͤhne

fuͤr Steig-Raͤder schneiden will.

Fig. 13. Durchschnitt der senkrechten Achse aus

Gußeisen, auf welcher die Platte aufgezogen ist.

Fig. 14. Untersaz, welcher mit der Achse einen

Koͤrper bildet.

Fig. 15. Stangen, die man in die Achse einzieht, und

die das Rad, welches gespalten werden soll, aufnehmen.

Fig. 16. Scheiben oder Untersaͤze, die mit den

Stangen Einen Koͤrper bilden.

Fig. 17. Ausschnitt in Form eines

Schwalben-Schweifes, von vorne, von der Seite und im

Grundrisse, in welchem die Platte des Meißelfuͤhrers

auf- und niedersteigt.

Fig. 18. Die H-foͤrmige Platte (wegen der Form, die sie

an aͤlteren Maschinen hatte, also genannt) von vorne, von

der Seite und im Grundrisse. Sie dient zur Aufnahme der Achse,

die den Meißel fuͤhrt.

Fig. 19. Zaͤume mit Schrauben-Bolzen,

durch welche die Oehlbehaͤlter gestellt werden.

Fig. 20. Andere Schrauben-Zaͤume zur

Stellung derselben Behaͤlter.

Fig. 21. Achse, die den Meißel fuͤhrt, von

vorne und im Durchschnitte.

Fig. 22. Laͤngen-Durchschnitt der

Oehlbehaͤlter.

Fig. 23. Der allgemeine

Theiler (Diviseur

universel) von der Ruͤkseite und im Grundrisse.

Fig. 24. Centrirer, im

Aufrisse und im Grundrisse.

Fig. 25. Das Rad, welches gespalten werden soll,

zwischen seinen beiden Platten.

Fig. 26. Meißel, von vorne und von der Seite. Er ist

doppelt um Stahl zu sparen, beißt aber jedes Mal nur mit Einem

Ende in das Metall ein; das andere ist, wenn er an seiner Stelle

steht, in der Dike der Achse begraben. Diese Meißel, aus

Guß-Stahl und gut gehaͤrtet, koͤnnen lang

gebraucht werden, ohne daß sie sich abnuͤzen. Sie bilden

vollkommen reine, fehlerfreie Zaͤhne.

Dieselben Buchstaben bezeichnen in allen Figuren dieselben

Gegenstaͤnde.

Die Maschine ist in einem eisernen Gestelle a aufgezogen und ruht in einem

vollkommen genau nivelirten hoͤlzernen Gestelle, in

welchem sie mittelst eines Zaumes b

fest gehalten wird, der mittelst Schrauben-Ringen

befestigt wird. In der Mitte ihrer Laͤnge wird sie von

einer Saͤule c

gestuͤzt, welche Polster fuͤhrt, in welchen die

beiden parallelen Achsen dd

laufen, die untere Achse e und die

große Stellschraube f, die auf diese

Weise nicht wanken und nicht zittern kann. Diese Schraube, die

den Schlitten nach vorwaͤrts zieht, hat sehr

gedraͤngte Schraubengaͤnge, um selbst sehr kleine

Bewegungen am Schlitten hervorbringen, und seichte Zaͤhne

schneiden zu koͤnnen. Das Hintere Ende der großen

Schraube ist mit einem Zahnrade versehen g, das man mittelst der Kurbel h treibt, und das in einen Triebstok i eingreift, der auf einer Stange

j befestigt ist, die auf der

Seite der Platte eine Kurbel k

fuͤhrt. In Folge dieser Einrichtung kann der Arbeiter,

ohne seine Arbeit zu unterbrechen, den Schlitten l leiten, der auf seinem Polster m ruht. Dieser Polster, den man

einzeln, in groͤßerem Maaßstabe, in Fig.

9. sieht, nimmt in einer Schraubenmutter n die Stellschraube auf, die den

Schlitten bewegt. Dieser ist auf einer Saͤule o aufgesezt, um welche sich eine

Dille p dreht, die mit dem

Meißelfuͤhrer einen Koͤrper bildet: diese Bewegung

gibt man ihm, wenn man Zaͤhne schneiden will, die auf die

Achse des Rades schief stehen. Man haͤlt dann die Dille

auf, indem man die Schraubenbolzen qq anzieht. Der Meißelfuͤhrer besteht aus der

H-foͤrmigen

Platte, die in Fig.

18. mit r bezeichnet ist.

Auf dieser Platte, deren Raͤder schief abgedacht sind,

sind zwei gegen einander gebogene Arme ss angebracht, zwischen deren

Enden die Achse t

Fig. 19. (im Original steht, verdrukt, Fig. 21.) aufgezogen ist, welche zwei Drehespizen uu aus gehaͤrtetem

Stahle fuͤhrt; auf einem der beiden Enden dieser Achse

ist eine Kehle v eingeschnitten, die

eine Rolle bildet, welche die Schnur aufnimmt, die die Achse in

Umlauf sezt. Diese Schnur stuͤzt sich auf eine eiserne

Rollenscheibe x. Der Meißel y

Fig. 20. aus gehaͤrtetem Stahle, ist auf dem

zweiten Drittel der Laͤnge der Achse mittelst einer

kleinen kegelfoͤrmifen Schraube z und einem Halbniete a'

befestigt, wodurch Alles auf das Festeste zusammengehalten wird.

Die Spizen uu laufen in den

Loͤchern der kleinen Pfannen b', die mit dem Inneren eines hohlen eisernen

Cylinders in Verbindung stehen c',

in Fig.

22. welcher mit Oehl gefuͤllt ist, wodurch sie

immer schluͤpfrig erhalten werden. Die Pfanne ist zwei

Linien in dem Cylinder vertieft, damit die Achse t nicht fallen kann, wenn allenfalls

die Spize u braͤche. Bei

dieser Vorrichtung nuͤzen die Spizen sich nicht ab, was

bei der großen Schnelligkeit der Bewegung so leicht geschieht,

und ihr Spiel wird erleichtertDie Spizen nuͤzen sich allerdings nicht ab, aber

die Loͤcher werden weiter. Die englische

Einrichtung, Kugel auf Kugel, scheint uns besser. Dann

brechen auch keine Spizen.A. d. U.. Die Oehlbehaͤlter laufen in die Buͤchsen

d

Fig. 5. und 7.,

und werden durch die Schraubenbolzen e', Fig.

19. gegen die Spizen u

festgehalten. Ihre Lage wird durch andere Schraubenbolzen f gestellt.

In dem Verhaͤltnisse, als der Meißel sich dreht,

druͤkt der Arbeiter auf den Hebel g, um die H-foͤrmige Platte in ihrem Ausschnitte oder

Falze h niederzudruͤken, und

das Metall nach der Dike des Zahnes wegzunehmen. Damit diese

Bewegung aber nicht zu rasch geschieht, ist ein an einer Schnur

aufgehaͤngtes Gegengewicht angebracht; die Schnur

laͤuft uͤber eine Rolle, ist an dem Ringe i

Fig. 5. befestigt, und das Gewicht haͤlt

Gleichgewicht mit dem Druke. Der Mittelpunkt der Bewegung des

Hebels g ruht auf dem

Schraubenbolzen k, der in einen

Laͤngen-Ausschnitt eintritt l', damit man ihn nach der Dike des zu schneidenden

Rades hoͤher oder tiefer stellen kann. Ein in demselben

Hebel angebrachtes Loch nimmt das Ende einer Schraube m' auf, wodurch es auf dem

Stuͤke r befestigt wird.

Der Meißelfuͤhrer kann eine mehr oder minder nach vorne

geneigte Stellung auf den Gewinden n' annehmen, wenn man Winkelraͤder schneiden

will. Diese Stellung, die mittelst eines Kreis-Segmentes

o' das mit einem Ausschnitte

(Falze) versehen ist, regulirt werden kann, laͤßt sich

endlich festhalten, wenn man die Schraubenmutter p' anzieht. Eine

Stuͤzschraube q' befestigt

sie noch mehr. Wenn man den Meißel neigen will, um Zahne zu

schneiden, die auf die Achse des Rades schief stehen, so dreht

man ihn auf der Schraubenmutter r'

Fig. 12., die durch die winkelhakenfoͤrmige

Platte s' laͤuft. Diese

Bewegung wird mittelst eines Falzes oder Ausschnittes t' in dem oberen Theile der Platte

geregelt, in welche sich ein anderer Bolzen schiebt.

Die Abtheilungen, die mit den verschiedenen Zahn-Systemen,

welche man aus den Raͤdern schneiden will,

correspondiren, konnten auf der kupfernen Platte u'

Fig. 11. nicht angedeutet werden; man

begnuͤgte sich, 18 concentrische Linien darauf zu

zeichnen, Statt der wirklich vorhandenen 100. Die Zahl der

Eintheilungen auf dem aͤußeren Umfange, oder auf dem

groͤßten concentrischen Kreise, ist 1440. Man kann also,

mittelst dieser Maschine, Raͤder von 1440 Zaͤhnen

schneiden. Wenn man aber mehrere solche Zaͤhne, oder wenn

man dieselben in ungleicher Zahl schneiden will, die diese

Platte nicht geben kann, so bedient man sich des allgemeinen Theilers, (diviseur universel). Dieß ist ein

Schlitten v'v'

Fig. 6, 7 und

8.,

mit einer Achse x'x', die man auf

einer Schraube mit einer Spize y'

mittelst einer Kurbel z' sich drehen

laͤßt. Das Mittelstuͤk dieser Achse ist in eine

Schraube ohne Ende a''

ausgeschnitten, welche in ein Zahnwerk am Rande der kupfernen

Platte eingreift. Die Zahl dieser Zaͤhne ist der Zahl

der Eintheilungen des aͤußeren concentrischen Kreises

gleich. Die Achse x' ist mit zwei

Zeigern b'' versehen, welche die

Abtheilungen andeuten, die man vorher auf ein Kartenblatt, wie

ein Zifferblatt hinzeichnet, und das spaͤter auf die

kreisfoͤrmige Platte c''

aufgelegt wird. Wenn man sich dieses Stuͤkes nicht

bedient, wird es in die in Fig. 6

und 7

angedeutete Lage zuruͤkgeschoben. Die punktirten Linien

in Fig.

6. zeigen die Stelle an, welche sie einnimmt, wann sie in

Thaͤtigkeit ist.

Die Platte u' ist auf einer

senkrechten Achse aufgezogen d'',

die aus Gußeisen ist, und in Fig.

13. in einem groͤßeren Maßstabe vorgestellt

wurde. Diese Achse dreht sich auf einem Zapfen aus

gehaͤrtetem Stahle e'', der

kegelfoͤrmig zugeschnitten ist, in einer Pfanne f'', deren Lage durch eine

Regulir-Schraube g'' gestellt

wird. Die Platte ist mittelst Schrauben mit Nieten h'', unter dem Untersaze i'', der mit der Achse d'' einen Koͤrper bildet,

gehoͤrig befestigt. Diese Achse ist in ihrem Mittelpunkte

und der ganzen Laͤnge nach von einem Loche durchbohrt, in

welches die runde Stange j''

eingestekt und eingerieben werden kann. Diese Stange endet sich

in einen in eine Schraubenspindel auslaufenden Spieß k'' und dient zur Aufnahme des Rades

l'', in welchem man die Zahne

ausschneiden will. Der obere Theil der Stange j'' stellt ein Stuͤk eines

Kegels m'' dar, und das Halsband o'' dient zur Centrirung der Achse.

Das Rad findet einen festen Stuͤzpunkt auf der Leiste n'', deren Groͤße nach dem

Durchmesser des Rades, das geschnitten werden soll, verschieden

ist. Man bedekt das Rad endlich mit einer Scheibe w'

Fig. 25, so daß nur der Kreis des Rades hervorsteht.

Nachdem dieß geschehen ist, schraubt man mittelst des Nietes p''

Fig. 6. fest. Diese Vorrichtung fand man zur

Befestigung der Raͤder von sehr geringer Dike und zum

Reinschneiden der Zaͤhne, die keinen Fehler haben

duͤrfen, nothwendig. Die Stange j'' und die Achse d'' ist

mit einem kleinen Bolzen durchschossen q'' in Fig.

5, auf welchem die weibliche Schraube oder das Niet r'' so ruht, daß, wenn man dasselbe

dreht, es auf den Bolzen druͤkt, und denselben

noͤthigt, niederzusteigen, so daß er die Stange j'' mit sich zieht, bis die Leiste

m'' fest gegen die Wand des

Loches angedruͤkt wird, in welchem sie sich befindet.

Das Diopterlineal s'', das einzeln in

Fig.

11. dargestellt ist, und bei den Eintheilungen des

Umfanges der Platte festgehalten werden muß, hat seinen

Mittelpunkt der Bewegung auf dem Bolzen t'', der an einer Stuͤze u'' außen an der Platte angebracht ist. Auf derselben

Stuͤze befindet sich eine Platte mit einem Falze v'', durch welche ein Bolzen mit

einem Schraubenniete x''

laͤuft. Nachdem man dem Diopterlineal die

gehoͤrige Stellung gegeben hat, zieht man das Niet an,

wodurch dasselbe festgehalten wird. Man kann mittelst des

Fluͤgel-Nietes y'' die

auf dem in eine Schraubenspindel ausgeschnittenen Ende des

Lineals aufgezogen ist, dieses verlaͤngern oder

verkuͤrzen. Durch diese Vorrichtung ist das Diopterlineal

zweier verschiedenen horizontalen Bewegungen faͤhig:

durch die eine derselben kann es sich so verlaͤngern und

verkuͤrzen, daß die Spize z''

in alle auf der Platte gezeichneten Abtheilungen paßt; durch die

andere, die zu demselben Zweke beitraͤgt, kann es einen

Theil einer Kreisbewegung vollenden, zu welcher die Platte mit

dem Ausschnitte oder Falze v''

willig nachlaͤuft.

So oft man die Platte dreht, um einen neuen Zahn zu schneiden,

hebt man das Lineal und seine Spize mittelst des Hebels 1 der

auf der drehbaren Stuͤze 2 beweglich ist, und dessen Ende

unter dem Haken 3 eingreift.

Der Regulirungs-Zaͤhler

(Compteur regulatuer), der den

Gang der Platte regeln hilft, besteht aus einem Ringe 4 der den

Untersaz i'' umfaßt, und mit einem

Griffe 5 versehen ist, welcher einen Zeiger mit einem

Ausschnitte 6 fuͤhrt, den man mittelst einer

Fluͤgelschraube 7 anzieht. Eine gekruͤmmte Stange

8 die unter der Platte angebracht ist, stoͤßt gegen den

Griff 5 und haͤlt ihn auf, waͤhrend man die Platte

dreht.

Nachdem das Rad auf der Stange j''

aufgezogen wurde, versucht man sich zu uͤberzeugen, ob es

auch gehoͤrig centrirt ist. Zu diesem Ende bedient man

sich eines eigenen Instrumentes, des sogenannten Centrirers, der in Fig.

24. von vorne und von der Seite dargestellt ist.

Dieses Instrument ist eine Stange mit einem Abschnitte oder

Falze 9, welche auf der Schraube 10 des eisernen Gestelles

aufgezogen ist, und an ihrem Ende einen senkrechten Spieß 11

fuͤhrt, auf welchem ein in einem Winkel gebogener Rand 13

aufgestekt ist, der sich mittelst der Schraube 12 in beliebiger

Hohe befestigen laͤßt. Dieses Stuͤk ist mit einem

Zeiger versehen 14, der mittelst einer Feder

niedergedruͤkt wird, und die Abtheilungen auf dem Rande

anzeigt. Das Hintertheil desselben stuͤzt sich gegen den

Umfang des Rades, das man dreht. So lang der Zeiger in der durch

die Figur angedeuteten Lage bleibt, kann man gewiß seyn, daß das

Rad vollkommen centrirt ist; wenn er, im Gegentheile, auf dem

Rande vorruͤkt, muß man die Stellung verbessern.

Die Art, wie man sich dieser Maschine

bedient, ist folgende. Der Arbeiter sezt das zu

schneidende Rad auf den in eine Schraubenspindel zugeschnittenen

Spieß k'', die Zaͤhne

moͤgen gerade oder schief werden sollen, und schraubt es

mittelst des Nietes p'' vollkommen

fest. Nachdem es, mittelst des Centrirers, gehoͤrig

centrirt worden, bringt er die Spize z'' des Diopterlineals auf jene Abtheilung der Platte,

welche mit der Zahl der Zahne correspondirt, die das Rad

bekommen soll. Dann richtet er den

Regulirungs-Zaͤhler vor, und dreht den Griff 5 so,

daß die Spize des Stuͤkes 6 auf der Platte genau jenen

Punkt zeigt, in welchem die Spize des Lineals waͤhrend

des Drehens der Platte eingesezt werden muß.

Nachdem nun diese Vorkehrungen getroffen wurden, bringt der

Arbeiter, wenn es sich darum handelt, Zaͤhne in ein Rad

zu schneiden, die mit der Achse parallel sind, den

Meißel-Fuͤhrer in die, in Fig. 5

und 6

angezeigte, Lage, und zieht das Niet p' fest an, so daß Alles in dieser Lage bleiben muß.

Zu gleicher Zeit laͤßt er die

Stuͤz-Schraube q sich

stuͤzen, und dreht hierauf die Ruͤkzug-

oder Stellschraube mittelst der Kurbel k, bis der Meißel in die gehoͤrige Lage kommt,

um einen Zahn zu schneiden.

Wenn man schiefe Zaͤhne schneiden will, so neigt man den

Meißel-Fuͤhrer auf seinem Gewinde ss nach der Neigung der

Zaͤhne, nach vorwaͤrts, worauf man das

Schrauben-Niet p'

kraͤftig anzieht, um ihn in dieser Lage fest zu halten.

Nachdem dieses geschehen ist, hat der Arbeiter nun weiter nichts

zu thun, als daß er in seiner Arbeit fortfaͤhrt und auf

den Hebel g' druͤkt, um den

Meißel mehr oder minder tief in das Metall, welches weggeschafft

werden soll, eingreifen zu lassen.

Die Rolle v des

Meißel-Fuͤhrers wird mittelst eines großen Nades

in Umlauf gesezt, welches von einem Arbeiter getrieben wird.

Wenn man große Raͤder zu schneiden hat, muß die Schnur

stark gespannt seyn, damit sie nicht auf der Rolle v leer hinlaͤuft. In dieser

Hinsicht bedient man sich dreier Rollen mit Hohl-Kehlen,

wovon zwei unten sind, und eine Zwischenrolle uͤber

denselben. Das Gewicht der lezteren, welches auf die Schnur

druͤkt, vermehrt die Spannung.

Die Dille p kann um die Saͤule

o des Schlittens einen

Kreisbogen beschreiben, welcher dem Gestelle des

Meißel-Fuͤhrers jede Neigung zu geben verstattet,

die zur Bildung der Steigraͤder nothwendig ist. Nachdem

man den Meißel in die gehoͤrige Stellung gebracht hat,

zieht man die Schrauben-Bolzen qq gehoͤrig fest

an.

Außer der kreisfoͤrmigen Bewegung, von welcher wir

gesprochen haben, hat noch eine andere Statt, die sich dem

ganzen Systeme mittheilt. Sie geschieht um den Bolzen r', der durch das Stuͤk h laͤuft. Ein

gewoͤlbter Ausschnitt oder Falz, t, erleichtert die Bewegung des

Meißel-Fuͤhrers, durch welche derselbe geneigt

wird, so daß, wenn man den Meißel senkt, er auf dem Rade,

welches geschnitten werden soll, Zaͤhne bildet, die,

statt parallel zu seyn, gegen die Achse des Rades

geneigt sind. Auf diese Weise werden auch die Seiten der

Zaͤhne frei oder abgefettet

(dégrissés), und

kommen alle in ihrer Richtung gegen den Mittelpunkt des Rades zu

liegen.

Diese Maschine, die 5000 Franken (833 Laubthaler) kostet, kann in

einem Tage 3–4000 Zaͤhne schneiden: eine Arbeit,

zu welcher, wenn sie aus freier Hand geschieht, wenigstens 20

Tage erfordert werden. Man kann daraus den Gewinn berechnen, den

diese Maschine gibtWir muͤssen gestehen, daß, obschon wir glauben,

daß diese Maschine fuͤr jeden

Sachverstaͤndigen genau genug beschrieben ist,

dieselbe doch nicht mit jener Klarheit und Deutlichkeit

dargestellt ist, die sonst die Beschreibungen

franzoͤsischer Erfindungen so sehr zu ihrem

Vortheile auszeichnet. Es wird noͤthig seyn, daß

Uhr-Fabrikanten sich du selbe kommen lassen.

Uebrigens haben wir auch in Deutschland

Theilungs-Scheiben (die Reichenbach-Liebherr'sche zu

Muͤnchen ist durch ihre feine Arbeiten

fuͤr astronomische Instrumente

weltberuͤhmt geworden), und es steht zu erwarten,

welche Anwendung man noch in Deutschland von diesem

Instrumente auf die irdische Mechanik machen wird,

nachdem man sie bereits mit so großem Vortheile

fuͤr die Mécanique

céleste verwendete. Es ist uns ferner

auffallend, daß hier der so wichtigen epicykloidischen

Figur der Zaͤhne (Polytechn. Journ. Bd. XXV. S. 347.)

keine Erwaͤhnung geschah.A. d. U..

Tafeln