| Titel: | Ueber ein verbessertes Löthrohr von Hrn. K. T. Kemp. |

| Fundstelle: | Band 33, Jahrgang 1829, Nr. X., S. 39 |

| Download: | XML |

X.

Ueber ein verbessertes

Loͤthrohr von Hrn. K. T. Kemp.

Aus dem Edinburgh New

Philosophical Journal. April 1828. S.

34.

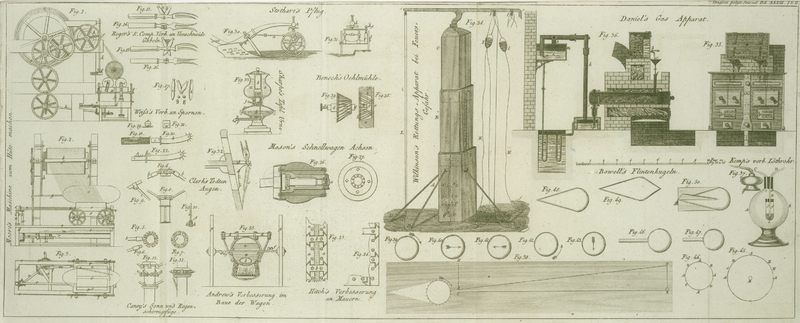

Mit einer Abbildung auf Tab. II.

Kemp, uͤber ein verbessertes

Loͤthrohr.

Wir uͤbergehen hier die Einleitung, in welcher der Hr.

Verfasser die bekannten

Maͤngel und Nachtheile der gewoͤhnlichen Arten von

Loͤthrohr aufzaͤhlt, und gehen zur Beschreibung

seines Loͤthrohres uͤber.

„Gegenwaͤrtiges Loͤthrohr ist leicht

tragbar, fordert beinahe keine Anstrengung der Lunge, indem

eine einzige Exspiration zureicht, um zwei Minuten lang ein

Geblaͤse zu unterhalten, und nimmt wenig Raum ein. Es

besteht aus einem kugelfoͤrmigen Glase AB (Fig.

37.), dessen Hals mittelst eines

Kork-Pfropfens geschlossen ist, der mit Siegellak

vollkommen luftdicht eingesezt ist. Durch den Pfropfen

ziehen zwei Glasroͤhren Cc, Ddd, von

ungefaͤhr 1/4 Zoll im Durchmesser. Die eine

Roͤhre Cc endet

sich unter der unteren Oberflaͤche des Pfropfens bei

c, und ist, nach dem Inneren

des Gefaͤßes zu, offen. Sie ist, wie die Figur zeigt,

gekruͤmmt, und an einem ihrer Enden C in eine feine Spize

ausgezogen, durch welche die Luft ausstroͤmt, die die

Flamme zuspizt. Die andere Roͤhre Ddd, laͤuft

gleichfalls durch den Kork, endet sich aber in eine

flaschenfoͤrmige Roͤhre Ee, so, daß ihr unteres

Ende von dem Boden dieser Roͤhre Ee hinlaͤnglich

weit absteht, um die Luft, die bei D eingeblasen wird, bei dem unteren Ende d in die Roͤhre Ee ausfahren zu lassen.

Diese Roͤhre Ee

enthaͤlt etwas Queksilber, unter dessen

Oberflaͤche die Roͤhre Ee sich endet, nachdem sie

oben durch den Kork, der diese Roͤhre bei E schließt, durchging: sie ist

mittelst Siegellakes, in diesem Korke luftdicht befestigt,

in welchem zwei Oeffnungen ff eingeschnitten sind, durch welche die Luft frei

in das große Gefaͤß durch kann.

An dem Halse des Gefaͤßes AB ist eine kleine Weingeist-Lampe angebracht,

die mittelst einer Schraube gehoben oder gesenkt werden kann, so

daß die Luft, wie sie bei C

austritt, auf die Flamme wirken kann.

Bei Anwendung dieses Loͤthrohres darf nur die Lampe

mittelst der Schraube so gestellt werden, daß sie der

Roͤhre C gegenuͤber

kommt.

Wenn man nun in die Roͤhre Dd blaͤst, treibt man eine gewisse Menge Luft

in das Gefaͤß Ee, und

das Queksilber am Boden dieses Gefaͤßes wird durch die

Oeffnungen ff in das

groͤßere Gefaͤß AB herausgetrieben. Ein Theil dieses Queksilbers wird

aber, durch den Druk der Luft in dem Gefaͤße Ee auf dasselbe, in der

Roͤhre Dd empor steigen

und eine Saͤule bilden, die als Klappe wirkt, welche jede

Verbindung zwischen der aͤußeren und inneren Luft

absperrt, und jeder in den beiden Gefaͤßen enthaltenen

Luft den Ruͤkgang nach außen durch die Roͤhre Dd verwehrt, waͤhrend

dieselbe, in Folge ihrer groͤßeren Elasticitaͤt,

die sie durch ihren verdichteten Zustand erhielt, durch die

andere Roͤhre C auf die

Flamme der Lampe hinausfaͤhrt. Da nun ein paar Minuten

verstreichen, ehe die Luft in die vorige Dichtigkeit der

Atmosphaͤre zuruͤktritt, so wird dadurch ein

ununterbrochener Strom auf die Flamme in der Weingeistlampe

erhalten, und kann auch auf dieselbe fortwaͤhrend

unterhalten werden, wenn man gelegentlich in die Roͤhre

nachblaͤst: dadurch erhaͤlt der Operateur beide

Haͤnde frei, was bei Arbeiten mit kleinen

Gegenstaͤnden wichtig ist.

Das Instrument kann noch brauchbarer gemacht werden, wenn man bei

C einen Sperrhahn anbringt, und

mittelst dessen den Luftstrom regulirt; in den meisten

Faͤllen ist dieß jedoch uͤberfluͤssig.

Statt daß man die Roͤhre Ddd sich in dem Gefaͤße Ee enden laͤßt,

haͤtte man dieselbe auch in das Gefaͤß AB bis nahe an den Boden

desselben leiten, und diesen mit Queksilber uͤbergießen

koͤnnen, in welches die Roͤhre sich dann endete.

Wenn das Gefaͤß immer still an einem Orte stehen bleibt,

dient diese lezte Vorrichtung eben so gut; wenn es aber hin und

her getragen werden muß, schwingt das Queksilber sich

oͤfters vom Boden der Roͤhre weg, die

Elasticitaͤt der in dem Gefaͤße enthaltenen Luft

treibt dieselbe dafuͤr in diese Roͤhre ein, und

die Luft entweicht bei D.

Auf eben dieselbe Weise laͤßt sich auch bei dem

hydraulischen Loͤthrohre eine Klappe bilden. Die

Roͤhre, die aus dem Blasebalge kommt, kann. Statt die

gewoͤhnliche Klappe zu besizen und sich oben in dem Luftgefaͤße zu

enden, bis auf den Boden desselben

herabsteigen, wo dann, wenn Luft durch den Blasebalg eingeblasen

wird, dieselbe das Wasser aus der Roͤhre nach dem oberen

Theile des Gefaͤßes treiben wird. Hier wirkt nun das

Wasser als Klappe, und hindert den Ruͤktritt der Luft

durch die Roͤhre, waͤhrend die Luft auf die

gewoͤhnliche Weise durch die andere Roͤhre

ausgetrieben wird.

Auf diese Weise erhaͤlt man nun die einfachste Klappe von

der Welt, die nicht leicht in Unordnung geraͤth, und man

braucht nicht mehr Gewalt die Luft einzublasen, als nach der

gewoͤhnlichen MethodeHr. Kemp bemerkt bei dieser

Gelegenheit noch die sonderbare Erscheinung, daß, wenn man auf ein Queksilber-Amalgam eine

mit Wasser verduͤnnte Saͤure gießt, und

dann Metalldrathe in dieses Amalgam stekt, das

Queksilber an den Drathen alsogleich so hoch

hinauflaͤuft, als die Fluͤssigkeit in dem

Gefaͤße steht.

Tafeln