| Titel: | Verbesserung an Maschinen zum Hächeln und Zurichten des Hanfes, Flachses, Werges, oder anderer Faserstoffe, worauf Peter Taylor, Flachszurichter, zu Hollinwood, Lancaster-Shire, sich am 29. März 1828 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 33, Jahrgang 1829, Nr. XXV., S. 81 |

| Download: | XML |

XXV.

Verbesserung an Maschinen zum

Haͤcheln und Zurichten des Hanfes, Flachses, Werges, oder

anderer Faserstoffe, worauf Peter Taylor, Flachszurichter,

zu Hollinwood, Lancaster-Shire, sich am 29. Maͤrz 1828 ein

Patent ertheilen ließ.

Aus dem Repertory of

Patent-Inventions. Mai. S.

267.

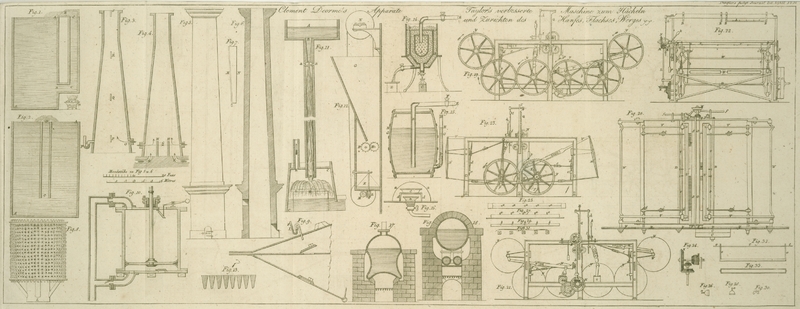

Mit Abbildung auf Tab. III.

Taylor, Verbesserung an Maschinen zum

Haͤcheln und Zurichten des Hanfes, Flachses etc.

Dieselben Buchstaben bezeichnen in den folgenden Figuren

dieselben Gegenstaͤnde.

Fig. 19 stellt die Haͤchel mit meinen

Verbesserungen von der Seite dar, und diese Verbesserungen

bestehen in gewissen Vorrichtungen, durch welche der Hanf oder

Flachs den Einwirkungen der Haͤcheln dargeboten wird.

Diese Verbesserungen oder Theile der Maschine bilden dieselbe

so, wie sie in Fig.

19 dargestellt ist. Fig.

20 ist der Grundriß dieser Maschine. Fig.

21 zeigt sie von der entgegengesezten Seite in

Hinsicht auf Fig.

19, und Fig.

22 stellt sie vom Ende gesehen dar.

Bei Beschreibung dieser Maschine will ich die Wirkung der

verschiedenen Theile in vier Bewegungen abcheilen: 1stens

Bewegung, durch welche die Flachs-Raufe oder der Bart

allmaͤhlich herabgelassen und mit den Haͤcheln in

Beruͤhrung gebracht wird. 2tens die Bewegung der

Haͤcheln. 3tens die Vorrichtung oder Bewegung gewisser

Theile, durch welche die Haͤcheln von dem in denselben

angehaͤuften Werge gereinigt werden; 4tens die Bewegung,

durch welche der Hanf oder Flachs aus der Haͤchel gezogen

wird, nachdem er bereits vollkommen ausgehaͤchelt ist.

Fig.

25, 26,

27,

28,

29,

30,

31

stellen die verschiedenen Theile eines Halters oder einer Klemme

dar, in welcher der Flachsbart befestigt wird, ehe er in die

Maschine kommt. Fig.

25, 26,

27

und 28

sind verschiedene Ansichten desselben Theiles des Halters, und

quer durch diesen Theil wird der Flachs regelmaͤßig

zwischen den hervorstehenden Schrauben aaaaa vertheilt. Fig. 29 und 30

sind Seiten- und End-Ansichten eines Theiles des

Halters, der unmittelbar an den Theil 7 paßt, und die Schrauben

aaaaa in correspondirenden

Oeffnungen bbbbb, aufnimmt.

Fig.

31 stellt fuͤnf Niete dar, die auf die

Schrauben aaaaa aufgesezt

werden, um die Theile 7 und 11 fest zusammenzuhalten, nachdem

der Flachs vorlaͤufig zwischen dieselben gebracht wurde.

Diese Arbeit wird von Jungen verrichtet, oder von

anderen Arbeitern, die kein anderes Geschaͤft haben, als

die Maschine mit Flachs oder Hanf zu versehen, welcher

vorlaͤufig zwischen den Haͤlter gebracht wurde.

Fig.

22 zeigt die Lage, in welche der Flachs an dem Haken

BB gebracht wird, wo einer

der Haͤlter A

aufgehaͤngt ist, von, welchem der Flachs senkrecht

herabhaͤngt. In Fig.

20 und 22

sind CC feste und lose Rollen,

mittelst welcher die Maschine durch einen Laufriemen oder auf

irgend eine andere Weise von der Triebkraft her in Bewegung

gesezt wird. Von der befestigten Rolle wird Kraft mittelst der

Spindel D dem Raͤderwerke EFGHIK (s. Fig.

21) mitgetheilt, und durch die senkrechte Achse L den Winkelraͤdern M und N,

wovon lezteres fest auf der Spindel oder Walze O befestigt ist. Die Walze O laͤuft quer durch die

Maschine, wie man im Grundrisse, Fig.

20 sieht, und fuͤhrt die beiden

Triebstoͤke PP, die in

die Zahnstoͤke QQ (Fig. 19 und 22)

eingreifen. Diese Zahnstoͤke bewegen sich frei in einer

senkrechten Richtung, und werden von Reibungsrollen qqq gehalten, wie man in Fig. 19, 21

und 23

sieht. Durch die Wirkung des Triebstokes pp auf die Zahnstoͤke

QQ wird die horizontale

Stange R, an welcher sie befestigt

sind, nach und nach zugleich mit dem Haͤlter A niedergelassen, welcher den Flachs

festhaͤlt. Das allmaͤhliche Niedersteigen des

Flachses wird durch dieses Raͤderwerk und durch diese

Bewegungen hervorgebracht, welche ich die ersten Bewegungen der

Maschine nenne. Der Walze O

gegenuͤber, und parallel mit derselben (diese Walze dreht

sich zugleich mit den Triebstoͤken PP) ist eine flache Schiene

S, Fig.

20, in einer schiefen Richtung angebracht, so daß ihre

untere Kante gleich hoch mit der unteren Oberflaͤche des

Cylinders O steht, und zwischen der

Kante dieses Theiles S und dem

Cylinder O wird der Bart des

Flachses allmaͤhlich von dem umlaufenden Cylinder O gezogen, so wie derselbe von der

Schiene R auf die oben beschriebene

Weise herabgelassen wird. Die Theile S und O dienen zugleich

den Flachs festzuhalten, wenn die Haͤchel in ihn

eingreift, wie man weiter unten sehen wird.

Die zweite Bewegung dieser Maschine, durch welche die

Haͤchel in den Flachs eingreift, und durch denselben

durchgezogen, also eigentlich gehaͤchelt wird, wird auf

folgende Wesie bewerkstelligt. TT, Fig.

19 und 20,

stellt Haͤcheln von der gewoͤhnlichen Bauart vor,

welche an den Theilen U befestigt

sind. Aus dem Grundrisse Fig.

20 sieht man, daß die Theile UU, nur den daran angebrachten

Haͤcheln, parallel mit der Walze O und dem Theile S sind,

zwischen welchen der Flachs durchgefuͤhrt wird; daß sie

ferner in dieser parallelen Lage durch die Arme VVVV gehalten werden, welche

mit den Kurbeln an den Spindeln WW in Verbindung stehen. Aus Fig.

19 ergibt sich ferner, daß die Arme VVVV mit den Kurbeln an der

unteren Spindel D

durch den Theil X verbunden sind.

Nun werden die Spindeln WW und

die Spindeln DD in gleicher

und regelmaͤßiger Geschwindigkeit mittelst des Getriebes

YYYYYY

Fig. 19 und 20

erhalten, und durch die Umdrehung der Kurbeln an den Spindeln

DD wird die senkrechte

Bewegung der Haͤcheln auf und nieder, wodurch das

Haͤcheln eigentlich geschieht, bewerkstelligt; zugleich

wird aber auch durch die Kurbeln an den Spindeln WW die horizontale Bewegung

der Haͤcheln nach ruͤk- und

vorwaͤrts, wodurch die Haͤcheln in den Flachs

eingreifen, im Anfange des Zuges nach abwaͤrts veranlaßt,

und die Haͤcheln werden zuruͤkgezogen, wenn sie am

Ende des untersten Punktes sind. Wenn man daher sezt, daß die

Raͤder YYYYYY sich in

der Richtung der Pfeile an ihrem Umfange bewegen, so ergibt sich

aus Fig.

19, daß die Haͤchel an dem unteren Arme V im Zuruͤktreten aus dem

Flachse mittelst der Kurbel an der Spindel W begriffen ist, an welcher er

angebracht ist, waͤhrend der obere Arm V, mit den Haͤcheln, mit

welchen er verbunden ist, vorwaͤrts gegen den Flachs

getrieben wird, gleichfalls mittelst der Kurbeln an der Spindel

W, mir welchen er verbunden

ist.

Die dritte Bewegung dieser Maschine, oder diejenige, durch welche

die Haͤcheln von dem Werge befreit werden, welches sich

in denselben angehaͤuft hat, wird durch einen in Fig. 32 von der Seite dargestellten Theil bewirkt,

den man in Fig.

33 im Grundrisse sieht. Dieser Theil besteht aus

duͤnnem Eisenbleche, oder aus irgend einem anderen hierzu

tauglichen Materiale. Da Loͤcher durch das Holz der

Haͤcheln laufen, und durch den Theil U, an welchem sie befestigt sind, so

werden die Staͤbe c'c' in

dieselben eingefuͤgt, und zwar in jener Stellung, die man

in Fig.

22 am besten sieht, wo die Zaͤhne der

Haͤchel weggelassen sind, um die Stellung des Theiles 14

und 15 zu zeigen. Aus Fig.

19 und 20

ergibt sich, daß der Stab e, welcher

an dem Theile c mittelst einer

Verbindungs-Stange t (siehe

Fig.

20), die an dem Ruͤken der Haͤchel

durchlaͤuft, angebracht ist, mittelst eines kleinen

Zapfens an dem entgegengesezten Ende mit der Stange dd verbunden ist. Diese Stange

oder dieser Stab d ist auch mit dem

Hebel V in Verbindung, und

laͤuft mit ihrem unteren Ende durch das Aug- oder

durch den Leiter e, und man sieht

aus Fig.

19, daß, wenn die Theile V

und die Haͤcheln in ihrer hoͤchsten

Erhoͤhung stehen, d.h., im Anfange ihres Zuges, der

Reiniger durch die Stellung der Staͤbe dc zuruͤk und unten an

den Haͤchelstiften gehalten wird, wo sie dann frei in den

Flachs eingreifen koͤnnen. Sobald aber die

Haͤcheln in ihre unterste Lage kommen oder am Ende ihres

Zuges sind, bekommen die Staͤbe c und d eine solche

Stellung, daß sie den Reiniger vorwaͤrts, und das Werg

aus den Haͤcheln treiben. Das auf diese Weise aus

den Haͤcheln geschaffte Werg faͤllt durch

Oeffnungen auf den Boden.

Die vierte oder lezte Bewegung dieser Maschine ist diejenige,

durch welche die Stange R, die die

Haͤlter fuͤhrt, zugleich mit dem Flachse in die

Hoͤhe gehoben wird, wenn der Lauf der Zahnstoͤke

QQ nach abwaͤrts am

Ende ist. Aus Fig.

20, 21

und 22

ergibt sich, daß der obere Theil der Spindel L von einem Hebel ff festgehalten wird, der sich

frei auf seinem Stuͤzpunkte g

schwingt, und daß Winkelraͤder unmittelbar uͤber

und unter diesem sich schwingenden Hebel angebracht sind, von

welchen das untere in das Winkelrad N ein, greift, und die Bewegung der Zahnstoͤke

QQ nach abwaͤrts

veranlaͤßt, wie man in Fig.

22 sieht, waͤhrend das obere in frei

laͤuft. Sobald aber die Zahnstoͤke QQ und die Schiene R hinlaͤnglich

niedergestiegen sind, um den ganzen Bart des Flachses

durchzuhaͤcheln, schlaͤgt der Steller h, der mittelst einer Sezschraube an

einem senkrechten Stabe befestigt ist, welcher mit dem Zahnstoke

verbunden ist, und mit diesem sich bewegt, auf eine Hervorragung

l des Gabelstuͤkes kkk, welches sich in der in

Fig.

22 durch Punkte angedeuteten Richtung schwingt, und da

das Ende des Hebels ff

innerhalb der Gabel des Theiles kkk ist, so wird es in der entgegengesezten Richtung

gefuͤhrt, und die Raͤder M und N kommen außer

Umtrieb, wofuͤr die Raͤder m und n in denselben

gebracht werden. Aus Fig.

24 ergibt sich ferner, daß an dem Winkelrade n, welches los auf der Spindel O laͤuft, eine Rolle sich

befindet, auf welche ein Gewicht wirkt, das man in Fig. 21 und 22

bei p sieht. Mittelst dieses

Gewichtes wird der Steller oder Stift am Ruͤken der

Rolle, wie Fig.

24 zeigt, aufgehalten, oder muß bestaͤndig

einem correspondirenden Steller folgen, der mit der Spindel O verbunden ist, wenn die

Winkelraͤder m und n durch den Lauf der

Zahnstoͤke QQ nach

abwaͤrts auf obige Weise in Umlauf gesezt werden. Das Rad

n muß eine ganze Umdrehung

machen, ehe der Steller am Ruͤken der Rolle in

Beruͤhrung mit der entgegengesezten Seite des

correspondirenden Stellers kommt, dem er mittelst des Gewichtes

p folgte, und waͤhrend

der Umdrehung des Rades n bleibt der

Triebstok B mit den

Zahnstoͤken QQ in Ruhe,

und laͤßt dadurch jenem Theile des Flachses, der sich

zunaͤchst an dem Halter befindet, Zeit, gehoͤrig

gehaͤchelt zu werden. Sobald das Rad n eine Umdrehung gemacht hat, und

der Stift an dem Ruͤken der damit verbundenen Rolle in

die Lage gekommen ist, die man in Fig.

24 sieht, fuͤhrt es die Achse O mit sich, welche mittelst des

Triebstokes PP auf den

Zahnstok QQ wirkt (wie wir

oben angegeben haben) und dadurch denselben in seine vorige Lage

hinauf hebt, wo dann der Haͤlter wegkommt und andere

Haͤlter mit frischem zu haͤchelndem Flachse

herbeigebracht werden. In diesem Augenblike der Arbeit, oder

wann die Zahnstoͤke in ihrer hoͤchsten

Erhoͤhung sich befinden, wird die Stellung des

gabelfoͤrmigen Stuͤkes k verkehrt, und kommt wieder in dieselbe Lage, in

welcher man es in Fig.

21 gesehen hat. Dieß geschieht mittelst des Stellers

i, welcher auf aͤhnliche

Weise, wie der bereits beschriebene Steller h wirkt; die Raͤder m und n

kommen außer Umtrieb, und die Raͤder M und N

werden dafuͤr in Umtrieb gesezt; wodurch die Bewegung des

Triebstokes B verkehrt, und der

Zahnstok Q wieder niedergelassen

wird.

Fig. 23 zeigt eine aͤhnliche Maschine von der

Seite, an welcher aber die horizontale Bewegung nach vor-

und ruͤkwaͤrts nicht Statt hat, indem das

Eingreifen der Haͤcheln und das Ausziehen derselben auf

eine andere Weise hervorgebracht wird. D ist die Triebspindel der Maschine, durch welche alle

verschiedenen bisher beschriebenen Bewegungen erzeugt werden,

mit Ausnahme der gegenwaͤrtigen, rr ist ein Hebel, der sich

frei um seinen Stuͤzpunkt x

schwingt, an dessen unterem Theile sich ein Auge befindet,

welches zur Aufnahme der Hervorragung oder Rolle an der Kurbel

z dient. Diese Kurbel dreht sich

auf derselben Spindel mit dem Rade y

und fuͤhrt oder schwingt den Hebel rr bei jeder Umdrehung des

Rades y. An dem unteren Ende des

sich schwingenden Hebels rr

sieht man Verbindungs-Stangen, durch welche er mit den

Hebeln 16, 16 verbunden ist, die sich frei um den

Stuͤzpunkt 17, 17 schwingen, und an dem oberen Ende mit

den Theilen VV verbunden sind.

Wenn man nun sezt, daß die Raͤder yy sich in der Richtung der

Pfeile an ihrem Umfange drehen, so ist es klar, daß die dadurch

entstehende Schwingung des Hebels r

jene Haͤcheln vorwaͤrts treibt, die in der

hoͤchsten Erhoͤhung stehen, oder im Anfange ihres

Zuges begriffen sind, waͤhrend sie die untersten

Haͤcheln am Ende des Zuges zuruͤkzieht. Dieselbe

Wirkung kann auch hervorgebracht werden, wenn man die

Verbindungs-Stangen unmittelbar an der Kurbel z anbringt, ohne Dazwischenkunft des

Hebels rr. In Hinsicht auf die

dritte Bewegung, oder auf die Reinigung der Haͤchel von

dem Werge, ist dieselbe ganz so, wie an der vorher beschriebenen

Maschine.

Ich nehme nicht die einzelnen Theile, sondern die Verbindung

dieser Theile als mein Patent-Recht in Anspruch, durch

welche die vier Bewegungen erzeugt werden. Die Geschwindigkeit

der Bewegung haͤngt von dem Bedarfe und von dem Ermessen

des Individuums ab, das die Maschine leitet, und das die zur

Leitung derselben noͤthigen Kenntnisse besizen muß.

Tafeln