| Titel: | Hrn. Roth's Apparat, um Syrupe im leeren Raume zu verdampfen. |

| Fundstelle: | Band 33, Jahrgang 1829, Nr. LXV., S. 269 |

| Download: | XML |

LXV.

Hrn. Roth's

Apparat, um Syrupe im leeren Raume zu verdampfen.

Aus dem Industriel. Mai. 1829.Wir theilen diesen Aufsaz mit, so wie er uns eingesendet

wurde, ohne fuͤr das, was er ausspricht,

verantwortlich seyn zu wollen. Wir haben uͤbrigens

unsere Meinung uͤber den Werth des Systemes dieses

Apparates in unserer lezten Abhandlung uͤber den

Runkelruͤben-Zuker (man vergl. diesen Band des

polyt. Journals S.

210.) frei geaͤußert.A. d. O..

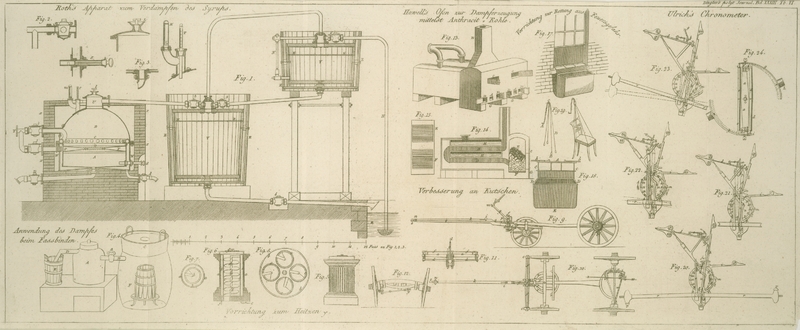

Mit Abbildung auf Tab. VI.

Roth's Apparat, um Syrupe zu

verdampfen.

Dieser in Frankreich erst vor Kurzem eingefuͤhrte Apparat,

auf welchen der Erfinder ein Brevet

nahm, zeichnet sich durch seine große Einfachheit aus. Ein

kupferner, hermetisch geschlossener Kessel und einige

hoͤlzerne Kufen sind gewisser Maßen Alles, was hierzu

noͤthig ist. Den leeren Raum erzeugt der Dampf, welcher

spaͤter durch kaltes luftleeres Wasser verdichtet wird.

Das Verfahren bei diesem Apparate ist aͤußerst einfach:

man braucht weder Pumpe, noch irgend ein

Huͤlfsgeraͤthe, oder irgend eine Triebkraft. Der

leere Raum wird ohne alle Luftpumpen erhalten und unterhalten,

deren sich Howard bei seiner

Erfindung, in luftleerem Raume zu kochen, bediente; das zur

Verdichtung des Dampfes nothwendige Wasser steigt fuͤr

sich selbst in den zu seiner Aufnahme bestimmten

Behaͤlter, welcher sich in einer Hoͤhe von 8 bis

10 Fuß uͤber den Fußboden befindet. Ein etwas

verstaͤndiger Arbeiter kann den Apparat leicht bedienen;

denn der Dienst ist eben so einfach, als der Apparat selbst: es

handelt sich nur darum, einige Haͤhne zu drehen. Das

Kochen geschieht mittelst Dampfes von gewoͤhnlichem

Druke, so daß hier auch nicht an die mindeste Gefahr zu denken

ist. Die Probe wird nach dem Faden genommen. Man kann mittelst

einer Art von Sonde, die an dem Kessel angebracht ist, etwas

Fluͤssigkeit aus demselben nehmen, ohne daß Luft dadurch

in den Kessel tritt. Dieses Instrument ist einfacher und

bequemer.

Hr. Leclerc, Fabrikant des

inlaͤndischen Zukers, war der Erste der diesen neuen

Apparat in seiner Fabrik in der Naͤhe von Peronne

einfuͤhrte. Er bedient sich des Dampfes eines bedekten

Kessels, in welchem er den Syrup concentrirt, nachdem er ihn

abgeschaͤumt hat. Dieser Kessel dient ihm als

Dampf-Erzeuger. Der in demselben erzeugte Dampf hizt den

Kessel, in welchem mittelst des leeren Raumes gesotten werden

soll, (die luftleere Pfanne; Vacuum-pan der Englaͤnder): Da aller

atmosphaͤrische Druk im Inneren des Kessels entfernt

wurde, so kann man, wenn der Dampf auch nur eine Temperatur von

80° Reaumuͤr hat, mittelst desselben sieden, und

bei einer Temperatur von 50 bis 60° kochen. Es

haͤngt von dem Arbeiter ab, die innere Temperatur zu

reguliren: er kann sie nach Belieben steigen oder fallen machen.

Die Erfahrung hat erwiesen, daß es nothwendig ist, die

Temperatur gegen das Ende bis auf 68° zu erhoͤhen,

damit der Syrup die zur gehoͤrigen Krystallisation

noͤthige Temperatur erhaͤlt. Man kann dieß, ohne

daß aͤußere Luft eingelassen wird, bloß durch

Schwaͤchung der Verdichtung. Der innere Druk, den das

Queksilber im Glase anzeigt, wechselt innerhalb

correspondirender Graͤnzen mit der Spannung, die der

Dampf erhaͤlt. Uebrigens haͤngt dieser Druk nur

vom Dampfe ab; die atmosphaͤrische Luft, die demselben

beigemengt ist, hat kaum Antheil daran. Die Ausschließung der

Luft ist vollkommen, und der leere Raum erhaͤlt sich ohne

bedeutende Verunreinigung waͤhrend des ganzen Verlaufes

der Arbeit, die man durch mehrere Stunden, wenn man will,

fortsezen kann. Um diesen leeren Raum in dem englischen Apparate

zu erhalten, muͤßten die Luftpumpen eine Vollkommenheit

besizen, die man ihnen bisher noch nicht zu geben vermochte.

Der Apparat des Hrn. Roth laͤßt

sich in jeder Groͤße anbringen, und unter allen

Localitaͤts-Verhaͤltnissen. Wassermangel

hindert die Anwendung desselben nicht; denn man braucht nicht so

viel Wasser, als bei den englischen Raffinerien nothwendig ist;

nur den vierten Theil ungefaͤhr; man braucht 3 1/2, Liter

Wasser auf 1 Liter Syrup. Ferner ist es moͤglich, und

sogar vortheilhaft, das Wasser, das man zur Verdichtung

noͤthig hat, nicht zu oft zu erneuern. Wenn das Wasser

aus dem Apparate heraustritt, wo es eine Temperatur von 40 bis

45° erhielt, kommt es in einen Behaͤlter, der

außerhalb der Werkstaͤtte angebracht ist, in welchem es

sich schnell abkuͤhlt, indem es in demselben an die

Oberflaͤche in die Hoͤhe steigt. Die

Saugroͤhre, die das Wasser in den Apparat

zuruͤkfuͤhrt, nimmt dasselbe aus der Tiefe des

Behaͤlters. Dieses abwechselnde Auf- und

Niedersteigen derselben Wasser-Masse laͤßt sich

einige Zeit lang fortsezen, und koͤnnte selbst eine

unbestimmte Zeit uͤber dauern, wenn das Wasser nicht

endlich verdaͤrbe. Diesem lezteren

Nachtheile entgeht man dadurch, daß man es mit Kalk

saͤttigt.

Die Pfanne mit dem leeren Raume des Hrn. Roth verduͤnstet bei gleicher

Oberflaͤche viel schneller, als ein offener Kessel im

freien Feuer. Im gehoͤrigen großen Maßstabe

aufgefuͤhrt siedet dieser Apparat in Einem Tage in Einem

Kessel 4000 Liter Syrup; er kommt also gewiß nicht hoch zu

stehen, und ist in dieser Hinsicht mit jenem des Hrn. Howard gar nicht zu vergleichen. Sein

einfacher und fester Bau, die Entfernung aller Reibung, macht

die Unterhaltung desselben eben so leicht, als wenig

kostbar.

Die Vortheile bei diesem Apparate sind: 1) eine bedeutende

Ersparung an Brennmaterial; 2) werden die auf diese Weise

gekochten Syrupe nicht geschwaͤcht, und geben mehr und

schoͤneres Product; 3) geben sie mehr Zuker und weniger

braunen Syrup (Melasse) im

Verhaͤltnisse von ungefaͤhr 10 p. C.; 4) erspart

man Zeit beim Abwaschen der Zukerhuͤte (terrage); entfernt man die dem

Fabrik-Gebaͤude so schaͤdlichen, und

uͤberhaupt ungelegenen Daͤmpfe; 6) erhaͤlt

man eine große Menge warmen Wassers, welches man zu

verschiedenen anderen Zweken benuͤzen kann.

Erklaͤrung der Figuren.

A, Fig.

1. Kessel zum Sieden. O, runde

Oeffnung in der Mitte desselben. PP, Zwischenraum zwischen zwei Boͤden. Diese

zwei Boͤden sind etwas gewoͤlbt, und stoßen mit

ihren Woͤlbungen an einander, in deren Mitte sie mittelst

Nieten mit einander verbunden sind. Der Dampf kommt in den

Zwischenraum PP, und heizt

beide Boͤden.

B, Kuppel aus Kupfer. U, Tubulirung mit einem genau

schließenden Dekel. l, metallener

Stoͤpsel, der in den Dekel eingerieben ist. Man sieht ihn

deutlicher in L.

WW, Doppelboden oder

Huͤlle aus Gußeisen.

A, B, C sind mittelst großer

eiserner, durch Bolzen angezogener, Zaͤume in demselben

Gefuͤge vereint.

cc kreisfoͤrmige

Roͤhre in Form eines Ringes. Sie ist an ihrer

Oberflaͤche mit einer Menge kleiner Loͤcher

versehen, die den Dampfstrom vertheilen.

Y, Roͤhre, durch welche der

Dampf eintritt. Dieser Dampf, der nur Dampf von niedrigem Druke

ist, (von Einer Atmosphaͤre), wird entweder von einem

Dampfkessel, oder von irgend einem geschlossenen Kessel, der zum

Verduͤnsten oder zum Concentriren dient,

herbeigeschafft.

D, Hahn zum Ausleeren des Kessels

A. d, Hahn zum Ausleeren des

durch die Verdichtung der Daͤmpfe in der Huͤlle

oder im Doppelboden erzeugten Wassers.

S, Sonde. (Man sieht sie deutlicher

in Fig. S.) Dieses Instrument,

welches zum Probe-Nehmen dient, besteht aus einem

kupfernen, gut geschlagenen Und gebohrten Cylinder, der außen

einen kegelfoͤrmigen Eingang hat, und einen

Staͤmpel aus demselben Metalle aufnimmt. Die Stange

dieses Staͤmpels fuͤhrt unter dem Griffe einen

Kegel, der in die Dille paßt, die den Eingang in den

Pumpen-Cylinder bildet. Eine kleine in dem

Staͤmpel angebrachte Hoͤhle correspondirt mit

einer Oeffnung, die durch den Koͤrper der Pumpe gebohrt

ist. Wenn der Staͤmpel bis auf den Boden

hinabgedruͤkt und so gedreht wurde, daß die Oeffnungen

auf einander fallen, so tritt die Fluͤssigkeit in die

Hoͤhlung ein. Wenn man daher die Probe nehmen will, darf

man nur den Staͤmpel ziehen.

t, Thermometer. m, Baro- oder vielmehr

Manometer. (Éprouvette à

Mercure. Siehe Figg. T.

M.)

x, Mauerwerk, in welchem der Kessel

eingemauert ist.

VV', hoͤlzerne Kufen. Um sie

luftdicht zu machen, stehen sie in anderen Kufen E in Wasser untergetaucht.

k, Scheidewand aus geflochtenen

Weiden.

z, Verbindungs-Roͤhre

zwischen den Kufen VV

' am oberen Theile derselben.

N, Roͤhre und Niveau des

Wassers.

R, Wasserbehaͤlter.

H, Roͤhre, die das Wasser aus

dem Behaͤlter aufsaugt.

Fig. II. Durchschnitt der Haͤhne 1, 2, 3, 4, 5 und 6.

Fig. III. ist ein Durchschnitt der Verbindung der Roͤhre

des Hahnes D mit dem

Siedekessel.

Verfahrungsweisen.

Man fuͤllt den Kessel A. Der

Syrup kommt entweder durch die Tubulirung U, deren Dekel man abnimmt, oder, bequemer, durch eine

eigene Roͤhre hinein, die mit einem Hahne versehen ist

und mit dem Syrup-Behaͤlter in Verbindung steht.

Diese Roͤhre ist in der Zeichnung nicht angegeben.

Nachdem der Kessel bis auf O

gefuͤllt ist, sezt man ihn mittelst des Hahnes Nro. 1. in Verbindung mit dem

Dampf-Kessel, oder mit dem Kessel, welcher den Dampf

liefert. Die oberste Schichte des Syrupes bei O geraͤth bald in eine

Temperatur, welche jener des Siedepunktes nahe kommt.

Waͤhrend dieser Zeit erhizt sich die in der Kuppel

enthaltene Luft, so wie auch die Luft, welche diese Kuppel von

außen umgibt, und theilt die Hize dem Metalle auf beiden

Oberflaͤchen mit. Man schließt dann auf einen Augenblik

den Hahn 1, und laͤßt den Dampf in den Ring cc gelangen, wodurch die Luft

sowohl aus der Kuppel B, als aus der

Kufe V getrieben wird, und durch den

Hahn 4 ausfaͤhrt. In wenigen Augenbliken

ist die Luft vollkommen ausgetrieben. Wenn man dann den Dampf

neuerdings unter den Kessel laͤßt, darf man nur den Hahn

4 schließen, und den Hahn 5 oͤffnen, der mit der Kufe V in Verbindung steht, die mit

Wasser gefuͤllt ist. Ein- oder zweimaliges

Versuchen reicht hin, um zu sehen, wie stark man den Hahn N. 5. drehen darf, damit die

Ausstroͤmung weder zu stark, noch zu schwach wird. Die

Arbeit geht hierauf fort, ohne daß man den Apparat mehr zu

beruͤhren braucht.

Um das Wasser in die Kufe V'

zuruͤk zu fuͤhren, die bei jeder Arbeit

gefuͤllt werden muß, darf man nur am Ende den Hahn b oͤffnen. Das Wasser steigt

in Folge des atmosphaͤrischen Drukes empor.

Tafeln