| Titel: | Verbesserung an den Schnallen der Schlösser zum Sperren der Thüren und Thore, worauf Karl Chubb, Patent-Schlosser in der City of London, sich am 7. Mai 1828 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 33, Jahrgang 1829, Nr. LXXXIII., S. 356 |

| Download: | XML |

LXXXIII.

Verbesserung an den Schnallen

der Schloͤsser zum Sperren der Thuͤren und Thore,

worauf Karl

Chubb, Patent-Schlosser in der City of London,

sich am 7. Mai 1828 ein

Patent ertheilen ließ.

Aus dem Repertory of

Patent-Inventions. Junius. 1829. S.

322.

Mit Abbildung auf Tab. VIII.Wir haben von aͤhnlichen Schloͤssern bereits

Duce's vierfaches Schloß im

polyt. Journ. Bd. XIX. S.

501, Smith's

eingelassenes Schloß Bd.

XXIII. S. 424. und Young's Thuͤrschloß Bd. XXV. S. 480.

geliefert; die Beschreibung von Chubb's Schloß zeichnet sich vor allen durch

Vollstaͤndigkeit aus.A. d. R..

Chubb, Verbesserung an den Schnallen der

Schloͤsser zum Sperren der Thuͤren und

Thore.

Meine Verbesserung besteht in Folgendem. Ich verstehe unter

Schnalle oder Reiber (latches) jene

Befestigung, welche zum Schließen irgend einer Thuͤre

oder eines Thores dient, das sich auf Angeln schwingt oder

dreht, beweglich ist, und folglich bewegt oder beseitigt werden

muß, wenn man die Thuͤre oder das Thor oͤffnen

oder schließen will, und die die Stelle des Riegels im Schlosse

vertritt. Sie wird an ihrem inneren Ende durch einen Stift fest

gehalten, um welchen sie sich als um den Mittelpunkt ihrer

Bewegung dreht, waͤhrend ihr aͤußeres Ende

beweglich ist, und mittelst eines Reibers oder Griffes oder

Schluͤssels in eine solche Lage gebracht werden kann, daß

es in einen hakenfoͤrmigen Theil oder Fang des

Schließhakens oder Buͤgels, welcher in dem

Thuͤrstoke befestigt ist, einfaͤllt oder aus

demselben gehoben werden kann. Bei einer solchen

Schnallen-Befestigung ist der aͤußere Theil des

Schließhakens oder Buͤgels mit einer schiefen

Flaͤche oder einem keilfoͤrmigen Theile versehen,

gegen welchen das bewegliche Ende der Schnalle durch das

Schwingen der Thuͤre auf ihren Angeln gebracht wird, wenn

die Thuͤre geschlossen werden soll, wo dann dieses

bewegliche Ende, indem es gegen die schiefe Flaͤche

wirkt, ohne alle Mithuͤlfe eines Schluͤssels oder

Reibers so bewegt wird, daß es uͤber dieselbe oder

uͤber den hakenfoͤrmigen Theil des Schließhakens

oder Buͤgels wegsteigt, und entweder durch die Wirkung

seiner Schwere, oder durch eine Feder in dem Augenblike, wo die

Thuͤre ganz geschlossen ist, einfaͤllt, und sich

hinter der schiefen Flaͤche oder dem Fange so

faͤngt, daß die Thuͤre nicht geoͤffnet

werden kann, außer man hebt es bei seinem Griffe oder Reiber,

oder mittelst eines Schluͤssels so, daß es aus dem Haken

oder Fange am Schließhaken frei wird. Wenn die Thuͤre

zugemacht wird, faͤngt sich also die Schnalle von selbst

und schließt die Thuͤre; die Schnalle kann aber nicht

los, und die Thuͤre kann nicht geoͤffnet werden,

außer man druͤkt auf den Griff, oder dreht den Reiber,

oder man kommt mit dem Schluͤssel. Der Zwek meiner

Verbesserung ist, die Schnalle noch sicherer zu machen, als sie

gewoͤhnlich ist, so daß sie von Außen weder durch falsche

Schluͤssel, noch durch Dietriche gehoben, und folglich

die Thuͤre von Außen nicht geoͤffnet werden kann.

Uebrigens haben meine verbesserten Schnallen ganz die

Eigenschaft der gewoͤhnlichen, d.h., sie koͤnnen

von Innen durch ihre Griffe oder Reiber, und von Außen durch

ihre Schluͤssel gehoben, und so die Thuͤren

geoͤffnet werden, und schließen uͤbrigens eben so,

wie die gewoͤhnlichen Schnallen, und, wie man sagt, von

selbst. Das Wesentliche bei meinen Verbesserungen an diesen

Schnallen ist nun dieses, daß ich deren zwei, drei, vier und

mehrere verbinde, so daß sie gemeinschaftlich schließen helfen.

Sie liegen in parallelen Flaͤchen neben einander, oder

eine liegt hinter der anderen, und sie sind alle auf demselben

Stifte aufgezogen, jede fuͤr sich einzeln beweglich und

ganz unabhaͤngig von der anderen; ihre aͤußeren

Enden fallen jedoch alle hinter der schiefen Flaͤche oder

hinter dem Fange oder dem Haken ein, und schließen so, wie eine

einfache Schnalle. Mein Schließhaken oder Buͤgel hat aber

Statt Eines Fanges oder Hakens derer zwei, die einander

gegenuͤberstehen, so zwar, daß die vereinigten Schnallen

nicht aufgehen koͤnnen, außer es wird das aͤußere

Ende jeder einzelnen Schnalle so gehoben (entweder mittelst des

Schluͤssels, Dietriches oder Griffes), daß alle diese

aͤußeren Enden gleichzeitig in eine bestimmte Lage

kommen, in welcher Lage sie dann allein aufgehen, oder zwischen

den gegenuͤberstehenden Punkten der Doppelhaken oder

Doppelfaͤnge des Schließhakens oder Buͤgels

aufgezogen werden koͤnnen. Denn wenn nach

meiner Einrichtung an den Schnallen und an den Schließhaken das

aͤußere Ende einer einzigen Schnalle zu weit oder nicht

weit genug gehoben, mit einem Worte, nicht genau in die

gehoͤrige Lage gebracht wird, wird diese einzige Schnalle

sich hinter einem oder dem anderen Fange fangen, und die

Thuͤre geschlossen halten, wenn auch alle uͤbrigen

aus den Faͤngen frei waͤren.

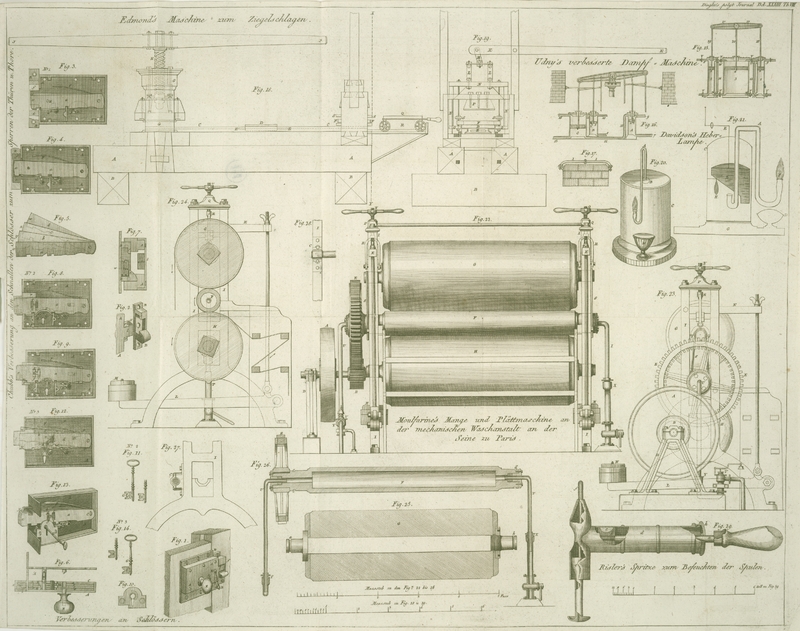

Zur genaueren Erlaͤuterung meiner Verbesserungen dienen

folgende Figuren. Fig.

1. Tab. VIII. zeigt das Schloß im Perspective, so wie es

an der inneren Seite einer Thuͤre befestigt ist. Die

Schnalle N. 1, Fig.

3, 4,

5,

6 und

7, ist

eine einfache Einrichtung meiner Verbesserung. AA ist die Schale oder das

Gehaͤuse des Schlosses, in welcher die verbundenen

Schnallen enthalten sind, und welche innen an der Thuͤre

mittelst Schrauben oder auf eine andere Weise, uͤberhaupt

auf gewoͤhnliche Art, befestigt ist. BB ist der Buͤgel oder

Schließhaken, der mittelst Schrauben oder auf andere Weise an

dem Thuͤrstoke fest gemacht wird, so daß er die

aͤußeren Enden aller meiner verbundenen Schnallen xyzw in gehoͤriger Lage

aufnehmen und gehoͤrig fassen kann, um die Thuͤre

zu schließen. abcd sind meine

zusammengesezten Schnallen, vier in der Zahl, die parallel mit

ihren Flaͤchen seitwaͤrts neben einander liegen,

eine hinter der anderen. C ist der

Stift, um welchen alle sich wie um ihren Mittelpunkt drehen, und

der in der Platte der Schale des Schlosses AA, gehoͤrig befestigt

ist. Die Enden xyz und w der verschiedenen Schnallen abc und d sind von verschiedener Laͤnge in Hinsicht auf

ihren gemeinschaftlichen Mittelpunkt C, und xyz sind an

ihrem aͤußersten Ende, da sie die drei laͤngeren

Schnallen abc bilden, unter

rechten Winkeln gegen die Flaͤche gebogen, welche alle

diese Schnallen mit einander darstellen, so zwar, daß jeder

gebogene Theil den ihm zunaͤchst gelegenen

kuͤrzeren einschließt. Man sieht dieß deutlich in Fig. 5 und 6. an

xyz und w, wo die verschiedenen Schnallen

einander einschließen. Die aͤußersten Enden xyz der drei laͤngeren

Schnallen ab und c, correspondiren mit der flachen

Oberflaͤche w der vorderen

oder kuͤrzesten Schnalle d,

so, daß die aͤußersten Enden xyz und w einer jeden

Schnalle hinter einem oder dem anderen der beiden Faͤnge

e oder f, des Buͤgels B

sich so fangen koͤnnen, daß das Thor durch eine Schnalle

allein geschlossen werden kann, ohne daß die uͤbrigen

Schnallen etwas dabei zu thun haͤtten. f ist der zweite Fang oder Haken an

dem Schließhaken B. Er steht dem

gewoͤhnlichen Fange oder Haken e gegenuͤber, und der Raum zwischen den beiden

Faͤngen e und f ist gerade so breit, daß die Enden

xyz und w der verschiedenen Schnallen in

denselben hinein und heraus koͤnnen, nachdem sie in die

hierzu noͤthige Lage gebracht wurden. Aber jede der vier

Schnallen wird mit ihrem aͤußersten Ende (xyz oder w) hinter dem Fange f sich fangen, und wenn diese

Schnalle zu weit oder nicht weit genug gestellt wird, so bleibt

ihr Ende hinter dem gewoͤhnlichen Fange e des Buͤgels gefangen. Wenn

also irgend eine meiner vier Schnallen entweder zu weit oder

nicht weit genug gestellt wird, so wird diese Schnalle

fuͤr sich allein die Thuͤre vollkommen geschlossen

halten. Diese Eigenschaft meiner verbundenen Schnallen abc und d, in Verbindung mit den doppelten Faͤngen ef, gewaͤhrt daher alle

Sicherheit gegen das Oeffnen mittelst falscher Schluͤssel

oder Dietriche; denn die gekruͤmmten Enden xy und z aller dieser Schnallen correspondiren mit der

Flaͤche der Schnalle a, so

daß sie gehoͤrig hinter den doppelten Faͤngen e und f

eingreifen, damit die Thuͤre mittelst einer Schnalle eben

so gut geschlossen bleibt, als mittelst aller zugleich. E in Fig.

6. ist der Reiber, durch welchen, wenn er gedreht wird,

innerhalb der Thuͤre die Schnallen alle gehoben werden,

so daß die Thuͤre geoͤffnet werden kann. Die Achse

D des Reibers E ist an ihrem Ende hohl, wie ein

Roͤhren-Schluͤssel oder sogenannter

deutscher Schluͤssel, und faßt dadurch den Stift S, welcher in dem Dekel des

Gehaͤuses AA befestigt

ist, wie man in Fig.

6. sieht. Die Achse D

laͤuft durch ein Loch in der gegenuͤberstehenden

Platte, und der Griff oder Knopf des Reibers ist an dem

entgegengesezten Ende außer der Schale oder außer dem

Gehaͤuse befestigt. Innerhalb dieses Gehaͤuses

steht aber an der Achse D ein Blatt

oder Bart m, wie an einem

Schluͤssel hervor, und das Ende dieses Bartes

correspondirt mit den Kanten der verschiedenen Schnallen abc und d, so daß, wenn der Reiber so weit gedreht wird, als

er sich drehen laͤßt, wie in Fig.

4, der Bart m gegen alle

Kanten der Schnallen wirkt, und sie genau in jene Lage stellt,

welche nothwendig ist, um die aͤußersten Enden xyz und w, aus den beiden gegenuͤberstehenden Haken

oder Faͤngen e und f des Schließhakens B herauszubringen. F ist die Feder, welche an einem

Ende auf der Boden-Platte des Gehaͤuses AA gehoͤrig befestigt

ist, an dem anderen Ende aber sich fingerfoͤrmig in vier

Theile oder Federn theilt, wovon jeder einzelne Theil auf eine

der verbundenen Schnallen druͤkt, und sie gegen den Bart

m hinschiebt, so daß jede

einzelne Schnalle ein bestaͤndiges Streben

erhaͤlt, sich fuͤr sich selbst hinter dem

hakenfoͤrmigen Theile e, des

Schließhakens B zu fangen, so oft

die Thuͤre geschlossen wird. p und q sind

Aufhaͤlter auf der Boden-Platte des Schlosses, die

so gestellt sind, daß sie die Bewegung des Bartes m beschraͤnken, wenn er

mittelst des Reibers E umgedreht

wird. G in Fig.

6. ist der Schluͤssel, welcher von Außen durch das

Schluͤsselloch in das Schloß eingefuͤhrt wird,

wenn man die Thuͤre von Außen oͤffnen, die

Schnallen von Außen heben will, Der Schluͤssel ist

roͤhrenfoͤrmig, damit er auf

den Stift n paßt, welcher in der

Boden-Platte des Gehaͤuses A befestigt ist. Das Ende des Bartes o, des Schluͤssels G, wirkt gegen die Kanten aller

Schnallen abc und d, wenn der Schluͤssel

umgedreht wird, und wenn dieser so weit als moͤglich

gedreht wird (wie in Fig.

4.), bringt er alle die verschiedenen Schnallen in jene

Lage, in welche sie gebracht werden muͤssen, wenn sie

aufgehen sollen: ganz auf dieselbe Weise, wie wenn im Zimmer der

Reiber E gedreht wird. Der Bart o muß genau so geformt seyn, daß er

nicht fehlen kann, jede Schnalle in die gehoͤrige Lage zu

bringen, und sie nicht mehr und nicht weniger zu bewegen, als

eben nothwendig ist. Denn, wie bereits gesagt wurde, wenn eine

Schnalle nicht weit genug bewegt wird, so bleibt sie hinter dem

Fange e gefangen, und wenn sie zu

weit bewegt wird, so bleibt sie hinter dem zweiten Fange f des Schließhakens. l ist ein hervorstehender Theil der

Platte, welche den Boden der Schale A des Schlosses bildet. Sie erstrekt sich uͤber

alle Enden der Schnallen hin, und wenn die Thuͤre

geschlossen wird, paßt sie in die Oeffnung des Buͤgels

B, so daß sie die Enden aller

Schnallen dekt und dem Auge entzieht, so lang die Thuͤre

geschlossen bleibt. Man sieht dieß deutlich in Fig. 1

und 2. So

oft man will, daß die verbundenen Schnallen nicht in den Fang

e des Schließhakens eingreifen

oder hinter demselben sich fangen sollen, kann der Stift R, Fig. 1

und 4, in

die Loͤcher eingeschoben werden, welche sich in den

Platten der Schale AA, und in

allen Schnallen innerhalb derselben in einer solchen Richtung

befinden, daß der Stift R sie alle

in der zum Aufmachen noͤthigen Lage haͤlt. Anm. Ich nehme den zweiten Fang f an dem Schließhaken nicht als

meine Erfindung in Anspruch, sondern nur die Anwendung desselben

in Verbindung mit meinen zusammengesezten Schnallen, Fig. 5.

Das Schloß N. 2, Fig.

8, 9,

10

und 11

enthaͤlt alle bereits beschriebenen Theile, die mit

denselben Buchstaben bezeichnet sind. Ein Bolzen oder Riegel rr

N. 2. ist hier noch

beigefuͤgt, damit dieses Schloß zugleich als

Riegel- und Schnallen-Schloß dienen kann. Der

Riegel r wird bewegt, wenn man den

Schluͤssel G in

entgegengesezter Richtung dreht, und weiter dreht, als

nothwendig ist, um die verbundenen Schnallen bloß aufzumachen:

dieser Riegel kann aber durch den Reiber D durchaus nicht bewegt werden. Der Schluͤssel

G, Fig.

11. kann entweder außen in die Thuͤre gestekt

werden, oder auch innen im Zimmer, und wenn er umgedreht wird,

so wirkt sein Bart o zuerst auf die

verbundenen Schnallen auf die oben beschriebene Weise, so daß

sie alle in die gehoͤrige Lage kommen, um aus dem Fange

e des Schließhakens frei zu

werden; wenn er dann noch weiter gedreht wird, so ergreift sein

Bart die Klaue S, Fig. 8

und 9. des

Riegels r, und bewegt

den Riegel, je nachdem man den Schluͤssel dreht, in einer

Seitenrichtung so, daß die Thuͤre geoͤffnet oder

geschlossen wird. Das Ende des Bolzens oder Riegels r ist breiter als der Zwischenraum

zwischen den beiden Faͤngen e

und f des Schließhakens B (siehe d in Fig.

2.), und folglich schließt dieses Ende hinter diesen

Faͤngen so, wie Thuͤren gewoͤhnlich

mittelst eines Riegels im Schlosse geschlossen werden. Wenn der

Schluͤssel wieder so weit zuruͤkgedreht wird, als

noͤthig ist, um ihn aus dem Schluͤsselloche zu

ziehen, kehren die verbundenen Schnallen abc und d, durch die Wirkung der Feder F zuruͤk, und fangen sich hinter dem Fange e des Schließhakens, so daß sie dem

Riegel helfen die Thuͤre von Außen festzuschließen; und

obschon diese Schnallen in die gehoͤrige Lage gebracht

werden koͤnnen, um die Thuͤre von Innen zu

oͤffnen, wenn man den Reiber bei seinem Knopfe E dreht, so schließt doch der Bolzen

r noch immer die Thuͤre

fest, die nicht anders, als mittelst des Schluͤssels

aufgemacht werden kann. Der Riegel rr ist hinter den vier vereinigten Schnallen

angebracht, und so vorgerichtet, daß er sich gegen die

Boden-Platte der Schale AA schieben kann, in welcher Bewegung er von einem

feststehenden Zapfen t geleitet

wird, der in einen in dem Riegel r

angebrachten Ausschnitt paßt. Ein Zahn h ist in dem Riegel r

befestigt, und steht aus der flachen Oberflaͤche

desselben hervor: er laͤuft durch gehoͤrig

angebrachte Oeffnungen in allen vier vereinigten Schnallen, wie

ggii in Figg.

8 und 9

zeigen, und paßt so in dieselben, daß er gegen jede Bewegung des

Riegels r so lang sichert, bis alle

vier Schnallen vorlaͤufig in die zum Aufmachen

noͤthige Lage gebracht wurden, wie dieß durch den

Schluͤssel G geschieht, der

vorlaͤufig alle Schnallen in Ordnung bringt, und dann die

Klaue S ergreift, um den Riegel

schließen zu lassen. Es ist uͤberfluͤssig, mehr

uͤber die Wirkung des Riegels rr und seines Zahnes h zu sagen, der in der Oeffnung ggii durch die verbundenen

Schnallen laͤuft, indem dieses Spiel unter dem Namen

„Barron's Tumler“ den Schlossern wohl

bekannt ist, und keinen Theil meiner gegenwaͤrtigen

Erfindung bildet. Denn wenn der Bolzen r, wie im Schlosse N. 2,

zugleich mit meinen vier Schnallen abcd angewendet wird, so beschraͤnkt sich meine

Erfindung nur darauf, daß ich diese verbundenen Schnallen als

Tumler wirken lasse, um den Bolzen oder Riegel

zuruͤkzuhalten, wodurch dann das Schloß N. 2. auch als Schloß zum Sperren

auf gewoͤhnliche Art dient, ohne daß den in meinem

Schlosse N. 1. angebrachten Theilen

etwas anderes, als der Riegel rr, beigefuͤgt worden waͤre.

Das Schloß N. 3, Figg.

12, 13,

14,

soll gleichfalls als Schloß zum Sperren neben dem

Schnallen-Schlosse dienen. Es enthaͤlt alle in N. 2. beschriebenen Theile, und

entspricht demselben vollkommen, nur daß der

Riegel rr nicht aus dem

Schlosse vorspringt, wenn man dasselbe mittelst des

Schluͤssels schließt, sondern wenn man den

Schluͤssel dreht, und den Riegel schießen laͤßt,

wirkt der Zahn h des Riegels auf die

kuͤrzeste Schnalle d der vier

hier angebrachten Schnallen, und zwar mittelst einer gegen die

Oeffnung gii in der Schnalle

sich hinneigenden Seite g, Fig. 12, wodurch die Schnalle, wie man in w sieht, (Fig.

12 und 13.)

gehoben wird. Dann faͤngt sich das Ende w dieser Schnalle innerhalb des

zweiten Fanges f am Schließhaken so,

daß die Thuͤre geschlossen wird. Wenn der

Schluͤssel zuruͤkgedreht und aus dem

Schluͤsselloche ausgezogen wird, so fallen alle drei

Schnallen ab und c durch ihre Federn, und fangen sich

hinter dem Fange e des

Schließhakens, so daß sie die Thuͤre schließen helfen,

und halten zugleich den Zahn h des

Bolzens nach Art der Tumler fest: denn der Bolzen kann nicht

bewegt werden, wenn nicht alle Schnallen vorher in die zum

Aufmachen nothwendige Lage gebracht wurden, auch kann die

kuͤrzeste Schnalle d nicht

aus ihrer Lage w kommen, außer wenn

man den Bolzen oder Riegel zuruͤkzieht.

Urkunde dessen etc.

Erklaͤrung der Figuren.

Fig. 1. Das Schloß mit den verbundenen Schnallen, so

wie es an der inneren Seite einer Thuͤre angebracht ist,

im Perspective.

Fig. 2. Der Schließhaken, eben so, mit seinen beiden

Faͤngen zur Aufnahme der Enden der verbundenen Schnallen,

Fig.

5.

N. 1. Fig.

3. Durchschnitt der verbundenen Schnalle, wenn die

Thuͤre zu ist.

Fig. 4. . . . Do. . . .

Do. . . . wenn die Thuͤre

offen ist.

Fig. 5. Die verbundenen Schnallen, aus ihrer Lage

ausgehoben.

Fig. 6. Durchschnitt der verbundenen Schnallen nach

der Kante mit abgenommenem Dekel der Schnalle.

Fig. 7. Do. . . . . . . .

. . . vom Ende her, zugleich mit dem Schließhaken nach der Kante

der Thuͤre.

N. 2. Fig.

8. Durchschnitt der verbundenen Schnallen und des Riegels,

wenn das Schloß aufgesperrt ist.

Fig. 9. . . . Do. . . . . . .

. . . . . . . . . . . Do., wenn das Schloß gesperrt

ist.

Fig. 10. Dekel um das Schluͤsselloch, mit

Waͤchtern an demselben.

Fig. 11. Schluͤssel zu dem

Schnallen-Schlosse N. 2.

N. 3. Fig.

12. Durchschnitt des zusammengesezten Schlosses, wo

die Thuͤre geschlossen und zugesperrt ist. Die oberen

Linien zeigen, wie eine der Schnallen d, durch eine besondere Bewegung des

Schluͤssels gehoben und in dieser Lage festgehalten

werden kann, so daß sie zugleich als Bolzen oder Riegel dient:

denn man kann sie bloß mittelst des Schluͤssels los

machen.

Fig. 13. Ansicht von Innen.

Fig. 14. Schluͤssel zum Schlosse N. 3.

Tafeln