| Titel: | Ueber den hydraulischen Widder und über einen neuen Bau desselben. Von Hrn. Boquillon. |

| Fundstelle: | Band 33, Jahrgang 1829, Nr. XCV., S. 417 |

| Download: | XML |

XCV.

Ueber den hydraulischen

Widder und uͤber einen neuen Bau desselben. Von Hrn.

Boquillon.

Aus dem Industriel.

Junius. 1829. S. 57.

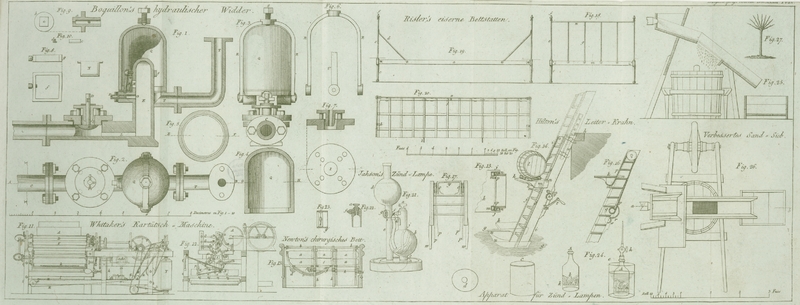

Mit Abbildung auf Tab. IX.

Ueber den Bau des hydraulischen

Widders.

Der hydraulische Widder (le belier

hydraulique), eine der sinnreichsten Erfindungen der

neueren Zeit, ist ein Andenken, das uns der beruͤhmte Montgolfier hinterließ, welchem wir

auch den Luftballon und eine Menge nuͤzlicher

Vorrichtungen in Kuͤnsten und Gewerben verdanken,

namentlich die Verbesserungen in der Fabrikation des

Velin-Papieres.

Der Bau des hydraulischen Widders beruht auf dem Grundsaze, daß

wenn ein in Bewegung befindlicher Koͤrper auf einen

Widerstand trifft, eine Kraft dadurch entsteht, die zugleich auf

den Widerstand und auf den bewegten Koͤrper wirktDer gehoͤrigen Wuͤrdigung dieser Kraft

verdankt Montgolfier die Idee

des hydraulischen Widders, die nicht, wie die meisten

Schriftsteller behaupten, die denselben beschrieben

haben, eine Anwendung der Traͤgheits-Kraft ist, einer

Kraft, die gar nicht existirt, und die man

gewoͤhnlich mit derjenigen Kraft verwechselt,

welche sich in den Koͤrpern in jenem Augenblike

entwikelt, wo irgend eine Ursache sie hindert in

demselben Zustande zu bleiben, in welchem sie vorher

waren. Die Traͤgheit

ist nichts anderes, als das Verharren der Koͤrper

in dem Zustande in welchem sie sich befinden,

waͤhrend die Kraft, von welcher die Rede ist, und

die Hr. Ampère die epimenische nennt (force

épiménique), sich nie zeigt und

niemals wirklich vorhanden ist, außer in dem Augenblike,

wo was immer fuͤr eine Ursache den Zustand des

Koͤrpers zu veraͤndern trachtet. A. d. O.

Damit ist nicht mehr gesagt, als was wir bisher

hieruͤber wußten: nichts.A. d. Ue.. Der Hauptzwek desselben ist, Wasser aus Baͤchen

und Fluͤssen etc. ohne Anwendung irgend einer anderen

Kraft, als derjenigen, die aus den Widerstaͤnden

hervorgeht, welche abwechselnd dem Laufe des Wassers

entgegengesezt werden, in die Hoͤhe zu heben; eine

Wirkung, die beim ersten Anblike in Widerspruch mit den Gesezen

der Hydrostatik zu seyn scheint, indem eine sehr niedrige

Wassersaͤule mit einer sehr hohen im Gleichgewichte seyn

kann.

Diese Thatsachen finden ihre weitere Entwikelung, und werden

deutlicher aus nachfolgender Beschreibung.

Fig. 1. stellt einen senkrechten Durchschnitt des

Widders nach der Linie AB in

Fig.

2. dar, welche denselben im Grundrisse zeigt. Fig. 3. ist der senkrechte Aufriß, nach der Linie AB

Dieselben Buchstaben bezeichnen dieselben

Gegenstaͤnde.A. d. O..

C ist eine Roͤhre aus

Gußeisen, welche frei mit einem Wasserbehaͤlter in

Verbindung steht, der sich in einem hoͤheren Niveau

befindet, um dadurch eine gewisse Geschwindigkeit fuͤr

den Ausfluß des Wassers aus dieser Roͤhre zu erhalten,

der man den Namen des Koͤrpers des

Widders (corps du

bélier) gibt. D ist

eine metallne Klappe, die sich von oben nach abwaͤrts in

der Roͤhre C oͤffnet,

und die Oeffnung I hermetisch

schließen kann, durch welche ein Theil der Fluͤssigkeit

entweichen muß. Die specifische Schwere dieser Klappe, die man

Sperr-Klappe (soupape d'arrêt) nennt, darf

nicht mehr als doppelt so groß, als die specifische Schwere des

Wassers seyn: wir werden unten die Weise angeben, sie zu

reguliren. K ist eine andere

vierekige und senkrechte Roͤhre, die bei L mit der Roͤhre C in Verbindung steht. Sie hat an

der Seite zwei Oeffnungen: eine derselben, M, ist mit einer Klappe N versehen, die man die Aufsteigungs-Klappe (soupape d'ascension) nennt; die

andere Oeffnung O steht mittelst der

Luft-Klappe P, von welcher

weiter unten die Rede seyn wird, mit der aͤußeren Luft in

Verbindung. Q ist eine metallne

Gloke, die man den Luftbehaͤlter (réservoir d'air) nennt, deren Rand in allen

Punkten mittelst lederner Scheiben in vollkommenster

Beruͤhrung mit jenen Stuͤken steht, auf welchen

sie ruht. Sie wird auf denselben mittelst des Zaumes R festgehalten, welcher durch die

Drukschraube S angezogen wird. T ist die Entladungs-Roͤhre, (tuyau de décharge), durch

welche das Wasser auf jene Hoͤhe gefuͤhrt wird,

auf welche man dasselbe heben will. Der ganze obere Theil des

Apparates, mit Einschluß der Roͤhre K, heißt der Kopf des Widders (tête

du bèlier.)

Wir wollen nun sehen, wozu diese Theile dienen. Das Wasser,

welches aus dem oberen Behaͤlter entweicht, fuͤllt

zuerst einen Theil der senkrechten Roͤhre, und

erhaͤlt, indem es durch die Oeffnung I der Roͤhre C entweicht, eine Geschwindigkeit,

welche, nach dem Geseze des Falles schwerer Koͤrper, von

dem Augenblike an, wo die Bewegung der Fluͤssigkeit

beginnt, immer zunimmt, bis sie ein Maximum erreicht, welches von der senkrechten

Hoͤhe zwischen der Oeffnung des Ausflusses I und der oberen Wasserhoͤhe

im Behaͤlter abhaͤngt. Allein, ehe dieses Maximum

erreicht wird, wirkt es auf die Klappe D und bringt diese, durch einen raschen Stoß, gegen

die Oeffnung I, durch welche die

Fluͤssigkeit nun nicht mehr entweichen kann. Nun

entwikelt sich jene epimenische

Kraft, von welcher wir oben gesprochen haben, welche, indem sie

nach allen Seiten hin wirkt, auf die Saͤule der

Fluͤssigkeit K druͤkt,

diese die Klappe N oͤffnen

laͤßt, und auf diese Weise eine gewisse Menge

Fluͤssigkeit in den Luftbehaͤlter Q fuͤhrt. Nun hoͤrt

aber diese Kraft bald nach und nach zu wirken auf, und es

kommt der Augenblik, wo die Schwere der Klappe N, mit ihr im Gleichgewichte steht,

und sie nicht mehr hinlaͤnglich gegen die Klappe D druͤkt, um dieselbe gegen

die Oeffnung I angedruͤkt zu

erhalten. In diesem Augenblike hat also in dem ganzen unteren

Apparate vollkommene Ruhe Statt, die Klappe N schließt sich, und die Klappe D oͤffnet sich: der Ausfluß

durch die Oeffnung I faͤngt

wieder an, und hoͤrt alsobald wieder auf, wenn die

zunehmende Geschwindigkeit des Wassers in der Roͤhre C neuerdings auf die Klappe D wirkt. Die oben beschriebene

Erscheinung kehrt wieder, es tritt eine neue Menge Wassers in

den Luftbehaͤlter, und aus diesem in die

Aufsteigungs-Roͤhre T.

Nachdem die epimenische Kraft sich erschoͤpft hat,

schließt sich die Klappe N, die

Klappe D oͤffnet sich, und

die vorige Reihe von Erscheinungen erneuert sich wieder und geht

so ununterbrochen fort.

Wir wollen nun sehen, was in dem Luftbehaͤlter Q geschieht. In dem Maße, als das

Wasser durch die Klappe N in

denselben eintritt, wird die in demselben befindliche Luft

zusammengedruͤkt; allein diese wirkt alsogleich in Folge

ihrer Elasticitaͤt auf die Fluͤssigkeit

zuruͤk, treibt leztere in die Roͤhre T, und noͤthigt sie, in

derselben emporzusteigen. Diese Ruͤkwirkung hat in der

Zwischenzeit Statt, welche zwischen dem Augenblike, wo die

Klappe D sich oͤffnet, und

dem Augenblike, wo sie sich schließt, verstreicht, so daß

beinahe keine Unterbrechung in dem Ausflusse des Wassers aus der

Roͤhre T Statt hat, indem

dieser abwechselnd durch die Elasticitaͤt der Luft in dem

Behaͤlter Q und durch den

Druk jeder neuen Menge Wassers, die in den Behaͤlter

eintritt, erzeugt wird. Allein da das Wasser, waͤhrend es

aus dem Behaͤlter Q austritt,

eine gewisse Menge Luft mit sich fuͤhrt, die sich in

demselben aufloͤst, oder mechanisch zwischen dasselbe

eintritt, so wuͤrde die Luft bald aus dem

Behaͤlter gaͤnzlich verschwinden, wenn man sie

nicht in demselben erneuerte. Dieß ist der Zwek der Luftklappe

P, wovon die Figuren

9 und 10.

die einzelnen Theile darstellen. Sie besteht aus einem hohlen

kupfernen Stoͤpsel a, den man

in b von der Endseite dargestellt

sieht, und der in die Oeffnung O des

Widders eingeschraubt wird, worin ein dreiseitiges metallnes

Prisma c spielt, das man in d im Durchschnitte sieht. Der Lauf

oder das Spiel dieses Prisma wird auf der einen Seite durch die

Form des aͤußeren Endes des Stoͤpsels

beschraͤnkt, auf der anderen durch einen

Stell-Knopf, der in der Hoͤhlung dieses

Stoͤpsels hervorragt. Diese Klappe wirkt auf folgende

Weise. In dem Augenblike, wo die epimenische Kraft zu wirken

aufhoͤrt, wirken alle Theile der Maschine, die sich in

Folge des auf dieselben geaͤußerten Drukes erweiterten,

auf die Saͤule der Fluͤssigkeit zuruͤk, und

machen, daß sie, zwar nur waͤhrend eines sehr kurzen

Augenblikes, jedoch hinlaͤnglich lang um einen

unvollkommenen und augenbliklichen leeren Raum in der

Roͤhre K zu bilden,

zuruͤktritt. Dadurch wird der Druk der Atmosphaͤre

auf die Klappe P in diesem

Augenblike vorherrschend; der Ueberschuß dieses Drukes

oͤffnet die Klappe, und es tritt eine geringe Menge Luft

in die Roͤhre K, aus welcher

sie in den Behaͤlter Q

getrieben wird, wo dann ein neuer Stoß der Klappe D Statt hat. Eine gewisse Menge

Luft, die auf diese Weise durch die Klappe P eindrang, sezt sich oben in der

Roͤhre K an, und bildet

daselbst, so wie in dem Behaͤlter Q, eine Luftschichte (matelas

d'air), deren Elasticitaͤt die Staͤrke

der Stoͤße bricht, welche der Widder an dieser Stelle

erleiden muͤßte, vorzuͤglich dann, wenn man Statt

der Klappe N eine aͤhnliche

Klappe, wie jene bei D,

anbraͤchte, deren heftige und haͤufige

Stoͤße bald alle Theile der Maschine aus dem

Gefuͤge bringen wuͤrden, wenn man denselben nicht

die hoͤchste Festigkeit ertheilt. Diese Stoͤße

sind es, die diesem Apparate den Namen Widder (bélier)

verschafften.

Wir wollen nun die Mittel angeben, wie das Spiel der Klappe D regulirt werden muß. Man gibt ihr

zuvoͤrderst ein geringeres Gewicht, als sie zulezt

erlangen muß. Man beschwert sie nach und nach auf ihrem Kopfe

mit Bleiplatten, bis sie gehoͤrig arbeitet. Nun muß die

Laͤnge ihres Laufes bestimmt werden, von welcher die mehr

oder minder schnelle Aufeinanderfolge der Stoͤße des

Widders abhaͤngt. Es laͤßt sich begreifen, daß, je

tiefer die Klappe eindringen kann, desto weniger haͤufig

die Stoͤße seyn werden; daß folglich desto mehr Wasser

bei der Oeffnung I zwischen zwei auf

einander folgenden Stoͤßen ausfließen wird; daß aber, da

der Ausfluß dann eine groͤßere Geschwindigkeit erreicht

hat, die epimenische Kraft verhaͤltnißmaͤßig

staͤrker wird, und eine groͤßere Menge

Fluͤssigkeit sich bei jedem Stoße in den

Luftbehaͤlter Q

eindraͤngt. Erfahrung muß hier die vortheilhafteste

Graͤnze in dieser Hinsicht bestimmen: laͤßt man

sie zu groß, zu weit, so wuͤrde das Spiel der Klappe die

Fluͤssigkeit ihr Maximum der Geschwindigkeit

fruͤher erreichen lassen, als diese Klappe gehoben werden

konnte, und folglich wuͤrde sie die Oeffnung I nicht schließen; laͤßt man

sie zu klein und zu eng, so wuͤrde diesem Ausflusse nicht

Zeit genug gegoͤnnt, um der epimenischen Kraft ihre

gehoͤrige Entwikelung zu gewaͤhren. Uebrigens

laͤßt sich die Laͤnge dieses Laufes leicht

mittelst kleiner Bolzen reguliren, welche man in die

Loͤcher stekt, die zu diesem Ende am Stiele der Klappe

angebracht sind, oder mittelst eines Schraubennietes, das man

auf diesen Stiel aufschraubt.

Wir wollen nun noch die Nebensachen an diesem Apparate

beschreiben, und dann mit einigen Betrachtungen uͤber die

vortheilhaftesten Groͤßen-Verhaͤltnisse und uͤber

die nuͤzliche Wirkung, die man von dieser Maschine

erwarten kann, schließen.

Fig. 4. zeigt den Durchschnitt der metallnen Gloke

oder des Luftbehaͤlters nach der Linie EF in Fig.

5.

Fig. 5. ist der horizontale Durchschnitt dieser Gloke

nach der Linie GH in Fig. 4.

Fig. 6. zeigt an RR

den Zaum, mittelst dessen diese Gloke befestigt wird, und in U einen Theil dieses Zaumes von der

Seite gesehen, um die Art und Weise darzustellen, wie er sich

auf zwei Bolzen drehen kann, die an dem Kopfe des Widders

angeschraubt sind. Auf diese Weise kann man die Gloke, im Falle

daß einige Verbesserungen in ihrem Inneren nothwendig

waͤren, leicht abheben.

Fig. 7. stellt den Leiter der Sperr-Klappe D im Durchschnitte und im Grundrisse

dar.

Fig. 8. zeigt endlich den Grundriß eines Zaumes in

f, der die Roͤhre K umgibt; in g ist dieser Zaum von der Seite dargestellt. An ihm

ist die Klappe N angebracht,

mittelst der Gewinde, deren Lage man in h sieht. (Wir vermissen h

in der Fig. Ue.)

Hier nun einige Betrachtungen uͤber die Groͤße

dieser verschiedenen Stuͤke und uͤber die

nuͤzliche Wirkung.

Aus Brunaci's Versuchen erhellt:

1) Wenn die Entladungs-Roͤhre eine bestimmte

Hoͤhe, z.B. drei Meter hat, und das Wasser kommt auf zwei

Stoͤße des Widders bis zur oberen Oeffnung desselben; so

braucht man acht Stoͤße, wenn das Wasser noch ein Mal so

hoch hinaufsteigen soll, und siebzehn, wenn es drei Mal so hoch

hinaufsteigen soll.

2) Die Menge Wassers, welche durch dieselbe Anzahl von

Stoͤßen zur Entladungs-Muͤndung gebracht

wird, ist, unter uͤbrigens gleichen Umstaͤnden

desto groͤßer, als diese Muͤndung weniger hoch

steht, so daß die nuͤzliche

Wirkung (l'effet utile) in

umgekehrtem Verhaͤltnisse zur Hoͤhe steht, auf

welche das Wasser gehoben wird.

3) Je laͤnger der Koͤrper des Widders ist, desto

groͤßer ist die Dauer eines jeden Stoßes. Wenn z.B. der

Widder in zwanzig Secunden zehn Mal stoͤßt, wo diese

Roͤhre zwoͤlf Meter lang ist, so wird er dieselbe

Zahl von Stoͤßen in 14 Secunden thun, wenn die

Roͤhre 8 Meter, und in 10 Secunden, wenn sie nur 4 Meter

lang ist. Es ist hier, wie bei der Sperr-Klappe; je

laͤnger der Zwischenraum zwischen jedem Stoße, desto mehr

wird jeder Stoß auf ein Mal Wasser geben. Auf diese Weise wird

also eine Verkuͤrzung der Roͤhre auf 4 Meter bei

jedem Stoße nur mehr den dritten Theil des Wassers liefern, das

bei einer Hoͤhe der Roͤhre von 12 Meter gehoben

wurde: Es muß also eine Laͤnge geben, die ein Maximum von Product

gewaͤhrt: diese Laͤnge hat aber Hr. Brunaci in seinen Versuchen nicht

bestimmt.

4) Die Groͤße des Hohlraumes des Luftbehaͤlters

kann auf die Groͤße der erzeugten Wirkung Einfluß haben,

und diese Wirkung wird dann groͤßer, wenn der Durchmesser

der Entladungs-Roͤhre kleiner ist, als jener des

Koͤrpers des Widders. Wenn die Durchmesser gleich sind,

hat der Luftbehaͤlter keinen Einfluß auf die Menge

Wassers, welche gehoben wird. Dieser Einfluß ist desto

groͤßer, je groͤßer der innere Hohlraum des

Behaͤlters ist. Es gibt aber auch hier eine

Graͤnze, uͤber welche hinaus diese groͤßere

Weite mehr schadet, als nuͤzt, denn es wird dadurch

zulezt die Zahl der Stoͤße in einer gegebenen Zeit

vermindert.

Andere Versuche des Hrn. Brunaci

hatten zum Zweke, die Unterschiede zu bestimmen, welche dann an

der erzeugten Wirkung Statt haben, wenn man zugleich die

Laͤnge der Aufsteigungs-Roͤhre und die

Laͤnge des Koͤrpers des Widders veraͤndert.

Er zeichnete die Zahl der Stoͤße, die Menge des gehobenen

Wassers, und die Menge des bei der Sperr-Klappe

verwendeten Wassers auf.

Folgende Tabelle zeigt das Resultat dieses Versuches

waͤhrend Einer Stunde.

Bei allen Versuchen war der angewendete Fall des Wassers 1,172

Meter; der Durchmesser des Koͤrpers des Widders war 0,1

Meter; jener der Aufsteigungs-Roͤhre, 0,0028

Meter; der Behaͤlter hatte 1,02 Meter Hoͤhe, und

0,29 Meter Durchmesser.

Laͤnge des

Koͤrpers des Widders.

Hoͤhe

derAufsteigungs- Roͤhre.

Zahl der

Stoͤße des Widders.

Menge des

gehobenen Wassers.

Menge des

verlornen Wassers.

Meter.

Meter.

Kubik-Meter.

Kubik-Meter.

11,614

13,430

1384

0,7461000

15,1697355

–

10,956

1636

1,0959627

15,1884344

–

7,860

1756

1,6172552

15,4981545

–

4,678

1894

2,5329846

14,9908627

7,936

13,430

2057

0,4824576

12,9902010

–

10,956

2117

0,7907379

13,5333762

–

7,860

2250

1,2243690

13,6944900

–

4,678

2571

2,1749888

13,6044900

4,218

13,430

3130

0,2911148

14,3724240

–

10,956

3428

0,5216948

23,0857189

–

7,860

3428

0,7767670

14,0857189

–

4,678

3600

1,4877324

14,2422696

Eytelwein's Versuche hatten zum Zweke

die Resultate zu bestimmen, welche aus dem Unterschiede zwischen

der Hoͤhe des Falles und der Hoͤhe der

Aufsteigungs-Roͤhre unter uͤbrigens

gleichen Umstaͤnden entstehen. Er fand, daß die

nuͤzliche Wirkung in dem Verhaͤltnisse kleiner

wird, als der Unterschied groß wird: folgende Tabelle gibt die

Uebersicht der von ihm erhaltenen Resultate. Die erste Columne

zeigt das Verhaͤltniß zwischen den beiden Hoͤhen,

den Fall als Einheit angenommen; die zweite das

Verhaͤltniß zwischen der Menge des an der

Sperr-Klappe verbrauchten Wassers, gleichfalls als

Einheit betrachtet, und der Menge des auf eine gewisse

Hoͤhe gehobenen Wassers.

1)

oder relative Gleichheit

zwischen

zwei Hoͤhen

0,920

2)

0,837

3)

0,774

4)

0,720

5)

0,673

6)

0,630

7)

0,591

8)

0,555

9)

0,520

10)

0,488

11)

0,457

12)

0,427

13)

0,399

14)

0,372

15)

0,345

16)

0,320

17)

0,295

18)

0,272

19)

0,248

20)

0,226

Die schnelle Verminderung der nuͤzlichen Wirkung unter

obigen Verhaͤltnissen fuͤhrte Hrn. Eytelwein auf den Schluß, daß, in

jenem Falle, wo es sich darum handelt, das Wasser mittelst eines

kleinen Falles auf eine bedeutende Hoͤhe zu heben, es

besser ist, mehrere kleine hydraulische Widder in verschiedenen

Hoͤhen anzubringen, wo jeder derselben das Wasser

aufnehmen koͤnnte, welches ihm von dem unteren

zugefuͤhrt wurde.

Aus anderen Erfahrungen desselben Gelehrten ergeben sich noch

folgende Bemerkungen:

1) Der Durchmesser der Sperr-Klappe muß wenigstens dem

Koͤrper des Widders gleich seyn. Die Maschine ist desto

besser, wenn der Durchmesser der ersteren noch groͤßer

ist.

2) Je kuͤrzer der Koͤrper des Widders, desto

laͤngeren Lauf muß man der Sperr-Klappe geben.

Diese darf nie schwerer seyn, als ihre Festigkeit es fordert;

sie muß jedoch specifisch schwerer seyn als Wasser.

3) Die vortheilhafteste Lage dieser Klappe ist unmittelbar neben

dem Luftbehaͤlter.

4) Die Aufsteigungs-Roͤhre muß so wenig

Kruͤmmungen machen, als moͤglich,

vorzuͤglich dort, wo sie in den Luftbehaͤlter

einmuͤndet, damit die Erschuͤtterung, die durch

den Stoß des Wassers an den Biegungen entsteht, und der Verlust

eines Theiles der Kraft vermieden wird. Die vortheilhafteste

Lage waͤre diese, wenn diese Roͤhre senkrecht

durch den Scheitel der Gloke niederstiege, wodurch aber der

Nachtheil entsteht, daß man sie nicht so leicht abnehmen kann,

wenn Ausbesserungen nothwendig sind.

5) Der bequemste Durchmesser fuͤr die

Aufsteigungs-Roͤhre ist die Haͤlfte des

Durchmessers des Koͤrpers des Widders.

6) Es ist eben so vortheilhaft, als oͤkonomisch, den

Koͤrper des Widders und der

Aufsteigungs-Roͤhre aus Gußeisen verfertigen zu

lassen, den Luftbehaͤlter aber aus Kupfer, und die

Klappen aus Messing. Sie muͤssen in Leder gefaßt seyn, um

die Oeffnung genau zu schließen.

7) Um den vortheilhaftesten Durchmesser fuͤr den

Koͤrper des Widders zu finden, gibt er folgende

praktische Regel. „Man ziehe aus

der Menge des angewendeten Wassers, in

Kubik-Zollen ausgedruͤkt, die

Quadrat-Wurzel aus, und theile den Quotienten

durch 25.“ Zur Bestimmung der

Laͤnge soll man „die

Laͤnge der Aufsteigungs-Roͤhre mehr

dem doppelten Werthe des Verhaͤltnisses des

Falles zur Hoͤhe der Aufsteigung

nehmen.“

Wenn man nun die nuͤzliche Wirkung des Widders mit jener

der Pumpen vergleicht, die durch Eimer-Raͤder

getrieben werden, so fand Eytelwein

daß, wenn das Wasser vier Mal so hoch gehoben werden soll, als

es faͤllt, der hydraulische Widder um den siebenten Theil

mehr Wasser hebt, als jene. Die Wirkung ist bei beiden gleich,

wenn das Wasser sechs Mal so hoch gehoben werden soll, als der

Fall betraͤgt. Ueber diese Graͤnze hinaus ist der

Widder weniger vortheilhaft.

Wenn man Statt der Eimer-Raͤder sich der

Raͤder des Hrn. Poncelet mit

gekruͤmmten SchaufelnPolyt. JournalBd. XIX. S.

417. bedienen wuͤrde, waͤre schon bei einer

vierfachen Hoͤhe des Falles gleiche Wirkung vorhanden.

Der Widder waͤre aber dann in jenem Falle vortheilhafter,

wo man das Wasser nur auf eine geringere Hoͤhe heben

duͤrfte, und im entgegengesezten Falle nachtheilig.

Wir glauben die Theorie der Wirkungen und des Baues des

hydraulischen Widders hinlaͤnglich entwikelt zu haben, um

unsere Leser in den Stand zu sezen, denselben uͤberall

anzuwenden, wo die Orts-Verhaͤltnisse es erlauben.

Wir glauben aber hier noch ein Verzeichniß von Werken

beifuͤgen zu muͤssen, aus welchen wir

schoͤpften, und zu welchen auch der Leser im Nothfalle

seine Zuflucht nehmen kann.

Die erste Abhandlung Montgolfier's

uͤber den hydraulischen Widder befindet sich im Journal des Mines, T. 13.

Erlaͤuternde Bemerkungen uͤber denselben im 15ten

u. 18ten Bande. In den Atti della Societa

italiana delle Scienze T. 10. ist eine Abhandlung von

den HHrn. Pino und Racagni. Man vergleiche ferner: Trattato

dell' ariete idraulico del Caval.

Brunaci;

Eytelwein uͤbersezt von Girard; Borgnis

traité des machines hydrauliques,

p. 64; Mécanique usuelle p. 229;

Christian, Mécanique industrielle t. 3. p. 394;

Dupin, Cours

de Géometrie et de Méchanique etc. T. 3. p.

258 etc. 292; Dictionn. technol. t. 3. p. 3. (ein sehr

guter Artikel von Hrn. Francoeur) und

Dictionn. de physique de

l'Encyclopédie méthodique t. 2. p. 93.

Auch das Polyt. Journ.

fuͤhrt einige hierher gehoͤrige Schriften

an.A. d. R..

Tafeln