| Titel: | Das Auslaugen des Holzes und seine Wirkung nebst einer genauen Beschreibung des Verfahrens, und der vollständigen Abbildung des Dampfkastens, so wie des Troknungsgewölbes. Von Andreas Streicher in Wien. |

| Autor: | Andreas Streicher |

| Fundstelle: | Band 36, Jahrgang 1830, Nr. XL., S. 199 |

| Download: | XML |

XL.

Das Auslaugen des Holzes und seine Wirkung nebst

einer genauen Beschreibung des Verfahrens, und der vollstaͤndigen Abbildung des

Dampfkastens, so wie des Troknungsgewoͤlbes. Von Andreas Streicher in Wien.

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Streicher, uͤber das Auslaugen des Holzes etc.

Die Erfahrungen, welche man uͤber die Veraͤnderlichkeit des Holzes,

uͤber das Anschwellen, Reißen, Schwinden und Werfen desselben machte,

leiteten von jeher auf viele Versuche, um diesen, bei dem Baue der Haͤuser,

der Fuhrwerke, Bruͤken, Schiffe und Hausgeraͤthe unentbehrlichen Stoff

so zuverlaͤssig und dauerhaft als moͤglich zu machen.

Man glaubte, das einfachste Mittel zur Verbesserung desselben darin zu finden, daß

man solches, bevor es verarbeitet wird, gehoͤrig austroknen laͤßt.

Allein, wie viele Zeit braucht ein Holz, bis man mit Gewißheit sagen kann, es sey

gehoͤrig troken, und was muß unter vollkommener Trokenheit verstanden werden!

–

Eigentlich kann man das Holz nur dann erst fuͤr troken halten, wenn es von

Saͤften und Feuchtigkeiten ganz entleert, und dadurch gegen den Einfluß der

Waͤrme, Kaͤlte und Feuchtigkeit beinahe ganz unempfaͤnglich

gemacht worden ist.

Um nun frisch gefaͤlltes oder uͤberhaupt feuchtes Holz troken zu

machen, sezt man es der freien Luft aus, und laͤßt es einige Jahre so liegen.

Oder man verwahrt es in verschlossenen Raͤumen, wo weder Sonne, noch Regen,

noch ein starker Luftstrom hin gelangen kann. Beide diese Arten des Troknens haben

jedoch ihre bedeutenden Nachtheile, indem in freier Luft, dem Regen, Winde und der

Sonne ausgesezt, das Holz sowohl an den Enden, als in der Mitte sehr starke Risse

bekommt. Dieß hat zwar bei Brettern nicht sehr viel zu bedeuten, indem diese

groͤßten Theils in kleine Stuͤke zerschnitten, wieder zusammen

geleimt, und meistens mit Blaͤttern edlerer Holzgattungen belegt werden;

allein bei diken Bohlen (Pfosten) von Nußbaum, Eichen, Ahorn, Birnbaum etc. etc.,

die fast nie auf obige Weise verarbeitet werden, ist dieß nicht der Fall. Diese

Bohlen (Pfosten) zerreißen schon im ersten Jahre so sehr in freier Luft, daß kaum

zwei Drittheile ganz bleiben, von denen im folgenden Jahre wieder die meisten in der

Mitte sich werfen, und an den Enden sich spalten.

Um dieses zu vermeiden, und einem großen Verluste zu entgehen, sezt man ein so

starkes und theures Holz nicht der freien Luft aus, sondern verwahrt es so, daß

diese davon abgehalten wird. Hierdurch entsteht aber nun ein anderer Nachtheil, der weniger aus

der Langsamkeit, mit welcher ein Holz auf solche Art troknet, als dadurch entsteht,

daß es sehr leicht erstikt, und daß sich die Raupen der das Holz zernagenden

Insekten (die sogenannten Wuͤrmer) in demselben so einnisten koͤnnen,

daß in der Folge die schon fertige Arbeit durch sie zerstoͤrt werden kann,

was besonders bei dem Holze der Kohleiche sehr oft der Fall ist.

Um sehr langen und diken Balken fuͤr den Gebrauch zu Bruͤken,

Haͤusern etc. etc. den Saft zu entziehen, und sie auch zum Biegen

geschmeidiger zu machen, wird noch oft das Mittel angewendet, dieselben eine Zeit

uͤber in fließendes Wasser zu legen. Wenn man aber glaubt, daß drei oder vier

Monate hinreichen, um Holz von nur sechs Zoll Dike vom Wasser vollkommen

durchdrungen zu machen, so befindet man sich in großem Irrthum. – Wer den

Versuch vornehmen will, wird finden, daß in dieser Zeit das Wasser kaum einige Zolle

eingedrungen, und das Innere des Holzes keineswegs durchnaͤßt, sondern eben

so, wie das außer dem Wasser gelassene, seyn wird.

Alle diese Mittel, um das Holz troken, oder biegsam zu machen, lassen noch sehr

vieles zu wuͤnschen uͤbrig. Wenn es noͤthig ist, einem Balken

von 8 bis 12 Zoll im Gevierte (Quadrat) eine gekruͤmmte Form zu geben, so muß

mit aͤußerster Vorsicht verfahren werden, weil es sehr leicht brechen kann,

und dann ein großer Werth verloren ist.

Durch viele Verluste dieser Art wurden die Hollaͤnder bewogen, bei dem Biegen

und Kruͤmmen der Schiffhoͤlzer eine Verfahrungsart zu versuchen,

welche das Holz unfehlbar mit Feuchtigkeit durchdringen, und dasselbe zugleich auch

so erhizen kann, daß nun auf ein Mal erreicht wurde, was vorher durch zwei Mittel,

naͤmlich durch Feuer und Wasser, bewerkstelligt werden mußte.

In der Encyclopaͤdie von Kruͤnitz, in dem

Artikel Holz, ist die Weise beschrieben, wie in Holland schon im Jahr 1740 die zu

biegenden Schiffshoͤlzer in einen Kasten gethan, durch Dampf erhizt, und

nachdem dieses geschehen, auch sogleich in die gehoͤrige Form gebogen wurden.

Man fand, daß keines dieser Hoͤlzer mehr zerbrach.Ueber die Anwendung des Dampfes beim Faßbinden in Holland, s. Polyt. Journ. Bd. XXXIII. S. 267.A. d. R.

In England wurde dieses Verfahren sogleich nachgeahmt und eben so bewaͤhrt

gefunden. Allein die Arbeiter fuͤrchteten, daß durch das Erweichen und

Erhizen des Holzes dasselbe seine Kraft verlieren muͤsse, und waren nicht

wenig verwundert, als sie, nachdem das Holz wieder troken geworden war, bei dessen

Umarbeitung wahrnahmen, daß es nun viel haͤrter und fester war, als im

natuͤrlichen Zustande. Ein wichtiger Vortheil, den Niemand erwartete, stellte

sich von selbst ein, naͤmlich der, daß dieses von allem Safte befreite Holz

nun von den Wuͤrmern, welche so vielen Schiffen den Untergang bereiteten,

nicht mehr angegriffen wurde. Man nannte diese Zurichtung des Holzes: Auslohen,

Auslaugen; vermuthlich darum, weil das Wasser, welches von dem Eichenholze abfließt,

die Dike einer starken Lauge, Lohe oder Bruͤhe hat, nur daß es noch

uͤberdieß sehr schwarzblau gefaͤrbt ist.Diese Eichenholzbruͤhe kann allerdings mit Vortheil zum Gerben

verwendet werden.A. d. R.

Hier und da wurde diese Zubereitung auch auf dem festen Lande von Einzelnen versucht,

wie denn in einer Zeitschrift vom Jahr 1753 oder 1754 eines Tischlers (Schreiners)

in Braunschweig erwaͤhnt wird, der eine solche Anstalt im Kleinen errichtete,

und von den verschiedenen Hoͤlzern, die er zu seiner Arbeit auf diese Art

zubereitete, alle wuͤnschenswerthen Vortheile ruͤhmte. Eben so machte

in den lezten zwanzig Jahren ein Wagnermeister in Tirol einen aͤhnlichen

Versuch, um die Felgen zu den Raͤdern aus einem einzigen Stuͤke zu

machen, und versicherte, daß diese eine solche Haͤrte und Zaͤhigkeit

durch das Auslaugen erhalten, daß, wenn auch der eiserne Reif des Rades verloren

ginge, mit voller Sicherheit auf dem jezt nakten Rade noch einige Meilen weit

gefahren werden kann.

Gleiche Vortheile werden auch in Ernst's

Muͤhlenbaukunst geruͤhmt, und dabei nicht nur der Dampfkasten

und Kessel beschrieben, sondern auch durch Abbildungen versinnlicht.

Aber wie sehr wird sich derjenige getauscht sehen, der sich nach der Anweisung in

diesem Buche, oder nach der in dem Werke von Kruͤnitz beschriebenen Methode verfaͤhrt! Wie viele Zeit,

wie vielen Geld- und Muͤhe-Aufwand wird er fruchtlos gemacht

haben, ohne zu seinem Zweke zu gelangen! denn beide Verfasser haben

zuverlaͤssig nicht nach Erfahrungen, sondern nach bloßen Muthmaßungen

gesprochen, und etwas angeruͤhmt, was sie bloß von Hoͤrensagen

kannten. Ein Kasten wie derjenige, der in diesen beiden Buͤchern angegeben

wird, ist nicht geeignet einen nur warmen Dunst so zu halten, daß er nicht

entweichen kann, viel weniger einen Dampf, der weit uͤber dem Siedepunkt

erhizt seyn muß, wenn er Holz, sey dessen Umfang auch noch so klein, vollkommen

durchdringen soll.

In dem Werke: Darstellung des Fabriks- und Gewerbswesens

im oͤsterreichischen Kaiserstaate, Wien 1819, welches Herr Stephan

Edler von Keeß herausgegeben hatte, findet sich im ersten

Bande, Seite 36, eine ziemlich ausfuͤhrliche Nachricht uͤber eine Anstalt zum

Auslaugen des Holzes, welche der Verfasser dieses Aufsazes schon im Jahre 1816 zur

Verbesserung der Pianoforte, die unter der Firma seiner Gattinn, Nannette Streicher, geb. Stein, nach seiner Angabe verfertiget werden, einrichtete, und die, nachdem

obige Firma in Nannette Streicher geb. Stein und Sohn

abgeaͤndert wurde, auch noch heute zu Tage fort besteht: Allein zu der Zeit,

als die Nachricht hieruͤber in das genannte Werk aufgenommen wurde, konnte

diese Anstalt nicht anders als mangelhaft seyn, indem sie nach den

oberflaͤchlichen und fehlerhaften Beschreibungen von Ernst und Kruͤnitz eingerichtet war.

Durch eine eben so kostspielige als zeitraubende Erfahrung belehrt, wurde im Jahre

1817 alles dahin Gehoͤrige ganz neu eingerichtet, ein eigener Bau in dem

Hause des Verfassers aufgefuͤhrt, und es wurden solche Vorkehrungen

getroffen, daß der vorgesezte Zwek erreicht werden mußte.

Damit der Leser die moͤglich klarste Einsicht von der ganzen Sache

erhaͤlt, soll ihm in Folgendem die Wirkung des heißen Dampfes auf das Holz

selbst, dann der Vortheil des ausgelaugten Holzes vor der natuͤrlich

belassenen bei der verschiedenen Anwendung gezeigt; und endlich die

Erklaͤrung der beiliegenden Zeichnung so treu als moͤglich gegeben

werden.

In den ersten drei bis sechs Stunden, in welchen der Dampf in den Kasten

einstroͤmt, fließt das Wasser, oder eigentlich der durch die Kaͤlte

des Holzes sich verdichtende Dampf, nur lauwarm aus der

Abzugsroͤhre, hat aber schon einen sehr starken Holzgeruch und Geschmak.

Erst nach beilaͤufig 12 bis 15 Stunden, wenn das Holz erwaͤrmt ist,

fließt das Wasser heiß ab, und ist jezt etwas truͤbe und schleimig, was aber

nach 20 bis 30 Stunden noch weit mehr der Fall ist.

Von der 30sten bis zur 60sten Stunde wird der Abfluß immer mehr schleimig und

truͤbe, und verbreitet, wenn Tannen-, Fichten- oder

Foͤhren-Holz ausgelaugt wird, einen sehr starken, bei heißer

Witterung, fast unertraͤglichen Geruch. Auch hinterlaͤßt er auf der

Zunge einen scharfen, bittersauren Geschmak, der sich lange nicht verliert.

Von der 60sten bis zur 80sten Stunde wird der Geruch immer scharfer, saͤuerer

und ist so durchdringend, daß er zum Husten reizt. Das abfließende Wasser wird immer

mehr hell, und erscheint zulezt krystallein, obgleich niemals farbenlos. So wie

eingetauchtes Lakmußpapier einmal starkroth davon gefaͤrbt wird, ist das

Auslaugen geendigt, indem man jezt versichert seyn kann, daß alle schleimigen Theile

aus dem Holze entfernt sind.

Die Farbe der ablaufenden Fluͤssigkeit ist eben so verschieden, als die

Holzgattungen, welche dem Dampfe ausgesezt werden.

Von Eichenholz ist sie schwarzblau; von Nußbaumholz rußfarbig; von Mahagony sehr

roth; von Kirschbaum mehr oder minder roͤthlich; von Lindenholz

roͤthlich gelb; von Fichten und Ahorn blaßgelb.Diese Auszuͤge von Nußbaum, Mahagony und Kirschbaumholze

koͤnnen mit Vortheil zum Faͤrben verwendet werden.A. d. R.

Um nun dieses ausgelaugte Holz zu troknen, kann man auf verschiedene Weise verfahren.

Man sezt es entweder wie das natuͤrliche Holz, der freien Luft aus; oder man

bringt es, nachdem es aus dem Dampfkasten genommen worden ist, sogleich in ein

geheiztes Gewoͤlbe.

Im ersten Falle sondert man es durch Unterlagen von einander ab, und, wenn keine

Vorrichtung zum Heizen vorhanden ist, sucht man es so viel als moͤglich vor

Regen zu schuͤzen. Sonne und Winde verursachen beinahe gar keine, oder doch

nur sehr kleine Risse. Um aber bei diken Pfosten auch leztere zu verhuͤten,

bestreicht man die beiden Enden (die sogenannten Hirnseiten) mit starkem

Tischlerleime, und bedekt solche mit Schreibpapier. Das Holz wirft sich nicht, und

wird, wenn die Witterung nicht gar zu anhaltend feucht ist, in einigen Monaten weit

mehr troken, als es, wenn man es nicht ausgelaugt haͤtte, in eben so vielen

Jahren nicht geschehen seyn wuͤrde.

Wenn aber das Holz sogleich in die Troknungskammer gebracht wird, so muß es auf die

hohe Kante gestellt, und durch duͤnne Staͤbchen von einander

abgesondert werden, damit die Waͤrme dasselbe von allen Seiten umgeben kann,

und auch hier ist es nuͤzlich, die Pfosten von hartem Holze mit Papier auf

der Hirnseite zu verleimen, damit keine Risse entstehen, oder die schon

fruͤher gewesenen nicht weiter werden.

Wiederholte Erfahrung hat den Verfasser belehrt, daß wenn man nicht alsogleich

trokenes Holz noͤthig hat, es besser ist, und auch vielen Brennstoff erspart,

wenn das ausgelaugte Holz, gleichviel in welcher Jahreszeit, einige Wochen oder

Monate uͤber in freier Luft liegen bleibt, indem es dann um so schneller in

verschlossenem Raume troknet. In den ersten drei Tagen darf die Waͤrme in der

Trokenkammer nicht uͤber 20 bis 30 Grad Reaumuͤr steigen, und kann

erst in den folgenden allmaͤhlig auf 50 bis 60 Grade gebracht werden.

Daß duͤnnes Holz leichter troken wird, als dikes, versteht sich von selbst; so

wie, daß in der Zeit, welche zum Troknen erfordert wird, ein großer Unterschied

entsteht, wenn das ausgelaugte Holz erst in der Luft etwas abgetroknet ist, oder

wenn es gleich von dem Dampfkasten, oder vom Regen durchnaͤßt, in die

Troknungskammer gebracht wird. Im ersten Falle wird es am schnellsten, und im dritten am langsamsten troken

werden.

Ob alle Feuchtigkeit aus dem Holze entwichen, und dasselbe vollkommen troken ist,

erkennt man:

1) an seiner groͤßeren Leichtigkeit;

2) an dem hellen, reinen Klange, den es bei dem Anstoßen eines

Fingerknoͤchels von sich gibt;

3) daran, daß sich die, nicht gar diken davon abgehobelten

Spaͤne in einer Hand, ohne Beihuͤlfe der anderen, leicht zerreiben

lassen, und endlich

4) daß die Saͤgespaͤne in die untergehaltene Hand

wie feiner Staub gelangen, und wenn man solche von der Hoͤhe herabfallen

laͤßt, nicht schnell, sondern langsam zu Boden sinken.

Die Farbe jeder Holzart wird durch Auslaugen um vieles dunkler. So wird Tannen- und Fichten-Holz braͤunlich gelb, als ob es schon viele Jahre an

der Luft gelegen haͤtte.

Birnbaum, wird roͤthlich braun, und ist dann von

Tuͤrkisch-Haselnußholz schwer zu unterscheiden.

Ahorn sticht ins Roͤthliche.

Mahagony wird tief roth;

Buchen, braun;

Eichen, rußbraun, und

Nußbaum, wird mehr oder minder schwarzbraun.

Kirschbaumholz, wird, nach der Gattung der Frucht, die

der Baum getragen hat, gelbroth oder dunkelroth.

Diese Veraͤnderung der Farbe zeigt sich aber nicht nur auf der

Oberflaͤche, sondern ist durch das ganze Stuͤk, die Dike desselben mag

seyn wie sie wolle, gleichmaͤßig verbreitet. Bei Pfosten von Nußbaum zeigt es

sich am deutlichsten, wie aus den großen Saftroͤhren der Faͤrbestoff

ausgeflossen, und sich allen Fasern mitgetheilt hat, indem nun auch der,

fruͤher ganz weiße, Splint eine schoͤne, braune Farbe erhaͤlt.

Dieser oft 3 bis 5 Zoll breite Splint muß bei den natuͤrlichen Pfosten,

welche nicht ausgelaugt wurden, weggehauen, oder bei der Verarbeitung gebeizt

werden, was dann Verlust an Holz, oder eine unhaltbare Faͤrbung

veranlaͤßt.

Da nun die Verrichtung des Auslaugens und Troknens des Holzes genau und treulich

beschrieben worden ist, so ist es nicht uͤberfluͤssig auch

anzufuͤhren, mit welchem großen Nuzen das auf diese Weise zubereitete Holz

bei den verschiedenen Arbeiten angewendet werden kann.

1) Tischler- oder Schreiner-Arbeit. Der

haͤufige Wechsel unserer Hausgeraͤthe ruͤhrt gewiß weniger von

der Mode, als davon her, daß sie sich so leicht werfen. Risse bekommen, oder aus dem Leime gehen, und

folglich wegen des so oft noͤthigen Ausbesserns dem Besizer endlich so

zuwider werden, daß er, durch Anschaffung anderer neuer, sich seines Verdrusses zu

entledigen sucht. So lang bei einem Stuhle, Tische, Schreibkasten etc. etc. sich

kein Fehler zeigt, wird man sich nicht so leicht entschließen, ihn mit einem neuen

zu vertauschen, sondern schon der Gewohnheit wegen beibehalten. In großen

Staͤdten ist jederman von der geringen Haltbarkeit der neuen

Hausgeraͤthe so sehr uͤberzeugt, daß, besonders bei ganzen

Einrichtungen, dem Schreinermeister allzeit die Verbindlichkeit auferlegt wird,

alles dasjenige, was im ersten Jahre von sich selbst schadhaft geworden ist,

unentgeldlich wieder herzustellen, und man hat vom Gluͤke zu sagen, wenn die

Ausbesserungen ungeuͤbten Augen verborgen werden koͤnnen.

Die Ursache dieser geringen Dauer ist diese, daß dem Holze zu wenig Zeit zum Troknen

gelassen wurde, und noch eine Menge Saͤfte in demselben vorhanden sind.

Leztere erhalten durch jede feuchte Witterung wieder eine Art von Leben, das sich

durch Ausdehnung, durch Zerreißen oder Werfen aͤußert. Der Saft des Holzes

hat auch etwas fettes, welches den Leim nicht gern annimmt; das Zellengewebe (die

Poren) des Holzes ist auch noch nicht so entleert, daß der Leim in die kleinsten

Oeffnungen eindringen, und das Holz auf das Engste verbinden koͤnnte; es wird

vielmehr dadurch leicht erweicht, und kraftlos.

Alle diese Uebelstaͤnde werden durch das Auslaugen und nachherige Troknen des

Holzes vermieden. Jedes Geraͤthe, von der gemeinsten bis zur

kuͤnstlichsten Art, welches seit 12 Jahren aus solchem Holze verfertigt

wurde, ist noch eben so ganz, eben so gerade und fest, und die kleinsten wie die

groͤßten Schiebfaͤcher schließen noch eben so genau, wie zu jener

Zeit, wo sie aus den Haͤnden des Arbeiters gekommen sind.Von dieser Thatsache haben wir uns vor zwei Jahren, bei dem Hrn. Verf. dieser

Abhandlung, in Wien selbst uͤberzeugt.A. d. R.

2) Bei dem Pianoforte, oder bei den Tascheninstrumenten

uͤberhaupt, ist es die groͤßte Nothwendigkeit, den Kasten (Corpus) so fest zu bauen, daß er durch den Zug der

Saiten, – welche bei den mit drei Saiten bezogenen Pianofortes 70 bis 80

Zentner Kraft zu ihrer Spannung erfordern – nicht im geringsten aus seiner

urspruͤnglichen Form gebracht werden kann, indem sonst die reine Stimmung nur

sehr kurze Zeit dauert, und die kleinste Veraͤnderung im Holze die

Veranlassung wird, daß die, auf den Tasten liegenden Anschlaghaͤmmer nicht mehr so genau auf

die Saiten treffen, als zum richtigen Spiele nothwendig ist. Wenn nun zu einem so

theueren Tonwerkzeuge frisches junges Holz genommen wird (worunter sich auch Holz

verstehen laͤßt, das einige Jahre alt ist), so ist dieses noch so biegsam,

daß es bei einem viel geringeren Zuge, als den es jezt auszuhalten hat, nachgibt.

Bei jedesmaligem Stimmen ruͤken die lange Wand und der Stimmstok, an welchen

beiden die Saiten angehaͤngt sind, naͤher zusammen; jeder dieser

Theile hebt sich hoͤher, als es die Lage des Resonnanzbodens erfordert; und

man kann von Gluͤk sagen, wenn nur der Ton schwaͤcher wird, und nicht

der Stimmstok oder die Anhaͤngleiste sich gar los loͤst.

Ferner ist es fuͤr das Aeußere einer so kostspieligen Sache hoͤchst

nothwendig, daß es dem Auge gefalle; daß der Dekel uͤberall gleich aufliege,

und nicht durch Streifen errathen lasse, aus wie viel Stuͤken das Blendholz

zusammengesezt ist.

Man sieht aber bei allen Pianofortes aus natuͤrlichem, nicht ausgelaugtem,

Holze die lange Seite (den Karnieß) durch mehrere sogenannte Guten verunstaltet, die

den Dekel niederzwaͤngen und vor dem Werfen schuͤzen muͤssen;

so wie man auch bei den meisten Instrumenten auf der Oberflaͤche das

Aufwerfen der Fugen des Blendholzes nicht nur sehen, sondern sogar fuͤhlen

kann. Soll dieser Uebelstand vermieden werden, so muß das schon verleimte weiche

Holz recht lang zum Troknen liegen bleiben, oder man muß recht muͤrbes

Eichenholz statt Fichten nehmen. Nur ist bei solchem Eichenholze zu

fuͤrchten, daß die Wuͤrmer darin nisten und alles zerstoͤren.

Beispiele dieser Art finden sich genug! –

Alle hier angezeigten Nachtheile kommen bei dem ausgelaugten Holze nicht vor; denn

weder der Kasten selbst, noch der Stimmstok, noch irgend ein anderer Theil

koͤnnen ihre Lage eben so wenig gleich Anfangs als mit der Zeit

aͤndern, und man braucht nicht mehrere Monate zu warten, bis ein solches

Instrument seine Stimmung gut haͤlt, sondern darf deren Dauer gleich

anfaͤnglich versichert seyn. Eben so wenig sind zur gleichen Auflage des

Dekels Haken noͤthig, und es ist keine Spur von der Zusammensezung zu sehen,

sondern das Ganze bietet dem Auge eine spiegelglatte Oberflaͤche dar.

Welchen Einfluß das Auslaugen des Holzes auf den Klang

oder Ton der Instrumente hat, kann aus Folgendem

entnommen werden:

3) Bei den Geigen, Bratschen, so wie bei allen

Streichinstrumenten, waͤhlt der Verfertiger das Holz mit der

groͤßten Sorgfalt nach zwei Ruͤksichten aus, naͤmlich: daß es

sehr troken, und dann, daß die Jahre (Rippen) so gleichfoͤrmig als

moͤglich, weder zu eng, noch zu weit, weder zu fein noch zu stark sind. Sind beide Erfordernisse auf

das Beste erfuͤllt; hat der Meister nach allen Regeln auf das

sorgfaͤltigste gearbeitet; hat er nach den Mustern von Stainer, Amadi, Straduari und anderen, Boden und Dekel hoͤher oder

niederer gewoͤlbt, staͤrker oder schwaͤcher gelassen: so ist es

dennoch sehr zweifelhaft, ob der Klang auch nur

beilaͤufig der angewendeten Muͤhe entsprechen, und ob die Geige nicht

mehrere Male aufgetrennt und durch Abschaben oder Aufleimen versucht werden muß, ob

den zu schwach oder heiser klingenden Toͤnen nachgeholfen werden kann.

Alle Schuld wird dabei dem Holze, als Mittel des Klanges aufgebuͤrdet, und es

ist wohl selten Jemand auf den Schluß gekommen, daß die ungleiche Vertheilung des

Harzes und Saftes, die wirkliche Ursache der unreinen, oft sehr widerlich lautenden.

Toͤne seyn muͤsse. Daß aber an einer Stelle sich mehr Saft oder Harz,

als an einer anderen, vorfindet, kann man an jedem Holze, am leichtesten aber an

Nuß-, Kirschen-, oder Zwetschgen- und Mahagonyholz wahrnehmen,

und ist auch schon oben bei dem Nußbaumholz angefuͤhrt worden.

Da nun durch den heißen Dampf das Holz von allem entleert wird, was in seinen

Saftroͤhren enthalten ist; da durch die große Hize das Harz zerschmilzt und

sich der kleinsten Faser mittheilt, so ist es nun, wenn es troken geworden, ein viel

haͤrterer, festerer, mehr federartiger (elastischer) Stoff, als im

natuͤrlichen Zustande, folglich auch weit mehr faͤhig,

Erschuͤtterungen aufzunehmen und fortzupflanzen.

Wenn der Geigenmacher die Vorsicht braucht, das Holz diker oder duͤnner zu

lassen, je nachdem der Ton staͤrker oder schwaͤcher werden soll, so

steht es ganz in seiner Gewalt, den Klang nach seinem Wunsche zu erhalten. In keinem

Falle aber darf dieses Holz eben so duͤnn gehalten werden, wie das

natuͤrliche, weil man auf das Schwinden oder Eingehen desselben nicht mehr

rechnen darf.

Auffallend ist es bei den kleinen, so wie bei den großen Streichinstrumenten von

diesem Holze, daß alle Toͤne der ganzen Stufenleiter vollkommen rein klingen;

was zu der Vermuthung berechtiget, daß die Klagen uͤber schlechte, falsche

Saiten gewiß weniger diesen, als dem Umstande zugeschrieben werden muͤssen,

daß die Schwingungen der Toͤne manche Stellen des natuͤrlichen Holzes

treffen, wo mehr Saft oder Harz sich vorfindet, als in anderen.Diese sehr richtige Bemerkung wird sich auch durch Chladni's Figuren nachweisen lassen.A. d. R.

Daß sich diese Ungleichheit bei gewoͤhnlichen Geigen durch die tausendfachen

Erschuͤtterungen, durch den steten Gebrauch waͤhrend vieler Jahre nach

und nach verliert, ist wohl zu glauben, indem der Vorzug sehr alter Geigen doch

nur darin bestehen kann, daß sie nicht nur auf das Zwekmaͤßigste

ausgearbeitet sind, sondern daß auch das beste, trokenste Holz dazu verwendet worden

ist, bei welchem nun durch die Laͤnge der Zeit Saft und Harz nicht nur

voͤllig vertroknet, sondern ersterer ganz verschwunden ist.

Erwaͤgt man den hohen Preis der alten Geigen, der sich oft auf 100 bis 150

Dukaten belaͤuft,Es wurden Violinen in England um 200 Pfd. (2409 fl.) verkauft.A. d. R. und weiß man jezt, daß man sich mit dem Aufwande von einigen Groschen ein

eben so klangfaͤhiges Holz verschaffen kann; so ist die Geduld der

Kuͤnstler und Liebhaber wahrhaft zu bewundern, wenn sie Jahre lang sich mit

einer rauh und heiser klingenden Geige plagen koͤnnen, und das

Vergnuͤgen nicht achten, ein, gleich Anfangs leicht zu spielendes, in allen

Toͤnen reines, und dem zartesten Bogenstriche gehorsames Instrument zu

besizen.

Bei den Guitarren, Floͤten, Fagotten, Orgeln etc. hat sich die groͤßere

Klangfaͤhigkeit dieses Holzes gleichfalls bewiesen.

Bis jezt ist die Nuͤzlichkeit des Auslaugens nur bei solchen Artikeln

beschrieben worden, die Gegenstaͤnde der Bequemlichkeit, des

Vergnuͤgens oder Ueberflusses sind. Fuͤr die Gesellschaft im

Allgemeinen kann es jedoch sehr gleichguͤltig seyn, ob die

Hausgeraͤthe, die Werkzeuge der Tonkunst, besser oder schlechter,

laͤnger oder kuͤrzer dauernd sind, indem kein Menschenwohl dadurch

gefaͤhrdet ist, und sich der Schaden immer wieder verbessern

laͤßt.

Betrachten wir aber die Anwendung eines Holzes das haͤrter, trokner, fester,

folglich auch zuverlaͤssiger, als das natuͤrliche, nicht durch

Auslaugen zubereitete, geblieben ist, bei dem Baue der verschiedenen Fuhrwerke,

denen der Reisende sein Leben, der Kaufmann seine Guͤter, der Krieger sein

Geschuͤz, seine Mund- und Pulvervorraͤthe anvertrauen muß; so

erhaͤlt dieses Zubereiten des Holzes erst hier seine hoͤchste

Wichtigkeit, und verdient hier um so mehr angewendet zu werden, als es von den

allerschlimmsten Folgen ist, wenn das zu Fuhrwerken verarbeitete Holz die

Abwechslungen der Witterung nicht ohne zu reißen oder zu schwinden aushalten, oder

den Lasten, die man es zu tragen fuͤr faͤhig hielt, nicht den

gehoͤrigen Widerstand leisten kann.

Da der Wagen Brauchbarkeit und Nuzen erst durch das Rad erhaͤlt; so wird es

nicht uͤberfluͤssig seyn, bei den Bestandtheilen derselben, der Nabe,

der Speiche, der Felge etwas zu verweilen.

Die Nabe wird meistens von Rusterholz genommen, und es sollte nur solches dazu

gewaͤhlt werden, das keine gerade laufende Faser (Fahre) hat, sondern recht

in einander verwachsen ist. Die Regel schreibt vor, daß das Holz zur Nabe, wenigstens 5 bis 6

Jahre auf dem Speicher, oder zu oberst in der Schupfe aufbewahrt liege, damit es der

Naͤsse entzogen, und von der durchstreichenden Luft recht troken gemacht

werde.

Allein in großen Staͤdten wird man wohl lang vergeblich um ein Holz

fuͤr Naben suchen, das so lange Zeit gelegen haͤtte, indem ein

bedeutender Vorrath nicht nur viele Geldauslagen erfordert, sondern auch ein Theil

des Holzes durch Zerreißen ganz unbrauchbar wird.

Wenn jedoch der Stuͤzpunkt des Rades, die Nabe, nicht vollkommen troken ist,

so schwindet sie in ihrem Umfange; die eisernen Ringe, welche um sie gelegt sind,

werden loker und loͤsen sich ab; die Loͤcher, in denen die Speichen

steken, erweitern sich und geben nicht mehr die noͤthige Haltung; durch die

Sonnenhize, durch scharfe Winde zerspringt die Nabe, die Schmiere laͤuft

heraus, und es wird dann eben sowohl ihrem inneren Theile als der Achse selbst die,

zur leichten Reibung unentbehrliche Nahrung entzogen.Daher hat man in neueren Zeiten so oft eiserne Naben angewendet.A. d. R.

Bei den Speichen, wenn sie nicht vollkommen troken sind,

schwinden die Zapfen, mit denen sie in der Nabe und in der Felge steken, und

verursachen, daß das Rad an seiner Festigkeit verliert. Auch biegen sich diejenigen

Speichen, die noch einige Feuchtigkeit haben, sehr leicht, und es kommt nicht selten

vor, daß eine gesunde Speiche einer schadhaften beigebunden ist.

Die Felge, uͤber welche der Radreif gelegt ist,

wird gewoͤhnlich von der Buche genommen, und sollte eben so troken als hart

seyn, damit sie nicht nur den tausendfachen Stoͤßen kraͤftig

widerstehen kann, und durch ihr Zusammenschwinden nicht so haͤufig das

Lokerwerden des Radreifes veranlaͤßt.

Waͤre aber eine Felge auch von der besten Beschaffenheit, so ist sie dennoch

schon deßwegen nicht verlaͤssig genug, weil ihre Jahre nicht in gleicher

Laͤnge fortlaufen, sondern dadurch, daß sie aus einem geraden Stuͤke

ausgehauen wird, oben im Bogen und an beiden Enden sehr kurz sind. Es ist daher

gewiß besser, die Felge nicht aus vier Stuͤken, wie gewoͤhnlich,

sondern nur aus Einem einzigen zu machen, weil dann alle Fasern oder Jahre eine

gleiche Laͤnge bekommen, und dadurch zum Widerstande tauglicher werden, indem

der Druk nun auf die ganze Felge wirken muß. Auch duͤrfte sie dann in der

hohen Kante, Statt 3 Zoll, nur 2 dik seyn, und dennoch bessere Dienste leisten, als

jezt, wo sie aus mehreren Theilen besteht.

Seit einigen Jahren werden viele Raͤder verfertigt, bei denen die Felge aus

Einem Stuͤke, und von der Zerreiche genommen ist, deren Holz aus zarten, sehr langen

Fasern besteht. Man bereitet eine solche Felge dadurch zur Kruͤmmung, daß man

sie in einer kupfernen Roͤhre in Wasser siedet. Allerdings muß dieses

Verfahren das Holz geschmeidiger machen und demselben auch einen Theil seines Saftes

entziehen. Allein das Auslaugen durch Dampf wuͤrde gewiß wohlfeiler und

sicherer seyn, und noch bessere Dienste leisten. Wasser ist ein zwar

fluͤssiger, aber doch uͤber 1600 Mal dichterer Stoff als der Dampf.

Wasser kann nur auf die Oberflaͤche des Holzes wirken, und nur

aͤußerst langsam in dasselbe eindringen; folglich kann es auch den

vorhandenen Saft nicht aufloͤsen, wie der Dampf. Dieser dringt seiner Hize

und seiner aͤußerst leichten Beschaffenheit wegen mit gleicher Kraft in die

festen Theile des Holzes, wie in das Zellengewebe desselben, und loͤst alles,

was nur fluͤssig gemacht werden kann, so vollkommen auf, daß nur noch der

eigentliche feste Stoff zuruͤk bleibt. Nur auf diese Art ist es

erklaͤrbar, warum 400 bis 500 Pfund schwere Bloͤke, die zwei Schuh im

Gevierte haben, in einigen Tagen durch den Dampf, dieselbe dunklere Farbe, denselben

saueren Geruch, dieselbe Weichheit eben so gut in der Mitte als auf der

Oberflaͤche erhalten. Wollte man dasselbe durch Sieden in Wasser

bewerkstelligen, so wuͤrde es hier so viele Wochen als dort Tage erfordern,

und der Verlust an Geld und Zeit wuͤrde sehr bedeutend seyn.

Wie nuͤzlich das Auslangen des Holzes bei Wagnerarbeiten ist, daruͤber

sollen aus mehreren Beispielen nur zwei hier angefuͤhrt werden.

Im Jahre 1809 wurde ein Wagen verfertigt, bei welchem nicht nur die Raͤder,

sondern alle Theile des Gestelles von ausgelaugtem zubereitetem Holze waren. Zwei

Jahre lang wurde dieser Wagen auf Reisen durch Spanien und Frankreich gebraucht,

ohne daß nur das Mindeste schadhaft geworden waͤre. Nach Verfluß dieser Zeit

wurde er nach Wien zuruͤk gebracht, und erst jezt fand man fuͤr

noͤthig, die Radreife wieder frisch anziehen zu lassen.

In demselben Jahre wurde auch ein Jagdwagen nach Ungarn von aͤhnlichem Holze

verfertigt, uͤber welchen der Meister im folgenden Sommer die Nachricht

erhielt, daß weder die uͤbelste Witterung noch die schlechtesten Waldwege

demselben einigen Schaden gebracht haͤtten. Der Besizer desselben Wagens

versicherte im Jahre 1828 den Verfasser, daß er nach neunjaͤhrigem starken

Gebrauche noch im besten Zustande sey.

Einen weiteren Beweis von der Festigkeit dieses Holzes liefert auch die Arbeit des

Schmides, der die Nabenringe und Radreife auf das

Genaueste nach dem Zirkel ausarbeiten muß, indem er hier nicht mehr auf das

geringste Nachgeben oder Zusammendruͤken mehr zaͤhlen darf. Bei

gewoͤhnlichem Holze braucht er nicht so genau zu verfahren. Er darf Radreife

und Nabenringe viel enger schmieden, und kann dennoch versichert seyn, daß bei dem

Anpassen und Antreiben derselben das Holz wenig Widerstand leisten und sich zusammen

pressen lassen wird.

Um genau zu wissen, wie viel das frische Holz durch das Auslaugen, und dann, nachdem

es eilf Monate lang in dem Magazine der Einwirkung der Luft ausgesezt gewesen ist,

an Gewicht verliert, folgt hier eine Uebersichtstafel von

Geschuͤzhoͤlzern, welche zum Auslaugen eingeliefert wurden.

Unter

a ist Buchenholz zu

Jaͤgerstuzen,

–

b desgleichen,

–

c

Boͤller-Schlaipfen-Plaͤnde von Ruͤstern,

d.h. Ulmenholz,

–

d desgleichen,

–

e desgleichen,

–

f Dippel von

Ruͤstern, und

–

g Hebel von dtto zu

verstehen.

Am 18. Julius wurden die Hoͤlzer in das Geschuͤzholz-Magazin

gebracht, und wogen vor dem Versuche:

a

b

c

d

e

f

g

Pfd.

Lth.

Pfd.

Lth.

Pfd.

Lth.

Pfd.

Lth.

Pfd.

Lth.

Pfd.

Lth.

Pfd.

Lth.

6

20

7

15

443

16

502

–

527

–

14

6

30

16.

Nach 76stuͤndigem Auslaugen war Gewichtsabgang:

a

b

c

d

e

f

g

Pfd.

Lth.

Pfd.

Lth.

Pfd.

Lth.

Pfd.

Lth.

Pfd.

Lth.

Pfd.

Lth.

Pfd.

Lth.

1

–

1

22

27

16

43

–

41

16

3

22

5

23.

–

–

–

–

42

8

70

–

77

–

2

8

4

25.

und die unteren Zahlen zeigen den neuen Verlust an Gewicht,

nachdem die Hoͤlzer 11 Monate der Luft ausgesezt waren. Es verlor also im

Ganzen:

a

b

c

d

e

f

g

Pfd.

Lth

Pfd.

Lth.

Pfd.

Lth.

Pfd.

Lth.

Pfd.

Lth.

Pfd.

Lth.

Pfd.

Lth.

1

–

1

22

69

24

113

–

118

16

5

30

10

16.

Welches von 100 Pfunden betraͤgt:

a

b

c

d

e

f

g

Pfd.

Lth.

Pfd.

Lth.

Pfd.

Lth.

Pfd.

Lth.

Pfd.

Lth.

Pfd.

Lth.

Pfd.

Lth.

15 1/10

–

22 1/2

–

15 2/3

–

22 1/2

–

22 1/2

–

41 5/8

–

34 1/3

–.

Um die Kraft oder Tragbarkeit des natuͤrlich belassenen Holzes im Vergleiche

gegen das ausgelaugte zu pruͤfen, wurde, von Eichen-, Ahorn-,

Buchen-, Birnbaum-, Linden- und Fichtenholz, immer ein

Stuͤk in vier Theile zerschnitten; zwei Stuͤke wurden ausgelaugt, die

zwei anderen wurden natuͤrlich gelassen, und beide Arten in der Heizkammer

getroknet.

Jedes Stuͤkchen hatte die Laͤnge von 12 Zoll, und einen schwachen Zoll

im Gevierte. Die Auflage auf dem Waggestelle war an jedem Ende ein halber Zoll. Die

Breite des Hakens, an welchem die Gewichtsschale hing, betrug Einen Zoll, und wurde

genau in der Mitte

angebracht. Der Unterschied in der Tragbarkeit, des Biegens vor dem Bruche, und die

Beschaffenheit des Bruches selbst, war genau wie folgt:

brach bei:

bog sich vor dem Bruche:

der Bruch war:

Eichen, natuͤrlich

375 Pfd.

6'''

kurz, scharf.

Eichen, ausgelaugt

475 –

5 1/2'''

splitterig.

Ahorn, natuͤrlich

570 –

5'''

kurz.

Ahorn, ausgelaugt

670 –

5 1/2'''

in Schiefern.

Buchen, natuͤrlich

625 –

7'''

schieferig.

Buchen, ausgelaugt

755 –

6 1/2''

lange, duͤnne Splitter.

Birnbaum, natuͤrlich

350 –

4'''

kurz.

Birnbaum, ausgelaugt

450 –

3 1/2'''

dtto.

Linden, natuͤrlich

345 –

9'''

dtto.

Linden, ausgelaugt

400 –

3'''

dtto.

Fichten, natuͤrlich

375 –

4'''

dtto.

Fichten, ausgelaugt

475 –

5'''

in Splitter.

Diese Probe der Tragbarkeit und Biegsamkeit des natuͤrlichen und zubereiteten

Holzes widerlegt drei Einwuͤrfe, welche von denen, die keine Erfahrung in der

Sache haben, und nur nach Scheingruͤnden urtheilen, meistens vorgebracht

werden.

Der erste und allgemeinste Einwurf ist: das Auslaugen, indem es das Holz von Allem

entfernt, nimmt demselben auch alle Kraft, und es wird nicht mehr so viel aushalten

koͤnnen, als im gewoͤhnlichen Wege. Die Kraft eines Holzes kann jedoch

nur darnach bemessen werden, in wie fern es faͤhig ist, eine Last zu tragen,

oder uͤberhaupt Widerstand zu leisten. Wir sehen aber aus obiger Probe, daß

jedes Stuͤk ausgelaugtes Holz bei der geringen Dike eines nicht

voͤlligen Zolles, schon um 100 bis 150 Pfd. mehr traͤgt, als das

natuͤrlich belassene Stuͤk.

Der zweite Einwurf: es werde sich nicht eben so biegen, wie das natuͤrliche,

folglich koͤnne es auch nicht so zuverlaͤssig, wie dieses, seyn, ist

durch die Aufzeichnung, um wie viel Linien es sich, ehe der Bruch erfolgte, gebogen

habe, hinlaͤnglich widerlegt.

Der dritte Einwurf: das zubereitete Holz muͤsse nur ganz kurz, wie

abgeschnitten, brechen, ist eben so unrichtig wie die zwei vorhergehenden, indem es

bei keiner Gattung kuͤrzer, als das natuͤrliche, brach, sondern sich

im Gegentheile in viele, und bei dem Buchenholze in unzaͤhlige Splitter

theilte.

Um auszumitteln, um wie viel das natuͤrliche und ausgelaugte Holz durch

Feuchtigkeit und Wasser an Gewicht und Ausdehnung zunimmt, wurde folgender Versuch

gemacht:

Von natuͤrlichem und ausgelaugtem Eichen-, Ahorn-, und

Fichtenholze, wuͤrden Stuͤke in eine Form auf das Genaueste eingepaßt,

und sorgfaͤltig

gewogen. Dann wurden solche 23 Stunden lang in den Keller gelegt. Zu gleicher Zeit

verfuhr man mit aͤhnlichen Hoͤlzern auf dieselbe Art, und legte sie 23

Stunden ins Wasser. Der Erfolg war derselbe, wie er sich schon mehrmals erwiesen

hat, naͤmlich:

wog troken:

wog feucht:

wurde schwerer:

wurde groͤßer:

Eichen,

natuͤrlich,

20 6/32 Loth

20 18/32 Loth

12/32

1/8'''

–

gelaugt,

20 24/32 –

21 2/32 –

10/32

1/12'''

Ahorn,

natuͤrlich,

26 12/32 –

26 24/32 –

12/32

1/3'''

–

gelaugt,

26 6/32 –

26 10/32 –

4/32

1/3'''

Fichten,

natuͤrlich,

13 12/32 –

13 26/32 –

14/32

1 1/2'''

–

gelaugt,

14 –

14 10/32 –

10/32

1/3'''

Das 23stuͤndige liegen im Wasser brachte folgende Veraͤnderungen

hervor:

wog troken:

wog naß:

wurde schwerer:

wurde groͤßer:

Eichen,

natuͤrlich,

21 Loth

26 24/32 Loth

5 24/32

3'''

–

gelaugt,

20 10/32 –

22 20/32 –

2 10/32

1/2'''

Ahorn,

natuͤrlich,

26 12/32 –

30 8/32 –

3 28/32

2'''

–

gelaugt,

26 12/32 –

29 8/32 –

2 28/32

1'''

Fichten,

natuͤrlich,

13 14/32 –

15 18/32 –

1 28/32

4'''

–

gelaugt,

13 24/32 –

14 30/32 –

1 6/32

1 1/2'''

Auch bei diesem Versuche zeigte das zubereitete Holz gegen das natuͤrliche den

bedeutenden Vortheil, daß es leichter bleibt; sich nicht so sehr ausdehnt, oder

aufschwillt, als dieses, wenn es der Feuchtigkeit oder dem Wasser ausgesezt wird;

und folglich bei Verarbeitung desselben nur in einem weit geringerem Grade eine

Veraͤnderung Statt finden kann.

Die angefuͤhrten Beispiele und Uebersichtstafeln (Tabellen) werden die

Vorzuͤge des ausgelaugten Holzes vor dem natuͤrlichen wohl

hinlaͤnglich beweisen, und es muß jedem aufmerksamen Leser von selbst

einleuchten, daß eine solche Zurichtung des Holzes die Auslage und den Zins

fuͤr die Summe erspart, die zum Ankaufe von Holz auf mehrere Jahre

noͤthig ist; daß man den noͤthigen Bedarf nur alle sechs Monate

anzuschaffen braucht, und keinen Verlust an zerrissenen oder unbrauchbar gewordenen

Brettern und Pfosten befuͤrchten darf.

Das Gefuͤhl fuͤr Ehre und Rechtlichkeit bei einem

Geschaͤftsmanne wird aber dieses fuͤr den groͤßten Gewinn bei

der Sache anschlagen, daß jede Arbeit, die er liefert, dauerhaft,

zuverlaͤssig und unveraͤnderlich ist. Je groͤßer der Maßstab

ist, nach welchem eine solche Anstalt errichtet wird, desto geringer werden auch die

Kosten der Aufsicht, Unterhaltung und Heizung seyn. Die Auslagen fuͤr leztere

muͤßten sich auf dem Lande, in einer holzreichen Gegend um mehr als die

Haͤlfte vermindern, indem zu dem Troknungsgewoͤlbe, das am meisten

Brennstoff verzehrt, aller Abfall des Waldes verwendet werden koͤnnte.

Den allergroͤßten Nuzen aber muͤßte ein Geschaͤft ziehen, dem

auch die Ausbesserungen seiner Arbeit zur Last fallen, indem diese, wie oben

angefuͤhrt wurde, auch bei Fuhrwerken nur nach langer Zeit noͤthig

sind.

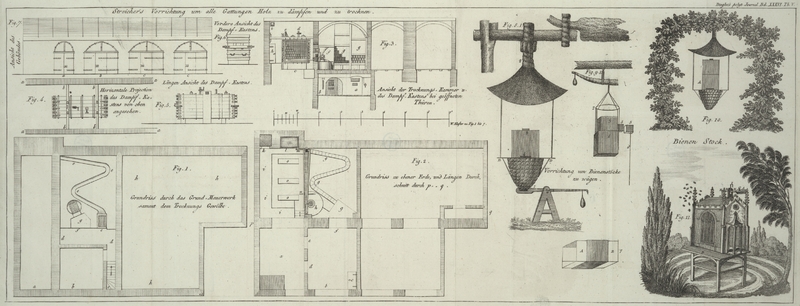

Erklaͤrung der Zeichnung.

Fig. 1. Tab.

V. Grundriß des Grundmauerwerkes.

a Ueber a ist der Eingang zu

dem Dampfkasten.

b Der Keller zum Brennstoffe.

c Die Stiege in den Keller.

dd Der Gang von der Stiege bis zum Feuerherde

fuͤr das Troknungsgewoͤlbe und den Dampfkessel.

eee, Der Feuerherd selbst und der Feuergang fuͤr das

Troknungsgewoͤlbe.

f One Vertiefung in der Mauer, um zu

g dem Herde unter dem Dampfkessel zu gelangen.

hhh Behaͤltnisse zum Aufbewahren des

trokenen Holzes.

Fig. 2. Grundriß zu ebener Erde, und Laͤngendurchschnitt

durchp = q.

a Ist das Vorhaus des Dampfkastens, der durch zwei große

Thuͤren abgesondert werden kann.

b Ist das Vorhaus des Troknungsgewoͤlbes.

c Die Kellerthuͤre.

d Links ein Fenster. e Eine

Thuͤre.

f Der Eingang in das Troknungsgewoͤlbe.

g Der Anfang der eisernen Platten des Feuerganges, mit

Mauerwerk bedekt, welches 4 Zoll hoch uͤber den ersten Platten steht, um

darauf treten zu koͤnnen, wenn geheizt ist.

gg Die eisernen Platten, welche den Feuergang

bedeken, deren zwanzig sind, jede an 100 Pfund schwer. Das Ende des Feuerganges ist

in dem Gewoͤlbe mit einer eisernen Thuͤre, und innerhalb derselben mit

einer Klappe verschlossen, welche leztere sich durch einen Zug, der unten bei der

Heizung Fig.

1. e selbst angebracht ist, mehr oder minder

oͤffnen, oder ganz schließen laͤßt.

h Ist der Dampfkessel, dessen Roͤhre durch die

Mauer und dann bei n, in den Dampfkasten geht.

iii Ist der freie Raum um den Kasten.

k Die Thuͤre in den Rauchfang.

l Ein Behaͤlter von Kupfer, der 6 Eimer faßt, um

den Dampfkessel mit Wasser zu versehen.

m Ist die Leitungsroͤhre, die aus diesem

Behaͤlter an der Mauer und durch dieselbe streicht, um einen kleineren

Behaͤlter, der uͤber dem Dampfkessel steht, mit Wasser zu speisen.

n Ist die mit einem Sperrwechsel versehne Roͤhre,

welche aus dem Dampfkessel durch die Mauer in den Kasten reicht.

ooo Sind Unterlagen von Mauerwerk, auf denen der

Dampflasten ruht.

Fig. 3. Vordere Ansicht des offenen Dampfkastens und des gleichfalls

offenen Troknungsgewoͤlbes.

a und b sind die Heizungen

des Feuerganges und des Dampfkessels. Erstere rechts, die andere links.

c Ist der offene Kasten, in welchem ein Theil des zum

Auslaugen bestimmten Holzes so gezeichnet ist, wie es auf der schmalen Kante liegt.

Dieses Holz wird so nahe als moͤglich an einander gelegt, und braucht nicht

durch Zwischenhoͤlzer abgesondert zu werden, indem der heiße Dampf auch den

kleinsten Theil von der Oberflaͤche desselben unfehlbar trifft. Man sucht den

Kasten gaͤnzlich voll zu machen, damit kein Raum unbenuͤzt bleibt. Die

Schrauben zur Befestigung der Thuͤre sind hier an der Stirnseite des Kastens

angezeigt. Auf diesem Theile ist rings herum ein Geflecht (Zopf) von Hanf oder Werk

befestigt, welches durch das Anschrauben der Thuͤre so gepreßt wird, daß

nicht das Mindeste von dem Dampfe entweichen kann.

Der Kasten selbst ist 12 Schuh 6 Zoll lang; 6 Schuh hoch, 5 Schuh breit, und aus

Pfosten von Foͤhrenholz, jeder 3 Zoll dik, die in Niet und Feder liegen,

zusammengesezt. Die Federn sollen aber nicht nach der Laͤnge des Holzes,

sondern aufrecht genommen werden, damit die Hirnseite oben und unten ansteht, indem

sie auf diese Art viel dauerhafter sind.

Damit der Kasten recht fest zusammen gehalten werde, ist er an fuͤnf Orten mit

starken Baͤndern von Eisen eingefaßt, welche so eingerichtet sind, daß man

durch die daran befindlichen Schrauben denselben nach der Hoͤhe oder Breite

mehr zusammenziehen oder lokerer lassen kann.

d Ist die Sperrklappe (Ventil) um, wenn es

noͤthig waͤre, den Dampf auszulassen.

e Ist ein Waͤrmemesser, dessen Kugel in das

Innere des Kastens reicht, und außerhalb desselben die Hize des Dampfes anzeigt.

f Ist der Dampfkessel, durch eine Mauer von dem Kasten

abgesondert. Ueber demselben ist ein kleiner Behaͤlter angebracht, in welchen

das Wasser des großen Behaͤlters, Fig. 2. 1, einfließt, und, da das

Feuer des Dampfkessels unter jenem wegstreicht, und in die Rauchroͤhre tritt,

das Wasser dieses kleinen Behaͤlters so erwaͤrmt, daß es heiß in den

Kessel gelangt.

Der Kessel ist mit 12 Zoll dikem Mauerwerks umgeben, und der Feuergang, welcher sich

Ein und ein halbes Mal um den Kessel windet, ist 9 Zoll hoch und 6 Zoll breit, damit

er leicht gereinigt werden, und dem Feuer einen lebhaften Zug gewaͤhren

kann.

gg Deuten die Gestelle an, auf welche in der

Troknungskammer das Holz, gleichfalls auf die schmale Kante, gelegt wird. Bretter,

so wie duͤnnes Holz uͤberhaupt, sondert man durch schwache

Staͤbchen von einander ab. Diese muͤssen aber oben mit einer Schnur an

einander gebunden werden, damit keines auf eine eiserne Platte fallen und Brand

veranlassen kann. So wie im gewoͤhnlichen Wege, muß man auch bei der

kuͤnstlichen Troknung darauf sehen, daß jedes Holz abgesondert von dem

anderen zu liegen kommt, weil auf diese Art das Entweichen der Feuchtigkeit am

meisten befoͤrdert wird. Auch gewinnt man sehr viel an Zeit und Brennstoff,

wenn das Gewoͤlbe so voll als moͤglich angefuͤllt, ist, indem

dann ein Theil den anderen erwaͤrmt. Um die feuchten Duͤnste des zu

troknenden Holzes schnell und leicht abzufuͤhren, ist links oben in der Eke

des Gewoͤlbes ein Luftgang, 18 Zoll im Gevierte haltend, angebracht, der sich

in den Rauchfang bei i endet, vorne mit einer Klappe

verschlossen ist, und außen bei f,

Fig. 2.,

geoͤffnet und zugemacht werden kann, ohne daß es noͤthig waͤre,

in das geheizte Gewoͤlbe zu treten.

An den Eingangsthuͤren dieses Gewoͤlbes sind unten zwei Oeffnungen,

durch die, wenn ihre Schieber geoͤffnet sind, und auch die Klappe des

Luftganges aufgezogen ist, die aͤußere, kaͤltere Luft stark

einstroͤmt, und die feuchten Duͤnste sehr schnell abfuͤhrt,

ohne daß die Waͤrme dabei, mehr als einen halben Grad abnimmt.

h Ist die untere Thuͤre des Rauchfanges.

i Eine Oeffnung im Rauchfange mit einem eisernen

Thuͤrchen verschlossen, das aufgemacht wird, wenn die Thuͤren des

Kastens losgeschraubt werden, damit der Dampf in diese Oeffnung eintreten, und durch

den Rauchfang abziehen kann.

Fig. 4. Ansicht des Kastens von oben.

aaaa Stellen die zwei Mauern vor, zwischen denen

der Kasten steht.

bbbb Sind zwei, 6 Zoll dike Baͤume oder

Riegel, welche uͤber dem Kasten liegen. Aus der Deke desselben gehen zwei

starke Schrauben von Kupfer durch jeden dieser Baͤume, um die gerade Lage der

Deke immer gleich zu erhalten.

Fig. 5. Die Laͤngenansicht des Dampfkastens.

Fig. 6. Ist die vordere Ansicht desselben.

Man sieht unten die zwei eisernen Handhaben, mit welchen die, mehrere Zentner schwere

Thuͤre weggehoben wird.

In der Mitte jeder Thuͤre, ist ein 8 Zoll diker Riegel von Buchenholz, der an den

Seitenwaͤnden des Kastens eingehaͤngt, und in der Mitte mit Keilen

gegen die Thuͤre gespannt wird, damit derselbe durch die Gewalt des Dampfes

nicht auswaͤrts gebogen werde.

Nachtrag.

Als vorstehender Aufsaz schon geschrieben war, kam dem Verfasser desselben der

Bericht des Hrn. Tredgold uͤber Joh. Steph. Langton's neue Art Holz zu troknen (siehe Dingler's Polyt. Journal zweites Augustheft 1828), in die

Haͤnde, und er war nicht wenig erfreut, als eine ausfuͤhrliche

Beschreibung des ganzen Verfahrens, begleitet mit einer Zeichnung und Berechnung der

wahrscheinlichen Ersparnisse, im ersten Januarhefte 1829, dieser nuͤzlichen

Zeitschrift erschien.

Demjenigen, der Vergnuͤgen an sehr kostspieligen und zusammengesezten

Vorrichtungen findet, wird diese neue, kuͤnstliche Einrichtung, das Holz

schnell zu troknen, sehr beachtenswerth erscheinen. Wer aber den Bericht des Hrn.

Tredgold, so wie die Aeußerungen des Hrn. Langton recht aufmerksam liest, der muß nothwendig den

Schluß ziehen, daß diese mit einem Aufwande von 7000 L. SS. oder 84,000 fl.

Reichswaͤhrung errichtete Anstalt, die noch uͤberdieß so verwikelt

ist, daß zu ihrer Wartung ein wirklicher Kuͤnstler erfordert wird, eigentlich

weiter nichts leistet, als was mit einem gewoͤhnlichen Bakofen oder einer

Troknungskammer erreicht werden kann, mit dem einzigen Unterschiede jedoch, daß Hr.

Langton die ausduͤnstende Feuchtigkeit in

einer Abkuͤhlungsroͤhre sammelt, wo sie sich verdichtet, und als

Wasser abfließt, waͤhrend solche in dem Bakofen durch das Rauchloch, oder in

dem Gewoͤlbe durch den Luftgang entweicht.Der geehrte Hr. Verfasser wird dieß beinahe an allen englischen Vorrichtungen

finden. Um einen Korkstoͤpsel aus einer Flasche zu ziehen, wendet der

Englaͤnder nicht selten die ganze hoͤhere und niedere Mechanik

an. Vergl. die Anmerk. 68. S. 103.A. d. R

Da es aber unbezweifelt ist, daß bloßes Troknen –

sey es nun auf die gewoͤhnliche oder auf eine kuͤnstliche Art

geschehen, das Holz weder vor Veraͤnderlichkeit noch vor Verderben

schuͤzt, so ist damit nur der kleinste Theil desjenigen gewonnen, was durch

das Auslaugen und durch das hierauf folgende vollkommmene Troknen erreicht werden kann.

Hr. Langton selbst fuͤhrt Seite 31., den Ausspruch

eines englischen Schriftstellers an, welcher mit Recht behauptet, daß, wenn nicht

aller Saft aus den innersten Roͤhren ausgezogen wird, das Holz nicht vor

Trokenmoder geschuͤzt ist.

Nun enthaͤlt aber das Holz, nach dem Ausspruche der Scheidekunst, außer dem

vegetabilischen Faserstoffe, noch Pflanzenschleim, Extractivstoff, verschiedene

Salze, Gerbestoff, Harz, aͤtherisches Oehl, Faͤrbestoff etc., welche durch Troknen nicht

aus dem Holze gezogen und die – (mit Ausnahme des Harzes) – nur durch

heißen Dampf erweicht, und zum Ausfließen gebracht werden koͤnnen. Eben so

lehrt die taͤgliche Erfahrung, daß natuͤrlich belassenes Holz durch

starke Waͤrme nicht nur zerreißt, sondern sich auch dergestalt wirft, daß man

es unzerschnitten gar nicht brauchen kann.

Ob nun das Holz, welches Hr. Langton bloß troknet, und in

welchem alle Saͤfte geblieben sind, zum Schiffsbaue taugt, und den

Trokenmoder (dry rot) verhindert, muß dahingestellt

bleiben.

Dieser Trokenmoder (dry rot), welcher schon so

ungeheueren Schaden an Schiffen verursachte, und von dem so vieles in

oͤffentlichen Blaͤttern und Zeitschriften erwaͤhnt wird,

laͤßt sich leicht aus dem Umstande erklaͤren, daß, wenn Schiffe, deren

Holz nicht vollkommen von Allem entleert und troken ist, mit Kupfer

uͤberzogen werden, dieser Ueberzug weder dem Regen, noch dem Winde, noch der

ruhigen Luft einigen Zugang zu dem Holze gestattet, und seiner Undurchdringlichkeit

wegen jede Moͤglichkeit abschneidet, daß demselben einige Lebenskraft

zugefuͤhrt werde.

Etwas ganz Aehnliches koͤnnen wir sehr oft bei unsern Gebaͤuden

wahrnehmen, wenn zu den Dippelbaͤumen (Bohlen, Diehlen), welche die Deken

unserer Wohnungen bilden, solches Holz genommen wird, das nicht lang genug der Luft

ausgesezt geblieben ist, folglich auch nicht gehoͤrig troken ist. Zuweilen

sind diese Baͤume schon in den ersten Jahren so sehr vermodert, daß man sie

ausheben und durch neue ersezen muß. Sogar Dachstuͤhle, durch welche die Luft

nicht streichen kann, werden von dem Trokenmoder (dry

rot) befallen, und allzeit dort am fruͤhesten, wo das

Gebaͤlke in das Gesimse reicht, und der Luft ganz verschlossen ist.Dieß ist vorzuͤglich in England haͤufig der Fall, wie die

vielen Vorschlaͤge dagegen in unserem Journale erweisen.A. d. R.

Uebrigens laͤßt sich leicht schließen, daß, wenn in einem Holze noch

Saͤfte vorhanden sind, und diese nicht mehr ausduͤnsten

koͤnnen, nothwendig eine faulige Gaͤhrung eintreten, und dann die

Zerstoͤrung des Zellgewebes, so wie der Holzfasern erfolgen muß.

Es waͤre sehr wuͤnschenswerth, zu wissen, warum das Auslaugen des

Holzes, welches beinahe schon ein volles Jahrhundert bekannt ist, bei dem Baue der

Schiffe, von deren Staͤrke und Festigkeit das Leben so vieler Tausende, der

Werth von Millionen an Guͤtern und Waaren abhaͤngt, entweder keine

Anwendung mehr findet, oder wenn dieß dennoch geschieht, warum es auf eine solche

Art ausgefuͤhrt wird, daß Hr. Langton durch Errichtung seiner Anstalt den

Schiffswerften so außerordentlichen Gewinn versprechen kann.Diesen Wunsch kann die Redaction dem vortrefflichen Hrn. Verfasser mit

wenigen Worten erfuͤllen. Es geschah darum, weil 1) das

allerheiligste Nichtsthun (il sacrosanto far

niente), die goͤttliche Faulheit so ziemlich alle Staaten

und alle Haushaltungen und Individuen regiert; 2) weil die

Zwillingsschwester des allerheiligsten Nichtsthuns, die grobe Unwissenheit,

an deren Foͤrderung und allgemeinen Verbreitung man seit Constantin

dem Großen mir dem gluͤklichsten Erfolge Tag und Nacht und mit

Haͤnden und Fuͤßen durch unzaͤhlige Kasten von fréres ignorantins arbeiten ließ,

dasjenige trefflich zu vollenden weiß, was ihr jene an ihrem Meisterwerke

noch zu thun uͤbrig ließ; 3) weil die allmaͤchtige

Bureaukratie nie zugeben kann und wird, daß sie an ihren Sporteln etwas

verliert. Je mehr Holz gebraucht und verdorben wird: desto mehr gewinnt das

Forstbureaukratie-Personal; je mehr und je schneller Schiffe zu

Grunde gehen, desto mehr gewinnt das Marinebureaukratie-Personal etc.

etc. Wenn der Hr. Verfasser in irgend einem Staate, der Marine hat, dem

Seeminister zeigen koͤnnte, wie man Holz mit Nichts, mit gar Nichts, eisenfest

machen kann, so wuͤrde er ihn vielleicht dafuͤr auf die

Galeere schmieden lassen, oder die Werften Inspectoren wuͤrden ihn,

wenn er Gnade bei dem Minister faͤnde, in's Wasser werfen. Man muß

das Burceukraten-Voͤlklein kennen gelernt haben, um zu wissen,

daß es quidquid et facere et pati kann.A. d. R.

Imprimatur:

Vom k. k. C. Vuͤch. Gr. Amt. Wien am g. Maͤrz

1830.

Sartoni.

Tafeln