| Titel: | Ueber die gegenwärtig an den Eisenwerken in England gebräuchlichen Hämmer. Von Hrn. Ferry, dem Sohne. |

| Fundstelle: | Band 36, Jahrgang 1830, Nr. LXXXVI., S. 438 |

| Download: | XML |

LXXXVI.

Ueber die gegenwaͤrtig an den Eisenwerken

in England gebraͤuchlichen Haͤmmer. Von Hrn. Ferry, dem Sohne.

Aus den Annales de l'Industrie. T. V. N. 2. p.

145.

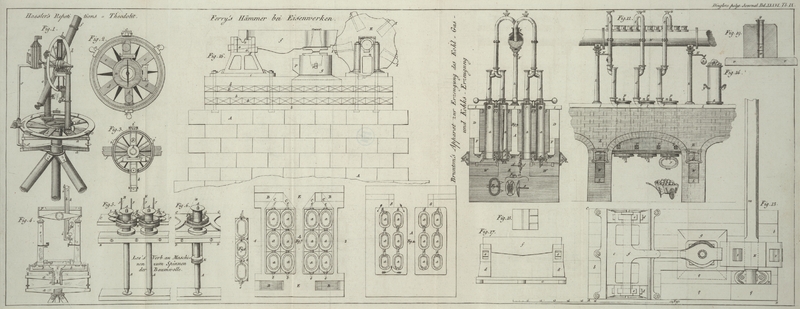

Mit Abbildungen auf Tab.

IX.

Ferry, uͤber die an den Eisenwerken in England

gebraͤuchlichen Haͤmmer.

Unter den Maschinen, deren man sich heute zu Tage in den englischen Eisenwerken

bedient, sind die Haͤmmer, so wie sie jezt vorgerichtet sind, nicht die

unbedeutendsten. Die Englaͤnder bedienen sich derselben zum Ausschlagen der

Kugeln, wie sie aus ihren Puddlingoͤfen kommen und zum Schmieden des Eisens,

das durch die Strekwerke soll. Ich will hier einige Notizen uͤber den Bau und

uͤber die Anwendung dieser Hammer liefern.

Bei Maschinen, welche schlagen sollen, kommt es vor Allem darauf an, daß man alle

Steife an den Stuͤken, aus welchen sie zusammengesezt sind, vermeidet; denn

sonst entstehen haͤufig Bruͤche. Die Englaͤnder scheinen in

dieser Hinsicht die zwekmaͤßigsten Vorkehrungen getroffen zu haben. Sie

fuͤhren unter dem Fußboden des Hammerwerkes, entweder auf einem Felsen oder

auf einem Roste, der auf eingerammten Pfaͤhlen ruht, ein hoͤchst

massives Gemaͤuer auf. Auf dieses legen sie, als auf die Grundlage,

fuͤnf Lagen von sechszoͤlligen Eichenpfosten kreuzweise uͤber

einander. Die oberste oder fuͤnfte Lage dieser Pfosten ist ebensoͤhlig

mit dem Boden der Werkstaͤtte, und auf ihr ist der Hammer aufgezogen. Eine

GußeisenplatteIm Originale ist hier ein Drukfehler, der die Art des Gußeisens

unverstaͤndlich macht: es heißt „fonte à ergotn.“

A. d. Ue. ist, mittelst sechs Bolzen, welche durch alle Pfostenlagen laufen, auf die

oberste Lage aufgebolzt. Auf die Platte werden, mittelst hoͤlzerner Keile,

die beiden Stuͤzen des Stieles des Hammers aufgekeilt. Dieser Stiel hat die

Form eines T, und seine Drehezapfen ruhen auf

Poͤlstern aus Gußeisen, welche sich in Furchen der Stuͤzen desselben

befinden. Andere hoͤlzerne Keile tragen diese Kissen, und koͤnnen mehr

oder minder tief eingetrieben werden, je nachdem man die Umdrehungsachse des Hammers

mehr oder minder heben oder senken muß. Der Kopf des Hammers, so wie der nach

demselben Modelle gebildete Amboß, ist, der eine in dem Stiele des Hammers, der

andere in dem Kragen mittelst hoͤlzerner Keile befestigt. Die Form derselben

ist so vorgerichtet, daß der Schmid, der au der Seite des Hammers arbeitet, ohne seine

Stelle zu verlassen, das Eisen gerben und Flaͤchen kann. Ein starker Ring aus

Gußeisen, auf welchem vier oder fuͤnf Daͤumlinge mittelst

hoͤlzerner Keile befestigt sind, sezt den Hammer endlich dadurch in Bewegung,

daß er ihn bei seinem Kopfe pakt, hebt, und fallen laͤßt. Solche Hammer nennt

man daher Hebehaͤmmer (marteaux à soulèvement oder frontaux). Der Ring ist am Ende einer Achse aus Gußeisen eingekeilt, an

deren anderem Ende sich ein Flugrad und eine Kurbel befindet, die die Bewegung des

Triebwerkes dem Ringe mittheilt. Eine Kraft von 12 bis 15 Pferden hoͤchstens

reicht hin, diesen Hammer in Umtrieb zu sezen, so daß er in Einer Minute, im Maximum

seiner Geschwindigkeit, 120 Mal faͤllt, und im Minimum nur 24 Mal.

Wenn die Triebkraft eine Dampfmaschine ist, muß diese so vorgerichtet seyn, daß der

Werkmeister, der sie zu leiten hat, nach Belieben und nach dem Rufe des Schmides die

Geschwindigkeit des Hammers vermehren oder vermindern kann: so wie dieß auf eine

aͤhnliche Weise mittelst des Schuzbrettes bei einem Wasserrade geschieht, das

man hebt oder senkt, je nachdem man mehr oder weniger Wasser auf das Rad will fallen

lassen. Wenn es sich bloß um das Ausschlagen der Kugeln aus den Puddlingoͤfen

(cingler les balles) handelt, kann diese Vorrichtung

wegbleiben, indem hier ein fuͤr alle Mal die Zahl der Schlage waͤhrend

einer gegebenen Zeit bestimmt ist, und folglich die Bewegung des Ringes

gleichfoͤrmig wird. Man wird jedoch begreifen, daß dieß nicht dort der Fall

seyn kann, wo man dem Eisen verschiedene Formen geben will. In diesem Falle ist man

oͤfters gezwungen, die Umdrehungsachse des Hammers zu heben oder zu senken,

um von der ganzen Hebung des Hammers, das zu schmiedende Eisen mag was immer

fuͤr eine Groͤße haben, Vortheil ziehen zu koͤnnen. Man bedient

sich in dieser Absicht, wie ich bereits bemerkte, hoͤlzerner Keile, die man

unter die Poͤlster eintreibt, wozu an beiden Seiten der Stuͤzen eigene

Loͤcher vorhanden sind. Diese Vorkehrung hat aber ihre Unbequemlichkeiten. Es

ist naͤmlich nicht immer bequem, bald von der einen, bald von der anderen

Seite auf die Keile so zu klopfen, daß der Polster genau parallel mit sich selbst in

die Hoͤhe steigt; und wenn endlich die Umdrehungsachse des Hammers

herabgelassen werden soll, so ist es sehr beschwerlich, die Keile an den

Poͤlstern auszuschlagen, auf welche die ganze Schwere des Hammers

druͤkt. Es scheint mir, daß diese beiden Arbeiten sich weit leichter

verrichten ließen, wenn man die Keile so zuschneiden wollte, wie man sie in Fig. 10. Taf.

IX. steht; dann duͤrfte man nur auf den Kopf des Keiles schlagen, wenn man

die Umdrehungsachse des Hammers heben wollte, und an dem gegenuͤberstehenden

Ende klopfen, wenn sie

gesenkt werden soll. In jedem Falle waͤre man sicher, daß die Kissen sich nur

parallel mit sich selbst bewegen koͤnnten.

Was die Gleichfoͤrmigkeit der Bewegung der Haͤmmer oder den Wechsel in

derselben betrifft, so muß man bemerken, daß, wenn eine einzige Dampfmaschine den

Hammer und die Strekwerke zugleich treibt, es nicht immer moͤglich ist weder

eine gleichfoͤrmige Bewegung noch den nothwendigen Grad von Geschwindigkeit

zu erhalten. Wenn beide Werke zugleich gingen, so muͤßten nothwendig beide

zugleich langsamer gestellt werden, und wenn eines derselben still staͤnde,

waͤhrend das andere fortfaͤhrt zu arbeiten, so entstaͤnde bei

lezterem nothwendig eine Beschleunigung, deren der Arbeiter nicht Herr werden

koͤnnte. Noch ein anderer Nachtheil, der daraus hervorgehen wuͤrde,

daß man eine Dampfmaschine zu dieser doppelten Arbeit bestimmte, waͤre der,

daß man dem Hammer die Bewegung mittelst eines Raͤderwerkes mittheilen

muͤßte, welches in diesem Falle sehr stark und folglich sehr schwer seyn

muͤßte, wodurch man also bloß mehr Aufwand und mehr Reibung als Resultat

erhalten wuͤrde.

Auf den englischen Eisenwerken wird das Eisen in einem Reverberirofen gesezt. Es

waͤre sehr zu wuͤnschen, daß diese treffliche Methode allgemein Statt

unserer gewoͤhnlichen Feuer mit dem Geblaͤse eingefuͤhrt

wuͤrde, die man in Frankreich beinahe uͤberall sieht. Man

gewaͤnne dadurch nicht bloß an Ersparung des Brennmateriales, sondern man

ersparte sich auch den Verlust an Metall in Folge der Oxydation desselben, und man

koͤnnte das Eisen in der ganzen nothwendigen Laͤnge desselben hizen,

was bei dem gewoͤhnlichen Verfahren unmoͤglich ist, wo das Eisen so

oft in das Feuer zuruͤk muß. Ueberdieß kann ein einziger Reverberirofen, an

welchem man mehrere Arbeitsloͤcher angebracht hat, dazu dienen, eine Menge

Eisenstangen auf ein Mal zu hizen, und folglich alle Haͤmmer und Arbeiter

eines Eisenwerkes zugleich beschaͤftigen. Dieser Ofen muß in

gehoͤriger Entfernung von den Haͤmmern angebracht seyn, und es muß ein

Krahn in der Naͤhe desselben vorgerichtet werden, der sich um seine Achse

dreht, damit man die schwereren Stuͤke leichter handhaben kann. Der

Zwischenraum zwischen den Haͤmmern und dem Ofen muß mit Gußeisen auf dem

Fußboden ausgelegt werden, damit der Boden nicht verbrannt und verdorben wird. Es

ist auch gut, wenn in der Schmiede eine Schere angebracht ist, die ihre Bewegung von

der Triebkraft erhaͤlt, und eine an ihrem Ende mit einem Hahne versehene

Roͤhre, damit der Arbeiter noͤthigen Falles Wasser auf seinen Amboß

laufen lassen kann.

Es ist gut, wenn man, fuͤr den Fall, daß an dem Hammer etwas braͤche,

wo dann das Werk lang still stehen muͤßte und die Kugeln in dem Ofen und die Eisenstangen

litten, einen Hammer im Vorrathe hat, der dem anderen gegenuͤber angebracht

werden kann. Man gibt dann dem Ringe eine doppelte Dike, damit man eine doppelte

Reihe von Daͤumlingen an demselben anbringen kann. Wenn die Triebkraft ein

Wasserrad waͤre, so muͤßte es so vorgerichtet seyn, daß man den Ring

bald auf die eine, bald auf die andere Seite drehen kann.

Erklaͤrung der Figuren.

Dieselben Buchstaben bezeichnen in allen Figuren dieselben Gegenstaͤnde.

Fig. 15.

Grundriß des Hammers.

Fig. 16.

Aufriß desselben nach AB.

Fig. 17.

Aufriß desselben nach AC.

Fig. 18.

zeigt den Kopf des Hammers, der ganz dem Amboße gleich ist.

A, Massives Mauerwerk, auf welchem die Pfostenlagen, bbbbb, ruhen.

C, Gußeisenplatte, welche auf diesen Pfosten mittelst 6

Bolzen befestigt ist.

DD, Stuͤzen der Hammer, auf der Platte c mittelst hoͤlzerner Keile aufgekeilt.

EE, Poͤlster aus Gußeisen, welche von den

Keilen, oo, getragen werden.

F, Stiel des Hammers, in welchem sich ein Auge befindet,

das die Form zweier mit ihren kleineren Vasen einander gegenuͤberstehender

abgestuzter Kegel besizt, um die Keile, welche den Kopf des Hammers befestigen, zu

hindern, daß sie nicht in Folge der Schlage aus ihrer Stelle weichen.

G, Kragen, in welchen der Amboß eingesezt wird. Auf den

Kragstein, p, welcher aus einem Stuͤke mit dem

Kragen ist, stellt man senkrecht eine eiserne Stange mit einem hoͤlzernen

Griffe in der Mitte ihrer Laͤnge so auf, daß der Hammer dadurch in eine Lage

kommt, in welcher er von den Daͤumlingen nicht beruͤhrt werden kann.

Das loch r dient zur Aufnahme eines Hebels aus Eisen,

mit welchem der Amboß noͤthigen Falles gehoben werden kann.

K, ist ein Ring mit 5 Daͤumlingen, IIIII, welcher auf einer Achse, m, aufgekeilt ist, die an einem Ende von der

Stuͤze, n, getragen wird. Da der Drehezapfen

dieser Achse einen starken Durchmesser hat, so macht man den stuͤzenden

Polster aus drei Stuͤken, um das Metall zu sparen, da er aus Messing ist,

waͤhrend alles andere aus Gußeisen ist.

QQ, Gußeisenplatten zur Schuͤzung der

Pfostenlagen.

Tafeln