| Titel: | Verbesserter Apparat zum Wezen und Schärfen der Bartmesser und Federmesser und anderer schneidender Werkzeuge; worauf Franz Westby, Messerschmid zu Leicester, sich am 26. Januar 1830 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 36, Jahrgang 1830, Nr. LXXXIX., S. 449 |

| Download: | XML |

LXXXIX.

Verbesserter Apparat zum Wezen und

Schaͤrfen der Bartmesser und Federmesser und anderer schneidender Werkzeuge;

worauf Franz Westby,

Messerschmid zu Leicester, sich am 26. Januar 1830 ein Patent ertheilen ließ.Der englische Messerschmid zahlte fuͤr sein Patent auf diesen Apparat 300

Pfd. Sterling (3600 fl.); so viel kostet naͤmlich ein Patent in allen

drei Koͤnigreichen: 105 fuͤr England; 75 fuͤr Schottland,

und 20 fuͤr Irland. Eine solche Summe wird indessen kaum hinreichen, um

eine vollstaͤndige Sammlung aller Werke, aller einzelner Abhandlungen und

Notizen, die uͤber das Scharfen und Abziehen der Bartmesser in England

und Frankreich gedrukt wurden, sich beizuschaffen. Indessen schert kein Mensch

auf Erden den Bart schlechter, als ein franzoͤsischer oder englischer

Barbier: die groͤßten Meister in der Kunst den Bart zu scheren waren

bisher die schwaͤbischen und, nach diesen, die bayerschen Barbiere. Die

Ursache hiervon scheint diese zu seyn, daß „usus facit artificem“ d.h., daß nur Uebung den Meister

macht. In England schert jeder gut erzogene Mensch sich

taͤglich selbst den Bart; in Frankreich zum Theile auch; es bleibt also fuͤr den Barbier in England nur

der Arme, der demselben fuͤr das Bartscheren einen Haͤring (nach

der neuesten Barbiertaxe) bezahlt, und dafuͤr auch natuͤrlich

nicht, wie man bei uns sagt, rasirt, sondern abgeschuppt wird. Nun ist es aber

auch Erfahrungssache, daß diejenigen, die sich selbst den Bart scheren, da sie

nie die Gewandtheit im Striche erhalten koͤnnen, die ein Barbier erlangt,

ihre Bartmesser weit schneller zu Grunde richten, als der Barbier, und da sie

dieselben selten eben so gut und gehoͤrig auf dem Streichriemen oder auf

dem Oehlsteine abziehen koͤnnen, wie der Barbier, so kam eine zahllose

Menge von Streich- und Wezapparaten und Compositionen auf die Welt, mit

welchen man, wenn man sie alle vollstaͤndig in einem technologischen

Cabinette sammeln und aufstellen wollte, einen ganzen Saal fuͤllen

koͤnnte. Alle diese Apparate sind fuͤr den Barbier von Profession

oder fuͤr einen geschikten Wundarzt, der seine schneidenden Instrumente

gehoͤrig brauchbar zu halten weiß, uͤberfluͤssig: ein guter

Riemen, ein guter tuͤrkischer Oehlstein und eine geuͤbte Hand ist

alles was nothwendig ist, um ein Bartmesser, ein Federmesser, ein schneidendes

chirurgisches Instrument uͤberhaupt so scharf zu machen und zu erhalten,

daß man ein feines weiches Haar damit in der Luft entzwei schneiden kann. Die

Chirurgen aͤlterer Zeit zogen sich ihre Instrumente selbst ad, und wußten

dieselben in brauchbaren Zustand zu sezen und zu erhalten: heute zu Tage finden

wir wenige Professoren der Chirurgie, die im Stande sind auch nur einer Lancette

zum Aderlassen, einem Bistouri, viel weniger einem Staarmesser oder einer

Staarnadel die gehoͤrige Schneide zu geben; so etwas finden diese

gelehrten Herren heute zu Tage unter ihrer Wuͤrde; sie uͤberlassen

das Schaͤrfen ihrer Werkzeuge dem Instrumentenmacher, und schreiben

dafuͤr Abhandlungen uͤber das Blaue am Himmel. Da nun der

Instrumentenmacher kein Chirurg ist, und der Chirurg, der, seinem Namen nach

(χειρ-8ργος)

ein geschikter Arbeiter mit der Hand seyn soll,

keinem seiner Werkzeuge die gehoͤrige feine Schneide zu geben versteht,

so werden die armen Patienten oft mehr geschunden als geschnitten, und die

Folgen hiervon sind begreiflich. Die beruͤhmteren Wundaͤrzte

aͤlterer Zeit schrieben weniger, aber sie arbeiteten mehr; sie waren Tage

lang damit beschaͤftigt, ihren Instrumenten die zu einer Operation

nothwendigen Eigenschaften zu geben, und man sah sie nie, wie heute zu Tage,

waͤhrend einer Operation ein Messer unwillig wegwerfen, weil es nicht

schneidet, und langweilig dafuͤr ein besser schneidendes aus dem Etui

hervorsuchen. Da nun heute zu Tage die Chirurgie an vielen Orten eine solche

Stufe von Vollkommenheit erreicht hat, daß die Professoren derselben selbst

nicht mehr ihre Instrumente in brauchbaren Stand zu sezen und zu erhallen

wissen, und dieser Theil der chirurgischen Kunst in die Haͤnde der

Scherenschleifer uͤbergegangen ist, so darf es uns nicht wundern, wenn

wir diese Classe von Menschen jezt als die Herren und Meister der Doctoren und

Professoren mit Apparaten auftreten sehen, die in den guten alten Zeiten

uͤberfluͤssig gewesen sind.A. d. Ue.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions. April

1830. S. 211.

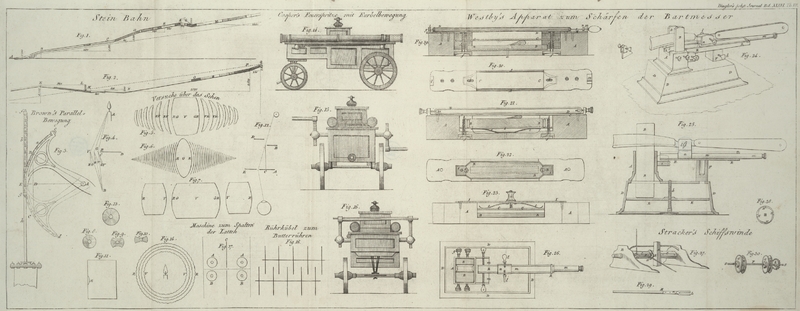

Mit Abbildungen auf Tab.

VII.

Westby, verbesserter Apparat, zum Schaͤrfen der Bartmesser

etc.

Mein verbesserter Apparat soll zum Wezen oder Scharfen der Bart- und

Federmesser und anderer schneidender Werkzeuge Statt der flachen Flaͤche

dienen, auf welcher sie auf den sogenannten Oehlsteinen abgezogen werden. Durch meinen

Apparat wird die Klinge dieser Instrumente nach der unten zu beschreibenden Weise so

hingeleitet, daß die Schneide sich der Flaͤche des Steines unter einem

solchen Winket oder in einer solchen Neigung darbietet, wie es die Schaͤrfung

derselben erfordert, und dieser Apparat sichert jeden, der sich desselben bedient,

daß, wenn die Klinge auf der Oberflaͤche des Steines vorwaͤrts und

ruͤkwaͤrts geschoben wird, sie nie von diesem Winkel abweicht.

Fig. 19 und

20. zeigt

Eine Form, nach welcher mein verbesserter Apparat vorgerichtet seyn kann; Fig. 19. ist

ein Durchmesser, Fig. 20. ein Grundriß desselben. (Bei dem Patente selbst sind die Figuren

alle in natuͤrlicher Groͤße gezeichnet; hier sind sie im

verjuͤngten Maßstabe.) A in Fig. 19 und 20. ist ein

laͤngliches Stuͤk Holz, auf welchem der Oehlstein und die Theile,

welche das schneidende Instrument, das abgezogen werden soll, leiten, aufgezogen

sind. Das Holz ist in der Mitte des Stuͤkes A,

wie man im Durchschnitte in Fig. 19. sieht, auf zwei

Drittel der Tiefe desselben der Laͤnge nach weggeschnitten oder ausgetieft;

uͤberdieß ist noch eine kleine Hoͤhlung oder Kammer an jedem Ende

dieser Vertiefung des Stuͤkes, A, ausgeschnitten,

wie man in Fig.

19., und durch die punktirten Linien im Grundrisse, Fig. 20., deutlich sieht.

Die auf diese Weise ausgeschnittene Vertiefung in dem Holzstuͤke A nimmt den Oehlstein, B,

auf, Fig.

19., der auf der Sohle derselben mit Kitt fest aufgesezt ist. C ist eine bewegliche Metallplatte uͤber, dem

Oehlsteine, an welche der Ruͤken des Messers oder des schneidenden Werkzeuges

angebracht wird, um die Klinge zu leiten, und den Winkel zu bestimmen, unter welchem

die Schneide auf die Oberflaͤche des Oehlsteines gehalten werden muß, wenn

sie bei dem Wezen oder Abziehen auf demselben gerieben werden soll. Die

Leitungsplatte C hat gleiche Breite mit dem Oehlsteine

B, ist aber etwas laͤnger, und die beiden

Enden der Platte C, die uͤber die beiden Enden

des Oehlsteines hinausragen, werden von zwei senkrecht stehenden Schrauben, bb, getragen, welche durch Loͤcher in dem unteren

Theile des Holzstuͤkes A laufen. Die

Koͤpfe dieser Schrauben, ff, sind in Vertiefungen

eingelassen, welche an der unteren Flaͤche des unteren Stuͤkes

fuͤr dieselben angebracht sind. Diese Schrauben schrauben sich durch Loͤcher an

jedem der beiden Enden der Leitungsplatte, C, und dort

sind zwei Spiraldrathfedern, e, angebracht, welche um

die Schrauben, bb, laufen, und zwischen der

unterem Flaͤche der Leitungsplatte C und der

Sohle der Hoͤhlung oder des Ausschnittes A des

Holzstuͤkes (Fig. 19.) spielen. Die Elasticitaͤt der Federn, ee, strebt die Leitungsplatte C von der Oberflaͤche des Oehlsteines B wegzuheben, so weit naͤmlich, als die Schrauben

bb es gestatten. Wenn man aber den Kopf, ff, dieser Schrauben, bb, dreht, welcher unten in dem Holzstuͤke A eingelassen ist, so kann die Platte C gegen

den Oehlstein herabgezogen werden, und wird so gegen die Elasticitaͤt der

Federn, ee, wirken; und wenn man die

Schraubenkoͤpfe in entgegengesezter Richtung dreht, wird die Leitungsplatte,

C, weiter von der Oberflaͤche des Steines

entfernt werden. Die Entfernung der Leitungsplatte C von

dem Oehlsteine B kann also mittelst der Schrauben, bb, nach Belieben regulirt werden. Die

Leitungsplatte c hindert den Ruͤken der Klinge

des Wattmessers oder des schneidenden Instrumentes vor jedem zu hohen Aufsteigen

uͤber die Flaͤche des Oehlsteines, und macht es dadurch

unmoͤglich, daß die Schneide des Instrumentes sich auf lezterem drehen, oder,

wie man sagt, rollen kann, wenn sie auf demselben vorwaͤrts und

ruͤkwaͤrts getrieben wird, so wie sie auch hindert, daß die Schneide

keinen zu stumpfen, d.h. keinen stumpferen Winkel mit dem Steine bildet, als man ihr

geben will. Die Klinge kommt nun auf die in der Durchschnittsfigur 19. dargestellte

Weise in den Zwischenraum zwischen die Leitungsplatte C

und den Oehlstein B, und der Abstand zwischen, der

Platte C und dem Steine wird mittelst der Stellschrauben

bb nach der Dike des Ruͤkens des Bartmessers

oder des Instrumentes so regulirt, daß dieser Ruͤken den Raum zwischen der

Leitungsplatte und dem Steine beinahe ausfuͤllt.

Das Wezen oder Abziehen selbst geschieht, indem man den Griff zwischen den Fingern

und dem Daumen haͤlt, und dabei gewisser Maßen dreht, so daß der

Ruͤken der Klinge aufwaͤrts gegen die untere Seite der Leitungsplatte,

C, und zu gleicher Zeit die Schneide abwaͤrts

auf die Oberflaͤche des Oehlsteines gedruͤkt wird. Die Staͤrke

dieses Drukes haͤngt von der Staͤrke der Art von Drehung ab, die dem

Griffe auf obige Weise, als ob man naͤmlich Klinge und Griff um ihre

Laͤngenachse drehen wollte, gegeben wird. Wenn die Klinge auf obige Weise mit

einem gehoͤrigen Grade von Drehung und Druk auf den Oehlstein gehalten wird,

kann sie laͤngs demselben und der Leitungsplatte ruͤkwaͤrts und

vorwaͤrts gezogen oder geschoben werden, und wird so jene Art von

horizontaler kreisfoͤrmiger Bewegung erzeugen, welche man den Klingen

waͤhrend des Wezens oder Abziehens auf dem Oehlsteine gewoͤhnlich

gibt: d.h. jeder Theil der Klinge beschreibt einen horizontalen Kreis oder eine eifoͤrmige

krumme Linie. Diese Art von Bewegung beim Abziehen oder Wezen ist aber nicht die

einzige, deren man sich bei meinem Apparate bedienen kann; denn derselbe kann bei

jeder zum Scharfen oder Abziehen brauchbaren Art von Reibungsbewegung benuͤzt

werden. Auch in dem Falle, wo die Bartmesser oder die schneidenden Werkzeuge mit

einem hinlaͤnglich diken Ruͤken versehen sind, um, wenn man den

Ruͤken und die Schneide zugleich auf dem Oehlsteine liegen laͤßt, der

lezteren den gehoͤrigen Winkel nach dem Steine zu geben,Dieß ist es, worauf es bei jedem schneidenden Instrumente, wenn es eine gute

Schneide erhalten und behalten soll, vorzuͤglich ankommt. Dieses

Verhaͤltniß der Dike des Ruͤkens zur Breite der Klinge, von

welchem Alles abhaͤngt, wird aber von unseren Instrumentenmachern so

schmaͤhlich vernachlaͤssigt, daß man beinahe glauben sollte,

die guten Leute wissen nicht einmal, woraus es bei ihrer Arbeit ankommt. Man

betrachte nur das naͤchste beste Barbier- oder Federmesser

nach diesem Grundsaze, wenn man sich von der Richtigkeit dieser Bemerkung

uͤberzeugen will.A. d. Ue. dient obiger Apparat: in diesem Falle darf nur der Zwischenraum zwischen der

Leitungsplatte, C, und dem Steine so weit seyn, daß der

Ruͤken des Instrumentes in demselben hinlaͤnglich Raum findet, und

sich frei nach vor- und ruͤkwaͤrts bewegen kann. In diesem

Falle darf die Klinge nur genau auf die gewoͤhnliche Weise gehalten werden,

um den gehoͤrigen Druk mit ihrem Ruͤken und mit ihrer Schneide auf den

Stein hervorzubringen, ohne daß der Ruͤken durch die oben erwaͤhnte

drehende Bewegung aufwaͤrts gegen die Leitungsplatte, C, gedruͤkt werden darf. Die Leitungsplatte dient in diesem Falle

nur zur Sicherheit, daß der Ruͤken der Klinge nicht zufaͤllig oder aus

Unvorsicht von dem Steine aufgehoben, und außer Beruͤhrung mit demselben

gebracht wird. Vorzuͤglich bei Klingen mit duͤnnem Ruͤken, bei

welchen dieser von dem Steine entfernt gehalten werden muß,Wenn die Breite der Klinge das gehoͤrige Verhaͤltniß zur

schmalen Breite des duͤnnen Ruͤkens hat, ist dieß nicht

noͤthig.A. d. Ue. muß der Griff auf obige Weise in einer drehenden Bewegung gehalten werden,

wodurch der Ruͤken oben mit der unteren Seite der Leitungsplatte, C, in Beruͤhrung kommt. Man muß dafuͤr

sorgen, daß die Leitungsplatte, C, genau parallel mit

dem Oehlsteine gestellt wird, bevor man den Apparat zu brauchen anfaͤngt.

Ich habe meinen verbesserten Apparat in Fig. 19 und 20. mit einem

elastischen Streichriemen, DD, versehen, welcher

aus einem Riemenstreifen ohne Ende besteht, der um zwei kleine Streker, h und i, laͤuft, die

sich uͤber die Breite des Riemens innerhalb der beiden Schlingen, die er an

seinen beiden Enden bildet, erstreken. Dieser Streichriemen, DD, wird von zwei kleinen Zapfen, I und in, getragen, welche von den Enden der beiden

Metallplatten, L und M,

emporsteigen, die auf

jedes Ende des Holzstuͤkes, A, aufgeschraubt

sind. Ein Stift, g, welcher aus dem Streker, h, hervorragt, und an einem Ende durch den Streichriemen

laͤuft, stekt in einem Loche des Zapfens l. Zwei

Staͤngelchen oder starke Drathe sind an dem Streker, h, befestigt, und laufen parallel mit einander der ganzen Laͤnge

des Streichriemens nach innerhalb desselben hin. Die anderen Enden dieser Drathe

laufen durch Haͤlter in dem anderen Streker, i,

und in dem Streichriemen, und die Enden dieser Drathe sind in einer kleinen Stange,

n, befestigt, die sich gegen den Zapfen m anlegt, siehe Fig. 19. Eine Schraube,

o, laͤuft durch die kleine Querstange, n, und schraubt sich in den Streker, i, ein, welcher sich innerhalb der Schlinge des

Streichriemens befindet: die Schulter der Schraube, o,

druͤkt gegen die Außenseile des Querstaͤngelchens n. Wenn man nun die Schraube, o, dreht, kann der Riemen D mit einer solchen

Gewalt gespannt werden, daß seine Oberflaͤche fest genug wird, um die Klinge

eines Barbiermessers auf derselben streichen zu koͤnnen. Die Schulter oder

der runde Schenkel der Schraube 0 wird von einer Kerbe in dem Zapfen, m, aufgenommen, und liegt an einer Seite offen, damit

man die Schraube seitwaͤrts aus diesem Stiefel herausnehmen kann; dann kann

auch der Stift, g, an dem gegenuͤberstehenden

Ende des Streichriemens aus dem Zapfen l herausgenommen,

und der Streichriemen, DD, gaͤnzlich

entfernt werden. Man kann auf diese Weise die untere Seite desselben nach oben

lehren, oder den einzelnen Streichriemen auch abgenommen brauchen. Da solche

Streichriemen schon fruͤher verfertigt wurden, so gehoͤren sie nicht

zu meiner Erfindung, und sind hier bloß dargestellt und beschrieben, um zu zeigen,

wie sie zugleich bei dem Apparate von meiner Erfindung mit angewendet werden

koͤnnen.

Fig. 21 und

22. zeigt

eine andere Form, nach welcher mein verbesserter Apparat verfertigt werden kann.

Fig. 21.

stellt ihn im Durchschnitte dar, und Fig. 22. ist ein Grundriß

des Holzblokes A. Auch bei dieser Vorrichtung hat

derselbe Zwek Statt, wie bei der vorigen, naͤmlich die Klinge des

Instrumentes, welches geschaͤrft werden soll, zu leiten, und zu hindern, daß

der Ruͤken desselben nicht zu weit von der Oberflaͤche des Oehlsteines

weggehoben wird. Statt aber den Oehlstein B hier zu

befestigen, und die Leitungsplatte C mittelst der

Stellschrauben auf die vorher beschriebene Weise dem Oehlsteine zu naͤhern

oder von diesem zu entfernen, wird die Leitungsplatte, C, hier (Fig.

21 und 22.) mittelst Schrauben uͤber der Sohle des Ausschnittes des

Blokes A so befestigt, daß sie diesen Ausschnitt

uͤberdekt, und der Stein B liegt auf einer

Lagerplatte I aufgekittet und aufgeschraubt, welche von

zwei senkrechten Schrauben, bb, getragen wird. Die

Koͤpfe, ff, dieser Schrauben sind in zwei

Loͤchern auf der unteren Flaͤche des Holzstuͤkes

A eingelassen, und die Schrauben schrauben sich in die

Lagerplatte, I, ein. Der Oehlstein B, und seine Lagerplatte I

werden nach aufwaͤrts gegen die Leitungsplatte C

mittelst einer langen gekruͤmmten Feder, e,

gedruͤkt, welche in der Mitte ihrer Laͤnge auf der Sohle des

Ausschnittes des Holzstuͤkes, A, aufgeschraubt

ist, und zwischen dieser Sohle und der unteren Seite der Lagerplatte I so liegt, daß sie mit ihren beiden nach

aufwaͤrts gekehrten Enden dieselbe in Folge ihrer Elasticitaͤt gegen

die Kraft der Schrauben, bb, aufwaͤrts

druͤkt. Der Zwischenraum zwischen dem Oehlsteine B und der Leitungsplatte C kann durch Drehung

der Stellschrauben bb regulirt werden, und so wird

die Leitungsplatte C steigen oder fallen, bis sie in die

gehoͤrige Entfernung von dem Oehlsteine kommt und genau mit demselben

parallel liegt. Die Feder, e, muß stark genug seyn, um

zu verhindern, daß der Oehlstein bei dem zum gehoͤrigen Schaͤrfen oder

Abziehen des Instrumentes noch wendigem Druke durchaus nicht nachgibt. Auch dieser

Apparat ist mit einem Streichriemen versehen, D in Fig. 21.,

welcher mittelst Schrauben geschuͤzt und gespannt wird, die in Zapfen auf den

Enden der Leitungsplatte, C, laufen, welche zu diesem

Ende daselbst angebracht sind. Die Zeichnung zeigt, wie dieser Riemen gespannt und

nachgelassen oder gaͤnzlich entfernt werden kann, so daß eine weitere

Beschreibung dieser Vorrichtung um so mehr wegbleiben kann, als sie nicht zu meiner

Erfindung gehoͤrt.

Statt die Leitungsplatte mittelst zweier Stellschrauben zu stellen, wie Fig. 19.

zeigt, kann sie auch so, wie in Fig. 23. gestellt werden,

wo sie an jedem Ende mittelst eines Stiftes geleitet wird, auf welchem sie sich

loker auf und nieder schiebt. Zwei Federn, ee,

Fig. 23.

sind hier zwischen einer feststehenden Platte I, die

oben auf dem Holzstuͤke A uͤber dem in

derselben befindlichen Ausschnitte aufgeschraubt ist, und zwischen der feststehenden

Platte, I, angebracht. Die Lage der Leitungsplatte wird

durch eine Schraube, b, gestellt, welche in dieselbe

eingenietet ist, und oben in der feststehenden Platte, I, durch ein Loch lauft. Auf der Schraube, b,

wird ein Niet, i, angebracht, an derjenigen Stelle, an

welcher sie durch die Platte I durchsticht. Je nachdem

man nun das Niet, i, dreht, kann die Leitungsplatte, C, von dem Oehlsteine in die Hoͤhe gezogen oder

demselben naͤher gebracht werden.

Mein Apparat laͤßt sich auch noch so einrichten, daß man zwei Oehlsteine

anbringt, die mit ihren Flaͤchen einander gegenuͤberstehen, und wovon

der zweite auf der Leitungsplatte angebracht ist, so daß der Ruͤken der

Klinge auf diesem laͤuft. Statt auf der Leitungsplatte. In diesem Falle kann

auch die Schneide nach aufwaͤrts gekehrt werden, um sie an dem oberen

Wezsteine abzuziehen, wo dann der untere Stein dem Ruͤken als Leiter dient,

und so den Winkel sicher stellt, unter welchem die Schneide auf der Oberflaͤche des oberen Steines

angehalten wird, so wie im vorigen Falle der obere Stein als Leitung fuͤr den

Ruͤken diente. Wenn die beiden Steine auf diese Weise einander

gegenuͤber angebracht werden, so kann man Steine von verschiedener

Qualitaͤt waͤhlen; der eine kann groͤber seyn, und wird dann

eine groͤbere Schneide geben, und der andere feiner, so daß man eine feinere

Schneide erhaͤlt. Wenn ferner die Leitungsplatte C aus weichem Messinge ist, so wird man finden, daß sie der Schneide eine

sehr feine Vollendung gibt, wenn man diese, nachdem sie auf dem Oehlsteine abgezogen

wurde, nach aufwaͤrts kehrt, und mit derselben auf diesem Messinge eben so

Hinfahrt, wie vorher auf dem Oehlsteine, wobei die Schneide reichlich mit dem

schwarzen Oehle versehen werden muß, das sich auf dem Oehlsteine sammelt,

waͤhrend die Schneide auf dem Messinge gestrichen wird. Obschon ich an meinem

Apparate Stellschrauben beschrieben habe, um den Abstand zwischen der Leitungsplatte

und dem Steine zu bestimmen, so muß man doch bemerken, daß diese Vorrichtung nur

dort noͤthig ist, wo man meinen Apparat zum Scharfen oder Abziehen solcher

Klingen verwendet, welche mit einem diken Ruͤken versehen sind oder

verschiedene Breiten haben. Wenn mein Apparat aber zum Abziehen einer Klinge von

besonderer Groͤße gebraucht wird, so kann die Leitungsplatte unmittelbar in

gehoͤriger Entfernung von dem Oehlsteine befestigt werden, wodurch mein

Apparat einfacher im Baue wird, und doch seine Wirkung auch bei solchen Klingen

leistet.

Fig. 24, 25 und 26. zeigt noch

eine andere Art, nach welcher mein verbesserter Apparat zugerichtet seyn kann. Fig. 24.

stellt ihn im Perspective, Fig. 25. im

Durchschnitte, und Fig. 26. im Grundrisse dar. Zwei senkrechte Oehlsteine, BB, werden in einem aufrecht stehenden

Gehaͤuse, A, das auf einem groͤßeren

Gehaͤuse, D, ruht, welches ihm als Unterlage

dient, befestigt. Die Oehlsteine laufen durch das Gehaͤuse, A, hinab, und auch durch den oberen Theil des

Gehaͤuses, I), in welchem sich zwei laͤngliche Ausschnitte zur

Aufnahme dieser Steine befinden. Das schmale Stuͤk Metall oben auf dem

Gehaͤuse, D, zwischen diesen beiden Ausschnitten

trennt die Steine, BB, zwischen welchen eine

Doppelfeder, e, in Form des Buchstabens U angebracht ist. Die beiden Arme dieser Doppelfeder

druͤken gegen die gegenuͤberstehenden Seiten der Loͤcher, und

streben durch ihre Elasticitaͤt die beiden Steine aus einander zu halten. Die

Steine, BB, stehen auf einer Tragplatte, E, welche von einer Schraube b getragen wird, deren Kopf in einem Loche der unteren Flaͤche des

Gehaͤuses D eingesenkt ist. Diese Schraube

schraubt sich in die Platte, E, ein, und ihr oberes Ende

tritt in ein Loch in dem oberen Theile des Kastens D,

wodurch die Schraube geleitet und senkrecht erhalten wird. An der Schraube, b, ist ein Blattchen, ein Waͤscher, gerade

uͤber dem Bodenstuͤke des Gehaͤuses, angebracht, so daß die

Schraube, b, nicht innerhalb des Gehaͤuses

fuͤr sich selbst steigen oder fallen kann; wenn man sie aber dreht, wird sie

die Platte, E, und die Oehlsteine, BB, welche auf der Platte ruhen, so heben oder senken,

daß ein neuer Theil der Laͤnge der Steine in Thaͤtigkeit kommt, wenn

die fruͤheren bereits abgenuͤzt worden sind. Mittelst der

Stellschrauben, g, koͤnnen die Oehlsteine,

ungeachtet der Elasticitaͤt der Doppelfeder, e,

einander naͤher gebracht werden: die Schrauben laufen naͤmlich durch

das Metall des Gehaͤuses, A, und druͤken

gegen die Ruͤken der Steine. Ein gefurchter Trog, R, ist auf einem Pfeiler, F, aufgezogen, der

oben auf dem Gehaͤuse, D, steht: ein runder

Zapfen, der an der unteren Seite des Troges R angebracht

ist, paßt naͤmlich in ein walzenfoͤrmiges Loch in diesem Pfeiler, so

daß der Trog R auf diese Weise nach jedem Theile des

Raumes zwischen den beiden Steinen B gerichtet werden

kann, wenn man ihn horizontal auf diesem Zapfen dreht, und in dem Pfeiler, F, mittelst der Schraube, h,

festgehalten werden kann. Das Ende des Troges R

zunaͤchst an den Steinen kann durch die Stellschrauben, ii, gestellt werden, welche durch die Ohren der

kleinen Traͤger, m, laufen, die außen an dem

Gehaͤuse, A, befestigt sind. Der Trog R kann also auf diese Weise in jede gehoͤrige

Lage in Hinsicht auf den Raum zwischen den Steinen, B,

gebracht, und mittelst der Spizen der Schrauben gegen jede bedeutende Abweichung von

dieser Lage gesichert werden: es ist jedoch immer gut, wenn der Trog R noch einigen freien Spielraum um seinen Zapfen hat.

Das Barbiermesser, oder jede andere Klinge, die geschaͤrft werden soll, kommt

in eine kleine Zwinge, n, zwischen den zwei Schrauben,

bb; ein Zapfen, welcher aus dem unteren Theile

der Zwinge emporragt, ist auf einer walzenfoͤrmigen Stange, m, befestigt, die in dem Boden des Troges F liegt, und so angebracht ist, daß sie ihrer Lange nach

ruͤkwaͤrts und vorwaͤrts bewegt werden kann. Die Zwinge, n, ist so eingerichtet, daß, wenn sie ganz senkrecht

steht, ihre unteren Kanten keine der Kanten des Troges, F, beruͤhren, und daß, wenn eine Klinge in der Zwinge befestigt

wird, sie rein zwischen den Steinen, B, durchlauft, ohne

einen derselben zu beruͤhren. Wenn aber die Stange, m, auf eine oder auf die andere Seite gedreht wird, so schlaͤgt

sich die Zwinge uͤber, so daß eine ihrer unteren Kanten auf der

correspondirenden Kante des Troges, F, ruht, und dann

schlaͤgt sich auch die in der Zwinge, n,

befestigte Klinge auf eine Seite uͤber, so daß ihre Schneide mit einem der

Steine, B, in Beruͤhrung kommt. Man muß hier

dafuͤr sorgen, den Trog, R, so zu stellen, daß

wenn die Zwinge, n, gegen eine oder die andere Seite

gekehrt wird, die Schneide der Kante immer genau in Beruͤhrung mit dem correspondirenden

Steine, B, bleibt, und zwar unter dem gehoͤrigen

Winkel, und nur mit der Flaͤche, die geschaͤrft werden soll, und mit

keiner anderen. Und damit diese Stellung mit aller Genauigkeit geschieht, sind die

verschiedenen oben erwaͤhnten Schrauben angebracht: naͤmlich

diejenigen, die auf die Steine wirken, die den Trog F

reguliren, und die die Klinge in der Zwinge n halten.

Wenn diese Vorrichtung gehoͤrig gestellt ist, wird die Klinge dadurch

geschaͤrft, daß sie ihrer Lange nach vorwaͤrts und

ruͤkwaͤrts so gezogen wird, daß ihre Schneide mit einem Steine in

Beruͤhrung bleibt, waͤhrend der Winkel und die Richtung der Klinge bei

dieser Bewegung dadurch regulirt wird, daß eine der unteren Kanten der Zwinge, n, auf der correspondirenden Kante des Troges, R, ruht. Die Zwinge wird auf eine und auf die andere

Seite abwechselnd gekehrt, damit die Klinge abwechselnd mit jedem Steine in

Beruͤhrung kommt.

Die Zwinge n dient zur Aufnahme der Bartmesser und

anderer großer Messer. Bei Federmessern und anderen kleineren Messern wird eine

kleinere Zwinge, r, versehen, die eigene Schrauben

fuͤhrt, um die Klinge in derselben zu befestigen.

Mein Patent-Recht besteht nun in Anwendung und Befestigung einer

Leitungsplatte uͤber dem Oehlsteine, oder demselben gegenuͤber,

wodurch nur so viel Zwischenraum zwischen den beiden gegenuͤberstehenden

Flaͤchen der Leitungsplatte und des Steines bleibt, daß der Ruͤken der

Klinge nicht hoͤher als unter dem gehoͤrigen Winkel gehoben werden

kann; ferner in Benuͤzung der beiden gegenuͤberstehenden Steine, an

deren jedem abwechselnd die Schneide hinstreicht. Was die Regulirung der

Groͤße des Zwischenraumes zwischen dem Steine und der Leitungsplatte

betrifft, so wie das Halten und Leiten der Klinge waͤhrend ihrer Bewegung, so

koͤnnen die Vorrichtungen hierzu verschieden abgeaͤndert werden.Ein geschikter Chirurg oder Instrumentenmacher wird dieses Apparates

fuͤglich entbehren koͤnnen, und aus freier Hand feiner

abziehen, als mittelst desselben, so wie eine Handschrift immer bei

demjenigen, der schoͤn schreiben kann, schoͤner

ausfaͤllt, wenn er mit freier Hand schreibt, als wenn ihm auch der

groͤßte Meister die Hand beim Schreiben fuͤhrt.A. d. Ue.

Tafeln