| Titel: | Neue Art, eine Radbewegung hervorzubringen durch Wasser, Dampf, Gas oder andere luftartige Flüssigkeiten, auch anwendbar zu einem Gebläse für Schmelzöfen, Frischfeuer und andere Vorrichtungen, welche einen beständigen Luftstrom erfordern; worauf John Street von Clifton in der Grafschaft Gloucester am 5. August 1830 sich ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 40, Jahrgang 1831, Nr. III., S. 39 |

| Download: | XML |

III.

Neue Art, eine Radbewegung hervorzubringen durch

Wasser, Dampf, Gas oder andere luftartige Fluͤssigkeiten, auch anwendbar zu einem

Geblaͤse fuͤr Schmelzoͤfen, Frischfeuer und andere Vorrichtungen,

welche einen bestaͤndigen Luftstrom erfordern; worauf John Street von Clifton

in der Grafschaft Gloucester am 5. August 1830

sich ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions. Februar

1831. S. 65.

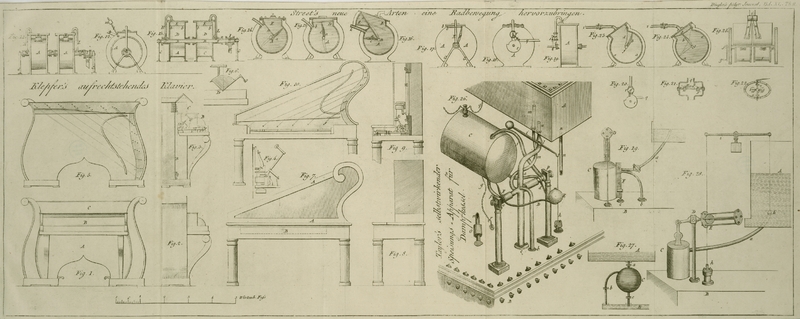

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Street, neue Art, eine Radbewegung hervorzubringen durch Wasser

etc.

Meine neue Art, eine Radbewegung durch Wasser, Dampf, Gas oder andere

Fluͤssigkeiten hervorzubringen u.s.w., besteht in der Anwendung einer neuen

Construction einer rotativen (sich umdrehenden) Maschine, deren besondere Anordnung

in der beiliegenden Zeichnung dargestellt ist, wo Fig. 11. die

aͤußere Ansicht der ganzen Maschine von vorne, Fig. 12. die Ansicht

derselben von der Seite vorstellt.

AA, Fig. 11. sind zwei

abgesonderte, auf einem Gestelle befestigte cylindrische Gefaͤße, durch deren

Mitte die hohle Achse BBB geht.

In jedem der Gesaͤße AA befindet sich ein

sich umdrehender Kolben (piston) und eine Hebelklappe,

deren Beschreibung folgen wird.

Fig. 13. ist

ein Laͤngendurchschnitt der Maschine durch deren Achse genommen, in der

Richtung von Fig.

11.

Fig. 14. ist

ein Querdurchschnitt von einem der beiden Gefaͤße mit seinem Kolben C, und seiner Klappe oder Dampfdeckel D.

Fig. 15. ist

ein aͤhnlicher Durchschnitt das andere Gefaͤß vorstellend.

Ich schlage vor, die cylindrischen Gefaͤße A von

Gußeisen zu verfertigen, welches hiezu am tauglichsten ist; doch koͤnnen auch

andere Materialien dem Zweck entsprechen. Das Innere dieser Cylinder muß vollkommen

genau ausgebohrt oder gedreht seyn, und die beiden Seitenplatten inwendig vollkommen

flach und glatt, damit die Ecken und Raͤnder der Kolben bei ihrer Umdrehung

uͤberall genau und dampfdicht anschließen. Die Achse BB ist durchaus hohl, aber an ihren beiden Enden

geschlossen, und ihre aͤußere Flaͤche genau cylindrisch abgedreht. Die

Kolben CC sind an der Achse in der Richtung der

Halbmesser der Gefaͤße A, jedoch so befestigt,

daß ihre Stellungen in den beiden Gefaͤßen sich entgegengesetzt sind, wie

Fig. 14

und 15.

zeigen. Ich schlage vor, diese Kolben von starkem Eisenblech genau nach dem inneren

Raume der cylindrischen Gefaͤße in viereckigter Gestalt auszuschneiden. An

der vorderen Flaͤche dieser Kolben befestige ich eine gekruͤmmte

Stange a, welche der Platte Festigkeit gibt, und

zugleich als ein Streicher dient, um die Hebelklappe oder den Dampfdeckel D aufzuheben.

Am Umfange jedes Cylinders ist oben ein Segment von ungefaͤhr 60 Graden

ausgeschnitten, uͤber welchem ein rechtwinkelichter Kasten E angebracht ist, der mit dem Cylinder das verschlossene

Gefaͤß bildet, in welchem der Kolben sich bewegt.

Die Hebelklappe oder der Dampfdeckel D ist eine

rechtwinkelichte Platte von Eisen oder von einem anderen schicklichen Material, um

eine Achse bb beweglich. Der untere Rand dieser

Platte liegt auf der cylindrischen Achse B auf, und

wirkt in dieser Stellung als ein Dampfdeckel oder eine Scheidewand, welche den

inneren Raum des Gefaͤßes in zwei Theile absondert. Diese Klappe ist an ihren

Raͤndern mit einer Lederung versehen (packed), um

das Durchdringen des Dampfes zu verhuͤten.

Nachdem ich so die Construction eines cylindrischen Gefaͤßes A mit seinem Kolben C, und

seiner Klappe D beschrieben habe, finde ich nur noch

noͤthig zu bemerken, daß beide Gefaͤße mit ihren Kolben und Klappen

vollkommen gleich sind, und daß durch beide die gemeinschaftliche Achse B geht mit den an selber in entgegengesetzter Stellung

befestigten Kolben, deren Wirkung demnach abwechselnd ist. Die aͤußeren Enden

dieser hohlen Achse, welche geschlossen sind, haben abgedrehte Zapfen, welche sich

in kleineren Buͤchsen bewegen, die auf den Gestellen GG befestigt sind, wie Fig. 1, 2 und 3. zeigen.

Ein Dampfrohr H, von einem Dampfkessel in schicklicher

Entfernung, fuͤhrt Wasserdampf von jeder beliebigen Elasticitaͤt in

die Dampfbuͤchse I, welche die hohle Achse umgibt

und mit gehoͤriger dichter Lederung versehen ist, um den Verlust von Dampf zu

verhuͤten. Von dieser Buͤchse dringt der Dampf durch die hohle Achse

B, und aus dieser durch die Oeffnungen fg, und die aufsteigenden Roͤhren K und L in die cylindrischen

Gefaͤße. Die Einlaßoͤffnungen f und g, durch welche der Dampf aus der hohlen Achse

stroͤmt, sind in entgegengesetzten Richtungen angebracht, so daß, wenn der

Dampf durch das Rohr K in einen der Cylinder tritt, ihm

der Eingang in das andere Rohr L und den anderen

Cylinder versperrt ist, und umgekehrt. Die Oeffnungen fuͤr den Eintritt des

Dampfes in die Roͤhren K und L sind bei hi, an den

oberen Theilen der aͤußeren Buͤchsen der Cylinder angebracht, wie an

Fig. 1. an

beiden Enden zu ersehen ist. Diese Oeffnungen koͤnnen von beliebiger

Laͤnge gemacht werden, duͤrfen aber keine groͤßere Breite als

ungefaͤhr 7/16 Theile des Umfanges erhalten, und die Breite der dazu

passenden Oeffnungen an der hohlen Achse sollen nur ungefaͤhr 6/16 Theile des

Umfanges in ihrer Breite haben. Wenn man sich nun die Oeffnungen an der Achse bei

f, und an der Buͤchse bei h zusammentreffend denkt, an der linken Seite der

Maschine in Fig.

13., so wird der Dampf aus der hohlen Achse durch das Rohr K hinauf in den Kasten E,

und von da in den Cylinder zur linken Hand treten, dessen Kolben jetzt in der

Stellung sich befindet, welche der Querdurchschnitt Fig. 14. anzeigt. Der

solchergestalt in den Cylinder einstroͤmende Dampf findet einen

unuͤberwindlichen Widerstand gegen die schraͤge Klappe oder den

Dampfdeckel D, wird aber, indem er auch auf die hintere

Flaͤche des Kolbens C druͤckt, diesen

vorwaͤrts in seiner kreisrunden Bahn treiben, und so der Achse eine

umdrehende Bewegung geben, welche als erster Motor einer anderen Maschine

mitgetheilt werden kann. Und so, wie dieser Kolben C in

Fig. 14.

die mit punktirten Linien angedeutete Stellung erreicht hat, wird der Kolben im

anderen Cylinder, Fig. 15. in die Stellung R gekommen seyn, wo

der an seiner Vorderseite befindliche Streicher a, im Vorbeigehen

die Hebelklappe D aufhebt, wie Fig. 15. darstellt.

Sobald nun aber dieser Kolben in die mit Punkten angedeutete Stellung in Fig. 14.

gekommen ist (oder, wenn man will, noch um 45 Grad weiter) ist die

Einlaßoͤffnung in diesen Cylinder geschlossen, und der Kolben, auf welchen

der Dampf zu wirken aufhoͤrt, wird durch den Druck des Dampfes auf den Kolben

im anderen Cylinder fortgetrieben, bis dieser bei k

angekommen ist, wo der sich frei ausdehnende Dampf durch die

Ausleerungsoͤffnung entweicht. In demselben Augenblicke dringt aber der Dampf

durch die jetzt frei gewordene Eintrittsoͤffnung an dem entgegengesetzten

Ende der Achse in das andere cylindrische Gefaͤß, in welchem er den Kolben

herumtreibt, indem dieser die Hebelklappe auf die bereits beschriebene Weise

aufhebt; und mittelst dieses abwechselnden Eindringens des Dampfes vollbringen die

beiden Kolben mit ihrer Achse eine bestaͤndige Radbewegung.

Ich habe in der bisherigen Beschreibung angenommen, daß die Hebelklappe oder der

Dampfdeckel durch sein Gewicht auf die Achse falle, wogegen in einigen

Faͤllen Einwuͤrfe gemacht werden koͤnnen. Darum will ich jetzt

meine Anordnung beschreiben, wodurch der Fall dieser Klappe mittelst eines

Gegengewichtes regulirt werden kann.

Die Achse, um welche die genannte Klappe sich dreht, wird verlaͤngert, so daß

ihr Ende durch die Seite des Kastens E hervorragt, und

ein Hebel t daran befestigt ist (Fig. 14 und 15.) mit einem

Gegengewichte m, welches an diesem Hebel weiter hinaus

oder herein verruͤckt werden kann, um nach Erforderniß das Gewicht der Klappe

ganz oder zum Theil zu balanciren, indem das vorragende Ende der Achse mit einer

dampfdichten Lederung umgeben ist.

Eine andere Art diese Klappe zu balanciren, ist in Fig. 16. dargestellt, wo

man sieht, daß der rechtwinklige Kasten oder die Raͤnder EE so erweitert ist, daß das Gegengewicht n darin Raum hat, wobei es dann nicht noͤthig

ist, daß die Achse der Klappe durch die Seite der Maschine hervorragt; doch

muͤssen die Raͤnder dieser Gegengewichtplatte an beiden Seiten und an

ihrem aͤußeren Ende sich dampfdicht bewegen.

Ich beschraͤnke wich indessen nicht auf diese besonderen Arten, da noch andere

Vorrichtungen zur Balancirung der Klappe D

moͤglich sind als die, welche ich hier beschrieben habe. Auch

beschraͤnke ich mich nicht auf die hier beschriebene Art die Klappe

aufzuheben mittelst des Streichers am umdrehenden Kolben von Innen, sondern ich

behalte mir auch vor: diese Dampfklappen mittelst eines außer dem cylindrischen

Gefaͤße angebrachten Streichers aufzuheben, wie die Ansicht Fig. 17. zeigt, wo o einen am Ende der Klappenachse befestigten Arm oder

Hebel, und P einen an dieser Achse befestigten Streicher darstellt,

welcher, so wie er mit dem Hebel in Beruͤhrung kommt, denselben und mit ihm

die Klappe aufhebt, damit der Kolben auf die bereits beschriebene Weise darunter

vorbeigehen kann.

Zuweilen baue ich meine rotirenden Maschinen mit einer soliden Achse, und dann lasse

ich den Dampf aus dem Dampfrohr unmittelbar in die Cylinder stroͤmen, und

regulire diese Zustroͤmung mittelst besonderer, in dem Dampfrohre

angebrachter Ventile, wodurch ich die vorher beschriebene hohle Achse und

Dampfbuͤchse erspare.

Fig. 18. ist

eine Ansicht von vorne, und Fig. 19. eine

Seitenansicht eines Cylinders von dieser Bauart; q ist

das Dampfrohr zwischen dem Kessel und der Maschine, welches in seinem erweiterten

Theile einen Kasten r bildet, worin das

Regulirungsventil spielen kann. Dieses Ventil gleicht den gewoͤhnlichen

Regulirungsklappen (throttle valves) der Dampfmaschinen,

und wird durch den am Ende der Achse befestigten Hebel o

geoͤffnet und geschlossen, welcher Hebel seine Bewegung von der an der

Hauptachse der Maschine befestigten und mit dieser sich umdrehenden excentrischen

Scheibe erhaͤlt. Diese Scheibe hat naͤmlich einen Theil ihres

Umkreises so ausgeschnitten, daß das Ende des Hebels in diesen Ausschnitt

einfaͤllt, um das Ventil (wie der Durchschnitt Fig. 16. zeigt) die

erforderliche Zeit hindurch zu verschließen, und daß bei fortgesetzter Umdrehung der

Scheibe der Hebel wieder auf seine erste Stellung gehoben und das Ventil

geoͤffnet wird, um den Dampf einzulassen. Zu diesem Zwecke ist das Dampfrohr

in zwei Zweige getheilt mit einem Ventile in jedem, um beide Cylinder zu versehen;

und die Scheiben und Hebel sind so gestellt, daß, wenn ein Ventil geschlossen, und

hierdurch der Dampf von dem einen Cylinder abgesperrt ist, das andere Ventil offen

steht, und den Dampf in den anderen Cylinder einstroͤmen laͤßt, um auf

dessen Kolben zu wirken; und auf diese Art erhaͤlt die Hauptachse der

Maschine eine bestaͤndige umdrehende Bewegung.

Eine andere Regulirungsklappe, welche statt der gewoͤhnlichen Dampfklappe (throttle valve) gebraucht werden kann, ist in den Figg. 21 und

22.

dargestellt. Sie besteht in einer Platte u, quer

uͤber dem Dampfrohr befestigt, und mit zwei Loͤchern w, w, von gleicher Weite versehen. Auf diese

Loͤcher passen zwei Ventile x, x, deren Eines

seine Oeffnung von oben, das andere von unten verschließt. Diese Ventile sind durch

zwei gebogene Arme yy mit einander verbunden,

welche an der Achse z befestigt sind; diese Achse liegt

quer uͤber dem Rohr, und reicht an einer Seite durch dasselbe heraus, wo an

dem vorragenden Ende ein Hebel angebracht werden, und durch eine Scheibe auf die so

eben beschriebene Weise bearbeitet werden kann. Man wird begreifen, daß diese Ventile so gestellt werden

koͤnnen, daß der Eintritt des Dampfes in die cylindrischen Gefaͤße

nach Gefallen regulirt, der Dampf abgesperrt, und die Ventile in jedem Momente der

Umdrehung der Kolben, wo es noͤthig ist, geschlossen erhalten werden

koͤnnen, indeß die Bewegung der Kolben durch die Ausdehnung des Dampfes

fortgesetzt wird.

Obwohl ich bisher nur vom Dampfe allein gesprochen habe, so will ich doch die

Ausdehnung meines Patentes so verstanden haben, daß auch das Gewicht des Wassers,

die ausdehnende Kraft von Gasen, von verdichteter Luft oder von jeder anderen

elastischen Fluͤssigkeit als bewegende Kraft fuͤr meine Maschinen

benuͤtzt werden koͤnne. Dasselbe Princip meiner rotativen Maschine ist

auch auf die Construction von Geblaͤsemaschinen anwendbar, durch welche ein

bestaͤndiger und ununterbrochener Windstrom erhalten werden kann.

Fig. 23, 24 und 25. stellen

ein solches Geblaͤse vor. Fig. 13 und 14. sind

verticale Durchschnitte, worin die bewegenden Theile in verschiedenen Stellungen zu

sehen sind – und Fig. 25. ist eine

aͤußere Ansicht der ganzen Maschine von oben. a,

ist der Cylinder oder das Gehaͤuse, in welchem der Kolben b sich umdreht; c ist die

Oeffnung, durch welche die Luft in den Cylinder eintritt; d, die Hebelklappe, durch welche die Luftoͤffnung von dem Blaserohr

e abgesondert wird; f,

die Achse des Kolbens, an ihrem aͤußeren Ende mit einer Kurbel g zum Umdrehen versehen. Wird nun die Achse durch diese

Kurbel oder auf eine andere Art in eine Kreisbewegung gesetzt (in der Richtung des

in der Zeichnung angebrachten Pfeilers), so treibt der sich umdrehende Kolben die

Luft vor sich her in das Ausleerungs- oder Blaserohr e; und wenn der Kolben an der obersten Stelle des Gesaͤßes ankommt,

hebt er mit seinem Streicher die gekruͤmmte Hebelklappe d, und geht unter derselben ungehindert vorbei, wie in

Fig. 24.

zu sehen ist.

Die Ausstroͤmungsroͤhren e und m (Fig. 25.) sind mit einer

kleinen Luftkammer h verbunden, aus welcher die

zusammengedruͤckte Luft in das Blaserohr i bis

zum Ofen geleitet wird. So wie die Wirkung des einen Kolben aufhoͤrt, wird

die Muͤndung des entsprechenden Ausstroͤmungsrohres e durch die Klappe k

verschlossen, und in demselben Augenblicke beginnt die Wirkung des Kolbens im

anderen Cylinder (Fig. 25.), indem er die Luft durch das Ausleerungsrohr m in die gemeinschaftliche Windkammer h treibt; und so wird durch die wechselsweise Wirkung

der beiden Kolben und das wechselsweise Oeffnen und Schließen der beiden Klappen an

den Muͤndungen der Ausleerungsroͤhren ein bestaͤndiger

Windstrom erhalten.Die Vortheile, welche eine einfache und dauerhafte Construction von Dampfmaschinen (so

wie von Pumpen, Wassersaͤulenmaschinen und Geblaͤsen) mit

einer unmittelbaren, bestaͤndigen und gleichfoͤrmigen

Radbewegung von der gewoͤhnlichen Bauart dieser Maschinen

gewaͤhren wuͤrde, bei welcher die urspruͤngliche

Wechsel- oder wiederkehrende Bewegung (mouvement de va et vien) durch einen mehr oder minder complicirten

und Kraft raubenden Zwischenapparat von Hebeln, Wagbalken, Kurbeln und

Schwungraͤdern in eine Kreisbewegung verwandelt werden muß,

waͤren in der That, sowohl in Hinsicht auf Kraft- als auf

Raumersparniß, von sehr hohem Werthe, wenn diese Vortheile in der

Ausfuͤhrung sich wirklich und praktisch bestaͤtigten. Die

sinnreichsten Mechaniker haben sich daher schon laͤngst

bemuͤhet, und es sind seit hundert Jahren schon unzaͤhlige

Versuche gemacht worden, diese Aufgabe zu loͤsen.Schon unser wackerer Jacob Leupold hat in seinem

1724 zu Leipzig erschienenen Theatrum

machinarum hydraulicarum, oder Schauplatz der Wasserkuͤnste,

I. Th. 13 Kap., von Kapsel- oder

Buͤchsenkuͤnsten, S. 123–135. eine Menge

solcher Druckwerke mit umdrehender Bewegung beschrieben, welche zum Theil

schon lange vor ihm erfunden und bekannt waren, und deren Bau- und

Wirkungsart auf demselben Principe beruhet. In England sind seit 50 Jahren

mehr als dreißig Patente auf sogenannte rotative

Steam-Enginés genommen worden, von welchen die

neuesten und merkwuͤrdigsten im Polyt.

Journ. Bd. IX. S. 32.; Bd. XII. S. 307.; Bd. XX. S. 125.; Bd. XXI. S. 487.; Bd. XXII. S. 377.; Bd. XXIII. S. 201.; Bd. XXVIII. S. 240 und 334.; Bd. XXIX. S. 72.; Bd. XXXII. S. 378. angezeigt und

beschrieben wurden. Abbildungen und Beschreibungen von fruͤher

patentisirten Erfindungen dieser Art sind in Robert

Stuart's History of the Steam-Engine, London 1824, S. 150,

152, 158, 172, 174, 177, 180 und 196. zu finden.Indessen hat keine von allen diesen Vorrichtungen in ihrer Ausfuͤhrung

den Erwartungen, welche man nach der Theorie sich davon machen konnte,

genuͤgend entsprochen. Es hat sich naͤmlich gezeigt, daß die

Verfertigung dieser Maschinen, ungeachtet ihrer scheinbaren Einfachheit,

ungleich schwerer und kuͤnstlicher ist, als die der

gewoͤhnlichen Dampfmaschinen; daß der Dampfverlust zwischen den

beweglichen und unbeweglichen Theilen (den Kolben und Cylindern) jenen,

welcher bei gewoͤhnlichen Maschinen mehr oder weniger, doch

unvermeidlich Statt findet, weit uͤbertrifft, und daß, wenn man

diesen Verlust weniger merklich machen will, die Kolben so fest in die

Cylinder eingepaßt werden muͤssen, daß der Widerstand ihrer Reibung

ungeheuer wird; daß folglich, im Ganzen genommen, die oben erwaͤhnten

theoretischen Vortheile durch diese technischen und praktischen Nachtheile

weit uͤberwogen werden, folglich die gewoͤhnlichen

Dampfmaschinen mit vor- und ruͤckwaͤrts bewegten Kolben

vor allen Maschinen mit umdrehenden Kolben noch immer den Vorzug

verdienen.Was nun die hier beschriebene Vorrichtung des Hrn. John Street in's Besondere betrifft, so muͤssen wir bemerken,

daß dieselbe mit den von dem beruͤhmten James Watt im Jahre 1784, und von Edmund Cartwright im Jahre 1797 patentisirten (im angefuͤhrten

Werke des R. Stuart S. 158. dargestellten)

Dampfmaschinen mit umdrehender Bewegung die auffallendste Aehnlichkeit hat,

und sich von jenen nur durch eine weit mehr complicirte,

kuͤnstlichere und kostbarere Bauart auszeichnet. A. d. Ue.

Tafeln