| Titel: | Verbesserungen an den Scheren, deren man sich zum Scheren wollener Tücher und anderer Fabrikate bedient, worauf William Clutterbuck, von Ozlebrook bei Stroud in der Grafschaft Gloucester, Scherenmacher, am 21. November 1829 sich ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 40, Jahrgang 1831, Nr. XX., S. 98 |

| Download: | XML |

XX.

Verbesserungen an den Scheren, deren man sich zum

Scheren wollener Tuͤcher und anderer Fabrikate bedient, worauf William Clutterbuck, von

Ozlebrook bei Stroud in der Grafschaft Gloucester,

Scherenmacher, am 21. November 1829 sich ein

Patent ertheilen ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions.

Maͤrz 1831, S. 138.

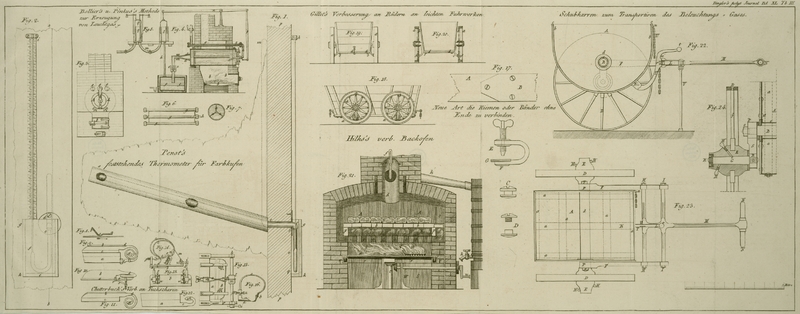

Mit einer Abbildung auf Tab. III.

Clutterbuck, Verbesserungen an den Scheren.

Meine Verbesserungen, welche sowohl auf die alte Construction der Handscheren als auf

diejenigen Scheren an den Maschinen, welche man harmers

nennt, sich beziehen, bestehen 1) in einer neuen Gestalt oder Form, welche ich der

Schneide der obersten Klinge, gemeiniglich genannt, gebe; 2) in einer verbesserten

Construction und Anbringung der Federn, durch welche die Klingen verbunden werden,

an die Stelle des gewoͤhnlichen sogenannten Scherenbogens; und 3) in einer

neuen Art, die Stellung der Schneiden beider Klingen gegen einander zu richten.

Die neue Gestalt der obersten oder laufenden Klinge verhuͤtet die

Beschaͤdigung, welche die alten Scheren dem Tuche oft durch das Krazen der

Schneide der laufenden Klinge zufuͤgen, welche Beschaͤdigung man

gemeiniglich den Schlag (beating) nennt, und welche daraus entsteht, daß diese Schneide beinahe

senkrecht auf die Tafel steht, und so die Oberflaͤche des Tuches in dem

Augenblike zusammenpreßt oder aufreibt, wenn solche nach einem vollbrachten Schnitte

sich wieder auflichtet oder zuruͤkspringt.

An meinen verbesserten Scheren stelle ich die Schneide der laufenden Klinge so nahe

als moͤglich horizontal und gleichlaufend mit der Tafel, auf welcher das Tuch

liegt, so daß die Klinge, wenn sie nach einem Schnitte zuruͤkspringt, dem

Tuche eine beinahe ganz glatte Flaͤche, und nicht die scharfe Schneide wie

sonst, darbietet. Dieses wird durch die Ansicht der beigefuͤgten Zeichnungen

vollkommen deutlich, wo Fig. 8. einen Durchschnitt

der beiden Scherenklingen in vertikaler Richtung darstellt; a ist die feste oder liegende Klinge (ledger-blade) und b die bewegliche oder

laufende Klinge in ihrer schiefen Stellung und mit gebogener Schneide c, deren Anordnung, da sie in den folgenden Figuren

sichtbar werden, keiner weiteren Erklaͤrung bedarf.

Der zweite Theil meiner Verbesserungen besteht in einer neuen Art, Federn zu

construiren und an den Scheren anzubringen, wovon die einen gewindartig an den

Schenkeln oder Enden der Klingen angebracht, die anderen als Bogenfedern an den

oberen Seiten der Klingen befestigt sind, statt der gewoͤhnlichen Weise,

diese Federt, oder Boͤgen an den Schenkeln zu befestigen. Diese verbesserte

Anordnung von Federn sezt mich in Stand, die Klingen der Schere

noͤthigenfalls einzeln abzunehmen, um selbe zu repariren oder zu schleifen,

ohne die Nachtheile fuͤr die Federn, und ohne die Erhizung des Bogens, welche

bei dem Schleifen der gewoͤhnlichen Scheren Statt finden.

Fig. 9, 10, 11 und 12. sind

verschiedene Darstellungen meinet verbesserten Scheren mit der neuen Construction

von gewindartigen Federn, welche ich an den Schenkeln oder Enden der Klingen

anbringe; a ist die liegende oder befestigte Klinge mit

ihrem Schenkelstuͤk e und Blatt f: b ist die laufende oder bewegliche Klinge mit der

gewindfoͤrmigen oder aufgewikelten Feder dd, wie selbe von ihrem Schenkel ausgeht, welche Feder an den Schenkel e der liegenden Klinge festgeschraubt wird, um die

beiden Blaͤtter f mit einander zu verbinden, wie

in Fig. 9. zu

sehen ist, welche die beiden Klingen in einer Ansicht von oben darstellt, wie solche

zusammengefuͤgt und zum Gebrauche fertig sind. Fig. 11 und 12. stellen

die Klingen von oben dar, wenn selbe einzeln genommen werden.

Die zweite Methode, naͤmlich die Anwendung von Bogenfedern an den

Hintertheilen oder Ruͤken der Klingen, wird durch die Figuren 13, 14, 15 und 16.

dargestellt, wo Fig. 13. ein Grundplan oder eine horizontale Ansicht der Scheren mit

ihren daran befestigten Federn ganz fertig zum Gebrauche ist.

Fig. 14. ist

eine Seitenansicht derselben; Fig. 15. eine Ansicht der

laufenden Klinge von vorne, und zeigt die Art, wie die Federn daran befestigt sind;

und Fig. 16.

ein Vertikalquerdurchschnitt durch beide Scherenklingen. a ist die liegende Klinge; b die laufende

Klinge; cc zwei gebogene Federn, mit einem Ende an

die obere Seite der liegenden Klinge festgeschraubt, mit dem anderen durch eine nach

Belieben zu regulirende Stellschraube an der vorderen Seite der laufenden Klinge

befestigt.

Durch diese Anordnungen der Federn wird das Unbequeme der Bogen an den alten Scheren

beseitigt; der Scherenrahmen nimmt weniger Raum ein, und man ist im Stande, auf das

Tuch mit einem Schnitte beinahe in der ganzen Laͤnge der Klingen zu

wirken.

Ich schlage vor, der laufenden Klinge meiner verbesserten Scheren, wie solche in Fig. 13 und

14.

dargestellt sind, die erforderliche Bewegung mittelst einer kleinen Kurbel an dem

Rahmen oder Gestelle der Scheren zu geben, welche Kurbel durch ein Laufband von

denjenigen Theilen der Maschine umgedreht wird, von welchen diese Bewegung bei den

gewoͤhnlichen Maschinen dieser Art bewirkt wird. Von der Kurbel an der Seite

des Scherengestelles kann die Bewegung mittelst der Verbindungsstange h, welche mit einem Ende an der Kurbel, mit dem anderen

an dem Hebel i befestigt ist, dem aͤußeren Ende

der Welle j mitgetheilt werden, deren Zapfen in den

Anwellen der Arme kk sich drehen, welche von der

oberen Flaͤche der liegenden Klinge hervorragen. An der Welle i ist die kleine Walze (drum) l befestigt, uͤber welche der Riemen

oder das Laufband m laͤuft, und am anderen Ende

mit dem Hebel n auf die gewoͤhnliche Art

verbunden ist, welcher Hebel, mittelst des Riemens o und

der Stellschraube p, gleichfalls mit der liegenden

Klinge in Verbindung steht. Man wird einsehen, daß durch diese Anordnung der Theile

die Klingen beinahe von Ende zu Ende schneiden koͤnnen, da kein Theil der

Scheren in den Weg des Lagers oder des Tuches kommt.

Um zu verhuͤten, daß die laufende Klinge von der liegenden Klinge zu weit

abspringe, lasse ich den gekruͤmmten Theil der Stellschraube p an dem Arme k bis an den

Ruͤken der laufenden Klinge reichen, wodurch diese gehindert wird zu weit

zuruͤkzuspringen.

Der dritte Theil meiner Verbesserungen, naͤmlich die Art, die Klingen der

Scheren zu stellen, wird durch die Figg. 10, 14 und 15. dargestellt.

In Fig. 10.

sieht man an dem Schenkel l der liegenden Klinge ein

Gelenk oder einen Ring r mit dem Ende eines Hebels s, und den Haken der Stellschraube t, welche durch ein Loch im Hebel s geht. Durch Anziehen der Mutter dieser Schraube wird der Schenkel der

Klinge ein wenig gebogen, und auf diese Art die Richtung der laufenden Klinge

veraͤndert, so daß diese mit der groͤßten Genauigkeit bis auf ein Haar

regulirt werden kann, ohne die Klingen oder Federn anzustrengen. Die Art, wie die

Schneiden der Scheren gerichtet werden, indem ihre Federn oben auf den Klingen

befestigt sind, ist in Fig. 14 und 15.

ersichtlich, wo das Ende jeder Feder an die laufende Klinge mittelst eines

Schraubenbolzens u befestigt ist, welcher in einer

Oeffnung in der Klinge spielt, mit einem Arme v, der von

der Seite der Feder hervorreicht, in welcher das Gewinde des Schraubenbolzens als in

einer Mutter arbeitet, waͤhrend die Schraube durch das Gestelle w gestuͤzt und in ihrer Lage festgehalten wird.

Durch Umdrehen der Schraube g kann die Klinge aufgehoben

oder niedergelassen, und so die Stellung der Scheren nach Belieben gerichtet

werden.

Eine andere Art, die Federn zu richten, welche nebst der so eben beschriebenen mit

Vortheil gebraucht werden kann, ist in Fig. 16. dargestellt, wo

man das Ende der Feder in dem Ausschnitte des kleinen Gestelles x auf der oberen Flaͤche der liegenden Klinge

befestigt sieht, so daß

diese Feder durch Umdrehen der beiden Stellschrauben y

und z vor- oder ruͤkwaͤrts bewegt,

und so die Richtung der Klinge regulirt werden kann.

Da ich in meiner gegenwaͤrtigen Erklaͤrung, in der Absicht, meine

Erfindung verstaͤndlicher zu machen, einige Theile beschrieben habe, welche

nicht neu sind, und auf welche ich keinen Anspruch mache, so wuͤnsche ich

besonders zu bemerken, daß meine Erfindung 1) in der beschriebenen neuen Gestalt der

laufenden Klinge, wodurch diese dem Tuche eine glatte Flaͤche darbietet, wenn

sie von der liegenden Klinge sich entfernt; 2) in den neuen Anordnungen oder Formen

der Federn, wie solche hier abgebildet und beschrieben sind, und in der Art, diese

Federn mit den Scherenklingen zu verbinden; und 3) in der hier beschriebenen Art,

die Schneiden der Klingen zu stellen, bestehe.

Tafeln