| Titel: | Ueber Nuzen und Anlage von Eisgebäuden statt der bisherigen Eiskeller oder Eisgruben. Von dem Oberamtmann, Herrn Siemens, zu Pyrmont. |

| Fundstelle: | Band 40, Jahrgang 1831, Nr. LII., S. 261 |

| Download: | XML |

LII.

Ueber Nuzen und Anlage von Eisgebaͤuden

statt der bisherigen Eiskeller oder Eisgruben. Von dem Oberamtmann, Herrn Siemens, zu Pyrmont.Da wir bisher alles was auf Aufbewahrung des Eises Bezug hat, sorgfaͤltig

sammelten und in diesem Journale mittheilten (man schlage daruͤber die

Register nach), so nehmen wir auf diesen Grund keinen Anstand, die hier folgende

Abhandlung uͤber Anlage von Eisgebaͤuden, welche mit den

amerikanischen Eisbehaͤltern (polyt. Journal Bd. XXII. S. 269.) einige Aehnlichkeit

hat, aus den Verhandlungen des Vereins zur Befoͤrderung des Gewerbfleißes

in Preußen Jahrgang 1831. S. 50. der Vollstaͤndigkeit wegen mitzutheilen.

A. d. R.

Aus den Verhandlungen des Vereins zur Befoͤrderung des

Gewerbfleißes in Preußen. 1831. 1ste Lief. S. 50.

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Siemens, uͤber Nuzen und Anlage der

Eisgebaͤude.

Der Nuzen des aufbewahrten Eises fuͤr den Sommer, besonders fuͤr große

Wirtschaften, als Brauereien, Brennereien, Molkenwesen, Mezgereien u.a.m. ist

bekannt. Doch scheint dessen Nuzbarkeit bisher noch nicht in verdienter Art

gewuͤrdigt zu seyn, theils weil die Mittel der sichern Aufbewahrung des Eises

wohl zu unbekannt, oder wenigstens noch nicht angewendet, theils weil die

Nuzanwendung des Eises selbst noch nicht uͤber ihre gewoͤhnlichen

Graͤnzen hinausgeschritten ist. Sind wir so gluͤklich, Schnee oder Eis

einmal im Laufe des Jahrs vom Himmel zu erhalten, so duͤrfen wir es wahrlich

nicht wieder schmelzen lassen, ohne das Noͤthige fuͤr unsern Bedarf

fuͤr den Sommer aufzubewahren. – Um die Wirkung der Kaͤlte zu

zeigen, die das Eis waͤhrend dem Schmelzen hervorbringt, bedarf es nur des

Beispiels, daß wenn gleiche Quantitaͤten Wasser von 60° R. und Eis von

0° vermischt werden, die Temperatur des Wassers doch 0° bleibt,

obgleich nach dem arithmetischen Mittel beider Temperaturen die Waͤrme des

Wassers 35° haͤtte seyn muͤssen. Allein die freie Waͤrme

des Wassers war erforderlich, um das Eis zum Schmelzen zu bringen, ohne eine

Erhoͤhung der Temperatur der dadurch erhaltenen Wassermenge zu bedingen,

indem die Waͤrmecapacitaͤt des Wassers betraͤchtlich

groͤßer ist, als die des Eises.

Zu obigen Zweken bediente man sich bisher der Eiskeller oder Eisgruben, die man unter

der Erde anlegte und wasserfrei hielt. Waren diese Raͤume hinlaͤnglich

mit schlechten Waͤrmeleitern ausgelegt, so genuͤgten diese

Vorrichtungen wohl theilweise zu einigen Zweken, allein selten fallen die Anlagen

der Art so aus, daß das Eis darin von einem Jahr ins andere erhalten werden kann,

was dann um so empfindlicher wird, wenn die Keller nicht jaͤhrlich

nachgefuͤllt werden koͤnnen. Die Hauptursache dieses Verstoßes liegt in

der Temperatur unserer Erde selbst. Bekanntlich duͤrfen wir fuͤr die

Temperatur unserer obern Erdschichten die mittlere Temperatur der sie umgebenden

atmosphaͤrischen Luft annehmen. Diese ist fuͤr unsere Gegenden 6 bis

7° R.,Fuͤr Berlin 9,1° C. = 7,28° R. A. d. R. d. G. V. in den heißen Laͤndern Europens aber wohl 10 bis 14° R.

Koͤnnten wir den Eisraum so hinlaͤnglich mit schlechten

Waͤrmeleitern umgeben, daß die Waͤrme der Erde nicht durchzudringen

vermoͤgend waͤre, so wuͤrde das Eis sicher nicht schmelzen.

Aber eine solche Umgebung in der Erde zu schaffen wuͤrde unsaͤgliche

Kosten verursachen, und das zu verwendende Kapital sich nicht verinteressiren

koͤnnen, auch die anzuwendenden Materialien moͤchten leicht in

Gaͤhrung gerathen. Dieß brachte mich endlich auf den Gedanken, mit einen Raum

zur Eisbewahrung statt unter der Erde uͤber der Erde zu bauen; hier konnte

ich noch weiter um mich greifen. Ich baute einen Keller zur Conservirung der

Lagerbiere etc. und ein Vorrathsgewoͤlbe fuͤr alle im Sommer schwer

aufzubewahrenden Gegenstaͤnde; diese wurden dann hinlaͤnglich mit Eis

belegt, was ich mit den billigsten schlechten Waͤrmeleitern dergestalt

umhuͤllte, daß die aͤußere Waͤrme wenig oder fast gar nicht

eindringen konnte.

Ich waͤhlte zur Eisumschließung die billigsten schlechten Waͤrmeleiter,

als: Luft, Holz, Stroh, schlechtes aber troknes Heu und Spreu von Getreide, welche

leztere wegen ihrer kuͤrzern Zwischenraͤume sich sehr gut zur

Lufteinhuͤllung eignet. Sind dieß auch nicht die besten Mittel, so sind es

doch diejenigen, die dem Landwirth am naͤchsten liegen und womit er durch

eine groͤßere Anhaͤufung dasjenige bezweken kann, was in anderen

Verhaͤltnissen durch kraͤftigere aber kostbarere Nichtleiter der

Waͤrme in engeingeschlossenen Raͤumen zu bewirken seyn wuͤrde.

Zur Auffuͤhrung eines solchen Eisgebaͤudes waͤhlte ich

uͤber der Erde einen troknen Plaz und umschloß den laͤnglich

vierekigen Raum so weit, als das Eis zu liegen kommen sollte, mit einer Mauer von 6

Fuß Hoͤhe und 2 Fuß Breite, im Lichten 42 Fuß lang und 26 Fuß breit. Das

Innere dieses Raumes ließ ich auf jede 6 Fuß mit einer 1 1/2 Fuß breiten Mauer

durchziehen; auf diese Mauern sollte das Fundament des Gebaͤudes ruhen. Dieß

Fundament besteht in Balken, auf welche 2 bis 3 zoͤllige, mit Pech

uͤberzogene, Bohlen geschlossen gelegt und nachher kalfatert oder wasserdicht

geschafft werden. Hierdurch ist nun schon ein Raum mit ruhender trokner Luft, als

schlechtem Waͤrmeleiter, unter dem ganzen Gebaͤude gebildet. Es

laͤßt sich nur ein solcher hier allein anbringen, denn jeder andere

wuͤrde durch die aus der Erde aufsteigenden Duͤnste bald dem

Verderben unterworfen seyn. Zur Ableitung der Feuchtigkeit von Unten stehen die

innern Raͤume mit Kanaͤlen in Verbindung; auch ist der innere Raum 1

1/2 Fuß hoch mit Kohlen ausgestampft, am besten mit ausgebrannten Steinkohlen oder

Holzkohlengestuͤbe. Wasser, welches sich zufaͤllig sammeln

koͤnnte, findet seinen Ausweg durch eine angebrachte Roͤhre unter der

Erde zur Seite, damit die Luft unter dem Gebaͤude moͤglichst troken

gehalten werde. Auch zur Ableitung der Feuchtigkeit, die durch den Abgang des Eises

sich oberhalb der Bohlen erzeugt, ist gesorgt, dieselbe wird auf den

abschuͤssig gelegten Bohlen zur Seite geleitet und mittelst kleiner Rinnen,

die in die Bohlen gehauen, gesammelt und ebenfalls durch ein enges Rohr

auswaͤrts gefuͤhrt.

Auf obigem Fundament errichtete ich nun aus starkem eichenen Zimmerholz ein

Gebaͤude dergestalt, daß es innerhalb dem Druk eines stark beschwerten

Gewoͤlbes und von Außen ebenfalls einem starken Druk widerstehen konnte. Den

innern Raum ließ ich dann ausbauen, aus guten Baksteinen wasserdichte

Gewoͤlbe anlegen, die als Keller und Vorrathskammern dienen sollten. Die

Bohlen in diesen Gewoͤlben wurden ebenfalls mit Baksteinen oder steinernen

Platten belegt, vorzuͤglich deßwegen, um so viel als moͤglich alles

Holz einzuhuͤllen, was immer in solchen Raͤumen einen mulstrigen

Geruch verbreitet. Das uͤbrige Innere des ganzen Gebaͤudes

uͤber diesen Gewoͤlben war zur Fuͤllung mit Eis bestimmt. Das

Eis mußte nun durch die moͤglichste Einhuͤllung von den schlechten

Waͤrmeleitern entfernt gehalten werden, mit welchen es umschlossen werden

sollte, denn jede Vereinigung, selbst auch nur die der Duͤnste, wuͤrde

eine Aufloͤsung der schlechten Waͤrmeleiter, eine Gaͤhrung

veranlassen, dieß eine Waͤrmeerzeugung zur Folge haben und so das Schmelzen

des Eises progressiv befoͤrdern muͤssen. Das Aeußere des

Gebaͤudes wurde deßwegen mit einzoͤlligen eichenen Dielen benagelt. Um

jedoch jede Mittheilung der Feuchtigkeit so viel als moͤglich zu vermeiden,

war es nothwendig, die Dielen, deren Seiten 2 Zoll uͤber einander zu liegen

kommen, nicht von Unten herauf (wie gewoͤhnlich der Fall ist, um ein

Gebaͤude gegen Naͤsse von Außen zu schuͤzen), sondern von Oben

herab uͤber einander zu legen und zu nageln. Die Duͤnste vom Eis, wenn

sie sich nun auch an die Dielen ansezen, koͤnnen dann unmoͤglich nach

Auswaͤrts an die Bedekung dringen, sondern muͤssen an der inneren

Seite heruntergleiten. Die Bedekung obigen Gebaͤudes mit schlechten

Waͤrmeleitern ist nach allen Seiten hin und auch uͤber demselben 12

Fuß stark. Sie besteht, wie schon gesagt, aus den billigsten, als Stroh, Heu, Spreu,

Ruͤbsamenschoten etc., womit das ganze Gebaͤude, in einer angemessenen

Ordnung, tienenartig umlegt ist. Um diese Tiene noch mehr gegen das Eindringen

der Waͤrme und hauptsaͤchlich gegen Feuersgefahr zu schuͤzen,

wird sie mir einer Deke von Lehm uͤberzogen; und diese dann wieder mit einem

billigen Kitt, der aus Lehm, Grand, Kuhdrek, etwas Kalk, mit feinem Haͤksel

oder Spreu gemengt, besteht und statt mit Wasser, mit Mistjauche oder Guͤlle,

zu Kleister gemischt worden. Dieser Ueberzug ist so haltbar, daß das Regenwasser

wenig Einfluß darauf aͤußern kann. Um das Eindringen der Sonnenstrahlen zu

hindern und abzuhalten, wird das Ganze noch mit Kalk uͤberstrichen. Auch kann

das ganze Gebaͤude mit schnellwachsenden vielschattenden Baͤumen

umpflanzt werden.

Wir kommen nun zum Eingang in das Eisgewoͤlbe; dieser muß sehr vorsichtig

angelegt werden. Es ist bekannt, daß trokene ruhende Luft ein sehr schlechter

Waͤrmeleiter ist, und diesen koͤnnen wir auch nur allein hierbei

benuzen. Je mehr Abtheilungen also vorhanden, in denen die trokene Luft in Ruhe

bleiben kann, desto weniger leicht wird die Waͤrme bis zum Eisgewoͤlbe

dringen. Zu diesem Zwek sind drei Abtheilungen vorhanden, wovon jede wieder mit

schlechten Waͤrmeleitern geschlossen ist; naͤmlich durch

Thuͤren, die auch mit leichtem Holz versehen seyn koͤnnen, aber in der

Mitte, auf 4 bis 5 Zoll Staͤrke, mit Wolle, Haaren oder Federn

ausgefuͤttert seyn. Die vierte Thuͤr oͤffnet endlich das

Gewoͤlbe zur ersten Vorrathskammer, welche dann, nachdem die Temperatur bis

dahin durch die Abtheilungen allmaͤhlich erniedrigt worden, wenig mehr an

Kaͤlte verlieren kann. Das Ganze des Eingangs bildet ein starkes, massives,

mit Balken, Sparren und Strohdach versehenes Gebaͤude, dessen mit Dielen

belegter Boden mit Stroh gefuͤllt und festgestopft ist. Eine Roͤhre

fuͤhrt frische Luft nach dem Vorrathsgewoͤlbe; oben im Gewoͤlbe

befindet sich eine andere Roͤhre, um die dunstige Luft aufwaͤrts

abzufuͤhren. Dieser Abzug ist hier um so noͤthiger, als der

aufzubewahrenden Gegenstaͤnde in diesem Gewoͤlbe mancherlei sind. Die

Roͤhren sind gewoͤhnlich verschlossen und werden nur periodisch in

kuͤhler Zeit geoͤffnet. Unten geschieht dieß mit eigens dazu geformten

Stoͤpseln, oben aber durch eine Klappe, die mittelst einer auswaͤrts

Herabhaͤngenden Schnur aufgezogen werden kann.

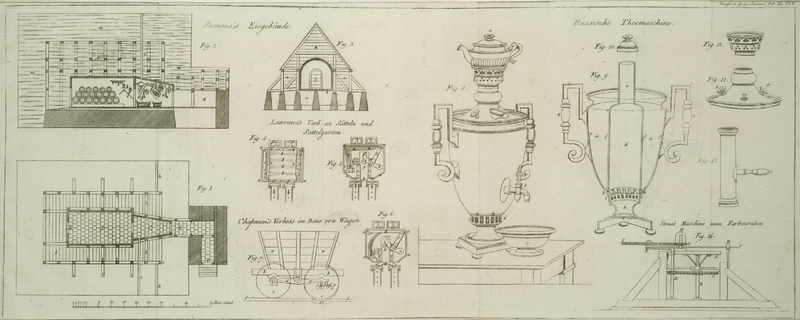

Beschreibung der auf Tab. V. gegebenen Zeichnung des Eisgebaͤudes.

Fig. 1. stellt

das Gebaͤude dar, so wie die Sohle desselben auf den Bohlen ruht; Fig. 2. einen

senkrechten Laͤngendurchschnitt und Fig. 3. einen

Querdurchschnitt des Gebaͤudes.

In Fig. 3.

sieht man den Grund a mit den Mauern, auf welchen die

Balken ruhen. Der untere Theil der Raͤume ist gegen 1 1/2 Fuß hoch mit trokenen schlechten

Waͤrmeleitern, z.B. Kohlengestuͤbe oder ausgebrannten Steinkohlen,

festgestampft. Auf die Balken ist das gepechte, kalfaterte Fundament b gelegt. Der Eingang d

besteht aus drei Abtheilungen und vier doppelten Thuͤren, wovon die vierte

e das erste Eisgewoͤlbe oͤffnet. Zur

Bequemlichkeit beim Oeffnen bestehen die Thuͤren aus zweien Fluͤgeln,

die in der Mitte schraͤg zusammenschlagen, und von denen der eine

gewoͤhnlich ungeoͤffnet bleibt, sobald nicht Tonnen oder sonstiges

Geraͤth hineinzuschaffen sind. Die ersten drei Thuͤren sind mit

hoͤlzernen Thuͤrgeruͤsten umgeben und saͤmmtlich, der

Dichtigkeit wegen, mit Tuchleisten doppelt bekleidet. Die vierte Thuͤr, die

das erste Eisgewoͤlbe f oͤffnet, hat

dieselbe Einrichtung; das Thuͤrgeruͤst besteht nicht aus Holz, sondern

aus Stein, in welchem die Haken mit Blei eingegossen sind. Das Eisgewoͤlbe

ist mit guten Baksteinen gemauert, die der Feuchtigkeit widerstehen, ohne zu

zerbroͤkeln. Die Baksteine werden auf ihre schmale platte Seite vermauert und

in guten Cementkitt gelegt, der nicht die geringste Feuchtigkeit durchlassen darf.

Die Gewoͤlbe, und vorzuͤglich das Vordergewoͤlbe, was

hauptsaͤchlich zur Aufbewahrung aller moͤglichen Victualien dient,

werden mit gegen 60 bis 80 Stuͤk eiserner Haken versehen, die gleich

anfaͤnglich mit Vorsicht einzumauern und zu verwahren sind. An jeder Seite

dieses Vorgewoͤlbes befindet sich eine kleine Pforte, 3 Fuß breit, 5 Fuß

hoch, gewoͤlbt aber zugemauert, die nur in dem Fall aufgebrochen wird, wenn

das Gebaͤude mit Eis nachgefuͤllt werden soll. Zur Versicherung des

Gewoͤlbes sind die drei Quermauern oben mit eisernen Stangen und Haken

festgeklammert. Eine zweite aber einfache Thuͤr in Stein gesezt

oͤffnet in diesem Gewoͤlbe den hinteren Vorrathskeller, in welchem

Lagerbier und sonstige Fluͤssigkeiten aufbewahrt werden. In der Mauer im

Hintergrund ist das sogenannte Eispfoͤrtchen h

angebracht, woraus der taͤgliche Bedarf des Eises genommen wird. Dieses ist

ebenfalls mit einer festanschließenden Thuͤr, in Steingeruͤst gesezt,

versehen. Zu bemerken sind noch die beiden untern Roͤhren k, um die Feuchtigkeit aus den unteren Raͤumen zu

leiten, und die Luftroͤhre i, die ins

Vorrathsgewoͤlbe fuͤhrt.

Fig. 2. gibt

den Durchschnitt des Eisgebaͤudes nach seiner Laͤnge: d die beiden Vorzimmer, das Vorrathsgewoͤlbe und

der Keller zur Aufbewahrung der Fluͤssigkeiten; l

die Umgebung der Gewoͤlbe mit Eis, hier bemerkt man die Spizen der Sparren

mit der ersten Bretterflur darauf, ebenfalls die durchstehenden Hahn- und

Kehlbalken, endlich die Umgebung mit schlechten Waͤrmeleitern m, m, m und die Luftroͤhre i. In Fig.

3., die den Querdurchschnitt des innern Gebaͤudes angibt, bemerken

wir die Bauart des Sprengwerks n, um dem Druk des Gewoͤlbes

von Innen und dem Druk von Außen zu widerstehen. In dem Gewoͤlbe selbst

werden wir noch das hinterste Pfoͤrtchen h

gewahr, durch welches das Eis ausgenommen werden kann. Wie schon gesagt, muß die

Umbansung tienenartig geschehen, damit durchaus keine Feuchtigkeit einwaͤrts

dringen kann, sondern vielmehr Alles nach Außen geleitet wird. Ich habe dabei

folgende Ordnung beobachtet: an das Gebaͤude legte ich zuerst 2 Bund

Gerstenstroh, zwischen welchen ein Raum von 1 Fuß offen gelassen wurde, der mit

Spreu vollgestopft und getreten wurde. In dieser Art fuhr man fort, so lange an dem

Gebaͤude in schraͤger Richtung nach Außen hin aufzubausen, bis daß die

ganze Bansenlinie, wenn das lezte Bund Langstroh auf die 12 Fuß Breite ausgelegt

war, sich unter einem Winkel von 45 Grad nach Außen hinneigte. Das Bansen auf obige

Weise wurde vom Gebaͤude aus immer angefangen und unter dem genannten Winkel

bis 18 Fuß uͤber die Spize des Dachs damit fortgefahren. Nachdem die Tiene

sich gehoͤrig gedruͤkt und gesenkt hatte, betrug die Hoͤhe nur

noch etwa 12 Fuß uͤber dem Dach.

Wegen Aufbauung des ganzen Gebaͤudes muß ich noch einige Regeln

anfuͤhren. Man fange mit dem Bau der Grundpfeiler im Fruͤhjahr zeitig

an; sobald diese ausgetroknet sind, wird an der Balkenflur und an der Bedielung des

Fundaments gearbeitet. Die Bohlen hierzu muͤssen durchaus troken seyn, damit

sie geeignet das heiße Pech und die Kalfalterung aufzunehmen. Alsdann wird das

Gebaͤude darauf gerichtet, jedoch nur so weit bedielt, als erforderlich, um

das darin jezt aufzufuͤhrende Gemaͤuer vor Regen zu schuͤzen.

Die Gewoͤlbe werden dann in beschriebener Art darin aufgefuͤhrt; das

Gebaͤude bleibt hierauf unterwaͤrts so lange offen, bis die

Gewoͤlbe voͤllig ausgetroknet sind, wozu wohl 1 bis 2 Monate

erforderlich seyn duͤrften. Wenn dieß geschehen, so ist dann das

Gebaͤude voͤllig zu umdielen und in gehoͤriger Ordnung zu

umbansen, jedoch bleibt die hinterste Giebelseite offen, um das Gebaͤude im

Winter bequem mit Eis fuͤllen zu koͤnnen. Vortheilhafter fuͤr

die Erhaltung des Eises wuͤrde es allerdings seyn, wenn die Umbansung des

Gebaͤudes lange vorher, ehe das Eis hineingebracht wird, in Ordnung gebracht

waͤre, damit sich die Tiene gehoͤrig in ihrer Ruhe wieder

gekuͤhlt, oder so zu sagen abgelagert haben koͤnnte, denn auch das

aͤlteste und trokenste Stroh erregt aufs Neue wieder Waͤrme, sobald es

umgebanst wird, was von der Friction herruͤhren mag. Die Einbringung und

Fuͤllung des Gewoͤlbes mit Eis wuͤrde aber dann doch zu

beschwerlich fallen und man muß sich den Verlust an Eis hierbei gefallen lassen. Bei

dieser ersten Tiene ist noch zu beobachten, daß dieselbe an der Giebelseite in

schraͤger Richtung aufgefuͤhrt wird, damit die neue Banse sich auf die aͤltere

stuͤzen und ohne groͤßern Nachtheil nachgefuͤhrt werden kann.

– Zur Einbringung des Eises ist ein strenger Winter zu waͤhlen, auch

ist dieses Geschaͤft nicht waͤhrend des Thauwetters vorzunehmen, denn

die Erfahrung hat gezeigt, daß es in Hinsicht der Aufbewahrung des Eises ein großer

Unterschied ist, ob diese Arbeit waͤhrend des Frostes oder Thauwetters

geschieht.Es verdient auch darauf aufmerksam zu machen, daß man das Eis nicht sogleich

nach dem Aufhauen in den Eiskeller einfahre, sondern daß es einige Zeit in

Haufen liegen bleiben muß, um die niedere Temperatur der kalten Luft

anzunehmen, denn da, wo es mit Wasser in Beruͤhrung war, hat es nur

0° Kaͤlte, es wird aber erst nach einiger Zeit die Temperatur

der umgebenden kalten Luft annehmen. Zur Zeit von Thauwetter ist das Eis

0° kalt, also selbst im Schmelzen begriffen. A. d. R. d. G. V.

Das Eis wird im Gebaͤude mit hoͤlzernen Kloͤppeln zerschlagen.

Wenn die unteren Raͤume mit Eis gefuͤllt sind (was auch bei der

Giebeloͤffnung geschehen kann, da die Dielen auch von Unten in derselben

Ordnung, wie die fruͤhern, angenagelt werden koͤnnen, wenn man die

eine hinter die andere schiebt), so muß das Eis auf schraͤg gerichteten

Bohlen, mittelst kleiner Kasten, aufwaͤrts gezogen und in die hintern

Raͤume geschafft werden; anfaͤnglich auf den Balken, worauf die Dielen

zum Weiterziehen liegen, und nachgehends in derselben Ordnung auf den Kehlbalken

hinaus. Auf diese Weise faͤllt diese Fuͤllung mit Eis gar nicht so

schwierig aus, als sie anfaͤnglich scheinen moͤchte. Die Bebansung des

Giebels muß im Winter sehr vorsichtig ausgefuͤhrt werden, hinlaͤnglich

trokenes Stroh, Spreu etc. in Vorrath seyn und zureichende Huͤlfe, um die

ganze Arbeit in einem Tag, bei der Wahl einer hellen, trokenen, kalten Witterung,

schnell vollfuͤhren zu koͤnnen. Zur Versicherung, daß an der Scheidung

der fruͤhern und spaͤtern Banst keine Hoͤhlungen entstehen,

wird solche bei jeder Strohlage mit Spreu ausgetreten. – Dieß waͤren

die Regeln, welche bei einer Hauptfuͤllung des Gebaͤudes mit Eis zu

beobachten, welche jedoch nur bei einem strengen Winter vorzunehmen. Ist nach dem

Aufbau des Gebaͤudes der folgende Winter nicht dazu geeignet, so rathe ich,

lieber einen solchen voruͤbergehen zu lassen, als das Gebaͤude mit

schlechtem Eis zu fuͤllen. Wenn aber diese Arbeit einmal gluͤklich

vollbracht ist, so kann, bei der hier angegedenen Vorrichtung, immer eine Dauer von

6 bis 10 Jahren angenommen werden, bei welcher dann jedes Mal der Giebel losgebanst

werden muß. Kleinere Nachfuͤllungen bei maͤßigen Wintern sind deßwegen

aber auch nicht zu versaͤumen; diese geschehen indeß nur von Innen her,

theils durch das hinterste Pfoͤrtchen, theils durch die beiden kleinen

Nebenpfoͤrtchen im Vordergewoͤlbe, die dann aufgerissen werden

koͤnnen.

Jeder denkende Mann wird es leicht einsehen, daß obige Einrichtung zur Aufbewahrung

des Eises und die Beschaffenheit des Locals schon jedem Haushalt von einigem Umfang

sehr vortheilhaft seyn muß; hauptsaͤchlich wichtig ist sie fuͤr

Landwirthe, die Bierbrauerei, Brantweinbrennerei etc. besizen. Lagerbiere halten

sich waͤhrend des Sommers hoͤchst unvollkommen in unsern

gewoͤhnlichen Kellern, nur in einigen Bierkellern Sachsens, Bayerns, die

zugleich mit Eiskellern in Verbindung stehen, bleibt das Bier haltbar, doch nur so

lange, als der Eisvorrarh anhaͤlt. Sobald dieser nicht ersezt wird, gerathen

dann alle Vorraͤthe ins Verderben. Wie vortheilhaft eignet sich dagegen

unsere Vorrichtung zur Aufbewahrung aller moͤglichen Fluͤssigkeiten

und anderer Victualien, die in der Waͤrme so leicht dem Verderben unterworfen

sind; wie vortrefflich wuͤrden sich z.B. alle Obst- und Zukerweine

(als neuer Gewerbzweig fuͤr Landwirthe) in diesem Keller aufbewahren lassen!

Die Temperatur in demselben bleibt immer 0 Grad und nur dann, wenn eine Zeit lang

darin gearbeitet ist, steigt dieselbe wohl bis auf + 1 bis 2 Grad. Gehen wir nun von

der Kaͤlte-Erzeugung, die unsere Vorrichtung schafft, auf die

unmittelbare Verwendung des Eises selbst uͤber, so finden wir in unsern

Wirthschaften außerordentlichen Nuzen davon. Wie vortheilhaft ist die Anwendung des

Eises bei heißen Sommertagen in den Brennereien, um die Maische bis zum

Anstellungsgrad abzukuͤhlen. Oft ist hier ein Eimer voll genuͤgend,

die Maische zu 1 Oxhoft Brantwein gegen Saͤurung zu schuͤzen. Wie

nothwendig ist das Eis in jedem Molkenwesen; wie vortheilhaft fuͤr die

Kuͤche und uͤberhaupt den ganzen innern Haushalt!

In meinem Verhaͤltnisse hier in Pyrmont hat mir das Eisgebaͤude

wesentlichen Nuzen geschafft; meine Lagerbiere, unter der Benennung Eisbiere, sind

in der ganzen Gegend bekannt. Da mit dem Vorrathsgewoͤlbe eine Mezgerei in

Verbindung steht, so habe ich das Publicum in den heißesten Sommertagen immer mit

dem besten Fleisch versehen koͤnnen. Auch den uͤbrigen Mezgern steht

es frei, ihr Fleisch gegen maͤßigen Miethzins hier im Eishause aufzubewahren,

wovon diese um so lieber Gebrauch machten, als sie oft in den heißesten Tagen in die

Verlegenheit gerathen waren, ihr Fleisch nach dem dritten oder vierten Tag schon

wegzuwerfen. Selbst die angesehensten Brunnengaͤste senden ihre Victualien

und Medicamente zur Aufbewahrung ins Eishaus. Noch muß ich bemerken, daß in den

Eisgewoͤlben die groͤßte Reinlichkeit zu beobachten ist. Das

Vorrathsgewoͤlbe muß wenigstens immer so rein als die beste Holstein'sche

Molkenstube gehalten werden. Das Scheuern der Waͤnde und Fußboͤden mit

kaltem Wasser thut dem Eis wenig Abbruch.

Was die Kosten der Anlage betrifft, so duͤrften diese dem Landwirth wohl

weniger beschwerlich fallen, als dem Staͤdter, der Alles dazu

kaͤuflich herbeischaffen muß. Die zu verwendenden Baumaterialien behalten

auch auf die Dauer ihren Werth und koͤnnen dabei also nur die Interessen des

Kapitals in Betracht kommen. Zur Verwahrung des Eises, um es nur im Sommer, Behufs

der Brennerei, Kuͤche und Molkenwesen zu verwenden, bedarf es

natuͤrlich weniger kostspieliger Vorrichtungen. So hat sich z.B. mein Bruder,

der Oberamtmann Siemens in Lutter am Barenberge, in

seiner Wirthschaft uͤber der Erde einen Eisbehaͤlter gebaut, dessen

Umgebung aus einer doppelten Bretterwand besteht, die auf 3 Fuß breit mit

Gerstenspreu ausgefuͤllt ist. Das Eis erhaͤlt sich hier schon seit

mehreren Jahren, und es liefert diese Einrichtung den Beweis, daß das Eis auf unsere

Weise uͤber der Erde gegen das Schmelzen sicherer verwahrt ist, als auf die

bisherige Art unter der Erde. Zur Aufbewahrung des Eises fuͤr Haushaltungen,

die es bloß fuͤr Kuͤche und Molkenwesen in Anwendung bringen wollen,

rathe ich, dasselbe in doppelte Faͤsser zu paken, deren Zwischenraͤume

mit Kohlengestuͤbe ausgefuͤttert und die uͤber der Erde mit

Stroh umlegt sind. Zu diesem Zwek waͤhle man die gewoͤhnlichen

Stuͤkfaͤsser von 5 Oxhoft Gehalt und seze ein 2 Oxhoft haltendes Faß

hinein, nachdem in diesem durch den Boden, in jenem aber unten an der Seite, eine

Oeffnung gelassen, durch welche die abgehende Feuchtigkeit mittelst einer

Roͤhre abgeleitet werden kann. Diese Faͤsser, wenn sie in einem

kuͤhlen Gebaͤude angestellt werden, wo sie nur einigermaßen mit Stroh

umhuͤllt werden koͤnnen, conserviren das Eis außerordentlich. Wenn die

inneren Faͤsser mit Eis ausgestampft und so weit sie herausreichen mit

Kohlengestuͤbe umgeben sind, so werden die Eisfaͤsser mit einem Dekel

versehen, auf welchem entweder ein Sak mit Kohlengestuͤbe, oder besser noch

mit schlechten Federn gefuͤllt, zu liegen kommt, welcher dann noch ferner mit

hinreichendem Stroh uͤberdekt wird.

Tafeln