| Titel: | Beschreibung eines Flachsdarrofens nebst eines Gemeinde-Brodbakofens. |

| Fundstelle: | Band 41, Jahrgang 1831, Nr. VII., S. 33 |

| Download: | XML |

VII.

Beschreibung eines Flachsdarrofens nebst eines

Gemeinde-Brodbakofens.

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Beschreibung eines Flachsdarr- und Brodbakofens.

Zur Erbauung eines solchen Ofens waͤhle man entweder einen schon an sich

trokenen Plaz, oder suche das Gebaͤude durch Abzugsgraͤben,

Erhoͤhung der Grundmauer u.s.w. vor Naͤsse zu schuͤzen.

– Ein Plaz, welcher gegen die Winde geschuͤzt ist, hat vor Allem den

Vorzug. –

Die vollkommenste Feuersicherheit erzielt man durch die innere Einrichtung, deßhalb

ist es weder noͤthig, noch in vieler Beziehung gut, den Ofen außerhalb dem

Orte zu erbauen. –

Zwar nicht noͤthig, aber besonders polizeilich rathsam ist es mit einer

solchen Doͤrranstalt zum Gemeinde-Gebrauch einen Bakofen mit in

Verbindung zu bringen.

Der Doͤrrraum selbst ist eine Kammer in Quadratform von soliden Seitenmauern,

mit gewoͤlbter Deke.

Es ist noͤthig, Waͤnde und Deke moͤglichst waͤrmehaltig

zu mamen, was man dadurch erreicht, wenn

1) das Gewoͤlbe aus Ziegeln gemacht und mit Lehm

uͤberschlagen wird, und daß man die Waͤnde mit ganz schwach

gebrannten oder mit Luftziegeln aussezt, welche unter die besten

Waͤrehalter gehoͤren und in dieser Hinsicht vor den

staͤrker gebrannten Ziegeln den Vorzug verdienen;

2) wo Lehm und Ziegel nicht leicht zu haben sind, muß man

Waͤnde und Deken von Außen mit schwachen Brettern beschlagen. Da der bloß

mit Luft gefuͤllte Raum unter die besten Waͤrmehalter

gehoͤrt, so ist es gut, wenn der Bretterverschlag etwas von den

Waͤnden und dem Dekengewoͤlbe absteht.

Unten im Doͤrrraum wird der Ofen angebracht, der durchaus auf Luftheizung

eingerichtet seyn muß, wenn der Flachs bald duͤrr und moͤglichst

schoͤn werden soll.

In Schoͤnbrunn ist der Ofen von Ziegel und mit einer eisernen Platte bedekt.

Auf diese Platte ist von Ziegelstuͤken ein horizontaler Zug gemauert, der auf

der einen Seite in den Rauchfang sich oͤffnet, auf der anderen aber in den

Doͤrrraum ausgeht. Wenn nun die Platte heiß wird, so stroͤmt die Luft

kalt bei der aͤußeren Oeffnung in den Zug ein, und kommt sehr heiß bei der

inneren Oeffnung in den Doͤrrraum.

Von dem Feuerraum aus geht hier ein von Kacheln aufgesezter Rauchzug weiter in den

Doͤrrraum horizontal hinein, theilt sich, und geht getheilt mit

ungefaͤhr 1/2 Schuh Steigung und in 2 Eken sich wendend, oberhalb des

Schuͤrloches in den Rauchfang.

Diese noch unvollkommene Einrichtung, welche wegen Mangel an Zeit oder weiterer

Erfahrung nicht anders gemacht werden konnte, ist durch die Abbildungen

veranschaulicht.

Nicht bloß im Dekel des Ofens, sondern auch an den Seitenwaͤnden desselben muß

der Ofen erhizt und eine dreifache Feuerung hervorgebracht werden.

Der Ofen ist von Gußeisen, 4 Schuh lang, 1 Fuß hoch und 1 Fuß weit. Die Platten sind

1/4 bis 3/8 Zoll dik.

Bei groͤßerem Doͤrrraum muß der Ofen auch groͤßer gemacht

werden. Das Ofenthuͤrlein wird nur 8 Zoll hoch. Unter der Stelle wo das Holz

brennt, ist ein Rost wo der Aschenraum vom Boden bis an den Rost mit Mauerziegeln

konisch aufgefuͤhrt wird, doch darf der Rost nur 3/4 Theile so lang seyn, als

der Feuerraum fuͤr das Holz oder fuͤr den Torf groß ist. Der Luftkanal

zu jeder von den 3 Seiten des Ofens muß von Thon (bloßem Ziegelthon und bloß

gedoͤrrt) in einem oder zwei Stuͤken gemacht und an den Ofenplatten so

befestigt werden, daß der Ofen im Ganzen, und jede Platte fuͤr sich durch die

Hize ausgedehnt und durch die Kaͤlte zusammengezogen werden kann, ohne die

Luftkanaͤle zu beschaͤdigen.

Der Rauchkanal darf nicht von Kacheln seyn, welche zu viel Ruß, Pech und Asche

absezen, sondern aus gutem Eisenblech gefertigt werden; derselbe muß in der

Darrkammer herumgefuͤhrt werden und in einem Kamin ausmuͤnden.

Vier Fuß uͤber dem Fußboden der Doͤrrkammer werden Staͤngelchen

auf Querbalken genagelt, welche den Flachs tragen. Zwei Gelaͤnder werden

angebracht, um den Flachs anzulehnen. Auf diesem Stangenrost gehen die beiden

Eingangsthuͤrlein in die Doͤrrkammer. Bei dem einen Eingang hat der

Rost ein Fallthuͤrlein oder Fallgatter, um in den unteren Raum zu

gelangen.

Dem Ofen gegenuͤber geht durch die Deke das Zugloch aus der

Doͤrrkammer, welches mit einer nicht zu leichten eisernen Klappe zu versehen

ist. –

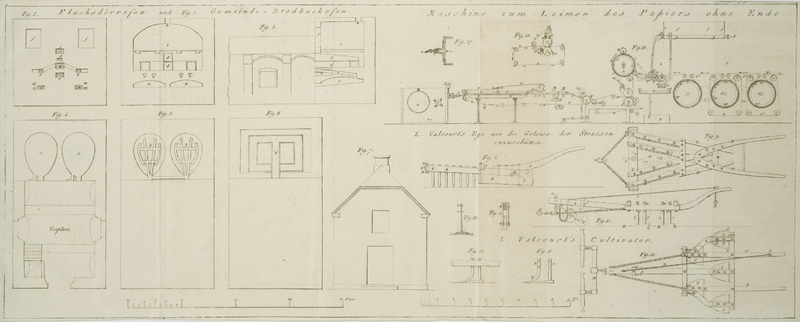

Erklaͤrung der Abbildungen.

Fig. 1. Ist

die Ansicht der Oefen.

Fig. 2.

Querdurchschnitt und

Fig. 3.

Laͤngendurchschnitt derselben.

Fig. 4.

Grundriß der Brodbakoͤfen.

Fig. 5.

Zuͤge derselben.

Fig. 6. Ofen

zur Flachsdoͤrre.

Fig. 7.

Aeußere Ansicht des Gebaͤudes.

In obigen Figuren bezeichnen dieselben Buchstaben gleiche Gegenstaͤnde.

a, Bakoͤfen. b,

Zugloͤcher der Bakoͤfen, mittelst welcher beim Baken die Hize in den

Flachsdoͤrrofen geleitet wird. c, Rost zum

Flachsdoͤrrofen, d, Ofen, durch welchen der

Flachs gedoͤrrt wird. a, Plaz, woselbst der

Flachs aufgestellt wird. f, Eingangsthuͤren zum

Aufstellen des Flachses. g, Zug zur frischen Luft, die

erhizt durch den Flachs geht und die Daͤmpft vertreibt. h, Abzugsoͤffnung der Daͤmpfe. i, Rauchoͤffnung vom Darrofen.

Einige Bemerkungen beim Flachsdoͤrren.

Beim Flachsdoͤrren ist Folgendes zu beobachten.

Der Flachs wird in der Kammer auf den Rost gebracht, daselbst aufgebunden, und auf

die Spizen ganz loker, fast senkrecht, an die Gelaͤnder gelehnt.

Wuͤrde man denselben auf die Wurzeln stellen, so wuͤrde er ungleich

doͤrren.

Das Feuer muß man schon des eisernen Ofens wegen Anfangs ganz schwach unterhalten,

und erst dann muß staͤrker geschuͤrt werden, wenn der Ofen ganz

durchwaͤrmt ist. Die Klappe in der Deke muß so lange offen gelassen werden,

bis der Flachs aufhoͤrt zu schwizen und das Feuern noͤthig ist. Erst

wenn man aufhoͤrt zu feuern wird die Klappe geschlossen.

Es kann waͤhrend des Brechens selbst mit geringem Aufwand von Brennstoff der

leer werdende Raum durch neue Beschikung von Flachs benuzt werden.

Von der dießjaͤhrigen Ernte, welche troken war, wurde der Flachs

fruͤhestens in 3, spaͤtestens in 5 Stunden im ganzen Ofen

brechbar.

Das Meiste was in einem Male gedoͤrrt wurde, waren 33 Buͤschel mit

doppelter Strohlaͤnge von hiesigem Roggenstroh gebunden, das nicht allzulang

ist.

Vom Bakofen.

Da im Bakofen besonders nach Oben Waͤrme ausstroͤmt, so ist es gut,

einen solchen unterhalb der Doͤrrkammer anzubringen.

Der hier beschriebene Bakofen weicht von den gewoͤhnlichen Hausbakoͤfen

dadurch ab,

1) daß er ein 8 Zoll hohes und 1 1/2 Fuß weites Mundloch hat,

welches durch einen Schieber, der sich nach Oben schiebt, gut verschlossen

ist;

2) daß neben dem Mundloch ein kleines Loch zur Unterhaltung eines

Leuchtfeuers befindlich ist, um den Ofen waͤhrend der Arbeit mit dem

Brode zu erhellen;

3) daß das Gewoͤlbe des Ofens moͤglichst flach, und

nicht uͤber 14 Zoll an der hoͤchsten Stelle hoch ist. Die

Woͤlbung faͤngt 5 Zoll oberhalb des Herdes an, so daß die

Seitenwaͤnde noch 5 Zoll senkrechte Hoͤhe haben;

4) steigt der Herd von Vorne nach Hinten 1 1/2 Zoll

aufwaͤrts. Vier Zugloͤcher werden ganz hinten im Ofen angelegt und

gehen uͤber der Deke desselben mit 2 Zoll Steigung auf den Fuß gegen den

Schornstein, wo sie mit gut schließenden Schiebern beliebig geoͤffnet und

verschlossen werden. Schieber sind besser, als die bei den Baͤkern

gewoͤhnlichen Dippel.

Bei der Anlage ist besonders zu beobachten:

1) daß unter dem Herde alle Feuchtigkeit abgeleitet werde.

2) Unter dem Herde darf kein feuchter Schutt, auch kein Sand,

aufgeschuͤttet werden, weil dieser die Waͤrme zu sehr ableitet. Am

besten nimmt man ganz trokenen Lehm, oder ein Geroͤll von Thonschiefer,

das recht viel Zwischenraͤume von Luft gibt, oder Schlaken, besonders

recht trokenes Kohlenloͤsch. Nur ein wenig feiner Sand ist zum Legen der

Herdziegel anzuwenden.

3) Die Seitenwaͤnde des Ofens soll man nicht unmittelbar

der atmosphaͤrischen Luft aussezen, sondern sie durch einen

verschlossenen Luftraum von den Außenwaͤnden des Gebaͤudes

trennen.

4) Weder der Herd noch die Dekenziegeln duͤrfen stark

gebrannt seyn.

5) Auf der Deke des Ofens wird der Zwischenraum zwischen den 4

Zuͤgen nicht ausgefuͤllt, sondern nur bedekt, weil der luftleere

Raum die Waͤrme haͤlt.

6) Wenn unter dem Herde 2 eiserne Anker (Schaudern) quer durch

den Ofen kommen, daß es nicht noͤthig ist, daß man das

Ofengewoͤlbe kuppelfoͤrmig fuͤhrt, sondern es kann als ein flach

gedruͤktes Tennengewoͤlb aufgesezt werden.Der vorstehend beschriebene Flachsdarrofen besteht in der Hauptsache im

Darren des Flachses mittelst erhizter Luft. Die Beschreibung ist zwar

nicht ganz deutlich, indeß finden sich Sachkenner leicht daraus. Gin

solcher ist in der Naͤhe bei Wunsiedel aufgefuͤhrt, und

soll hauptsaͤchlich zum Darren von ungerottetem Flachse dienen.

In wie ferne er sich hiezu ganz eignet, muß die Erfahrung lehren. Zum

Darren von gerottetem Flachs verdient eine solche Darranstalt in Bezug

auf Beseitigung von Feuersgefahr, besondere Empfehlung. Lezteres gilt

auch von dem Brodbakofen, als Gemeindegut, weil von einem guten Bakofen

zum Theil auch die Gewinnung eines gesunden Brods abhaͤngt. A. d.

R.

Tafeln