| Titel: | Beschreibung eines Apparates zur Gewinnung des Erdäpfelmehles. Von. Hrn. Saint-Etienne. |

| Fundstelle: | Band 41, Jahrgang 1831, Nr. XXXII., S. 118 |

| Download: | XML |

XXXII.

Beschreibung eines Apparates zur Gewinnung des

Erdaͤpfelmehles. Von. Hrn. Saint-Etienne.

Aus dem Bulletin de la Société

d'encouragement, 1831. Fevrier S. 120.

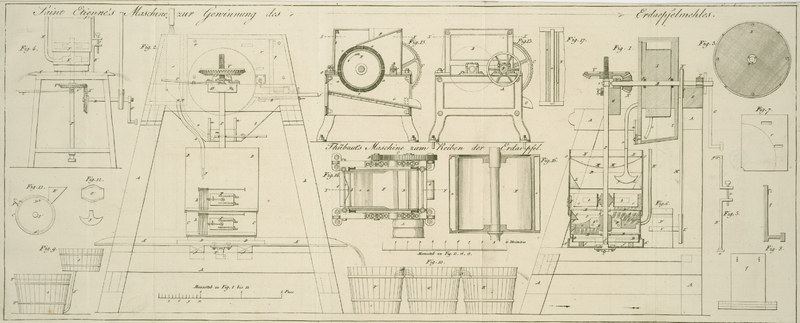

Mit Abbildung auf Tab.

III.

Saint-Etienne, Beschreibung eines Apparates zur Gewinnung

des Erdaͤpfelmehles.

Dieser Apparat verrichtet drei verschiedene Arbeiten: 1) das Zerreiben des Erdapfels

oder die Verwandlung desselben in einen Brei; 2) das Sieben oder Auswaschen des

Breies, um das Sazmehl von feinem Parenchyme zu trennen; und 3) ein zweites

Zerreiben des Parenchymes, um dasselbe bei seinem Austritte aus dem mechanischen

Siebe zu puͤlvern, damit alles Sazmehl aus demselben ausgezogen werden

kann.

Die Vereinigung dieser drei Arbeiten in einem einzigen Apparate hat den Vortheil, daß

dadurch an Handarbeit, an Ausgaben und an Raum bedeutend erspart wird, und daß die

Operationen selbst abgekuͤrzt werden, was um so wichtiger ist, als der

Erdapfelbrei durch laͤngeres Verweilen an der Luft braun wird, und dann diese

Farbe auch dem Sazmehle mittheilt.

Der Apparat, welcher in Fig. 1 und 2. Taf. III. im

senkrechten Durchschnitte und im Aufrisse, von Vorn gesehen, dargestellt ist, ruht

auf einem festen und gehoͤrig altgebrachten Gestelle AA. Er besteht aus drei Faͤchern oder

cylindrischen, hohlen metallenen Stuͤken, welche zusammen ein mechanisches

Sieb, Waͤscher oder Sieber (laveur ou tamiseur) genannt, und zwei

verbesserte mechanische Siebe bilden.

Das erste dieser Siebe dient zur Scheidung des Sazmehles von seinem Parenchyme, d.h.

Zum Auswaschen und Sieben des Breies; das zweite und dritte sind dazu bestimmt, das

seine Parenchym und alle Unreinigkeiten abzuscheiden, welche dem oberen Siebe

entschluͤpft seyn konnten.

Die drei hohlen Cylinder, aus welchen das neue Sieb zusammengesezt ist, bestehen: 1)

aus einem Ringe aus geschmiedetem Eisen, auf welchen ein Haar- oder anderes

Sieb E gestellt wird, welches das feine Parenchym

zuruͤkhalten soll; 2) aus einem zweiten Ringe oder hohlen Cylinder C, auf welchen das Tuch des oberen Siebes kommt; und 3)

aus einem dritten Cylinder B von der Form des zweiten.

Diese drei uͤber einander gestellten und in einander gefuͤgten

Cylinder bilden den Koͤrper des mechanischen Siebes. Man kann noch eine

groͤßere Zahl derselben anbringen, und feinere Gewebe anwenden, wenn man ein

noch reineres Sazmehl erhalten will; allein je zahlreicher und enger diese Gewebe seyn werden, um so

langsamer wird nothwendig die Arbeit gehen.

Zwei Oeffnungen, welche in den Cylindern BC

angebracht sind, und die durch die eisernen, mit Leder gefutterten, Thuͤrchen

FF verschlossen werden, gestatten dem

Parenchyme oder Marke einen Ausweg.

Die Metallgewebe wuͤrden, wenn sie nicht so theuer waͤren, wegen der

Regelmaͤßigkeit ihres Gewebes zur Benuͤzung bei den Sieben den Vorzug

verdienen; der Erfinder wendete neuerlich einen eigenen Zeug aus Haaren, Crinoline genannt, bei seinen Sieben an, und fand, daß

derselbe nicht bloß in Hinsicht auf Dauerhaftigkeit, sondern auch in Hinsicht auf

Wohlfeilheit, allen bisher angewendeten Zeugen vorzuziehen ist.

Die Luftroͤhre H dient dazu, der Luft Ausgang zu

verschaffen, die comprimirt wird, wenn der Raum zwischen den beiden Sieben mit

Fluͤssigkeit angefuͤllt ist.

Der Brei und das Wasser erhalten, wenn sie in das Sieb gebracht sind, darin wohl eine

schnelle kreisfoͤrmige Bewegung; allein, wenn die Fluͤssigkeit durch

die Centrifugalkraft der Agitatoren ein wenig zu stark bewegt wird, so dringt sie

gegen die innere Wand des Siebes und verbreitet sich nach Außen. Um diesen

Uebelstand zu vermeiden, ersann der Erfinder die Stuͤke LL, welche er Ablenker

(déviateurs) nennt; diese brechen die

kreisfoͤrmige Stroͤmung der Fluͤssigkeit, und bringen den Brei

bestaͤndig wieder in die Mitte des Siebes zuruͤk. Ist nun die ganze

Oberflaͤche des Tuches bedekt, so durchdringt das Wasser, welches wie ein

Regen darauf faͤllt, dasselbe, und reißt das Sazmehl mit sich durch das

Gewebe. Damit das Sazmehl sich von dem Gewebe abloͤse, muß man dasselbe sehr

stark erschuͤttern; diese Erschuͤtterungen werden nun hervorgebracht,

wenn der durch die Agitatoren in kreisfoͤrmige Bewegung gesezte Brei gegen

die Ablenker schlaͤgt.

Der Halskragen M, der aus Leder oder aus

gewoͤhnlichem Zeuge besteht, hat gleichen Durchmesser mit dem Siebe; in

seinem Mittelpunkte befindet sich eine Oeffnung, durch welche der Brei und das

Wasser, das zum Auswaschen desselben dient, gehen; er hat an seinem Umfange eine

Randleiste oder einen Umschlag N, durch welchen er in

der Hoͤhe gehalten wird. Der Kreis O des

Halskragens paßt in den Cylinder des oberen Siebes B,

und ruht, 2–3 Zoll vom Rande entfernt, auf kleinen Stuͤzen, die an der

inneren Wand des Cylinders angebracht sind. Dieser Kreis wird so in seiner Stellung

befestigt, daß der Halskragen durch die Gewalt der Stroͤmung der

Fluͤssigkeit nicht von seinem Plaze entfernt werden kann.

Die Buͤchse Q, Fig. 3., welche dazu

dient, das Gewebe des Siebes im Mittelpunkte, durch welchen der senkrechte Wellbaum P geht, festzuhalten, besieht aus zwei Scheiben, von

denen die eine aus Kupfer, die andere aus Eisen verfertigt ist. Diese Stuͤke,

welche an allen ihren Flaͤchen auf der Drehbank abgedreht seyn

muͤssen, muͤssen vollkommen an einander passen; sie werden durch

Schrauben aufeinander festgehalten.

Das mechanische Sieb wird, nachdem es mit allen den so eben beschriebenen

Stuͤken versehen ist, auf den Behaͤlter A'A'

Fig. 2.

gebracht, welcher auf vier Lagerhoͤlzern ff

steht. Dieser Behaͤlter nimmt das Wasser aus dem Siebe auf, und bringt es in

die Gefaͤße, Fig. 9 und 10., in welchen sich das

Sazmehl absezt. Er ruht auf zwei hoͤlzernen Stuͤzen, die mit zwei

Falzen versehen sind, welche die Fuͤße a der vier

mit Schrauben versehenen Spannungsklammern, B' Fig. 5.

aufnehmen, die zur Spannung der Gewebe und zur Befestigung der Siebe dienen, und die

sich mit einem kleinen Winkelhaken g enden. In der

Mitte des Behaͤlters befindet sich eine Regulirschraube T, auf welcher der senkrechte Wellbaum ruht und sich

dreht; diese Schraube dient auch dazu um die beiden Winkelraͤder, V und X mit einander in

Verbindung zu sezen.

Die Agitatoren, welche in Fig. 1 und 4. mit JK und jk

bezeichnet sind, werden durch den senkrechten Wellbaum P, der durch dieselben laͤuft, in Bewegung gesezt. Sie bestehen aus

einer Huͤlse JK, mit metallenen Schaufeln,

bb; an dieser Huͤlse bringt man einen

dreiekigen Zapfen an, der in einer Vertiefung des Wellbaumes P gleitet. Die Schaufeln sind durch die beweglichen, aus Holz oder Metall

bestehenden, mit Buͤrsten besezten, Fluͤgel cc verlaͤngert. Die Bestimmung dieser

Agitatoren ist: 1) den Brei stark gegen die Ablenker L

zu schlagen, um durch die kreisfoͤrmige und bestaͤndige Bewegung alles

Sazmehl abzuscheiden, welches noch in demselben enthalten ist; denn wenn der Brei

auf diese Weise nach allen Richtungen umgekehrt wird, so bietet er alle seine

Oberflaͤchen der Wirkung des Wassers, welches darauf faͤllt, dar; 2)

durch eine leichte Reibung ihrer Fluͤgel auf der Oberflaͤche des

Tuches E, den Durchgang des Wassers mit dem Sazmehle

durch das Gewebe zu beguͤnstigen; und 3) endlich, das Parenchym, nachdem es

all sein Sazmehl abgegeben, durch die Thuͤren F,

aus dem Inneren des Siebes hinauszuschaffen. Die Zahl dieser Agitatoren wechselt von

Einem bis zu dreien, der erste befindet sich uͤber dem Tuche des oberen

Siebes B, der zweite auf jenem des Siebes C, und so fort, wenn noch mehrere Siebe vorhanden sind.

Diese Agitatoren tragen auch eine umgekehrte Buͤrste d, um auch von Unten das Tuch des oberen Siebes zu reinigen.

Der senkrechte Wellbaum P, Fig. 1., wird direct durch

die Achse

R der Reibe in Bewegung gesezt; er endigt sich in die

gestaͤhlte Spize S, die sich in einer Pfanne der

Regulirschraube T dreht. Soll der Wellbaum in einem

mechanischen Armsiebe ohne Reibe (siehe Fig. 4.) arbeiten, so wird

unter dem Behaͤlter A''A'' das wagerechte

Winkelrad V' angebracht, welches durch ein anderes

Winkelrad X' getrieben wird; dieses leztere befindet

sich an einem liegenden Wellbaums R', der durch eine

Kurbel g', in Bewegung gesezt wird.

Zwischen dem wagerechten Rade V und der Unterlage Y ist an dem senkrechten Wellbaume P ein rollenfoͤrmiger Ring i angebracht, der die Gabel des Aushebhebels U

aufnimmt.

Der Vorhang h, Fig. 2., welcher aus Leder

oder starkem Zeuge gemacht ist, wird vor den Thuͤren des Siebes angebracht,

damit der beim Siebe beschaͤftigte Arbeiter nicht ganz mit Mark besprizt

wird, wenn dieses schnell aus dem Siebe herauskommt.

Fig. 1. zeigt

in I einen Cylinder oder eine Reibe aus Ulmenholz, die

sich auf ihren Zapfen YY dreht, und welche

zwischen zwei starken Schraubenmuͤttern pp

festgehalten wird, mittelst welcher sie gerade an jener Stelle befestigt werden

kann, an welcher sie arbeiten soll. Auf der Oberflaͤche dieses Cylinders und

an seinem ganzen Umfange sind Furchen angebracht, die zur Aufnahme von

Saͤgeblaͤttern aus Gußstahl bestimmt sind. Diese

Saͤgeblaͤtter koͤnnen sehr leicht eingesezt und wieder

herausgenommen werden, ohne daß sie jedoch von selbst, durch die drehende Bewegung

allein, aus ihrer Stelle gerathen koͤnnten.

Hr. Saint-Etienne bringt

zwischen dem Reiber und den Seiten des Kastens t, Fig. 2., gut

zugerichtete eiserne Platten r. Fig. 7., an. Dadurch

kommen die Enden des Reibers sehr nahe an die beiden Stuͤke, und die Platten

koͤnnen die ganze Laͤnge des Cylinders beherrschen, ohne irgend etwas

zu schaden. Diese Platten verursachen, da sie nicht anschwellen koͤnnen, gar

keine Reibung und verhindern allen Verlust.

Der bewegliche Schieber g

Fig. 8.,

welcher aus Holz oder Eisen besteht, ist oben an eine Eisenstange befestigt, welche

die Entfernung des Kastens unterhaͤlt. Er naͤhert sich den

Zaͤhnen der Reibe bis auf einige Linien, und wird durch ein Gewicht in dieser

Lage erhalten, welches an dem Ende einer Schraube, die die gewoͤhnlichen

Federn ersezt, angebracht ist. Er nimmt die ganze Laͤnge des Cylinders ein,

und muß immer vollkommen frei in seinen Bewegungen seyn.

Das hoͤlzerne Verbindungs- oder Beruͤhrungsstuͤk j, Fig. 2., ist an dem

Querriegel des Gemaͤuers A befestigt, und nimmt

den Raum zwischen den Bogen oder dem Halse der Reibe ein; man kann dasselbe, wenn

man darauf schlaͤgt, nach Belieben gegen die Zaͤhne der Reibe treiben,

welcher leztern es immer sehr nahe stehen muß, wenn das Zerreiben vollkommen werden soll. Um

dieses Verbindungsstuͤk ohne Schlag den Zaͤhnen der Reibe so viel als

moͤglich zu naͤhern, wurde eine Schraubenmutter unter demselben

angebracht, welche die Schraube k aufnimmt.

An dem vorderen Theile des Kastens l, Fig. 2., welcher den Brei

aufnimmt, ist eine Oeffnung angebracht, die durch ein kleines Schuzbrett, m, zum Theile geschlossen wird; dieses Schuzbrett wird

von Tragleisten, nn, gehalten, und kann durch den

Hebel o aufgezogen werden, um dem Breie Ausgang zu

gestatten, wenn man denselben in das mechanische Sieb B

bringen will.

Fig. 2.,

welcher sich hinter der Reibe und in der Hoͤhe derselben befindet, muß gerade

so viel Wasser enthalten, als zum Auswaschen einer bestimmten Menge Breies

erforderlich ist. An dem Boden dieses Behaͤlters befinden sich zwei Klappen,

uu, durch welche das Wasser ausfließt; ein

Theil desselben begibt sich durch die Roͤhre v

auf den Grund des Kastens, um daselbst den Brei schneller herauskommen zu machen;

der andere Theil faͤllt durch die Roͤhre x, welche sich in das faͤcherfoͤrmige Stuͤk y endigt, direct auf das Sieb. Dieser

Wasserbehaͤlter s wird selbst wieder durch einen

groͤßeren und hoͤher angebrachten Behaͤlter gespeist. (Siehe

die Roͤhre z, Fig. 2.).

Die Reibe, welche zum Zermalmen des Parenchymes dient, Fig. 11., hat die Form

einer runden Buͤchse, und besteht aus zwei Scheiben aus Gußeisen C'C', welche mittelst Schrauben an einem Ringe von

demselben Durchmesser befestigt sind. In dieser Buͤchse befindet sich ein

gefurchter Cylinder oder eine Reibe D', die mit sehr

fein gezahnten Stahlblaͤttern bewaffnet ist. Die Achse l' dieses Cylinders geht durch die beiden Boͤden oder Platten, und

diese dienen derselben als Pfannen. Das eine Ende der Achse traͤgt eine Rolle

L', uͤber welche der Riemen M' laͤuft, der mit der Rolle N', die an dem Wellbaume P

der Reibe R angebracht ist, in Verbindung steht.

Die Parenchymreibe hat drei Oeffnungen: in E', F' und G', Fig. 11. Die Oeffnung E', auf welcher ein kleiner Trichter angebracht ist,

nimmt das Parenchym bei seinem Austritte aus dem Siebe auf. Jene bei F' dient zum Ausspuͤlen, und gestattet auch dem

Parenchyme einen Abzug, wenn dieses in zu großer Menge auf die Reibe faͤllt;

hat dieses Parenchym jedoch hier eine bestimmte Hoͤhe erreicht, so geht es

uͤber und faͤllt in den Trichter E'

zuruͤk, aus welchem es neuerdings und wiederholt auf die Reibe gelangt. Nach

einigen Sekunden ist das Parenchym vollkommen zerkleinert; man laͤßt es dann

bei der unteren Oeffnung G' heraus, und schließt diese

darauf, um die Operation wieder von Neuem zu beginnen. Um die Zerkleinerung des Parenchymes zu

erleichtern, muß man einen kleinen Strahl Wasser in den Trichter E' fließen lassen.

Das Parenchym von einem Sester oder Mezen Erdaͤpfel kann noch 1–2

Kilogr. Sazmehl geben.

Der bewegliche metallene Ueberlaͤufer O', Fig. 12., wird

in die Einschnitte gebracht, welche sich an den Beruͤhrungspunkten der beiden

Behaͤlter Q'Q' befinden. Er dient dazu, daß

die Fluͤssigkeiten von einem Gefaͤße in das andere uͤberfließen

koͤnnen, ohne daß etwas von demselben verloren geht.

Das Verfahren, welches der Erfinder befolgt, um zu bewirken, daß sich das Sazmehl

schneller und unter Anwendung einer geringeren Zahl von Gefaͤßen zu Boden

sezt, besteht darin, daß er das, mit Sazmehl beladene. Wasser bei seinem Austritte

aus dem Siebe in ein Gefaͤß N. 1., Fig. 9., fallen

laͤßt, welches an seinem Boden mit einer Roͤhre S', die in das Gefaͤß N. 2.

fuͤhrt, versehen ist. Da das Sazmehl durch seine eigene Schwere gegen den

Boden trachtet, so kann man das Niederfallen desselben dadurch beschleunigen, daß

man ein oder mehrere Gewebe aus Metall, Haar, Seide oder Canevaß als Hinderniß gegen

das Aufsteigen anbringt; diese, in einem eisernen Reifen gehaltenen, Gewebe werden

bei T'U' befestigt.

Mit dieser, so eben beschriebenen, Maschine kann man, wenn dieselbe durch eine

anhaltende und zwei Pferden gleich kommende Kraft in Bewegung gesezt wird, in Einer

Stunde gleichzeitig oder einzeln 12–1500 Kilogrammen Erdapfel zermalmen und

sieben; die, Maschine arbeitet so viel, als zehn mit Sieben beschaͤftigte

Arbeiter, und gibt, verglichen mit den fruͤher gebraͤuchlichen

Methoden, einen Mehrertrag von 2 bis 3 p. C.

Man wirft die Erdaͤpfel, nachdem sie vorher gut abgewaschen worden, in den

Trichter Fig.

2. Die Reibe verwandelt dieselben in Brei, der sich auf dem Boden des

Kastens l, in einer Quantitaͤt von 2, 3 oder 4 Eimer anhaͤuft. Dann

wird, indem man auf den Hebel o druͤkt, das

Schuzbrett m geoͤffnet, und folglich durch die

Roͤhre v, 1 oder 2 Eimer Wasser aus dem

Wasserbehaͤlter eingelassen, damit der Austritt des Breies in das Sieb BB schneller vor sich gehe. Das in dem

Behaͤlter noch zuruͤkgebliebene Wasser laͤßt man darauf durch

den faͤcherfoͤrmigen Leiter x in das Sieb

laufen. Ist alles Wasser aus dem Behaͤlter ausgelaufen, so oͤffnet man

die Thuͤre F des oberen Siebes, um das Parenchym

herauszulassen, welches in demselben auf seinem Gewebe BB zuruͤkblieb. Ist diese Thuͤre wieder geschlossen, so

verfaͤhrt man auf gleiche Weise mit dem unteren Siebe, aus welchem man

gleichfalls das zuruͤkgebliebene Parenchym auslaͤßt. Das grobe und

feine Parenchym kommt, wenn es aus den Sieben BC tritt, in den

kleinen Trichter E' der Parenchymreibe, Fig. 11., um dort eine

vollkommene Zerkleinerung zu erleiden. Sind alle Thuͤren des mechanischen

Siebes wieder geschlossen, so beladet man die Maschine neuerdings, und faͤhrt

auf die angegebene Weise mit der Arbeit fort. Das Wasser, welches zum Abwaschen und

Sieben des Breies gedient hat, und in welchem das Sazmehl enthalten ist, gelangt aus

dem Behaͤlter A'A' in das Gefaͤß P', Fig. 10., oder in die

Gefaͤße 1, 2 Fig. 9., in welchen sich das Sazmehl absezt. Dieser Bodensaz bildet sich

in den Gefaͤßen von Fig. 9. wegen des Gewebes

T'U' schneller, als in jenen von Fig. 10.; allein das

Wasser laͤuft mittelst des metallenen, beweglichen Ueberlaͤufers

bestaͤndig von einem Gefaͤße in das andere. Das Wasser darf, wenn es

aus der lezten Kufe kommt, gar kein Sazmehl mehr enthalten.

Erklaͤrung der Figuren auf Taf. III.

Fig. 1.

Senkrechter Durchschnitt der Maschine zum Zermalmen und Sieben der Erdapfel zum

Behufe der Sazmehlgewinnung, mit allen ihren einzelnen Theilen.

Fig. 2. Aufriß

derselben von Vorn.

Fig. 3 Das

Sieb im Grundriß.

Fig. 4.

Durchschnitt eines mechanischen Siebes ohne Reiber, welches mit den Armen bewegt

wird.

Fig. 5.

Spannungsklammer.

Fig. 6.

Einrichtung der Parenchymreibe in Verbindung mit dem Zermalm- und

Siebapparate.

Fig. 7.

Gewoͤlbte Platte aus Gußeisen, welche einen Theil der Reibe umgibt.

Fig. 8.

Beweglicher Schieber von Vorn und von der Seite.

Fig. 9 und

10.

Behaͤlter, in welche das mit Starkmehl beladene Wasser gelangt.

Fig. 11. Die

Parenchymreibe fuͤr sich allein.

Fig. 12.

Metallenes Stuͤk, welches auf die Behaͤlter 10 gebracht, und Ueberlaͤufer genannt wird.

Dieselben Buchstaben bezeichnen in allen Figuren auch dieselben

Gegenstaͤnde.

AA, Gestell, auf welchem der ganze Apparat

ruht.

BB, Oberer eiserner Cylinder, der das erste Sieb

enthaͤlt.

CC, Unterer Cylinder, in welchem sich das zweite

und dritte Sieb befindet.

DD, Ring aus geschmiedetem Eisen, in den der

Cylinder C eingefuͤgt wird.

E, Haarsieb.

F, Thuͤren, mit Leder gefuͤttert, zum

Austritte des Parenchymes.

G, Kurbel, mit welcher die Reibe und die Agitatoren

gedreht werden.

H, Luftroͤhre fuͤr den Austritt der

zwischen den beiden unteren Sieben enthaltenen Luft.

I, Reibe mit Saͤgeblaͤttern, welche sich

uͤber dem Siebapparate befindet.

J, Huͤlse, welche an dem Wellbaume P angebracht ist, und die oberen Agitatoren

traͤgt.

K, Huͤlse, die den unteren Agitator

traͤgt.

LL, Stuͤke, welche die kreisfoͤrmige

Stroͤmung der Fluͤssigkeit brechen, und Ablenker genannt werden.

M, Halskragen aus Leder oder Zeug, auf den der Brei bei

seinem Austritte aus dem Zermalmapparate faͤllt.

N, Ring des Halskragens.

O, Umschlag, welcher den Halskragen

zuruͤkhaͤlt, und ihn am Ausgleiten hindert.

P, Senkrechter Wellbaum, an dem die Agitatoren befestigt

sind.

Q, Kupferne Buͤchse, in der Mitte des Siebes E, durch die der Wellbaum P

geht.

R, Wellbaum, der die Reibe traͤgt.

S, Zapfen des Wellbaumes P.

T, Regulirschraube unter dem Wellbaume P, welche ein Pfanne hat, in der sich der Zapfen S dreht.

U, Aushebhebel.

V, Großes, horizontales Winkelrad, an dem Wellbaume P angebracht.

X, Winkeltriebrad an dem Wellbaume R, welches das vorhergehende Rad bewegt.

YY, Zapfen des Wellbaumes R.

Z, Anwellen der Zapfen YY.

A'A', Trog, in welchen das mit Sazmehl beladene Wasser

faͤllt.

B', Spannungsklammer.

C', Platten, zwischen welchen sich die Parenchymreibe

befindet.

D', Parenchymreibe.

E', Trichter derselben.

F', Roͤhre fuͤr den Durchgang des

Ueberlaͤufers.

G', Kurbel des kleinen Siebapparates.

H', Luftroͤhre desselben.

I', Achse der Parenchymreibe.

J'K', Agitatoren des kleinen Apparates.

L', Rolle an der Achse I'

der Parenchymreibe.

M', Riemen, der uͤber die Rolle und uͤber

jene N am Wellbaume R

laͤuft.

O', Metallenes Stuͤk, Ueberlaͤufer

genannt.

P', Q', R', Kufen, in welche das Wasser mit dem Sazmehle

gelangt.

S', Roͤhre, welche die obere Kufe 1, Fig. 9., mit

der unteren Kufe 2 in Verbindung sezt.

T', U' Siebe in dieser lezteren Kufe.

a, Fuß der Spannungsklammer, Fig. 5.

b, Metallene Schaufeln der Agitatoren.

c, Bewegliche, mit Buͤrsten besezte

Fluͤgel, die an den Schaufeln b angebracht

sind.

d, Umgekehrte Buͤrste zum Reinigen des Siebes E von Unten.

e, Spannungsschraube.

ff, Lagerhoͤlzer des Troges A'A'. g, Haken der Spannungsklammer. h, Lederne Vorhange vor den Thuͤren FF.

i, Ring, der den Aushebhebel aufnimmt.

j, Verbindungsstuͤk.

k, Schraube dieses Stuͤkes.

l, Kasten, der den Brei aufnimmt.

m, Schuzbrett.

nn. Tragleisten, in welchen sich dieses auf und ab

bewegt.

o, Hebel zum Oeffnen und Schließen des Schuzbrettes.

pp, Schraubenmutter um die Reibe I anzuziehen.

q, Beweglicher Schieber aus Holz.

r, Gewoͤlbtes Stuͤk aus Metall, welches

die Reibe umgibt.

s, Wasserbehaͤlter.

t, Kasten, in welchem sich die Reibe dreht.

uu, Klappen des Behaͤlters s.

v, Roͤhre, welche das Wasser leitet, das den Brei

auf das Sieb treibt.

x, Roͤhre, welche Wasser auf das Sieb gießt.

y, Faͤcherfoͤrmiges Ende dieser

Roͤhre.

z, Roͤhre, welche zu einem hoͤheren

Behaͤlter gehoͤrt.

Anhang.

Hr. Mallet erstattete im Namen

einer Specialkommission, die aus den HHrn. Bouriat, Labarraque, Francoeur und Vallot bestand, der Société d'encouragement einen sehr vortheilhaften Bericht

uͤber den Apparat des Hrn. St.

Etienne, der in dem Februarhefte des Bulletin

de la Société d'encouragement S. 116. abgedrukt ist. Wir

geben hier, mit Hinweisung auf das, was bereits im XXXVIII. Bande des polyt.

Journales S. 450. uͤber diesen

Apparat gesagt wurde, folgenden kurzen Auszug aus diesem Bericht. Hr. Saint-Etienne verfertigt

seine Apparate (an welchen eigentlich die mechanischen Siebe seine Erfindung sind,

da die Reibe dieselbe, wie die von Burette angegebene

ist) von zwei verschiedenen Groͤßen. An jenen erster Groͤße hat die

Reibe 65 Centimeter im Durchmesser, und 22 1/2 Centimeter in der Laͤnge; die

Hoͤhe des Siebes betraͤgt 65, sein Durchmesser 54 Centim. An den

Apparaten zweiter Groͤße sind diese Verhaͤltnisse wie 49 zu 25 und wie

64 zu 49 Centimeter. Die Preise der verschiedenen Apparate des Hrn. Saint-Etienne (der rue de la Colombe. N. 4., quartier de la Cité) wohnt, sind folgende:

Einfaches mechanisches Sieb, welches in

Einer Stundemit 4 Sester oder Mezen arbeitet

600 Fr.

Mechanisches Sieb mit zwei Faͤchern,

welches in EinerStunde mit 6 Sester arbeitet

1000 –

Reibe mit einem mechanischen Siebe zu zwei

Faͤchernvon zweiter Groͤße, und in Einer Stunde mit6

Sester arbeitend

1500 –

Reihe mit einem mechanischen Siebe zu zwei

Faͤchern,von erster Groͤße und mit einer Reibe

zumZerkleinen des Markes oder Parenchymes, in EinerStunde mit

8–10 Sester arbeitend

2000 –

Die Commission begab sich, um die Maschine arbeiten zu sehen, zwei Wal in die

Brauerei des Hrn. Houlette, wo

mit einer Maschine zweiter Groͤße Erdapfelstaͤrkmehl gewonnen wird.

Der Versuch, dem dieselbe am 7. Julius beiwohnte, begann um 10 Uhr 36 Minuten mit 8

Hectoliter Erdaͤpfel, von welchen ein jeder ungefaͤhr 65 Kilogrammen

wog. Um 8 Uhr 38 Minuten waren die zwei ersten Kilogramme zermalmt, und das Sieben

begann; diese leztere Operation war um 11 Uhr 14 Minuten beendigt, was 36 Minuten

fuͤr 8 maliges Sieben oder fuͤr das Sieben von 8 Hectoliter, jeden zu

65 Kilogrammen oder im Ganzen fuͤr 520 Kilogrammen gibt. Man kann also mit

diesem Apparate in einer Stunde 866 Kilogramme zerreiben und sieben, und da die

Zeit, waͤhrend welcher in einer Starkmehlfabrik gearbeitet wird, 10 Stunden

betraͤgt, so kann man die Fabrikation in einem Tage auf 8660 Kilogrammen (133

Hectoliter oder 61 1/2 Sester oder Mezen) bringen. Die zwei Werde, welche bei diesem

Versuche angespannt waren, schienen sehr ermuͤdet zu werden; allein die Art,

nach welcher dieselben angespannt waren, war auch aͤußerst schlecht und

fehlerhaft; auch mußten die beiden Pferde zugleich die Speisepumpe in Gang sezen.

Das Wasser wurde auf 24 Meter gehoben, und betrug 43 Liter in Einer Minute; dieß gibt, wenn man 800

Einheiten fuͤr die wirkliche Arbeit eines der Pferde waͤhrend 6

Stunden annimmt, die Haͤlfte der nuͤzlichen Arbeit eines Pferdes. Ein

Weib war damit beschaͤftigt die Erdaͤpfel in den Kasten zu werfen, und

ein einziger Mann leitete den Apparat. Aus den Beobachtungen mehrerer

Staͤrkmehlfaͤbrikanten, welche bei dem Versuche gegenwaͤrtig

waren, geht hervor, daß das Parenchym ganz ausgezogen oder erschoͤpft war.

Hr. Houlette, der den Winter

1829/30 uͤber mit diesem Apparate arbeitete, erklaͤrte, daß er,

waͤhrend seiner ganzen Arbeit, im Durchschnitte 25 Kilogrammen getroknetes

oder gebeuteltes Staͤrkmehl aus einem Sester oder Mezen von 140 bis 145

Kilogrammen, also 17 bis 18 p. C., erhielt, nach Abzug alles Verlustes auf dem

Speicher und beim Beuteln. Das Parenchym, welches man aus dem Apparate des Hrn.

Saint-Etienne

erhaͤlt, ist viel feiner, als jenes aus den gewoͤhnlichen Handsieben,

indem es mit weit groͤßerer Kraft herausgepeitscht wird; es wird daher feiner

zertheilt und dadurch mehr geeignet, das Sazmehl abzugeben. Ein anderer Vortheil des

Apparates des Hrn. Saint-Etienne besteht darin, daß er von Jedermann, ohne alle

vorhergegangene Uebung dirigirt werden kann; weder Hr. Houlette, noch seine Brauknechte, welche er dazu

braucht, arbeiteten vorher je damit. Es ergibt sich also aus den Untersuchungen der

Commission, daß durch diesen Apparat in einer Werkstaͤtte, in welcher 140 bis

150 Hectoliter verarbeitet werden, wenigstens die Arbeit von fuͤnf

Menschenhaͤnden erspart wird; daß die Producte desselben regelmaͤßiger

und schoͤner sind; daß die Arbeit viel leichter zu leiten und daß ein weit

kleinerer Raum fuͤr die Manipulation erforderlich ist, als dieß

fruͤher der Fall war. Die Commission schlaͤgt daher vor, dem Hrn.

Saint-Etienne

fuͤr seine Erfindung eine Medaille zu verleihen.

Tafeln