| Titel: | Apparate, mittelst deren das Condensationswasser wieder in die Dampferzeuger oder Kessel zurükgebracht werden kann. |

| Fundstelle: | Band 41, Jahrgang 1831, Nr. XXXVIII., S. 161 |

| Download: | XML |

XXXVIII.

Apparate, mittelst deren das Condensationswasser

wieder in die Dampferzeuger oder Kessel zuruͤkgebracht werden kann.

Aus dem Industriel, N. 2. von 1830.

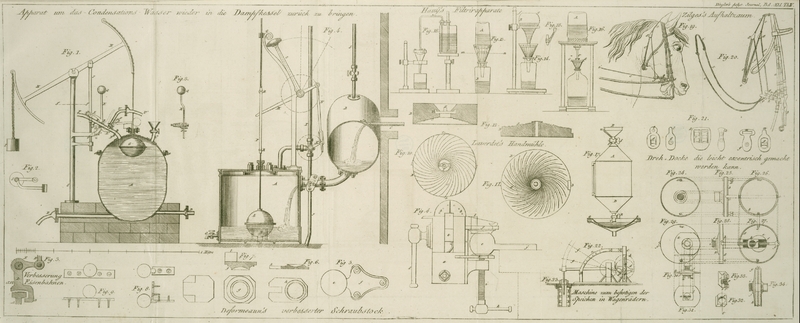

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Apparate, mittelst deren das Condensationswasser wieder in die

Dampferzeuger oder Kessel zuruͤkgebracht werden kann.

Wir glauben unseren Lesern zwei Apparate vorlegen zu muͤssen, welche einerlei

Zwek, aber eine verschiedene Construction haben. Der erste ist von Hrn. Pequeur, der zweite von Hrn.

Hallette erfunden. Durch

die Zeichnung und Beschreibung von beiden wird man in Stand gesezt werden, den Werth

eines jeden zu beurtheilen, und denjenigen zu waͤhlen, dessen Form und Bauart

die schiklichste zu seyn scheinen.

Mittelst dieser Apparate kann sowohl das durch Condensation entstandene Wasser, als

auch noͤthigen Falls eine frische Quantitaͤt von Wasser, ohne

Beihuͤlfe von Menschen in die Dampferzeuger zuruͤkgebracht werden.

Beschreibung eines Speisungs-Rezipienten von der

Erfindung des Hrn. Pequeur.

Dieser Rezipient, fuͤr welchen Hr. Pequeur ein Patent im Jahre 1824 erhalten hat, ist von demselben

seither auf drei verschiedene Arten angewendet worden.

Die erste Art hatte den Zwek, die Speisungspumpe bei Dampfmaschinen mit hohem Druke

zu ersezen, und den Wasserspiegel (le niveau de l'eau)

im Dampfkessel auf einer bestaͤndigen Hoͤhe zu erhalten, indem die

Maschine selbst den Hahnen bewegt, von dessen Spiel die Wirkung des Apparates

abhaͤngt.

Die zweite Art war dazu bestimmt, einen Kessel oder Dampferzeuger mit Wasser zu

speisen, indem man sich dazu bequemte, den Hahnen mit der Hand zu oͤffnen

oder zu schließen, so oft man es noͤthig fand nach dem durch ein

glaͤsernes Rohr oder durch einen Flotteur angezeigten Wasserstande im

KesselEine diesem Zweke vollkommen entsprechende, sehr

einfache Vorrichtung hat der k. Oberst-Bergrath Ritter von Baader bei einer fuͤr den Bierbrauer Hrn.

Sedlmayer in

Muͤnchen im Jahre 1822 erbauten kleinen Dampfmaschine mit dem besten

Erfolge angebracht..

Die dritte Methode, welche zum Zweke hat, ein selbstwirkendes System von Speisung zu

erhalten, welches weder der Huͤlfe der Hand, noch einer anderen fremden Kraft

bedarf, besteht darin, daß mit dem Rezipienten ein Schwingbalken (bascule) in Verbindung gesezt wird, welcher durch das

Steigen und Fallen eines Schwimmers (Flotteur) bewegt,

den Hahnen oͤffnet und zur rechten Zeit wieder schließt.

Die erste Figur stellt einen solchen selbst- oder alleinwirkenden Apparat der

dritten Art vor. Die beiden ersten Arten von Vorrichtungen werden ohne eine

besondere Beschreibung verstaͤndlich seyn.

Der Rezipient A, und die Roͤhren E, D, G und F sind hier im

vertikalen Durchschnitte dargestellt, um ihr Inneres zu zeigen. Der Rezipient,

welcher die Gestalt einer laͤnglichten Kugel hat, besteht aus zwei Theilen,

welche an ihren Raͤndern aa fest

zusammengeschraubt sind.

Die Roͤhre F steht mit dem oberen Theile des

Dampfkessels in Verbindung, welcher etwas tiefer als der Rezipient gestellt seyn

muß. In dieser Roͤhre ist der Haupthahnen R

angebracht, durch welchen der Dampf in den Rezipienten eingelassen, oder davon

abgesperrt wird.

Das Rohr E, mit einer Klappe versehen, communicirt mit

dem unteren Theile des Dampferzeugers.

Man begreift leicht, daß der Hahn R nur geoͤffnet

werden darf, um das im Rezipienten enthaltene Wasser vermoͤge seines eigenen

Gewichtes in den Dampfkessel abfließen zu machen. Diese Wirkung wird auf gleiche Art

erfolgen, der Dampf mag stark oder schwach seyn, da derselbe auf die obere

Flaͤche des Wassers im Rezipienten eben so stark wie auf die (tiefere)

Wasserflaͤche im Kessel druͤkt, folglich das im ersteren enthaltene

Wasser vermoͤge seiner natuͤrlichen Schwer? die Klappe E aufstoßen und in den Kessel laufen muß.

Das Rohr D dient dazu, um das aus dem condensirten Dampfe

erhaltene Wasser (von einer Heizungsanstalt mit Dampf) oder von dem zur Speisung des

Kessels einer Dampfmaschine vorgerichteten Behaͤlter in den Rezipienten

zuruͤk zu leiten. Genanntes Rohr ist zu diesem Zweke mit einer Klappe

versehen, welche dem Wasser den Eintritt in den Rezipienten gestattet, aber das

Zuruͤkstroͤmen aus demselben verwehrt, und sich schließt, sobald der

Dampf auf das im Rezipienten enthaltene Wasser zu druͤken

anfaͤngt.

Das mit einem Hahnen und Trichter versehene Rohr G dient

dazu, um nach Belieben den Rezipienten, und durch diesen den Kessel zu

fuͤllen, und beim Anfange der Operation die Luft entweichen zu lassen.

Eine kleine Roͤhre, UU' (welche man, um

keine Hize zu verlieren, in einen mit Wasser gefuͤllten Behaͤlter

fuͤhrt) ist mit einem kleinen Hahnen T und einer

Klappe versehen, und dient dazu, den comprimirten Dampf aus dem Rezipienten nach

jedesmaliger Speisung entweichen zu lassen, und zugleich den luftleeren Raum im

Rezipienten zu erhalten.

S', S ist eine Stange, auf welcher die Achsen des

Schwingbalkens oder Balanziers HH ruhen. Diese

Stuͤzungsstange, von welcher Fig. 2. eine Ansicht von

Oben als durch die punktirte Linie S'S' geschnitten

darstellt, hat zwei Seitenarme, deren einer den Hahnen R

und sein Rohr traͤgt, und der andere zur Leitung der Steuerungsstange J dient, welche in der am Ende des Armes befindlichen

Oeffnung auf und nieder gleitet.

G ist ein Schwimmer, an einem Messingdraht, welcher

durch eine Stopfbuͤchse geht, aufgehaͤngt, und mittelst eines

Kettchens an dem Zirkel-Segmente des Balanziers H

befestigt, an dessen anderem Ende auf gleiche Weise ein Gegengewicht l angebracht ist, welches so schwer seyn muß, daß eine

gleiche Kraft dazu erfordert wird, den Schwimmer aus dem Wasser zu heben, als

denselben ganz unter dasselbe hinab zu druͤken.

Die dritte Figur zeigt den Steuerungshebel K, welcher in

Fig. 1.

von Vorne dargestellt ist, von der Seite oder im Profil. Dieser Steuerungshebel

dreht sich frei um den Zapfen des Hahnen R; aber, indem

er zur Rechten oder Linken aus seiner vertikalen Stellung faͤllt,

stoͤßt er auf einen an jenem Zapfen befestigten kleinen Arm o, und schließt oder oͤffnet so mit einem Schlage

den Hahnen.

Der Steuerungshebel ist an seinem oberen Ende mit einer Masse Q versehen, welche sich durch einen Halbkreis bewegt, dessen Mittelpunkt

die Achse des Hahnen R ist. Er hat drei

gekruͤmmte Seitenaͤrme L, L' und L''. Mittelst der beiden erstem (welche eine Gabel

bilden) wird dieser Hebel durch den an der Steuerungsstange J angebrachten Nagel N so geleitet, daß er

sich bald zur rechten, bald zur linken Seite schwingt, indem dieser Nagel beim

Steigen der Stange den Arm L faßt, und den Hebel K aus seiner horizontalen Lage bis zur vertikalen (hier

dargestellten) Richtung hebt, von welcher er dann zur Rechten hinuͤber

faͤllt, und den Hahn R oͤffnet, beim

Niedergehen aber dem anderen Arm der Gabel L' begegnet,

mit diesem den Hebel K wieder aufrichtet, bis er wieder

in seine vertikale Stellung kommt, und auf die linke Seite hinuͤber

faͤllt, wodurch der Hahn R wieder geschlossen

wird.

Der dritte Arm oder Schenkel des Steuerungshebels, L''

ist mit einem Stift versehen, welcher jedes Mal, wenn der Hebel auf die linke Seite

faͤllt und den Hahnen schließt (was nur dadurch geschehen kann, daß der

Schwimmer G bis zur untersten Stelle des Rezipienten gesunken, folglich

dieser von Wasser entleert, und mit Dampf gefuͤllt ist) auf den

Schluͤssel x eines kleinen Hahnen T stoͤßt, diesen umdreht, und dem im Rezipienten

enthaltenen comprimirten Dampfe den Ausgang durch das Rohr UU' oͤffnet. Das Ausstroͤmen dieses

Dampfes wahrt einige Augenblike fort, bis der Druk desselben so weit vermindert ist,

daß das Wasser durch das Rohr D wieder in den

Rezipienten eindringen kann. Die erste Wirkung dieses eindringenden Wassers besteht

darin, daß es den Schwimmer hebt; und indem dieser steigt, erreicht der Nagel N den Arm L des

Steuerungshebels; der Hahn T wird wieder geschlossen

mittelst des Stiftes am Schenkel L'', welcher von dem

Schluͤssel x sich los macht.

Der Hahn T ist bereits geschlossen, da der

Steuerungshebel in seiner Bewegung noch wenig vorgeruͤkt ist; aber so wie der

Rezipient sich mit Wasser anfuͤllt, und der Schwimmer zu steigen

fortfaͤhrt, hebt auch die Masse Q sich immer

hoͤher, bis sie die vertikale Stellung erreicht. In diesem Augenblike hat

auch der Schwimmer seinen hoͤchsten Stand erreicht, und der Rezipient ist mit

Wasser ganz gefuͤllt. Jezt faͤllt der Steuerungshebel auf die rechte

Seite, der Hahn R wird geoͤffnet; der Dampf

dringt in den Rezipienten, druͤkt auf das darin enthaltene Wasser, und dieses

laͤuft vermoͤge seines Gewichtes durch das Rohr E und die in demselben befindliche geoͤffnete Klappe in den

Dampfkessel.

In dem Maße, wie nun das Wasser aus dem Rezipienten sich entleert, sinkt der

Schwimmer; der Steuerungshebel wird gehoben, bis er in dem Augenblike, da der

Schwimmer die tiefste Stelle im Rezipienten erreicht hat, auf die linke Seite

zuruͤk faͤllt, durch diesen Fall den Hahn R schließt, und den kleinen Hahn T aufdreht,

um selben sogleich wieder zu schließen, wie bereits erklaͤrt worden ist.

Um den Wasserspiegel in einem Kessel oder Dampferzeuger aus einer bestaͤndigen

Hoͤhe zu erhalten, darf man das Rohr F nur in der

hiezu erforderlichen Hoͤhe anbringen.

Beschreibung eines von Herrn Hallette, Sohn, Mechanikers zu

Arras, erfundenen Speisungsapparates.

In Fig. 4.

stellt A den vertikalen Durchschnitt des Rezipienten

vor;

B, einen Querdurchschnitt des groͤßeren

cylindrischen (schief liegen: den) Gefaͤßes dar, in welchem alle

Condensationswasser aus verschiedenen Dampfapparaten eines Fabrikgebaͤudes

sich sammeln.

C, eine von den Roͤhren, durch welche die

Condensationswasser dem Rezipienten B, zugefuͤhrt

werden.

D, eine Klappe zwischen dem großen Gefaͤße und

dem Rezipienten, gegen leztere sich oͤffnend.

E, eine aͤhnliche Klappe am untersten Theile des

Rezipienten angebracht, welche sich in entgegengesezter Richtung in der

Roͤhre F oͤffnet.

F, Ableitungsroͤhre, deren Ende in dem

Dampfkessel hineinreicht. Diese Roͤhre ist mit einem Sicherheitshahnen

versehen, mittelst dessen man die Verbindung zwischen dem großen Gefaͤße und

dem Rezipienten nach Belieben sperren kann, wenn man am lezteren eine Arbeit

vorzunehmen hat.

G, ein Hahnen, durch welchen man noͤthigen Falles

warmes Wasser aus dem Rezipienten holen kann.

H, ein Hahnen mit dreifachen Oeffnungen (á trois eaux), um die Verbindung

herzustellen:

1) zwischen dem Rezipienten und der aͤußeren Luft durch

die obere Roͤhre I;

2) zwischen dem Rezipienten und dem Dampfkessel durch das untere

Rohr J.

K, ein kleiner Hebel am Schluͤssel des Hahnes H befestigt.

L, ein Schwimmer, welche sich in dem Maße hebt, als der

innere Raum des Rezipienten mir Wasser angefuͤllt wird.

MNO, System einer Steuerung, welche mittelst des

Balanziers M mit dem Schwimmer L, und mittelst der Stange N mit dem

Schluͤssel K am Hahnen H so in Verbindung steht, daß die noͤthigen Veraͤnderungen

in ihren Stellungen zur gehoͤrigen Zeit erfolgen. Der aufrechtstehende Arm

dieses Hebels O ist oben mit einer Masse versehen,

welche denselben auf die rechte oder linke Seite fallen macht, sobald sie ein wenig

uͤber die vertikale Linie sich bewegt hat.

P, Stange des Schwimmers, deren oberster Theil in einer

Huͤlse an der Stuͤze Q auf und nieder sich

bewegt.

Es ist zu bemerken, daß ein Theil dieser Stange doppelt und zwischen seinen beiden

Schienen mit zwei kleinen Walzen RR versehen ist,

welche waͤhrend des Spieles des Schwimmers den Hebelarm M wechselsweise heben und niederdruͤken. Je

nachdem nun auf diese Weise der Hebel M ein wenig

uͤber oder unter die horizontale Lage geschoben wird, faͤllt die zu

gleicher Zeit uͤber ihre vertikale Stellung gebrachte Masse auf die eine oder

auf die andere Seite, und bewirkt mit einem Schlage die Veraͤnderung in der

Stellung des Steuerungshebels und somit des Hahnes H.

Wirkung dieses Apparates.

In der Stellung, welche die Zeichnung darstellt, hat der Rezipient sich eben

ausgeleert, und faͤngt an, sich wieder mit Wasser zu fuͤllen; auch

ist die Stange P schon etwas gestiegen: denn, um das

Fallen des Hebels O nach dieser Seite zu bewirken,

mußte das obere Walzchen den Hebelarm M ein wenig

unter seine horizontale Lage bringen, und man bemerkt, daß dieses Walzchen schon

wieder uͤber diese horizontale Linie sich erhoben hat. In diesem Zustande

verschließt der Hahnen H jede Verbindung zwischen

dem Dampfkessel und dem Rezipienten, und haͤlt solche im Gegentheile

zwischen dem lezteren und der aͤußeren Luft durch die Roͤhre I offen. Da nun auf dem inneren Raum des Rezipienten

kein anderer Druk als der der Atmosphaͤre wirkt, so sieht auch dem

Eindringen der im Gefaͤße B gesammelten

Condensationswasser in den Rezipienten durch die aufgestoßene Klappe D kein Hinderniß entgegen. Dieses hat auch so lange

Statt, als der Schluͤssel des Hahnen H in

derselben Stellung bleibt. Wenn aber durch das Steigen des Wassers im

Rezipienten der Schwimmer den Punkt erreicht hat, wo die untere Walze R den Hebelarm M

uͤber seine horizontale Lage gehoben hat, dann faͤllt der Arm O von der linken auf die rechte Seite, und

aͤndert ploͤzlich die Stellung des Hahnen H, welcher jezt die Verbindung mit der aͤußeren Luft durch das

Rohr I aufhebt, und jene mit dem Dampfe im Kessel

unmittelbar herstellt. Durch den nunmehr zunehmenden Druk auf die

Oberflaͤche des Wassers im Rezipienten wird zuerst die Klappe D geschlossen, und gleich darauf die untere Klappe

E geoͤffnet, durch welche das Wasser mit

einer jenem Druke und der Hoͤhe des Wasserstandes im Rezipienten

entsprechenden Geschwindigkeit durch das Rohr F

abfließt. Da uͤbrigens dieser Druk des Dampfes von dem Grade seiner

Temperatur abhaͤngt, so ist es raͤthlich, den Rezipienten mit

Koͤrpern zu umwikeln, welche schlechte Waͤrmeleiter sind.

Es ist uͤberfluͤssig hier zu bemerken, daß, wenn durch das Sinken

des Schwimmers der Hebel M unter seine horizontale

Lage gebracht ist, der Schluͤssel des Hahnes H wieder in seine erste Stellung zuruͤkkehrt, die Verbindung

mit dem Dampfkessel aufgehoben, mit der Atmosphaͤre hingegen hergestellt

wird, und das Einstroͤmen des Wassers in den Rezipienten wieder

anfaͤngt.

Bemerkungen.

Der Dampf, welcher durch das Rohr l aus dem

Rezipienten, und durch das Rohr S aus dem

Gefaͤße B entweicht, wird auf eine

nuͤzliche Art zum Heizen der Zukerreinigungs-Kammern (purgeries) verwendet, und zu diesem Zweke haben die HHrn.

Hallette und Comp.

diesen Dampf mit jenem von ihrem Central-Heizungsapparate vereinigt, um

denselben durch kupferne Roͤhren, welche durch alle Zimmer und

Saͤle, welche zu heizen sind, in ununterbrochener Richtung gehen,

circuliren zu lassen, indem diese Roͤhren von einem Stokwerk zum anderen

steigen und immer so gereinigt sind, daß das condensirte, oder durch die

Condensation erhaltene, Wasser in den Behaͤlter und Rezipienten

zuruͤkfaͤllt. Dieser ganze Apparat endet oben mit einer

ungefaͤhr gleich weiten Roͤhre, welche durch das Dach des

Gebaͤudes geht, und den nicht verdichteten Dampf in die aͤußere

Luft entweichen laͤßt.

Mehrere von den HHrn. Hallette und Comp. errichtete Fabriken bedienen sich mit

Vortheil dieser Heizungsmethode.

A. L.

Anmerkung des Uebersezers.

Wenn die hier angegebenen Fuͤllungsapparate dazu bestimmt sind, bei

Dampfheizungs, Anstalten das Wasser, welches aus dem verdichteten Dampfe in den

Leitungsroͤhren sich sammelt, in den Kessel oder das dampferzeugende

Gefaͤß (Generator) zuruͤkzufuͤhren, wobei in der Regel keine

sehr hohe Temperatur, folglich auch keine sehr starke Elasticitaͤt des

Dampfes erfordert wird, so moͤgen selbe wohl ihrem Zweke entsprechen, obwohl

man hiezu keiner so kuͤnstlichen und complicirten Maschinerien bedarf, da das

zur Speisung der Dampfkessel mit niederem Druke schon laͤngst mit dem besten

Erfolge angewendete einfache Fuͤllungsrohr mit einem einzigen Ventile,

welches durch das Sinken des Schwimmers gehoben wird und so lange geoͤffnet

bleibt, bis das Wasser im Kessel die erforderliche Hoͤhe erreicht hat, ohne

alle Steuerung, dasselbe eben so gut und weit sicherer leistet. Sollten aber diese

Vorrichtungen auch dazu bestimmt seyn, die Kessel von Hochdrukmaschinen, statt der

hiezu gebraͤuchlichen Drukpumpen, mit dem noͤthigen Speisewasser zu

versehen, so nehmen wir keinen Anstand, dieselben fuͤr eine hiezu ganz

unbrauchbare, wenigstens sehr unzuverlaͤssige, Kuͤnstelei zu

erklaͤren. Man hat die Hahnensteuerung bei solchen Maschinen, ihrer einfachen

Wirkungsart ungeachtet, wieder aufgegeben, weil man sich durch die Erfahrung

uͤberzeugt hat, daß die Wirbel sich sehr schnell abnuͤzen, und daß ihr

Spiel immer sehr unsicher ist, indem sie durch die Hize sich oft so stark ausdehnen,

daß sie in den Gehaͤusen sich fest klemmen.Wir verweisen unsere Leser hieruͤber auf die sehr richtigen

Bemerkungen, welche Hr. Dr.

Alban in seinen Untersuchungen

uͤber die Ursachen der Unzuverlaͤssigkeit der

Speisungsapparate fuͤr Dampfkessel, XX. Bd. des polytechn.

Journals 5. Heft 1833 gemacht hat. Auch ist die

hier sehr umstaͤndlich und als eine neue Erfindung beschriebene Steuerung nichts Anderes als das gewoͤhnliche Schlagwerk, dessen man sich bei den aͤltesten

Dampfmaschinen, so wie auch bei den ersten, von dem Kunstmeister Hell in Ungarn vor hundert Jahren erfundenen und erbauten

Wassersaͤulen-Maschinen bedient, welches man aber wegen der hierdurch

verursachten heftigen Erschuͤtterungen und wegen des damit verbundenen

unangenehmen Laͤrmens schon laͤngst verworfen, und durch weit

vollkommenere Vorrichtungen erseze hat.

B...

Tafeln