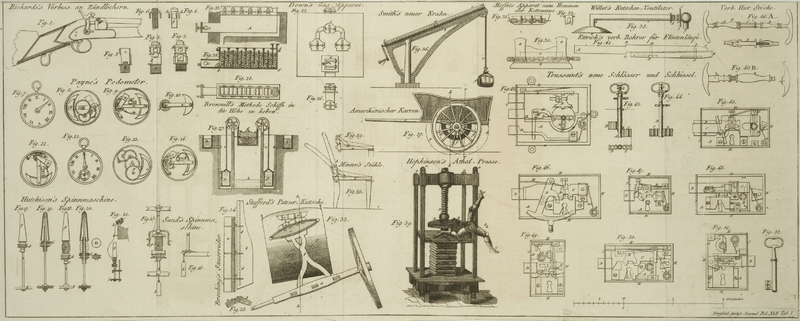

| Titel: | Beschreibung der neuen Schlösser und der verbesserten Schlüssel des Hrn. Toussaint. |

| Fundstelle: | Band 42, Jahrgang 1831, Nr. XIV., S. 25 |

| Download: | XML |

XIV.

Beschreibung der neuen Schloͤsser und der

verbesserten Schluͤssel des Hrn. Toussaint.Hr. Francoeur erstattete in demselben Hefte des Bulletin S. 209 einen ausfuͤhrlichen und

vortheilhaften Bericht uͤber Hrn. Toussaint's

Schloͤsser und Schluͤssel, aus welchem wir, da er groͤßten

Theils nur im Auszuge die Details enthaͤlt, die aus der Beschreibung der

Erfindungen des Hrn. Toussaint deutlicher

hervorgehen, bloß folgende statistische Notiz ausbeben. Die

franzoͤsischen Schloͤsser und Schlosserarbeiten, welche einen

ausgedehnten Zweig der Industrie Frankreichs bilden, und in ganz Europa bekannt

und geschaͤzt sind, werden vorzuͤglich in einigen Doͤrfern

der Picardie, in der Naͤhe der Stadt Eu und an der Einmuͤndung der

Somme fabricirt. Den groͤßten Theil der im Handel vorkommenden Arbeiten

dieser Art liefern das Dorf Escarbotin, der Marktfleken Ault,

Saint-Valery, Cayeux, Fresneville, Le Crotoi etc.; in allen diesen Orten

beschaͤftigt sich naͤmlich jede Familie, so wie die Feldarbeiten

beendigt sind, mit diesem oder jenem Zweige des Schlosserhandwerks. Man

verfertigt in jenen Gegenden Schloͤsser von jeder Art, jeder Guͤte

und jedem Preise, von der schließenden Falle und den

Thuͤrschloͤssern mit einer und einer halben Umdrehung (à tour et demi) angefangen, bis zu den

Sicherheitsschloͤssern und Riegeln. Hr. Francoeur meint, daß es, um diesen Industriezweig an jenen Orten noch

mehr zu heben, sehr zu wuͤnschen waͤre, daß geschikte und

unternehmende Kuͤnstler diese Arbeiter vereinigten, und sie mit den zu

ihrem Gewerbe noͤthigen Maschinen versahen, damit auf diese Weise die

Preise der einzelnen Artikel niedriger, und dadurch die Absazquellen in

demselben Maße groͤßer und weiter verbreitet wuͤrden.Auch Hr. Toussaint laͤßt die meisten der von

ihm erfundenen Schloͤsser in den oben genannten Ortschaften arbeiten;

bloß die schwierigeren Gegenstaͤnde, die Modelle und die Lehren, werden

in Paris von geschikteren Arbeitern verfertigt.

Aus dem Bulletin de la Société

d'encouragement. April S. 212.

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Toussaint, uͤber verbesserte Schloͤsser und

Schluͤssel

1) Zwillings-Schluͤssel, (Clefs jumelles). Die Zwillings-Schluͤssel

lassen sich nach Belieben auseinandernehmen, so daß von zwei Associés je

einer einen Schluͤsselbart bei sich traͤgt. Sie eignen sich daher

vorzuͤglich zum Sperren von Cassen und dergl., indem beim Aufmachen derselben

ein gemeinschaftliches Uebereinkommen der beiden Associés und die Vereinigung

der beiden Schluͤsselbarte durchaus nothwendig ist. Das Auseinandernehmen und

Zusammensezen dieser Schluͤssel kann mit groͤßter Leichtigkeit und in

einem Augenblike geschehen.

Fig. 42 zeigt

die inneren Theile des Schlosses, in welchem der Schluͤssel arbeitet.

Fig. 43 ist

der Zwilings-Schluͤssel in dem Zustande, in welchem er in das Schloß

gebracht werden muß.

Fig. 44 ist

derselbe Schluͤssel, so dargestellt, wie er sich im Inneren des Schlosses

befindet, wenn er den Mechanismus desselben in Bewegung sezt.

AFig. 42 ist

das Schloßblech oder die Schloßplatte, auf welchem die einzelnen Stuͤke des

Schlosses angebracht sind. B, der Kasten, welcher das

Schloß umgibt. C, der große Riegel, durch eine erste

Umdrehung geschlossen. DD, die großen Federn,

welche den großen Riegel auf seinem Laufe leiten oder fuͤhren. EE, die Rundungen oder Haͤlse dieser

Federn, F, der kleine Riegel. G, die Feder, welche dazu bestimmt ist, den kleinen Riegel in seiner

Stellung zu erhalten, H, der Winkelhaken, durch welchen

der kleine Riegel mit dem Schluͤssel geoͤffnet wird.

Der Zwillings-Schluͤssel, der Fig. 43 und 44 dargestellt

ist, besteht aus einem Schafte A, welcher in eine

Roͤhre B paßt, und welche beide an ihren Enden

einen Bart C und D tragen.

Diese Baͤrte drehen sich in umgekehrter Richtung, und halten einander

gegenseitig durch den Falz R

Fig. 2, in

welchen der Bart C paßt und zu stehen kommt. Die

Roͤhre B hat an ihrem Ende gegen den Ring einen

Schwengel K, der zum Umdrehen des zu ihr

gehoͤrigen Bartes D bestimmt ist. Der Schaft A, der seiner ganzen Laͤnge ach ausgebohrt ist,

endigt sich in den Ring E, welcher mittelst einer

Schraube an diesem Schafte angebracht ist; er wird durch den Zapfen (coulisseau) L, der nach

Belieben vorwaͤrts oder ruͤkwaͤrts gebracht werden kann, und

sich in einem, an dem Ende des Schaftes A zur Aufnahme

desselben angebrachten. Einschnitte fest stellt, unbeweglich in seiner Stellung

erhalten.

Um den Schluͤssel in das Schloß zu bringen, muß man 1) die beiden

Baͤrte C und D auf

einander vereinigen, und sie dann mit einander in das erste senkrechte

Schluͤsselloch N

Fig. 1

bringen; 2) den Bart C mittelst des Ringes E umdrehen, und ihn in das horizontale

Schluͤsselloch J bringen, das auf der Deke des

Schlosses Fig.

1 ausgeschnitten ist; dieß geschieht in der Dike des

Schluͤsselloches; 3) den Bart D mittelst des

Schwengels K drehen, so daß er in dasselbe

Schluͤsselloch J gelangt; 4) den Bart C wieder nach entgegengesezter Richtung zuruͤk

drehen, und dann, indem man den Schwengel K faßt, den

Bart D vorwaͤrts schieben, so daß er durch den

Falz R, Fig. 43, die beiden Barte

in entgegengesezter Richtung verbindet, welche dann die Stellung erhalten, die Fig. 44 und in

Fig. 42

im Inneren des Schlosses bei J und T durch Punkte angezeigt ist. – Um den Schluͤssel wieder

herauszunehmen, macht man dieselbe Bewegung umgekehrt.

Der Riegel C bewegt sich durch die Umdrehung des

Schluͤssels, welcher, indem er auf die Angriffe o

wirkt, die Federn DD aus den Einstrichen oder

Kerben p hebt und befreit, und auf diese Weise den

Riegel C vorwaͤrts oder ruͤkwaͤrts

gehen macht, je nachdem das Schloß geoͤffnet oder geschlossen werden

soll.

Die Oeffnung des kleinen Riegels geschieht nach jener des großen, und zwar

gleichfalls mit dem Schluͤssel; der Schluͤssel ergreift

naͤmlich beim Umdrehen das Ende des Winkelhakens H, und bewirkt dadurch, daß der Riegel F

zuruͤk geht, welcher durch die Feder G

zuraͤt gestoßen wird, so daß er jedes Mal, nachdem der Schluͤssel

gewirkt hat, seine vorige Stellung wieder annimmt.

2) Schloß mit stehendem Riegel, kleinem Riegel und Foliot,

Serrure dimochline genannt. Dieses Schloß kann in

allen den Zweken angewendet werden, zu welchen die alten Schloͤsser dienen,

und gewaͤhrt dabei dieselben Vortheile; da aber sein Mechanismus einfacher

ist, so ist es wohlfeiler und erfordert seltener Ausbesserungen. Es unterscheidet

sich von den aͤlteren Schloͤssern dadurch, daß der große und der

kleine Riegel nicht jeder einzeln fuͤr sich seine Anheftung (empenage) hat, sondern daß sich an demselben beide

Riegel durch eine und dieselbe Anheftung vereinigt befinden, jedoch so, daß sich

beide vollkommen unabhaͤngig von einander bewegen koͤnnen. Es

unterscheidet sich ferner dadurch, daß die große Feder zum Halten des großen Riegels

weggelassen ist, und daß statt derselben die Rundung oder der Hals dieser Feder

allein den großen Riegel jedes Mal haͤlt, so oft er seine Stellung

veraͤndert.

Diese Art von Schloß besteht nun aus einem großen zweikoͤpfigen Riegel BB, den man auch einen gespaltenen Riegel oder

einen Gabelriegel (pène fourchu) nennt, und der

nicht an der Seite des Schloßbleches A angebracht ist,

wie dieß an den aͤlteren Schloͤssern der Fall ist, sondern in der

Mitte des Stulpes dieses Schloßbleches; in Folge einer aͤhnlichen Einrichtung

befindet sich der Kopf des kleinen Riegels C zwischen

den beiden Koͤpfen des großen Riegels, und obwohl die drei Kopfe dadurch an

einer und derselben Austrittsstelle vereinigt sind, so kann doch jeder Riegel

einzeln fuͤr sich, und unabhaͤngig von dem anderen, sein

Geschaͤft versehen.

Zur Vereinfachung dieses neuen Schlosses hat der Erfinder die große Feder

weggelassen, und statt derselben nur die Rundung oder den Hals beibehalten; diese

Vorrichtung bewirkt auch wirklich ganz dasselbe, wie die aͤlteren

Schloͤsser. Diese Rundung ist an dem Schloßbleche angebracht, und wird durch

eine Feder E gedruͤkt, welche derselben ihre fruͤhere Stellung

wieder gibt; sie ist ferner so eingerichtet, daß sie mittelst eines Falzes, in

welchem sie sich nach einer senkrechten Linie bewegt, frei auf- und

abwaͤrts steigen kann. Mit Huͤlfe dieser Rundung nun wird der Riegel

mittelst der Einstriche oder Kerben, mit welchen er versehen ist und in welche sich

der Sporn, den die Rundung tragt, begibt, in seinem Laufe gehalten. Der Riegel

bewegt sich durch die Wirkung des Schluͤssels, der, indem er auf die Angriffe

einwirkt, beim Oeffnen des Schlosses den Riegel ruͤkwaͤrts, und beim

Schließen desselben ihn vorwaͤrts treibt, und zugleich die Rundung

luͤftet, um den Riegel aus seinen Einstrichen zu befreien.

Der Erfinder benuzte auch den Raum, welcher zwischen den beiden Koͤpfen des

Riegels blieb, und brachte in denselben den Kopf des kleinen Riegels C; dieß hat den Vortheil, daß sich alle drei Riegel in

der Mitte befinden, und daß Alles nach einem einfoͤrmigen und richtigen Plane

coordinirt ist. Mittelst des Foliot F, welcher auf den

kleinen Riegel einwirkt, oͤffnet sich dieser bei der ersten Bewegung, die man

dem Knopfe mittheilt; er oͤffnet sich auch, sowohl von Innen, als von Außen,

mit dem Schluͤssel, und zwar durch die Beihuͤlfe einer Ziehstange (bascule), die auf dem großen Riegel angebracht ist, und

von welcher sich das eine Ende auf den kleinen Riegel stuͤzt, so daß sie

diesen zum Zuruͤkgehen zwingt, sobald der Schluͤssel arbeitet.

Man kann die ganze Einrichtung dieses Schlosses auch dadurch vereinfachen, daß man an

dem großen Riegel statt der zwei Koͤpfe nur einen einzigen anbringt.

Fig. 45 ist

ein solches dimochlines. Schloß von Innen gesehen. A ist

das Schloßblech; BB sind die Koͤpfe des

großen Riegels; C ist der kleine Riegel; D die Einstrichrundung; E

die Feder; F der Foliot; G

die Feder des kleinen Riegels; H der Umschweif des

Kastens; J der Stuͤlp desselben; K der Stift, der zur Befestigung des Schlosses an der

Thuͤre bestimmt ist.

3) Schloͤsser mit Schweber, Serrures haplocinites genannt, Fig. 46 und 47. Diese

Schloͤsser haben dieselbe Groͤße und dienen zu denselben Zweken wie

jene Schlosser, die unter dem Namen Serures de tour et demi

à bouton de coulisse bekannt sind. Es gibt zweierlei Arten

derselben: an den aͤlteren wird der Riegel durch eine große Feder gehalten,

und in seinem Laufe durch Einstriche geleitet, welche auf dem Felde des Riegels

angebracht sind, und in die sich der Sporn begibt; dieser Riegel wird durch die

Wirkung eines gebohrten, oder gewoͤhnlich eines Benard'schen

Schluͤssels bewegt, welcher, indem er auf die Angriffe einwirkt, den Riegel

beim Oeffnen ruͤkwaͤrts, und beim Schließen vorwaͤrts treibt,

und zu gleicher Zeit die

Feder hebt, um dieselbe aus den Einstrichen zu befreien, wie dieß an allen

Schloͤssern der Fall ist.

Obwohl nun diese Art von Schloß denselben Vortheil darbot, wie die sogenannten

Schloͤsser mit stehendem Riegel, so hatte sie doch den Nachtheil, daß der

Schluͤssel, wenn er den kleinen Riegel oͤffnete, zugleich auch die

große Feder hob, wodurch eine so unertraͤgliche Reibung entstand, daß man

diese Schloͤsser aufgab. Man veraͤnderte hierauf den Mechanismus

derselben dadurch, daß man die Feder auf dem Riegel, statt auf dem Schloßbleche,

befestigte, so daß dieselbe mit ihm gleitet, so oft er in Bewegung gesezt wird.

Diese leztere Art von Schloß vollbringt ihre Vorrichtungen zwar bei der ersten

Bewegung, die ihr mitgetheilt wird, mit großer Leichtigkeit; allein sie

gewaͤhrt weniger Dauerhaftigkeit und weniger Sicherheit, indem die Feder,

oder besser die Zuhaltung (gâchette),Diesen Namen gibt man sehr oft der Feder, wenn dieselbe unter dem Riegel

angebracht ist. A. d. O. da sie sich auf dem Riegel befindet, sehr leicht durch einen Dietrich

gehoben werden kann; sie scheint sogar eigens zum Behufe des leichteren Oeffnens

eingerichtet zu seyn, denn wenn man die Zuhaltung an derselben mit einem Dietriche

hebt, so kann man den Riegel sehr leicht schieben, und so das Schloß offnen.

Um nun diesem Nachtheile abzuhelfen, hat der Erfinder den Mechanismus dieser beiden

Arten von Schloͤssern aufgehoben, und die Rundung der dimochlinen

Schloͤsser angebracht, um den Riegel in seinem Laufe zu halten. Die in der

Mitte angebrachte Mittelbruche oder Platte (planche) ist

ein sehr wirksames Mittel zwischen dem Riegel und der Rundung, durch welches das

Oeffnen mit einem Dietriche sehr erschwert wird, wenn der Riegel zwei Mal abgesperrt

ist; das Oeffnen kann hier nur mit zwei Haken oder Dietrichen geschehen; und

faͤnde man es fuͤr noͤthig, so koͤnnte man es durch

Hinzufuͤgung einer zweiten, an der der ersten entgegengesezten Seite

angebrachten, Rundung auch ganz unmoͤglich machen. Durch diesen Zusaz

wuͤrde jedoch der Preis des Schlosses erhoͤht werden.

Die groͤßte Schwierigkeit, welche bei der Zusammensezung dieses Schlosses zu

uͤberwinden war, bestand darin, ein Mittel ausfindig zu machen, durch welches

sich der kleine Riegel mit dem Schluͤssel oͤffnen ließ, ohne daß der

Schluͤssel zugleich auch die große Feder hebt. Diese Aufgabe loͤste

der Erfinder vollkommen in den beiden Schloͤssern, welche Fig. 46 und 47 dargestellt

sind, von denen das eine fuͤr Thuͤren an Zimmern, das andere

fuͤr Kasten und Schubladen etc. bestimmt ist. Er erreichte diesen Zwek

dadurch, daß er das Schloß einer Ziehstange, oder besser, mit einem Schweber (balancier) bereicherte, der so eingerichtet ist, daß man eben so leicht

von Innen) als von Außen zur Oeffnung des Schlosses auf denselben wirken kann.

Dieser Schweber F geht der ganzen Breite nach durch das

Schloß; sein unteres Ende beschreibt nach der Achse, an welcher er seine Bewegung

vollbringt, einen Theil eines Kreises, um die Oeffnung auszufuͤllen, welche

zu seinem Durchgange noͤthig ist. An diesem Kreisbogen nun ist der Knopf

angebracht, dessen man sich zum Oeffnen des Schlosses von Außen bedient, wenn das

Schloß nur mit dem kleinen Riegel geschlossen ist; dieser Knopf ersezt mithin den

Schiebeknopf (bouton à coulisse), welcher sich an

den aͤlteren Schloͤssern befindet, und hat vor diesen lezteren den

großen Vortheil voraus, daß er das Schloß in Thaͤtigkeit sezt, ohne die

geringste Reibung zu erleiden; er kann uͤberdieß auch einen heftigen Stoß

aushalten, ohne zu zerbrechen.

An dem einen Schlosse ist der Kopf des Riegels B in der

Mitte des Stulpes des Schloßbleches angebracht, und zwar sowohl wegen der

Regelmaͤßigkeit der Ausfuͤhrung, als wegen der Bewegung des Schwebers,

damit naͤmlich der Punkt, der auf den Riegel wirkt, so weit als

moͤglich von der Achse entfernt ist, um welche der Schwengel sich dreht und

damit der, mit dem Kreisbogen versehene, Theil einen kleineren Raum zu durchlaufen

habe.

Dieser Mechanismus ist, ungeachtet der Einfachheit seiner Wirkung, doch eine große

Verbesserung an dieser Art von Schloͤssern; denn er kann nicht bloß an den

Zimmerthuͤrschloͤssern, sondern auch an Kasten- und

Schubladen-Schloͤssern, und zwar an Schloͤssern von sehr

geringer Groͤße angebracht werden; bei den lezteren ist es nicht

noͤthig, daß der Schwengel der ganzen Breite des Schlosses nach durch

dasselbe gehe; es ist genug, wenn er so lang ist, daß der Schluͤssel ihn im

Voruͤbergehen faßt, damit er auf den Riegel einwirken kann.

Fig. 46 ist

eine sogenannte Serrure haplocinite fuͤr eine

Zimmerthuͤre, von Innen gesehen; Fig. 47 ist ein solches

Schloß fuͤr einen Kasten oder Schubladen. A ist

das Schloßblech; B der Kopf des Riegels; C der Schwanz desselben; D

die Einstrichsrundung; E die Feder; F der Schweber; G die Feder

des kleinen Riegels; H der Umschweif des Kastens; J der Stulp desselben.

4) Schloͤsser mit einer und einer halben Umdrehung, mit

Foliot und doppeltem Knopfe (Serrures tour et demi,

à foliot et bouton double), Serrures

dicinimiques genannt. Fig. 48 und 49. Die

Schloͤsser mit einer und einer halben Umdrehung und Foliot, welche Serrures à bouton double genannt werden, und die

so eingerichtet sind, daß man sie mittelst dieses Knopfes oͤffnet, sind am

haͤufigsten zum

Verschließen der Zimmerthuͤren von Innen gebraͤuchlich. Da jedoch an

ihrem Mechanismus ein Grundfehler ist, so muß man dieselben sehr oft durch andere,

viel theurere, Schloͤsser ersezen. Dieser Fehler ruͤhrt von einer

Ziehstange oder einem Hebel her, der den Riegel mittelst des, auf ihn wirkenden,

Foliot zum Zuruͤkgehen bringt, und denselben durch Umdrehung des Knopfes in

Bewegung sezt; da jedoch das eine Ende dieses Hebels sich um einen festen Punkt

bewegt, und da sich der Foliot in der Mitte befindet, so Arm des Foliot, der sich

auf der Seite des Stuͤzpunktes befindet, viel kuͤrzer seyn als der

andere, um mit Leichtigkeit wirken, und den Riegel des Schlosses in

Thaͤtigkeit sezen zu koͤnnen. Da man endlich bei diesem Mechanismus

die Wirkung oder Kraft, die der kuͤrzere Arm hervorzubringen im Stande ist,

im Voraus berechnen muß, so geschieht es, daß, wenn man den Knoͤpf nach

dieser Seite dreht, die Reibung immer viel staͤrker ist, als wenn die Drehung

nach der anderen Seite geschieht; und wenn eine schwache Hand nur einiger Maßen

Widerstand findet, so kann die Oeffnung des Schlosses nicht geschehen, so daß man

aus diesem Grunde gezwungen wird, eine Bewegung nach der entgegengesezten Richtung

zu machen, um den Knopf umzudrehen.

An den beiden Schloͤssern nun, welche der Erfinder Serrures dicinimiques, oder Schloͤsser mit doppelter Bewegung,

nennt, ist diesem Uebelstande dadurch abgeholfen, daß er die Ziehstange

weglaͤßt, und dieselbe durch ein Kettchen (chainette), oder vielmehr durch einen Schieber auf dem Schwanze des

Riegels (tirage monté à coulisse sur la queue

du pêne) ersezt, und unter demselben die Zuhaltung E anbringt, deren Ende einen quer durchgehenden Sporn

tragt, damit sie sich in die Einstriche einhaken kann. In Folge dieser Einrichtung

kann der Riegel fuͤr sich allein, und' unabhaͤngig von diesem

Schieber, vorwaͤrts und ruͤkwaͤrts gehen, wenn der

Schluͤssel entweder um ihn zu oͤffnen, oder um ihn durch die zweite

Umdrehung zu sperren, auf denselben wirkt.

Da sich der Foliot F in der Mitte des Schiebers befindet,

und da die beiden Arme gleich groß sind, nach welcher Seite man auch den Knopf

dreht, so wird die Bewegung sowohl nach der einen, als nach der anderen Richtung mit

gleicher Leichtigkeit geschehen koͤnnen, so daß das Schloß, ohne den

geringsten Widerstand darzubieten, sich handhaben laͤßt.

Der Mechanismus dieses Schlosses ist derselbe, wie jener des vorhergehenden, und

unterscheidet sich nur durch die Form von demselben. Fig. 49 ist ein der

Laͤnge nach eingerichtetes dicinimisches Schloß (Serrure dicinimique en long); Fig. 49 ist ein solches,

der Breite nach

eingerichtet (Serrure dicinimique en large), welches an

den Standern, statt an den Querhoͤlzern einer Thuͤre angebracht wird.

A ist das Schloßblech; B

der Kopf des Riegels; C der Schwanz desselben; D sind die Studeln; E ist

die Zuhaltung; F der Foliot; G die Feder des kleinen Riegels; H der

Umschweif und J der Stulp des Kastens; K der Stift zum Befestigen des Schlosses an der

Thuͤre.

5) Verbesserte dicinimische Schloͤsser. (Serrures dicinimiques perfectionnés). Fig. 50 und

51. An

dem, Fig. 49

dargestellten, dicinimischen Schlosse unterscheidet sich der Mechanismus ganz von

jenem des Schlosses Fig. 48; und obwohl das Verfahren dabei nicht dasselbe ist, so bringt

doch die Bewegung vollkommen die naͤmliche Wirkung hervor. An diesen beiden

Schlossern befindet sich der Riegel auf einer der Seiten und nahe an dem Kasten, und

wird durch ein Kettchen bewegt, dessen Quertheil den Schwanz des Riegels aufnimmt,

und demselben als Studel dient; allein der Kopf dieses Riegels weicht von jenem des

Riegels am alten Modelle darin ab, daß die Bewegung direct in der Mitte des Stulpes

des Kastens Statt hat; und daß er so eingerichtet ist, daß er sich nach Belieben

veraͤndern kann, damit sich die Schraͤge in jener Richtung anbringen

laͤßt, die man ihr nach der Stellung der Thuͤre, an welcher das Schloß

befestigt werden soll, geben will.

Ein anderer, nicht weniger merklicher Unterschied beruht in dem Kettchen, welches den

Mechanismus hauptsaͤchlich in Bewegung sezt, und in welchem der wesentlichste

Punkt der Erfindung gelegen ist. Dieses Stuͤk, welches an dem Schwanze des

Riegels des alten Modelles angebracht, und vollkommen unabhaͤngig von

demselben ist, macht seine Hin- und Herbewegung an den beiden Enden des

Kastens mittelst der Studeln, die sich auf dem Schloßbleche, einander

gegenuͤber angebracht, befinden, und welche dazu bestimmt sind, demselben als

Fuͤhrer zu dienen.

Zur groͤßeren Dauerhaftigkeit oder Festigkeit hat der Erfinder die Stellung

der Feder oder vielmehr der Zuhaltung veraͤndert; er bringt dieselbe

naͤmlich auf das Kettchen statt auf den Schwanz des Riegels, wo sie sich an

dem alten Schlosse befand; durch diese neue Einrichtung hakt sich die Zuhaltung

mittelst des Spornes, den die Feder an ihrem Ende traͤgt, in die in den

Riegel gemachten Einstriche, damit der Riegel sich fuͤr sich allein, und

unabhaͤngig von diesem Schieber, bewegen kann, wenn der Schluͤssel auf

die Angriffe einwirkt, um den Riegel vorwaͤrts oder ruͤkwaͤrts

zu treiben.

Der Mechanismus des Schlosses Fig. 51 ist derselbe, wie

jener an dem Schlosse Fig. 50, welches sich

bloß durch seine Form unterscheidet. Fig. 50 ist

naͤmlich wieder ein Schloß mit Einrichtung nach der Laͤnge;

Fig. 51 eines

mit Einrichtung nach der Breite, welches gleichfalls an den Staͤndern statt

an den Querhoͤlzern einer Thuͤre angebracht werden kann.

A ist das Schloßblech; B der

Kopf des Riegels; C dessen Schwanz; D die Studeln; E die Feder;

F der Foliot; G die

Feder des kleinen Riegels; H der Umschweif; J der Stuͤlp des Kastens; K der Stift zur Befestigung des Schlosses an der Thuͤre; L die Zuhaltung.

Tafeln