| Titel: | Beschreibung der mechanischen Webestühle der HHrn. André Koechlin und Comp. und des Hrn. Josué Heilmann, nebst Bemerkungen über die verschiedenen im Dpt. des Oberrheins gebräuchlichen Systeme bei diesen Maschinen. |

| Fundstelle: | Band 42, Jahrgang 1831, Nr. LV., S. 185 |

| Download: | XML |

LV.

Beschreibung der mechanischen Webestuͤhle

der HHrn. André Koechlin und Comp. und des Hrn.

Josué Heilmann, nebst Bemerkungen uͤber die

verschiedenen im Dpt. des Oberrheins gebraͤuchlichen Systeme bei diesen

Maschinen.

Aus dem Bulletin de la Société industrielle de

Mulhausen N. 14. S. 323.

Mit Abbildungen auf Tab.

III und IV.

Koechlin und Heilmann, Beschreibung mechanischer

Webestuͤhle

Die Société industrielle hat einen Ausschuß

beauftragt, die verschiedenen Systeme mechanischer Webestuͤhle, welche im

Dpt. des Oberrheins angewandt werden, zu untersuchen und unter sich zu vergleichen.

Bei der bald

gewonnenen Ueberzeugung, daß jedes System in allen Etablissements vollkommen gut

arbeitet, fand der Ausschuß es sehr schwierig sich zu Gunsten des einen oder des

anderen auszusprechen, um so mehr, weil das Garn, dessen man sich zur mechanischen

Weberei bedient, bedeutenden Einfluß auf den guten Fortgang der Arbeit hat. Es ist

hiezu, nach der Bemerkung des Berichterstatters, Hrn. Emile Dollfus, mehr als bei jeder anderen Verwendung, eine vorzuͤglichere

Qualitaͤt desselben, sowohl fuͤr Kette als fuͤr Einschuß

erforderlich. Ein anderer wichtiger Gegenstand ist die Maschine zum Schlichten der

Kette. Dieses Schlichten ist der wichtigste Punkt in der mechanischen Weberei und

verdient daher vor Allem die Beachtung derjenigen, die sich diesem Geschaͤft

widmen wollen: um davon jeden zu uͤberzeugen, brauchen wir nur zu bemerken,

daß es unmoͤglich ist, das geringste Resultat mit schlecht geschlichteter

Kette, deren Faden von schlechter Qualitaͤt ist, zu erhalten, waͤhrend

man, wenn diese gut zubereitet ist und nichts zu wuͤnschen uͤbrig

laͤßt, auf jedem mechanischen Webestuhl gutes Gewebe und viel davon erzeugen

kann. Wenn es also auf die Wahl des einen oder des anderen Systems ankommt, so sind

hauptsaͤchlich die Localitaͤt, die Groͤße und Hoͤhe der

Webestuͤhle, deren Preis und die erforderliche Triebkraft zu

beruͤksichtigen; bei lezterer ist man jedoch auf die unverlaͤßlichen

Versuche mit der Hand beschraͤnkt.

Die HHrn. A. Koechlin und Comp. haben den englischen

Webestuhl des Hrn. Roberts im Dpt. des Oberrheins

eingefuͤhrt; die Construction ist bei denselben solider als bei allen bis

jezt bekannt gewordenen. Sein Gang ist sehr regelmaͤßig; die Lade arbeitet

ohne den geringsten Stoß, was bei Maschinen dieser Art wegen des Schiffchens eine

sehr wichtige Sache ist. Der fuͤr lezteres gelassene Raum ist aber so eng,

daß es ihn kaum passiren kann, ohne den oberen Theil der Kette zu streichen; diese

muß daher in großer Spannung erhalten werden, wodurch die Geschirre mehr

abgenuͤzt werden, als bei den Webestuͤhlen von Heilmann und Jourdain. Mehrere Theile desselben

sind schwer zu reguliren; wenn er jedoch einmal gehoͤrig zugerichtet ist,

erfordert er wenig Aufmerksamkeit von Seite des Aufsehers. Wegen seiner

betraͤchtlichen Hoͤhe sind aber groͤßere und staͤrkere

Arbeiter als bei den Stuͤhlen nach den Systemen von Heilmann und Jourdain noͤthig. Die HHrn.

A. Koechlin und Comp. haben an diesem Webestuhl

unlaͤngst eine Verbesserung angebracht; sie verlaͤngerten

naͤmlich die Lade, damit das Schiffchen beim Anlangen am Ende seines Laufes

mehr freien Raum hat und so besser im geregelten Laufe erhalten wird; einen solchen

Webestuhl liefern sie fuͤr 350 Franken.

Der Webestuhl des Hrn. Jourdain in Altkirch unterscheidet

sich von allen bisher gebauten dadurch, daß er keine Kurbelwelle hat. Die Bewegung

wird der Lade von der Hauptwelle durch zwei Aerme mitgetheilt, welche durch zwei

Krummzapfen bewegt werden, wovon der eine an der Triebrolle, der andere an dem Rade

festsizt, welches die Achse der excentrischen Rollen regiert. Hr. Jourdain hat hierdurch die Kosten des Webestuhles

verringert, allein seinem Stuhle fehlt dagegen das fuͤr gleichfoͤrmige

Bewegung so wesentliche Flugrad; er ist niedrig, leicht, nimmt wenig Raum ein und

kann durch Kinder behandelt werden, wie derjenige von Heilmann, von welchem spaͤter die Rede seyn wird. Er erfordert

wenig Triebkraft und nuͤzt die Geschirre nicht sehr ab. Dieser Stuhl macht

sehr wenig Geraͤusch und ist nicht schwer zu handhaben; wegen seines leichten

Baues geraͤth er aber auch leicht in Unordnung und ein Aufseher kann nicht

viele solcher Webestuͤhle besorgen. Hr. Jourdain

liefert seinen Webestuhl fuͤr 290 Franken.

Ein drittes System von mechanischen Webestuͤhlen ist dasjenige des Hrn. Dixon in Cernay; es ist eine große Anzahl solcher

Stuͤhle in unserem Departement in Thaͤtigkeit. Der Ausschuß bedauert,

denselben nicht in Gang gesehen zu haben und nur nach einem bei seinem Erbauer

aufgestellten Stuhle urtheilen zu koͤnnen. Man hat versucht auf diesem

feinere und breitere Tuͤcher als gewoͤhnlich zu weben und wie

verlautet, war das Resultat befriedigend; uͤbrigens scheint der Stuhl viel

Triebkraft zu erfordern.

Ein viertes System von mechanischen Webestuͤhlen wurde von Hrn. Josué

Heilmann erfunden. Dieser mechanische Webestuhl ist

wohl der einfachste von allen bis jezt bekannten und hat in dieser Hinsicht einen

großen Vorzug vor allen anderen. Einige wollen ihm jedoch, und vielleicht nicht mit

Unrecht, vorwerfen, daß das Flugrad dabei weggelassen wurde, welches bei

mechanischen Webestuͤhlen ein so wesentlicher Theil ist. Der Stuhl des Hrn.

Heilmann gewaͤhrt den großen Vortheil, daß er

die Geschirre wenig abnuͤzt; dann hat der Weber nicht erst noͤthig die

Stellung der Batterie zu beobachten, wenn er das Schiffchen wechselt, wodurch viel

Zeit erspart wird; uͤberdieß arbeitet er gut und erfordert wenig Triebkraft.

Die HHrn. A. Koechlin und Comp. verfertigen

gegenwaͤrtig diese Stuͤhle um 300 Franken. Sie haben das Flugrad damit

verbunden.

Die HHrn. Nicolas Koechlin und Gebruͤder, welche

die Stuͤhle des Hrn. Heilmann zu Massevaux

anwenden, haben eine neue Verbesserung eigener Erfindung daran gemacht, die die

besten Resultate zu liefern scheint. Sie wenden nur Eine Hauptwelle an, welche alle

Verrichtungen zugleich macht; diese fuͤhrt zwei excentrische Scheiben, welche die Lizen so wie

das Schiffchen mittelst eines an die Scheiben gegossenen Daumens in Bewegung

sezen.

Der Ausschuß schlug vor, Hrn. Heilmann mit der goldenen

Medaille zu beehren, weil er der Erste in Frankreich war, welcher ein von den bis

dahin aus England gekommenen Webestuͤhlen verschiedenes System schuf; dieser

Vorschlag wurde einstimmig angenommen.

Folgende Tabelle zeigt die Menge der Arbeit, welche die verschiedenen

Webestuͤhle liefern, die Abnuͤzung einzelner Theile u.s.w.

Vergleichende Tabelle.

Textabbildung Bd. 42, S. 188

Etablissements in welchen die

Angaben gesammelt wurden; System der Webestuͤhle; Anzahl der gehend.

Stuͤhle; Taͤgliches Erzeugniß; Laͤnge der Schnitte;

Gaͤnge; Faͤden im Einschuß auf den 1/4 Zoll; Eintrag; Dauer des

Blattes; der Geschirre; der Schiffchen; der Schuͤzenleder; Triebkraft;

Bemerkungen; Isaac Koechlin in Willer; Jourdain und Comp. in Altkirch; Bourcard,

Vater und Sohn in Muͤlhausen; Nicolas Koechlin u. Gebruͤder in

Massevaux; Das Etablissement ist seit 18 Monaten in gang. Hr. Koechlin verwebt

eigenes Gespinst; Die Arbeiter verdienen 35, 40 bis 45 Cent. fuͤr den

Schnitt; das Etablissement ist 15 Minute in Gang; Dieses Etablissement wird erst

seit 18 Monaten und blos mit Lehrlingen betrieben; kein einziger der Arbeiter

konnte weben; Die Stuͤhle gehen mit einer Geschwindigkeit von 105

Schlaͤgen in der Minute

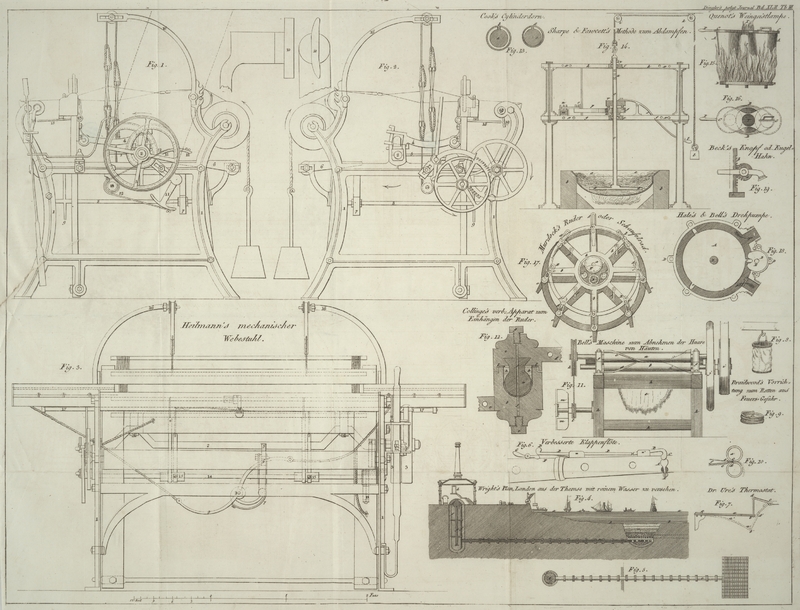

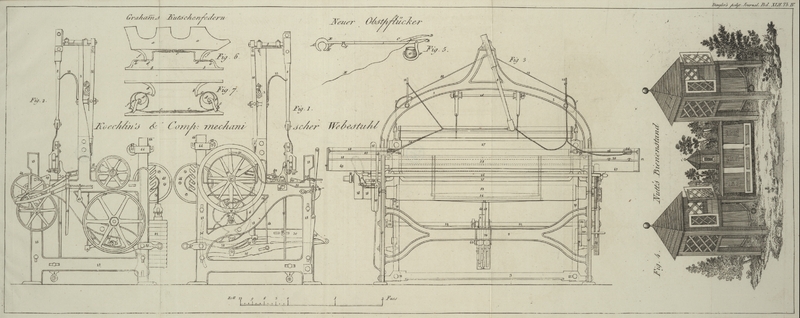

Erklaͤrung der Abbildung eines von André

Koechlin und Comp. in Muͤlhausen nach dem System von Roberts gebauten

Webestuhls (mit der Bewegung des Schuͤzen von Oben.)

Abbildungen auf Tab. IV.

Dieselben Zahlen bezeichnen dieselben Gegenstaͤnde in allen Figuren.

Auf Tab. V.Diese Kupfertafel wird mit dem naͤchsten Hefte ausgegeben. A. d.

R. ist N. 1. ein Querstuͤk aus Gußeisen in

Bogenform.

2. Ein gegossener Querriegel, auf der Hinterseite des Stuhles angebracht; er

haͤlt das aus Eisen gegossene Gestell zusammen.

3. Gegossene Welle, auf welcher die Schenkel 19 der Lade 49 befestigt sind und die

sich frei in den Zapfenlagern 4 bewegen kann.

5. Doppelt excentrische Rolle aus Gußeisen; sie ist auf der Achse 31 mit

Vorstekstiften befestigt, und dazu bestimmt, die Geschirre in Bewegung zu sezen,

indem sie abwechselnd auf die in den Einschnitten der Schemmel 35 angebrachten

Raͤdchen (kleinen Rollen) druͤkt. Die Eisendraͤhte 48, welche

mittelst Querstiften in den besagten Schemmeln befestigt sind und nach Oben die

hoͤlzernen Querstuͤke 54 tragen, welche wieder durch Schnuͤre

mit den Geschirren verbunden sind, theilen diesen lezteren die erforderliche

senkrechte abwechselnde Bewegung mit.

6. Zuͤge von starkem Eisendraht, oben mit messingenen Ringschrauben versehen,

an welchen der Laufriemen 58 befestigt ist; dieser vereinigt sich, indem er

uͤber die Halbzirkel 7 hinlaͤuft, mit dem Stuͤke 10, wo er

mittelst eines Bolzens stark zuruͤkgehalten wird. Zwei auf der Welle 31

befestigte Daumen 32, welche an ihrem aͤußersten Ende mit

zirkelfoͤrmigen Einschnitten versehen sind, in denen sich die Rollen 33

befinden, druͤken vermittelst dieser abwechselnd auf die Schemmel 38, an

welchen die Zuͤge 6 haften. Man begreift nun, daß wenn die durch die Rollen

33 gedruͤkten Schemmel 38 abwaͤrts steigen, sie den Riemen 58 mittelst

der Zuͤge 6 mit sich fortfuͤhren und hiedurch der Welle 9, auf welcher

das Stuͤk 10 befestigt ist, eine hin und her gehende Bewegung mittheilen.

Diese Welle kann sich nicht drehen, ohne den Stab 8, der mit seinem einen Ende auf

ihr befestigt ist, mit sich zu bewegen und dieser wirst dann hiedurch vermittelst

der mit dem Schuͤzenleder 56 verbundenen Schnuͤre 52 das

Schiffchen.

11. Lager der Welle 9, welches auf dem Querstuͤk 1 ruht.

12. Gekruͤmmter Stab aus geschmiedetem Eisen; er nimmt eine Schlinge auf,

welche die Schnur 52 verhindern soll auf das Gewebe herunterzufallen, wenn sie durch

die Bewegung des Stabes 8 abwechselnd auf der einen oder der anderen Seite

aufhoͤrt gespannt zu seyn.

13. Sind die auf dem Querstuͤk 1 befestigten Stuͤzen der Welle 14; sie

sind mit hoͤlzernen Rollen versehen, uͤber welche die Riemen, die die

Geschirre nach Oben festhalten, hinlaufen.

15. Gestell aus Gußeisen, welches die beiden Seiten des Webestuhls bildet.

16. Zwei Scheiben, wovon die aͤußere sich um ihre Achse 1; dreht, die innere

aber auf dieser festsizt und den Stuhl durch einen Riemen mit dem Hauptgetriebe in

Verbindung sezt; leztere hat ein aus Einem Stuͤk mit ihr gegossenes

Flugrad.

17. Kurbelwelle; sie bewegt die Lade 49 mittelst der gegossenen Ziehstangen 18,

welche an beiden Enden mit Tazen von Messing versehen sind.

19. Schenkel oder Aerme der Lade; ihre Bewegung ist schwingend.

20. Ein Bolzen von geschmiedetem Eisen, welcher auf einem Schenkel der Lade festsizt

und mit jedem Schlag derselben auf den Winkelhebel 43 stoͤßt, welcher die

Sperrkegel traͤgt.

21. Platte aus Gußeisen, welche gut am Ende der Lade befestigt ist. Sie nimmt eine

Feder 22 auf, die in einem Oehr das eine Ende der Spindel 26, auf welcher das

Schuͤzenleder hingleitet, stuͤzt.

23. Anwelle fuͤr den unter der Lade angebrachten geschmiedeten Stab 24.

Lezterer ist beinahe eben so lang als die Lade und nahe an jedem seiner beiden Enden

mit einem Daumen 24' versehen, welcher die Bestimmung hat, die Lade aufzuhalten,

wenn das Schiffchen nicht gehoͤrig in das Ziel seines Laufes gelangt. Das

Spiel dieses Theiles besteht in Folgendem: Das Schiffchen ist, wenn es am Ende der

Lade anlangt, genau zwischen zwei Baken gestellt, wovon der eine 25) aus Gußeisen

verfertigt ist und mittelst Schieber naher oder entfernter gestellt werden kann; der

andere, welchen man in der Zeichnung nicht sieht, ist aus Holz und kann sich frei um

einen Drehstift bewegen. Dieser in einem Einschnitt des Holzstuͤkes 60

angebrachte Baken (in welchem er mittelst einer Feder, die gegen den ebenfalls auf

dem Stab 24 festsizenden Daumen 24'' andruͤkt, unterstuͤzt ist)

– bildet gegen die Mitte eine Bauchung, auf welche das Schiffchen bei jedem

Schuß preßt. Wenn nun das Schiffchen an den durch die Einbiegung des

hoͤlzernen Bakens verengten Raum anlangt, so entfernt es den Baken durch

seinen Stoß; der hiedurch zuruͤkgedruͤkte Daumen 24'' theilt seine

Bewegung dem Stab 24 mit und hebt dadurch wieder einen Daumen 24', welcher nun

vermoͤge seiner hoͤheren Stellung frei uͤber den Aufhalter 29

hingleiten kann. Das Gegentheil ereignet sich, wenn das Schiffchen, durch irgend

eine Ursache in seinem Laufe aufgehalten, nicht so weit gelangt, um, indem es den

hoͤlzernen Baken zuruͤkdruͤkt, den Daumen 24' in die

Hoͤhe zu heben;

dieser bleibt alsdann so weit geneigt, daß er in seinem Laufe dem Stuͤke 29

begegnet und so die Lade zuruͤkhaͤlt, noch ehe das Blatt das Gewebe

erreichen konnte. Das eine dieser Stuͤke 29 (jenes auf der Seite des

Aushebers) fuͤhrt eine Taze 29', die mit ihm aus Einem Stuͤke gegossen

ist. Diese Taze stoͤßt, indem sie uͤber das Stuͤk 59

hingleitet, welches zwei Einschnitte hat, in denen die Feder 28 abwechselnd ruht,

gegen diese Feder, sobald das Stuͤk 29 durch den Daumen getroffen wird. Die

Feder verlaͤßt alsdann den einen Einschnitt, legt sich in den anderen und

fuͤhrt den Ausheber 50 mit sich fort, welcher hierauf den Riemen auf die

leere, sich um ihre Achse drehende Scheibe fuͤhrt.

27. Schlußstuͤk des Blattes; es ist durch zwei Bolzen auf den Ladenschenkeln

befestigt.

30. Rahmen aus Gußeisen; er traͤgt die Anwelle 57, welche die Welle 31, auf

der die excentrische Rolle 5 angebracht ist, in der Mitte unterstuͤzt.

33. Daumen, welche die Rollen 33 tragen, die die Schemmel 38 in Bewegung sezen.

34. Stuͤze mit Falzen fuͤr die Schemmel 35, um sie in senkrechter

Bewegung zu erhalten.

36. Anwelle aus Gußeisen; sie ist auf dem Querriegel 2 befestigt und nimmt das eine

Ende der Schemmel 35 auf.

37. Tazen aus Gußeisen; sie nehmen einen den Schemmeln 38 zur Achse dienenden Stift

auf.

39. Zahnrad, auf der Welle 31 befestigt.

40. Zahnrad, welches zwei Mal weniger Zaͤhne hat als das Rad 39 und in

lezteres eingreift.

41. Sperrrad; es hat auf seiner Achse ein kleines Getriebe, welches in das auf dem

Tuchbaum 42 befindliche Stirnrad 53 eingreift. Das Rad 41 wird durch den Sperriegel

43'', welcher auf dem Kniestuͤk 43 befestigt ist, in Bewegung das Rad 41

zuruͤkhalten, damit es sich nicht in entgegengesezter Richtung drehen kann.

Der gebrochene Hebel 43 wird durch den Zug 20 bewegt und ist mit einem Gewicht 43'''

belastet, welches ihn bei jedem Schlag in. seine fruͤhere Stelle

zuruͤkfuͤhrt.

44. Doppelte und offene Anwellen; sie sind durch keulenfoͤrmige Schließer 44'

auf den Gestellpfosten 15 befestigt, welche an dieser Stelle auf einer der schmalen

Seiten gekerbt sind, genau so, wie es auch die innere damit correspondirende

Flaͤche der Huͤlse 44 ist. Bei dieser Anordnung kann man die Anwellen

nach Belieben erhoͤhen oder niedriger stellen und mit der Schließe fest auf

der gewuͤnschten Hoͤhe halten.

45. Hoͤlzerne Welle, uͤber welche die Kette hingeht und die in einer

der Anwelken 44 sich dreht.

46. Kettenbaum, welcher mit Scheiben aus Gußeisen versehen ist.

47. Schlußhaken um den Tuchbaum in seiner Anwelle am Gestelle 15 festzuhalten.

48. Zug aus Eisendraht, der die Schemmel mit dem Geschirre verbindet.

49. Lade aus Tannenholz, jedoch dort, wo sie die Kette streift, mithartem Holz

belegt. Sie ist auf den beiden Schenkeln mit Schraube und Mutter 64 befestigt.

50. Auslenker aus geschmiedetem Eisen; er dreht sich frei auf dem Bolzen 50'',

welcher auf dem Stift 50' befestigt ist und leitet den Treibriemen. Ein kleiner

Winkelhaken 50''' verbindet den Auslenker mit der Feder 28.

51. Scheibenfoͤrmige Gewichte aus Gußeisen, die in ihrer Mitte durchbohrt und

dann so eingeschnitten sind, daß sie auf die Spindel 51', da wo sie ein wenig

verjuͤngt ist, hingeschoben und von dieser dann aufgenommen werden

koͤnnen. Vermittelst dieser Einrichtung kann man nach Belieben die Spindel

mit mehr oder weniger Scheiden beschweren, je nachdem man einen staͤrkeren

oder schwaͤcheren Druk auf den Kettenbaum 46 ausuͤben will.

52. Seil, welches die Schuͤzenleder in Bewegung sezt. Gewoͤhnlich nimmt

man statt desselben einen starken Riemen.

53. Tuchbaum; er traͤgt auf der einen Seite das Rad 42 und bewegt sich in

Einschnitten, welche in dem Gestelle 15 angebracht sind.

54. Staͤbe von Holz; sie sind durch Schnuͤre unten an dem Geschirre

verbunden und empfangen die Bewegung durch die Zugstaͤngelchen 48.

55. Brustbaum, uͤber welchen das Gewebe hingeht, ehe es sich auf den Tuchbaum

53 aufwindet.

56. Schuͤzenleder aus Haͤuten von Buͤffeln oder wilden

Ochsen.

57. Anwelle, welche an das Querstuͤk 30 gegossen ist und in der Mitte die

Welle 31 stuͤzt.

58. Ein Zoll breiter Riemen, welcher dem Stab 8 seine Bewegung mittheilt.

59. Ein am Gestelle 15 befestigtes Stuͤk aus Gußeisen, mit doppelten

Einschnitten; es nimmt die Feder 28 des Auslenkers 50 auf.

60. Ein an der Lade befestigtes Holzstuͤk, mit einem offenen Einschnitt, in

welchen sich der hoͤlzerne Verengerungsbaken legt.

61. Stellschraube, um den Stift 62 festzuhalten; leztere muß die Ziehstangen 18

zusammenhalten.

63. Bolzen, welcher den Schemmeln 35 zur Achse dient.

64. Bolzen, welcher mit einer Oeffnung versehen ist, deren eines Ende die Spindel 26

aufnimmt, die am anderen Ende in einer Vertiefung der Feder 22 befestigt ist.

Beschreibung des mechanischen Webestuhls des Hrn. Josué

Heilmann.

(Abbildungen auf

Tab. III.)

Auf Tab. III. zeigt Fig. 1 den Aufriß des Webestuhls im Profil von der Seite der Triebrollen

und Fig. 2 den

Aufriß von der entgegengesezten Seite. Fig. 3 ist eine Ansicht

desselben von Vorne.

Die Haupttheile, wodurch sich dieser Webestuhl von dem vorhergehenden unterscheidet,

sind folgende:

1. Das Gestell.

2. Kurbelwelle, welche zugleich das Geschirr, die Lade und das Schiffchen in Bewegung

sezt.

3. Zwei Rollen, wovon die eine auf ihrer Achse festsizt, waͤhrend die andere

sich um diese dreht; erstere ist auf ihrer Seitenflaͤche mit einem Falz von

der Gestalt zweier sich umschreibender Kreise versehen, so daß er dem Stuͤk,

welches er fuͤhrt, eine abwechselnde Bewegung ertheilt, die sich immer erst

nach zwei Umdrehungen der Scheibe wiederholt.

4. Aerme, die zur Verbindung der Kniestuͤke der Welle 2 mit der Lade

dienen.

5. Eiserner Arm; er sizt auf der Welle fest und dient dazu, das Schiffchen zu werfen,

wie weiter unten erklaͤrt werden wird.

6. Hoͤlzerner Hebel, welchem der Arm 5 bei jeder Umdrehung der Welle begegnet

und der durch seine aufsteigende Bewegung und vermittelst eines Riemens, das

excentrische Stuͤk 7 nachzieht.

7. Excentrisches Stuͤk, uͤber welches derselbe Riemen

laͤuft.

8. Kleine bewegliche Welle, auf welcher das Stuͤk 7 befestigt ist und die von

diesem lezteren eine drehende Bewegung empfaͤngt.

9. Zweiarmiger Hebel, in Gestalt eines 8; er ist in seiner Mitte auf der Welle 8

befestigt und dient als doppelte Geisel, um das Schiffchen von derjenigen Seite des

Stuhles, wo es sich befindet, fortzuschnellen. Es ist zu bemerken, daß nach jedem

Schlag das Gewicht des Stuͤkes 7 die Welle 8 in ihre urspruͤngliche

Lage zuruͤkfuͤhrt.

10. Schluͤssel oder Bolzen; er ist mit einem Kopf in Form eines Halbmondes

versehen, der mit seinem einen Ende in dem oben beschriebenen Falz gleitet, mit dem

anderen aber sich in einem am Ende eines Hebels angebrachten Loch dreht; der Hebel

vertritt hier die Stelle der Schemmel eines gewoͤhnlichen Webestuhls. (Diese

Theile sind auf der Tafel besonders in groͤßerem Maßstabe gezeichnet.)

11. Derselbe Hebel oder Schemmel.

12. Riemen, welcher uͤber die geschweiften Enden dieses Hebels

laͤuft.

13. Kleine Rolle, auf welcher dieser Riemen zuruͤkgehalten wird.

14. Bewegliche Welle, auf deren Ende die Rolle 13 befestigt ist und die vermittelst

des Hebels 11 und des Riemens 12 eine abwechselnde Kreisbewegung erhaͤlt,

welche sie vermittelst zweier anderen Rollen den Geschirren mittheilt.

15. Diese beiden Rollen.

16. Zwei eiserne Aerme, welche die Lizen tragen und zwischen sich hinlaͤnglich

Raum lassen, damit der Arbeiter den Kettenbaum erreichen kann, ohne sich von seiner

Stelle zu begeben, was bei anderen mechanischen Webestuͤhlen nicht der Fall

ist.

17. Eiserne bewegliche Stange, welche bei diesem wie bei allen anderen mechanischen

Webestuͤhlen hinter der Lade angebracht ist und eine leichte drehende

Bewegung in dem Augenblik empfaͤngt, wo das Schiffchen das Ende seines Laufes

erreicht hat, aber unbeweglich bleibt, wenn dieses zuruͤk ist.

18. Bewegliches Kniestuͤk, welches den Stoß des Daumens 18 empfangt, sobald

das Schiffchen zuruͤkbleibt, und diesen dem Auslenker und dem Treibriemen

mittheilt, wie man es leicht aus der Zeichnung ersieht. Da das Kniestuͤk auf

einem hoͤlzernen Querstuͤk aufliegt, welches den Stoß in der Mitte

seiner Laͤnge faͤngt, so wird das hiebei entstehende Geraͤusch

bedeutend gegen dasjenige gemildert, welches bei anderen Webestuͤhlen

entsteht, wo der Stoß auf das gußeiserne Gestell ausgeuͤbt wird.