| Titel: | Ueber gußeiserne Stuben für Wasserleitungen; von Hrn. Zuber-Karth. |

| Fundstelle: | Band 42, Jahrgang 1831, Nr. LXVII., S. 257 |

| Download: | XML |

LXVII.

Ueber gußeiserne Stuben fuͤr

Wasserleitungen; von Hrn. Zuber-Karth.

Aus dem Bulletin de la Société industrielle de

Mulhausen, N. 20. S. 541.

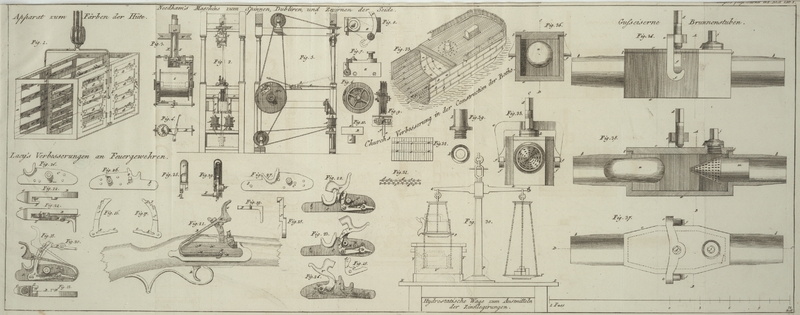

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Zuber-Karth, uͤber gußeiserne Stuben fuͤr

Wasserleitungen

Wir verdanken dem Ingenieur Faesch zu Basel die

Mittheilung von gußeisernen Brunnenstuben, welche von ihm mit Erfolg bei den

Wasserleitungen der Stadt Basel angewandt wurden und die gegenwaͤrtig auch

bei den unseligen eingefuͤhrt sind.

Diese Stube besteht aus einer laͤnglichen Buͤchse a

Fig. 34, welche an jedem Ende in

eine kurze Roͤhre b ausgeht, die in die

Roͤhren der Wasserleitung eingelassen ist, leztere moͤgen nun aus

Gußeisen oder Holz verfertigt seyn. Ein Dekel c wird auf

dieser Buͤchse mittelst einer Drukschraube d und

eines eisernen Bandes e befestigt, welches sich in zwei

Haken f endigt, die durch Vorspruͤnge g, welche an den beiden Seiten der Buͤchse a angeschraubt sind, festgehalten werden. Der Dekel ist

außerdem mit einer Oeffnung h von ungefaͤhr 1

Zoll Durchmesser versehen, welche die Gestalt einer Tubulatur hat und mit einem

Schraubenpfropf j verschlossen wird; man kann auf diese

Tubulatur eine messingene Roͤhre k schrauben, um

noͤtigenfalls dem Wasser in der Leitung einen Ausgang zu verschaffen. Wenn

man zwischen den Dekel und die Buͤchse ein Stuͤk Filz I oder Leder, mit Talg getraͤnkt, bringt, so

schließt er hermetisch genug, um einen starken Druk des Wassers aushalten zu

koͤnnen. Endlich bringt man in das Innere der Buͤchse an der dem

Wasserstrome entgegengesezten Seite, einen hohlen, durchloͤcherten kupfernen

Kegel m an, welcher die Unreinigkeiten aller Art, die

das Wasser bis an diese Stelle mit sich fuͤhrt, zuruͤkhalten soll. Wir

haben diese Stuben in einer Entfernung von beilaͤufig 100 Meter (310 Fuß)

angebracht und koͤnnen versichern, daß sie fuͤr die Unterhaltung und

Beaufsichtigung der Wasserleitung außerordentlich nuͤzlich und bequem sind.

Zeigt sich ein Verlust, ohne daß man ihm auf die Spur kommen kann, so braucht man

nur die Wassermenge, welche bei jeder Stube geliefert wird, zu messen, um die beiden

Stuben, zwischen welchen der Verlust Statt findet, auszumitteln; zu diesem Ende

oͤffnet man die Stube und ersezt den hohlen kupfernen Kegel m durch einen massiven Pfropf n, welcher die ganze Oeffnung, durch welche das Wasser auslauft, gut

verschließt; man legt den Dekel auf die Buͤchse und schraubt auf die

Tubulatur eine gekruͤmmte Roͤhre, durch die alles Wasser, welches die

Leitung liefert, abgelenkt wird; man hat bei diesem Verfahren nur die

Vorsichtsmaßregel zu beobachten, daß man die Laͤnge der auf die

Buͤchse geschraubten Roͤhre nach dem Niveau, in welchem sich die

besagte Stube befindet, graduirt, so daß der Druk des Wassers bestaͤndig sich

gleich erhalten wird. Auf dieselbe Art verfaͤhrt man wenn eine Ausbesserung

nothwendig wird, d.h. an Statt in diesem Falle die ganze Leitung zu leeren, was ohne

diese Stuben geschehen muß, laͤßt man sie an der Stelle, welche dem Orte, wo

die Ausbesserung geschehen muß, zunaͤchst liegt, auslaufen, wodurch man den

Vortheil erlangt, daß man den ganzen Theil der Leitung, wo keine Ausbesserung

vorgenommen wird, in seinem gewoͤhnlichen Zustande von Druk erhalten kann;

dieser Vortheil ist hoͤchst schaͤzbar, besonders wenn der Druk des

Wassers stark ist, weil sich in diesem Falle unvermeidlich Luft in einigen Theilen der Leitung

ansammelt, so oft man sie leert und neuerdings fuͤllt, wodurch

gewoͤhnlich viel Schaden verursacht wird, weil jene Luft stark

zusammengedruͤkt ist und daher leicht Spruͤnge und Verlust entstehen.

Der Vortheil, daß man vermittelst der in jeder Stube angebrachten

durchloͤcherten Kegel, die in die Leitung gelangten, Unreinigkeiten aufhalten

kann, ist ebenfalls sehr schaͤzbar.

In den verschiedenen Figuren bezeichnen dieselben Buchstaben die naͤmlichen

Gegenstaͤnde.

Fig. 34,

Aufriß von Vorne.

Fig. 35,

Aufriß von der Seite.

Fig. 36,

Querdurchschnitt nach AB.

Fig. 37,

Horizontale Projection.

Fig. 38,

Laͤngendurchschnitt der Fig. 34, nach CD, wobei man den Pfropf n und den Kegel m ganz sieht.

Fig. 39,

Aufriß und Grundriß der messingenen Basis der Auslassungsroͤhre.

Tafeln