| Titel: | Verbesserungen an den Maschinen zum Spinnen, Dubliren und Zwirnen der Seide und anderer Faserstoffe, auf welche sich William Needham, zu Longnor, Grafschaft Stafford, am 13. December 1830 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 42, Jahrgang 1831, Nr. LXX., S. 262 |

| Download: | XML |

LXX.

Verbesserungen an den Maschinen zum Spinnen,

Dubliren und Zwirnen der Seide und anderer Faserstoffe, auf welche sich William Needham, zu Longnor,

Grafschaft Stafford, am 13. December 1830 ein

Patent ertheilen ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions. Septbr.

1831, S. 137; im Auszuge auch im Register of Arts August 1831, S.

136.

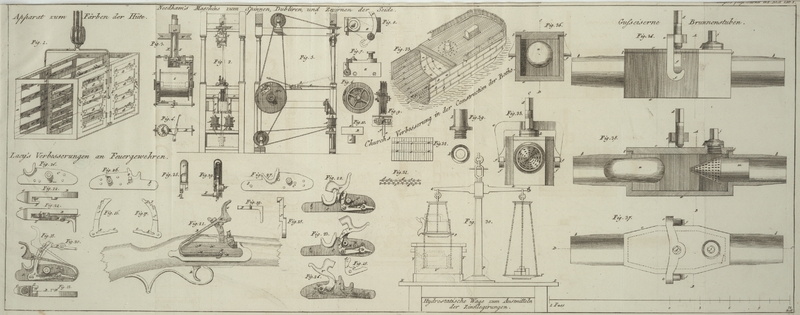

Mit Abbildung auf Tab.

V.

Needham, Verbesserungen an den Maschinen zum Spinnen, Dubliren und

Zwirnen der Seide

Meine Erfindung besteht in einer Maschine, durch welche das Spinnen, Dubliren und

Zwirnen zugleich und mit einer und derselben Maschine geschieht.

Fig. 2 ist ein

Aufriß einer meiner Maschinen von Vorne. AB sind

zwei Spulen mit roher Seide; CD sind zwei

Drahtoͤhre oder Fuͤhrer, welche in den hoͤlzernen Schiebern EF befestigt sind. Diese Schieber haben an ihrem

Ruͤken eine Stellschraube, damit, je nachdem das Oehr hoͤher oder

niederer uͤber der Spule zu stehen kommt, der Faden unter einem

groͤßeren oder kleineren Winkel uͤber den Dekel (cap) der Spule gebracht werden kann, oder besser, damit

man denselben mit einem kuͤrzeren oder laͤngeren Stuͤke

uͤber den Rand des Spulendekels fuͤhren, und mithin den Widerstand,

den die Seide beim Abwinden von der Spule erfaͤhrt, nach Beduͤrfniß

großer oder geringer machen kann. Von den Oehren CD geht der Faden nach Aufwaͤrts und uͤber das ekige

zinnerne Stuͤk oder den zinnernen Sattel G, ober

welchem sich die beiden Faden vereinigen, und von der Zwirnmaschine oder durch den Zwirnapparat bei

H zu Organsinseide gedreht werden. Dieser

Zwirnapparat wird weiter unten beschrieben werden, und hier will ich bloß bemerken,

daß I die Zwirnspule ist, welche die Organsinseide

aufnimmt, und daß derselbe Apparat, welcher die beiden Seidenfaden in einen

Organsinfaden dreht, den so gezwirnten Faden zugleich auch auf die Zwirnspule

aufwindet.

Fig. 3 zeigt

den Zwirnapparat in seiner natuͤrlichen Groͤße; ein Theil des

Halsstuͤkes ist an dieser Figur im Durchschnitte dargestellt, damit die

innere Einrichtung desselben deutlicher werde. J ist

eine senkrecht gestellte Spindel, die fest in den oberen vorderen Riegel des

Gestelles geschraubt ist, wie man bei H in Fig. 2 sieht.

An dem Boden oder Ende dieser Spindel ist eine Schneke oder eine Schraube ohne Ende

angebracht, welche sich in der Mitte einer kleinen Oehlkammer befindet, die, wenn es

noͤthig ist, durch die Oeffnung L gefuͤllt

oder gespeist wird, m ist eine horizontale Welle, die an

jedem Ende einen der beiden Triebstoͤke n und o traͤgt. Der Triebstok n dreht sich um die Schraube ohne Ende K und

wird dadurch getrieben. Der Triebstok o theilt der

Zwirnspule I mittelst des Kammapparates P, Q die noͤthige Bewegung mit. An dem

entgegengesezten Ende ist ein anderer Kammapparat T und

V angebracht, der mit dem horizontalen Zahnrade S in Verbindung steht, welche den

Hebel-Leitungsdraht bewegt, durch welchen der Zwirn gleichmaͤßig auf

der Spule vertheilt wird.

Fig. 4 ist ein

Grundriß des horizontalen Zahnrades, des Leitungsdrahtes und Hebels, aus welchem

deutlich hervorgeht, wie diese Theile durch den Kammapparat T und V in Bewegung gesezt werden. Auch diese

Figur ist in natuͤrlicher Groͤße dargestellt.

Wir kehren jedoch wieder zu Fig. 3 zuruͤk, an

welcher W eine Treibrolle ist, welche an dem Cylinder,

oder an der Roͤhre und dem Gestelle XXXX

befestigt ist, so daß, wenn diese Rolle in Bewegung gesezt wird, auch das ganze

Gestell, die Zwirnspule, der Kammapparat und Alles in Bewegung geraͤth, und

in einer Minute eine gegebene Zahl von Umdrehungen macht. Dabei wird auch der

Triebstok n durch die Schraube ohne Ende K in Bewegung gesezt, und durch diesen Triebstok

zugleich auch sein Kammapparat. Die Welle m ist bei Y mit einem Stuͤke, Leder versehen, welches als

eine Art Schließbuͤchse wirkt, und verhindert, daß das Oehl nicht zu schnell

aus der Oehlkammer austritt.

Fig. 5 ist ein

Seitenaufriß der Maschine, aus welchem man die allgemeine Einrichtung der

Treibrollen, und die Art und Weise ersieht, auf welche die Maschine außer

Thaͤtigkeit gesezt wird, wenn einer der beiden einfachen Faden reißt. N. 1 ist die Haupttreibrolle;

N. 2 ist die Rolle, welche die Spulen treibt, und N. 3 die Rolle, durch welche die Rolle W getrieben wird. Uebrigens bezeichnen hier, so wie an

allen Figuren, dieselben Buchstaben auch dieselben Gegenstaͤnde.

Ich will nun den Apparat beschreiben, durch welchen die Maschine außer

Thaͤtigkeit gesezt wird, wenn der eine oder der andere der beiden einfachen

Faden reißt. ae ist ein Balancirhebel, der sich um

seinen Stuͤzpunkt f dreht, und der an einem Ende

a am schwersten ist, so daß er mithin, wenn nicht

durch ein, an dem Ende e angebrachtes, Gewicht auf

denselben gewirkt wird, die durch punktirte Linien angezeigte Richtung haben muß.

Dieß geschieht durch den Draht g, der an jedem Ende ein

Oehr hat, von welchen das eine uͤber die Spize des Stiftes h zu liegen kommt, und von einem Knopfe an demselben

getragen wird, waͤhrend das andere auf dem Querstuͤke R, Fig. 9. ruht, welches sich

uͤber dem Sattel g an dem Ende e des Hebels ae

befindet. Die Faden der Spulen laufen uͤber den Sattel, werden dann durch das

Oehr des Drahtes gezogen, und halten auf diese Weise den Draht genau uͤber

dem Sattel, auf welchem er ruht, und mithin durch ihr Gewicht auch in der Stellung,

welche er in der Figur hat. Bricht jedoch einer der beiden Faden, so reißt der

andere, der nun eine gerade Richtung annimmt, den Draht mit sich auf jene Seite, an

welcher der Faden ganz blieb; und in dem Augenblike, in welchem der Draht von dem

Sattel weggefuͤhrt wird, steigt das Ende e des

Hebels, welches auf diese Weise von seinem Gewichte befreit wird, in die

Hoͤhe, wodurch das Ende a in eine Stellung

herabsinkt, in welcher er auf die mechanische Vorrichtung Z wirken kann, die ich nun beschreiben will, und die dazu dient, die

Maschine außer Gang zu sezen.

Z ist ein an der Haupttreibrolle angebrachter

Federfaͤnger, der aus den weiter unten beschriebenen Figuren deutlicher

werden wird. Ich will hier bloß bemerken, daß j ein an

dem Faͤnger befestigter Zapfen oder Arm ist, der, wenn er herausgezogen wird,

die Rolle von der Haupttreibwelle befreit, und mithin die Maschine außer

Thaͤtigkeit sezt. Dieses Herausziehen des Armes j

geschieht nun durch den Winkelkopf (angle-head)

des Armes a des Hebels ae, der, wenn er sich in der, durch die punktirten Linien angedeuteten,

Stellung befindet, sich, (indem die Rolle sich gegen ihn herumdreht), zwischen den

Zapfen oder Arm j und die Seite der Rolle zwangt, (indem

t eine, an der Rolle angebrachte, Reibungsplatte

ist, gegen welche der Winkelkopf wirkt), und der auf diese Weise den Zapfen

heraustreibt, den Faͤnger wegzieht, und dadurch die Rolle von der Treibwelle

befreit.

Fig. 6, (aus

welcher ersichtlich ist, wie man aus der Treibrolle nach Belieben eine feststehende

und lose Rolle machen kann), gibt eine Ansicht jener Seite der Rolle, die der eben

beschriebenen Seite entgegengesezt ist; r ist die Treibwelle, und an

dieser Welle sieht man ein eisernes Rad mit vier Armen, welches fest an ihr

angebracht ist. Z ist der Federfaͤnger, dessen

Bolzen (wenn der, in der lezten Figur beschriebene Zapfen j mit der Hand oder einem eigens dazu bestimmten Hebel nach

Einwaͤrts gedruͤkt wird) auf einen oder den anderen Arm des eisernen

Rades einwirkt, und denselben faͤngt. In dieser Figur ist der Bolzen y dargestellt, wie er auf den Arm u wirkt; wird nun das eiserne Rad in dieser Stellung in der Richtung

umgedreht, welche durch den Pfeil angedeutet ist, so fuͤhrt dasselbe folglich

die Rolle mit sich; waͤhrend, wenn der Bolzen y

auf die oben beschriebene Weise weggezogen wird, die Rolle lose an der

Haupttreibwelle bleibt, und mithin die ganze Maschine still steht. Fig. 7 ist eine

Seitenansicht des Federfaͤngers in natuͤrlicher Groͤße; p ist die Feder, auf welche der hintere Theil des

Faͤngers oder Bolzens wirkt.

Fig. 8 ist ein

Grundriß des Federfaͤngers, an welchem y der

Bolzen oder der fangende Theil ist, der, wenn er sich in der hier gezeichneten

Stellung befindet, auf einen Arm des eisernen Rades wirkt; waͤhrend er, wenn

er die durch Punkte ausgedruͤkte Stellung hat, dem Rade gestattet sich frei

ohne der Rolle zu drehen. Fig. 9 ist ein Grundriß

der Haupttreibrolle, an welchem ersichtlich ist, wie der Winkelkopf des Armes a des Hebels ae auf

den Bolzen j des Federfaͤngers Z wirkt. Fig. 10 zeigt den Sattel

im Grundrisse; R ist das Querstuͤk, auf welchem

der Draht g ruht.

Als meine Erfindung nehme ich den hier beschriebenen Zwirnapparat und die Vorrichtung

in Anspruch, durch welche die Maschine außer Thaͤtigkeit gesezt wird, wenn

einer der Faden reißt.

Tafeln