| Titel: | Verbesserungen an der Maschine zum Kämmen der Wolle und anderer Faserstoffe, auf welche sich John Platt, Barchentweber zu Salford bei Manchester, Grafschaft Lancaster, in Folge einer von einem Fremden erhaltenen Mittheilung, am 10. Novbr. 1827 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 42, Jahrgang 1831, Nr. XCIX., S. 357 |

| Download: | XML |

XCIX.

Verbesserungen an der Maschine zum Kaͤmmen

der Wolle und anderer Faserstoffe, auf welche sich John Platt, Barchentweber zu Salford bei Manchester,

Grafschaft Lancaster, in Folge einer von einem Fremden erhaltenen Mittheilung, am 10. Novbr. 1827 ein Patent ertheilen

ließ.

Aus dem London Journal of Arts. Mai 1831, S.

68.

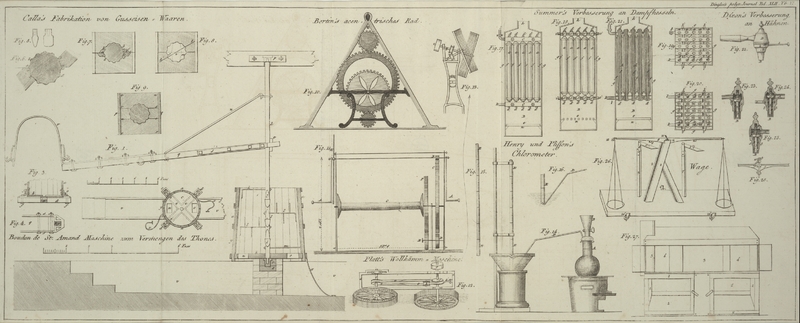

Mit einer Abbildung auf Tab. VI.

Platt, Verbesserungen an der Maschine zum Kaͤmmen der

Wolle

Diese Maschine ist so eingerichtet, daß die Wolle mittelst zwei sich umdrehender,

kreisfoͤrmiger Kaͤmme oder Hecheln gekaͤmmt wird,

waͤhrend diese Operation bisher durch die Haͤnde des

Wollkaͤmmers verrichtet wurde. Der Mechanismus, durch welcher diese sich

drehenden Kaͤmme in Bewegung gesezt werden, wird nicht als ein Theil des

Patentes betrachtet; im Gegentheile man kann dieselben auf irgend eine andere, von

der in der Zeichnung gegebenen verschiedenen Art und Weise treiben lassen. Den

Hauptgegenstand des Patentes bilden bloß die eigene Construction der Kaͤmme

und die relative Stellung derselben zu einander.

Fig. 12 ist

eine horizontale Darstellung der Maschine, welche aus einem vierekigen eisernen

Rahmen oder Gestelle a, a besteht, der, wie der

Endaufriß Fig.

13 zeigt, von Fuͤßen getragen wird. b

und c sind zwei Wellen oder Spindeln, von denen eine

jede einen der kreisfoͤrmigen Kaͤmme dd traͤgt. Diese Wellen oder Spindeln b,

c sind nicht horizontal, sondern unter einem spizigen Winkel gegen den

Horizont, und so gestellt, daß sie sich kreuzen. Die kreisfoͤrmigen

Kaͤmme, welche an den Wellen befestigt sind, drehen sich daher unter

betraͤchtlichen Winkeln mit einer Senkrechten, und so gegen einander, wie sie

in Fig. 13

dargestellt sind.

Die kreisfoͤrmigen Kaͤmme sind in der Form gewoͤhnlicher,

duͤnner, hoͤlzerner Raͤder mit Armen oder Speichen gearbeitet,

und die Radbuͤchse wird mittelst einer Schraube an der Welle befestigt. Die

Spizen oder Hecheln sind in die Flaͤche des Randes eingesezt, und diese

Kaͤmme werden mittelst des gedrehten Riemens ee, der uͤber die, an jeder Spindel angebrachte, Rolle f laͤuft, in entgegengesezten Richtungen gedreht,

und durch ein, an dem Ende der Spindel oder Welle b

befindliches Band und den Treiber g getrieben.

Waͤhrend die Kaͤmme rund herum gehen, muͤssen sie sich auch

langsam einander naͤhern; dieß geschieht dadurch, daß die Zapfenlager der

Welle c in Geleisen ruhen, und mithin hin und her

gleiten koͤnnen, so daß die Welle c und ihr

kreisfoͤrmiger Kamm gegen den Kamm an der Welle oder Spindel b

gebracht werden kann. Diese hin und her gleitende Bewegung schlaͤgt der

Patent-Traͤger vor, durch eine Schraube ohne Ende und eine an dem

unteren Theile des Gestelles angebrachte (in Fig. 12 aber nicht

dargestellte) Schneke zu bewirken, durch welche die Welle c gradweise nach einer seitlichen Richtung bewegt wird, waͤhrend

der gedrehte Riemen e, der die beiden Wellen oder

Spindeln mit einander verbindet, und c in Folge der

Umdrehung von b bewegt, bei der Annaͤherung der

beiden Kaͤmme gegen einander mittelst der schweren Rolle h, welche mit dem Hebel i

zusammenhaͤngt, in gehoͤriger Spannung erhalten wird.

Wird nun diese Maschine in Thaͤtigkeit gesezt, und will man mit derselben

Wolle kaͤmmen; so bringt man eine gehoͤrige Menge roher Wolle zwischen

die Spizen oder Hecheln der kreisfoͤrmigen Kaͤmme; so wie nun diese in

eine schnelle drehende Bewegung gesezt werden, so werden die losen Enden der Wolle

durch die Centrifugalkraft nach der Richtung der Radii weggeschleudert, und von den

Spizen oder Hecheln des anderen, sich umdrehenden Kammes gefangen, und dadurch die

Fasern ausgezogen und in gerade Richtung gebracht werden.

Die Operation muß begonnen werden, waͤhrend sich die Kaͤmme in der

groͤßten Entfernung von einander befinden; so wie sich dieselben einander

langsam naͤhern, werden die Enden oder Fasern der Wolle von den Spizen in

groͤßerer Tiefe gehalten werden, bis die Kaͤmme an einander gekommen

sind, waͤhrend welcher Zeit die ganze Laͤnge der Wollfasern glatt

angekaͤmmt und aus dem Kamme gezogen worden seyn wird, so daß man dann nur

mehr mit der Hand die kurze, verworrene Wolle, oder den Ruͤkstand, welcher in

den Kaͤmmen bleibt, mit der Hand zu entfernen, und demselben neuerdings

fuͤr eine neue Operation mit frischer Wolle zu versehen braucht.

Der Patent-Traͤger nimmt folgende drei Dinge als seine Erfindung in

Anspruch: 1) die Construction der kreisfoͤrmigen Kaͤmme; 2) die

schiefe Richtung, in welcher sie gegen einander gestellt sind, und in welcher sie

sich umdrehen, und 3) die Vorrichtung, durch welche die Kaͤmme einander

genaͤhert werden, und auf die Fasern der Wolle wirken.

Tafeln