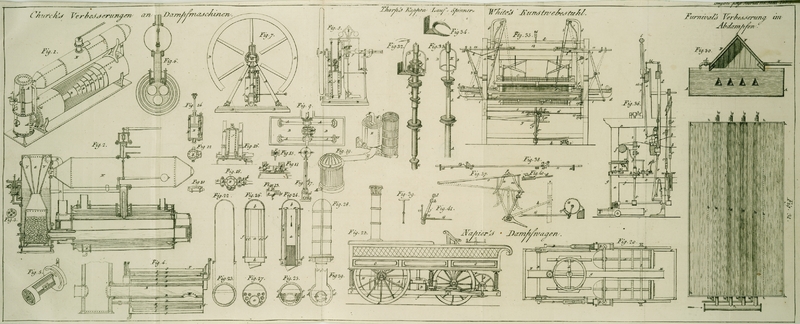

| Titel: | Verbesserter Kunstwebestuhl des Hrn. George White von Hutchinson Town bei Glasgow. |

| Fundstelle: | Band 43, Jahrgang 1832, Nr. III., S. 17 |

| Download: | XML |

III.

Verbesserter Kunstwebestuhl des Hrn. George White von Hutchinson

Town bei Glasgow.

Aus dem Mechanics' Magazine. N. 424. S.

466.

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

White, verbesserter Kunstwebestuhl.

Das groͤßte Hinderniß bei der Anwendung der Kraftwebestuͤhle zum Weben

feinen Garnes ist das Brechen (breakage), welches durch

die gewoͤhnliche Anwendung derselben bewirkt wird. Das Schiffchen wird

naͤmlich von einer Kraft getrieben, welche sich nicht genau reguliren laͤßt, und welche

direct von der Schnelligkeit abhaͤngt, mit welcher der Stuhl betrieben wird

und die daher verschieden ist. Faͤllt diese Schnelligkeit etwas zu tief, so

kann das Schiffchen kaum durch die Webe gelangen, und ist sie zu groß, so wird

dasselbe mit zu großer Gewalt durchgetrieben. Um dieser barschen und rohen Arbeit

gehoͤrigen Widerstand leisten zu koͤnnen, muß das Schiffchen ein

starker schwerer Blok seyn, und wendet man einen solchen bei feinem Garne an, so

wird er dasselbe zerreißen. Schon dieser Umstand allein macht den

gewoͤhnlichen Kraftwebestuhl fuͤr feines Garn untauglich. Hrn. White gelang es jedoch eine Maschine auszudenken, die

eben so originell, als sinnreich ist, und obige Einwuͤrfe beseitigt. Das

Schiffchen wirkt naͤmlich an demselben mit einer sich immer gleich bleibenden

und von der Schnelligkeit unabhaͤngigen Kraft. Es braucht dabei dem

Schiffchen nicht mehr Kraft gegeben zu werden, als eben nothwendig ist, damit

dasselbe mit Leichtigkeit von einer Seite zur anderen gelangt; es kann daher leicht

und so gemacht werden, daß es fuͤr jede, auch noch so zarte, Arbeit

taugt.

Fig. 35 zeigt

den Webestuhl des Hrn. White von Vorne, Fig. 36 zeigt ihn von der

Seite. aaa ist das Gestell; bb

Fig. 36 sind

die Kettenfaden; cc die Geschirre (headles), durch welche dieselben gehen; diese heben und

senken die abwechselnden Faden wechselsweise, und bilden dadurch das was man die

Gelese (shed) nennt, durch welche das Schiffchen gehen

muß. dd ist die Lade (lay), durch welche die Faden gehen; e die

Verbindung des Geleses mit dem eben gewobenen Zeuge, welcher der Filz (felt) genannt wird. Die Theile nun, denen an dem

Webestuhle Bewegung mitgetheilt werden muß, sind vier: naͤmlich das Gelese,

das Schiffchen, die Lade und der Baum. Alle diese erhalten ihre Bewegung von der

senkrechten Welle g, und diese kommt in abwechselnde

Bewegung durch ihren unteren Arm h, der in eine Oeffnung

oder zwischen zwei Rollen faͤllt, die sich an dem langen Balken ii befinden, welcher durch die

urspruͤngliche Kraft hin und her bewegt wird. Dieser Balken, der die

Verbindung zwischen dem ersten Beweger und dem Webestuhle herstellt, muß so lang

seyn, daß er durch alle Stuͤhle reicht, welche man vermoͤge der

Localitaͤt in einer geraden Linie anbringen kann; er muß daher so viele

Oeffnungen haben, als Stuͤhle vorhanden sind. j

ist der obere Arm, welcher die zwei Reibungsrollen kl traͤgt, und der in Fig. 37 einzeln

dargestellt ist; die Rolle l durchlaͤuft den

Riegel m, wenn sie sich auf die rechte, und den Riegel

n, wenn sie sich auf die linke Seite der Achse g bewegt, und stoͤßt dabei auf jeder Seite die

Stange o weg, an welcher sich der Richtpfosten p befindet, den man am besten in Fig. 36 sieht, und

welcher mit der Lade in Beruͤhrung kommt, indem er durch eine Oeffnung

geht, die sich in dem, an der Sohle der Lade befestigten, metallenen Stuͤke

p nach Rechts und Links erstrekt. Daher

traͤgt der, an dem Gestelle a befestigte, Arm o den ganzen seitlichen Zug der Kraft, waͤhrend

die Lade von demselben nur eine directe Bewegung von dem Filze weg erhalten kann.

Die Lade wird wieder vorwaͤrts getrieben, wenn die Rolle l gegen den Mittelpunkt geht, und zwar durch die Feder

r, welche sich hinter dem Hebel's befindet, der

gegen den Rand des Stuͤkes q druͤkt.

Sowohl die Feder r, als der Hebel s haben an ihren Enden Reibungsrollen. Waͤhrend die Rolle l auf diese Weise die Lade zuruͤkstoͤßt,

sezt die Rolle k, die in einer Spalte, durch welche der

Arm j geht, spielt, den senkrechten Arm tt in Bewegung, der an der horizontalen Achse u befestigt ist, um diese Bewegung dem hinteren

aufrechten, an derselben Achse befindlichen Arme v

mitzutheilen. An dem oberen Ende dieses hinteren Armes befinden sich zwei Rollen ww, welche die gebogenen Riegel xx

Fig. 35 an

den Armen gy durchlaufen. Diese Arme sind durch

Ketten mit den Geschirren cc verbunden, so daß

diese also abwechselnd gehoben oder herabgedruͤkt werden, und also auch die

Faden bb, zwischen welchen das Schiffchen

durchgehen muß, abwechselnd auf und nieder ziehen. Wie das Schiffchen bewegt wird,

soll nun beschrieben werden.

Wir muͤssen hiezu noch ein Mal zu dem aufrechten Arme t zuruͤkkehren, durch welchen, wie bereits gesagt worden, der Arm

j geht, um ihn in Bewegung zu sezen. Die Spize

dieses Armes geht nun zwischen Rollen in eine Spalte z,

die sich in der Mitte der langen Stange 1 1 befindet, und gibt derselben eine

Endbewegung. Mit jedem Ende dieser Stange ist ein zweiarmiger Hebel 2 2, 2 2, der

sich um seine Achse 3 3 dreht, im Gelenke verbunden; die oberen Arme sind durch zwei

Drahtschlingen 4 4 mit den Schiffchenstangen (shuttleschafts) 5 5 verbunden, welche an ihren oberen Enden mit den

Richtpfosten 6 6 ein Gelenk bilden, und durch starke Federn 7 7 gegen den

Mittelpunkt des Stuhles getrieben werden, an ihren unteren Enden hingegen durch

Schnuͤre 8 8 mit den Treibern 9 9 in Verbindung stehen. Diese lezteren

werden, wenn die Stangen 5 5 nach Außen gezogen werden, durch die Faͤnger 10

10 zuruͤkgehalten, die in Fig. 4 fuͤr sich

allein im Grundrisse dargestellt sind. Um nun die eine dieser Stangen zum Behufe des

Durchfuͤhrens des Schiffchens fliegen zu lassen, waͤhrend die andere

zuruͤkgehalten wird, ist ein langer, duͤnner Stab 11 11 unter dem

Schuͤttelbaume (rocking-tree) 12 so

angehaͤngt, daß er sich endwaͤrts schiebt. Dieser Stab ist in Fig. 38

einzeln fuͤr sich dargestellt; er hat in der Naͤhe der Faͤnger

10 zwei ekige Vorspruͤnge 13 13, und die Faͤnger selbst haben

Reibungsrollen. Die

Bewegung des Stabes soll nun diese Vorspruͤnge von einer Seite der Fangrollen

auf die andere fuͤhren, in welchem Falle beide Faͤnger entfernt

werden, und die eine, vorher zuruͤkgehaltene, Schiffchenstange befreit wird.

Dieser Stab ist ferner auch mit den geknieten Stuͤken (elbow-pieces) 14 14 versehen, die in der Naͤhe seiner Enden

durch Verbindungsschrauben an den gehoͤrigen Stellen befestigt sind. Wird nun

der Arm 2 zur linken Hand nach Außen gezogen, wie in Fig. 35, so zieht er

seine Stange 5 mittelst der Schlingen 4 hinter den Faͤnger 10;

waͤhrend der rechte Arm 2, indem er sich nach Innen bewegt, seine Schlinge

fallen laͤßt, wo dann die Stange und die Schlinge die mit punktirten Linien

dargestellte Stellung erhaͤlt. Zu gleicher Zeit hat der linke Arm 2, indem er

sich gegen das Knie oder den Ellbogen 14 bewegte, den Stab 11 so weit nach Links

gezogen, daß die beiden Faͤnger 10 10 entzogen sind, wo dann seine eigene

Stange bloß von ihren Schlingen 4 zuruͤkgehalten wird, und die rechte Stange,

indem sie losgelassen ist, das Schiffchen quer durch nach Links ausgeworfen hat. Nun

wird die linke Stange 5 zunaͤchst zuruͤkgezogen, wobei die

Vorspruͤnge 13 13 uͤber ihre respectiven Faͤnger gehen, so daß

beim Nachlassen des Zuges der Faͤnger wieder zum Zuruͤkhalten dieser

Stange bereit ist, und der Vorsprung sich auf der gehoͤrigen Seite befindet,

um dieselbe zu befreien, wenn die entgegengesezte Bewegung eintritt. Auf diese Weise

wird das Schiffchen, wenn der Arm t nach Rechts geht,

von der rechten Seite, und wenn derselbe nach Links geht, von der linken Seite

weggeworfen; und zwischen jeder dieser Bewegungen wird die Lade durch die Feder v gegen den Filz getrieben.

Das Aufwinden wird durch den Arm j vollbracht, an welchem

sich ein kleiner Stab 15, Fig. 36 und 41, befindet.

Dieser bewegt naͤmlich den Verbindungsstab 16, Fig. 35 und 37, der

mittelst einer Feder 17, das Sperrrad 18 um einen oder mehrere Zaͤhne bewegt,

waͤhrend dasselbe durch den Triebstok 19 dem, an dem Ende des Webebaumes

angebrachten, Rade eine noch langsamere Bewegung mittheilt. Da nun der Durchmesser

des Cylinders, der von dem Webebaume und dem darauf aufgewundenen Zeuge gebildet

wird, vom Anfange bis zum Ende des Webens eines Stuͤkes bestaͤndig

zunimmt, so ist es offenbar, daß die Umdrehung des Baumes im Verhaͤltnisse

mit der Vergroͤßerung seines Durchmessers durch den aufgewundenen Zeug

langsamer werden muß, um den Gang oder Zug der Kettenfaden gleichfoͤrmig zu

erhalten. Dieß wird durch folgende Einrichtung bewirkt: Der, in Fig. 39 fuͤr sich

allein dargestellte, Hebel ist in der Mitte bei 21 Fig. 36 durch ein

Gefuͤge mit der Platte (slab) unter dem Baume

verbunden; sein Tfoͤrmiger Kopf wird durch die

Feder 22, welche sich gegen sein Ende stemmt, an den Zeug angedruͤkt. Das

Ende dieses Hebels nun steht durch den kleinen Stab 23 mit dem laͤngeren Stabe 16 in Verbindung;

dadurch wird, so wie der Durchmesser des Webebaumes zunimmt, der Tfoͤrmige Kopf weiter von dem Mittelpunkte

weggetrieben, und sein Schweif mehr in der Naͤhe der Welle g in den Verbindungsstab 16 eingeschoben. Auf diese

Weise wird die Bewegung des Baumes genau in dem Verhaͤltnisse, als der Zeug

auf demselben zunimmt, vermindert, und vom Anfange bis zum Ende eine gleiche Menge

davon aufgewunden.

Fig. 40 und

41 sind

Theile dieser Bewegung. Fig. 40 zeigt das

gabelfoͤrmige oder gespaltene Ende des Stabes 16 mit einem aufgezogenen

Haken: in diesem Falle kann sich der Stab 15, der durch jenes Ende geht, nach Rechts

und Links bewegen, ohne den Stab 16 dadurch zu bewegen; in dieser Stellung wird also

derselbe den Zeug nicht aufwinden; wird hingegen der Haken herabgelassen, so sperrt

er den Draht 15 am Ende ein, so daß sich der Stab bewegen muß. Es muß nun mithin die

Lade in Stand gesezt werden, diesen Haken aufziehen zu koͤnnen, im Falle das

Schiffchen leer geworden, oder der Faden gebrochen ist, und dieß geschieht auf

folgende Weise: Da der Filz dann von der Lade abgezogen, und naͤher an den

vorderen Theil des Stuhles gelangen wuͤrde, so kann man einen Hebel auf

solche Weise stellen, daß die Lade dann auf denselben trifft, und daß dadurch sein

anderes Ende eine Schnur anzieht, durch welche dieser Hebel mit dem Haken in

Verbindung steht. So wie nun diese Schnur den Haken hebt, so wird der Stuhl seine

Bewegung fortsezen, ohne jedoch aufzuwinden. Um den ganzen Stuhl still stehen zu

machen, ist ein Riemen zur Hand, durch welchen man den Arm h aus der Oeffnung in der Bewegungsstange i

heben kann.

Der Schuͤttelbaum steht durch einen kurzen, stellbaren Arm 24 mit dem Gebel

der Lade in Verbindung; da sich aber dessen Gelenkverbindungen in verschiedenen

Entfernungen von den Mittelpunkten der Lade und des Schuͤttelbaumes befinden,

so werden die Schiffchenstangen nicht so stark bewegt, als die Lade, sondern in

hinlaͤnglicher Naͤhe erhalten. Diese Ungleichheit und die

Schwaͤche der Verbindung bewirkt, daß die Lade durch die starken Einwirkungen

auf den Schuͤttelbaum keine Stoͤße oder sonstige Gewalt

erfaͤhrt. Die Feder r, welche die Lade bewegt,

und die Federn 77, die die Schiffchenstangen treiben, sind an ihren

Schwaͤnzen mit Schrauben versehen, durch welche dieselben genau bis zur

erforderlichen Staͤrke angezogen werden koͤnnen, so zwar daß ihre

Wirkung jener der geuͤbtesten Hand gleichkommt. Der Arm o traͤgt die ganze Seitenwirkung der Kraft, wenn

die Lade zuruͤkgetrieben wird; die Lade erhaͤlt daher durchaus keinen

Trieb von derselben, und die Arme yy tragen die Seitenwirkung beim

Heben und Senken der Geschirre. Auf diese Weise sind nun die arbeitenden Theile,

oder jene, welche am meisten mit den Faden in Beruͤhrung kommen, so weit von

der Kraft, die dieselben in Bewegung sezt, entfernt, daß sie sich mit Weichheit und

Sanftheit bewegen.

Das Schiffchen, dessen man sich bei diesem Webestuhle bedient, kann dieselbe Form

haben, wie jenes, welches von feinen Handwebern angewendet wird. Es darf jedoch

nicht groͤßer seyn; auch duͤrfen die Raͤder nur sehr wenig,

d.h. gerade um so viel uͤber der Buͤchse stehen, daß es in die

Buͤchse der Lade schwimmen kann. Dadurch wird verhindert, daß das Schiffchen

das Garn in dem Rietblatte (shell) durchschneidet, indem

dasselbe theilweise wie eine Glitsche auf das Garn wirkt. Das Rietblatt soll nicht

diker seyn, als es zur Aufnahme des Schiffchens noͤthig ist, damit das Garn

nicht durch einen weiten Zwischenraum geschwaͤcht wird; fuͤr die

Geschirr-Oehre ist ein Durchmesser von 1/4 oder 1/5 Zoll hinreichend. Das

Querholz der Lade kann 4 1/2 Zoll haben. Der Lade wird Kraft gegeben, damit sie sich

mittelst der Feder mit der erforderlichen Schnelligkeit bewegen kann. Sie wirkt ganz

wie die Lade an dem Handwebestuhle, und kann auf dieselbe Weise regulirt werden.

Benuzt man den Stuhl zum Weben von Kammertuch, Jaconet oder feiner Leinwand, so kann

man ihn mit einem oberen Rietblatte (upper shell), einem

einfachen Flieger (single flighter) oder einer Karte

(card) bearbeiten, je nachdem es das Fabrikat

erfordert.

Ein anderer Umstand, welcher beim Weben von feinem Garne von großer Wichtigkeit ist,

ist der gehoͤrige Zustand, in welchem das Gewebe waͤhrend des Webens

erhalten werden muß. Das Garn wird naͤmlich, nachdem es zugerichtet wurde,

hart und bruͤchig; uͤberdieß wird der Zeug, wenn er in diesem Zustande

gewebt wird, weder schoͤn noch glatt; das Garn muß daher waͤhrend des

Webens bestaͤndig feucht erhalten werden, gerade so als wenn es frisch

zugerichtet waͤre. Dieß bewirkt nun Hr. White

durch folgenden Apparat, der das Gewebe in besserem Zustande zu erhalten vermag, als

wenn es von einer Streke zur anderen frisch zugerichtet wuͤrde. Er bringt

naͤmlich eine Roͤhre von der Laͤnge der Breite des Gewebes an,

und legt dieselbe horizontal auf ihre Zapfen hinter den Staͤben,

ungefaͤhr einen halben Zoll unter dem Garne. Diese Roͤhre ist voll

kleiner Loͤcher, und fest mit dikem Flanell umnaͤht: der Flanell kann

auch doppelt seyn, und soll an seiner aͤußeren Flaͤche gut gekrempelt

seyn, damit seine Floken stark empor gehoben werden. Diese Roͤhre wird mit

Wasser gefuͤllt und durch einen Riemen mit solcher Schnelligkeit umgedreht,

daß das Wasser durch den Flanell ausschwizt, und wie Thau auf das Garn

faͤllt. Durch die Schnelligkeit der Umdrehung wird die Menge der Feuchtigkeit regulirt werden,

welche auf das Gewebe gesprizt wird, und welche nicht groͤßer seyn soll, als

daß das Garn dadurch in maͤßig feuchtem Zustande erhalten wird.

Da bei der Mittheilung der Kraft durch einen Riemen, außer dem Verluste und der

Abnuzung an Material, auch bedeutendes Zittern, und ein Verlust an Kraft entsteht,

und da bei diesem Webestuhle die Bewegungen schaukelnd und nicht drehend sind, so

wendet Hr. White eine andere Art von Bewegung an, deren

Mittheilung er seinem Freunde Hrn. Robert Short verdankt.

Die Bewegungen werden direct durch Stangen hervorgebracht, welche von der, in einem

Winkel der Fabrik befindlichen, Welle getrieben werden. Die Stangen werden durch

Reibungsrollen von dem Boden gestuͤzt, und die Handhabe b des Webestuhles, die an dem unteren Ende des

Mittelpunktes befestigt ist, bewegt sich in einer Auskerbung der Stange zwischen

zwei Rollen. Vier Stangen koͤnnen alle Stuͤhle in einem Gemache

treiben, sie sollen aber in gleichen Entfernungen im Umfange des Rades gestellt

werden, damit die Maschine nicht an einem Punkte uͤberladen wird.

Hr. White erhielt fuͤr diese verschiedenen

wichtigen Verbesserungen an dem Webestuhle von der Society of

Arts die große silberne Medaille und 25 Pfd. Sterl.

Tafeln