| Titel: | Hrn. Harrison's Hemmung und Windfang für Thurmuhren. |

| Fundstelle: | Band 44, Jahrgang 1832, Nr. VII., S. 50 |

| Download: | XML |

VII.

Hrn. Harrison's Hemmung und Windfang fuͤr

Thurmuhren.

Aus dem Mechanics' Magazine. N. 423 und

424.

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Harrison's Hemmung und Windfang fuͤr Thurmuhren.

Das Princip, nach welchem diese Hemmung wirkt, ist das eines kleinen Gewichts,

welches durch ein Rad gehoben wird, das beim Niedergange das Pendel treibt –

daher das Pendel immer durch eine gleiche Kraft fortgeschoben wird. Da der Lappen,

welcher das Rad hoͤher stoͤßt, schwerer ist, als er zur Erhaltung der

Bewegung des Pendels zu seyn braucht, so wird ihm zum Theil durch ein kleines

Gewicht entgegengewirkt, welches an dem Arme angebracht ist, der durch die Wirkung

des Rades hinabsteigt, und dem Lappen, welcher das Rad niedersenkt, wird ebenfalls durch ein kleines

Gewicht entgegengewirkt, das an dem anderen Arm, der durch die Wirkung des Rades in

die Hoͤhe geht, angebracht ist. Durch diese kleinen Gegengewichte wird die

unterhaltende Kraft so regulirt, daß das Pendel gehoͤrig oscillirt.

Betrachten wir die Wirkung der kappen, so sehen wir, daß sie eine fast

gleichfoͤrmige ist, obgleich die Kraft des Rades bedeutende Verschiedenheiten

zeigt. Da sie, anstatt zu gleiten, ein- und ausrollen, so wird die Reibung

bedeutend vermindert und folglich hat auch eine Veraͤnderung der Kraft des

Rades bei dem Austritt keine so große Wirkung. Da jedoch immer noch einige Reibung

bleibt, so folgt, daß wenn die Kraft des Rades groͤßer ist, der Widerstand

bei dem Austritt auch etwas groͤßer seyn muß, und umgekehrt. Dieser

Unregelmaͤßigkeit wirkt aber ein ganz entgegengeseztes und fast

gleichzeitiges Gegengewicht entgegen; denn da das Pendel durchaus die Lappen heben

muß, um sie austreten zu lassen, so druͤken die Enden der Zaͤhne mehr

oder minder stark unter die Rollen der Lappen und heben so im naͤchsten

Augenblik das Pendel etwas mehr oder weniger; so daß es, obgleich es mehr oder

weniger durch den Austritt gehemmt ist, doch im naͤchsten Augenblik im Heben

des Lappen mehr oder weniger unterstuͤzt wird. So wirken sich diese dermaßen

entgegen, daß die bewegende Kraft bedeutend variiren kann, ehe das Pendel davon

merklich angegriffen wird; davon kann man sich bei einer Uhr von meiner Einrichtung

leicht uͤberzeugen, wenn man das an dem Werke Hangende, treibende Gewicht

vermehrt und den Bogen beobachtet, welchen das Pendel wenige Stunden darauf

beschreibt.Ist das Pendelgewicht sehr leicht, so wird, es durch jede Vermehrung des

Uhrgewichts oder durch jede Veraͤnderung der Dichtigkeit der

Atmosphaͤre oder durch die in seiner Naͤhe durch

Menschengedraͤnge bewegte Luft etc. weit leichter gestoͤrt,

als wenn seine Schwere mehr mit der Hemmung in Verhaͤltniß steht,

also ungefaͤhr vierzig Pfund betraͤgt.Die Laͤnge des Pendels ist von der Art, daß man die Uhr nur in einer

gewissen Hoͤhe anzubringen braucht, ohne auf eine besondere

Schwingungszeit Ruͤksicht zu nehmen.A. d. O.

Aber nicht bloß der von dem Pendel beschriebene Bogen

bleibt fast derselbe, sondern auch die Zeit, in welcher die

Schwingungen geschehen. Wenn irgend eine Veraͤnderung bei dem

Austritt (am Ende der Schwingung) durch eine Differenz in

der treibenden Kraft am Anfange compensirt wuͤrde,

so muͤßte die Zeit nothwendiger Weise auch

veraͤndert werden, wenn auch der Bogen noch immer derselbe waͤre; dieß

ist aber nicht der Fall, – der Stoß von dem Austritte und die geleistete

Huͤlfe sind nicht allein beide von derselben Ursache verschieden und sind

einander beinahe gleich oder compensiren sich gegenseitig, sondern sie finden auch

beide am Ende jeder Schwingung Statt, so daß sowohl die

Zeit als auch der Bogen sich fast gleich

bleiben.

Da Thurmuhren unvermeidlich viel groͤßeren

Temperatur-Veraͤnderungen ausgesezt sind, als Hausuhren und außerdem

oft große Zifferblaͤtter haben, deren Getriebe sehr ausgesezt sind, so

muͤssen auch sehr große Unregelmaͤßigkeiten in dem Gange des

Stetgrades Statt finden, weil das Oehl durch den Wechsel der Temperatur entweder

duͤnner oder diker wird. Die Lappen bei meiner Hemmung sind aber besonders

geeignet diesen und anderen Unregelmaͤßigkeiten zu begegnen (die entweder

durch das Blasen des Windes gegen lange Zeiger oder aus anderen Ursachen entstehen,

und durch welche die Bewegung des Pendels gestoͤrt werden koͤnnte).

Und da sie nach dem Zuruͤkfallungs-Princip wirken, ohne jedoch eine

ruͤkgaͤngige Bewegung der Raͤder zu veranlassen, so wird jede

Veraͤnderung der Dichtigkeit des Mediums, durch welche die Pendelschwingungen

mehr vermehrt oder vermindert werden koͤnnten, als es der Fall seyn sollte,

großen Theils compensirt und folglich werden die Schwingungen moͤglichst

gleichmaͤßig.

Daß eine Veraͤnderung des an einer Uhr Hangenden Gewichts sowohl auf den Gang

als auf die Zeit der Pendelschwingungen Einfluß hat, ist eine bekannte Thatsache,

allein bei meiner Uhr kann man noch die Haͤlfte des Gewichts

hinzufuͤgen, ohne daß die Schwingungen des Pendels, und wenn es auch sehr

leicht ist, veraͤndert wuͤrden.In dem Mech. Mag. werden nun die Beobachtungen

mitgetheilt, welche an einer Uhr von Hrn. Harrison's Einrichtung, die zu Hull aufgestellt ist, gemacht

wurden; ihre taͤgliche Abweichung betrug 3/4 bis 1 Sekunde. Sie hat

nur ein gewoͤhnliches hoͤlzernes Stangenpendel und vier

aͤußere Zifferblaͤtter, deren Zeiger sowohl die Stunden als

die Minuten angeben; das Werk enthaͤlt nicht weniger als vier und

zwanzig Raͤder und drei und zwanzig Spindeln von verschiedener

Laͤnge, die dem Wechsel der Temperatur mehr ausgesezt sind, als die

Uhr selbst, daher die groͤßere oder geringere Fluͤssigkeit des

Oehles nothwendiger Weise einen sehr großen Einfluß haben muß.

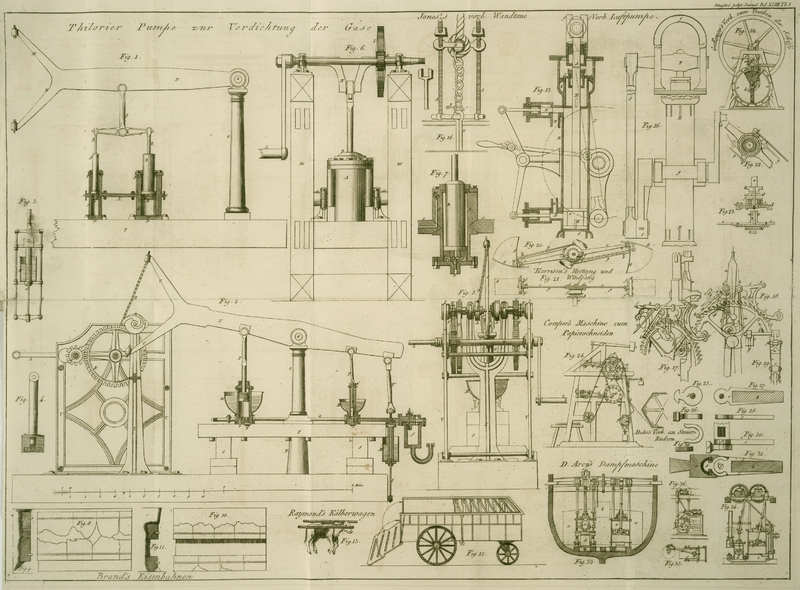

Beschreibung der Figuren.

Fig. 17 ist

eine perspectivische Ansicht der Hemmung; a das

Steigrad, b der rollende Lappen. Fig. 18 ist eine

Vorderansicht, bei welcher man das Rad in Verbindung mit dem anderen rollenden

Lappen c sieht. Diese Lappen rollen in Rahmen d und e, welche bei f und g mit den Aermen h und i an den zwei Achsen

j und k verbunden sind;

diese Achsen fuͤhren besondere kruͤkenfoͤrmige Stangen l und m, zwischen welchen

die Pendelstange nn haͤngt; sie haben auch

Aerme o und p, an welchen

die Ajustirgewichte q und r

angebracht sind; an der Pendelstange ist eine Rolle s,

gegen welche die kruͤkenfoͤrmigen Stangen wirken. Hier hat der Zug nichts mit dem Impuls auf

das Pendel zu thun, er ist so weit getrennt; aber der Zug hebt zum Theil die Rahmen

d und e, waͤhrend

ein Zahn weiter geht, und auch die Impuls-Gewichte q und t wechselsweise, wenn ein Zahn auf den

kappen druͤkt, denn wenn das Pendel die Rolle geoͤffnet hat, schiebt

sie der Zahn weg, indem er daruͤber weggeht; in diesem Falle bewegen sich

aber die Rahmen d und e bloß

an ihren Gelenken f und g.

In Fig. 17

verlaͤßt das Pendel gerade die Kruͤke m,

durch welche es den Impuls von dem Gewicht r erhielt und

die Rolle o ist in einen vorherigen Zahn gefallen,

welcher bereit ist, sie einzuschließen; das Pendel geht durch die Kruͤke l vorwaͤrts, um die Rolle b zu oͤffnen; es wird nun durch das Gewicht q aufgehalten, das es ebenfalls waͤhrend des Oeffnens heben muß; da

dieses aber auch ein Impuls-Gewicht ist, so muß man ihm nach dem Oeffnen mehr

Bewegung gestatten, weil es sonst keinen Impuls mehr geben koͤnnte. Dieses

Uebergewicht wird durch die Einrichtung der Rollrahmen hervorgebracht und gemessen;

der Rahmen d hat eine Stange u, welche an dem Haken v haͤngt und das

Rad hebt, wenn es auf die Rolle b herabgesunken ist; in

dem Rahmen e hingegen ist die Projection der Stange w dem Theil x

entgegengesezt; die Stange darf lezteren nicht auf einen halben Zahn

beruͤhren. Wenn nun die Hemmung durch den von der Rolle b sinkenden Zahn bewirkt ist, wird der Zug von der Rolle

c unterstuͤzt, wodurch die Stange w gegen den Theil x hinauf

gelangt, wie in Fig. 18; die Rolle b ruht dann auf der Spize

des Zahnes und das an dem Pendel haͤngende Gewicht q gibt den Impuls, nicht nur um so viel als sie das Pendel hob, sondern um

einen halben Zahn weiterer Bewegung, oder bis die Rolle b nach Aufwaͤrts und in den unteren Theil des Zahnes

zuruͤkgekehrt ist. Wenn daher der Zahn auf die Rolle b niedersinkt, sieht man das Gewicht q in die

Hoͤhe springen, weil der an der Rolle b

haͤngende Zug das Gelenk f zwischen ihr und der

Achse j in eine gerade Linie zu bringen sucht und daran

nur durch die von dem Haken v aufgehaltene Rahmenstange

u gehindert wird. Daher hebt der Zug das Stoßgewicht

und die Stange l von dem Pendel, auf einen Theil des

Weges bei jedem Hinabsinken des Lappens; auf gleiche Weise muß die Rolle o hinabgehen oder zuruͤkkehren um einen halben

Zahn und bis auf den untersten Theil des Zahnes, waͤhrend die Stange m dem Pendel einen Stoß gibt, worauf unmittelbar das

Gewicht t so weit gehoben wird, daß es den Stoß geben

kann. Das Ajustirgewicht q ist das Stoßgewicht auf der

einen Seite und wirkt mehr oder weniger, je nachdem es in groͤßerer oder

geringerer Entfernung von der Achse j angebracht ist;

das Gewicht v aber ist bloß ein ausgleichendes

Gegengewicht des Armes i und Rahmens e: t ist das Stoßgewicht auf dieser Seite. Fig. 19 ist

eine Ansicht von Oben von einem Theil der Achse h und

zeigt das ausgleichende Gegengewicht r, den Arm i und den Rollrahmen e.

Von den Windfaͤngen.

Die Windfaͤnge dienen bekanntlich an den Thurmuhren dazu, die Bewegung der

Maschinerie zu reguliren und dieß wird durch Fluͤgel bewirkt, die an den

Enden von Armen befestigt sind, welche, indem sie sich umdrehen, gegen die Luft

schlagen und dadurch der Bewegung so viel Widerstand verursachen, daß sie nicht zu

geschwind werden kann. Da nun aber die Bewegung nicht eher gehemmt werden soll, als

wenn sie eine gewisse Geschwindigkeit erreicht hat, so folgt daraus, daß die

bisherige Einrichtung der Uhrwindfaͤnge dem Zwek nicht ganz angemessen ist,

indem sie feste Fluͤgel haben, die also immerwaͤhrend Widerstand leisten, – nicht

bloß wenn die Bewegung zu sehr beschleunigt wird, sondern auch im Anfange derselben.

Der Vorzug dieser verbesserten Windfange ist daher einleuchtend, weil bei ihnen so

lange als ihre Bewegung die beabsichtigte Geschwindigkeit nicht uͤbersteigt

(und diese kann man ihnen nach Belieben durch Anziehen oder Nachlassen der Feder

ertheilen), gerade so lange die Fluͤgel mit sehr geringem Widerstande die

Luft durchschneiden; in dem Augenblike aber, wo die Bewegung geschwinder wird,

dehnen sich ihre Fluͤgel aus und druͤken gegen die Luft, indem die

Centrifugalkraft die Kraft der Feder uͤberwiegt.

Obgleich aber der Vorzug der nach diesem Princip construirten Windfaͤnge vor

den gewoͤhnlichen offenbar sehr bedeutend ist, so wird man ihn doch erst dann

gehoͤrig wuͤrdigen koͤnnen, wenn wir einige fluͤchtige

Bemerkungen daruͤber gemacht haben. Man kann annehmen, daß eine

Oberflaͤche von einem Quadratfuß, wenn sie mit einer Geschwindigkeit von 100

Fuß in der Sekunde gegen die Luft druͤkt, bei mittlerer Temperatur und

Dichtigkeit der Atmosphaͤre durch ungefaͤhr 23 Pfund im Gleichgewicht

erhalten wird; nun findet man durch Rechnung, daß das Schlagwerk einer Uhr mit

Windfaͤngen nach meiner Construction nur drei Viertel von dem Gewicht einer

Uhr erfordert, die mit dem gewoͤhnlichen Windfang versehen ist.

Da die Bewegung der Windfaͤnge die schnellste bei dem Gange einer Uhr ist, so

ist ihr Einfluß auf die ganze Maschinerie nothwendiger Weise sehr groß. Ein Gewicht

von zwei Unzen am Ende der Arme kann oft einem Gewicht von dreihundert, das an der

Trommel haͤngt, und bisweilen noch weit mehr, das Gleichgewicht halten. Der

Widerstand ist zwar am Anfang der Bewegung unbetraͤchtlich, da er aber viel

schleuniger als die Bewegung zunimmt, so folgt, daß bei den gewoͤhnlichen

Windfaͤngen ein viel groͤßeres Gewicht noͤthig ist der

Maschinerie vor dem Heben des Hammers eine hinreichende Bewegung zu ertheilen. Meine

verbesserten Windfaͤnge hingegen fliegen oder oͤffnen sich nicht eher,

als bis der Hammer das erste Mal gehoben wird, bleiben beim nachherigen Heben des

Hammers immer geschlossen und oͤffnen sich nur fuͤr einen Augenblik,

wenn bei einem Hammerschlag die Geschwindigkeit zunimmt; sie reguliren daher nicht

nur die Bewegung viel besser, sondern brauchen auch nicht viel mehr Gewicht als

noͤthig ist, den Hammer zu heben und die Traͤgheit und Reibung zu

uͤberwinden.

Beschreibung der Figuren.

Fig. 20 ist

eine Vorderansicht; Fig. 21 eine Seitenansicht; Fig. 22 eine Ansicht des

mittleren Theiles (groͤßer gezeichnet) von Hinten; und Fig. 23 ein Durchschnitt

mit den einzelneu Theilen. a ist die Achse, b der Hals oder die Platte, worin sie sich dreht und

durch die sie weit genug hervorragt um den Windfang aufzunehmen; cc die Arme; dd,

die Fluͤgel, welche mit den Armen bei ee

durch Kreuzstangen, die in die Wangen ff der

Fluͤgel passen, verbunden sind. gg sind

zwei Verbindungsstangen, mit den Fluͤgeln bei hh und mit den Oehren ii der

Federbuͤchse j verbunden, K, Fig.

23 ist die hohle Achse der Arme cc; sie

geht uͤber die Achse a und an ihr ist das

Federgehaͤuse j und sein Dekel l befestigt. Die Roͤhre k bildet die Federgehaͤusewinde; sie ist an einer Seite so weit

weggefeilt, daß sie nur einen Pfeiler in uͤbrig laͤßt, welcher die

Feder haͤlt; ihr anderes Ende ist an dem Gehaͤuse befestigt. Die

Platte mit den Oehren ii ist an dem Halse des

Gehaͤuses befestigt und bei n schwach vernietet,

so daß sie sich frei daran bewegt, o ist ein Ausheberad

um das Gehaͤuse j: p ist ein Sperrkegel, an eines

der Oehre i geschraubt. Ist nun das Federgehaͤuse

auf den Windfangaͤrmen befestigt und auf der Achse a angebracht, so kann sich Eines ohne das Andere drehen; ihm folgt dann

das Sperrrad q, welches auf der Achse a durch ein vierekiges Stuͤk und die

Schraubenmutter t befestigt ist. Leztere ist mit dem

Sperrkegel r verbunden, der durch die Feder s gedruͤkt wird; der Sperrkegel und die Feder

sind an den Armen cc angebracht. Dreht man die

Achse a in der Richtung der Pfeile in Fig. 20, so laͤuft

das Sperrrad q um die Arme cc durch den Sperrkegel r herum; wird aber die

Achse a ploͤzlich angehalten, so koͤnnen

sich die Arme und die Fluͤgel so lange allein bewegen, bis sie in Ruhe

kommen; waͤhrend sich die Arme umdrehen, suchen sich die Fluͤgel dd zu oͤffnen, wie es durch die punktirten

Linien dd angedeutet ist, werden aber durch das

Federgehaͤuse j hinlaͤnglich

zuruͤkgehalten. Um

die Feder aufzuwinden, dreht man das Gehaͤuse Fig. 22 um sich herum,

welches durch den Sperrkegel p zuruͤkgehalten

wird. Sie druͤkt dann die Oehre i, i

zuruͤk und zieht an den Verbindungsstangen gg, wodurch sie die Fluͤgel dd

geschlossen haͤlt, u, u, sind Hemmungen, welche

sich an die Arme anlehnen und sie verhindern, daß sie in mehr als den Bewegungskreis

gezogen werden. Die Feder kann man leicht so aufwinden, daß sie jeder gegebenen

Geschwindigkeit angemessen ist, und wenn diese uͤberschritten wird, so werden

sich die Fluͤgel oͤffnen und gegen die Luft druͤken, indem sie

die Oehre ii zu den punktirten Stellen ii

Fig. 20 und

22

ziehen, die Feder um so viel mehr aufwinden als sie sich oͤffnen und in dem

Verhaͤltniß zuruͤkgehen, in welchem die Bewegung nachlaͤßt.

Tafeln