| Titel: | Bericht des Hrn. Francoeur über den Metronom des Hrn. Bienaimé, Uhrmachers zu Amiens. |

| Fundstelle: | Band 44, Jahrgang 1832, Nr. XXIII., S. 111 |

| Download: | XML |

XXIII.

Bericht des Hrn. Francoeur uͤber den Metronom des Hrn.

Bienaimé,

Uhrmachers zu Amiens.

Aus dem Bulletin de la Société

d'Encouragement. November 1831, S. 475.

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Francoeur, Bericht uͤber den Metronom.

Dem gewandten Mechaniker Maͤlzel verdanken wir die

Idee eines Apparates, durch welchen die Schnelligkeit angegeben wird, mit der

Musikstuͤke ausgefuͤhrt werden sollen. Die Musiker beklagten sich

lange, daß es keine Gewißheit uͤber den Grad der Schnelligkeit gebe, mit

welcher dieser oder jener Compositeur seine Werke ausgefuͤhrt haben will,

indem die Worte Allegro, Adagio, Presto etc., welche gewoͤhnlich vorgesezt

werden, keine genau begraͤnzte Angabe bilden, so daß der Werth dieser Worte

nach der Idee eines jeden Verfassers, nach der Natur des Gesanges und nach dem

Ausdruke, den man demselben geben wollte, bedeutende Schwankungen darbietet. Nur

durch Tradition konnte man in dieser Hinsicht einige Gewißheit erhalten, bis endlich

die Erfindung des Hrn. Maͤlzel dieser Ungewißheit

ein Ziel sezte. Eine an den Kopf des Stuͤkes geschriebene Zahl zeigt nun mit

groͤßter Genauigkeit die Schnelligkeit an; denn wenn man den Metronom des

Hrn. Maͤlzel nach dieser Zahl richtet, so

laͤßt derselbe in gleichen Zwischenraͤumen mehrere kleine

Schlaͤge hoͤren, von denen ein jeder den Werth einer der Noten des

Stuͤkes bezeichnet. Wenn daher ein Compositeur glaubt, daß seine Composition

nur bei einer genau bestimmten Schnelligkeit seinen Ideen gemaͤß gegeben

werden kann, so bestimmt er diese Schnelligkeit mit dem Metronom, und gibt sie durch

eine Zahl an. Hiernach kann jedermann gewiß seyn, daß er die vom Compositeur

geforderte Schnelligkeit richtig hat, oder erfahren, um wie viel er sich von

derselben entfernt.

Der Metronom des Hrn. Maͤlzel ist eine sehr

sinnreiche Erfindung, die auf der Eigenschaft eines Pendels beruht, dessen Gewicht

an beiden Seiten des Aufhaͤngepunktes so vertheilt ist, daß man sich mit

einem sehr kurzen Pendel ein solches verschaffen kann, welches die Sekunde

schlaͤgt. Ueberdieß besizt dieser Apparat eine eigene neue Hemmung, welche

sehr gut fuͤr dessen Zwek paßt.

Der Metronom des Hrn. Bienaimé ist nicht bloß in

Hinsicht auf den Mechanismus, sondern auch in Hinsicht auf seine Wirkung, ganz von

jenem des Hrn. Maͤlzel verschieden; er ist viel

bequemer, als dieser, und leistet ganz dieselben Dienste. Man braucht um die SchnelligkeitSchnelligkett zu reguliren, nur den Zeiger des Zifferblattes auf die angegebene Zahl zu

stellen. Man kann daher die Schnelligkeit auch wechseln, ohne das Instrument einen Augenblik anzuhalten,

was von großer Wichtigkeit ist.

Ganz besonders zeichnet sich das neue System des Hrn. Bienaimé auch noch dadurch aus, daß man in periodischen

Zwischenraͤumen einen Schlag hoͤren lassen kann, welcher

staͤrker ist, als die uͤbrigen. Wenn man z.B. ein Stuͤk mit 4

Tempo's spielt, so hoͤrt man 3 schwache Schlaͤge, auf welche ein

vierter staͤrkerer Schlag folgt. Auf diese Weise wird daher der Tact nicht

bloß mit groͤßter Genauigkeit gegeben, sondern das Instrument gewaͤhrt

vorzuͤglich auch jenen, die noch nicht sehr gewandt sind, und welche einiger

Huͤlfe beduͤrfen, wenn sie sich nicht von der strengen

Gleichfoͤrmigkeit des Tempo entfernen sollen, großen Nuzen. Das Instrument

kann fuͤr alle, in der Musik gebraͤuchliche Tacte aufgezogen

werden.

Der Metronom des Hrn. Bienaimé ist schon einige

Jahre alt, und erhielt sowohl in den Journalen, als von den Musikern ersten Ranges

großes Lob. Auch wir fuͤhlen uns gedrungen dem Erfinder hier

oͤffentlich unsere innige Beistimmung zu dieser Anerkennung seiner Leistungen

zu erkennen zu geben. Moͤchte er dabei eine Aufmunterung finden, in seinen

nuͤzlichen Forschungen in der Uhrmacherkunst, welche er mit so großer

Auszeichnung ausuͤbt, fortzufahren.

Beschreibung des Metronoms des Hrn.

Bienaimé.

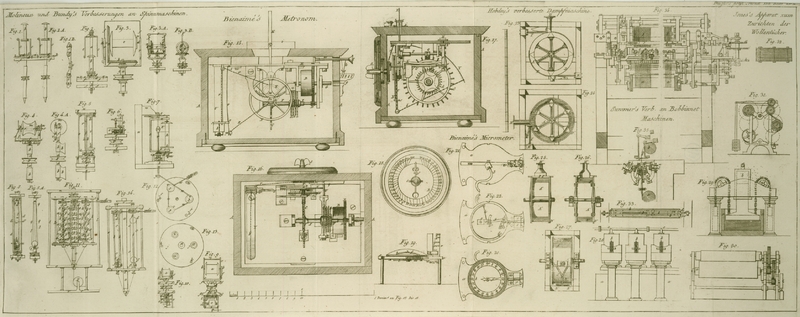

Fig. 15 ist

ein Laͤngendurchschnitt desselben.

Fig. 16 zeigt

ihn von Oben.

Fig. 17 ist

ein Seitendurchschnitt.

Fig. 18

endlich stellt das Zifferblatt fuͤr sich allein dar.

Gleiche Buchstaben beziehen sich in allen Figuren auf gleiche Gegenstaͤnde.

Das ganze Instrument bildet eine kleine Buͤchse aus Acajou- oder

irgend einem anderen Holze, der man eine mehr oder weniger elegante Form geben kann.

Die vordere Flaͤche zeigt ein messingenes Zifferblatt K, auf welches Zahlen verzeichnet sind, die von der Linken zur Rechten von

208 bis 30 abnehmen. Der Zeiger f durchlaͤuft

mittelst eines, in der Mitte des Zifferblattes befindlichen Stiftes oder Bolzens mit

Ohren S nach Belieben alle Theile des Zifferblattes, und

regulirt auf diese Weise die Vermehrung oder Verminderung der Schnelligkeit der

Bewegung.

Der Schwengel K kommt sogleich in schwingende Bewegung,

so wie er nicht mehr von dem Einschnitte L

zuruͤkgehalten wird, welcher in den zwei kupfernen Platten hi angebracht ist, die auf dem Dekel der

Buͤchse befestigt sind, und welche man zwischen zwei Schrauben schiebt, die

dieselben mittelst eines Knopfes J festhalten.

An der Achse m des Pfeiles k

befindet sich der gestielte Knopf I, und indem man

diesen Knopf zieht, bringt man die Spize des Pfeiles, je nach dem Tacte, den das

Instrument schlagen soll, auf die Zahlen 1, 4, 3, 2, 6, die auf einer kleinen

kupfernen Platte g verzeichnet sind.

Der Mechanismus selbst ist sehr einfach. An der staͤhlernen Welle F, F sind feststehende Raͤder aufgezogen, von

denen das erste und groͤßere C mit 32 Zapfen

versehen, das zweite a mit 10 schiefen Zahnen, das

dritte b mit drei, das vierte c mit 20, und das fuͤnfte d mit 15

Zaͤhnen eingeschnitten ist.

Die Treibkraft bildet eine Feder, welche in einem Gehaͤuse B eingeschlossen ist, dessen Rad 120 Zaͤhne hat.

Dieses Rad fuͤhrt einen Triebstok mit 8 Zaͤhnen D, und dieser Triebstok befindet sich an der Achse F, und sezt das eben beschriebene Raͤderwerk in Bewegung.

N ist eine kreisfoͤrmige Unruhe, welche an der

Achse l befestigt ist, und diese Achse traͤgt

auch den Triebstok Q mit 8 Zaͤhnen, der in den

gezaͤhnten Rechen M eingreift, dessen

Schwanzstuͤk mit dem Schwengel K in Verbindung

steht.

Nimmt man nun an, daß die in dem Gehaͤuse befindliche Feder kein Hinderniß in

ihrer Bewegung erfaͤhrt, so wird sie das Rad C in

drehende Bewegung bringen, und dadurch werden die Zapfen desselben nach und nach

unter den Arm Q der Hemmungswelle P kommen, die in der Mitte und als Achse des Rechens M angebracht ist.

Die Tempo's, welche diese Hemmung andeuten wird, werden jene des Tactes seyn, und

dieß wird jedes Mal der Fall seyn, wenn der Pfeil k auf

die Zahl 1 der Platte g gesezt ist.

Wird aber das Stuͤk H mittelst des Schaftes m in seinem Falze geschoben, so daß der Pfeil auf die

Zahl 6 kommt, d.h. bis der Winkelhaken X, der eine Welle

mit einem Arme traͤgt, so gestellt ist, daß der Schnabel V dieser Welle einen der Zaͤhne des ersten Rades

a begegnet, so wird dieser Zahn den Arm der Welle

U von n nach o treiben, und dadurch die Feder e entfernen, die mit ihrem oberen Ende an dem Pfeiler p befestigt ist. Dauert die Bewegung fort, so wird der

Schnabel V dem Zahne des Rades a entweichen, und dadurch wird die Feder e,

die nun frei geworden, die Welle U gegen die vordere

Platte g zuruͤktreiben. Dieser Stoß der Welle

gegen die Platte wird einen Ton hervorbringen, der von dem Tone der Hemmung ganz

verschieden ist, und wird das erste Tempo oder den Anfang des Tactes angeben. Daher

nennt der Erfinder diese Welle U auch den

Tactschlaͤger (bâton de mesure). Bedenkt

man, daß das Rad C 30 Zapfen traͤgt, und daß es

mit jedem Zapfen wegen der beiden Arme Q der

Hemmungswelle zwei Tempos schlaͤgt, waͤhrend das Rad a, welches an derselben Achse befestigt ist, nur 10

Zaͤhne hat, so muß das Zapfenrad 6 Mal schlagen, ehe einer der Zaͤhne

des Rades a den Schnabel V

des Tactschlaͤgers U wegtreibt. Der

Tactschlaͤger wird daher nur ein Mal auf die Platte q schlagen,

waͤhrend das Hemmungsrad C 6 Schlaͤge

machen wird; und der sechste Schlag dieses lezteren wird genau mit dem Schlage des

Tactschlaͤgers zusammenfallen. Man erhaͤlt mithin einen starken Schlag

und dann 5 schwaͤchere Tempo's entzwischen, und dieß wird genau dem Rhythmus

des 6/8 Tactes entsprechen.

Da man nun den Winkelhaken X und folglich auch den daran

befestigten Tactschlaͤger U mittelst des Knopfes

I einem jeden der Raͤder b, c, d gegenuͤber stellen kann, so folgt

daraus:

1) daß der Arm V der Welle U,

wenn er sich auf dem Rade b mit 30 Zaͤhnen

befindet, oder wenn der Pfeil auf die Zahl 2 zeigt, ein Tempo schlagen wird,

waͤhrend das Rad C deren zwei schlaͤgt,

und daß er mithin den Tact mit zwei Tempo's angeben wird.

2) daß, wenn der Arm des Tactschlaͤgers auf dem Rade c und der Pfeil auf der Zahl 3 seyn wird, dieser Arm den Tact mit drei

Tempo's schlagen wird, indem dieses Rad in 20 Zaͤhne abgetheilt ist, und der

ganze Umfang des Zapfenrades 60 Schlaͤge oder Hemmungen hat.

3) endlich, daß der Tactschlaͤger, wenn er sich auf dem Rade d oder der Pfeil sich auf der Zahl 4 befindet, den Tact

mit 4 Tempo's schlaͤgt, indem dieses Rad nur 15 Zaͤhne hat, und nur

ein Mal schlaͤgt, waͤhrend das Zapfenrad 4 Tempo's

schlaͤgt.

Wir haben nun nur noch von dem Mechanismus zu sprechen, durch welchen die Bewegung

beschleunigt oder langsamer gemacht wird.

Auf der vorderen Flaͤche des Instrumentes und um eine Rolle T, welche an dem Zeiger des Zifferblattes T aufgezogen ist, ist eine Kette r aufgerollt, welche an dem Schieber s

eingehaͤngt ist, der sich mit leichter Reibung an dem Pfeiler t schiebt. Gegen diesen Pfeiler ist in u eine gerade Feder r

befestigt, deren Schieber x frei in einem kleinen Falzen

gleitet. An dem anderen Ende y der Feder v ist eine Kette Z

befestigt, welche sich auf die, an der Achse der Unruhe N angebrachte, Rolle z aufrollt.

Wenn die Unruhe mehrere Gaͤnge gemacht, und eine gewisse Streke des Rechens

M durchlaufen hat, so spannt die Kette Z, indem sie sich auf die Rolle z aufrollt, die Feder v; und diese Feder

bewirkt, wenn sie sich wieder gerade macht, daß die Unruhe N sich in entgegengesezter Richtung umdreht, und dieselbe Wirkung, wie die

Spiralfeder der Unruhe an den Uhren hervorbringt. Je mehr Kraft und Spannung nun

diese Feder hat, um so schneller wird ihre Wirkung seyn, und um so schneller werden

folglich auch die Tempo's und die Hemmung seyn. Die Kraft oder die Laͤnge der

Feder, welche mit deren Kraft im Verhaͤltnisse steht, wird durch die Stellung

des Schiebers s an dem Pfeiler t bestimmt,

da durch diese Stellung die Feder v verlaͤngert

oder verkuͤrzt wird, und da in Folge hiervon die Schwingungen der Unruhe und

mithin auch die Schnelligkeit der Schlaͤge des Tactes auf die angegebene

Weise vermehrt oder vermindert werden.

Eine zweite Feder Y, welche bei a' befestigt ist, nimmt an ihren Ende die Kette b' auf, und fuͤhrt den Schieber s

mittelst der, an dem Pfeiler t befestigten, Feder wieder

zuruͤk.

Hieraus ergibt sich, auf welche Weise der Zeiger des Zifferblattes die Bewegung

bestimmt, wenn man denselben durch die verschiedenen, auf dem Zifferblatts

verzeichneten, Zahlen laufen laͤßt.

Tafeln