| Titel: | Verbesserungen an den Maschinen und Apparaten zur Verfertigung von Mauer- und Dachziegeln aus Thon oder anderen plastischen Substanzen, welche Maschinen sich zum Theil auch zu anderen Zweken anwenden lassen, und auf welche sich Samuel Rosce Bakewell, Ziegel- und Steingut-Fabrikant zu Whiskin-Street, Pfarre St. James, Clerkenwell, in Folge von Mittheilungen, die ihm zum Theil Freunde machten, am 18. August 1830 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 44, Jahrgang 1832, Nr. XXXIX., S. 173 |

| Download: | XML |

XXXIX.

Verbesserungen an den Maschinen und Apparaten zur

Verfertigung von Mauer- und Dachziegeln aus Thon oder anderen plastischen

Substanzen, welche Maschinen sich zum Theil auch zu anderen Zweken anwenden lassen, und

auf welche sich Samuel Rosce

Bakewell, Ziegel- und Steingut-Fabrikant zu

Whiskin-Street, Pfarre St. James, Clerkenwell, in

Folge von Mittheilungen, die ihm zum Theil Freunde machten, am 18. August 1830 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of Arts. December 1831, S.

115.

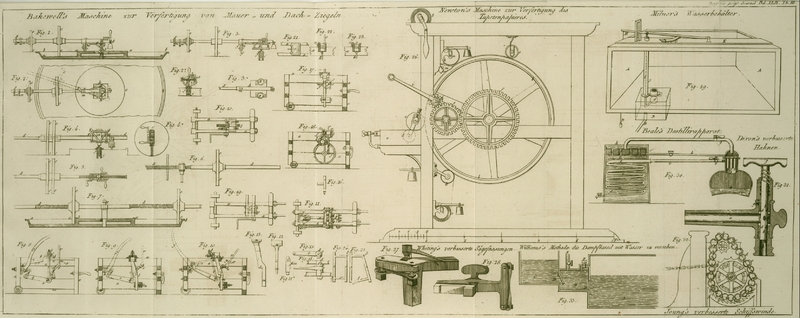

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Bakewell, Verbesserungen an den Maschinen und Apparaten zur

Verfertigung von Mauer- und Dachziegeln.

Die Erfindungen des Patent-Traͤgers lassen sich unter drei Abschnitte

bringen. In den ersten gehoͤren die Maschinen zum Mahlen des Thones und anderer zum

Ziegelschlagen geeigneter Substanzen; in den zweiten eine Presse, durch welche die

zum Theil getrokneten Ziegel zusammengedruͤkt, und daher fester und dichter

als bei der gewoͤhnlichen Methode werden; und in den dritten ein eigens

eingerichteter Handmodel zum Formen der Ziegel. Alle diese Theile und Apparate sind

auf der Kupfertafel abgebildet, und hier beschrieben.

Fig. 1 ist ein

Durchschnitt und Aufriß, und Fig. 2 ein Grundriß einer

Maschine zum Mischen, Mahlen und Umruͤhren des Thones oder anderer

plastischer Substanzen, so daß dieselben zur Verfertigung von Mauer- und

Dachziegeln, Karnießen etc. geeignet werden. Dieselbe Maschine laͤßt sich

auch zum Mahlen, Mischen und Umruͤhren von Sand, Kalk, Kreide, spanischer

Soda und zu anderen Zweken anwenden. Man sieht an diesen Figuren nur einen Theil der

kreisfoͤrmigen Grube. a, b ist der Rand der

Grube, welche 30–40 Fuß im Durchmesser und 9–18 Zoll in der Tiefe

messen kann. In der Mitte dieser Grube ist eine kreisfoͤrmige Platform oder

ein solcher Huͤgel von 12–16 Fuß im Durchmesser gebildet. c, c ist ein Rad, welches 6–9 Fuß im Durchmesser,

und am Rande eine Breite von 3–9 Zoll haben kann. Der Rand oder Reif dieses

Rades muß mit dem Boden der Grube n, n in

Beruͤhrung kommen. Das Rad selbst muß so eingerichtet seyn, daß es von a nach b, und von b nach a versezt werden

kann. Dieß wird dadurch bewirkt, daß man den Arm d, d in

verschiedene, von einer Halbmesserlinie abweichende Stellungen bringt, was auf

verschiedene Weise geschehen kann: naͤmlich, indem man das Getriebe g mittelst seines Griffes oder seiner Kurbel so dreht,

daß der gezahnte metallene Bogen i, i, i den mit ihm

verbundenen, und auf dem Stifte m beweglichen Arm in

eine solche Stellung bringt, wie sie in Fig. 2 durch punktirte

Linien dargestellt ist. Ist dieß geschehen, so wird das Getriebe durch einen Zapfen,

welcher in eine der Oeffnungen, die in der kreisfoͤrmigen Platte o angebracht sind, gestekt wird, und welcher sich gegen

den Griff oder die Kurbel des Getriebes g stemmt, an der

Bewegung gehindert.

Aendert man die Stellung des Armes d, d von h gegen k, so wird das Rad

c, c in entgegengesezter Richtung seine Stelle

veraͤndern. e, e und f,

f sind Trag- oder Stuͤzraͤder, damit sich die Welle

d, d nicht kruͤmmt; man kann dieselben jedoch

auch entbehren. Der Thon oder die anderen Materialien, die uͤber die ganze

kreisfoͤrmige Grube ausgebreitet sind, werden durch die wiederholte Wirkung

des Rades c, c, welches in spiralfoͤrmigem Laufe

uͤber dieselben geht, gehoͤrig vermengt und gemahlen werden.

Der Scheitel der Platform oder des Huͤgels in der Mitte der Grube ist vollkommen eben

gemacht, damit das Rad f, f sich auf derselben bewegen

koͤnne; nur in ihrer Mitte befindet sich eine vierekige Vertiefung oder

Grube, welche zur Aufnahme des Pfostens oder Gestelles j, j,

j, welches den Arm d, d traͤgt, bestimmt

ist. m, m sind die Arme des Joches, an welches Pferde

oder Ochsen angespannt werden, obwohl sich die Maschine uͤbrigens auch durch

Dampf, Wasser oder Wind treiben laͤßt. An das kuͤrzere Ende des Armes

d, d kann man, um demselben Staͤtigkeit zu

geben, auch ein Gegengewicht haͤngen, welches man in Fig. 1 sieht. Die Spindel

p, welche sich am Ende dieses Armes befindet, muß

walzenfoͤrmig und so lang seyn, daß der Arm an dem Pfosten und Gestelle j, j, je nach der groͤßeren oder geringeren Menge

Thones oder sonstiger Materialien, die in der Grube bearbeitet werden sollen,

steigen oder fallen kann. Fig. 2* ist eine

Endansicht, an welcher die verschiedenen Theile mit denselben Buchstaben bezeichnet

sind.

Fig. 3 zeigt

eine andere Methode, nach welcher die Stellung des Armes d,

d abgeaͤndert werden kann; hier sind naͤmlich statt des

gezahnten Bogens und des oben beschriebenen Getriebes zwei kleine Haspel g, g, welche man in Fig. 3* sieht, an dem

oberen Theile eines metallenen Gestelles angebracht. Um die Koͤrper dieser

Haspel werden mittelst einer, an der Achse der Haspel angebrachten Kurbel Strike

oder Ketten auf- oder abgewunden. Diese Haspel koͤnnen durch Zapfen

oder Pfloͤke, welche man in die Loͤcher, die man in Fig. 3* sieht, und die

auf die oben beschriebene Weise angebracht werden, stekt, in der noͤthigen

Stellung erhalten werden.

Eine dritte Methode, nach welcher das Rad c in Kreisen

statt in Spiral-Linien uͤber die ganze Flaͤche der Grube a, b, laufen kann, sieht man in Fig. 4 im Aufrisse, in

Fig. 5 im

Grundrisse, und in Fig. 4* vom Ende her. An diesen Figuren sieht man an der oberen

Flaͤche des Armes d, d eine metallene Zahnstange,

in die ein Getriebe eingreift, welches an einer Achse aufgezogen ist, die sich in

Loͤchern eines metallenen Rahmens bewegt, welches Gestell sich an dem oberen

Ende des aufrechten walzenfoͤrmigen Schaftes p

befindet. Das Getriebe kann bei jeder Umdrehung des Rades c mittelst einer Kurbel, welche sich an der erwaͤhnten Achse

befindet, ein wenig um die Grube herum gedreht werden. Statt der Zahnstange und

statt des Getriebes kann man auch zwei Trommeln q, q,

die sich an Achsen drehen, anwenden. Die Achsen dieser Trommeln bewegen sich in

Loͤchern in dem oberen Theile des metallenen Rahmens, und sind an ihren Enden

vierekig, damit sich eine Kurbel daran anbringen laͤßt. Um diese Trommeln nun

kann man Strike oder Ketten laufen lassen, welche gleichfalls an Zapfen oder

Stiften, die in die obere Flaͤche des Armes d, d eingetrieben

werden, befestigt sind, und welche unter zwei losen Trommeln q, q, die sich an einer, in demselben Rahmen aufgezogenen Achse drehen,

durchlaufen. Werden nun bei jeder Umdrehung des Rades c

die beiden oberen Trommeln ein wenig umgedreht, so werden die Strike oder Ketten

dadurch den Arm d, d in dem metallenen Rahmen so

bewegen, daß sich das Rad c bestaͤndig in neuen

Kreisen umdreht. An dem unteren Theile des metallenen Rahmens sind zwei

Reibungsrollen angebracht, welche die Bewegung des Armes d,

d unterstuͤzen. Man kann auch, wie man in Fig. 4 sieht, eine

Tragrolle anwenden, die auf der ebenen Oberflaͤche der Platform in der Mitte

laͤuft, und statt eines Rades c kann man deren

zwei oder mehrere, und zwar, wenn man es fuͤr noͤthig haͤlt, an

jeder Seite der Platform anwenden.

Fig. 6 zeigt

eine andere Einrichtung, durch welche der leztere Zwek erreicht werden kann. Hier

befindet sich naͤmlich in einem hoͤlzernen oder metallenen, an dem

Ende der walzenfoͤrmigen Spindel p befestigten

Kopfe eine Mutterschraube, waͤhrend an dem Arme d,

d eine ihr entsprechende Schraube angebracht ist. Bei jeder Umdrehung des

Rades c, c um die Grube kann hier dieser Arm mittelst

eines Stiftes oder mittelst eines Hebels, der in eines der Loͤcher, die durch

die Mutterschraube gehen, eingesezt wird, ein wenig umgedreht werden.

In Fig. 7 sieht

man einen Arm d, d, der an der Spize der Spindel p aufgezogen ist. Diese Spindel hat einen

walzenfoͤrmigen Schaft und eine Schulter; ihr walzenfoͤrmiger Theil

geht durch eine Oeffnung, welche zur Aufnahme desselben in der Mitte des Armes d, d angebracht ist. Dieser Arm hat eine rechts und

links gewundene Schraube, auf welche entsprechende Mutterschrauben wirken, die in

den Scheiden, Naben oder Buͤchsen der Mittelpunkte der Raͤder c, c angebracht sind, so daß auf diese Weise die

Raͤder in Spiral-Linien uͤber die ganze Ausdehnung der

kreisfoͤrmigen Grube laufen muͤssen. Da es jedoch, um den Arm in

entgegengesezter Richtung zu bewegen, noͤthig ist, dessen Bewegung

umzukehren, so lassen sich auch noch andere Einrichtungen treffen, um eine

Seitenbewegung des Rades c, c nach Vorwaͤrts und

Ruͤkwaͤrts hervorzubringen. Eine solche ist z.B. die bekannte

Roll- oder Mangbewegung, die man erhaͤlt, wenn man einen Haspel, eine

Trommel oder ein Rad an dem beweglichen Kopfe befestigt, und mittelst einer Kurbel

an der Achse dieses Haspels oder der Trommel eine Kette, einen Riemen oder ein Seil

daran auf- oder abwinden laͤßt. Dadurch, daß man, wie in Fig. 7

ersichtlich, an der Spize der Spindel p, oder wie in

Fig. 3 an

dem unteren Ende der Spindel eine Schraubenmutter aufschraubt, wird verhindert, daß

der Arm d zu hoch emporsteigt.

Zum Formen des Thones und zum Pressen desselben in halbgetroknetem Zustande dienen

nun folgende Apparate.

Fig. 8 zeigt

eine hiezu bestimmte Maschine im aͤußeren Aufrisse oder von der Seite

gesehen. Fig.

9 und 10 sind zwei innere Ansichten derselben in verschiedenen Stellungen; Fig. 11 zeigt

dieselbe im Grundrisse oder von Oben gesehen. An allen diesen Figuren beziehen sich

gleiche Buchstaben auch auf gleiche Gegenstaͤnde. a,

a etc. ist das hoͤlzerne oder gußeiserne Gestell der Maschine; b, b sind die Seiten des Models; c ist der Schwingrahmen, durch welchen der obere Theil des Models

niedergehalten oder entfernt wird. Dieser Rahmen ist an der starken Achse d aufgezogen, und diese Achse bewegt sich in

Zapfenlagern, die an den unteren Enden des Schwingrahmens c angebracht sind. An den Enden der Zapfen oder Anwellen der Achse d muͤssen Schraubenmuͤtter angeschraubt

werden, damit der Rahmen stillstehend an denselben gehalten wird. e ist der Haupthebel, welcher gut an der Achse d befestigt ist. f, f sind

zwei Seitenstuͤke, durch welche der Haupthebel e

mit einem kuͤrzeren Hebel g in Verbindung steht.

Dieser Hebel g befindet sich an der Achse oder Welle h, die man in Fig. 11* sieht, und die

sich in Zapfenlagern in den Enden des Gestelles dreht.

Das Ende der Achse h ist vierekig, und an diesem

vterekigen Stuͤke ist ein Handhebel j

Fig. 8

befestigt, durch welchen der Apparat in Bewegung gesezt wird. k, k sind zwei, an der Achse d befestigte

Blaͤtter (webs),Diese Blaͤtter sind in den Figuren nicht mit k bezeichnet.A. d. Ueb. durch welche diese Achse in den Loͤchern erhalten wird, die an beiden

Seiten der unteren Seitenriegel des Gestelles a zur

Aufnahme derselben angebracht sind. l ist ein kurzer, an

der Achse d befestigter Hebel, durch welchen der Stiel

m des Kolbens oder Staͤmpels n, der den Boden des Models bildet, gehoben wird. Um den

Ziegel in dem Model zusammenzudruͤken, wird der Handhebel j in jene Stellung gebracht, die er in Fig. 8 hat, und die man in

Fig. 9

durch punktirte Linien angedeutet sieht.

Ist dieß geschehen, so wird der Dekel des Models auf die Seite gestoßen, der

Handhebel j in die Stellung gebracht, die in Fig. 10 durch

punktirte Linien angedeutet ist, und der Stempel noch weiter gehoben, so daß der

Ziegel auf folgende Weise aus dem Model gestoßen wird.

Man sieht in Fig.

10 bei o die Zapfen, deren Enden sich in

Zapfenlagern drehen, welche unter den oberen Seitenstangen des Gestelles a angebracht sind; p ist ein

Arm oder Hebel, welcher an der Achse o befestigt ist,

und mit dessen Ende die zwei Gelenkstuͤke q, q

in Verbindung stehen,

die mit dem Stiele m des Kolbens oder Staͤmpels

n im Gelenke verbunden sind. An einem vierekigen

Theile am aͤußeren Ende der Achse o ist der

Handhebel r angebracht. Dieser Handhebel r bleibt, so lang sich der Ziegel im Model befindet, in

der Stellung, in welcher man denselben in Fig. 8 und 9 sieht; so wie er

hingegen in die Stellung gebracht wird, in der man ihn in Fig. 10 durch punktirte

Linien dargestellt sieht, hebt derselbe den Staͤmpel n, und treibt dadurch den Ziegel aus dem Model, so daß er weggenommen

werden kann.

Das Pressen des Ziegels in dem Model geschieht dadurch, daß der Handhebel j in die Stellung gebracht wird, in der man ihn in Fig. 8 und 9 sieht. Dieser

Hebel j druͤkt naͤmlich dann die Hebel g und e herab, und dadurch

den kurzen Hebel l empor; und dieser kurze Hebel wirkt

bei dem Theile s des Staͤmpelstieles auf den

Staͤmpel n und hebt denselben empor. Das untere

Ende dieses Staͤmpelstieles wird durch fuͤnf Schrauben gefuͤhrt

und festgehalten; drei dieser Schrauben gehen durch den starken Querriegel t, und von diesen dreien Schrauben wirkt die eine und

auf der einen Seite gegen den Rand des Stieles, waͤhrend die beiden anderen

v, v eine Ruͤkenplatte mit dem

entgegengesezten Rande desselben in Beruͤhrung bringen. Durch die unteren

Seitenriegel des Gestelles gehen zwei andere Schrauben w,

w

Fig. 11, die

gegen die Seite des Stieles wirken.

Damit der Staͤmpel n waͤhrend der Abnahme

des Ziegels stillstehend erhalten wird, wird der Hebel r

zwischen zwei Stifte x, y, die in Scheiden eingelassen

und nach Belieben beweglich sind, gebracht. Der untere dieser Stifte x hindert, daß der Staͤmpel n nicht zu hoch steigt, der obere hingegen

erhaͤlt denselben stillstehend. In Fig. 8, 9 und 10 zeigt z einen anderen, in die Seite des Gestelles a eingelassenen Stift, durch welchen das Emporsteigen

des Staͤmpels n beschraͤnkt wird, so daß

saͤmmtliche Ziegel eine gleiche Dike erhalten.

Quer uͤber die obere Platte c des Models ist

mittelst Schrauben ein starker Querbalken befestigt, in dessen Enden sich Oeffnungen

befinden, durch welche die oberen Enden der Seiten des Schwingrahmens c gehen; diese Enden sind, wie man in Fig. 8 sieht, durch

angeschraubte Schraubenmuͤtter ober und unter der Querstange befestigt.

Fig. 12 und

13 zeigen

den Staͤmpel n und dessen Stiel m von Vorne. Fig. 14 ist ein Grundriß

der Achse d des Hebels e,

wovon Fig. 15

eine Seitenansicht gibt. Fig. 16 ist ein Grundriß

der Achse h mit seinem Hebel g.

Fig. 17 ist

eine andere Presse, an welcher der Staͤmpel n

durch eine metallene

Zahnstange gehoben oder herabgelassen wird. Diese Zahnstange ist an dem

Staͤmpelstiele m angebracht, und in dieselbe

greift das Getriebe d, an dessen Achse zum Behufe der

Umdrehung eine Kurbel befestigt werden kann. An derselben Achse befindet sich auch

ein Sperrrad e, in dessen Zaͤhne ein Sperrer oder

Faͤnger f einfaͤllt, um den

Staͤmpel in seiner Stellung zu erhalten. An dem Ruͤken des Stieles ist

eine Reibungsrolle g angebracht, wodurch die Zahnstange

c an ihrer Stelle erhalten wird.

In Fig. 18

sieht man gleichfalls eine Ziegelpresse, an der die Bewegungen des Staͤmpels

n in dem Model durch zwei Metallstangen

hervorgebracht werden, von denen man die eine in Fig. 18 bei h sieht. Diese Stangen sind oben mit dem

Staͤmpel, und unten mit einem Knopfe oder Stifte i im Gelenke zusammengefuͤgt; und dieser Stift i ist in einem der Arme des Rades j, welches zum Theil mit Zaͤhnen besezt ist, befestigt. In die

Zaͤhne dieses Rades greift ein Getriebe d, wenn

dasselbe mittelst einer, an dessen Achse angebrachter Kurbel gedreht wird. Auch hier

ist ein Sperrrad e mit einem Sperrkegel angebracht,

wodurch das Getriebe gestellt wird. Fig. 19 ist ein Grundriß

der Presse, welche man in Fig. 17 sieht, und Fig. 20 ist

ein zweiter Grundriß der Presse in Fig. 18.

In Fig. 17 ist

der Scheitel des Models c mit einer, an ihren

Raͤndern schwalbenschwanzfoͤrmigen Platte geschlossen, welche Platte

sich in entsprechenden, in den Seiten b, b des Models

angebrachten Fugen oder Falzen schiebt. Fig. 19 sieht man den

Scheitel des Models im Grundrisse; in Fig. 18, 20, 21 und 23 ist derselbe als mit

einem Dekel c geschlossen dargestellt, welcher Dekel

entweder mit einem Richtmaß-Angelgewinde oder an der einen Seite mit Angeln

befestigt ist, in welchem Falle er dann durch einen Sperrer mit oder ohne Feder

geschlossen erhalten wird.

Sollen gekruͤmmte Ziegel in dem Model gepreßt werden, so muß entweder die

untere Seite des Dekels des Models ausgehoͤhlt seyn, oder es muͤssen,

wie man in Fig.

22 und 23 sieht, hohle Bloͤke in den Model gebracht werden; der Scheitel

des Staͤmpels muß gleichfalls so abgerundet seyn, daß er der

Aushoͤhlung des Blokes entspricht. Oder man kann auch, wie man in Fig. 22 und

23 sieht,

einen zweiten abgerundeten Blok in den Model bringen.

In Fig. 24

sieht man einen Sperrfeder-Ziegelmodel, der zum Formen der Ziegel mit der

Hand dient, von Oben dargestellt; Fig. 25 zeigt denselben

geoͤffnet. a, a sind die Seiten des Models. An

dem einen Winkel des Models ist ein Gelenk ab

angebracht. An den oberen und an den unteren Kanten des Endes des beweglichen

Theiles des Models sind ekige Kehre angebracht, welche durch entsprechende Oeffnungen in dem

Gegentheile des Models gehen, und auf diese Weise die Seiten feststehend erhalten.

Das Ende c wird von einem Loche an der inneren Seite des

Models aufgenommen, und an der aͤußeren Seite des Endes des Models ist

zwischen den Oehren eine Sperrfeder angeschraubt, welche durch ein vierekiges Loch

in der entsprechenden Seite des Models geht, und sich fest einhakt, wenn der Model

geschlossen wird, waͤhrend der Model durch Zuruͤkziehen der Feder

leicht wieder geoͤffnet werden kann.

Der Patent-Traͤger erklaͤrt schluͤßlich, daß er keinen

von diesen Theilen, welcher bereits bekannt oder in Anwendung seyn moͤchte

fuͤr sich, sondern bloß in Verbindung mit den uͤbrigen; daß er auch

nicht das Mahlen oder Mischen des Thones oder anderer Materialien auf Muͤhlen

mit großen, als Raͤder angewendeten, und immer in demselben Kreise

herumlaufenden Steinen, sondern die Einrichtung, durch welche dieselben in

Spirallinien oder in Kreisen herumlaufen, die bestaͤndig ihren Durchmesser

wechseln, bis endlich die auf dem Boden ausgebreiteten Materialien wiederholt davon

getroffen wurden, als sein Patent-Recht in Anspruch nimmt. Er sagt ferner,

daß er in mehreren Toͤpfereien von Lancaster Steine von 4–5 Fuß im

Durchmesser, welche sich durch die Wirkung schraubenfoͤrmiger Wellen in

Spirallinien umdrehten, zum Mahlen und Mischen des Thones anwenden sah; allein an

diesen ruhte das eine Ende der Wellen auf einem Rade, waͤhrend das andere

Ende von einem Pfosten in der Mitte des Bodens getragen wurde, so daß die Steine in

einer Hoͤhe von 2–3 Zoll uͤber dem Boden an der Welle

aufgehaͤngt waren. Dieser Boden bestand ferner bloß aus einer ebenen

Flaͤche ohne Raͤnder, die eine Grube bildeten, und hinderten, daß der

Thon oder die uͤbrigen Materialien nicht seitwaͤrts entwichen. Auf

diese Thonmuͤhlen oder Steine mit schraubenfoͤrmigen Wellen macht der

Patent-Traͤger durchaus keine Anspruͤche. Bemerkt muß endlich

noch werden, daß die Ziegel oder Thonkugeln, ehe sie in die Presse gebracht werden,

halb getroknet, oder in demselben Zustande seyn muͤssen, in welchem die

Ziegel sonst geglaͤttet oder polirt werden, und daß ferner ihre

aͤußere Oberflaͤche, so wie die Eken und Raͤnder vorher mit

feinem Sande oder Staube (den man in der Naͤhe der Ziegeleien

gewoͤhnlich in großer Menge antrifft) abgerieben werden muͤssen, damit

sie nicht an den Modeln ankleben. Das Patent bezieht sich endlich nicht auf das

Pressen von Mauer- und Dachziegeln, Carnießen etc. im Allgemeinen, sondern

bloß auf die hier beschriebenen und abgebildeten Arten von Pressen.

Tafeln