| Titel: | Der gebrochene Krummzapfen, als Mittel zur Verwandlung der rotirenden Bewegung in die geradlinige; vorgeschlagen von Professor Gerling in Marburg. |

| Autor: | Gerling |

| Fundstelle: | Band 47, Jahrgang 1832, Nr. XXXII., S. 161 |

| Download: | XML |

XXXII.

Der gebrochene Krummzapfen, als Mittel zur

Verwandlung der rotirenden Bewegung in die geradlinige; vorgeschlagen von Professor

Gerling in

Marburg.

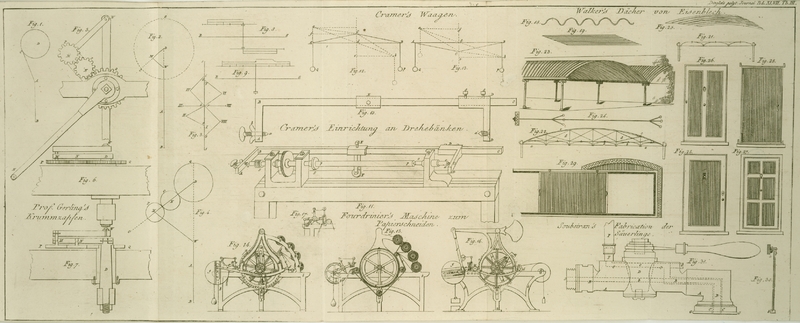

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Gerling, uͤber einen gebrochenen Krummzapfen.

Wenn in der praktischen Mechanik eine geradlinige Hin- und Herbewegung des

Punktes A in der Linie AB

Fig. 1 in eine

rotirende Bewegung um den Punkt D verwandelt werden;

oder aber umgekehrt eine solche um den Punkt D rotirende

Bewegung in eine geradlinige nach der Richtung AB

uͤbertragen werden soll; so ist das aͤlteste und einfachste Mittel zu

dieser Uebertragung wohl die Kurbel oder der Krummzapfen. Die Uebertragung geht

dann, unmittelbar oder mittelbar, gewoͤhnlich durch eine Verbindungsstange

(Kurbelstange, Blaͤuelstange) AC vor sich,

welche an einem Punkt des um D rotirenden Kreises bei

C (der Kurbelwarze) und an einem Punkt A der geradlinig bewegten oder zu bewegenden Linie AB (des Gestaͤnges) eingehaͤngt

ist.

Diese Verbindungsstange AC faͤllt nun

waͤhrend eines Umlaufes des Punktes C nur zwei

Mal in die Verlaͤngerung der geraden Linie AB selbst, und weicht in allen Zwischenpunkten davon um einen, nach der

Laͤnge der betreffenden Linien verschiedenen, jedenfalls aber periodisch

veraͤnderlichen Winkel ab. – Diese Abweichung bringt aber

Kraft-Zerlegungen mit sich, welche sich auf zweierlei Weise nachtheilig

aͤußern,

1) indem die urspruͤnglich wirksame Kraft bei der einen Bewegung sich nicht

ganz und nicht gleichfoͤrmig auf die andere uͤbertraͤgt.

(Casinual-Verluste);

2) indem ein periodisch veraͤnderlicher Seitendruk auf den Punkt A entsteht, welcher nach Umstaͤnden

schaͤdlich und selbst fuͤr den Mechanismus gefaͤhrlich werden

kann.

In dem Fall nun, daß die geradlinige Bewegung AB

die urspruͤngliche ist (wie z.B. beim Treiben von Muͤhlen, Schiffen

und Fuhrwerken durch Dampfmaschinen), scheint man den unter (1) erwaͤhnten

Nachtheil groͤßten Theils durch Schwungraͤder u.s.w. vermindert zu

haben, ja man hat dieserhalb die Kurbel oder den Krummzapfen wohl ganz zu beseitigen

gesucht (wie z.B. in dem sinnreichen Vorschlag von Henschel in Gilbert's Annalen LXI. S. 412); es bleibt aber der

Nachtheil unter (2) denn doch bestehen, und man sucht ihn, wie es scheint, dadurch

gemeiniglich zu vermindern, daß man den Seitendruk von der Kolbenstange selbst auf

andere Punkte in der Verlaͤngerung derselben uͤbertraͤgt, wo

eine Seitenreibung wenigstens nicht zerstoͤrend wirken kann. (Als Beispiel

dieser Art kann dienen Langsdorf Maschinenkunde Tab.

XXVII. Fig. 325.)

Ist aber umgekehrt die urspruͤngliche Bewegung eine rotirende um den Punkt D (wie z.B. bei durch Wasserraͤder getriebenen

Pumpengestaͤngen, Saͤgemuͤhlen und dergl.); so pflegt man, wie

es scheint, den Nachtheil unter (1) entweder wieder mit Schwungraͤdern u.s.w.

zu vermindern, oder auch wohl ganz außer Acht zu lassen; dagegen aber den Nachtheil

unter (2), wo man ihn nicht außer Acht lassen will oder kann, durch zwischengelegte

Vorrichtungen (z.B. Balancier mit englischem Parallelogramm) wenigstens

naͤherungsweise zu beseitigen.

Nun treten aber meines Wissens in diesem zweiten Fall (wo die geradlinige Bewegung

aus der urspruͤnglich rotirenden abzuleiten ist) nicht selten auch

Umstaͤnde ein, wo man Kraft genug zur Disposition hat, um den Nachtheil (1)

außer Acht zu lassen, selbst etwas vermehrte Reibung nicht zu scheuen, dagegen aber

den (auch von Heuschel a. a. O. herausgehobenen) Vortheil

des Krummzapfens, daß er die Umkehr der geradlinigen Bewegung aufs Sanfteste

vermittelt, sich nur dann zu Nuze machen koͤnnte, wenn der eben unter (2)

angefuͤhrte Nachtheil ohne viel Raum

fuͤllende Zwischen-Vorrichtungen genau

beseitigt waͤre.

Ein solcher Fall findet meines Erachtens z.B. bei unsern gewoͤhnlichen

Luftpumpen Statt. Hier pflegt man, wohl fast allgemein, die

Handkurbel-Bewegung vermittelst des Zahnrads und der gezahnten Stange auf die

Kolbenstange zu uͤbertragen. Dabei faͤllt dann zwar die

Ungleichfoͤrmigkeit (1) weg; dagegen aber muß dann nicht nur zur Beseitigung

des Seitendruks (2), welcher den Schluß der Stopf- oder

Leder-Buͤchse nach und nach zerstoͤren wuͤrde, durch

Frictionsrollen oder dergleichen geholfen werden, sondern es entsteht auch die große

Unbequemlichkeit, daß man mit der Handkurbel nach jedem Kolbenzuge umkehren muß,

wobei der ungeuͤbte Arbeiter den Mechanismus fuͤrchterlich

zusammenstoͤßt, der geuͤbte aber Zeit und Kraft unnoͤthig

versplittert. – Koͤnnte man aber in diesem und aͤhnlichen

Faͤllen einen Krummzapfen so vorrichten, daß jener schaͤdliche

Seitendruk (2) ganz wegfiele; so wuͤrde meines Dafuͤrhaltens hier, wo

nur ein verhaͤltnißmaͤßig geringer Widerstand des Kolbens zu

uͤberwinden ist, der Vortheil eines stetigen Kreislaufes der Handkurbel bei weitem hoͤher

in Anschlag zu bringen seyn, als der Nachtheil des periodisch veraͤnderlichen

Kraftverlustes (1) und einige vermehrte, den Kolben nebst Zubehoͤr aber nicht

afficirende Reibung.

Die Aufgabe nun:

Einen Krummzapfen so einzurichten, daß eine von seiner Warze

getriebene Zugstange ohne Seitendruk genau in gerader Linie hin und her

geht,

fuͤhre ich auf Folgendes zuruͤk.

Ich theile den Arm des Krummzapfens DC

Fig. 2 genau

in seiner Mitte durch ein Gelenk M in zwei

Haͤlften, die innere DM und die

aͤußere MC, und zwinge nun (durch einen

hernach zu erklaͤrenden Mechanismus) die aͤußere Haͤlfte MC sich, waͤhrend die innere um den Punkt

D einen Winkel ADM

beschreibt, um das Gelenk M in die Lage MW zu drehen, so daß der aͤußere Winkel CMW immer doppelt so groß ist und bleibt als der

Winkel ADM, den die innere Haͤlfte DM mit der verlaͤngerten Zugstange BADZ macht.

Dadurch kommt dann die Warze W nothwendig in dieselbe

gerade Linie BADZ und bleibt stetig darin, indem

das gleichschenkelige Dreiek DMW sich

waͤhrend eines Umlaufes der Kurbel zwei Mal in die verlaͤngerte

Richtung der geraden Linie ausstrekt, und zwei Mal so zusammenklappt, daß MW mit MD

zusammenfaͤllt, und beide dann senkrecht auf der verlaͤngerten AB sind.

Um diese Idee zuerst weiter zu erlaͤutern, sind in Fig. 3 acht zu einem

Umlauf gehoͤrige Lagen dieses gebrochenen Krummzapfens gezeichnet und darin

die Stellen des Gelenkes M mit roͤmischen, die

zugehoͤrigen Stellen der Warze W aber mit den

entsprechenden deutschen Ziffern bezeichnet; und bleibt nun nur noch uͤbrig

den Mechanismus zu erklaͤren, durch welchen die gehoͤrige Umdrehung

der aͤußern Haͤlfte MW um das Gelenk

M bewirkt wird. Dieses mache ich folgender

Maßen.

Ich theile die eine Haͤlfte des Krummzapfens DM in fuͤnf gleiche Theile (den ganzen Hub des Krummzapfens also in

20). Sodann bestimme ich auf der innern Haͤlfte MD den Punkt N so, daß er um 2 solcher Theile

von M, also um 3 derselben von D absteht; hier in N befestige ich eine Achse

an die inwendige Haͤlfte und steke auf dieselbe ein Stirnrad O, dessen Theilkreis mit einem jener Theile beschrieben

ist. Ein dem O ganz gleiches und in O eingreifendes Rad P

befestige ich an die aͤußere Haͤlfte des Krummzapfens MW, so daß seine Achse mit der Achse des Gelenkes

M dieselbe ist. Dann lege ich endlich ein drittes

Rad Q, welches doppelt so groß ist, und also auch

doppelt so viel Zaͤhne hat als das Rad O, in

welches es eingreift,

fest, so daß sein Mittelpunkt mit dem Mittelpunkt der

rotirenden Bewegung in D zusammenfaͤllt. –

Waͤhrend nun MD um D sich umdreht, laufen in den Raͤdern P

und O so viel Zaͤhne an Q ab, als dem Winkel MDW entsprechen,

und weil O und P nur halb so

groß sind als Q; so muß nothwendig der aͤußere

Winkel CMW doppelt so groß seyn und bleiben als

MDW, welches die geradlinige Bewegung von W nach Obigem begruͤndet.

Wie sich die Sache in der Wirklichkeit etwa ausfuͤhren ließe, ist durch die

Figuren 5,

6 und 7, wie ich

glaube, hinlaͤnglich klar angedeutet.

Fig. 5 gibt

eine Ansicht des Mechanismus von Vorne in der Lage IV Fig. 3 gezeichnet. Fig. 6 zeigt

denselben von Oben in der Lage III Fig. 3. Dieselbe Lage ist

endlich in Fig.

7 noch ein Mal in horizontalem Durchschnitt abgebildet. Die Buchstaben

sind die obigen. Beispielsweise ist die Sache so gezeichnet als ob der Mechanismus

durch eine besonders aufgestekte Handkurbel bewegt werden sollte.

Daß die geradlinige Bewegung der Warze W hiedurch

hergestellt, und dadurch der Seitendruk auf die Zugstange (2) weggeschafft ist,

leuchtet aus Vorstehendem ein. Die kleinen, allerdings auch mitunter wohl

nachtheiligen Seiten-Erschuͤtterungen zu vermeiden, wird Sache der

genauen Ausfuͤhrung seyn, und namentlich von der richtigen Gestalt der

Radzaͤhne abhaͤngen, in welchem lezten Punkt es aber die wahren

Meister auch schon zu einem hohen Grad der Vollkommenheit gebracht zu haben

scheinen. Was aber den dem Krummzapfen eigenthuͤmlichen Kraftverlust (1)

betrifft; so laͤßt sich leicht nachweisen, daß derselbe, wenn man die Reibung

vernachlaͤssigt, und das Material als durchaus fest voraussezt, bei dieser

Einrichtung gerade so groß ausfaͤllt, als ob der Krummzapfen ungebrochen

waͤre (DM

und WM in gerader Linie) und die Zugstange

stets perpendikulaͤr von der Warze herabhinge.

Als ich vor nunmehr zwoͤlf Jahren auf diesen Mechanismus kann hatte ich

Hoffnung ihn zu einem ernstlichen Gebrauch naͤchstens in Metall

ausfuͤhren zu koͤnnen, da sich dieselbe aber bis jezt nicht

realisirte, fertigte ich mir fuͤr jezt einstweilen ein hoͤlzernes

Modell an (wozu ich zwei metallene Raͤder aus einer alten Wanduhr entlehnte

und das dritte bloß feilen ließ) und begnuͤge mich nun, nachdem ich sehe, daß

dieses Modell Alles thut, was ich von ihm verlangte, diese Einrichtung als einen Vorschlag dem sachkundigen Publicum zur Pruͤfung

vorzulegen.Zu jener Zeit kam ich auch schon auf eine zweite Idee, den hier zum Grunde

liegenden geometrischen Gedanken in Wirklichkeit zu sezen; fand diese aber,

so weit sich solches durch bloße Vergleichung der Zeichnungen beurtheilen

ließ, wenn gleich dasselbe leistend, doch in der Ausfuͤhrung viel

schwieriger, und ließ sie deßhalb auf sich beruhen. – Ich ahnete

damals nicht, daß diese zweite Idee nicht neu sey; fand sie aber

demnaͤchst in Langsdorfs Maschinenkunde

§. 427. k. (als „einfach und

sinnreich“) kurz angefuͤhrt und im Wesentlichen ganz

uͤbereinstimmend mit meiner damaligen Zeichnung Tab. XXVIII. Fig. 336

abgebildet, ohne daß ich bis jezt habe ausmitteln koͤnnen, wer sie

zuerst aufgebracht hat. – Die Darstellung der Geometrie des Apparates

kommt bei von Langsdorf uͤbrigens darauf

hinaus, als ob in meiner Fig. 2

MD der Kurbelarm, M die Kurbelwarze und MW eine

durch den Mechanismus immer in die eben naͤher bestimmte Lage

gezwungene Kurbelstange waͤre.

Sollte uͤbrigens dieser gebrochene Krummzapfen in einem Falle angewendet

werden, wo neben der geradlinigen Bewegung auch noch eine Steuerung fuͤr

Haͤhne und dergl. anzubringen waͤre; so ist dazu hier

uͤberreiche Gelegenheit, da nicht nur jeder Punkt der innern Haͤlfte

einen Kreis, sondern uͤberdieß jeder Punkt der aͤußern Haͤlfte

und ihrer Verlaͤngerung (mit Ausnahme der Warze), wie sich leicht nachweisen

laͤßt, eine Ellipse beschreibt, deren Achsenverhaͤltniß sich durch

seine Entfernung vom Gelenk beliebig bestimmen laͤßt. – Waͤre

etwa waͤhrend der Steuerung ein Stillstand der Zugstange noͤthig; so

ließe sich dieses wieder leicht durch die auch sonst gebraͤuchliche

Einfuͤhrung eines todten Ganges (z.B. durch Anfuͤgung der Zugstange

vermittelst eines geschlizten Loches und dergl.) bewerkstelligen.

Wuͤrden aus einer rotirenden Bewegung zwei geradlinige verlangt, so

wuͤrde man diesen Zwei durch Verdoppelung des Apparates erreichen

koͤnnen, welches zu erlaͤutern die Linien-Zeichnung Fig. 8 dient,

in welcher RS z.B. ein Wasserrad vorstellen mag,

welches zwei Stangenkuͤnste treibt. – In solchen Faͤllen

wuͤrde es aber natuͤrlich um den Nachtheil (1) moͤglichst zu

mindern vortheilhaft seyn, die beiden Kurbelhaͤlften, statt sie, wie hier

gezeichnet ist, einander parallel zu legen, unter rechten Winkeln gegen einander zu

stellen; so daß die eine Kurbel sich ganz ausstrekt, waͤhrend die andere

zusammengeklappt ist; vorausgesezt naͤmlich, daß beide Zugstangen einander

parallel laufen sollten. Dieß Leztere ist aber hier offenbar eben so wenig

nothwendig als bei dem gewoͤhnlichen Krummzapfen; sondern es kommt nur darauf

an, daß beide sich in Linien bewegen, welche senkrecht auf der Rotationsachse sind.

Es muͤssen folglich im Fall des Nicht-Parallelismus die beiden innern

Haͤlften der gebrochenen Krummzapfen unter einem Winkel zusammengestellt

seyn, der den Winkel, welchen beide Zugstangen mit einander machen, zu einem Rechten

ergaͤnzt. – Es ist hiebei uͤbrigens auch nicht gerade

nothwendig, daß die beiden Zugstangen auf verschiedenen Seiten des rotirenden Rades

RS liegen; es muͤssen nur die

aͤußern Kurbelhaͤlften so construirt seyn, daß die beiden Warzen an

einander vorbei koͤnnen, wie in Fig. 9 beispielsweise

angedeutet ist.

Endlich denke ich mir, koͤnnte vielleicht auch in einzelnen Faͤllen bei der umgekehrten

Aufgabe (wo die urspruͤngliche Bewegung geradlinig ist) von dieser

Einrichtung mit Nuzen Gebrauch gemacht werden. Wenn z.B. in Fig. 8 das Rad RS durch ein Paar geradlinig hin und her laufende

Stangen umgetrieben werden sollte; so wuͤrde es zunaͤchst darauf

ankommen, daß der Krummzapfen fortginge, waͤhrend die geradlinige Bewegung

umkehrt, und das koͤnnte sehr einfach dadurch bewirkt werden, daß wieder die

inneren Kurbelhaͤlften rechtwinkelig gegen einander gestellt

wuͤrden.

Doch von allen solchen Anwendungen kann wohl erst dann die Rede seyn, wenn durch

wirkliche Ausfuͤhrung dieser Vorschlag im Allgemeinen als praktisch sich

bewahrt.

Tafeln