| Titel: | Resultate der Versuche, welche die HH. Gros, Davillier, Roman u. Comp., Fabrikanten zu Wesserling, Departement du Haut-Rhin, in den Jahren 1829, 1830 und 1831 über verschiedene Dampfapparate anstellten. |

| Fundstelle: | Band 47, Jahrgang 1832, Nr. XLIV., S. 245 |

| Download: | XML |

XLIV.

Resultate der Versuche, welche die HH. Gros, Davillier, Roman u. Comp., Fabrikanten zu Wesserling, Departement du Haut-Rhin, in den Jahren 1829, 1830 und 1831

uͤber verschiedene Dampfapparate anstellten.Diese Abhandlung wurde zum Concurse, der auf Verbesserungen im Ofenbaue

ausgeschrieben worden war, eingesandt; die Verfasser erhielten in der

Generalsizung vom 28. December 1831 eine silberne Medaille dafuͤr. A. d.

O.

Aus dem Bulletin de la Société

d'encouragement. September 1832, S. 328.

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Resultate der Versuche uͤber verschiedene

Dampfapparate.

1. Einrichtung der Tabellen.

In der ersten Tabelle sind die verschiedenen Aufschluͤsse, welche die

Gesellschaft forderte, so wie mehrere andere, einer Erwaͤhnung

wuͤrdige Daten aufgefuͤhrt. Die roͤmischen, am Kopfe der

Columnen befindlichen Zahlen entsprechen den Zahlen der Mustertabelle;Diese Mustertabelle finden unsere Leser bereits im Polyt. Journale

Bd. XIX. S. 208. A. d. R. die arabischen Zahlen hingegen beziehen sich auf die eigene Ordnung, welche

wir befolgen zu muͤssen glaubten. Die erste Tabelle enthaͤlt

hauptsachlich eine Beschreibung der Dampfkessel und der Oefen.

In der zweiten findet man alle auf den Rost, den Kessel, den Rauch, das Brennmaterial

und die Art der Heizung bezuͤgliche Details, so wie auch jene, welche die

mittelst eines Kilogramme Brennmateriales erhaltenen Producte betreffen, wobei das

Wasser auf Null immer als Anfangspunkt genommen ist. Der erste Theil dieser Tabelle

bezieht sich auf die Heizung mit Steinkohle, der zweite hingegen auf die Heizung mit

Holz.

In der dritten Tabelle endlich sind jene besonderen Resultate aufgefuͤhrt,

welche wir erhielten, wenn die waͤhrend einer Tagesarbeit erhaltenen Producte

in Bruchtheile getheilt wurden. Diese Tabelle bezieht sich uͤbrigens nur auf

die Heizung mit Holz.

2. Von der Anstellungsweise der

Versuche.

Jeder Versuch dauerte eine Tagarbeit uͤber, d.h. 10 bis 13 Stunden. Bei der

Berechnung des angewendeten Brennmateriales wurde auch jene Menge in Anschlag

gebracht, welche zum Anzuͤnden und dazu noͤthig war, um den Apparat in

Gang zu bringen. Da wir jedoch immer mit Apparaten arbeiteten, welche den Tag vorher

geheizt worden waren, so belief sich diese Quantitaͤt im Durchschnitte kaum auf 35 Kilogrammen,

d.h. beilaͤufig auf 1/50 des Gesammtverbrauches.

Die Ruͤkstaͤnde wurden nie wieder auf den Rost gebracht, sondern auf

eine andere Weise verwendet.

Die Menge des gebildeten Dampfes wurde mittelst des Eichens des in den Kessel

eingeleiteten Wassers gemessen. Am Anfange des Versuches wurde die Hoͤhe des

Wassers in einer senkrechten, mit dem Apparate in Verbindung stehenden Roͤhre

gemessen; nach Beendigung des Versuches wurde dieselbe Hoͤhe wieder

hergestellt. Zu dieser Operation wurde aber erst den naͤchsten Morgen darauf,

10 bis 11 Stunden nach Beendigung des Heizens geschritten, so daß auf diese Weise

auch jene Verdampfung in Anschlag kam, welche die Nacht hindurch durch die

Waͤrme der Waͤnde des Ofens hervorgebracht wurde, und welche

nothwendig dem waͤhrend der Dauer des Versuches angewendeten Brennmaterials

zu Gut geschrieben werden muß. Die nach dem Ausloͤschen des Feuers

hervorgebrachte Menge Dampf kann im Durchschnitte auf 200 Kilogr., d.h. auf 1/50 der

Gesammtsumme des Wassers, welche waͤhrend der Dauer eines jeden Versuches

verfluͤchtigt wurde, geschaͤzt werden. Zu bemerken ist, daß

vorzuͤglich waͤhrend der ersten, auf die Heizung folgenden Stunden

eine bedeutende Menge Gas entwikelt wird, waͤhrend man jene Menge Gas, welche

sich erst nach 2 bis 3 Stunden entwikelt, als null und nichtig betrachten kann.

Es sey uns hier erlaubt einige Beobachtungen uͤber die Verschiedenheit der

Methoden, nach denen die Producte der Verdampfungsapparate geschaͤzt oder

bemessen werden, und uͤber die verschiedenen Umstaͤnde

beizufuͤgen, in Folge deren die von verschiedenen Personen und an

verschiedenen Orten angestellten Versuche nicht auf gleichen oder identischen Basen

beruhen koͤnnen. Diese Versuche werden naͤmlich selten hinreichend oft

wiederholt; auch gestattet man denselben meistens nicht die gehoͤrige Dauer.

Dieß ruͤhrt hauptsaͤchlich davon her, daß die Fabrikanten solchen

Versuchen selten so viel Zeit und Sorgfalt schenken koͤnnen, als sie

erfordern, und daß das Eichen des Wassers, welches verdampft wird,

gewoͤhnlich ziemlich große und unter gewissen Faͤllen selbst

unuͤbersteigliche Hindernisse darbietet, was besonders dann der Fall ist,

wenn man mit Apparaten zu thun hat, welche in einer Stunde 8 bis 900 Kilogrammen

Dampf und daruͤber erzeugen. Diese Versuche lassen sich ferner sehr

haͤufig nicht ohne Unterbrechung der Arbeiten der Fabrik anstellen, so daß

man folglich Dampf erzeugt, von welchem man keinen Nuzen hat: ein Umstand der sowohl

von der Wiederholung, als von der groͤßeren Ausdehnung oder der

laͤngeren Dauer der Versuche abschrekt. Die meisten Versuche, welche man

anstellt, werden aus diesem Grunde gewoͤhnlich nur 3 Stunden lang fortgesezt;

und Versuche dieser Art muͤssen, selbst wenn sie von sehr gewandten

Maͤnnern angestellt werden, wegen der vielen Ursachen, die eine

Veraͤnderung in der Menge der Producte der Dampfapparate zu bewirken im

Stande sind, immer mehr oder weniger Ungewißheit darbieten. Erhielten doch selbst

wir bei unseren Versuchen, bei denen wir doch Steinkohle von ganz gleicher

Guͤte angewandt zu haben glaubten, Producte, welche von einem Tage zum

anderen von 5,90 bis zu 6,76 wechselten.

Wenn wir die Producte einer Tagesarbeit, welche im mittleren Durchschnitte 4,96 Dampf

auf 1 Steinkohle betrug, in Bruchtheile aufloͤsten, so erhielten wir

fuͤr eine Dauer von 3 Stunden 6,21 und 6,57. Bei der Heizung mit Holz ergaben

sich noch auffallendere Anomalien; denn aus der dritten Tabelle erhellt, daß die

theilweisen Producte einer Tagesarbeit nach und nach von 2,45 bis 4,68 stiegen, d.h.

daß die Producte in den lezten Stunden beinahe zwei Mal so groß waren, als in den

ersteren. Diese Resultate, welche sich jedes Mal auf dieselbe Weise ergaben, zeigen

sich vorzuͤglich dann sehr ausgesprochen, wenn man, nachdem man vorher sehr

stark geheizt hat, die Menge des Brennmateriales vermindert: in diesem Falle gewinnt

man naͤmlich nicht nur jene Waͤrme, welche sich waͤhrend der

Verbrennung entwikelt, sondern auch alle jene, mit welcher die Waͤnde bereits

vor dem Beginne des Versuches erfuͤllt waren.

Aus allem diesem ergibt sich, daß man nothwendig zu starke Producte erhaͤlt,

wenn man die Versuche mit einem Apparate anstellt, welcher vorher geheizt worden

war, und wenn man den Dampf, der sich noch nach dem Ausloͤschen des Feuers

entwikelt, auf Rechnung des Brennmateriales bringt. Es erhellt ferner, daß dieser

Umstand einen um so groͤßeren Einfluß auf die Resultate aͤußern wird,

1) je laͤnger und staͤrker man vor dem Versuche geheizt haben wird; 2)

je groͤßer der Kessel ist, und 3) endlich, je kuͤrzer die Dauer des

Versuches gewesen seyn wird.

Wenn man also nach dieser Methode verfaͤhrt, so mußte man den Versuch

unmittelbar nach dem Ausloͤschen des Feuers unterbrechen, so daß der Ofen

nach dem Versuche beilaͤufig eben so heiß bliebe, als er am Anfange desselben

war. Ueberdieß muͤßte man aber auch dafuͤr Sorge tragen, daß sich die

Intensitaͤt des Feuers sowohl vor, als waͤhrend des Versuches

bestaͤndig gleich bliebe.

Bei dem Systeme, welches wir befolgt haben, sind alle aͤhnlichen Ursachen zu

Verschiedenheiten in den Resultaten beseitigt, indem sich der Ofen bei unserer

Einrichtung sowohl am Anfange, als am Ende des Versuches beinahe in gleichem

Zustande befindet.

Ein sehr wichtiger Umstand, welcher gleichfalls einen sehr merklichen Einfluß auf die

Resultate ausuͤbt, ist die Art der Heizung. Beispiele hiefuͤr liefert

die Tabelle No. 3, aus welcher man ersieht, daß eine und

dieselbe Menge Brennmaterial verschiedene Products gab, je nachdem dasselbe in

groͤßeren oder kleineren Quantitaͤten in den Ofen gebracht wurde, so

zwar, daß es ausgemacht ist, daß ein und derselbe Kessel, je nachdem die Heizung auf

diese oder jene Weise geschieht, mehr oder weniger Gas erzeugen wird.

Die Guͤte des Brennmateriales endlich uͤbt gleichfalls einen

merkwuͤrdigen Einfluß auf die Producte des Apparates aus, und zwar einen

Einfluß, der die groͤßten Schwierigkeiten darbietet, und der der

Gleichfoͤrmigkeit oder Identitaͤt der Basen, welche man annehmen

muͤßte, um die Versuche vergleichbar zu machen, und um gewisse

Schluͤsse aus denselben ziehen zu koͤnnen, ein beinahe

unuͤbersteigliches Hinderniß in den Weg legen duͤrfte. Die

Gesellschaft hat diese Schwierigkeit sehr wohl gefuͤhlt und daher auch

Aufschluͤsse uͤber die Natur der Aschenarten gefordert. Werden aber

diese Aufschluͤsse hinreichen? Wir zweifeln sehr. Ein Umstand, welcher uns

von groͤßerer Wichtigkeit zu seyn scheint, ist fuͤr die Steinkohle das

Gewicht des Ruͤkstandes; fuͤr das Holz der Grad der Trokenheit, oder,

was auf ein und dasselbe hinaus kommt, der Gewichtsverlust, welchen das Holz

erleidet, wenn man dasselbe laͤngere Zeit hindurch, z.B. einen Monat lang,

der Waͤrme einer Trokenstube aussezt. Wir muͤssen aber gestehen, daß

wir glauben, daß, wie zahlreich und genau auch die Angaben und Aufschluͤsse

uͤber das Brennmaterial seyn moͤgen, dieses Problem doch nie auf eine

genuͤgende Weise geloͤst werden duͤrfte.

Es scheint uns, daß alle diese Versuche nur dann den gehoͤrigen Nuzen haben

wuͤrden, wenn dieselben von allgemein gleichen Basen ausgehend, angestellt

wuͤrden. Die Basen oder Grundlagen sollten bestimmt werden und

duͤrften unserer Ansicht nach folgende seyn:

1) Gleiche Dauer des Versuches, der uͤberdieß unter gleichen Umstaͤnden

angefangen und geendigt werden muͤßte.

2) Gleiche Art der Heizung.

3) Gleiches Brennmaterial.

In jenen Faͤllen, in denen es unmoͤglich waͤre, allen diesen

Bedingungen zu entsprechen, muͤßten wenigstens alle Aufschluͤsse,

welche den Einfluß der geschehenen Abaͤnderungen beurkunden koͤnnten,

angegeben werden.

3. Von der Einrichtung der

Kessel.

Wir stellten unsere Versuche mit 5 Kesseln an, von denen 4 nach einem und demselben

Modelle erbaut sind, und keine wesentlichen Unterschiede von einander darzubieten scheinen,

waͤhrend der fuͤnfte Kessel eigentlich nur durch Verlaͤngerung

der ersteren Art von Kessel entstand.

Diese Kessel, welche in Fig. 1 bis 5 mit A, B, C, D, E bezeichnet sind, sind cylindrisch und

haben Siederoͤhren.

An den vier ersteren haben die drei Siederoͤhren gleiche Laͤnge; die

Entfernung der mittleren vom Kessel betraͤgt nur 0,22 Meter. Am 5ten hingegen

ist die mittlere Roͤhre um 0,94 Meter kuͤrzer, als die beiden

seitlichen Siederoͤhren, und 0,7 Meter vom Kessel entfernt. Bei Gelegenheit

der Zugroͤhren (carneaux) werden wir die

Gruͤnde, die uns zu diesen Modifikationen veranlaßten, anfuͤhren.

Wir haben die Oberflaͤche der Siederoͤhren, auf welche die Flamme

direct einwirkt, und jene des Kessels, welcher der viel geringeren Hize der

Zugroͤhren ausgesezt ist, besonders angegeben. Diese Trennung scheint uns von

großer Wichtigkeit zu seyn, indem es offenbar ist, daß die lebhafteste Wirkung auf

der Oberflaͤche der Siederoͤhren Statt findet. Einige Maschinisten

glauben sogar, daß man nur diese Wirkung allein zu beruͤksichtigen habe;

allein man muß auch die Wirkung der Hize in den Zugroͤhren in Anschlag

bringen, und zwar vorzuͤglich bei großen Apparaten. An einem unserer Kessel

(E) haben die Flammen naͤmlich, wenn das

Feuer lebhaft und gut unterhalten ist, eine Laͤnge von mehr als 13 Meter; die

Hize am Eintritte in den Schornstein betraͤgt selbst noch nach einem Umlaufe

des Rauches durch mehr als 20 Meter, beim Gebrauche von Steinkohlen 500, und beim

Gebrauche von Holz beinahe 600°. Kurz wir sind der Meinung, daß man die

Heizoberflaͤche der Siederoͤhren von jener der Theile des Kessels, die

mit dem Rauche in den Zugroͤhren in Beruͤhrung kommen, wohl

unterscheiden muͤsse. Wir glauben naͤmlich, daß leztere gleichfalls

eine sehr merkliche Wirkung hervorbringt, besonders wenn sich diese

Oberflaͤche unmittelbar unter dem Kessel befindet, und wenn die Hize ihre

Wirkung von Unten nach Oben ausuͤbt, wie dieß bei dem Kessel E der Fall ist. Bei der in Fig. 8 dargestellten

Einrichtung, wo der leztere Theil der Zugroͤhren seitlich uͤber den

Kessel geht, und wo die Hize des Rauches am Anfange des Rauchfanges unter

400° betraͤgt, geben wir zu, daß dieser leztere Theil der

Heizoberflaͤche nur eine sehr schwache Wirkung hervorbringt, welche man

fuͤglich unberuͤksichtigt lassen kann.

Vor dem Schluͤsse dieses Artikels muͤssen wir unsere Leser noch auf

eine Anomalie aufmerksam machen, welche wir an unseren Apparaten beobachteten und

die wir nicht gehoͤrig zu erklaͤren im Stande sind. Die beiden Kessel

A und B, welche ein und

derselbe Arbeiter verfertigte, welche ganz gleiche Dimensionen hatten, neben

einander aufgestellt

waren, einen gemeinschaftlichen Schornstein hatten, in welchen sich die

Zugroͤhren allmaͤhlich und auf gleiche Weise verliefen, und welche

endlich von einem und demselben Heizer geheizt wurden, gaben uns bestaͤndig

verschiedene Produkte, welche sich wie 6 zu 5 verhielten, wir mochten sie beide

zugleich oder abwechselnd jeden einzeln arbeiten lassen. Die beiden Kessel C und D, bei welchen

aͤhnliche Umstaͤnde Statt finden, gaben ebenfalls Unterschiede zu

erkennen, welche jedoch weit weniger auffallend waren. Muß man diese Abweichungen

einer eigenen Beschaffenheit oder Natur des Metalles, oder verschiedenen Diken

desselben an den der Hize am meisten ausgesezten Theilen zuschreiben? Wir waren

nicht im Stande dieß auszumitteln.

4. Von den Zugroͤhren (Carneaux).

Die nach dem Zugroͤhrensysteme eingerichteten Kessel A,

B, C, D, Fig. 2, wurden zu einer Zeit erbaut, zu welcher der Ofenbau noch geringe

Fortschritte gemacht hatte, zu welcher man glaubte, daß es sich

hauptsaͤchlich darum handle, die Beruͤhrungspunkte des Kessels mit dem

Rauche so viel als moͤglich zu vervielfaͤltigen, und zu welcher man

noch nicht recht wußte, daß die Vortheile der Vergroͤßerung der

Heizflaͤche uͤber gewisse Graͤnzen hinaus beinahe null und

nichtig werden, und keineswegs den Verlust compensiren, der in Folge des Mangels an

Zug entsteht. Dieß erklaͤrt sich hinreichend aus der großen Anzahl der

Zugroͤhren und aus dem geringen Durchmesser derselben. Und doch sind diese

Zugroͤhren nicht so gar schlecht, als man glauben sollte, indem wir 6 als das

mittlere Product eines der Kessel, an welchem sie angebracht worden waren,

erhielten. Da wir jedoch einsahen, daß allerdings eine Verbesserung moͤglich

sey, so brachten wir an dem Kessel B, dessen Producte

sich nur auf 5 beliefen, das in Fig. 3 abgebildete System

an. Die neuen Zugroͤhren waren sowohl dem Durchschnitte, als anderen

Einrichtungen nach, jenen der besten Apparate aͤhnlich, so daß wir in deren

Folge einer merklichen Vermehrung der Producte entgegensahen. Wir erhielten zwar

auch wirklich ein groͤßeres Product, indem dasselbe von 5 auf 5,35 stieg;

allein es blieb doch noch immer weit unter jenen Producten, welche der Kessel A in dem Systeme Fig. 2 gab. Wir

vermutheten nun, daß der Hauptfehler des Apparates darin liege, daß jener Theil der

Oberflaͤche, welcher der directen und senkrechten Einwirkung der Flamme

ausgesezt war, nicht groß genug war, und daß, um diesem Uebelstande abzuhelfen, drei

Modificationen an dem Kessel angebracht werden muͤßten; naͤmlich 1)

eine Verlaͤngerung des Kessels und der Siederoͤhren um

beilaͤufig die Haͤlfte; 2) eine solche Verminderung der Laͤnge

der mittleren

Siederoͤhre, daß dieselbe um 0,94 Meter kuͤrzer waͤre, als die

beiden Seitenroͤhren, damit auf diese Weise die Flamme, indem sie ihre

Richtung aͤndert, direct und senkrecht von Unten nach Oben gegen die

Bodenflaͤche des Kessels schlagen koͤnne; 3) endlich eine bedeutende

Entfernung der Siederoͤhren von dem Kessel, um den Waͤnden der

Zugroͤhren, ohne deren Durchschnitt vermindern zu muͤssen, die beinahe

senkrechte, in Fig.

4 dargestellte Stellung geben zu koͤnnen, und um dadurch die ganze

Kraft der Hize auf den Boden des Kessels zu leiten. Diese neuen Einrichtungen hatten

den besten Erfolg, indem die Producte, welche urspruͤnglich nur 5 betrugen,

und in Folge der ersten Verbesserung nur auf 5,35 stiegen, sich nun auf 6,27

beliefen.

Wir stellten noch mehrere Versuche an, wobei wir den Kessel C, der urspruͤnglich nach dem in Fig. 2 dargestellten

Systeme eingerichtet war, allmaͤhlich nach den beiden anderen, in Fig. 3 und 1 abgebildeten

einrichteten. Bei der ersten dieser Einrichtungen circulirt der Rauch in einem

einzigen Zugrohre um den Kessel; bei der zweiten hingegen wird er unmittelbar in den

Rauchfang geleitet, nachdem er unter dem Kessel bis an den Vordertheil des Ofens

gefuͤhrt worden. Diese Einrichtungen gewaͤhrten aber durchaus keine

Vortheile, sondern wir erhielten bei denselben, wie aus der zweiten Tabelle erhellt,

niedrigere Resultate.

Wir hielten uns hiernach um so mehr fuͤr uͤberzeugt, daß die in Fig. 4

abgebildete Einrichtung des Kessels E vor allen

uͤbrigen merkliche Vorzuͤge darbiete.

5. Von dem Roste.

Ueber den Rost haben wir nur Weniges zu sagen, da die Dimensionen, welche wir

demselben gaben, die allgemein uͤblichen sind. Die beste Entfernung desselben

von den Siederoͤhren scheint uns fuͤr Steinkohlen 0,32 Meter,

fuͤr das Holz hingegen 0,82 Meter zu seyn. Doch muͤssen wir bemerken,

daß fuͤr jene Faͤlle, in welchen man eine geringere Menge

Brennmaterials verbraucht, leztere Entfernung vermindert werden muͤßte, wie

dieß durch den am 12. April 1831 angestellten Versuch r

bestaͤttiget wird, bei welchem die Menge des Brennmateriales und die

Entfernung des Rostes von den Siederoͤhren vermindert wurden. Bei diesem

Versuche uͤberstieg naͤmlich der mittlere Durchschnitt dieser

Tagesarbeit jenen der vorhergehenden Versuche. Wurde aber bei dieser

veraͤnderten Einrichtung des Rostes eine groͤßere Menge Brennmaterial

angewendet, so ergaben sich sehr schlechte Producte.

6. Von dem Rauchfange.

Wir haben zweierlei Rauchfaͤnge: der eine ist rund, der andere vierekig;

lezterer ist um 6,5 Met. hoͤher als ersterer, und hat im Minimum einen um die

Haͤlfte groͤßeren Durchschnitt. Sein Zug ist offenbar besser, und doch

ist noch keineswegs erwiesen, daß er einen offenbar guͤnstigeren Einfluß

ausuͤbt.

7. Von der Art der Heizung.

Wir haben bereits mit dem Fruͤheren einige Bemerkungen uͤber die Art

der Heizung vorausgeschikt, und haben nun nur noch einiges Weniges

hinzuzufuͤgen. Man muß vor Allem folgende beide Extreme vermeiden: zu große

und in zu langen Zwischenraͤumen eingetragene Massen, welche, indem sie den

Apparat abkuͤhlen, die Verbrennung ploͤzlich langsamer gehen machen,

und zu kleine, sehr oft eingetragene Massen, indem diese in Folge des zu oft

wiederholten Oeffnens der Ofenthuͤre gleichfalls ein Abkuͤhlen

erzeugen. Bei dem Holze fanden wir gleiche, von 5 zu 5 Minuten eingetragene Ladungen

am besten, indem sich hiebei zeigte, daß der Herd dann, wenn eine neue Ladung

eingetragen wird, noch eine ziemlich betraͤchtliche, in vollem Brande

befindliche Menge Holzes enthaͤlt. Wahrscheinlich duͤrfte bei den

Steinkohlen ein gleicher Zwischenraum ebenfalls von Nuzen seyn: doch fehlt es uns an

hinlaͤnglich genauen Angaben hieruͤber.

Was die guͤnstigste Menge des Brennmaterials betrifft, so schien es uns, daß

die von uns angewendeten Quantitaͤten fuͤr unsere Apparate die

zwekmaͤßigsten seyen; wir glauben jedoch, daß man ohne Nachtheil die Menge

der Steinkohlen vermehren, jene des Holzes hingegen vermindern koͤnnte,

waͤhrend das Entgegengesezte unguͤnstige Resultate geben

wuͤrde.

8. Von dem Register oder

Zugloche.

Wenn die Arbeit, welche man vorhat, zu einer unregelmaͤßigen Heizung zwingt,

wie dieß bei uns oft der Fall war, so erhielten wir einen merklichen Vortheil, wenn

wir die Oeffnung des Registers oder des Zugloches jedes Mal, so oft das Feuer

nachließ, kleiner machten. Sehr gut fanden wir es auch, dasselbe waͤhrend des

Eintragens einer neuen Ladung Steinkohlen beinahe ganz zu schließen; bei der Heizung

mit Holz ist dieß jedoch nicht moͤglich, da die Heizung wegen der großen

Intensitaͤt der Hize des Herdes dabei leiden wuͤrde.

9. Von dem Hizgrade des Rauches am

Grunde des Rauchfanges.

Wenn wir Steinkohlen brannten, so betrug die Temperatur des Rauches, so wie derselbe

aus den Zugroͤhren trat, bei dem Kessel E

beilaͤufig 500,

bei den uͤbrigen, nach dem Systeme Fig. 2 eingerichteten

Kesseln hingegen nur 350 Grade.

Bei der Heizung mit Holz steigt aber diese Temperatur im ersten Falle bis auf 572, im

zweiten hingegen bis auf 440 Grade.

10. Von der Natur des

Rauches.

Die Natur oder Beschaffenheit des Rauches wechselt in unseren Apparaten nach dem

Hizgrade und vorzuͤglich nach der Art des Brennmateriales. Bei dem Kessel E und der Heizung mit Steinkohlen betrug die Menge

freien Sauerstoffes 10 bis 12 Procent, und jene der Kohlensaͤure 7; wurde

derselbe Apparat hingegen mit Steinkohlen geheizt, so verminderte sich der

Sauerstoff auf 4,55 Procent, waͤhrend die Kohlensaͤure bis auf 13

Procent stieg. In ersterem Falle tritt also die Haͤlfte

atmosphaͤrischer Luft ein, ohne zur Verbrennung gedient zu haben, in dem

zweiten hingegen kaum der vierte Theil.

Bei dem Kessel D war die Menge des freien Sauerstoffes

groͤßer, und jener der Kohlensaͤure geringer; allein die Heizung mit

Holz gibt, wie an dem anderen Apparate, so auch hier, bessere Resultate als die

Heizung mit Steinkohlen. Merkwuͤrdig ist, daß die Summe des freien

Sauerstoffes und der Kohlensaͤure eine beilaͤufig constant bleibende

Summe gibt, die sich der Zahl 17 annaͤhert.

Aus diesen Resultaten laͤßt sich schließen, daß sich bei der Verbrennung des

Holzes nicht so viel Rauch entwikelt, als bei der Verbrennung der Steinkohlen, indem

das Volumen des freien Sauerstoffes im ersten Falle immer minder groß ist, als im

zweiten. Ganz falsch ist also die Behauptung, daß bei der Heizung mit Holz

groͤßere Zugroͤhren und ein groͤßerer Rauchfang noͤthig

seyen, als bei der Heizung mit Steinkohlen; aus einer Vergleichung der Producte, der

Kessel D und E, welche nach

einander mit Steinkohlen und mit Holz geheizt wurden, geht dieß am besten

hervor.

Fuͤr D

hat man naͤmlich

Steinkohle 5,25Holz 2,75

Fuͤr E –

– –

Steinkohle 6,27Holz 3,09

woraus sich folgende Verhaͤltnisse ergeben:

fuͤr die

Steinkohle

5,25/6,27

= 0,83

fuͤr

das Holz

2,75/3,09

= 0,90.

Der Kessel D, welcher, wenn er mit Steinkohlen geheizt

wird, nur 83/100 des Kessels E gibt, gibt also, wenn man

ihn mit Holz heizt, 90/100 des Productes dieses lezteren Kessels, und zwar bloß

deßwegen, weil die in Fig. 2 dargestellten

Zugroͤhren fuͤr die Heizung mit Steinkohlen offenbar zu eng sind,

waͤhrend sie bei der Heizung mit Holz kein solches Hinderniß darbieten.

11. Von dem Brennmateriale.

Steinkohle. Die Beschaffenheit der Steinkohle, deren wir

uns bedienten, erhellt aus der zweiten Tabelle; wir bemerken daher hier nur noch,

daß sie sich fuͤr den Gebrauch der Huͤttenwerke sehr gut eignet.

Obwohl nun die Guͤte dieser Steinkohle so ziemlich gleich ist, so gibt

dieselbe doch zu verschiedenen Abweichungen Anlaß, die sich nicht leicht aus dem

bloßen Aussehen der Kohle erkennen lassen, die aber aus den Unterschieden in den in

unserer Tabelle angefuͤhrten Tagesarbeiten hinreichend erhellen. Sehr großen

und nothwendig wandelbaren Einfluß aͤußert auch der Zustand der Zerkleinerung

der Kohle; wenn die Kohlenstuͤke naͤmlich sehr klein sind, so wird die

Heizung nicht nur viel schwieriger, sondern man erhaͤlt auch minder

guͤnstige Resultate.

Holz. Wir wendeten Tannen- und Buchenholz,

vorzuͤglich aber lezteres an, und waren bemuͤht, uns bei unseren

Versuchen immer so viel als moͤglich Holz von gleicher Guͤte zu

verschaffen. Das Holz, dessen wir uns bei den lezteren Versuchen bedienten, wurde 13

Monate zuvor gefaͤllt und 6 bis 7 Monate zuvor gehauen; es war

bestaͤndig der Luft ausgesezt und nur oben mit Rohrdeken bedekt. Das

Tannenholz, welches einen Monat lang uͤber den Zugroͤhren einer

ziemlich starken Hize ausgesezt worden, verlor dabei 23 Procent an seinem Gewichte.

Bei den ersten Versuchen war das Holz noch weniger troken.

12. Von dem erzeugten

Dampfe.

Die Art und Weise, auf welche wir das verdampfte Wasser eichten, wurde bereits

angegeben. Die Resultate, welche sich aus dieser Eichung, die vorher auf die

Normal-Temperatur von 0° reducirt wurde, ergaben, sind in unseren

Tabellen enthalten.

Schluͤsse.

Die wichtigsten Punkte, auf welche wir uns die Gesellschaft besonders aufmerksam zu

machen erlauben, sind folgende:

1) Die Vortheile der Bekanntmachung einer umstaͤndlichen Instruction zur

Schaͤzung oder Bemessung der Producte der Verdampfungs-Apparate, um

auf diese Weise so viel als moͤglich zu Resultaten zu gelangen, welche sich

mit einander vergleichen lassen.

2) Die Vortheile, welche eine Einrichtung der Kessel gewaͤhrt, bei welcher man

die Zugroͤhren verengern kann, ohne daß man deren Durchschnitt zu verkleinern

braucht, und bei welcher man folglich die ganze Wirkung der Waͤrme unter den

Kessel selbst fuͤhren kann, Fig. 4.

3) Die gute Wirkung, die man erhaͤlt, wenn man die Laͤnge der mittleren

Siederoͤhre vermindert, damit die Flammen in dem Augenblike, in welchem sie

in die Zugroͤhre uͤbergehen, auf den Boden des Kessels geleitet

werden, Fig.

5.

4) Die Nuzlosigkeit, welche es gewaͤhrt, wenn man den Zugroͤhren der

Apparate, welche mit Holz geheizt werden, einen eben so großen Durchmesser gibt, als

er bei der Heizung mit Steinkohlen noͤthig ist, indem mit dem Rauche eine

geringere Menge Luft davongeht.

5) Endlich die Wichtigkeit des Umstandes, daß keine zu großen Ladungen Brennmaterial

auf ein Mal in den Ofen eingetragen werden.

Anmerkung.

Die Verfasser haben der Gesellschaft, nachdem obige Abhandlung bereits beendigt war,

noch folgende Aufschluͤsse uͤber die Veraͤnderungen, welche sie

in der Heizmethode mit Holz anbrachten, mitgetheilt.

Neben dem Kessel E, welcher nach Fig. 4 und 5 erbaut ist, befindet

sich der kleinere Kessel A, welcher nach dem in Fig. 2

dargestellten Systeme eingerichtet ist.

Zwischen dem Ende der lezten Zugroͤhre des Kessels E und den benachbarten Theilen der Zugroͤhren b und c des Kessels A

Fig. 2 wurde

eine Verbindung eroͤffnet; die Scheidewaͤnde, welche b' von b und c' von c trennten, wurden

weggelassen; die Oeffnung endlich, durch welche der Rauch unter den

Siederoͤhren in die Zugroͤhre b und b' uͤberging, wurde geschlossen.

In Folge dieser Einrichtungen gelangt der Rauch, nachdem er rings um den Kessel E gegangen, in die Zugroͤhren b und c des Kessels, dann in

die Zugroͤhren b' und c' und zulezt in den Rauchfang.

Anderer Seits wird das Speisewasser auf den Grund des gaͤnzlich

gefuͤllten Kessels A geleitet, an dessen oberem

Theile es dann austritt, um in den Kessel E zu

gelangen.

Die Resultate dieser neuen Einrichtungen sind:

1) Das Wasser gelangt mit einer der Siedehize nahe kommenden Temperatur in den Kessel

E.

2) Die Temperatur des Rauches zeigt sich dadurch, nachdem derselbe ungefaͤhr

20 Meter durchlaufen hat, beim Eintritte in den Rauchfang auf 250°

vermindert.

3) Die Vermehrung der Producte betrug waͤhrend der ersten 14 Tage 15 Procent,

d.h. ein Kilogramme Holz, welches fruͤher 3,09 Dampf erzeugt, erzeugte

gegenwaͤrtig, unter uͤbrigens ganz gleichen Umstaͤnden,

beilaͤufig 3,55.

Aus diesen Resultaten ergibt sich der Unterschied, der zwischen der Heizung mit Holz

und der Heizung mit Steinkohlen Statt findet. Bei dem Heizen mit Steinkohlen ist ein

staͤrkerer Zug noͤthig, welcher nothwendig weitere Zugroͤhren von unbedeutender

Laͤnge erfordert, deren Rauch mit einer Temperatur von beinahe 500°

entweicht. Bei der Heizung mit Holz hingegen erfolgt die Verbrennung auch bei

geringem Zuge sehr leicht; man kann den Zugroͤhren folglich eine

groͤßere Laͤnge geben, und auf diese Weise auch eine viel

groͤßere Menge der Waͤrme des Rauches benuzen.

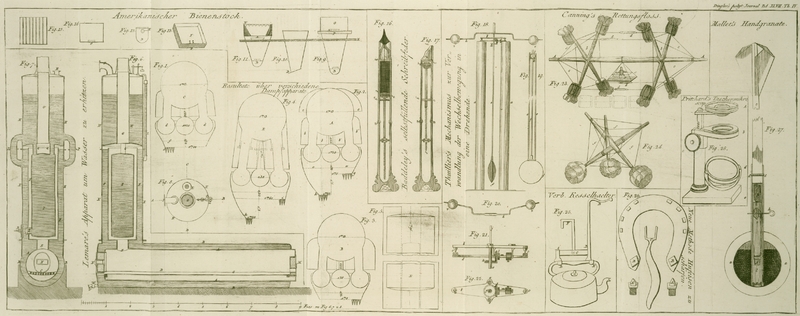

Erklaͤrung der Zeichnung.

Fig. 1 ist ein

Durchschnitt nach einer Flaͤche, welche vorne an dem Kessel C durch die Achsen der beiden ersten Tubulirungen

geht.

Der Rauch geht unter den Siederoͤhren dd

durch, gelangt durch eine einzige Zugroͤhre unter den Kessel, und begibt sich

dann unmittelbar in den Kessel. Das Minimum des Durchschnittes correspondirt mit

jenem Theile, welcher unter den Siederoͤhren außer dem Roste liegt.

e, der Rost.

f, eine Linie, welche die Verengerung des Herdes

uͤber dem Roste andeutet.

Fig. 2 ist ein

Durchschnitt des Kessels A.

Der Rauch theilt sich hier, nachdem er unter den Siederoͤhren bei aa durchgegangen, zur Rechten und Linken des

Kessels in zwei Stroͤmungen, und zwar zuerst in die Zugroͤhre bb, b'b', und dann in die Zugroͤhre c und c', welche sich an

ihrem Ende in eine einzige Zugroͤhre vereinigen, die dann in den Rauchfang

uͤbergeht.

Das Minimum des Durchschnittes entspricht den Theilen c

und c', von denen jeder 0,07 Meter im Durchschnitte

hat.

Die Heizoberflaͤche des Kessels wird 11,95 oder 6 Meter betragen, je nachdem

man jenen Theil des Kessels, der mit den Zugroͤhren c und c' in Beruͤhrung steht, in

Anschlag bringt oder nicht.

g, zeigt die Einrichtung des Herdes zur Heizung mit

Steinkohlen.

h, zeigt jene zur Heizung mit Holz.

Fig. 3 ist ein

Durchschnitt des Kessels B.

Der Rauch bildet einen einzigen Strom, welcher zuerst unter den Siederoͤhren

durchgeht, und dann unter dem Niveau des Wassers um den Kessel circulirt.

Das Minimum des Durchschnittes entspricht den Tubulirungen.

Fig. 4 ist ein

Durchschnitt des Kessels E.

Der Umlauf des Rauches ist derselbe wie in Fig. 3.

i, zeigt die Einrichtung des Herdes fuͤr die

Heizung mit Steinkohlen.

k, zeigt den Herd zur Heizung mit Holz.

Fig. 5 ist ein

Grundriß des Kessels E und seiner

Siederoͤhren.

Tabelle No. 1, die Einrichtung und

die Dimensionen der Kessel, der Siederoͤhren und der Zugroͤhren

enthaltend.

Textabbildung Bd. 47, S. 257

Kessel; Reihe; Datum der Versuche;

Seine Bezeichnung; Metall, woraus er besteht; Dike des Metalles; Gebrauch, wozu

er dient; Seine Gestalt; Seine Bodenflaͤche; Oberflaͤche; der

direct der Flamme ausgesezten Siederoͤhren; des der Hize der

Zugroͤhren ausgesezten Kessels; Summe der Oberflaͤche, welche mehr

oder weniger der Einwirkung der Hize ausgesezt ist

Fortsezung der Tabelle No

. 1.

Textabbildung Bd. 47, S. 258

Kessel; Seine Tiefe; Durchmesser

der Siederoͤhren; Durchmesser des Kessels; Hoͤhe des Wassers im

Kessel; Seine Laͤnge; Laͤnge der Siederoͤhren;

Laͤnge des Kessels; Sein Rauminhalt (Capacitaͤt);

Capacitaͤt der Siederoͤhren und der Tubulirungen;

Capacitaͤt des mit Wasser gefuͤllten Theiles des Kessels;

Capacitaͤt des leeren Theiles; Sume des Cubus des im Apparate enthaltenen

Wassers; Dichtheit oder Schwere des Fluͤssigkeiten, welche darin

behandelt werden; Zugroͤhren; Ihre kleinste Oeffnung; Ihre groͤßte

Oeffnung; Laͤnge, welche mit dem Kessel in Beruͤhrung steht

Tabelle No. 2, die Einrichtung und

die Dimensionen des Rostes und des Rauchfanges, die Heizungsart der Oefen, die

Beschaffenheit des Rauches und des Brennmateriales, so wie die Menge des

verduͤnsteten Wassers enthaltend.

Textabbildung Bd. 47, S. 259

Datum der Versuche; Bezeichnung des

Kessels; Seine Dimensionen und seine Oberflaͤche; Laͤnge; Breite;

Gesammt-Oberflaͤche; Stangen Zahl, Dike, Entfernung;

Oberflaͤche der Zwischenraͤume; Entfernung von den

Siederoͤhren; Dessen Form; Dessen kleinster Durchschnitt; Dessen

groͤßter Durchschnitt; Dessen Hoͤhe uͤber den lezten;

Heizmethode; Die Art der Heizung war unregelmaͤßig, weil der Dienst, zu

welchem die Maschine verwendet wurde, verschiedene Quantitaͤten Gas

erfoderte

Textabbildung Bd. 47, S. 260

Datum der Versuche; Bezeichnung des

Kessels; Seine Dimensionen und seine Oberflaͤche; Laͤnge; Breite;

Gesammt-Oberflaͤche; Stangen Zahl, Dike, Entfernung;

Oberflaͤche der Zwischenraͤume; Entfernung von den

Siederoͤhren; Dessen Form; Dessen kleinster Durchschnitt; Dessen

groͤßter Durchschnitt; Dessen Hoͤhe uͤber den lezten;

Heizmethode

Fortsezung der Tabelle No

. 2.

Textabbildung Bd. 47, S. 261

Durchschnitt des Registers; Dauer

des Versuches; Hizgrad unten am Rauchfange; Menge des freien Sauerstoffes in 100

Theil; Menge der Kohlensaͤure in 100 Theil; Dessen Beschaffenheit;

Mittleres in einer Stunde verbraucht Gewicht; Menge des von 1 Kilogr.

Brennmaterial in Dampf verwandelten Wassers; die Anfangstemperatur zu Null

angenommen; Minimum; Maximum; Mittel aller Versuche; Bemerkungen; Die

Steinkohle, deren wir uns bedienten, wird sehr geschaͤzt; sie gibt

14–20 Procent Ruͤkstand

Fortsezung der Tabelle No

. 2.

Textabbildung Bd. 47, S. 262

Durchschnitt des Registers; Dauer

des Versuches; Hizgrad unten am Rauchfange; Menge des freien Sauerstoffes in 100

Theil; Menge der Kohlensaͤure in 100 Theil; Dessen Beschaffenheit;

Mittleres in einer Stunde verbraucht Gewicht; Menge des von 1 Kilogr.

Brennmaterial in Dampf verwandelten Wassers; die Anfangstemperatur zu Null

angenommen; Minimum; Maximum; Mittel aller Versuche; Bemerkungen; Das zu den

Versuchen m, n, o, p, q, r verwendete Holz wurde vor 13 Monaten gefaͤllt

und vor 6 bis 7 Monaten gehauen; es war bestaͤndig der Luft ausgesezt und

nur oben mit einer Rohrdeke bedekt. 100 Kilogr., welche einen Monat lang der

Hize ausgesezt wurden, welche sich uͤber den Oefen entwikelt, schmolzen

auf 77 Kilogr. zusammen und erlitten also einen Verlust von 23 Procent.

Tabelle No. 3. Details

uͤber einige Elemente der Tabelle No

. 2.

Textabbildung Bd. 47, S. 263

Angabe der Reihe; Dauer des

Versuches; Art der Heizung; Gewicht des Holzes; Verdampftes Wasser: Oeffnung des

Registers

Textabbildung Bd. 47, S. 264

Wahrscheinlich ist diese Zahl zu groß, die folgende hingegen zu niedrig. A.

d. O.

Angabe der Reihe; Dauer des

Versuches; Art der Heizung; Gewicht des Holzes; Verdampftes Wasser: Oeffnung des

Registers

Tafeln