| Titel: | Verbesserungen an den Maschinen zum Kardätschen und Flöthen der Wolle und anderer Faserstoffe, auf welche sich David Selden, Kaufmann zu Liverpool, in Folge einer von einem Fremden erhaltenen Mittheilung, am 22. November 1831 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 47, Jahrgang 1832, Nr. LXIII., S. 361 |

| Download: | XML |

LXIII.

Verbesserungen an den Maschinen zum

Kardaͤtschen und Floͤthen der Wolle und anderer Faserstoffe, auf welche

sich David Selden, Kaufmann

zu Liverpool, in Folge einer von einem Fremden erhaltenen

Mittheilung, am 22. November 1831 ein Patent

ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of Arts. October 1832, S.

309.

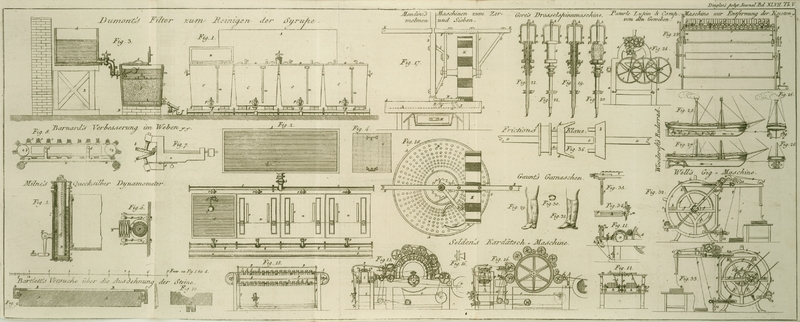

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Selden, Maschine zum Kardaͤtschen der Wolle.

Meine Erfindung besteht in einer Vorrichtung, welche ich an einer oder an mehreren

Kardaͤtsch- und Floͤth-Maschinen (carding and slubbing engines) anbringe, und durch welche die Wolle oder

sonstigen Faserstoffe direct von der Kardaͤtschmaschine ohne Dazwischenkunft

eines Strekwerkes, der sogenannten Billy- oder irgend einer anderen Maschine

in Form von Floͤthen oder Wuͤrsten (slubbings) abgenommen werden koͤnnen. Um meine Erfindung und meine

Patent-Anspruͤche vollkommen deutlich und verstaͤndlich zu

machen, will ich meine Patent-Erklaͤrung mit der Beschreibung des

sogenannten Krazprocesses (scribbling process)

beginnen.

Wir wollen annehmen, die Wolle oder der sonstige Faserstoff, welcher bearbeitet

werden soll, werde in eine gewoͤhnliche Krazmaschine gebracht, und man wolle

ihn in verschiedenen Fließen von bestimmter Breite aus derselben erhalten. Wenn nun

in diesem Falle der Kardaͤtschcylinder beilaͤufig 4 Fuß 6 Zoll lang

ist, so lege ich ein Zoll dikes Brett mit der Kante der Laͤnge nach

uͤber die Mitte des Speisetuches, so daß die Wolle oder der Faserstoff auf

diese Weise auf dem Speisetuche in zwei Theile getheilt wird, und auch bei seinem

weiteren Fortschreiten getheilt erhalten wird. In Folge dieser Abtheilung des

eingetragenen Materiales wird dasselbe getheilt durch die Maschine gehen, so daß es

folglich, wenn es an den Streich- oder Doffer-Cylinder gelangt, in

zwei getrennten Fließen (slivers) abgenommen werden kann. Die Krazmaschine ist so

allgemein bekannt, daß ich deren Einrichtung nicht zu beschreiben brauche; da einige

Theile aber, auf welche ich mich hier beziehen werde, modificirt oder verbessert

sind, so habe ich dieselben in der Zeichnung dargestellt. Fig. 11 ist ein

Laͤngenaufriß der Krazmaschine; Fig. 12 hingegen stellt

einen Queraufriß oder eine Fronteansicht derselben vor. a soll der große Kardaͤtschcylinder seyn, waͤhrend b der kleinere Cylinder ist, von welchem die Wolle aufgenommen wird, ehe

sie mit dem Streich- oder Doffer-Cylinder c in Beruͤhrung kommt.

Die Wolle oder der sonstige Faserstoff wird, wie oben gesagt wurde, auf die

beschriebene Weise in der Maschine in zwei Theile getheilt, und folglich auch von

dem Streichkamme d in zwei Fließen von dem

Streichcylinder abgestrichen. Diese Fließe werden einzeln durch die sich umdrehende

Trompetenroͤhre e gefuͤhrt, welche sich

vor dem Streichcylinder befindet, und deren Mittelpunkt mit der tiefsten Bewegung

des Streichkammes auf gleicher Hoͤhe steht. Von hier aus gelangt das Fließ an

ein Paar Strekwalzen f, welche unmittelbar jeder

Trompetenroͤhre gegenuͤber aufgezogen sind. Die

Trompetenroͤhren, deren je nach der Breite der Maschine zwei oder mehrere

seyn koͤnnen, kann man mittelst Baͤndern oder Laufriemen, welche von

einer sich drehenden Trommel her um die an den Trompetenroͤhren befindlichen

Rollen laufen, in drehende Bewegung sezen, so daß das Fließ auf seinem Durchgange

durch diese Roͤhren, von denen in Fig. 16 eine einzeln

fuͤr sich dargestellt ist, einen geringen Grad von Drehung erhaͤlt.

Der Grad der Drehung haͤngt von der Geschwindigkeit der Umdrehungen der

Trompetenroͤhren, so wie auch von jener der Strekwalzen ab, welche, so wie

sie sich umdrehen, die Floͤthen nach Vorwaͤrts fuͤhren. Diese

Strekwalzen koͤnnen dadurch getrieben werden, daß ein Laufband, welches von

einem Ringer, der sich an der Welle eines der sich drehenden Cylinder befindet, her

um die Rolle ge laͤuft; denn diese Rolle

befindet sich an der Welle der unteren Strekwalzen, welche durch die Reibung an den

oberen Strekwalzen auch diese in Bewegung sezen werden. Von den Strekwalzen laufen

die Floͤthen vorwaͤrts, wo sie auf folgende Weise in Cops aufgewunden

werden. Wie man naͤmlich aus Fig. 12 sieht, sind

kleine Trommeln hh an Wellen aufgezogen, welche

sich in Zapfenlagern drehen, und welche durch ein uͤber die Rolle i laufendes Laufband oder durch eine sonstige andere

Vorrichtung getrieben werden. In den Gabeln der schief geneigten Arme k, k, k, k sind Spulen mit Zapfen aufgezogen, welche so

weit herabgelassen sind, daß sie auf dem Umfange der Trommeln h aufruhen, so daß die Spulen durch die Reibung, welche auf diese Weise

entsteht, gleichfalls getrieben werden. Wenn daher die Floͤthen von den

Strekwalzen her an die Spulen gezogen und daselbst angebunden werden, so werden sich

die Spulen, so wie sich die Trommeln drehen, gleichfalls drehen, und folglich die

Floͤthen auf sich aufwinden.

Damit dieses Aufwinden jedoch gleichfoͤrmig und regelmaͤßig geschehe,

und damit der Cop die Form eines Cylinders mit kegelfoͤrmigen Enden erhalte,

laͤuft die Floͤthe durch einen langen Spalt oder durch einen

hakenfoͤrmigen Fuͤhrer, der sich an dem sich schwingenden Arme l befindet. Diese Schwingarme haͤngen an Stiften

oder Zapfen, welche durch Loͤcher in diesen Armen gehen, an dem

Scheitelriegel m, wie man dieß in Fig. 12 sieht; ihre

Hin- und Herbewegung erhalten sie dadurch, daß sie an ihren oberen Enden

durch Zapfengefuͤge mit dem hin und her schiebbaren Riegel nn in Verbindung stehen. Die Hin- und

Herbewegung dieses lezteren Riegels wird durch eine Schraube ohne Ende o, welche sich an der Welle der kleinen Trommeln hh befindet, hervorgebracht, indem dieselbe in ein

horizontales, an der senkrechten Welle p aufgezogenes

Rad eingreift, und dieses Rad in drehende Bewegung sezt. An dem oberen Ende dieser

Welle p befindet sich ein horizontales Herzrad q, welches sich zwischen den beiden in dem schiebbaren

Riegel n befestigten Stiften rr bewegt. So wie sich folglich das Herzrad q umdreht, wird der Riegel n

dadurch auf den Lagern jj hin und her geschoben,

wodurch die Hebel und Fuͤhrer in schwingende Bewegung gerathen, und die

Floͤthen so vertheilt werden, daß sie von einem Ende der Spulen zum anderen

in regelmaͤßigen Windungen aufgewunden werden. In dem Maße, als sich die

Spulen fuͤllen, und als sich der Durchmesser der Cops vergroͤßert,

steigen dieselben in ihren gabelfoͤrmigen Anwellen oder Zapfenlagern empor,

und die Folge hievon ist, daß die Floͤthen in dem Fuͤhrungshaken eine

hoͤhere Stellung erhalten, daß folglich die Hebelthaͤtigkeit der

Fuͤhrungsarme verkuͤrzt wird, und daß die Floͤthen mithin nicht

mehr bis an die Enden der Spulen gefuͤhrt werden, so daß die Cops auf diese

Weise ohne irgend eine andere Vorrichtung kegelfoͤrmige Enden erhalten. Die

Spulen mit den nach der angegebenen Methode gebildeten Cops werden dann in einen

Haspel gebracht, in welchem man so viele Floͤthen, als zur Speisung der

naͤchsten Kardaͤtschmaschine noͤthig sind, auf eine große,

horizontale Spule aufwindet, deren Laͤnge der Laͤnge der Cylinder der

Kardaͤtschmaschine entspricht. Ist aber die Wolle oder der sonstige

Faserstoff bereits so gut gekrazt oder kardaͤtscht, daß sie unmittelbar auf

die Finir-Kardaͤtschmaschine gebracht werden kann, so windet man so

viele Floͤthen von den in dem Haspel befindlichen Cops auf die horizontale

Spule, als von dem Streicher der Finir-Kardaͤtschmaschine Faden

genommen werden sollen. Die auf diese Weise mit Floͤthen gefuͤllte,

große Spule wird hierauf hinter der Finir-Kardaͤtsche horizontal in

die Stellung des Speisungstuches gebracht.

Diese Einrichtung erhellt aus Fig. 13, welche eine

Seitenansicht oder einen Aufriß der Finir-Kardaͤtschmaschine

darstellt, waͤhrend Fig. 14 einen

Laͤngendurchschnitt derselben durch die Mitte der Maschine zeigt. Diese

Finirmaschine ist eine einfache Kardaͤtschmaschine mit zwei Streichwalzen, welche mit

Kardaͤtschenringen von beilaͤufig 1 Zoll Breite uͤberzogen

sind. Die Kardaͤtschenringe sind so um die Walzen gezogen, daß zwischen je

zwei Ringen ein Raum von beilaͤufig 1 Zoll bleibt, und die Walzen sind so

uͤber einander angebracht, daß jene Theile der Hauptkardaͤtschenwalze,

welche nicht durch die Ringe der oberen Streichwalze abgenommen werden, es von der

unteren Streichwalze werden.

Die große, mit den Floͤthen gefuͤllte Spule wird auf die angegebene

Weise horizontal so hinter der Maschine angebracht, daß sich die Zapfen derselben

bei a, wie man in Fig. 13 und 14 sieht, in

Zapfenlagern drehen. Die Enden des Floͤthen werden einzeln durch Oeffnungen,

welche sich zwischen den Scheidewaͤnden der Fuͤhrstange b befinden, durchgefuͤhrt, damit jedes Ende auf

einen abgesonderten Ring der Streichwalze gelange. Die Wolle oder der sonstige

Faserstoff wird dann durch die Speisewalzen cc

nach Vorwaͤrts gefuͤhrt, und, wenn sie durch die Maschine gegangen und

in derselben die gewoͤhnliche Behandlung erlitten hat, vorne von den Ringen

der beiden Streichwalzen dd abgenommen. Dieß

geschieht durch die sich schwingenden Streichkaͤmme ee, welche ganz auf die gewoͤhnliche Weise

durch eine Stange und ein Kniestuͤk f in Bewegung

gesezt werden. Vorne vor jedem Kardaͤtschenringe sind eine sich drehende

Roͤhre g und ein Paar Strekwalzen hh angebracht, so daß eine Reihe solcher

Roͤhren und Walzen quer durch die ganze Maschine laͤuft. An den

Riegeln, welche die Roͤhren g tragen, sind

Fuͤhrstangen ii befestigt, welche aus

duͤnnen Stuͤken Holz bestehen, und deren eingeschnittene

Raͤnder in den Fugen zwischen den Kardaͤtschenringen stehen. Diese

Fuͤhrstangen dienen dazu, die Fließe von einander getrennt zu erhalten, und

sie einzeln in die entsprechenden Roͤhren zu leiten.

Die unteren Strekwalzen h werden durch Rollen und

Laufbaͤnder, welche von irgend einem sich drehenden Theile der Maschine

herlaufen, in drehende Bewegung gesezt, waͤhrend sich die oberen in Folge der

Reibung drehen. Welche Geschwindigkeit man den Streichwalzen geben mag, so soll die

Geschwindigkeit der Strekwalzen um beilaͤufig 1/3 oder 1/4 geringer seyn,

damit die Fasern der Wolle oder des sonstigen Faserstoffes in den Floͤthen

oder Wuͤrsten in dichten Spiralen zu liegen kommen. Diese Drehung wird je

nach der Geschwindigkeit der sich drehenden Roͤhren g groͤßer oder geringer seyn; doch ist es am besten, wenn die

Floͤthen keine groͤßere Drehung erhalten, als eben noͤthig ist,

um deren Fasern an einander zu halten.

Von den Strekwalzen aus gelangen die Floͤthen vorwaͤrts an den

Aufwindapparat, welcher vorne an der Kardaͤtschmaschine in einem Gestelle

aufgezogen, und wie man aus Fig. 13 sieht, durch ein

Winkelraͤderwerk damit verbunden ist. Dieser Aufwindapparat besteht

naͤmlich aus

einem Gestelle oder Rahmen, in welchem sich zwei Trommeln kk befinden, die sich in senkrechter Richtung an

horizontal gestellten Wellen drehen. Ueber diese Trommeln laͤuft ein endloses

Band llll, welches man in der Fronteansicht Fig. 15 am

deutlichsten sieht. Unter diesem Bande sind zur Unterstuͤzung desselben zwei

Bretter an dem Gestelle befestigt, und an den Raͤndern dieser Bretter sind

die gabelfoͤrmigen Pfosten nnn angebracht,

in denen sich die Zapfen oder Wellen einer Reihe von Spulen ooo drehen.

Diese Spulen bestehen aus hoͤlzernen Walzen mit kleinen metallenen Zapfen,

welche in die gabelfoͤrmigen Pfosten nn

eingesezt werden; sie ruhen auf dem endlosen Bande ll. So wie nun die Trommeln kk durch das

in Fig. 13

ersichtliche Winkelraͤderwerk, oder auf irgend eine andere zwekmaͤßige

Weise, in drehende Bewegung gesezt werden, so wird das endlose Band ll in der durch Pfeile bezeichneten Richtung

laͤngs der Bretter mm herumgefuͤhrt;

und da sich die Spulen oo auf diesem endlosen

Bande reiben, so folgt hieraus, daß auch sie sich um ihre Achsen drehen

muͤssen. Die Floͤthen oder Wuͤrste werden von den Zugwalzen hh her in halbkreisfoͤrmigen oder gebogenen

Armen uͤber die Fuͤhrstangen pp

gefuͤhrt, und einzeln an den Spulen befestigt, so daß sie, so wie sich das

endlose Band bewegt und die Spulen um ihre Achsen dreht, auf diese Spulen

aufgewunden werden.

Damit die Floͤthen jedoch gehoͤrig vertheilt und von einem Ende der

Spule zum anderen in gleichmaͤßigen Windungen aufgewikelt werden, ist die

Einrichtung getroffen, daß sich die gekruͤmmten Arme mit den

Fuͤhrstangen pp abwechselnd nach

vor- und ruͤkwaͤrts bewegen. Diese Bewegung erhalten sie

naͤmlich durch die langen Schwinghebel qq,

welche sich an den Fuͤhrstangen befinden, und welche mit den Enden einer

laͤngs der Fronte des Aufwindgestelles laufenden Achse oder Welle verbunden

sind. An dieser lezteren Achse oder Welle befindet sich auch ein Arm s, durch welchen sowohl die Welle als deren Schwinghebel

bewegt werden. An diesem Arme s ist auch eine lange

Verbindungsstange tt angebracht, welche unter der

Kardaͤtschwalze der Laͤnge nach durch die Maschine laͤuft, und

welche an dem einen Ende mittelst eines Riegelhakens befestigt ist, waͤhrend

sie an dem anderen Ende durch ein Herzrad getrieben wird. Wenn sich nun dieses

Herzrad, welches durch irgend eine geeignete Verbindung mit einem der drehenden

Theile der Maschine, in Bewegung gesezt wird, dreht, so muß sich die

Verbindungsstange t hin und her bewegen, und in Folge

dieser Bewegung werden dann auch der Arm s, die Achse

oder Welle rr und die Hebel qq, an denen sich die Fuͤhrstangen

befinden, in schwingende Bewegung kommen, so haß die Floͤthen dadurch von

einem Ende der Spulen

bis zum anderen zum Behufe des regelmaͤßigen Auswindens gleichmaͤßig

vertheilt werden. Damit die Spulen jedoch auch die kegelfoͤrmigen Enden

erhalten, die man ihnen gewoͤhnlich zu geben pflegt, so ist eine solche

Einrichtung getroffen, daß die Querbewegung der Fuͤhrstangen in dem Maße

kuͤrzer wird, als die Spule an Durchmesser zunimmt.

In Fig. 14

sieht man bei u einen kleinen Triebstok, der sich an

einer Welle in dem Riegelhaken, der sich am Ende der Verbindungsstange tt befindet, bewegt, und welcher in eine an dem

Arme s angebrachte Zahnstange eingreift. An der Welle

dieses Triebstokes ist ein kleiner herabhaͤngender Hebel v und auch ein Sperrad w

angebracht, und an dem oberen Ende dieses herabhaͤngenden Hebels ist eine

Aufhaltschnur befestigt, deren entgegengeseztes Ende an einem feststehenden Riegel

angebunden ist. Wenn nun durch das Umdrehen des groͤßeren Durchmessers des

Herzrades die Verbindungsstange t mit dem Arme s nach Vorwaͤrts bewegt wird, so wird die

Aufhaltschnur den oberen Arm des kleinen herabhaͤngenden Hebels v anziehen, und dadurch bewirken, daß sich der Triebstok

dreht, und um einen oder zwei Zaͤhne in der Zahnstange emporsteigt; und wenn

dieß geschieht, so wird nothwendig dieses Ende der Verbindungsstange emporgehoben,

waͤhrend die in die Zaͤhne des Sperrrades fallenden Sperrkegel das

Zuruͤkweichen verhindern. Aus dieser Einrichtung erhellt fuͤr

Jedermann, daß die Verbindungsstange durch mehrere auf einander folgende Bewegungen

allmaͤhlich bis zum Scheitel der Zahnstange emporgehoben werden wird, und daß

in Folge dieser Hebung eine Verkuͤrzung der schwingenden Bewegung der Hebel

entstehen muß, durch welche nothwendig die Querbewegung der Fuͤhrstangen

verkuͤrzt, und mithin das kegelfoͤrmige Ende der Spulen erzeugt werden

muß.

Da die ringfoͤrmigen Streichwalzen und die Roͤhren, so wie die meisten

uͤbrigen Theile der Maschine laͤngst bekannt und auch bereits

angewendet sind, so erklaͤre ich hier, daß dieselben einzeln fuͤr sich

durchaus nicht zu meiner Erfindung gehoͤren; sondern daß meine Erfindung in

der neuen Zusammenstellung der ganzen Maschine, durch welche die Streichwalze eine

groͤßere Geschwindigkeit als die Strekwalze erhaͤlt, und in der

gleichzeitigen Anwendung des Kammes mit der sich umdrehenden Roͤhre liegt,

wodurch die Fasern in den Floͤthen eine spiralfoͤrmige Richtung

erhalten, wodurch die Enden der Fasern nach Außen zu liegen kommen, und wodurch die

Fasern, je nachdem man den Unterschied zwischen der Bewegung der Streicher und der

Walzen modificirt, die Fasern nach Belieben mehr oder weniger spiralfoͤrmig

gelegt werden koͤnnen. Wenn man eine Worsted-Floͤthe erzeugen

will, so muß die beschriebene Krazmaschine zwei uͤber einander befindliche Streichwalzen haben,

von denen jede ihren eigenen Aufwindapparat und zwei Roͤhren hat, so daß vier

Fließe statt zweien erzeugt werden. Wenn man nun die obere Streichwalze in

gehoͤrige Entfernung von der Hauptwalze bringt, so wird dieselbe gerade so

viel Wolle von derselben aufnehmen, als man wuͤnscht, und zwar gerade die

laͤngste Wolle. Jener Theil der Wolle, der an der ersten Streichwalze

vorbeiging, wird dann von der zweiten Walze aufgenommen werden, so daß die

Hauptwalze auf diese Weise vollkommen befreit wird. Auf diese Weise werden also von

dem oberen Streicher zwei Fließe oder Floͤthen von der laͤngsten

Wolle, von dem unteren hingegen zwei von der kuͤrzesten Wolle genommen und

auf die Spulen aufgewunden, so daß der Fabrikant von dem oberen Streicher jene Wolle

erhaͤlt, die am besten fuͤr die Kette taugt, waͤhrend ihm der

untere Streicher die zum Eintrage am besten taugliche Wolle liefert. Diese Scheidung

der laͤngeren Wollenfasern von den kuͤrzeren mittelst zweier Streicher

nehme ich nun gleichfalls als neu und als einen Theil meiner Erfindung in

Anspruch.

Tafeln