| Titel: | Ueber einen Apparat, in welchem man verschiedene Substanzen der länger fortgesezten Einwirkung des Aethers und des siedenden Alkohols aussezen kann, und welchen die HH. Coriol und Berthemot erfunden haben. |

| Fundstelle: | Band 47, Jahrgang 1832, Nr. LXXVII., S. 416 |

| Download: | XML |

LXXVII.

Ueber einen Apparat, in welchem man verschiedene

Substanzen der laͤnger fortgesezten Einwirkung des Aethers und des siedenden

Alkohols aussezen kann, und welchen die HH. Coriol und Berthemot erfunden haben.

Aus dem Journal de Pharmacie. Februar 1832, S. 112;

auch im Bulletin des sciences

technologiques. October 1831, S. 63.

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Apparat zum Sieden des Aethers und Alkohols.

Es gibt viele Substanzen, welche sich nur in Alkohol oder in Aether aufloͤsen

lassen, und noch mehrere, welche diesen beiden Aufloͤsungsmitteln nur einen

Theil ihrer Bestandtheile mittheilen. In mehreren Faͤllen reicht schon eine

Behandlung dieser Substanzen mit den genannten Aufloͤsungsmitteln in der

Kaͤlte hin; sehr oft ist man aber auch gezwungen die Mitwirkung der

Waͤrme in Anspruch zu nehmen, um deren Wirkung zu beschleunigen oder zu

vermehren. Jeder Chemiker, der sich mit Pflanzen, Analysen beschaͤftigt hat,

weiß, welche große Unannehmlichkeiten die Destillirgefaͤße, deren man sich

gewoͤhnlich hiezu bedient, mit sich bringen; auch geschieht es nicht selten,

daß man die Substanz, welche man mit Aether oder Alkohol zum Sieden brachte, ganz

troken findet, wenn man nicht eine weit groͤßere Menge dieser

Fluͤssigkeiten angewendet hat, als eigentlich zur vollkommenen

Aufloͤsung der Substanzen, welche man ausziehen will, noͤthig

waͤre. Dieß ist aber noch nicht genug: denn die geistigen

Fluͤssigkeiten werden naͤmlich waͤhrend dieses Siedens immer

schwaͤcher und schwaͤcher, so daß sie dadurch entweder unfaͤhig

werden die Substanzen aufzuloͤsen, welche man aufgeloͤst haben will,

oder daß sie die Eigenschaft erlangen, auch solche Substanzen aufzuloͤsen,

welche nicht aufgeloͤst werden sollen. Allen diesen großen

Uebelstaͤnden haben die HH. Coriol und Berthemot durch den sehr einfachen Apparat, den sie zu

obigem Behufe erfanden, abgeholfen, indem man mit diesem Apparate verschiedene

Substanzen eine laͤngere Zeit uͤber mit Alkohol oder Aether sieden

kann, ohne daß diese Fluͤssigkeiten in Hinsicht auf Concentration oder auf

das Verhaͤltniß ihrer Quantitaͤt zu jener der zu behandelnden

Substanzen eine Veraͤnderung erlitten. Ueberdieß gewaͤhrt der Apparat

auch noch den Vortheil, daß er den Eintritt der Siedehize etwas verzoͤgert,

und zwar in dem Verhaͤltnisse, als der Dampf auf seinem Wege durch die

Windungen des Verdichters Schwierigkeiten findet, und im Verhaͤltnisse des

Drukes, welcher hierdurch entsteht.

Dieser Apparat besteht nun:

1) aus einem Ballon mit flachem Boden;

2) aus einem Vorstoße, der an seinem duͤnneren Ende mittelst eines

durchloͤcherten Korkes verschlossen ist;

3) aus einer schlangenfoͤrmig gewundenen Roͤhre, welche sich in dem

Vorstoße befindet. Der untere, gerade auslaufende Theil dieser Roͤhre geht

durch den Korkstoͤpsel, womit der Vorstoß verschlossen ist, und steht auf

diese Weise mit dem Ballon mit flachem Boden in Verbindung. Ihr oberes Ende

hingegen, welches gleichfalls gerade auslaͤuft, ist so erweitert, daß es eine

rechtwinkelig gebogene Roͤhre aufzunehmen im Stande ist.

4) aus einem Ballon, dessen verlaͤngerter Hals durch einen Vorstoß geht,

welcher mittelst eines luftdicht schließenden Stoͤpsels daran befestigt ist.

Dieser Ballon, bis auf dessen Grund die rechtwinkelig gebogene Roͤhre reicht,

dient als Recipient.

Will man sich nun dieses Apparates bedienen, so bringt man die Substanz mit sammt dem

Aufloͤsungsmittel in den Ballon mit flachem Boden, der vorher in's Marienbad

gesezt worden, sezt dann die Schlangenroͤhre daran, und bringt diesen

mittelst der rechtwinkelig gebogenen Roͤhre, die man sorgfaͤltig bis

auf den Boden des Recipienten leitet, mit diesem Recipienten in Verbindung. Ist dieß

geschehen, so fuͤllt man die Vorstoͤße, welche als

Kuͤhlgefaͤß dienen, mit Wasser, und beginnt dann zu feuern. Die zum

Sieden gebrachte Fluͤssigkeit faͤngt bald an sich zu

verfluͤchtigen, verdichtet sich dann in der Schlangenroͤhre, und

gelangt aus dieser bestaͤndig wieder in den Ballon zuruͤk, ohne jedoch

das Sieden in demselben zu unterbrechen. Wird die Hize vermehrt, so gelangt die

Fluͤssigkeit zuweilen aus der Schlangenroͤhre in den Recipienten,

indem sich dann eine so große Menge von Daͤmpfen entwikelt, daß die

Fluͤssigkeit nicht herabtropfen kann, und sich folglich immer mehr und mehr

anhaͤufen und in den Recipienten uͤbergehen muß. So wie man aber in

einem solchen Falle ein nasses Tuch auf den im Marienbade befindlichen Ballon

bringt, entsteht sogleich wieder der leere Raum, und in Folge dieses entstehenden

leeren Raumes steigt die uͤbergegangene Fluͤssigkeit auch sogleich

wieder in den Ballon zuruͤk, und zwar beinahe ohne das Sieden in demselben zu

unterbrechen.

Wenn man das Wasser in den Kuͤhlgefaͤßen oͤfter erneuert, so

kann man das Sieden mit diesem Apparate mehrere Stunden lang fortsezen. Hat das

Sieden lang genug gedauert, so entfernt man das Feuer, und gießt die

Fluͤssigkeit nach dem Erkalten ab, worauf man, wenn es noͤthig seyn

sollte, dieselbe Operation mit einer neuen Quantitaͤt Alkohol oder Aether

wiederholt, um gewiß alle aufloͤslichen Stoffe auszuziehen.

Die saͤmmtlichen alkoholischen oder aͤtherischen Fluͤssigkeiten

kann man, wenn man will, mittelst eines und desselben Apparates destilliren. Man

braucht naͤmlich nur die gekruͤmmte Roͤhre mittelst eines

Korkes an dem Ballon mit flachem Boden anzubringen, und sie mit dem oberen

erweiterten Theile der Schlangenroͤhre, die sich auf einem Dreifuße

uͤber einer zur Aufnahme der uͤbergehenden Fluͤssigkeit

dienenden Flasche befindet, in Verbindung zu sezen.

Bei Operationen, welche in Laboratorien oder Fabriken continuirlich oder

ununterbrochen fortgehen sollen, kann man statt des Ballons mit flachem Boden am

besten ein kupfernes Gefaͤß von birnfoͤrmiger Gestalt anwenden, dessen

Muͤndung (welche so groß seyn soll, daß man mit der Hand in dieselbe

eindringen kann) mit einem luftdicht schließenden, sehr gut verkitteten und mit

Papierstreifen verpappten Dekel verschlossen ist.

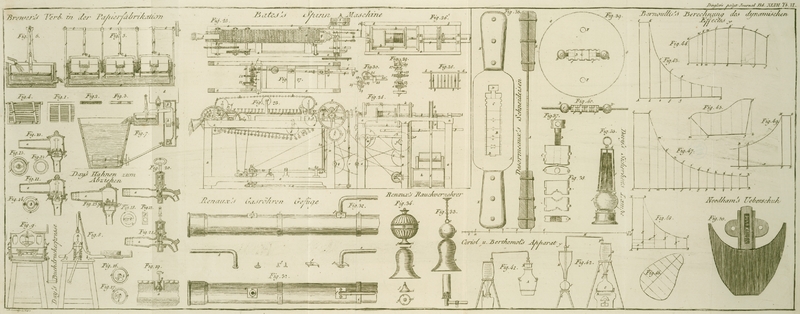

Erklaͤrung der Zeichnung.

In Fig. 41 ist

A der Ofen, B das

Marienbad, C der Ballon mit flachem Boden, D der Vorstoß, welcher mit dem Ballon C in Verbindung gesezt wird, und mit einem

Stoͤpsel E versehen ist. S ist die in dem Vorstoße befindliche Schlangenroͤhre, die mit dem

Ballon C communicirt. F ist

der obere Theil der Schlangenroͤhre, welcher sich so erweitert, daß man

mittelst eines Stoͤpsels eine gekruͤmmte Roͤhre daran anbringen

kann. H stellt die gebogene, mit der

Schlangenroͤhre F in Verbindung stehende

Roͤhre vor; sie neigt sich etwas auf die Seite dieser lezteren, und ihr

zweiter Arm steigt bis auf den Grund des Recipienten herab. I ist ein hinter dieser Roͤhre befestigter Kork, welcher dieselbe

verhindert auf dem Grunde des Recipienten auszuruhen. J

ist ein langhalsiger Ballon, der zur Aufnahme der verdichteten Fluͤssigkeit,

welche allenfalls bei zu starker Heizung uͤbergehen koͤnnte, dient.

K ein Vorstoß, der durch den Hals des Ballons J geht, und hinter demselben durch einen Stoͤpsel

festgehalten wird. LL der als Stuͤze dienende Dreifuß.

Fig. 42 zeigt

denselben Apparat, allein zur Destillation der aͤtherischen oder

alkoholischen Fluͤssigkeiten zugerichtet. A ist

der Kessel, welcher anstatt des Ballons mit flachem Boden angewendet werden kann.

B ist der concave Dekel, der den Kessel luftdicht

schließt.

Anmerkung.

Der Apparat der HH. Coriol und Berthemot ist, wie sich auf den ersten Blik ergibt, sehr sinnreich

ausgedacht und daher bei mancherlei Gelegenheiten sehr große Vortheile versprechend.

Einer fehlt jedoch der Vollkommenheit desselben, und dieß ist: die

Moͤglichkeit das

Wasser fortwaͤhrend zu erneuern, um auf diese Weise die

Schlangenroͤhre bestaͤndig hinreichend abgekuͤhlt zu erhalten.

Um auch diesen Zwek zu erreichen, muͤßte man einen geraden Trichter, der bis

auf den Grund des Vorstoßes hinabreichte und mittelst welchem man kaltes Wasser in

denselben leiten koͤnnte, so wie auch einen Heber daran anbringen, der sich

an dem oberen Theile befaͤnde, und mit welchem man das heiße Wasser entfernen

koͤnnte. Bei einer solchen Einrichtung koͤnnte man es mittelst eines

sehr schwachen Wasserstrahles, der aus einem uͤber der Schlangenroͤhre

angebrachten Wasserbehaͤlter kaͤme, leicht dahin bringen, daß man gar

nicht auf den Apparat Acht zu geben brauchte; wenigstens wuͤrde eine solche

Einrichtung weit besser seyn, als eine vollkommene Ausleerung des Vorstoßes mittelst

eines Hebers, wobei sich folgende drei Nachtheile ergeben:

1) braucht man zur Verdichtung eine große Menge Wasser;

2) muß man mit einem Male eine große Menge davon ersezen, und 3) endlich hat man

vorzuͤglich das zu befuͤrchten, daß die Schlangenroͤhre in

Folge des neuen ploͤzlichen Zustroͤmens von kaltem Wasser leicht

bersten kann.

Tafeln