| Titel: | Verbesserungen an den Maschinen oder Apparaten zum Vorspinnen. Drehen oder Spinnen der Baumwolle, Seide, Wolle, so wie des Flachses, Hanfes und anderer Faserstoffe, worauf sich Joshua Bates, Gentleman in Bishopsgate-Street in der City von London, in Folge einer von einem Fremden erhaltenen Mittheilung, am 27. October 1831 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 47, Jahrgang 1832, Nr. LXXIX., S. 423 |

| Download: | XML |

LXXIX.

Verbesserungen an den Maschinen oder Apparaten

zum Vorspinnen. Drehen oder Spinnen der Baumwolle, Seide, Wolle, so wie des Flachses,

Hanfes und anderer Faserstoffe, worauf sich Joshua Bates, Gentleman in Bishopsgate-Street

in der City von London, in Folge einer von einem Fremden

erhaltenen Mittheilung, am 27. October 1831 ein

Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of Arts. Novbr. 1832, S.

325.

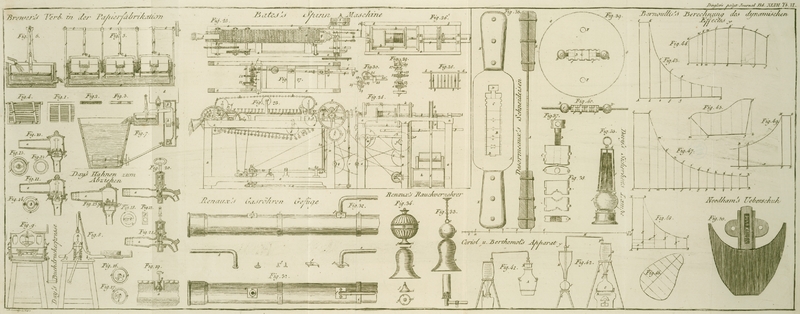

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Bates, Verbesserungen an Spinnmaschinen.

Die Maschinerie, auf welche sich dieses Patent bezieht, eignet sich zur Bildung von

Vorgespinnst aus irgend einem Materiale, welches zu Faden oder Garn gesponnen werden

kann; sie taugt ferner um dem Vorgespinnste, aus welchem Faserstoffe es bestehen

mag, in allen jenen Faͤllen, in welchen kein feines Ausspinnen noͤthig

ist, wie z.B. beim Taugarne etc., den gehoͤrigen Grad von Drehung zu geben,

und endlich kann man sich derselben auch bedienen, um die Faden vor dem Spinnen in

gehoͤriger Feinheit auszuziehen. Aus einem Blike auf Fig. 23 und 24 ergibt

sich, daß dieser Apparat aus zwei Maschinen bestehe, von denen die eine, das

Strekgestell (drawing frame), die Faden aus einer Masse

von Faserstoff auszieht, waͤhrend die andere, das Spulengestell (bobbin frame), diese Faden spinnt und dreht.

Diese Figuren sind Seitenaufrisse einer Maschine, welche zur Verfertigung von

Tau- oder Seiler-Garn dient; aus ihnen wird man die ganze Einrichtung

leicht begreifen, obschon die Maschinerie fuͤr feinere Vorgespinnste oder

Garne, wie fuͤr Baumwoll- und Seiden-Garn u. dgl., wie sich von

selbst versteht, nothwendig der Feinheit des Garnes oder Fadens angepaßt werden muß.

Fig. 25

und 26 sind

Grundrisse derselben Maschine, und Fig. 27 ist ein

horizontaler Durchschnitt des Strekgestelles in der Naͤhe des Bodens

desselben genommen.

Das Strekgestell Fig. 25 besteht aus einem hoͤlzernen Gestelle a, a, uͤber welchem quer in Zapfenlagern die

Wellen der Trommeln b 1 und b 2 liegen. Diese Trommeln fuͤhren den endlosen Hechelriemen cc, welcher (wie aus Fig. 28 ersichtlich) aus

einer Reihe metallener, fest in die Hechelplatten bb eingeschraubter Spizen aa besteht.

cc

sind Stifte, welche

sich an den beiden Enden der Spizenreihe befinden, mit Koͤpfen versehen, und

laͤnger als die Spizen a sind.

Bevor diese Stifte an der Hechelplatte b befestigt

werden, wird eine zweite Metallplatte, in welcher sich Loͤcher befinden, die

den Spizen und Stiften entsprechen, auf dieselbe gelegt, und an der Hechelplatte b befestigt. Die Platte d,

welche ich den Reiniger (clearer) nenne, kann sich frei

an den Spizen und Stiften auf und nieder bewegen, und wird, durch die Koͤpfe

der Stifte am Entweichen gehindert. Die Platte d ist

laͤnger, als die Platte b, so daß deren Enden

uͤber die beiden Enden der Platte b hinausragen.

Man nimmt nun einen ledernen Riemen oder einen Streifen eines starken Gewebes von

solcher Laͤnge, als er zur Bildung des Riemens c

noͤthig ist, und durchbohrt diesen nach der Quere mit Loͤchern, welche

den 5 mittleren Spizen entsprechen. Diese Loͤcherreihen sollen 7/8 Zoll weit

von einander entfernt seyn, und so eingerichtet werden, daß die Stifte der

abwechselnden Reihen den Zwischenraͤumen der lezten Reihe gegenuͤber

zu stehen kommen.

Der Riemen wird, wenn der Reiniger d so wie in Fig. 28

emporgehoben ist, zwischen diesem Reiniger und den Spizen aa durchgezogen, worauf man die Spizen in eine

Reihe der Loͤcher eine senkt, und den Riemen dann auf die Platte b herabdruͤkt. Diese Operation wird so oft

wiederholt, bis alle Loͤcher des Riemens ausgefuͤllt sind, wo man dann

die Spizenreihen umkehrt, so daß der weite Raum zwischen den ersten und zweiten

Spizen auf jeder Seite des Riemens in den auf einander folgenden Reihen abwechselt.

Ist dieß geschehen, so wird an diesem die Spizen enthaltenden Riemen ein zweiter

Riemen auf solche Weise befestigt, daß sich die Hechelplatten zwischen beiden

befinden.

Diese Riemen fuͤhrt man dann uͤber die Rollen b 1 und b 2 und indem man deren Enden mit

einander vereinigt, bildet man das endlose Hechellaufband c,

c. d ist eine Rolle, welche gestellt werden kann, um dem Hechellaufbande

die gehoͤrige Spannung zu geben. ee sind

Fuͤhrer, welche an dem Rahmen a, a befestigt

sind, und durch welche das Laufband flach auf den Rollen b 1 und b 2 erhalten wird. Diese

Fuͤhrer ee sind nach Abwaͤrts

gerichtet, und zwischen denselben gehen die Hechelplatten durch. ff sind zwei eiserne Riegel, welche parallel mit

einander oben auf dem Gestelle befestigt sind. Die Entfernung dieser Riegel von

einander ist der Laͤnge der Hechelplatten gleich, und diese Hechelplatten

gehen mit dem Laufbande c zwischen diesen als

Fuͤhrer dienenden Riegeln durch. Das eine Ende dieser Riegel befindet sich

beilaͤufig einen Viertelzoll uͤber dem Scheitel der Rolle b 1, das andere Ende hingegen beilaͤufig einen

Zoll hoch

uͤber der Rolle b 2, so daß sie eine schwach

geneigte Flaͤche bilden, und daß das Laufband in einer solchen

Kruͤmmung nach Abwaͤrts gekehrt ist, wie man sie aus Fig. 23 ersieht.

An der inneren Seite der Riegel ff ragt in einer

Linie mit den Scheiteln der Rollen b 1 und b 2 eine Randleiste hervor, und diese beiden Randleisten

tragen die Enden der Hechelplatten b, waͤhrend

dieselben laͤngs der Riegel fortgleiten. Die Enden der Reiniger dd hingegen gleiten oben auf den Riegeln ff fort. Der Faserstoff, welcher bearbeitet werden

soll, wird durch die Trompete g in die Maschine

gebracht, uͤber die Rolle b 1 gefuͤhrt,

und durch das verengerte Ende der Trompete der Einwirkung der Hechelspizen und der

endlosen Kette hh ausgesezt. Diese Kette besteht

aus einer Anzahl hoͤlzerner Staͤbchen, an deren Enden sich Einschnitte

befinden. In diese Einschnitte werden Riemen gebracht, an denen man die

Staͤbchen parallel mit einander, und in solchen Zwischenraͤumen

befestigt, welche den Zwischenraͤumen zwischen den Reihen der Hechelspizen

entsprechen. Diese Kette wird von den Rollen i, i, i

getragen, die sich an Stuͤzen befinden, welche an den Riegeln ff festgemacht sind. Wenn nun der Faserstoff in

die Maschine gebracht ist und der Einwirkung des Hechelbandes dargeboten wird, so

wird dieselbe durch ein Laufband in Bewegung gesezt, welches von irgend einer

Triebkraft her an den Rigger j laͤuft, der sich

an der Welle k befindet. Dieselbe Welle fuͤhrt

uͤbrigens auch noch den Rigger b, und dieser

Rigger l steht durch ein Laufband mit der Rolle m in Verbindung, welche durch eine Vorrichtung, die

unter dem Namen des Regulators bekannt ist, die Bewegung an die Rolle n mittheilt. Von lezterer Rolle n laͤuft dann ein Laufband an die Rolle o, die sich an einer quer uͤber das Gestell laufenden Welle

befindet. An eben derselben Welle ist aber auch der Triebstok p angebracht, der in ein Zwischenrad greift, welches an einer anderen

Welle aufgezogen ist; und an lezterer Welle befindet sich gleichfalls wieder ein

Triebstok, der die Bewegung auf jenes Zahnrad fortpflanzt, welches sich an der Welle

der Trommel b 1 befindet.

Der Faserstoff wird hierauf von der Kette h, die die

Fasern in die Hechelspizen druͤkt, fortgefuͤhrt, bis er an das andere

Ende der Maschine gelangt, wo die Kette emporsteigt, waͤhrend sich die

Hechelspizen uͤber die Rolle b 2 nach

Abwaͤrts wenden. Hier angelangt werden die Fasern durch die Befreier aus den

Hechelspizen genommen, und von dem Fuͤhrer q

gesammelt werden, um hierauf zwischen den Strekwalzen rr durchzugehen.

Die Welle der oberen dieser beiden Zug- oder Strekwalzen dreht sich in

Zapfenlagern, welche sich in den Hebeln ss

befinden, und diese Hebel, welche durch ein gebogenes Stuͤk mit einander verbunden sind, haben

ihre Stuͤzpunkte in ihren Pfosten oder Staͤndern. Die Welle der

unteren Strekwalze befindet sich gleichfalls in dem Pfosten. Beide Walzen r erhalten ihre Bewegung durch den an der Welle k aufgezogenen Triebstok, indem derselbe in das Zahnrad

t eingreift, dessen Welle mit der Welle der unteren

Strekwalze verbunden ist. An der Welle des Rades t ist

gleichfalls ein Triebstok angebracht, und dieser greift in einen anderen Triebstok,

der sich an einer anderen Achse befindet, und welcher an die Welle der oberen

Strekwalze gekuppelt ist.

Der Sammler q ist an einer Stuͤze festgemacht, und

besteht aus Metallplatten, die in Form einer ungleichseitigen Pyramide

zusammengefuͤgt sind, so zwar, daß die offene Basis der Pyramide gegen die

Hechelspizen gerichtet ist, waͤhrend sich deren Spize zwischen den

Strekwalzen rr oͤffnet. Der obere Theil

oder Scheitel dieses Sammlers ist gegen die Kette zu mit Metallstuͤken

verlaͤngert, die an jeder Seite zwischen den Hechelspizen und den Stiften

uͤber dieselben gebogen sind. Wenn nun das Ende der Fasern durch den Sammler

durchgegangen, so gelangt es zwischen die Strekwalzen, und gibt man diesen eine

schnellere Bewegung, als dem Hechelbande, so werden diese Fasern aus den

Hechelspizen ausgezogen und zu duͤnneren Faͤdchen gezogen werden. Die

Art und Weise, auf welche die Strekwalzen gespeist werden, damit das Garn oder das

Vorgespinnst nicht unregelmaͤßig werde, ist folgende: Wenn die Faden zwischen

den Strekwalzen durchgehen, so ruht die obere Walze auf denselben, und sollten

dieselben zu duͤnn werden, so steigt diese Walze herab, um sich auf diese

Weise der unteren Walze zu naͤhern.

An den Enden der Hebel ss sind die senkrechten

Stangen uu befestigt, welche ein Kopfkreuz tragen,

und auf diesem lezteren ruht die Stell-Daumenschraube der Stange v, die an ihrem unteren Ende mit dem Hebel w verbunden ist, und dieser Hebel befindet sich an dem

Ende der Welle x, die sich am Grunde des Gestelles in

Zapfenlagern dreht. An dem entgegengesezten Ende der Welle x ist hingegen der senkrechte Arm y

angebracht. Beilaͤufig in der Mitte der Welle x

ist an derselben eine Stahlfeder z festgemacht, die

laͤngs dieser Welle laͤuft, und deren nach Aufwaͤrts gekehrtes

Ende gegen den Scheitel des Armes y druͤkt. An

dem Scheitel oder oberen Ende dieser Feder befindet sich ein Haken, und von diesem

Haken aus laͤuft eine Verbindungsstange an einen anderen Haken, welcher an

der unteren Seite der horizontalen Schieberstange 1, 1 festgemacht ist. 2 ist ein

rechtwinkeliger Hebel, der seinen Stuͤzpunkt in seinem Winkel an einer

Stuͤze hat, welche innen an dem Gestelle angebracht ist. Der senkrechte Arm des Hebels 2

steht mit dem Grunde der Schieberstange x in Verbindung,

waͤhrend an dem anderen Arme ein Gewicht aufgehaͤngt ist.

Die oben erwaͤhnte Rolle in ist an einer Welle 3 aufgezogen, welche in Bogen

laͤuft, und welche man in Fig. 29 einzeln

fuͤr sich dargestellt sieht. Diese Welle fuͤhrt die beiden

Zahnraͤder 4 und 5, von denen ersteres 50 und lezteres 70 Zaͤhne hat;

beide Raͤder drehen sich lose an der Welle, werden aber durch Halsringe an

ihrer Stelle erhalten. An derselben Welle befinden sich auch die beiden

Klauenbuͤchsen 6 und 7, welche zwar laͤngs der Welle hin und her

gleiten koͤnnen, die aber durch einen Stift und ein Loch so an die Welle

befestigt sind, daß sie sich mit derselben umdrehen muͤssen. An der

verschiebbaren Stange 1 befinden sich die Arme 8 und 9, welche Stuͤke

fuͤhren, die in die Klauenbuͤchsen 6 und 7 eingreifen, und welche, so

wie sich die Stange bewegt, die Klauenbuͤchsen laͤngs der Welle hin

und her schieben.

Die Rolle n ist an der Welle 10 aufgezogen, welche

zugleich auch das 70zaͤhnige Rad 11 und das 50zaͤhnige Rad 12

fuͤhrt. Mit der Klauenbuͤchse 6 steht durch ein Angelgewinde die Klaue

oder der Sperrstift 13 in Verbindung; sie selbst wird durch eine Feder und einen

Sperrer an ihrer Stelle erhalten. Wenn die Speisung der Strekwalzen mit dem

Faserstoffe abnimmt, so muß die obere Walze herabsteigen und dadurch auch die Hebel

ss, welche ihrer Seits die Stangen uu, das Kopfkreuz und die Stange v herabdruͤken, wo dann das Gewicht durch den

Winkelhebel 2 die Schieberstange 1 nach Rechts schiebt, waͤhrend der

senkrechte Arm y und die Feder z, welche die Welle x zum Theil umdreht, den

Arm w mit der Stange v in

Beruͤhrung haͤlt. Diese Bewegung der Schieberstange wird den

Faͤnger 13 gegen den an dem Rade 4 befindlichen Knauf 14 treiben und dasselbe

zu Umdrehungen veranlassen; dadurch wird das Rad 11 getrieben werden, und durch

dieses die Rolle n, welche durch einen Laufriemen und

durch das oben erwaͤhnte Raͤderwerk die Rolle b 1 treiben wird, so daß auf diese Weise der Hechelriemen entfernt und der

Faserstoff gegen die Strekwalze rr

vorwaͤrts getrieben wird.

Wenn die Fasern in hinreichender Menge vorwaͤrts schreiten, um den Faden bis

zu gehoͤriger Dike zu verstaͤrken, so wird die obere Strekwalze

gehoben werden, und dadurch wird die Stange 1 mit den Klauenbuͤchsen nach der

Linken zuruͤkbewegt werden, wodurch der Faͤnger 13 von dem Stifte 14

befreit wird, so daß das Rad 4 mit den Rollen, Raͤdern und

Triebstoͤken, wodurch die Rolle b 1 in Bewegung

kam, in Ruhestand geraͤth. Es kann jedoch der Fall eintreten, daß die

Staͤrke des Fadens nicht hinlaͤnglich zunimmt, sondern daß sie noch fortwaͤhrend

abnimmt; in diesem Falle wird die obere Walze so lange herabsinken und die Stange 1

sich so lange nach Rechts bewegen, bis der Sperrer 15 der Klauenbuͤchse 7 mit

dem an dem Rade 5 befindlichen Stifte 16 zusammentrifft, und, indem er dasselbe

umdreht, das Rad 12 und die Welle 10 in Bewegung sezt. Die Folge hievon wird seyn,

daß die Rolle m, und mithin auch der Hechelriemen, weit

schneller getrieben wird, und daß folglich auch der Faserstoff weit schneller gegen

die Strekwalzen vorwaͤrts gelangt. So wie aber der Faden zur

gehoͤrigen Dike anwaͤchst, so wird die obere Walze die Stange 1

emporheben, und die Klauenbuͤchsen nach Links bewegen, so daß der

Faͤnger 15 von 16 losgemacht wird. Nenn der Faͤnger 15 den Stift 16

ergriffen hat, so wird sich der Faͤnger 14 schneller bewegen, als 13, und

daher an lezterem vorbeigehen, ohne ihn zu sperren. Damit dieß geschehen

koͤnne, bilden deren aͤußere Seiten schiefe Flaͤchen, die, wenn

sie in Beruͤhrung kommen, auf einander gleiten, im dem der Faͤnger 13

wegen seiner Feder nachgibt und dem Faͤnger 14 voruͤberzugehen

gestattet, waͤhrend der Faͤnger 13 wieder in seine fruͤhere

Stellung gelangt.

Wenn nun aber durch das Vorwaͤrtsschreiten des Faserstoffes eine zu große

Menge Fasern an die Strekwalzen kommt, so wird die obere Walze uͤber ihre

gewoͤhnliche Stellung gehoben werden, und mithin auch die Hebel ss, die Stangen uu, das Kopfkreuz und die Stange v; dadurch

wird der Arm w die Welle x

zum Theil nach der entgegengesezten Seite drehen, und die Folge hievon wird seyn,

daß die Feder die Schieberstange 1 und die Klauenbuͤchsen so weit nach Links

bewegt, bis der Sperrstift 17 der Klauenbuͤchse 7 in das Stirnrad 18 greift.

Dieses Stirnrad dreht sich lose um die Welle und wird durch Halsringe an seiner

Stelle erhalten, indem die Platten 19 uͤber die Arme hervorstehen (siehe Fig. 30). 20

ist ein Hebel, der sich zwischen Fuͤhrern bewegt, und dessen

Stuͤzpunkt sich in 21 befindet. Mit dem Ende dieses Hebels, dem Stirnrade

zunaͤchst, ist durch ein Angelgewinde ein Stuͤk Metall 22 verbunden,

dessen unteres Ende sich in der horizontalen Flaͤche des Mittelpunktes der

Welle 3, allein so weit davon entfernt, befindet, daß die Platten 19 denselben eben

emporzuheben im Stande sind, wenn sie umgedreht werden. 23 ist ein an dem Ende des

Hebels befindlicher Sperrer oder Aufhaͤlter. 24 ist eine Feder, welche das

obere Ende von 22 gegen 23 haͤlt. 25 ist ein Faͤnger, der durch ein

Angelgewinde mit dem Gestelle verbunden ist, und der durch ein in der Schieberstange

befindliches Loch emporsteigt. An dem Gestelle ist ferner eine Feder befestigt,

welche 25 gegen den Hebel 20 anzudruͤken sucht; diese wird, wenn das Ende des

Lezteren durch die Bewegung des Stirnrades uͤber den Faͤnger 25 gehoben

wird, sich unter denselben hineinbegeben und ihn aufhalten.

In der Schieberstange ist ein Sperrer befestigt, der, so wie die Stange wieder

zuruͤkbewegt wird, den Faͤnger 25 und den Sperrstift 17 wieder von dem

Stirnrade zuruͤktreibt. 26 ist ein Gewicht, welches den Hebel wieder in seine

fruͤhere Stellung herabdruͤkt. Wenn nun das Stirnrad das eine Ende von

20 hebt, so wird das andere Ende desselben herabgedruͤkt werden, und mit ihm

auch die damit verbundenen Stangen 27 und der an deren oberem Ende befestigte Kamm

28. Dieser Kamm besteht aus mehreren Reihen von Hechelzaͤhnen, welche in

einer eisernen Platte befestigt sind. In dem Scheitel des Sammlers q sind mehrere Loͤcher angebracht, welche den

Zaͤhnen des Kammes entsprechen, so daß die Zaͤhne durch diese

Loͤcher in den Faserstoff eingreifen koͤnnen. 29 ist ein Hebel, der an

dem einen Ende mit 20, an dem anderen hingegen mit der Stange 30 in Verbindung

steht, die durch den Boden des Sammlers geht. Dieser Sammler hat uͤbrigens

auch einen falschen Boden, welcher an dem den Strekwalzen zunaͤchst gelegenen

Ende an einem Gelenke aufgehaͤngt ist, und in welchem sich gleichfalls

Loͤcher befinden.

Wenn nun das rechte Ende von 20 herabgedruͤkt wird, so wird dasselbe Ende von

29 gehoben werden, und dadurch die Stange 30 nach Aufwaͤrts bewegen, den

falschen Boden des Sammlers luͤften und den Kamm zu gleicher Zeit

herabdruͤken. In Folge dieser Bewegungen werden die Zaͤhne des Kammes

in die in dem Sammler befindlichen Fasern eingreifen, und mithin das freie

Vorwaͤrtsschreiten der Fasern gegen die Strekwalzen hindern, so daß auf diese

Weise die Groͤße der Faden vermindert wird. Die Schieberstange wird sich dann

nach Rechts bewegen, wobei der Faͤnger 25 unter dem Hebel 20

hervorgefuͤhrt wird, und das Gewicht 26 wird den Hebel herabdruͤken,

durch welchen seiner Seits der Kamm gehoben und der falsche Boden

herabgedruͤkt werden wird.

Wenn ein Knoten verworrener Fasern zwischen den Strekwalzen durchgeht, so werden die

Klauenbuͤchsen gegen die Halsringe der Raͤder 5 und 18 gelangen, so

daß sich die Stange 2 nicht weiter nach Links bewegen kann, und daß die Feder 2

nachgibt, so wie sich die Welle 3 dreht. So wie der Knoten durchgegangen ist,

faͤllt die obere Walze herab, und die Feder z ist

dann frei.

Der zweite Theil der Erfindung besteht in dem Spulengestelle, durch welches der Faden

gedreht und auf die Spulen aufgewunden wird; man sieht dieses Gestell in Fig. 24 und

26 in

Verbindung mit dem Strekgestelle. aa ist das

hoͤlzerne Gestell, b die Spulenspindel, die sich

in einem Querstuͤke des Gestelles in Zapfenlagern dreht. a ist die Spule, welche durch einen Stift, der durch die Spindel und ein

an der Spule befindliches Oehr geht, an der Spindel erhalten wird. Die Spindel wird

auf folgende Weise durch die Rolle d in Bewegung gesezt.

An der Welle k in dem Strekgestelle (Fig. 23) befindet sich

die Rolle e, welche durch ein Laufband die Rolle f (Fig. 24) in Bewegung

sezt, an deren Welle zugleich auch das Winkelrad g

aufgezogen ist. Dieses Winkelrad greift in ein anderes an der Welle der Trommel h befindliches Winkelrad. i

ist ein Laufband, welches die Bewegung von h an die

Rolle d fortpflanzt. Die Walze j, welche in einem Schwingrahmen aufgezogen ist, druͤkt gegen das

Laufband i, um dasselbe gehoͤrig gespannt zu

erhalten. k ist die Fliege der Spule, welche sich in

hohlen Zapfenlagern dreht, und welche mittelst der Rolle l, von der aus an einen etwas dikeren Theil der Trommel h ein Laufband laͤuft, in Bewegung gesezt

wird.

Die Fasern laufen, so wie sie von den Strekwalzen geliefert werden, durch die hohle

Buͤchse m uͤber die kleinen, in der Fliege

befindlichen Rollen. Ihr Ende wird an der Spule befestigt, und auf diese Weise

geschieht es, daß dieselben durch die Umdrehungen der Spule und der Fliege, je nach

der Geschwindigkeit, die man der Maschine gibt, zu Vorgespinnst, Faden oder Garn

gedreht werden. Damit nun aber dieses Vorgespinnst, der Faden oder das Garn

aufgewunden werde, drehen sich die Spule und die Fliege nicht mit gleichen

Geschwindigkeiten; und diese Verschiedenheit der Geschwindigkeit der Umdrehungen

wird bei beinahe gleicher Groͤße der Rollen d und

e dadurch erreicht, daß die Rolle l ihre Bewegung von einem groͤßeren Theile der

Trommel h mitgetheilt erhaͤlt, als sie das

Laufband i erhaͤlt. Die Spannung des Bandes i ist so gering, daß, so wie die Spule

allmaͤhlich gefuͤllt wird, die Spannung oder der Zug des Garnes die

Spulenspindel und die Trommel schneller umdreht, als sich das Laufband i bewegt. Damit das Garn oder das Vorgespinnst

gleichmaͤßig uͤber der Spule vertheilt werde, bewegt sich die Spule

abwechselnd in der Fliege hin und her. n ist ein an der

Spulenspindel befindlicher Halsring, und dieser Halsring laͤuft in dem Zapfen

o, der sich an der Schieberstange p befindet. Leztere Stange erhaͤlt ihre

Hin- und Her-Bewegung auf folgende Weise. An der Welle k des Strekgestelles (Fig. 23) befindet sich

eine kleine Rolle, von welcher aus ein Band an die Rolle q (Fig.

23) laͤuft. An der Welle dieser lezteren Rolle befindet sich eine

andere Rolle, die durch ein Laufband die beiden Rollen r

und s (Fig. 24) in Bewegung

sezt; von lezterer Rolle laͤuft ferner ein Band an die Rollen t und u, welche ihrer Seits

wieder die Rolle v und das Herzrad w treiben. Dieses Herzrad, welches sich zwischen den an

der Schieberstange x

befindlichen Stiften

dreht, bewegt diese Stange nach Vor- und Ruͤkwaͤrts, und an

dieser Stange sind Baͤnder befestigt, welche in entgegengesezten Richtungen

uͤber die Rolle y laufen, und mit ihren anderen

Enden an verschiedenen Seiten des Umfanges dieser Rolle festgemacht sind. An der

Welle der Rolle y befindet sich auch noch die Rolle z, um welche zwei, an der Schieberstange p befestigte, Laufbaͤnder laufen, so daß auf

diese Weise sowohl die Stange p als die Spule in die

erforderliche Hin- und Her-Bewegung versezt wird. Das Band i gleitet hiebei laͤngs der Trommel h und der Walze j.

Es bleibt hiernach nur noch jener Theil des Apparates zu beschreiben uͤbrig,

durch welchen die Bewegung der Maschine unterbrochen wird, wenn das Garn abreißt. Zu

diesem Behufe sieht man zwischen Fig. 23 und 24 eine Stange

1, welche an dem einen Ende durch ein Gelenk mit dem einen Ende des Strekgestelles

in Verbindung steht, waͤhrend das andere Ende hakenfoͤrmig gebogen

ist, und da auf dem Garne oder dem Vorgespinnste ruht, wo dasselbe zwischen Fig. 23 und

24

gedreht wird. Auf der einen Seite des Stabes 1 befindet sich das

gabelfoͤrmige Stuͤk 2, durch welches das Laufband geht, von welchem

die Maschine getrieben wird. An dem hakenfoͤrmigen Ende des Stabes 1 ist eine

Schnur angebracht, welche uͤber die an dem Ende des Spulengestelles

befindliche Rolle 3 geht, und an der ein kleines Gewicht 4 aufgehaͤngt ist,

wodurch das hakenfoͤrmige Ende gegen den Faden oder das Garn gehalten wird.

Sollte nun das Garn abreißen, so wuͤrde das Ende des Stabes 1 durch das

Gewicht gegen die Rolle 3 bewegt, und der Treibriemen durch den

gabelfoͤrmigen Fuͤhrer 2 auf die lose Rolle 5 uͤbergetragen

werden, so daß die Maschine nothwendig stillstehen muͤßte.

Der Patent-Traͤger bemerkt schließlich, daß er der groͤßeren

Deutlichkeit wegen hier auch mehrere laͤngst bekannte Theile beschrieben und

abgebildet habe, von denen er jedoch keinen als seine Erfindung in Anspruch nimmt.

Dafuͤr gruͤndet er aber seine Anspruͤche auf die Verbindung von

Platten, Spizen, Stiften etc. zu dem Hechelbande, so wie auch auf die Art und Weise,

auf welche er die Speisung der Strekwalzen mit dem Faserstoffe regulirt, und auf die

Verbindung der Triebkraft, des Hechelbandes, des Kammes, des Sammlers und der

Strekwalzen. Er beschraͤnkt sich uͤbrigens nicht genau auf die hier

beschriebene und abgebildete Einrichtung und Form der Theile, indem diese bei

verschiedenen Faserstoffen ebenso modificirt werden kann und muß, wie die

Geschwindigkeiten und die Bewegungen. An dem Spulengestelle begreift er die ganze

Einrichtung der Maschinerie, so wie die Vorrichtung zum Stellen der Maschine im Fall

der Faden bricht, unter seiner Erfindung.

Tafeln