| Titel: | Verbesserte Vorrichtungen zur Fabrikation von Zündapparaten, auf welche sich William Newton, Civil-Ingenieur etc., zu Chancery Lane, Middlesex, in Folge einer von einem Fremden erhaltenen Mittheilung am 10. August 1832 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 50, Jahrgang 1833, Nr. VII., S. 13 |

| Download: | XML |

VII.

Verbesserte Vorrichtungen zur Fabrikation von

Zuͤndapparaten, auf welche sich William Newton, Civil-Ingenieur etc., zu Chancery Lane,

Middlesex, in Folge einer von einem Fremden erhaltenen Mittheilung am 10. August 1832 ein Patent ertheilen

ließ.

Aus dem London Journal of Arts. Junius 1833, S.

265.

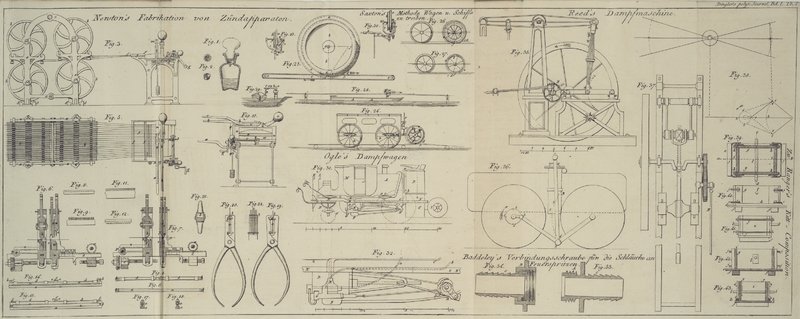

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Newton, verbesserte Vorrichtungen zur Fabrikation von

Zuͤndapparaten.

Die fraglichen Verbesserungen bestehen 1) in einer eigenen Einrichtung der Pfropfe,

womit die Glaͤschen, in denen sich die Schwefelsaͤure oder eine

sonstige zur Entzuͤndung der Zuͤndhoͤlzchen geeignete

Fluͤssigkeit befindet, verschlossen werden, und 2) in der Fabrikation von

Zuͤndkerzchen, welche entweder durch Schwefelsaͤure oder irgend ein

anderes chemisches oder mechanisches Mittel entzuͤndet werden

koͤnnen.

Die FlaͤschchenFlaͤschen, deren ich mich bediene, bestehen vorzugsweise aus Glas; ihre Form kann

nach Belieben geaͤndert werden. Die Fluͤssigkeit, die sie enthalten,

kann aus Schwefelsaͤure, oder irgend einem anderen, die Entzuͤndung

der Kerzchen bedingenden Fluidum bestehen.

Fig. 1 ist ein

Durchschnitt eines Flaͤschchens, in dessen Hals der verbesserte Pfropf a eingesenkt ist. Fig. 2 zeigt diesen Pfropf

einzeln fuͤr sich in zwei verschiedenen Ansichten, und zwar, wenn man will,

von natuͤrlicher Groͤße. Ich verfertige diese Pfroͤpfe

hauptsaͤchlich aus Blei, und zwar mittelst einer Drukpresse und geeigneter

Model, in denen ihre obere Flaͤche eine napffoͤrmige, die untere

hingegen eine convexe Gestalt erhaͤlt, waͤhrend die Seiten einen nach

Unten zu duͤnner werdenden Kegel vorstellen. Durch diesen Pfropf werden ein

oder mehrere sehr feine Loͤcher gestochen, durch welche die

Fluͤssigkeit in das Naͤpfchen gelangen kann.

Wenn der Pfropf auf diese Weise verfertigt, und der Hals des Flaͤschchens

innen rauh und kegelfoͤrmig ausgerieben worden, so wird eine gehoͤrige

Quantitaͤt Schwefelsaͤure oder der sonstigen Fluͤssigkeit in

das Flaͤschchen gegossen, und dann der Pfropf in den Hals eingesenkt, so daß

er so fest wie ein Korkstoͤpsel haͤlt, und keine Fluͤssigkeit

ausfließen laͤßt.

Will man sich nun dieses Apparates bedienen, so muß man das Flaͤschchen zuerst

schuͤtteln, wo dann eine geringe Menge der darin enthaltenen

Fluͤssigkeit an dem convexen unteren Theile des Pfropfes haͤngen

bleiben, und nach dem Geseze der Haarroͤhrchen durch die kleinen, in dem

Pfropfe befindlichen Loͤcher in die obere Concavitaͤt emporsteigen

wird. Diese Wirkung wird durch die Waͤrme der Hand, in der man das

Flaͤschchen haͤlt, noch beguͤnstigt werden, indem die

Waͤrme die in, dem Flaͤschchen enthaltene Luft ausdehnen wird, so daß

diese ihrerseits auch dazu beitragen wird, daß die Fluͤssigkeit durch die

Loͤcher des Pfropfes emporsteigt. Die geringe Quantitaͤt

Fluͤssigkeit, die sich auf diese Weise in der napffoͤrmigen

Hoͤhlung ansammelt, wird zur Entzuͤndung eines Kerzchens, dessen Enden

mit irgend einer der Zuͤndcompositionen (wie z.B. mit chlorsaurem Kali und

Schwefel) versehen worden, hinreichen. Die Natur und die Eigenschaften der

Zuͤndcompositionen sind bekannt genug; ich brauche sie daher auch um so

weniger zu beschreiben, als sie keinen Theil meiner Patentanspruͤche

ausmachen.

Ueber diesen bleiernen Pfropf kann man nun einen glaͤsernen eingeriebenen

Stoͤpsel in das Flaͤschchen steken, um die Einwirkung der Luft auf die

Saͤure zu verhindern. Dasselbe kann auch durch einen elastischen, aus irgend

einer geeigneten Substanz verfertigten und luftdicht schließenden Dekel bewirkt werden. Ich lege

jedoch hierauf keinen Patentanspruch, und betrachte uͤberhaupt keinen solchen

Stoͤpsel als wesentlich nothwendig, da das Eindringen von Feuchtigkeit aus

der Luft in das Flaͤschchen groͤßten Theils schon durch die Kleinheit

der Oeffnungen in dem Pfropfe (welche gewoͤhnlich mit der Fluͤssigkeit

gefuͤllt seyn werden) gehindert wird. Allein die geringe, in dem

Naͤpfchen zuruͤkbleibende Quantitaͤt Saͤure

wuͤrde ohne Stoͤpsel wenigstens verduͤnnt werden, so daß man

dasselbe von Zeit zu Zeit auswischen muͤßte, wenn man die

Zuͤndkerzchen zum Brennen bringen will. Die Zuͤndkerzchen, die in

diesen Flaͤschchen entzuͤndet werden sollen, sind von zweierlei Art:

d.h. sie geben entweder eine Flamme, mit der man ein Kerzenlicht ansteken kann; oder

sie glimmen bloß, und dienen dann fuͤr den Gebrauch der Tabakraucher.

Bei der Fabrikation der ersteren verbinde ich beilaͤufig 6 oder 8 feine,

leicht gedrehte Baumwollfaden, und ziehe diese durch ein Beken mit geschmolzenem

Wachs, ganz so, wie man es bei der Fabrikation der gewoͤhnlichen

Wachskerzchen zu thun pflegt; d.h. ich winde eine betraͤchtliche Menge

solchen Baumwollgarns auf einen Haspel, und ziehe dann das Ende dieses Garnes unter

einer Querstange, welche das Garn untergetaucht haͤlt, weg durch das mit

geschmolzenem Wachs gefuͤllte Beten. Das fluͤssige Wachs bildet, indem

es an den vereinigten Baumwollfaden haͤngen bleibt, die Kerzchen, welche, um

deren Oberflaͤche glatt zu machen, und um ihnen gleiche Dike zu geben, durch

ein kleines, in einer Metallplatte angebrachtes Loch gezogen werden. Diese

Metallplatte wirkt naͤmlich gleichsam als ein Zieheisen, und entfernt, so wie

die Kerzchen in Folge der Umdrehung einer Trommel durch das in derselben befindliche

Loch gezogen werden, alles uͤberfluͤssige Wachs. Ein dreimaliges

Durchziehen der Kerzchen durch das geschmolzene Wachs und durch die Ziehplatte wird

hinreichen, um den Kerzchen die gehoͤrigen Eigenschaften zu ertheilen. Wenn

dieselben jedoch zum dritten Male durch die Ziehplatte gehen, so muͤssen sie

mit einem feuchten Tuche gedruͤkt werden, damit sie etwas Politur erlangen,

ehe sie in Stuͤke geschnitten werden.

Statt des Wachses lassen sich auch andere Substanzen, wie z.B. Harz und Talg, zur

Verfertigung dieser Kerzchen benuzen, und wenn man will, kann man ihnen auch

verschiedene andere Dinge zusezen, damit sie beim Brennen einen angenehmen Geruch

verbreiten, und dergl.

Um nun die auf diese Weise mit brennbarer Substanz impraͤgnirten Baumwollfaden

in Kerzchen von gehoͤriger Laͤnge zu zerschneiden, muͤssen

dieselben zuerst auf Haspel oder Spulen von großem Durchmesser aufgewunden, und

diese Haspel oder Spulen dann so gestellt und angebracht werden, daß die

Kerzchenschnuͤre (wenn wir sie so nennen duͤrfen) durch die

Operationen der Schneidmaschine je nach Bedarf davon abgewunden werden

koͤnnen.

Fig. 3 ist ein

Seitenaufriß dieser Schneidmaschine und des Gestelles, in welchem die Haspel

aufgezogen sind. Fig. 5 ist hingegen ein Grundriß derselben. aaa sind die Seitengestelle, in welchen die Haspel oder Spulen bbbb, auf denen die Kerzchenschnuͤre

aufgewunden, aufgezogen sind, cccc sind die

Achsen, an deren jeder sich 20 oder jede andere beliebige Anzahl von Spulen sich

frei umdreht. Wenn eine der Spulen wieder frisch aufgewunden werden muß, so werden

alle die an einer Achse befindlichen Spulen mittelst Bloͤken oder Keilen dddd

, die man an deren Umfang bringt, so gehoben, daß

dieselben, ohne auf ihren Achsen zu ruhen, getragen werden. In diesem Zustande kann

dann die Achse oder Welle eeee ausgezogen, und die

leere Spule durch eine volle ersezt werden, worauf man dann die Achse oder Welle

wieder einzieht, und die Bloͤke oder Keile herablaͤßt, so daß sich die

Spulen wieder frei umdrehen koͤnnen.

Die Kerzchenschnuͤre von all diesen vier Haspelreihen laufen dann, wie man aus

Fig. 3 und

5 sieht,

gegen den Schneidapparat, und gehen hierauf durch kleine, in den Platten ff angebrachte Loͤcher. Diese Platten

befinden sich naͤmlich auf dem Tische g, und

dienen dazu die Kerzchenschnuͤre gehoͤrig gespannt zu erhalten, ehe

sie abgeschnitten werden.

Zu groͤßerer Deutlichkeit sind die Haspeltheile der Schneidmaschine in Fig. 6 und 7 in etwas

vergroͤßertem Maßstabe abgebildet.

Wenn die Enden saͤmmtlicher Kerzchenschnuͤre durch die Platten ff vorgezogen worden, so werden sie durch die

durchloͤcherten Leitungsbloͤke h und die

Leitungsstange i gezogen, welche man in Fig. 8 und 9 einzeln fuͤr sich

abgebildet sieht. Diese Leitungsbloͤke h und die

Leitungsstange i stehen waͤhrend der Arbeit der

Maschine still, und sind mit ein Paar Klauen oder Haͤltern k und l, die in dem

stellbaren Rahmen m aufgezogen sind, verbunden. Dieser

Rahmen wird mittelst der Schrauben n, die sich in den

Halsbuͤchsen o bewegen, an dem Gestelle oder

Pfosten der Maschine festgehalten.

Die Stellung der Klauen oder Haͤlter haͤngt also hiernach von dieser

Schraube n ab, und diese Schraube kann durch einen

Schluͤssel gedreht werden, der an dem Ende der Welle p angebracht wird, an welcher sich Schrauben ohne Ende befinden, die in

schiefgezahnte, an den Koͤpfen der Schrauben n

befestigte Raͤder eingreifen. Die obere Wange k

der Klauen, oder Haͤlter steigt oder faͤllt in dem Gestelle m, und wird von einem Stifte in dem rechtwinkeligen Hebel qq getragen, der durch ein Gelenk mit dem

gebogenen Gegen-Hebel zz in Verbindung

steht. Alle diese Theile sieht man am besten in der Fronteansicht der Maschine, Fig. 10.

Mittelst dieses Gegenhebels z wird die obere Wange der

Klauen gehoben, wie man in Fig. 6 sieht, und in

dieser gehobenen Stellung wird sie durch einen Bolzen erhalten, der durch ein Loch

in dem Hebel q geht, welches man in der Seitenansicht

Fig. 3 bei

s sieht. Wird nun aber dieser Bolzen s aus dem Hebel q gezogen,

so bewirkt die belastete Stange l, daß der Hebel mit der

oberen Wange herabfaͤllt, so daß alle die Kerzchenschnuͤre, wie Fig. 7 zeigt,

nicht nur zwischen den Klauen k und l festgehalten, sondern auch zusammengedruͤkt

werden, und zwar zu einem Zweke, welcher spaͤter erlaͤutert werden

wird.

Ehe die eigentliche Operation des Abschneidens der Kerzchens schnuͤre beginnt,

werden deren Enden saͤmmtlich uͤber das in dem Schieberahmen uu aufgezogene Schneidinstrument hinausgezogen. An

dem Schieberahmen ist eine Leitungsplatte v, Fig. 6 und 7 (welche man zum Theil

auch in Fig.

11 sieht), befestigt, und durch diese gehen alle Kerzchenschnuͤre,

um uͤber das Lager oder den Blok w zu

gelangen.

Das Stuͤk x ist eine eiserne Stange, welche quer

durch die Maschine laͤuft, und sich in dem Rahmen u auf und nieder bewegt. An dem unteren Ende dieser Stange x ist die gezahnte Platte y

befestigt, von der Fig. 12 eine Fronteansicht gibt. Der Bodenrand dieser Stange x ist etwas schief abgeschnitten, und eben so ist es

auch der Scheitel des Blokes w, der ihm

gegenuͤber liegt. Der Zwek dieser Einrichtung ist, daß die

Kerzchenschnuͤre zwischen beiden Flaͤchen festgehalten werden, damit

sie auf diese Weise saͤmmtlich vorwaͤrts gezogen werden, so wie der

Schieberahmen u vorwaͤrts schreitet. Eine zweite

Stange z, welche an die Stange x stoͤßt, bewegt sich gleichfalls in dem Rahmen u auf und nieder, und an dem unteren Theile dieser

Stange ist ein staͤhlernes Blatt oder ein Schneidmesser a befestigt, durch welches, wenn es gegen den

hervorragenden Rand des Blokes w wirkt, die

Kerzchenschnuͤre in der fuͤr die Zuͤndkerzchen erforderlichen

Laͤnge abgeschnitten werden.

Die Stange x, welche sich in dem Rahmen u schiebt, wird durch einen Hebel bb

, mit welchem deren oberer Theil durch ein Stiftgelenk

in Verbindung steht, auf und nieder bewegt. Die Stange z

bewegt sich auf eine aͤhnliche Weise in Folge der Thaͤtigkeit des

Hebels c c, der gleichfalls durch ein Stiftgelenk mit

dem Rahmen in Verbindung steht, auf und nieder. Die Stuͤzpunkte dieser beiden

Hebel bestehen aus

Stiften, welche durch Oehre gehen, die sich an der Spize des Rahmens u befinden, und an dem Hebel befindet sich ein

sogenannter Toͤlpel oder ein Gewicht, welches denselben balancirt und das

Schneidmesser emporhaͤlt. An dem Schieberahmen u

ist ferner eine Zahnstange d festgemacht, und mittelst

eines an der Welle f befindlichen Getriebes e wird der Schieberahmen u

hin und her bewegt.

Wenn die Theile sich in der Stellung befinden, in der man sie in Fig. 6 sieht, d.h., wenn

der Schieberahmen u so nahe an den Rahmen m gebracht worden, als es das Ende der Stellschraube n gestattet, so befinden sie sich in einem Zustande, bei

welchem die Operation beginnen kann. Die erste Bewegung der Maschine besteht in

einem Herabdruͤken des Hebels b (Fig. 5 und 10), was der Arbeiter mit

seiner Hand verrichten kann, und dadurch gelangt die Stange x herab, so daß alle Kerzchenschnuͤre zwischen den beiden schief

abgeschnittenen Raͤndern x und w festgehalten werden. Wird nun die Kurbel g umgedreht, so greift ein an deren Welle befindlicher

Triebstok in das Zahnrad h an der Welle f, wodurch die Zahnstange d

in Bewegung gesezt, und der Rahmen u also so weit

zuruͤkgezogen wird, bis er durch das an dem unteren Theile des Rahmens

befindliche Stuͤk i angehalten wird, indem

dasselbe gegen die Stellschraube k stoͤßt, die

die Entfernung, bis zu welcher der Schiebewagen auslaufen soll, und folglich auch

die Laͤnge der abzuschneidenden Zuͤndkerzchen regulirt.

Ehe der Schieberahmen jedoch das Ende seines Laufes erreicht hat, gelangt ein Stift

1, der sich an der Seite der an der Welle f befestigten

Scheibe m befindet, unter den horizontalen Arm des

doppelten Hebels u, und hebt denselben empor. Das

entgegengesezte Ende dieses doppelten Hebels ist aber mittelst einer Klaue an dem

Bolzen s befestigt, und daher wird dieser Bolzen auf

diese Weise aus dem Loche in dem gekruͤmmten Hebel r gezogen, so daß also die obere Wange k

alsogleich herabfaͤllt, und die Kerzchenschnuͤre festhaͤlt.

Unmittelbar nachdem die Wange herabgefallen, druͤkt der Arbeiter den Hebel c mit der Hand herab, und dadurch wird das Schneidmesser

a gezwungen, alle die Enden der

Kerzchenschnuͤre, welche uͤber d

hinausragen, abzuschneiden. Diese durch den ersten Schlag der Maschine

abgeschnittenen Enden fallen weg. Die weitere Bewegung der Zahnstange und des

Schieberahmens, wodurch derselbe bis zu dem Sperrer i

gelangt, bewirkt, daß die schief abgeschnittenen Enden der Haͤlter w, x an den Enden der Kerzchenschnuͤre, die

vorher durch das Herabfallen der oberen Wange k der

Klauen k, l zusammengequetscht worden, das Wachs

abgestreift wird, so daß daher jedes Kerzchen an dem einen Ende einen wachslosen,

breiten Docht bekommt. Die schmalen Oeffnungen der gezaͤhnten Platte y durch welche die Enden der Kerzchenschnuͤre

jedoch hierauf laufen, bringen die Fasern des Dochtes wieder an einander und in eine

runde Form, so daß sie dann in die Zuͤndcomposition eingetaucht werden

koͤnnen.

Wenn nun ein Schlag der Maschine vollendet worden, so muͤssen die Stangen x und z gehoben werden, und

wird nun die Kurbel g wieder zuruͤkgedreht, so

wird der Schieberahmen mit dem Schneidemesser wieder in jene Stellung

zuruͤkgebracht werden, in der man ihn in Fig. 6 sieht. Hierauf wird

die obere Wange x der Kneipzangen wieder so wie vorher

herabgedruͤkt, und die Folge hiervon ist, daß die Kerzchenschnuͤre

zwischen x und w

festgehalten werden. Der Arbeiter hebt dann den Hebel r

empor, bis das Loch in diesem Hebel dem Bolzen s

gegenuͤber zu stehen kommt, und nun stekt das an dem Ende des Hebels n angebrachte Gewicht den Bolzen in das Loch, wodurch

die obere Wange k emporgehalten wird, wie man sie in

Fig. 6

sieht. Wird hierauf die Kurbel g nach der fruͤher

beschriebenen Art und Weise gedreht, so bewegt sich der Schieberahmen wieder auf

dieselbe Weise vorwaͤrts, und zieht dabei neuerdings eine den Kerzchen

entsprechende Laͤnge der Kerzchenschnuͤre aus, bis die Wange k dann neuerdings herabfaͤllt, und ein weiteres

Ausziehen der Kerzchenschnuͤre verhindert. Bevor nun endlich das

Schneidmesser herabgedruͤkt worden, werden tragbare Federzangen in jene

Stellung gebracht, die in Fig. 7 durch die

punktirten Linien bei A angedeutet ist, und zwar zu dem

Behufe, damit die Enden der Kerzchen damit gefaßt, und dadurch gehindert werden,

nach dem Herabfallen der Schneidmesser herabzufallen.

Auf diese Weise wird die ganze Reihe der durch einen Schlag der Maschine

abgeschnittenen Kerzchen zwischen den Zangen festgehalten, damit man dieselben dann

alsogleich in das Entzuͤndungsgemisch eintauchen, und hierauf zum Troknen

aufhaͤngen kann.

Wenn nun eine zweite Laͤnge von Kerzchenschnuͤren ausgezogen, und eine

zweite Reihe von Zuͤndkerzchen abgeschnitten werden soll, so wiederholt man

genau dasselbe Verfahren, und diese Operation wird so lange fortgesezt, bis die

Arbeit vollendet ist.

Muͤssen die Leitungsstuͤke h und i, und das untere Stuͤk l der Wangen von dem Wachse, welches von den Enden der

Kerzchenschnuͤre abgestrichen wird, gereinigt werden, so bewegt man dieselben

mittelst der Zahnstangen oo und der Getriebe pp

, welche sich an der Welle q

befinden, nach Ruͤkwaͤrts aus dem Rahmen m.

Den Bau und die Einrichtung der tragbaren Federzangen, deren man sich zum Eintauchen

der Enden der Kerzchen bedient, ersieht man aus Fig. 13 bis 18. Es werden

naͤmlich gerade hoͤlzerne oder metallene Staͤbe aa, deren Laͤnge der Breite der Maschinen

gleichkommt, an ihren

inneren Raͤndern mit Leder oder einem anderen Materiale uͤberzogen,

und durch zwei Stifte bb mit einander vereinigt.

Die obere Stange entfernt sich auf diesen Stiften von der unteren, und beide werden

sie durch eine schwache Spiralfeder, die um jeden der Stifte gewunden ist, und sich

zwischen den Staͤben bewegt, von einander entfernt gehalten.

Wenn diese Zangen nun zum Behufe des Fassens der Kerzchen an die Maschine gebracht

werden, so sind die Staͤbe geoͤffnet, wie man sie in Fig. 13 sieht. Die

Stellung, in der die Zangen an die Maschine gebracht werden, ist eine solche, daß

die Enden der Kerzchen aus den Staͤben hervorragen; druͤkt man die

Staͤbe mit den Fingern an einander, so halten sie die Kerzchen fest, indem

sich, wie Fig.

14 zeigt, ein kleiner Faͤnger cc

an jedem Ende der Bolzen dd gegen eine unter dem

Kopfe eines jeden Stiftes befindliche Leiste stemmt. Fig. 15 zeigt diese Zange

von Oben; Fig.

16 stellt einen der Staͤbe fuͤr sich allein vor, und Fig. 17 und

18 sind

Querdurchschnitte dieses Instrumentes.

Wenn nun die Zuͤndcomposition mit Wasser angemacht worden, so wird diese

halbfluͤssige Masse in eine flache Schuͤssel gebracht, damit man die

Enden der von den Zangen gefaßten Kerzchen in dies selbe eintauchen kann. Ist das

Eintauchen geschehen, so werden die Zangen mit den Kerzchen zum Troknen

aufgehaͤngt, und ist die Zuͤndmasse an denselben troken und hart

geworden, so laͤßt man die Kerzchen aus den Zangen fallen, indem man die

Schnaͤbel ee der Schiebebolzen dd mit dem Zeigefinger und dem Daumen gegen

einander druͤkt; hierdurch wird naͤmlich die zwischen den

Schiebebolzen befindliche Feder f

zusammengedruͤkt, so daß die Faͤnger cc unter den Koͤpfen der Stifte bb befreit werden, und daß sich die Staͤbe also unmittelbar darauf

oͤffnen.

Obwohl ich hier gesagt habe, daß der Hebel b (der zum

Schließen der Stuͤke a und w und dazu dient, daß die Kerzchenschnuͤre in die Maschine gezogen

werden), so wie auch der Hebel c (der dazu bestimmt ist,

das Schneidinstrument z herabzudruͤken, die

Kerzchen abzuschneiden, und die Rahmen u hin und her zu

bewegen) mit der Hand bewegt werden, so wird doch jeder Mechaniker von selbst ein

sehen, daß diese Theile eben so gut auch durch eine Maschinerie in Bewegung gesezt

werden koͤnnen, indem deren Bewegung in regelmaͤßigen

Zeitraͤumen zu geschehen hat. Eben so wird man auch einsehen, daß der Hebel

der Wangen k und l durch

einen geeigneten Mechanismus gehoben werden kann. Die ganze Maschine kann in der

That arbeiten, ohne daß der Arbeiter etwas Anderes zu thun braucht, als die

tragbaren Eintauchzangen zur Aufnahme der abgeschnittenen Kerzchen an die Maschine zu

halten, und sie dann zum Behufe des Eintauchens wieder zu entfernen. Ich habe es

nicht fuͤr noͤthig erachtet irgend einen derlei Mechanismus besonders

zu beschreiben, indem man sich hierzu der Winkelhebel, eines Gestaͤnges,

verschiedener Hebel, der Muschelraͤder und anderer Vorrichtungen mit gleichem

Erfolge bedienen kann. Eben so wird aus dem Gesagten auch erhellen, daß die Maschine

so gestellt werden kann, daß sie Kerzchen von verschiedener Laͤnge

liefert.

Sollte man das Abschneiden der Kerzchen und das Abstreichen des Wachses oder der

Composition lieber mit der Hand bewerkstelligen, statt daß man dasselbe von der

Maschine bewirken laͤßt, so koͤnnte dieß auch mittelst einer eigens

geformten Scheere oder Zange, mit welcher man diese oder jene Menge von Kerzchen mit

einem Male abzuschneiden im Stande waͤre, geschehen. Fig. 19 gibt z.B. eine

Seitenansicht einer solchen Scheere oder Zange, mit welcher man 5

Kerzchenlaͤngen auf ein Mal abschneiden kann; man sieht hier die Wangen oder

Blaͤtter geoͤffnet und die Kerzchenschnur zwischen dieselben

hineingebracht. Fig. 20 stellt, eine aͤhnliche Zange oder Scheere geschlossen, und

die Kerzchen abgeschnitten dar. Fig. 21 ist eine

Fronteansicht der Muͤndung der Zangen; und Fig. 22 gibt eine innere

oder horizontale Ansicht derselben.

Will man sich solcher Zangen bedienen, so werden die Enden der

Kerzchenschnuͤre a, a, a durch die

Fuͤhrungsloͤcher bb so in die Zangen

gebracht, daß sie an das Aufhaltstuͤk c, welches

sich an der oberen Wange der Zange befindet, und welches je nach der Laͤnge,

die man den Kerzchen geben will, verschieden gestellt werden kann, anstoßen,

dd sind die Schneidinstrumente, durch welche die

Kerzchen abgeschnitten werden,

ee sind zwei hervorragende Raͤnder, welche

auf die Kerzchenschnur druͤken, waͤhrend die Schneidmesser dd ihre Arbeit vollbringen. Durch diese

Raͤnder wird, so wie der Arbeiter die Zangen von den Enden der Kerzchen

abzieht, von diesen Enden das uͤberschuͤssige Wachs abgekrazt, gleich

wie dieß auch bei der Maschine geschieht. Durch die Fuͤhrungsloͤcher

bb wird, das Kerzchenende, nachdem es

plattgedruͤkt worden, wieder abgerundet. Die Kerzchenschnuͤre

koͤnnen durch eine auf einem Tische befestigte Fuͤhrungsplatte

geleitet werden, und so aus derselben hervorragen, daß der Arbeiter sie leicht

abzukneipen im Stande ist. Statt der Klauen k und I koͤnnen ein kleiner Hebel und ein Paar Klauen

die Kerzchen festhalten.

Um Kerzchen zu bereiten, welche nur langsam oder wie Lunten brennen, und welche

hauptsaͤchlich zum Gebrauche fuͤr Tabakraucher dienen, nehme ich

faserige Dochte, welche ich in eine Aufloͤsung von Salpeter und Kleister

tauche, um sie dann auf gleiche Weise in der Maschine in Stuͤke zu schneiden, und an den Enden

in Zuͤndcomposition einzutauchen.

Auf dieselbe Weise und mit ebendenselben Maschinen verfertige ich auch Kerzchen,

welche durch Reibung entzuͤndet, werden. An diesen lasse ich aber die Enden

lieber flach, indem sich solche flache Enden zum Behufe des Entzuͤndens

leichter zwischen zwei rauhen Oberflaͤchen durchziehen lassen.

Tafeln