| Titel: | Verbesserungen an den Destillir- und Rectificir-Apparaten, auf welche sich Edward Dakin Philp, Chemiker in Regent-Street, Westminster, am 29. November 1828 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 50, Jahrgang 1833, Nr. XXV., S. 106 |

| Download: | XML |

XXV.

Verbesserungen an den Destillir- und

Rectificir-Apparaten, auf welche sich Edward Dakin Philp, Chemiker in

Regent-Street, Westminster, am 29. November

1828 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of Arts 1833. Supplement, S.

138.

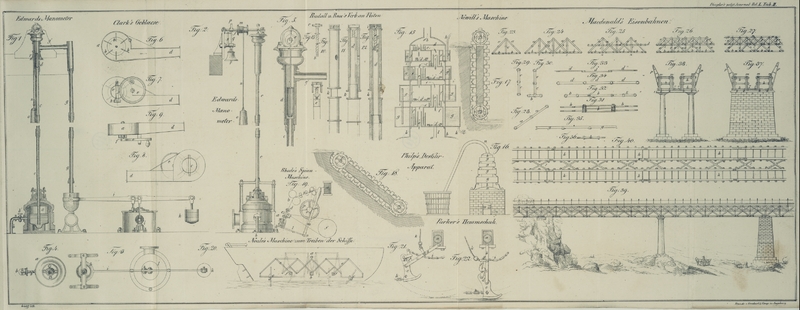

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Verbesserungen an den Destillir- und

Rectificir-Apparaten.

Der Apparat des Patenttraͤgers besteht in einer Vorrichtung, welche auf den

Destillirhelm aufgesezt werden soll, und durch welche die Weingeistdaͤmpfe

besser als auf irgend eine andere Weise von dem Gehalte an Wasser befreit werden

sollen.

Man sieht diesen Apparat in Fig. 15 von Außen, auf

einen Destillirapparat oder einer Destillirblase aufgesezt. Fig. 16 zeigt dessen

innere Einrichtung in einem etwas groͤßeren Maßstabe, a ist der Scheitel der Destillirblase, von welchem die cylindrische

Roͤhre b, b, b gleichsam als Helm emporsteigt.

Diese Roͤhre ist durch horizontale Scheidewaͤnde d, d, d, d, d in mehrere Faͤcher cccc, dergleichen der Patenttraͤger vier

vorschlaͤgt, abgetheilt. Alle diese Faͤcher koͤnnen nur durch

die Oeffnungen e, e, e, e mit einander communiciren, und

diese Oeffnungen sind durch Wasser geschuͤzt.

Innerhalb der Faͤcher c werden naͤmlich

durch die umgekehrten, cylindrischen Buͤchsen f, f, f,

f innere Kammern gebildet. Der Dampf gelangt, nachdem er aus der

Destillirblase emporgestiegen, und in das untere Fach c

eingetreten, in das Innere der Kammer f, und zwar durch

Oeffnungen, welche sich an dem unteren Theile der umgestuͤrzten

Buͤchse befinden. Die Buͤchsen koͤnnen daher auch auf

Fuͤßen in den Faͤchern stehen, damit Dampf frei aus jedem Fache in die

in ihm befindliche umgestuͤrzte Buͤchse gelangen kann.

Jedes Fach ist mit einem cylindrischen Gefaͤße gg umgeben, welches zum Behufe der Abkuͤhlung des Dampfes und der Beschleunigung seiner

Verdichtung mit Wasser gefuͤllt ist. Dieses Wasser gelangt durch die

Roͤhre h in das oberste der Gefaͤße, und

aus diesem dann durch die Roͤhren iii nach

und nach in alle unteren, um endlich bei k wieder

abzufließen.

Der Gang der Destillation bei diesem Apparate ist nun folgender: Der aus der

Destillirblase emporsteigende Dampf geht durch die untere Oeffnung e in dem Helme b in das

untere Fach c, wie dieß durch Pfeile angedeutet ist. In

diesem Fache wird er zum Theil durch das in dem umgebenden Behaͤlter

enthaltene Wasser abgekuͤhlt, und dabei wird ein Theil der mit ihm

vermischten Wasserdaͤmpfe verdichtet, so daß dieselben als

Fluͤssigkeit zu Boden fallen, und durch die Roͤhre l wieder in die Destillirblase zuruͤkfließen,

waͤhrend die Alkoholdaͤmpfe durch die im Boden der Buͤchse f befindlichen Oeffnungen mm, und dann durch die Roͤhre e nach

der durch Pfeile angedeuteten Richtung in das zweite Fach c emporsteigen. Hier wird der Dampf neuerdings wieder durch das in dem

umgebenden Behaͤlter befindliche kalte Wasser abgekuͤhlt, und weiter

verdichtet, so daß der waͤsserige Theil auf den Boden der Faͤcher

faͤllt, und durch die Wasserverbindung in das untere Fach abfließt,

waͤhrend die Alkoholdaͤmpfe durch die Oeffnung e in das naͤchst obere Fach weiter emporsteigen. Und so geht es

fort, bis der Alkoholdampf endlich an den Scheitel des Destillirhelmes gelangt, und

von hier in hoͤchst rectificirtem Zustande durch die Roͤhre und in den

Wurm oder die Schlangenroͤhre stroͤmt, in welcher er endlich zu einer

reinen geistigen Fluͤssigkeit verdichtet wird.

Der Patenttraͤger beschraͤnkt sich auf keine bestimmte Zahl und

Groͤße der Faͤcher, Buͤchsen und Gefaͤße.

Das London Journal bemerkt hierzu ganz richtig, daß

dieser Destillirapparat dem Principe und dem Baue nach dem von Saintmarc erfundenen Apparate (Polyt. Journ. Bd. XXIV. S. 465) und dem Yandall'schen Refrigerator (Polyt. Journ. Bd. XXIV. S. 372) aͤußerst

aͤhnlich ist, und daher nicht viel Neues darbietet.

Tafeln