| Titel: | Ueber die rauchverzehrenden Oefen. Von Hrn. Lefroy, Ingénieur en chef der Bergwerke. |

| Fundstelle: | Band 50, Jahrgang 1833, Nr. XLII., S. 177 |

| Download: | XML |

XLII.

Ueber die rauchverzehrenden Oefen. Von Hrn.

Lefroy, Ingénieur en chef der Bergwerke.

Aus dem Bulletin de la Société

d'encouragement. Junius 1833, S. 179.

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Lefroy, uͤber die rauchverzehrenden Oefen.

Man beschaͤftigte sich bereits seit langer Zeit mit der Erforschung von

Mitteln, mit deren Huͤlfe sich der Rauch vermeiden ließe, der aus den Oefen, und

namentlich aus jenen Oefen, die mit fetter oder trokener und mit hoher Flamme

brennender Steinkohle gespeist werden, entweicht. Keine der vielen Methoden hat

jedoch, so sinnreich ein großer Theil derselben ist, und so wesentliche

Verbesserungen dieselben auch bewirkten, dem Zweke vollkommen entsprochen, d.h.

keine war bisher noch im Stande, den Rauch gaͤnzlich zu unterdruͤken.

Und doch machen es die immer steigende Zahl der Huͤttenwerke, und die

Nachtheile, die die aus denselben emporsteigende Rauchmasse fuͤr die

benachbarten Wohnungen mit sich bringt, hoͤchst wuͤnschenswerth, daß

man endlich ein Mal zur Loͤsung dieser Aufgabe gelangen moͤchte.

Da ich im vergangenen Jahre mit dem Baue eines Ofens zum Troknen der

roͤmischen Kitte oder CementeIm Jahre 1813 wuͤrde zu London der erste Ofen errichtet, in der

Absicht, um in demselben sowohl den verdorbenen Parker'schen Kitt zu troknen, als auch um diesen Kitt noch ein Mal

zu brennen, wenn der zu dessen Bereitung dienende Kalkstein (ein

thonerdehaltiger Kohlensaurer Kalk) nicht den gehoͤrigen Hizgrad

erreicht haͤtte. Dieser Ofen, der wahrscheinlich noch in

Thaͤtigkeit ist, erhielt in England den Namen furnace to proof (Probeofen).A. d. O. beauftragt wurde (eine Operation, welche seit mehr als 20 Jahren Nationalgut

wurde, und welche lediglich darin besteht, daß die verdorbene Masse einer schwachen

Kirschroth-Gluͤhhize ausgesezt wird, um das Wasser und die geringe

Menge von Kohlensaͤure, die sie durch den langen Aufs enthaͤlt an

einem feuchten Orte angezogen haben konnte, auszutreiben), – so beschloß ich

diese Gelegenheit zu benuzen, um ein Mittel ausfindig zu machen, wodurch sich die

Entwiklung von Rauch gaͤnzlich verhindern ließe.

Um zu diesem Zweke zu gelangen, boten sich zwei verschiedene Wege dar: die Aufsaugung

oder AbsorptionDieses Mittel, welches bereits schon oͤfter angewendet wurde, besteht

darin, daß man Wasserdampf in den Ofen leitet.A. d. O. und die Verbrennung des Rauches.

Bei der Absorption bliebe, wenn man den vorgestekten Zwek auch wirklich

gaͤnzlich dadurch zu erreichen im Stande waͤre, doch immer der

doppelte Verlust an Waͤrmestoff, den die Erzeugung des Rauches bewirkt,

naͤmlich: 1) der Verlust eines Theiles des vorhandenen Waͤrmestoffes,

der ganz nuzlos von dem Rauche und den denselben begleitenden anderen verbrennlichen

GasartenDie brennbaren Gase, die sich in Gesellschaft des Rauches finden, sind

Wasserstoffgas, gekohlstofftes und doppelt gekohlstofftes Wasserstoffgas.

Der Rauch besteht aus nichts weiter, als aus erdharzigen Daͤmpfen,

welche mit einer großen Menge mit Harz und Steinoͤhl durchdrungener

Kohlenstofftheilchen vermischt sind. Die kohlige Masse, die man unter dem

Namen Ruß versteht, entsteht durch Zersezung eines Theiles des Erdharzes und

des gekohlten und doppelt gekohlten Wasserstoffgases.A. d. O. aufgesogen wird;

und 2) der Verlust jenes Waͤrmestoffes, der sich in Folge der Verbrennung

dieser Producte entwikeln wuͤrde.Zu diesen beiden Verlusten muß auch noch jener hinzugefuͤgt werden,

der nothwendig in Folge jener Rußkruste entstehen muß, die sich in den

oberen Feuerzuͤgen in kurzer Zeit an den aͤußeren

Waͤnden des Kessels bildet, und welche also in diesen

Feuerzuͤgen die Einwirkung der Hize auf den Kessel hemmen muß.A. d. O. Durch die Verbrennung hingegen wuͤrde sowohl in Hinsicht auf die

Gesundheit, als in Hinsicht auf Ersparniß der fragliche Zwek erreicht, indem dadurch

nicht nur jene schwarze, dike Luft, die unsere Huͤttenwerk umgibt,

verschwinden wuͤrde, sondern indem auch die ganze Masse der verbrauchten

Steinkohle wirklichen Nuzen schaffen wuͤrde.Da der Rauch unter allen den brennbaren Koͤrpern, die aus den Oefen,

emporsteigen, derjenige ist, der die hoͤchste Temperatur (mehr als

800°) erfordert, um sich mit dem Sauerstoffe zu verbinden, so folgt

hieraus, daß durch dessen Verbrennung nothwendig auch jene aller

uͤbrigen ihn begleitenden Koͤrper bewirkt wird.A. d. O.

Ich brauchte daher zwischen diesen beiden Mitteln nicht erst lange zu waͤhlen;

die Verbrennung des Rauches konnte allein der Gegenstand meiner Forschungen seyn.

Diese Forschungen konnten nun entweder an Herden oder Oefen mit

fortwaͤhrender oder continuirlicher Speisung, oder an solchen mit

unterbrochener oder periodischer oder trachtenweiser SpeisungUnter Ladung des Ofens versteht man jene Verrichtung, durch weicht das

Brennmaterial auf den Rost des Herdes geworfen wird.A. d. O. angestellt werden. Die erste dieser beiden Methoden, nach welcher das

Brennmaterial in kleinen Quantitaͤten und in Zwischenraͤumen von 2 bis

3 Secunden auf den Rost geworfen wird, scheint zwar auf den ersten Blik wegen der

Regelmaͤßigkeit der Verbrennung und wegen der Ersparniß an Steinkohlen, die

sich dabei ergibt, und die 20 bis 25 Proc. betraͤgt, den Vorzug zu verdienen;

allein die Praxis und Erfahrung zeigte, daß dieselbe mit so viel Unannehmlichkeiten

verbunden ist, daß selbst jene, die ihr huldigten, bald gezwungen waren sie wieder

aufzugeben. Ich mußte mich daher bei meinen Versuchen auf die zweite Methode

beschranken, welche sehr leicht zu dirigiren, und daher auch beinahe allgemein

befolgt ist.

Das Resultat dieser Versuche uͤber die Mittel, durch welche die Oefen mit

periodischer Speisung rauchverzehrend gemacht werden koͤnnen, war nun eines

der gluͤklichsten. Der Ofen, den ich erbaute, laͤßt naͤmlich

weder in dem Augenblike, in welchem die Steinkohle auf den Rost geworfen wird, noch

beim Anschuͤren des Feuers irgend eine Spur von Rauch bemerken, und die

Wirksamkeit der zu diesem Behufe angewendeten Mittel ist so groß, daß, wenn man

deren Wirkung in den 60 bis 120 ersten, auf die Ladung folgenden Secunden abwechselnd

unterbricht, man den Rauch 10 bis 12 Mal hinter einander entstehen und verschwinden

machen kann. Da dieser Ofen ferner eine sehr verlaͤngerte Muffel ist, die

bloß an ihrer aͤußeren Oberflaͤche geheizt wird, und da das

Brennmaterial, dessen man sich zum Heizen derselben bedient, zu jenem

gehoͤrt, welches am meisten Rauch gibt, d.h. da es aus fetter oder magerer

Steinkohle mit hoher FlammeOefen, in welchen man Holz und selbst Torf brennt, koͤnnen vollkommen

oder beinahe rauchverzehrend seyn, und doch, wenn man statt dieser

Brennmittel fette oder magere Steinkohle mit hoher Flamme anwendet, sehr

viel Rauch erzeugen.A. d. O. besteht, so folgt hieraus: 1) daß das von mir angegebene Verfahren auf jeden

Dampfkessel anwendbar ist; und 2) daß die Aufgabe des Verzehrens des Rauches durch

die allgemeinste Anwendung desselben geloͤst ist.

Bevor ich jedoch zur Beschreibung dieses Ofens uͤbergehe, will ich nur noch

kurz die Bedingungen auffuͤhren, welche erfuͤllt werden

muͤssen, wenn ein Ofen ohne unnuͤzen Aufwand von

atmosphaͤrischer Luft rauchverzehrend gemacht werden soll.

A. Die Producte der Destillation, der die Kohle

unterworfen wird, wenn man sie auf ein brennendes Feuer wirft, – diese

Produkte, die sich um so haͤufiger erzeugen, je groͤßer die Ladung

war, und je hoͤher die Temperatur des Ofens ist, – sind nicht in jedem

Augenblike der Destillation in einer constanten Quantitaͤt vorhanden.Diese Producte sind, wie bereits gesagt worden, Rauch, Wasserstoffgas,

gekohltes und doppelt gekohltes Wasserstoffgas; mit ihnen kommt auch,

besonders in den ersten Augenbliken der Ladung des Herdes, eine ziemlich

betraͤchtliche Menge Kohlenstoffoxyd vor, welches zum Theil dadurch

entsteht, daß die gebildete Kohlensaͤure bei dem Durchstroͤmen

durch die Steinkohle, welche frisch auf das brennende Feuer geworfen worden,

Kohlenstoff ausnimmt, und sich in Kohlenstoffoxyd verwandelt.A. d. O. In groͤßter Menge entstehen sie in den ersten Augenbliken der Ladung;

sie nehmen dann allmaͤhlich ab und verschwinden endlich ganz, wenn die

Steinkohlen in Kohks verwandelt worden.

Da nun die Masse der zu verbrennenden Substanzen in dem rauchverzehrenden Ofen nicht

immer eine und dieselbe ist; da ferner alle uͤberschuͤssige, d.h. den

zur Verbrennung noͤthigen Bedarf uͤbersteigende,

atmosphaͤrische Luft nur schaͤdlich seyn kann, indem dadurch eine

Quantitaͤt Waͤrmestoff aufgesogen werden und verloren gehen

wuͤrde, so folgt hieraus, daß das zur Unterhaltung der Verbrennung

noͤthige Volumen Luft auch nicht immer gleich bleiben kann, sondern den

Veraͤnderungen, welche sich in der Menge der Producte der Destillation

ergeben, angemessen seyn muß.

Da aber das Volumen der Luft, welches zwischen den Stangen des Rostes durchtritt,

nicht nach Belieben vermehrt oder vermindert werden kann, so muß man im Augenblike der Ladung durch

Oeffnungen oder durch Roͤhren eine zweite Saͤule kalter oder heißer

Luft. auf einen der Punkte des Herdes oder des unteren Feuerzuges leiten; und diese

Roͤhren oder Oeffnungen muͤssen mit Registern versehen seyn, damit man

die Kraft dieser Saͤule, je nach Beduͤrfniß, verstaͤrken oder

vermindern, oder sie auch ganz unterdruͤken kann, wenn deren Wirkung nicht

noͤthig ist. Diese leztere Luftsaͤule soll daher die Saͤule mit periodischer oder aussezender Wirkung

genannt werden, waͤhrend erstere den Namen: Saͤule mit continuirlicher oder ununterbrochener Wirkung erhalten

wird.Es scheint, daß die Zulassung eines zweiten Luftstromes bereits versucht

worden, ohne jedoch zu einem guͤnstigen Resultate zu fuͤhren.

Da dieser Luftstrom jedoch ununterbrochen wirkte, und da mit demselben nicht

die uͤbrigen, zur Rauchverzehrung noͤthigen Bedingungen

verbunden waren, so konnte derselbe eigentlich nur zu einer unnuͤzen

Abkuͤhlung des Ofens fuͤhren.A. d. O.

B. Die erste Wirkung der Destillation ist ein Verlust an

Waͤrmestoff, und daher ein Abkuͤhlen des Ofens; folglich

muͤssen:

1) die Ladungen regelmaͤßig und gleich seyn, und in nicht zu langen

Zwischenraͤumen erfolgen;

2) muß die Temperatur des Ofens im Momente der Ladung so hoch seyn, daß sie in Folge

des Verlustes, den sie durch die Destillation der Steinkohle, und den Zutritt der

Luftsaͤule mit periodischer Wirkung erleidet, nicht bis unter jenen Hizgrad

herabsinkt, der zur Verbrennung des Rauches noͤthig ist.

C. Es ist durch die Analyse der aus den

Rauchfaͤngen entweichenden Daͤmpfe erwiesen, daß, selbst wenn auch

Rauchentwiklung Statt findet, doch nicht alle atmosphaͤrische Luft verbraucht

wurde, d.h. daß ein Theil dieser Luft (oft sogar der dritte Theil) waͤhrend

des Durchganges durch die Feuerstelle nicht zersezt wurde. Dieß ruͤhrt davon

her, daß die Temperatur des Ofens entweder nicht hoch genug ist, oder daß keine

unmittelbare Vermischung zwischen den Moleculen der atmosphaͤrischen Luft und

jenen der brennbaren Gase und Daͤmpfe Statt fand, oder von beiden Ursachen

zugleich.

D. Nicht an ihrem Zusammenflusse vermischen sich die

Gewaͤsser zweier Fluͤsse; sie stroͤmen oft Meilen weit wie in

geschiedenen Flußbetten fort, ohne dabei ihren urspruͤnglichen Zustand

wesentlich zu veraͤndern. So wie sie aber, sey es durch eine Verengerung des

Flußbettes, oder durch Felsen, oder durch Bruͤkenpfeiler, oder auf irgend

eine andere Art einem Hinderniß in ihrem Laufe begegnen, so entsteht an diesem

Punkte augenbliklich ein Umruͤhren, und in Folge dessen eine innigere

Vermischung. Sollte diese allgemein bekannte Thatsache nicht auch zu dem Schlusse

oder zu der Vermuthung fuͤhren, daß bei den Gasstroͤmen ein Gleiches

der Fall ist, und daß, wenn man an dem einen Ende des unteren Feuerzuges eines

Ofens, und immer außer dem Punkte, an welchem sich die

Luftsaͤule mit periodischer oder unterbrochener Wirkung mit den aus dem

Herde entweichenden Gasen und Daͤmpfen vermischt, eine Verengerung

anbrachte, hierdurch eine innigere Verwischung der atmosphaͤrischen Luft mit

dem Rauche entstehen muͤßte? Außerdem wuͤrde diese Verengerung aber

noch einen anderen, nicht minder schaͤzbaren Vortheil gewaͤhren, d.h.

es wuͤrde an diesem Punkte auch eine Erhoͤhung der Temperatur

entstehen.

E. Die Hoͤhe der Rauchfaͤnge hat keinen

sehr großen Einfluß auf den Zug der Oefen; die Thaͤtigkeit der Verbrennung

haͤngt im Wesentlichen von dem Verhaͤltnisse zwischen dem

Durchschnitte der Rauchfangroͤhre und der Ausdehnung der Oberflaͤche,

ich will nicht sagen des Rostes, denn dieß waͤre nicht richtig, aber der

Summe der zwischen den Roststangen frei gebliebenen Raͤume ab, – eine

Ausdehnung, welche der Basis der Luftsaͤule gleich ist, die den zur

Verbrennung noͤthigen Sauerstoff liefert. Je mehr sich dieses

Verhaͤltniß der Einheit naͤhert, je mehr es dieselbe

uͤbersteigt (jedoch bis auf einen gewissen Grad, den ich in einer

spaͤteren Abhandlung bestimmen werde), um so groͤßer ist der Zug. Als

Beweis hiefuͤr lassen sich die Windoͤfen der Laboratorien etc.

anfuͤhren, welche, obschon sie manchmal sehr kurze Rauchfange haben, und

obschon der Durchschnitt ihrer Rauchfaͤnge oft mehr als zwei Mal so groß ist,

als jener der Luftsaͤule, die den Herd mit Luft speist, doch einen eben so

starken Zug haben, als die Oefen mit starkem eingetriebenem Luftzuge. Es muß dieß

auch so seyn, weil es selbst in der Voraussezung einer vollkommenen Verbrennung

offenbar ist, daß theils wegen des gebildeten Wasserdampfes, theils wegen der

Ausdehnung, die durch die erhoͤhte Temperatur hervorgebracht wird, das

Volumen der austretenden Luft um Vieles groͤßer seyn muß, als jenes der

eintretenden Luft.

Dieses Verhaͤltniß, welches fruͤher kaum den fuͤnften Theil

einer Einheit (0,20) betrug, kann heut zu Tage bis zur EinheitMan nimmt gegenwaͤrtig an, daß der Durchschnitt des Rauchfanges den

dritten Theil von jenem der Oberflaͤche des Rostes bilden

muͤsse; wenn man nun, was jedoch selten der Fall ist, annimmt, daß

der Zwischenraum zwischen den Stangen des Rostes den dritten Theil. des

Rostes ausmacht, so wuͤrde, wie man steht, dieses Verhaͤltniß

durch die Einheit bezeichnet seyn.A. d. O. gesteigert werden; allein dieser Vermehrung ungeachtet scheint es, daß der Ofen in vielen

Faͤllen (wegen des Verlustes an Waͤrmestoff, der sich durch die

Destillation der Steinkohle und durch den Zutritt der Luftsaͤule mit

periodischer Wirkung ergibt, besonders aber wenn diese Luft kalt waͤre) nicht

jenen Grad von Hize beibehalten wuͤrde, der zur Verbrennung des Rauches

noͤthig ist.

Nachdem ich auf diese Weise die Bedingungen zur Rauchverzehrung festgesezt, will ich

nun zur Beschreibung des Ofens uͤbergehen.

1) Die Heizstelle ist vorne und an der Seite der Mussel angebracht.

2) Die Verengerung, welche die unmittelbare Vermengung der atmosphaͤrischen

Luft mit dem Rauche erzeugt, befindet sich am Eingange der unteren Fenerzuͤge

beim Austritte aus dem Ofen, so daß also die Muͤndung, durch welche die

Flamme unter die Muffel gelangt, die Verengerung oder Einschnuͤrung

bildet.

3) Der Zutritt der Luftsaͤule mit periodischer Wirkung ist durch drei

Oeffnungen vermittelt, welche mit Registern versehen sind, und die sich an den

Seiten und in dem oberen Theile der Heizstelle befinden. Die drei Luftschichten

kreuzen sich vor der Oeffnung, durch welche die Flamme tritt, und welche in Folge

ihrer Verengerung den Punkt des Ofens oder Herdes bildet, an welchem die Temperatur

am hoͤchsten ist.1) Zu bemerken ist, daß ich dabei, daß ich die Heizstelle vorne und an der

Seite, der Muffel, die Verengerung aber an dem Eingange der unteren

Feuerzuͤge anbrachte, keinen anderen Zwek hatte, als den, mir die

Freiheit zu erhalten, einerseits die Groͤße des Durchschnittes des

Verengerungspunktes und der Luftsaͤulen mit continuirlicher und

periodischer Wirkung abaͤndern zu koͤnnen, ohne dabei an den

Ofen selbst Hand anzulegen, andererseits um mittelst kleiner, an dem Ende

der Feuerzuͤge angebrachter Oeffnungen den Gang der Flamme und des

Rauches im Umfange der Muffel beobachten und verfolgen zu

koͤnnen.2) Die drei Luftschichten koͤnnten auch noch durch eine vierte

vermehrt werden, welche aus einer in dem unteren Theile der Heizstelle

(zwischen dem Roste und der Verengerung) angebrachten Oeffnung austreten

koͤnnte. Aus diese Weise waͤre die Flammenpyramide, die sich

unter die Muffel begibt, vollkommen von der Luftsaͤule umgeben.3) Ich glaube, daß es besser ist, wenn die Verengerungstelle an dem Ende der

unteren Feuerzuͤge angebracht, und der Luftstrom mit periodischer

Wirkung auf diesen Punkt geleitet wird, und Zwar mittelst kleiner

Roͤhren, welche zum Behufe der Erwaͤrmung der Luft an den

Seiten dieser Feuerzuͤge angebracht Waͤren, rechts und links

in die Heizstelle muͤnden, und gleichfalls mit Registern versehen

seyn muͤßten.A. d. O.

4) Die Steinkohle wird durch einen im oberen Theile der Feuerstelle angebrachten

Trichter auf den Rost geworfen. Diese Operation geschieht gedekt, so daß folglich im

Augenblike der Ladung keine neue Luftsaͤule eintritt. Der hierzu bestimmte

Apparat gewahrt uͤberdieß den Vortheil, daß man die Ladungen mit dessen

Huͤlfe gleichmaͤßig machen kann, indem man zu diesem Behufe dem

Gefaͤße des

Apparates nur den fuͤr eine Ladung erforderlichen Rauminhalt zu geben

braucht.

5) Damit man beim Anschuͤren des Feuers das Thuͤrchen der Feuerstelle

nicht zu oͤffnen braucht, wird der zu dieser Operation noͤthige

Schuͤrstab durch ein in dem Ofenthuͤrchen angebrachtes Loch

eingefuͤhrt.

Ich habe mit diesem Ofen verschiedene Versuche angestellt, wobei ich folgende

Abaͤnderungen daran anbrachte:

1) an der Menge und Guͤte der verbrauchten Steinkohle (mit Ausnahme des

Anthracites) und an der Zahl der Ladungen innerhalb eines und desselben

Zeitraumes;

2) an der Summe der freien Raͤume zwischen den Roststangen, an der

Groͤße des Rostes und an seiner relativen Stellung;

3) an der Groͤße des Durchschnittes einer jeden der Luftsaͤulen mit

continuirlicher oder periodischer Wirkung;

4) an der Groͤße des Durchschnittes der Verengerungsstelle.

Aus allen diesen Versuchen hat sich ergeben, daß auf einem Roste, der von dem

Verengerungspunkte nach Oben 5 Zoll maß, und an welchem die Zwischenraͤume

zwischen den Roststangen 5 metrische Linien maßen, bei Ladungen, die von 5 bis zu 6

Minuten wiederholt wurden, die vollkommene Verbrennung eines Quantums n (16 Kilogrammen) von fetter oder magerer Steinkohle

mit hoher Flamme in einer Stunde Statt finden konnte, indem sich hierbei

ergaben:

Textabbildung Bd. 50, S. 183

Metrische Quadratzolle; Bei dem

Durchschnitte des Rauchfanges von 12,25n bis; Bei dem Durchschnitte des

Luftstromes mit continuirlicher Wirkung von 9/2n bis; Bei dem Durchschnitte des

Luftstromes mit periodischer Wirkung von; Bei dem Durchschnitte der

Verengerungsstelle von

1) Nach diesen Daten ist der Durchschnitt des Rauchfanges zwei Mal so groß,

als die Summe der Durchschnitte der Luftsaͤulen mit continuirlicher

und periodischer Wirkung. Sollte man die Temperatur des Ofens zu hoch

finden, so koͤnnte man sie dadurch niedriger machen, daß man den

Werth dieses Verhaͤltnisses verminderte, allein dann wuͤrde

innerhalb derselben Zeitperiode auch weniger Steinkohle verzehrt werden.

2) Der Gesammtdurchschnitt der unteren Feuerzuͤge betraͤgt 150

Zoll (beilaͤufig 9 n); jener der oberen

seitlichen Feuerzuͤge, zwischen denen sich der heiße Luftstrom beim

Austritte aus den unteren Feuerzuͤgen theilt, betraͤgt 196

Zoll (beilaͤufig 12 n). Der Rost hat 196

Zoll (beilaͤufig 12 n)

Oberflaͤche. Ich hielt es fuͤr nuͤzlich an dem Punkte,

an welchem die Feuerzuͤge in den Rauchfang muͤnden, eine

zweite Verengerung anzubringen. An diesem Punkte hat naͤmlich die

Oeffnung, welche die heiße Luft durchtreten laͤßt, nur mehr 80

Quadratzoll (5 n).

3) Nach neuen Versuchen, die wegen Mangel an Zeit noch nicht vollendet sind,

haͤtte man Grund zu glauben, daß ein Theil jener Luftschichte, die

von der an

dem oberen Theile der Heizstelle angebrachten Oeffnung geliefert wird, unter

gewissen Umstaͤnden keine Wirkung hat, so daß man dieselbe in

Hinsicht auf Breite um die Haͤlfte vermindern koͤnnte, wodurch

dann die Groͤße des Durchschnittes der Luftsaͤule mir

periodischer Wirkung vermindert werden wuͤrde.

4) Ohne den numerischen Werth der oben angegebenen Durchschnitte

abzuaͤndern, koͤnnte man bloß durch Vermehrung der Zahl der

Ladungen und durch ein haͤufigeres Anschuͤren des Feuers die

Menge der in einer und derselben Zeit verbrauchten Steinkohle um das

Doppelte erhoͤhen; d.h. man konnte auf diese Weise stuͤndlich

30 Kilogrammen Steinkohle verbrennen Allein es wuͤrde hierdurch nicht

nur eine sehr hohe Temperatur entstehen, sondern der Rost wuͤrde sich

auch in kurzer Zeit verlegen, so daß das Innere des Ofens bald Schaden

leiden muͤßte.

5) Fette und stark zusammenbakende Steinkohle, welche weit weniger

Wasserstoff enthaͤlt, als die trokene Steinkohle mit hoher Flamme,

eignet sich weniger als leztere zum Heizen der Kessel oder der langen

Muffeln; da deren Flamme zu kurz und ihre Verbrennung zu intensiv ist, so

wuͤrde die Anwendung solcher Kohle auch dem Roͤste und dem

Ofen nachtheilig werden.

A. d. O.

Es zeigte sich ferner auch:

1) daß der Zutritt der Luftsaͤule mit periodischer Wirkung im Augenblike der

Ladung des Ofens nur 60 bis 90 Secunden lang dauern durfte, und daß die Register,

welche diese Luftsaͤule eintreten ließen, in drei Tempo's geschlossen werden

mußten; d.h. sie mußten nach Verlauf einer halben Minute zur Haͤlfte, am Ende

der ersten Minute um 2/3, und nach Ablauf von 1 1/2 Minuten ganz geschlossen

seyn.Die Handhabung des Registers wird dem gewandten Arbeiter durch die

Verminderung des Geraͤusches, welches durch das Wirbeln der Flamme

und des Rauches entsteht, angedeutet.A. d. O.

2) daß man, wenn das Feuer angeschuͤrt wurde, die Register nur

beilaͤufig eine halbe Minute lang zur Haͤlfte zu offnen brauchte.

Wenn man einen Thermometer mit comprimirter Luft in den oberen Theil des Rauchfanges

brachte, so zeigte sich's, daß die Temperatur des heißen Luftstromes, der in

demselben emporstieg, im Augenblike der Ladung um 25 bis 30° stieg.Zwischen den beiden Ladungen betraͤgt die mittlere Temperatur

245°.A. d. O.

Mittelst kleiner, in dem entferntesten Theile der Heizstelle und an der

Verlaͤngerung der Feuerzuͤge angebrachter Loͤcher konnte man

sich leicht uͤberzeugen, daß die unteren Feuerzuͤge im Normalzustande

des Herdes, d.h. zwischen den Ladungen, ihrer ganzen Laͤnge nach mit weißen

glaͤnzenden Flammen erfuͤllt waren, waͤhrend die in den oberen

Feuerzuͤgen circulirende Flammenschichte sehr mager und von geringer Dike

war.

Um das Geschichtliche dieses Ofens ganz vollstaͤndig zu machen, habe ich nur

mehr anzugeben, was in den Feuerzuͤgen vorgeht, wenn man die Wirkung der

Luftsaͤule mit periodischer Wirkung in den ersten Augenbliken der Ladung

unterbricht, und auf diese Weise den Rauch abwechselnd entstehen und wieder

verschwinden macht. Diese Vorgaͤnge koͤnnen naͤmlich von einer Person, deren Auge sich

an einem jener Loͤcher befindet, die an dem Ende der unteren

Feuerzuͤge angebracht sind, beobachtet werden.

Kaum sind naͤmlich die Register, welche zur Unterbrechung des Eintrittes der

atmosphaͤrischen Luft bestimmt sind, geschlossen, so bewegt sich von dem

Verengerungspunkte aus gegen das Auge des Beobachters eine dike Rauchwolke, welche

uͤberall auf ihrem Wege Dunkelheit verbreitet. So wie sich aber die Register

wieder oͤffnen, so erscheint augenbliklich in der Ferne ein Lichtpunkt, aus

welchem strahlende Feuergarben entstehen, welche die Daͤmpfe vor sich her

treiben und schnell die Feuerzuͤge erfuͤllen.

Diese Erscheinungen, welche Jedermann, der den Ofen sah,Dieser Ofen befindet sich zu Paris, Quai de la Gare

No. 22, wo er zum Troknen des Lacordaire'schen Cementes, des sogenannten Kittes von Pouilly,

verwendet wird.A. d. O. beobachten konnte, beweisen, daß die Verbrennung des Rauches an dem

Verengerungspunkte vor sich gehe.

Da endlich der Rauch erst 8 Sekunden nach dem Abschlusse oder dem Eintritte der

Luftsaͤule mit periodischer Wirkung entsteht oder verschwindet, und da die

Laͤngenausdehnung der Feuerzuͤge und des Rauchfangrohres

beilaͤufig 16,25 Meter betraͤgt, so laͤßt sich hieraus

schließen, daß sich die mittlere Geschwindigkeit der heißen Luft in den

Feuerzuͤgen und in dem Rauch fange beilaͤufig auf zwei Meter per Secunde belaͤuft.

Die Vorsichtsmaßregeln, die man bei der Fuͤhrung eines rauchverzehrenden Ofens

zu beobachten hat, sind folgende:

1) Man darf nicht eher zu einer neuen Ladung schreiten, als bis die Flamme den ganzen

Rauminhalt der Oeffnung ausfuͤllt, durch welche sie sich unter die Muffel

begibt. Geschaͤhe dieß nicht, so wuͤrde ein Ueberschuß von

Brennmaterial und folglich etwas Rauch entstehen. Bei einem kleinen Loche, welches

in einem der Register, die die zum Durchgange der Luftsaͤule mit periodischer

Wirkung dienenden Seitenoͤffnungen verschließen, angebracht ist, erkennt der

Heizer, ob es Zeit ist eine neue Ladung zu geben.

2) Sollte die Dike der Steinkohlenschichte auf dem Roste unter 4 bis 5 Zoll

herabgesunken seyn, so hat man das Feuer zu weit sinken lassen. Man muͤßte es

dann in diesem Falle durch oͤfter wiederholte kleine Ladungen wieder auf den

Normalzustand zuruͤkfuͤhren.

3) Das Feuer soll nur von 3 zu 3 Ladungen angeschuͤrt werden, und dieses muß,

da die Staͤbe des Rostes weit (10 bis 12 Lin.) von einander entfernt sind,

mir großer Vorsicht geschehen, damit die Steinkohle nicht in das Aschenloch falle. Wird diese

Operation gut geleitet, so ist der Abfall an Brennmaterial sehr gering.Brenne man nur wenig fette oder magere Steinkohle, so duͤrfte es

besser seyn, das Anschuͤren nur zum Zerbrechen der Steinkohlenklumpen

vorzunehmen, und sich zum Reinigen des Rostes eines eisernen Hakens zu

bedienen, den man von der Seite des Aschenloches her zwischen den

Roststaͤben bewegte, und den man zu diesem Behufs an einer eisernen

Stange anbrachte. Ich ließ mehrere Male unter meinen Augen Versuche mit

dieser Vorrichtung anstellen, welche jedes Mal gelangen: die Verbrennung war

lebhaft, regelmaͤßig, und der Verlust beinahe null.A. d. O.

4) Wenn man sieht, daß sich die Steinkohle vor der Feuerstelle anhaͤuft, so

muß man dieselbe, bevor man zu einer Ladung schreitet, auf den Hinteren Theil des

Rostes zuruͤkstoßen.

5) Wollte man nur Steinkohlenstaub anwenden, so muͤßten die Ladungen entweder

durch das Ofenthuͤrchen geschehen, oder man muͤßte sich eines

Trichters bedienen, der so eingerichtet ist, daß das Brennmaterial auf den vorderen

Theil des Rostes faͤllt. Ohne diese Vorsicht koͤnnte ein Theil des

Kohlenstaubes in die unteren Feuerzuͤge gelangen, und dadurch Anlaß zu

einigen Rauchwolken geben.Man koͤnnte, um nichts in der Einrichtung des Trichters andern zu

duͤrfen, den Kohlenstaub auch befeuchten; allein dann wuͤrde

durch die Verdampfung dieses Befeuchtungswassers ein Verlust an

Waͤrmestoff entstehen.A. d. O.

Es wurden auch einige Versuche mit gutem, compacten, nicht erdigen Torf angestellt,

und obschon denselben keine Folge gegeben wurde, so duͤrfte es doch nicht

zweklos seyn, die vorzuͤglichsten Resultate derselben mit jenen zu

vergleichen, die sich bei einem Verbrauche von einer Quantitaͤt n Kilogr. (16 Kilogr.) Steinkohle per Stunde ergaben.

Mit einer Quantitaͤt von 2,5 n Kilogr. (40

Kilogr.) Torf, welche innerhalb derselben Zeit verbrannt wurde, erhielt man:

1) eine Temperatur, welche hoͤher war, als jene, die mittelst Steinkohlen

erzeugt wurde.

2) Um den Manch zu verbrennen, brauchte man der Luftsaͤule mit periodischer

Wirkung nur einen Durchschnitt von n/2 (8 Quadratzoll),

d.h. einen Durchschnitt, welcher den vierten Theil von jenem betrug, der zur

Verbrennung des Steinkohlenrauches noͤthig war, zu geben. Die Dauer der

Wirkung dieser Luftsaͤule durfte im Maximum nicht uͤber 30 Secunden

betragen.

3) Dieses Brennmaterial gab wegen seines großen Reichthumes an Wasserstoff eine

lange, dichte Flamme, welche die unteren und oberen Feuerzuͤge ihrer ganzen

Laͤnge nach ausfuͤllte, und sich selbst in dem Rauchfange einige Fuß

hoch erhob.

Ich fuͤhle mich am Schluͤsse dieser Abhandlung verpflichtet, Hrn.

Hamelin, dem gegenwaͤrtigen Vorstande der Anstalt,

in welcher das Kitt oder das Cement des Hrn. Lacordaire

bereitet wird, oͤffentlich meinen Dank fuͤr den Eifer und die

außerordentliche Gefaͤlligkeit zu bezeugen, mit der er mir bei den vielen

Versuchen, die ich anstellen mußte, um den rauchverzehrenden Ofen auf seine

hoͤchste Vollkommenheit zu bringen, beistand. Er leitete den Bau des Ofens

und ihm verdanke ich auch einen Theil der in dieser Abhandlung enthaltenen

praktischen Beobachtungen.

Anmerkungen.

Ich haͤtte gewuͤnscht am Ende dieser Abhandlung positive Angaben

uͤber die Ersparniß an Brennmaterial, die sich mit einem Ofen, der den Rauch

vollkommen verbrennt, ergeben muß, mittheilen zu koͤnnen; leider fehlten aber

die wesentlichsten Elemente hierzu, indem diese Methode bisher noch an keinem

Dampfkessel angewendet wurde, an welchem allein sich das Maß der erzeugten

nuͤzenden Wirkung mit einiger Genauigkeit bestimmen laͤßt. In

Ermangelung solcher auf die Erfahrung begruͤndeter Thatsachen will ich suchen

auf theoretischem Wege zur Loͤsung dieser Aufgabe zu gelangen.

Ich will zu diesem Behufe, und um den Berechnungen mehr Genauigkeit zu geben, nur

jenen Verlust an Waͤrmestoff in Betracht ziehen, der sich aus der

Nichtverbrennung des groͤßten Theiles der fluͤchtigen Producte der

Steinkohle ergibt. Ich werde deren Werth bestimmen, und ihn mit jenem des

Waͤrmestoffes vergleichen, der von den Kohks und einem sehr geringen Theile

der fluͤchtigen Producte der Steinkohlen entwikelt wird.

a. 1) Die ersten Wirkungen der Destillation sind eine

Erzeugung von Erdharz, Steinoͤhl, oͤhlerzeugendem Gase und gekohltem

Wasserstoffgase. Bei der hohen Temperatur des Ofens muß jedoch ein Theil eines jeden

dieser Producte augenbliklich zersezt, und dadurch eine große Menge

Kohlenstoff-Molecule und Wasserstoffgas frei werden.

2) Ein geringer Theil des Wasserstoffgases wird verbrannt; was den Kohlenstoff

betrifft, so wird derselbe, da er sehr widerspenstig gegen die Verbrennung ist,

beinahe ganz von dem Luftstrome fortgefuͤhrt, wo er dann eines der Elemente

des eigentlichen Rauches bildet.

3) Das Verhaͤltniß des Kohlenstoffes zum Wasserstoffe ist:

im gekohlten Wasserstoffgase

wie 3 : 1

im oͤhlerzeugenden Gase

6 : 1

im Steinoͤhle

87,60 : 12,78

im Erdharze

87,60 : 12,78

Man kann daher die Quantitaͤt Kohlenstoff, welche der Steinkohle durch die

verschiedenen Producte der Destillation entzogen wird, wenigstens auf das vierfache

Gewicht des Wasserstoffes bringen.

b. Die fetten Steinkohlen und die trokenen mit hoher

Flamme, welche am wenigsten Wasserstoff enthalten, und die am wenigsten mit erdigen

Theilen uͤberladen sind, enthalten in 100 Theilen:

Kohlenstoff

80

Wasserstoff

4Gewisse Steinkohlen enthalten 15 bis 20 Procent Wasserstoff.A. d. O.

Legt man nun diese Steinkohlen bei den Berechnungen zum Grunde, so erhaͤlt man

nach dem vorhergehenden Paragraphen (a) 16 Theile

Kohlenstoff, die der Steinkohle durch den Wasserstoff entzogen werden, woraus sich

folgende Verhaͤltnisse ergeben:

Kohks

Kohlenstoff

64

Product der Destillation

KohlenstoffWasserstoff

16 4

c. In den Oefen, welche den Rauch nicht verzehren, wird

nur eine sehr geringe Menge Wasserstoffgas verbrannt. Schaͤzt man diese

Quantitaͤt aber, was gewiß das Maximum ist, auf den vierten Theil des in 100

Theilen Steinkohle enthaltenen Wasserstoffgases, so erhaͤlt man:

Als verbrannte Substanzen (M)

KohlenstoffWasserstoff

64 1

Als Substanzen, die der Verbrennung

entgehen (N)

KohlenstoffWasserstoff

16 3

d. Die Verbrennung von einem Theile Wasserstoff

entwikelt beinahe eben so viel Waͤrmestoff, als jene von 4 Theilen

Kohlenstoff; ein Theil Wasserstoff kann also in Hinsicht auf den erzeugten

Waͤrmestoff durch 4 Theile Kohlenstoff ersezt werden.

Wenn man nun in den beiden Ausdruͤken (M) und (N) diese Ersezungen anbringt, und wenn man die Menge

Waͤrmestoff, welche durch die Verbrennung einer Einheit Kohlenstoff entwikelt

wird, q nennt, so erhaͤlt man bei einem

Verbrauche von 100 Theilen Steinkohle in einem Ofen, der den Rauch nicht

verzehrt:

Erzeugten Waͤrmestoff

(64 + 1 × 4)

q

=

68 q

Verlorenen Waͤrmestoff

(16 + 3 × 4)

q

=

28 q

So daß also 28 Proc. von dem Waͤrmestoffe, den diese Steinkohle zu entwikeln

im Stande waͤre, verloren gehen. Hierbei sind jedoch alle uͤbrigen

Verluste an Waͤrmestoff, welche die Erzeugung des Rauches mit sich bringt,

weggelassen; eben so wenig wurden auch jene Theilchen Kohks, die in das Aschenloch fallen,

und die zuweilen nicht weniger, als den zehnten Theil der angewendeten Steinkohle

betragen, in Anschlag gebracht. Hieraus erhellt also, daß es, wie dieß einige

behaupten wollten, durchaus nicht irrig und uͤbertrieben ist, wenn Hr. de Baude, Mitglied der Deputirtenkammer in seinem

Schreiben an den Marine-Minister vom 14. December 1832 sagte: daß er

uͤberzeugt sey, daß die Ersparniß an Brennmaterial an dem rauchverzehrenden

Ofen zu Gare beinahe den dritten Theil jener Quantitaͤt betraͤgt, die

zur Erreichung einer gleichen Wirkung mit einem gewoͤhnlichen Ofen

noͤthig ist. Die von diesem Gelehrten aufgestellte Ansicht zeigt sich

naͤmlich hier durch die Theorie und die Berechnung bestaͤtigt.Dieser Muffelofen koͤnnte bei dem Betriebe vieler Gewerbe mit

groͤßtem Vortheile benuzt werden; so z.B. bei der Baͤkerei,

der Fabrikation von thierischer Kohle etc. Man hat denselben bereits mit

bestem Erfolge zum Brennen von Gyps, von großen Baksteinen, irdenen

Gefaͤßen etc. verwendet. Uebrigens duͤrfte es zu diesen

lezteren Zweken besser und oͤkonomischer seyn, wenn man die Flamme,

nachdem sie in den unteren Feuerzuͤgen circulirt hat, der ganzen

Laͤnge nach durch die Muffel spielen, und dann erst in den Rauchfang

entweichen ließe.A. d. O.

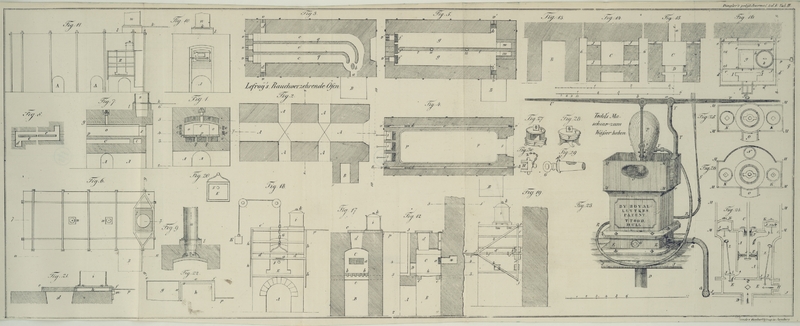

Erklaͤrung der Abbildungen.

Fig. 1 bis

11 sind

Aufrisse, ein Grundriß und Durchschnitte des Ofens, der zur Revivication oder zum

Frischbrennen des Cementes oder Kittes von Pouilly dient, dargestellt. Fig. 12 bis

22 zeigen

Grundrisse desselben. Fig. 1 ist ein

Querdurchschnitt des Ofens nach der Linie 1,1 von Fig. 2, welcher

Durchschnitt auch durch eine der Sicherheitsroͤhren geht.

Fig. 3 ist ein

Grundriß in der Hoͤhe 3,3, im Niveau der unteren Feuerzuͤge.

Fig. 4 ist ein

Grundriß in der Hoͤhe 4,4, im Niveau der Sohle des inneren Raumes der

Muffel.

Fig. 5 ist ein

Grundriß in der Hoͤhe 5,5, im Niveau des Ruͤkens des Scheitels der

Woͤlbung, die den inneren Raum der Muffel schließt, welcher Grundriß durch

die oberen Feuerzuͤge geht.

Fig. 6 ist ein

Grundriß in der Hoͤhe 6,6, im Niveau mit dem oberen Theile des Ofens.

Fig. 7 ist ein

Laͤngendurchschnitt nach der Linie 7,7 (Fig. 2 und 6), die durch die Oeffnung

geht, durch welche der Kitt oder Cement auf die Sohle der Muffel gebracht wird.

Fig. 8 ist ein

Laͤngendurchschnitt nach der Linie 8,8 (Fig. 4), die durch die

Mitte der seitlichen Feuerzuͤge laͤuft.

Fig. 9 ist ein

Querdurchschnitt nach der Linie 9,9 (Fig. 6), welche durch die

Achse des Rauchfanges geht.

Fig. 10 ist

ein vorderer Aufriß des Ofens nach der Linie 10,10 (Fig. 2), von der Seite der

Oeffnung, durch welche der zu brennende Kitt in die Muffel geworfen wird.

Fig. 11 ist

ein Seitenaufriß nach der Linie 11,11 (Fig. 6), von der Seite der

Heizstelle her.

AAAFig. 1, 2, 7, 10, 11 sind

Laͤngen- und Queroͤffnungen, welche zum Behufe des Austroknens

des Ofens in dem Gemaͤuer angebracht sind.

a,Fig. 3 ist

eine Oeffnung, durch welche die Flamme bei ihrem Austritte aus der Heizstelle unter

die Muffel gelangt.

b,Fig. 3, ein

Pfeiler, an welchem sich die Flamme zu brechen hat, damit sie sich

gleichfoͤrmiger unter der Muffel verbreite.

c, c', c,Fig. 1, 3, 7 sind die

unteren unter der Muffel befindlichen Feuerzuͤge.

d, d,Fig. 3, 4, 8 sind

senkrechte Feuerzuͤge, durch welche ein Theil der Flamme, die die unteren

Feuerzuͤge cc durchstroͤmt hat, in

die seitlichen Feuerzuͤge ee, Fig. 1, 4, 8 geleitet

wird.

ff, Fig. 4, 5 sind senkrechte

Feuerzuͤge, durch welche sich der groͤßte Theil der Flamme aus den

unteren Feuerzuͤgen in die oberen Feuerzuͤge gg, Fig. 1, 5, 7 begibt.

hh, Fig. 5 sind

Zugloͤcher, durch welche sich die Flamme, die in den seitlichen

Feuerzuͤgen circulirt hat, mit jener, die die oberen Feuerzuͤge

durchstroͤmte, vereinigt, um sich dann durch die senkrechten

Feuerzuͤge mm, Fig. 5, 9 in den Rauchfang zu

begeben.

iii, Fig. 4 sind Register,

welche zum Reguliren des Durchzuges der Flamme in jedem der unteren

Feuerzuͤge dienen. Die Zugloͤcher hh, Fig.

5, koͤnnen gleichfalls mit Registern versehen seyn, damit man den

Durchtritt der Flamme durch die seitlichen Feuerzuͤge unterbrechen oder

vermindern kann.

l, Fig. 7, 9, 10, 11 ist die Basis des

Rauchfanges; sie ist aus Baksteinen gemauert, und mit einem Register k versehen, welches zum Reguliren des Zuges des Feuers

dient.

n, Fig. 7, 9, 10, 11 ist der Rauchfang

(eine Roͤhre aus Kupfer oder starkem Eisenblech von 6 Met. 6 Decim.

Hoͤhe), an dessen Ende sich ein kupferner oder blecherner Hut befindet.

o, Fig. 1, 7 bezeichnet das Innere

der Muffel oder den inneren Rauminhalt des Ofens.

p, Fig. 1, 4, 7 ist die Sohle, auf

welcher die zu brennende Substanz ausgebreitet wird; sie besteht aus großen Platten

von Kapselthon, und wird Fig. 1, 3 von den gemauerten

Zungen qqq, und von der Schulter rr, Fig. 1, welche an den

beiden Laͤngenseiten des Ofens angebracht sind, getragen.

s, Fig. 1, 4, 7 ist die Oeffnung, durch

welche die Muffel gefuͤllt und entleert wird; sie wird mittelst eines

Thuͤrchens aus starkem Eisenbleche, wie man aus Fig. 10 sieht,

verschlossen.

t, Fig. 5 ist eine Zunge aus

Baksteinen, die dem Gewoͤlbe, welches den oberen Theil der Muffel schließt,

eine groͤßere Festigkeit gibt.

uu, Fig. 1, 6, 7 sind

Sicherheitsroͤhren, von denen eine jede an ihrem oberen Theile mit einer

Klappe versehen ist. Diese Roͤhren, welche eigentlich dazu dienen, daß der

Wasserdampf, der sich aus dem Kitte oder Cemente entwikelt, entweichen kann, kommen

selten in Anwendung, weil der Dampf durch das Thuͤrchen der Muffel, welches

nicht luftdicht schließt, entweichen kann.

v, v, v', v', v'', v'',Fig. 3, 4, 5 sind

Oeffnungen in den Feuerzuͤgen, die zum Reinigen derselben dienen. Sie werden

mittelst Platten aus Kapselthon verschlossen, in denen ein Loch von einem Zolle im

Durchmesser angebracht ist, damit man sich uͤberzeugen kann, ob die Flamme in

saͤmmtlichen symmetrisch gestellten Feuerzuͤgen, d.h. in den unteren,

den seitlichen und den oberen, gleichmaͤßig vertheilt ist, und damit man

sehen koͤnne, was in den Feuerzuͤgen vorgehe, wenn Rauchentwikelung

Statt findet oder nicht. Diese kleinen Loͤcher werden mittelst

Pfroͤpfen aus Thon verschlossen.

Der Ofen ist, wie man sieht, mit eisernen Klammern besezt, die dem Mauerwerke mehr

Festigkeit geben.

Die uͤbrigen Figuren zeigen die Details der Heizstelle oder des eigentlichen

Ofens.

Fig. 12 ist

ein Durchschnitt der Heizstelle nach der Linie 11, Fig. 15, welche durch die

Mitte des Rostes und der Oeffnung geht, durch die die Flamme unter die Muffel

gelangt.

Fig. 13 ist

ein Grundriß der Heizstelle im Niveau des Bodens 2,2, Fig. 12.

Fig. 14 ist

ein Grundriß in der Hoͤhe 3,3 Fig. 12, im oberen Niveau

der Oeffnungen, welche zum Behufe der Einfuͤhrung zweier Querstangen, die als

Stuͤzen fuͤr den Rost dienen, in den Seitenmauern der Heizstelle

angebracht sind.

Fig. 15 ist

ein Grundriß in der Hoͤhe 4,4 Fig. 12, im Niveau der

Oeffnung, die zum Durchgange der Flamme dient.

Fig. 16 ist

ein Grundriß des oberen Theiles der Heizstelle, im Niveau 5,5 Fig. 12 genommen.

Fig. 17 ein

Durchschnitt der Heizstelle nach der Linie 6,6 Fig. 14, welche

gleichfalls durch die Mitte des Rostes geht, allein senkrecht auf den Durchschnitt

Fig.

12.

Fig. 18 ist

ein Aufriß der Heizstelle nach der Linie 7,7, Fig. 13, von Vorne

gesehen.

Fig. 19 ist

ein seitlicher Aufriß der Heizstelle nach der Linie 8,8 Fig. 16.

A ist die Oeffnung des Aschenloches, Fig. 12, 18.

B das Aschenloch, Fig. 12, 13, 17.

C das Innere der Heizstelle, Fig. 12, 14, 15, 17.

D die Oeffnung zum Reinigen des Rostes des Herdes, Fig. 12, 15. Diese

Oeffnung ist mittelst eines in Falzen laufenden Thuͤrchens aus Gußeisen,

welches innen mit einer Platte aus Kapselthon bekleidet ist, verschlossen.

Beilaͤufig auf 2/3 der Hoͤhe dieses Thuͤrchens befindet sich

ein kleines Loch F von 2 Zoll, Fig. 18 und 20 in

demselben, welches zum Anschuͤren der Steinkohle dient. Dieses Loch wird mit

einem thoͤnernen Stoͤpsel verschlossen. Das Thuͤrchen ist an

dem Ende einer Kette G,

Fig. 18

angebracht, die uͤber zwei feststehende Rollen laͤuft, und durch ein

an ihrem entgegengesezten Ende aufgehaͤngtes Gewicht im Gleichgewichte

erhalten wird; zieht man an diesem Gegengewichte, so wird das Thuͤrchen

emporgehoben.

II, Fig. 12, 15 sind die Falzen, in

denen sich das Thuͤrchen schiebt.

a,Fig. 12, 15, 17 ist der

Durchgang fuͤr die Flamme.

bb, Fig. 12, 17 der gußeiserne Rost,

welcher von Unten nach Oben gegen den Durchgang fuͤr die Flamme 5 metrische

Zolle mißt, und der von den beiden Querstaͤben cc getragen wird.

jj, Fig. 14 sind Oeffnungen,

durch welche diese beiden Querstaͤbe, die dem Roste als Stuͤze dienen,

eingefuͤhrt werden.

dd, Fig. 12, 17 ist die Oeffnung oder

der Trichter, durch welchen das Brennmaterial auf den Rost der Heizstelle geworfen

wird.

Fig. 12, 16, 17, 18, 19, 21, 22 sind

Grundrisse und Durchschnitte des Apparates, mittelst welchem die Ladung der

Feuerstelle bei bedektem Feuer bewerkstelligt wird, und der aus folgenden Theilen

besteht:

1) aus einem schmiedeisernen oder gußeisernen Rahmen ef, Fig.

16, 21 und 22, welcher in zwei Faͤcher gh

abgetheilt ist. Das erste dieser Faͤcher g ist in

seinem Inneren mit Ziegeln oder einem großen Baksteine aus Kapselthon

ausgefuͤllt; das zweite h ist mit einer Platte

aus Eisenblech bedekt, welche in der Mitte zum Behufe der Aufnahme eines Cylinders

aus starkem Eisenbleche i, Fig. 17, 18, 19 ausgeschweift ist.

Dieser Dekel ist an seinem oberen Theile mittelst eines Dekels k, an seinem unteren Theile hingegen mittelst eines

Schieberegisters n, Fig. 21 geschlossen,

welches gleichfalls aus Eisenblech besteht, und dessen Kopf mittelst zweier Brazen

mm an dem Ring- oder Guͤrteleisen oo, Fig. 19, welches die

Kroͤnung der Heizstelle bildet, befestigt ist. Der erwaͤhnte Rahmen

ist uͤberdieß auch mit einer Eisenstange p, Fig. 16, 17, 18, 21, 22

ausgestattet, die sich mit einem Griffe g, Fig. 16

endigt.

2) aus einer eisernen Stange rr, Fig. 16, welche sich in

Brazen endigt, die mit Schrauben an dem Ring- oder Guͤrteleisen oo befestigt sind, und welche durch zwei

Oehrbolzen mit dem erwaͤhnten Rahmen verbunden ist. Der Zwek dieser Stange

ist den Apparat bei seiner versezenden Bewegung zu fuͤhren.

Die Scheidewand h des Rahmens dient, wie man aus Fig. 16 sieht,

zwischen den Ladungen als Dekel fuͤr den Trichter. Will man den Ofen laden,

so hebt man den Dekel k empor, schuͤttet die

Steinkohle in den Cylinder i, welcher um diese Zeit

unten durch das Register verschlossen ist, und bringt dann den Dekel wieder an Ort

und Stelle. Ist dieß geschehen, so faßt der Arbeiter den Griff q, und treibt denselben so lange fort, bis der vordere

Theil ee, Fig. 16 des Apparates in

tt angelangt ist, wo er durch zwei feste

Punkte angehalten wird. In Folge dieser versezenden Bewegung wird nun das zweite

Fach h jenen Raum einnehmen, an welchem sich

fruͤher das erste Fach g befand, d.h. der

Cylinder i ruht auf dem Trichter d, Fig.

17 und 21. Da das Register nn jedoch, weil es

fixirt ist, an dieser Bewegung nicht Theil nehmen konnte, so wurde der Cylinder

dadurch natuͤrlich geoͤffnet, so daß die Steinkohle auf den Rost

fallen mußte. Ist die Ladung auf diese Weise erfolgt, so fuͤhrt der Arbeiter

den Apparat wieder in seine fruͤhere Stellung zuruͤk, wobei sich das

Register von selbst schließt.

Die Falzen vv

,

Fig. 11, in

denen sich das Register schiebt, koͤnnen durch das Legen oder Sezen dreier

kleiner, eiserner Stangen x, x, x (Fig. 21 und 22) zwischen

dem Rahmen des zweiten Faches und dem Eisenbleche, womit dasselbe bedekt ist,

angebracht werden.

a', a', a', Fig. 12 und 15 sind

Oeffnungen in dem oberen Theile und in den Seiten der Heizstelle; der Zwek derselben

ist, im Augenblike, in welchem die Steinkohle auf den Rost faͤllt, oder in

welchem das Feuer angeschuͤrt wird, Luftschichten auf den unter die Muffel

tretenden Flammenkegel zu leiten.

b', b', b',Fig. 12, 16, 19 sind

Register aus starkem Eisenbleche, welche dazu bestimmt sind, durch ihren Schluß den

Durchgang der Luftschichten zu hemmen, oder durch die mehr oder weniger weite

Oeffnung derselben die noͤthige Quantitaͤt Luft eintreten zu lassen,

welche Quantitaͤt von der Groͤße der Ladung, von der Natur des

Brennmateriales (Holz, Torf oder Steinkohle), von der Zeit, welche seit dem ersten Augenblike der

Ladung verflossen ist, etc. abhangt. Die Basis dieser Luftsaͤule wechselt von

4 bis zu 32 Quadratzoll.

Der Apparat, durch welchen diese drei Register gleichzeitig gehandhabt werden

koͤnnen, in welcher Handhabung eigentlich die rauchverzehrende

Thaͤtigkeit der Heizstelle liegt, besteht aus zwei doppelten Winkeleisen, von

denen jedes zwei Arme hat. Das erste dieser Winkeleisen c',

c', c', Fig. 16 und 19 besteht aus einem

flachen Eisenstreifen, der die Heizstelle senkrecht umfaßt, und an welchem die drei

Register b', b', b', Fig. 12, 16 und 19

Jedes der an den Seiten befindlichen Register ist mit einem kleinen Loche

versehen, durch welches man den Durchgang der Flamme unter der Muffel

beobachten kann, indem man nur dann Steinkohle auf den Rost werfen darf,

wenn die Flamme die Oeffnung, durch die sie tritt, nicht ganz

ausfuͤllt. Eines dieser Loͤcher sieht man in Fig. 3 zwischen

b' und e'.A. d. O. mittelst Schrauben mit ausgekerbtem Kopfe festgemacht sind. Das zweite

Winkeleisen d', d', d',

Fig. 16 und

19 umfaßt

die Heizstelle horizontal, und ist an ersterem in e'e'

mittelst Naͤgel mit ausgekerbten Koͤpfen befestigt; es hat Arme aus

runden Eisenstangen, die sich in den Augen der Oehrbolzen f'f' schieben, welche in Schraubenmuttern, die in das Mauerwerk

eingelassen werden, eingeschraubt sind. In seiner Mitte ist es mit einer eisernen

Stange mit einem Griffe versehen, durch welchen der Apparat gehandhabt wird, d.h.

mittelst welchem man die Register oͤffnen oder schließen kann. Dieser Apparat

ist an beiden Seiten der Heizstelle Fig. 8 mittelst eines

doppelten eisernen Bandes h'h' befestigt, dessen

brazenfoͤrmige Enden in j'j' mit Schrauben mit

ausgekerbten Koͤpfen festgemacht sind, damit man den Apparat nach Belieben

abnehmen kann.

ii, Fig. 16 ist ein kleines

doppeltes Winkeleisen, welches entweder an beiden oder nur an einem einzigen Arme

graduirt und mit Brazen versehen ist, die in das Mauerwerk eingelassen, oder

mittelst Schrauben in einem der Guͤrteleisen des Ofens befestigt sind. Dieses

Winkeleisen dient dem Heizer als Fuͤhrer, indem es ihm den Grad der Oeffnung

der Register, und dadurch die Groͤße der Basis der auf den Flammenkegel

geleiteten Luftsaͤule angibt. Auf jede Linie Oeffnung der Register kommt

naͤmlich 1,25 Zoll.

Zu bemerken ist: 1) daß, wenn die beiden eben beschriebenen Apparate an Heizstellen

von großem Umfange angebracht wuͤrden, dieselben mit fixirten Rollen versehen

werden muͤßten, um deren Bewegung sanfter zu machen; daß, wenn man nur ein

und dasselbe Brennmaterial anwendet, und wenn die Ladungen constant sind, man beide

Apparate gleichzeitig steuern koͤnnte, und zwar mittelst einer senkrechten

Welle, die sich in fixirten Zapfenlagern dreht, und welche vor der Heizstelle zwischen den

Guͤrteleisen und einer Flaͤche angebracht waͤre, die durch die

Falzen, in denen sich das Thuͤrchen schiebt, geht. Diese Welle koͤnnte

an ihrem oberen Theile, in gleicher Hoͤhe mit der Basis des ersten Apparates,

mit einem horizontalen Daumen, welcher durch ein an dem Rahmen angebrachtes

Muschelrad in drehende Bewegung versezt werden koͤnnte, versehen seyn,

waͤhrend sich an ihrem unteren Theile, etwas uͤber dem horizontalen

Winkeleisen des zweiten Apparates, ein horizontales Muschelrad befaͤnde,

welches durch seine Einwirkung auf einen senkrechten, in der Mitte dieses zweiten

Winkeleisens befestigten Daͤumling den zweiten Apparat in Bewegung sezen

koͤnnte. Bei einer solchen Einrichtung wuͤrde die Kraft, welche die

Ladung der Heizstelle bewirkt, zugleich auch die Register oͤffnen.

Tafeln