| Titel: | Verbesserungen an den Maschinen zum Zurichten von Flachs, Hanf und anderen Faserstoffen, auf welche sich Thomas Moore Evans, Kaufmann zu Birmingham in der Grafschaft Warwick, in Folge einer von einem Fremden erhaltenen Mittheilung, am 10. Januar 1833 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 50, Jahrgang 1833, Nr. LVI., S. 265 |

| Download: | XML |

LVI.

Verbesserungen an den Maschinen zum Zurichten von

Flachs, Hanf und anderen Faserstoffen, auf welche sich Thomas Moore Evans, Kaufmann zu Birmingham in der

Grafschaft Warwick, in Folge einer von einem Fremden erhaltenen Mittheilung, am 10. Januar 1833 ein Patent ertheilen

ließ.

Aus dem London Journal of Arts. August 1833, S.

1.

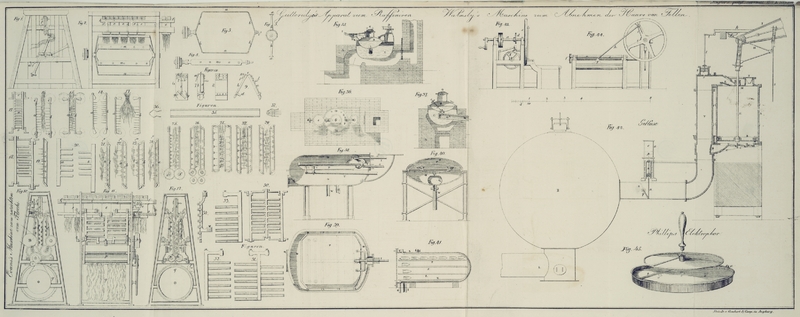

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Verbesserungen an den Maschinen zum Zurichten von Flachs, Hanf

etc.

Die unter obigem Patente begriffenen Verbesserungen und Erfindungen beziehen sich: 1)

auf jene Operation, durch welche die holzigen Theilchen des rohen Hanfes, Flachses

oder sonstigen Faserstoffes entfernt werden, d.h. auf das sogenannte Klopfen, und 2)

auf das Hecheln, Kaͤmmen oder Oeffnen der Fasern, um denselben die zum

Spinnen noͤthige Vorbereitung zu geben. Folgende Beschreibung der auf Tab.

IV. abgebildeten Theile wird die ganze Maschinerie deutlich machen.

Fig. 1 ist

eine Endansicht der Klopfmaschine in voller Thaͤtigkeit. Fig. 2 gibt eine

Fronteansicht derselben. Die wesentlichen Theile dieser Maschine, und jene, auf

welchen die Erfindung eigentlich beruht, sind zwei Paare sich umdrehender Klopfer,

von denen jeder aus langen, in gehoͤrigen Armen aufgezogenen Rippen oder

Blaͤttern besteht. In Fig. 3, 4 und 5 sieht man ein Paar

dieser Klopfer einzeln fuͤr sich in verschiedenen Stellungen abgebildet. Die

Blaͤtter oder Rippen aa koͤnnen aus

hartem Holze oder irgend einem anderen geeigneten Materiale verfertigt werden; sie

muͤssen breit, aber duͤnn, und an den Kanten etwas abgerundet seyn,

damit sie die Hanf- und Flachsfasern nicht abschneiden, wenn sie gegen

dieselben schlagen. Die beiden Blaͤtter laufen mit einander parallel, und

sind in einem sechsekigen, Gestelle aufgezogen, welches man, am besten aus Fig. 3 ersieht;

die Arme bb sind etwas schief geneigt, so daß sie mit den

Blaͤttern stumpfe Winkel bilden; und von der Mitte der Arme laufen kurze

Achsen cc aus, um welche sich die Klopfer

drehen.

Die Achsen beider Klopferpaare ruhen in Zapfenlagern, welche sich, wie Fig. 1 zeigt,

in horizontalen Riegeln an den Enden der Maschine befinden, und sind so weit von

einander entfernt, daß die Arme und die Blaͤtter des einen Paares, indem sich

dieselben nach entgegengesezten Richtungen drehen, abwechselnd innerhalb jenen des

naͤchsten Paares durchgehen koͤnnen, ohne damit in Beruͤhrung

zu kommen.

An dem einen Ende eines jeden Klopferpaares ist an dessen Achse ein Zahnrad d angebracht. Da nun diese Raͤder gleiche

Durchmesser haben und in einander eingreifen, so drehen sich beide Klopfer mit

gleicher Geschwindigkeit nach entgegengesezten Richtungen, indem zur Bewirkung der

kreisenden Bewegung an einer der Achsen ein Laufband und ein Rigger befestigt ist.

Damit die Klopfblaͤtter bei diesen Umdrehungen nicht mit einander in

Beruͤhrung kommen, ist eine solche Vorkehrung getroffen, daß die

Blaͤtter des einen Klopfers senkrecht stehen, waͤhrend jene des

anderen in eine wagerechte Stellung gerathen.

Nachdem nun die Rinde des Flachses oder Hanfes vorher auf irgend eine der

gewoͤhnlichen Methoden gebrochen worden, werden kleine Buͤschel des

Faserstoffes ausgebreitet, und deren Enden zwischen, die Wangen der Klammern oder

Haͤlter gebracht. Da nun diese Klammern bedeutend von den

gewoͤhnlichen Klammern abweichen, so will ich, bevor ich zeige, auf welche

Weise sie arbeiten, vorher noch deren Einrichtung beschreiben.

In Fig. 6, 7, 8 und 9 sieht man die

Klammer in verschiedenen Richtungen, a und b sind zwei Brettchen, welche an ihrem Scheitel mittelst

eines Angelgewindes c mit einander verbunden sind, so

daß dieselben, wie Fig. 7 und 9 zeigen, geoͤffnet

und geschlossen werden koͤnnen. Die unteren Theile dieser Brettchen, welche

die Wangen bilden, sind ausgezahnt, so daß die Enden des Flachses oder Hanfes,

welche zwischen dieselben kommen, davon sicher festgehalten werden, wenn die Wangen

geschlossen werden, dd sind zwei Stuͤke,

welche aus dem Brettchen b hervorragen, und an deren

Enden sich ein Oehr befindet. Am Ruͤken des Brettchens a ist ein doppelarmiger Hebel e angebracht,

der sich um den feststehenden Stift f dreht, und der

zwei kreisfoͤrmige Keile gg fuͤhrt.

Diese Keile passen, wenn die Klammern geschlossen sind, in die Oehre der

Stuͤke dd, und halten dieselben fest. An

dem oberen Theile des Brettchens a befindet sich ferner

ein Segment eines Sperrrades h, welches sich um den Zapfen i dreht, und durch die Feder k herabgedruͤkt wird. In dieses Sperrrad greift das Ende des Hebels

e, so daß folglich die kreisfoͤrmigen Keile,

welche die Klammern geschlossen erhalten, in den Oehren festgehalten werden, und daß

sich die Klammern bei den Erschuͤtterungen, die sie in der Klopfmaschine

erleiden, nicht oͤffnen koͤnnen. Sollen die Klammern naͤmlich

wieder geoͤffnet werden, so muß das Sperrrad h

gehoben und der Hebel e mittelst des Griffes l bei Seite gestoßen werden, wodurch dann die

kreisfoͤrmigen Keile ff aus den Oehren der

Stuͤke dd treten, so daß sich die BrettchenBtettchen der Klammer augenbliklich oͤffnen. Um die Klammern oder

Haͤlter in den Maschinen aufhaͤngen zu koͤnnen, ist ein

Stuͤk Eisenblech m am Ruͤken des

Brettchens a befestigt und rechtwinkelig gebogen, so daß

auf diese Weise ein Falz gebildet wird, mittelst welchem die Klammern in die

Maschine geschoben und darin aufgehaͤngt werden koͤnnen.

Diese Klammern werden nun, wenn sie mit Material beladen sind, in die Klopfmaschine

gebracht, wie man sie in Fig. 1 und 2 bei eee auf dem Riegel oder der Stange f ruhend sieht. Hierauf werden die Klopfer auf die oben

beschriebene Weise in Bewegung gesezt, wo dann die Raͤnder der

Blaͤtter abwechselnd bald auf der einen, bald auf der anderen Seite an den

herabhaͤngenden Hanf oder Flachs schlagen werden, um denselben von den

sogenannten Agen zu befreien, und um ihn zum Hecheln geeignet zu machen.

Die ganze Maschine ist mit einem Brettergehaͤuse umgeben, damit der Staub

nicht aus einander fliegen kann. Man kann uͤbrigens auch noch einen Apparat

mit einem Geblaͤse anbringen, wodurch der von der Maschine erzeugte Staub aus

der Maschine und aus dem Gebaͤude geschafft wird.

Um die Hanf- oder Flachsbuͤschel in die Maschine zu bringen, wird die

Klammer oder der Haͤlter zuerst auf das hervorstehende Ende des Riegels oder

der Stange f gebracht, und dann auf dieser in die

Maschine geschoben. Ist der Flachs oder der Hanf hinlaͤnglich

gesaͤubert, so werden die Klammern mit demselben oben am Scheitel der

Maschine herausgenommen, waͤhrend man unten an dem Ende des Riegels wieder

neue dafuͤr einschiebt. Wenn man will, kann man die Flachsbuͤschel

oder Straͤhne auch allmaͤhlich durch die Klopfmaschine laufen lassen,

und dann auf einem aͤhnlichen Riegel in die Hechelmaschine bringen, so daß

das Klopfen und Hecheln ununterbrochen fortdauern kann.

In Fig. 10,

11 und

12 sieht

man den Hechel- oder Kaͤmmapparat, in welchem die Fasern

geoͤffnet, und das Werg von denselben getrennt wird. Fig. 10 ist

naͤmlich eine Endansicht der Maschine; Fig., 11 zeigt dieselbe von Vorne, und Fig. 12 ist ein

Querdurchschnitt derselben beinahe durch deren Mitte und in senkrechter Richtung

genommen. Die Enden der Maschine bestehen aus senkrechten Pfosten, welche durch

Laͤngenbalken oder Stangen und Schraubenmuttern mit einander verbunden sind.

Die Hechelspizen, welche auf den Flachs oder Hanf zu wirken haben, sind in den

Rahmen a, b, c und d

angebracht; der Flachs oder Hanf wird auf die beschriebene Weise von den Klammern

e, e, e festgehalten, welche an dem durch die

Maschine laufenden Riegel oder Balken ff

aufgehaͤngt sind.

Um die Principien dieser Maschine, und die Art und Weise, auf welche dieselbe

arbeitet, anschaulich und deutlich zu machen, ist in Fig. 13 bis 17 gezeigt,

wie die Hecheln auf den Flachs wirken.

Gesezt es sind, wie diese Figuren zeigen, in den Rahmen a

und b zwei Reihen Hechelspizen aufgezogen, und es

bewegen sich beide Rahmen mittelst der Winkelhebel cc und dd auf solche Weise, daß sie sich

beide mit gleicher Geschwindigkeit nach entgegengesezten Richtungen drehen, so wird

sich offenbar jeder Theil der Rahmen und der Hecheln in Kreisen bewegen, die den von

den Winkelhebeln beschriebenen Kreisen entsprechen, so zwar, daß sich die

Hechelspizen nach der Richtung der Pfeile und in Kreisen bewegen, die in Fig. 14 durch

Punkte angedeutet sind. Waͤhrend dieser Bewegung und waͤhrend das

erste absteigende Viertheil des Kreises beschrieben wird, bringen die Winkelhebel

die Rahmen naͤher an einander, wie aus Fig. 15 ersichtlich.

Hierauf beginnen die Rahmen sich von einander zu entfernen, indem sie das zweite

absteigende Viertheil beschreiben, und in die in Fig. 16 abgebildete

Stellung gelangen. So wie sie sich dann weiter umdrehen, entfernen sie sich noch

weiter von einander, bis sie bei dem Durchlaufen des ersten aufsteigenden

Viertheiles des Kreises in die groͤßte, in Fig. 17 angegebene

Entfernung gelangen, worauf sie dann endlich beim Zuruͤklegen des lezten

Viertheiles wieder in die Stellung Fig. 14

zuruͤkkehren. Wenn daher, wie in Fig. 14 und 15, zwischen

zwei Reihen von Hecheln oder Kaͤmmen ein Buͤschel Flachs oder Hanf

aufgehaͤngt, und die kreisende Bewegung hinlaͤnglich lange Zeit

fortgesezt wird, so wird der Flachs in der ganzen der Einwirkung der Hecheln

ausgesezten Laͤnge gekaͤmmt oder gehechelt werden, obschon die

einzelnen Hechelspizen sich nur in einem sehr kleinen Raume bewegten.

Nach diesem Systeme ließe sich nun allerdings eine sehr gute und einfache

Hechelmaschine verfertigen, wenn die Hechelspizen beim Herausziehen aus dem Flachse,

wie Fig. 17

zeigt, nicht Flachsfasern um sich ziehen wuͤrden, so daß hierdurch ein großer

Verlust an Material entstehen muͤßte. Um diesem Uebelstande abzuhelfen, ist eine Vorrichtung

noͤthig, durch, welche die Spizen gereinigt werden, welche aber sehr

complicirt ist. Bei der vorliegenden verbesserten Maschine laͤßt sich nun

derselbe Zwek auf eine einfachere und erfolgreichere Weise erreichen. Das Princip,

nach welchem die neue verbesserte Maschine in dieser Hinsicht eingerichtet ist, ist

aus Fig. 18

bis 24

ersichtlich. An zwei beweglichen Rahmen, die in Fig. 20 bei a und b einzeln fuͤr

sich dargestellt sind, sind zwei Reihen von Kaͤmmen oder Hecheln befestigt.

Jeder Rahmen besteht aus einer senkrechten Stange b mit

Seitenarmen, an denen sich die Hechelspizen befinden. Diese Arme laufen parallel und

sind gleichweit von einander entfernt; sie sind jedoch an beiden Rahmen so

befestigt, daß, wenn beide Rahmen wie in Fig. 18 zusammengebracht

werden, die Arme des einen Rahmens in die Zwischenraͤume zwischen den Armen

des anderen Rahmens passen. Die Rahmen werden mittelst drehbarer Winkelhebel oder

Kurbeln, an denen sie festgemacht sind, in Bewegung gesezt; wenn sich die

Winkelhebel um ihre Achse drehen, so gehen die Arme des einen Rahmens zwischen jenen

des anderen durch, ohne daß dieselben einander beruͤhren. Auf diese Weise

wird, wie man zu sagen pflegt, eine Reihe von Kaͤmmen oder Hecheln gebildet;

die verbesserte Maschine hat jedoch zwei solche Reihen von Kaͤmmen, und die

Spizen der Hecheln der einen Reihe stehen den Spizen der Hecheln der anderen Reihe

gegenuͤber.

Die Art und Weise, auf welche die eine Hechelreihe auf den Flachs wirkt, ersieht man

aus den Seitenansichten, Fig. 21, 22, 23,24. In Fig. 21 sind die

Winkelhebel beinahe senkrecht, wo sich dann die Spizen von beiden Hechelrahmen

außerhalb dem Flachse befinden; so wie sich die Winkelhebel aber in der Richtung der

Pfeile umdrehen, kommen die Rahmen in die Stellung. Fig. 22, in welcher die

Hechelspizen des einen Rahmens a in den Flachs

einzudringen beginnen, worauf sie dann, indem sie in die Stellung Fig. 23 herabsteigen,

dessen Fasern kaͤmmen oder zertheilen. So wie die Umdrehung der Winkelhebel

fortwaͤhrt, kommen die beiden Rahmen a, b in die

Stellung Fig.

24, in welcher sich die Spizen des Rahmens a

aus dem Flachse zuruͤkziehen, waͤhrend jene des Rahmens b nun naͤher kommen, die Flachsfasern von

ersteren entfernen, und sie durch die absteigende Bewegung der Spizen

kaͤmmen.

Man wird hieraus ersehen, daß, wie die Kaͤmme oder Hecheln der Rahmen a und b vortreten, dieselben

den ganzen Buͤschel Hanf oder Flachs vorwaͤrts treiben, und es

unmoͤglich wachen, daß die Fasern emporgehoben oder verworren werden, indem

jeder Rahmen beim

Vorwaͤrtsschreiten die Fasern von den Spizen des naͤchst

vorhergehenden Rahmens befreit.

Eine einzige Reihe solcher Hecheln oder Kaͤmme wuͤrde jedoch, indem sie

nur auf eine Seite des Flachses wirkt, dessen Fasern nur unvollkommen

oͤffnen. Es ist daher, um den fraglichen Zwek auf die wirksamste Weise zu

erreichen, noͤthig, daß man zwei Reihen solcher Kaͤmme oder Hecheln

auf die entgegengesezten Seiten des Flachsbuͤschels wirken laͤßt, wie

dieß auf die in Fig. 25 bis 29 dargestellte Art

geschehen kann. Die Winkelhebel der beiden gegenuͤberstehenden Reihen von

Hechelrahmen a, b und c, d

sind durch ein Paar Zahnraͤder e, f

Fig. 25, oder

wie in Fig.

26 durch vier Zahnraͤder mit einander verbunden. Hierdurch werden

beide Reihen auf ein Mal mit gleichen Geschwindigkeiten, aber nach entgegengesezten

Richtungen in Bewegung gesezt, wobei das Kaͤmmen oder Hecheln auf die in den

fuͤnf lezten Figuren dargestellte Weise von Statten geht.

Wir haben bisher nur zwei Hechelrahmen, welche eine auf beide Seiten des

Flachsbuͤschels wirkende Hechelreihe bilden, betrachtet; um jedoch mit einer

groͤßeren Quantitaͤt von Material auf ein Mal arbeiten zu

koͤnnen, koͤnnen mehrere solcher Reihen der Breite nach in einer

einzigen Maschine angebracht werden. Eine Methode, nach welcher vier Hechelreihen an

einer Seite der Maschine verbunden werden koͤnnen, sieht man in Fig. 30. Die

Hecheln werden hier von drei Rahmen getragen, von denen der mittlere nach beiden

Seiten hin, die beiden anderen hingegen nur nach Einwaͤrts zu mit Armen

versehen sind. Um Rahmen dieser Art in Bewegung sezen zu koͤnnen,

muͤssen dieselben mit dreifachen Winkelhebeln, wie man in Fig. 30 einen sieht, in

Verbindung gesezt werden.

Dieß ist das Princip, nach welchem die verbesserte Hechelmaschine eingerichtet ist;

wir wollen nun noch zu einigen Details uͤbergehen.

Die in Fig. 10

bis 12

abgebildete Maschine hat vier Reihen Hecheln oder Kaͤmme, welche nach dem in

Fig. 30

gegebenen Plane gebaut sind. a, b sind die vorderen, und

c, d die hinteren Hechelreihen; e, e, e sind die Klammern, in denen der vorher

gebrochene Flachs oder Hanf festgehalten ist, und welche an dem Riegel f aufgehaͤngt sind. Die Hechelrahmen sind am

Scheitel und am Grunde an den Winkelhebeln g, g

festgemacht, welche saͤmmtlich, wie Fig. 10 und 11 zeigt,

durch ein Raͤderwerk verbunden sind, und durch ein Laufband und einen Rigger

h getrieben werden. Da die Form und der Bau der

Hechelrahmen vielleicht aus der Zeichnung der ganzen Maschine nicht deutlich genug

erhellen duͤrften, so sind dieselben in Fig. 31 bis 34 einzeln und

von verschiedenen Seiten dargestellt.

Wenn nun die Kaͤmme oder Hecheln auf die angegebene Weise in Bewegung gesezt

werden, so wirken dieselben auf die gleichfalls beschriebene Weise auf den

Flachsbuͤschel, um die Fasern desselben zu oͤffnen. Die

Flachsbuͤschel werden progressiv durch die Maschine gefuͤhrt, indem

die Klammern auf dem Riegel f hingleiten, und zwar in

Folge der Wirkung der endlosen Kette ii, an der

die Klammern einzeln durch einen in eines der Kettenglieder einfallenden Haken

festgemacht sind. Die Kette i wird durch ein an der

Welle des Winkelrades k befindliches Stirnrad getrieben,

und dieses Winkelrad erhaͤlt durch ein Winkelgetriebe, welches sich an der

Welle eines aͤhnlichen Winkelrades l befindet,

eine langsam kreisende Bewegung, indem dieses leztere Rad durch ein anderes

Getriebe, welches an dem Ende der oberen Winkelhebel- oder Kurbelachse

aufgezogen ist, getrieben wird. Auf diese Weise werden die Klammern mit den von

ihnen gefaßten Flachsbuͤscheln langsam durch die Maschine gefuͤhrt,

wobei der Flachs oder der Hanf anfangs der Einwirkung grober und weit von einander

entfernter Hebelspizen, zulezt aber hingegen der Einwirkung feiner und nahe an

einander befindlicher Spizen ausgesezt wird. Ist diese Wirkung erfolgt, so gelangt

die Klammer endlich an dem entgegengesezten Ende der Maschine wieder aus derselben

heraus. Sollte der Arbeiter uͤbersehen, die auf diese Weise an dem Ende der

Maschine erscheinende Klammer in Empfang zu nehmen, so wuͤrde die Maschine

zum Stehen kommen, indem dann naͤmlich der gegliederte Hebel no

Fig. 11, an

dessen Ende sich eine Gabel befindet, das Laufband von dem stillstehenden auf den

losen Rigger uͤbertragen, und so die Einwirkung der Triebkraft auf die

Maschine unterbrechen wuͤrde.

Da die Hecheln oder Kaͤmme beim Einwirken auf den Flachs und beim Theilen der

Fasern desselben einige Fasern in Werg verwandeln, so wird dieses Werg durch die

absteigende Bewegung der Hecheln aus dem Flachse herausgeschafft und zwischen zwei

geriefte Walzen pp gefuͤhrt, von denen es

auf die große Trommel q gelangt, wo es in zwei

Schichten, d.h. in einer Schichte von groͤberem und von feinerem Werg, um den

Umfang der Trommel geschlagen wird, wozu die Walze r

mithilft. Hat sich auf diese Weise eine bestimmte Quantitaͤt Werg auf der

Trommel angesammelt, so kann man dasselbe in Fließen abschneiden. Die gerieften

Walzen und die Trommel werden durch die in Fig. 10 und 11

ersichtlichen Raͤderwerke und Laufbaͤnder in Bewegung gesezt.

Wenn nun der Flachs oͤder Hanf durch die Klopf- und Hechelmaschine

gegangen, so werden die Wangen der Klammern geoͤffnet, die Enden des Flachses

umgekehrt, und der Flachs neuerdings wieder in die Maschine gebracht, damit nun auch

diese Enden der Einwirkung der Maschine ausgesezt werden. Damit nichts von dem

Flachse an den Aesten der beweglichen Rahmen haͤngen bleiben koͤnne,

ist jeder dieser Rahmen mit einem Schilde versehen, der aus einer polirten

Eisen- oder Messingplatte besteht, und der einen Theil der Hecheln und der

Koͤpfe der Schrauben, mittelst welcher sie an den Armen befestigt sind,

bedekt.

Diese Gehaͤuse oder Schilde sieht man in Fig. 35, 36 und 37 einzeln fuͤr

sich. Wenn die Metallplatte in die aus Fig. 36 ersichtliche

Form gebogen worden, so wird sie uͤber die Arme der Hechelrahmen geschoben,

an denen sie in Folge ihrer Elasticitaͤt hinlaͤnglich fest

haͤlt. Fig.

37 zeigt, auf welche Weise der Schild die Hecheln oder Kaͤmme dekt.

Zu bemerken ist jedoch, daß die Raͤnder dieser Schilde je nach den

Stellungen, in die sie gebracht werden, in verschiedenem Grade hervorragen

muͤssen. Jene, welche die oberen Hechelarme zu deken haben, brauchen nur

wenig hervorzuragen, damit die Spizen unbedekt bleiben, und frei in die

Buͤschel Flachs eindringen koͤnnen. Die Schilder der unteren Hecheln

muͤssen hingegen weit hervorragen, damit die Hechelspizen nicht zu tief in

den Flachs eindringen, und zwar zu dem Behufe, damit das Werg, welches sich sonst

nur schwer von den unteren Kaͤmmen oder Hecheln losmachen wuͤrde,

leicht herabfallen kann.

Da es vortheilhaft seyn duͤrfte, wenn jeder Buͤschel Flachs an den

unteren Enden gehechelt oder gekaͤmmt wuͤrde, bevor noch dessen Mitte

gehechelt wird, so braucht man, um auch zu diesem Zweke zu gelangen, nur einige der

Hechelspizen der oberen Arme zu entfernen.

Der Patenttraͤger nimmt keinen der einzelnen Theile, sondern die Verbindung

derselben zu dem angegebenen Behufe als seine Erfindung in Anspruch.

Tafeln