| Titel: | Verbesserungen an den metallenen Oehren oder Oehsen der Knöpfe, auf welche sich John Holmes, Mechaniker von Birmingham, Grafschaft Warwick, am 4. Mai 1833 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 50, Jahrgang 1833, Nr. LXXIX., S. 350 |

| Download: | XML |

LXXIX.

Verbesserungen an den metallenen Oehren oder

Oehsen der Knoͤpfe, auf welche sich John Holmes, Mechaniker von Birmingham, Grafschaft

Warwick, am 4. Mai 1833 ein Patent ertheilen

ließ.

Aus dem London Journal of Arts. September 1833, S.

69.

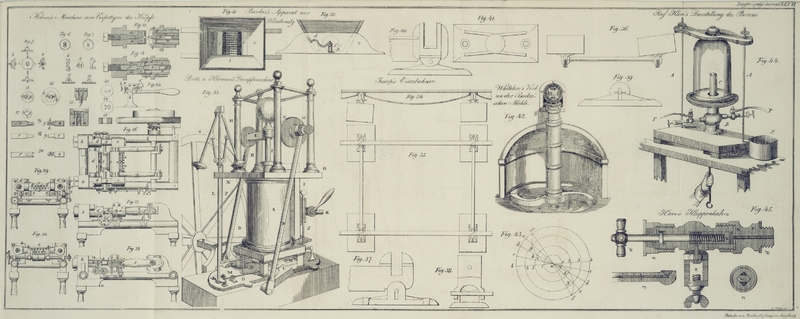

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Verbesserungen an den metallenen Oehren der

Knoͤpfe.

Meine Erfindung, sagt der Patenttraͤger, besteht darin, daß ich an Scheiben

oder Stuͤken aus duͤnnem Metalle, welche die Ruͤken oder

unteren Flaͤchen der Knoͤpfe bilden, eigens geformte

Erhoͤhungen anbringe, die die Oehren oder Oehsen der Knoͤpfe bilden

sollen; oder darin, daß ich diese Oehren oder Oehsen aus Scheiben oder Metallplatten

forme, welche die ganze Substanz irgend einer Art von Knoͤpfen, die keine

flache Oberflaͤche erfordern, bilden; oder darin, daß ich die Oehren oder

Oehsen aus duͤnnen Stuͤkchen Metallblech verfertige, welche

Stuͤkchen nicht mit dem Ruͤken der Knoͤpfe aus einem

Stuͤke bestehen, sondern durch eine Loͤthung, einen Kitt, oder auf

irgend eine andere Weise mit dem Ruͤken oder irgend einem anderen Theile der

Knoͤpfe verbunden werden, die Knoͤpfe moͤgen mit Florentin

uͤberzogen seyn oder aus irgend einem Metalle, aus Perlmutter, Horn,

Elfenbein, Holz oder einer anderen Substanz bestehen.

Da die Gestalt oder Form meiner verbesserten Oehren einige Veraͤnderungen

erleiden kann, so will ich zuerst jene Form beschreiben, der ich den Vorzug vor

allen uͤbrigen gebe, und welche sich auf der Metallscheibe, die den

Ruͤken des Knopfes bildet, erhebt; 2) werde ich einige zwekmaͤßige

Veraͤnderungen in der Form dieser Oehre am geben; 3) werde ich zeigen, wie

die Oehren nicht aus einem Stuͤke mit den Scheiben oder Ruͤken

verfertigt, sondern erst spaͤter durch eine Loͤthung, einen Kitt oder

auf eine andere Weise damit verbunden werden; 4) werde ich die Werkzeuge und Bunzen,

deren man sich zur Verfertigung dieser Oehren bedient, beschreiben, und 5) endlich

die ganze Maschinerie, deren ich mich bediene, obschon ich mich gerade nicht auf die

genaue Befolgung der Einrichtung dieser Maschine beschraͤnke, da man sich

wohl auch einer gewoͤhnlichen Fluͤgel- oder

Hebel-Ausschlagpresse hierzu bedienen kann.

In Fig. 1 sieht

man eines meiner verbesserten Oehren eines Knopfes, welches hier aus der den

Ruͤken des Knopfes bildenden Metallscheibe geformt ist. Fig. 2 ist eine

Seitenansicht desselben Knopfes, in welcher man durch dieses Oehr sieht. In Fig. 3 sieht

man dasselbe Oehr endwaͤrts. Fig. 4 ist ein

Durchschnitt durch das Oehr und die Scheibe nach der punktirten Linie AB

Fig. 1,

waͤhrend

Fig. 5 einen

eben solchen Durchschnitt nach der punktirten Linie CD

vorstellt. Alle diese Figuren, so wie die spaͤter noch zu beschreibenden

Oehre, und die zu deren Verfertigung dienenden Instrumente sind in der

Haͤlfte ihrer wirklichen Groͤße gezeichnet.

Man wird aus diesen Zeichnungen ersehen, daß die Oehren oder Oehsen aa hier dadurch gebildet sind, daß sie zum Theil aus dem

Wen b geschnitten und dann emporgetrieben werden. Sie

werden hierbei mittelst eigener Instrumente oder Bunzen so geformt und

gedruͤkt, daß der Scheitel der Oehren abgerundet ist, wie man bei c sieht; die Raͤnder des Metalles werden ferner

so abgedreht, daß sie den Faden, mittelst welchem sie angenaͤht werden, nicht

abschneiden. Man wird ferner bemerken, daß, da die Faden beim Annaͤhen nur

durch eine einzige Oeffnung gehen koͤnnen, und da diese Oeffnung

uͤberall abgerundet ist, die Faden saͤmmtlich in dem Mittelpunkte des

Oehres bleiben werden, und daß diese Form der Oehren also eine viel genauere

Befestigung des Knopfes an den Kleidern zulaͤßt. Die Enden des Oehres oder

die Theile so, welche sich aus der Scheibe oder aus dem Ruͤken b erheben, sind beinahe kreisrund, damit kein Metallrand

gegen die Seiten des Knopfloches gerichtet ist. Wenn das Oehr daher angenaͤht

ist, so bildet es in Verbindung mit den Faden eine runde Befestigung, in Folge deren

das Oehr das Knopfloch nicht abnuͤzt oder ausfranst: die Faden fuͤllen

naͤmlich, wenn der Knopf gehoͤrig angenaͤht worden, die

Oeffnung durch das Ohr beinahe aus, und vollenden also jenen Theil des Kreises, der

bei der Bildung der halbmondfoͤrmigen Theile des Oehres mittelst der Bunzen

oder Model aus demselben herausgeschafft wurde. Meine Absicht ist daher, daß die

inneren Raͤnder des Oehres so viel als moͤglich von den Faͤden,

durch welche der Knopf an den Zeug angenaͤht ist, weggekehrt seyn soll; daß

die Außenseite des Oehres eine solche Form haben soll, daß sie dem Knopfloche

uͤberall abgerundete Oberflaͤchen darbietet; und daß der Faden die

durch das Oehr gehende Oeffnung so ausfuͤllen soll, daß eine runde

Befestigung des Knopfes an dem Kleide entsteht. Der Ruͤken der in diesen

Figuren abgebildeten Knoͤpfe hat hier jene Form, die er an jenen

Knoͤpfen zu haben pflegt, welche mit Florentin oder einem anderen Fabrikate

uͤbers zogen, oder mit Metallblaͤttchen belegt werden sollen, wo dann

die Raͤnder dieses Blaͤttchens oder Ueberzuges uͤber die

schiefen Raͤnder der Ruͤken gebogen und geschlossen werden.

In Fig. 6 sieht

man ein Oehr, an welchem der Ausschnitt in der Metallscheibe oder in dem

Ruͤken nicht halbkreisfoͤrmig oder halbmondfoͤrmig ist, wie ihn

Fig. 1

zeigte, sondern an welchem derselbe durch eine parallele Rippe an dem Model und eine

entsprechende Furche in

dem Bunzen erzeugt wurde. Fig. 7 ist eine andere

Form von Oehr, dessen Seiten dadurch gebildet werden, daß sowohl die Seiten des

Models, als jene des Bunzens gerade laufen. Diese Art von Oehren runde ich durch

eigene, spaͤter zu beschreibende Bunzen oder Instrumente ab, damit dieselben

die Faden nicht abschneiden. In Fig. 8 steht man ein

verbessertes Oehr, an welchem bloß Theile ff des

Ruͤkens des Knopfes mit dessen Enden verbunden sind. Oehren dieser Art eignen

sich vorzuͤglich fuͤr solche Knoͤpfe, an denen ein metallener

Ueberzug von den schraͤgen Kanten der Enden eingeschlossen wird;

uͤbrigens kann das Oehrstuͤk auch auf eine andere Weise mit der

Vorderflaͤche des Knopfes verbunden werden. Fig. 9 zeigt ein aus einer

kleinen Metallscheibe gg gehobenes Oehr, welches an die

den Knopf bildende Metallplatte geloͤthet, oder auf eine andere Weise daran

befestigt werden kann. Fig. 10 stellt ein

anderes, zu gleichem Zweke dienendes Oehr vor, an welchem bloß die metallenen Theile

hh an dem Ruͤken des Knopfes

angeloͤthet oder auf sonstige Weise daran befestigt werden; so kann man z.B.

ein ringfoͤrmiges, den Ruͤken des Knopfes bildendes Stuͤk

daruͤber anbringen, und dieses dann auf die beschriebene Weise an dem

vorderen Theile des Knopfes befestigen. Fig. 11 ist ein Oehr,

welches aus einer Metallplatte mit schraͤg abgeschnittenem Rande gebildet

ist, und welches sich hauptsaͤchlich fuͤr Knoͤpfe aus

Perlmutter, Horn, Holz, Papier oder anderen Substanzen eignet. In dem Ruͤken

des Knopfes befindet sich zur Aufnahme des Metallblaͤttchens ein

schwalbenschwanzfoͤrmiger Ausschnitt, in welchen das Metallblaͤttchen

mit schraͤg abgeschnittenem Rande gedrukt, und dann auf gewoͤhnliche

Weise darin festgemacht wird, wie dieß aus Fig. 12 ersichtlich.

Nachdem ich hiermit die verschiedenen Formen meiner verbesserten Oehren beschrieben,

will ich nun zur Beschreibung der Werkzeuge, Bunzen oder Model uͤbergehen,

durch welche ich den Ruͤken oder die Ruͤkenplatte aus einem

Metallbleche ausschneide, und zugleich auch dem Oehre die gehoͤrige Form

gebe. Fig. 13

ist ein Laͤngendurchschnitt durch ein Paar solcher Model oder Matrizen und

Bunzen, an welchem beide einzeln fuͤr sich dargestellt sind. Fig. 14 ist ein

aͤhnlicher Durchschnitt; nur sind hier die beiden Theile mit einander

verbunden, und in jenem Augenblike dargestellt, in welchem das Oehr gebildet wird,

nachdem die Ruͤkenplatte des Knopfes aus dem Metallbleche ausgeschnitten

worden. Fig.

15 ist eine Ansicht des Bunzens von Vorne; Fig. 16 ist eine

aͤhnliche Ansicht des Gegenmodels oder der Matrize, a ist der eigentliche Bunzen oder das Schneidinstrument, und b das Widerlager, durch dessen kreisfoͤrmigen

Rand die Metallplatte aus dem Bleche ausgeschnitten wird. c ist eine in dem Bunzen a angebrachte Patrize, auf welche der

Knopfmacher seinen Namen graviren lassen kann. Diese Patrize sieht man in Zig. 17

von Vorne und aus dem Bunzen herausgenommen, d ist der

Gegenmodel oder die Matrize fuͤr den Bunzen c Man

wird hieraus ersehen, daß die Patrize und Matrize in Verbindung mit dem Bunzen und

dem Widerlager die Metallplatte in jene Form druͤken, die fuͤr den

Ruͤken des Knopfes erforderlich ist. Die hier abgebildete Form ist jene, die

sich fuͤr solche Knoͤpfe eignet, welche mit Florentin oder mit einer

duͤnnen Metallplatte uͤberzogen werden sollen. e ist der Bunzen, welcher das Oehr ausschneidet; er ist in der Matrize

befestigt, schneidet durch die Metallplatte, und bildet, so wie sich die Model

einander naͤhern, das Oehr, indem er die Platte in den in der Patrize c befindlichen Ausschnitt treibt, in welchem sie mit dem

Ende eines anderen Bunzen oder einer anderen Patrize f

in Beruͤhrung kommt. Diese leztere Patrize l ist

in dem Bunzen a befestigt, und druͤkt den oberen

Theil des Oehres in den Ausschnitt g der sich in dem

Ende des Bunzen e befindet, so daß das Oehr auf diese

Weise seine abgerundete Form erhaͤlt, waͤhrend der uͤbrige

Theil des Oehres zugleich in jene Form gepreßt wird, die in Fig. 1 bis 5 dargestellt ist. Die

Enden dieser die Form gebenden Bunzen oder Model paffen in und uͤber

einander, wie man aus den einzelnen Figuren jener Bunzen ersehen wird, die zur

Fabrikation der zuerst beschriebenen Art von Oehren bestimmt sind. Fig. 18 stellt die Bunzen

einzeln und aus den Modeln herausgenommen dar; Fig. 19 ist ein

Laͤngendurchschnitt derselben, waͤhrend sie in Fig. 20 vom Scheitel her

dargestellt sind. Der scharfe Rand der in dem Bunzen e

befindlichen Einziehung h kommt mit den schneidenden

Raͤndern der hervorragenden Rippe i des Models

oder der Patrize c in Beruͤhrung, und schneidet

dadurch so viel von dem Metalle durch, als erforderlich ist. Der Rand k dieser Patrize gibt den aͤußeren Enden des

Oehres eine kugelfoͤrmige Gestalt, waͤhrend die Bunzen das Metall

emportreiben und auf diese Weise das Oehr bilden. u, u

sind Loͤcher, welche durch die Matrize d gehen,

und die zum Durchgange der Stifte dienen, wenn das fertige Oehr oder

Ruͤkenstuͤk des Knopfes aus der Matrize ausgestoßen werden soll. Am

Ruͤken der Bunzen und der Model sind Stellschrauben angebracht, mittelst

welcher dieselben regulirt, und gegenseitig in die gehoͤrige Stellung

gebracht werden koͤnnen.

Obschon ich die Bunzen, die zum Formen meiner verbesserten Lehren bestimmt sind, als

in Verbindung mit jenen Bunzen und Rodeln dargestellt habe, die zum Ausschneiden und

Formen der Metallscheiben, welche den Ruͤken der Knoͤpfe bilden,

bestimmt sind, so beschraͤnke ich mich doch nicht auf diese einzige Methode dieselben

anzuwenden. Die flachen Blaͤttchen oder Scheiben, welche fuͤr den

Ruͤken der Knoͤpfe bestimmt sind, koͤnnen naͤmlich in

einer eigenen Ausschlagpresse ausgeschnitten, hierauf in derselben oder in einer

anderen Presse geformt, und dann der Einwirkung jener Bunzen, die meine verbesserten

Oehren formen und die zu diesem Zweke in einer gehoͤrigen Presse befestigt

worden, ausgesezt werden. Dieser lezteren Methode die Oehren und die Ruͤken

der Knoͤpfe zu formen, gebe ich hauptsaͤchlich dann den Vorzug, wenn

diese Theile aus solchen Metallen erzeugt werden sollen, die zwischen dem Formen der

Ruͤken und dem Formen der Oehren angelassen werden muͤssen. Fig. 21 ist

ein Durchschnitt durch ein Paar Model, in welchen bloß die Oehren geformt werden,

nachdem die Ruͤkenplatten der Knoͤpfe bereits in einer anderen Presse

ausgeschnitten worden. In diesem Falle sind die Patrizen und Matrizen e und f in den

Fuͤhr- oder Leitungsstuͤken m und

n aufgezogen, mittelst welcher sie gegenseitig in

gehoͤriger Stellung gegen einander erhalten werden; d.h. die Patrize c ist in dem Fuͤhrstuͤke n aufgezogen und wirkt gegen die vordere Flaͤche

des Fuͤhrstuͤkes m. Die Blaͤttchen

oder Ruͤken der Knoͤpfe koͤnnen mit Huͤlfe der

Haͤnde, oder auf irgend eine andere Weise in die Model gebracht werden, und

wenn das Oehr vollendet ist, so kann dasselbe mittelst Staͤben, die durch die

Loͤcher u, u gehen, aus dem unteren Model

ausgetrieben, und hierauf mit den Haͤnden oder auf irgend eine andere Weise

entfernt werden.

Wenn meine verbesserten Oehre aus Eisen oder einem Metalle geformt werden sollen,

welches zu bruͤchig ist, als daß das Oehr emporgetrieben, und mit einem Male

in den Matrizen und Patrizen vollendet werden koͤnnte, so schneide ich vorher

das Ruͤkenblaͤttchen der Knoͤpfe aus, und treibe hierauf,

nachdem ich dasselbe angelassen, jenen Theil des Metalles, der das Oehr bildet,

empor, und zwar in die in Fig. 22 dargestellte

Form; d.h. ich drehe die Raͤnder des Metalles nicht ab, um auf diese Weise

das Durchschneiden der Faden zu verhindern. Wenn die Metallblaͤttchen hierauf

neuerdings wieder angelassen worden, so biege ich die Raͤnder in die in Fig. 7

dargestellte Form. Dieß geschieht mittelst gehoͤriger Bunzen oder Model in

einer anderen Presse oder mittelst einer Kneipzange und eines Bunzens, wie Fig. 23 zeigt,

welche eine Seitenansicht eines kleinen Apparates zum Umbiegen der Raͤnder

des Oehres mit der Hand vorstellt. a ist die obere Wange

einer Kneipzange, die an dem Kopfe des Pfostens b

befestigt ist. Die untere Wange c wird von dem Ende des

Hebels oder Griffes d gebildet, der seinen

Stuͤzpunkt in dem Pfosten b hat. e ist ein kleiner Bunzen, welcher durch ein

Fuͤhrloch in dem

Kopfe des Pfostens geht, und der mit dem einen Ende in die Wangen der Kneipzange

hineinragt, waͤhrend er sich mit dem anderen Ende gegen das Stuͤk f stemmt, welches durch ein Gelenk mit dem Hebel d verbunden ist, und sich durch eine in dem Kopfe des

Pfostens befindliche Spalte bewegt. Dieses Stuͤk f hat an der dem Ende des Bunzen zunaͤchst gelegenen Seite eine

schiefe Flaͤche, welche bei ihrem Herabsteigen den Bunzen vorwaͤrts

gegen den Scheitel des bei g befindlichen Oehres treibt,

wenn die Kneipzange durch das Herabdruͤken des Hebels d geschlossen wird; und dieser Bunzen in Verbindung mit den Wangen der

Kneipzange gibt dem Oehre die erforderliche Form, wie man sie bei h und in Fig. 7 in groͤßerem

Maßstabe sieht. Die Feder i wirkt auf einen in dem

Bunzen e befestigten Stift, und bringt denselben wieder

in seine fruͤhere Stellung zuruͤk, wenn die Wangen nach der Bildung

des Oehres wieder geschlossen werden. In Fig. 24 und 25 sieht man

die Model und Bunzen, durch welche die Spalten in die Scheiben Fig. 6 geschnitten werden,

von Vorne und im Durchschnitte.

Die Maschine oder der Apparat, dessen ich mich bei meiner Fabrikation bediene, ist

nun folgender. Ich nehme ein Metallblech von 30 bis 40 Fuß Laͤnge, und von

gehoͤriger Dike und Breite; dieses Blech rolle ich auf eine Walze auf, welche

uͤber der Maschine angebracht wird, so daß das Blech leicht in, die Maschine

gezogen werden kann, je nachdem dieß zum Speisen der Bunzen und der Model

erforderlich ist. Fig. 26 ist ein Grundriß einer Maschine, an welcher eine beliebige Anzahl

von Bunzen und Modeln in Reihen aufgezogen werden kann; in der Zeichnung sind 11

Aufsaͤze von solchen Bunzen und Modeln dargestellt, wie sie unter Fig. 13 bis

20

beschrieben und abgebildet worden. Fig. 27 ist eine

Seitenansicht, und Fig. 28 ein Laͤngendurchschnitt durch die Maschine. Fig. 29 und

30 sind

Querdurchschnitte durch dieselbe zwischen den Bunzen und den Matrizen hindurch. Fig. 29 zeigt

die Matrizen, so wie sie der Vorderseite der Bunzen gegenuͤber aussehen; in

Fig. 30

sieht man sie hingegen von der entgegengesezten Seite. aa sind die Bunzen; bb die Matrizen, welche

reihenweise in den Stahlplatten c, c aufgezogen sind.

Diese Stahlplatten sind mittelst versenkter Schrauben und Schraubenmuttern an zwei

starken Staͤben d und e befestigt; die Bunzen und Model werden durch Platten an ihrer Stelle

erhalten, welche an die vordere Flaͤche der Stahlplatten geschraubt sind, und

gegen die Halsringe der Bunzen und der Model druͤken. Die Staͤbe d, e sind beide an den Fuͤhr- oder

Leitungsstiften g, g aufgezogen, und diese Stifte sind

in den Haͤuptern h, h des Gestelles befestigt,

und gehen durch die an den Enden der Staͤbe befindlichen Verdikungen.

Der Stab d befindet sich unbeweglich an den

Leitungsstiften, indem er durch Schraubenmuttern und Schrauben, welche durch Oehren,

die an deren Verdikungen gegossen sind, gehen, an den Haͤuptern h, h befestigt ist. Der Stab e hingegen gleitet frei an den Leitungsstiften gg hin und her, so wie derselbe bei den Umdrehungen der Kurbelwelle durch

den Krummhebel oder die Kurbel ii und die Verbindungsstangen jj nach Ruͤkwaͤrts und Vorwaͤrts bewegt wird.

Das Metallblech, aus welchem die Oehre gebildet werden sollen, wird, wie oben gesagt

worden, uͤber der Maschine angebracht. Sein Ende wird, wie bei aa ersichtlich, herabgezogen, zwischen der

Leitungsstange und der Luͤftungsplatte k

durchgefuͤhrt, und dann zwischen die Speisungswalzen ll gebracht, welche nach jeder Operation der Bunzen durch ihre Umdrehungen

eine neue Portion von dem Metalle zwischen die Bunzen und die Model ziehen. So wie

sich die Matrizen vorwaͤrts gegen die Bunzen bewegen, so kommen sie zuerst

mit dem Metallbleche in Beruͤhrung, und wenn sie nun hierbei jenen Druk

erzeugt haben, durch welchen die Scheiben ausgeschnitten werden, so werden die

ausgeschnittenen Stuͤke von den Matrizen gegen die Enden der Bunzen

getrieben. Damit sich aber das Blech nach Vorwaͤrts bewegen kann, so ist der

Wagen, der die Achsen der Speisungswalzen traͤgt mit der Fuͤhrstange

und der Luͤftungsplatte so eingerichtet, daß er sich mittelst des Stiftes in

schieben kann. Dieser Stift bewegt sich in einer Spalte, oder in einem Fenster des

Schieberstuͤkes n, in welchem die Achse der

Speisungswalze ll ruht. Der Schieber n wird durch schwalbenschwanzfoͤrmige

Fuͤhrstuͤke, die man in Fig. 30 sieht, an seinem

Plaze in dem Gestelle der Maschine erhalten.

Wenn die Matrizen bis in die Naͤhe des Metallbleches vorgetreten sind, so

kommt der Stift m mit jenem Ende des Fensters oder der

Spalte in dem Stuͤke n in Beruͤhrung,

welches den Bunzen zunaͤchst liegt, und treibt so den Wagen mit den

Speisungswalzen und der Luͤftungsplatte, so wie auch das Metallblech

vorwaͤrts, waͤhrend die Model durch die Wirkung der Winkelhebel

gleichfalls hervorgetreten sind. Wenn nun die Scheiben ausgeschnitten und die Oehren

emporgetrieben worden, so wird das Metallblech auf den Bunzen zuruͤkbleiben,

und wenn der Stab e zuruͤkkehrt, so werden die

vollendeten Ruͤkenstuͤke und Oehre durch die Austreibstifte und

Stangen oo, welche durch den Stab e und durch die fruͤher erwaͤhnten Loͤcher in den

Matrizen gehen, aus den Matrizen ausgetrieben werden. Diese Austreibstifte sind

stationaͤr oder unbeweglich zwischen den Stangen pp angebracht, und diese lezteren sind an den Pfosten qq aufgezogen, welche sich, wie Fig. 26, 28 und 29 zeigen, an dem

Querriegel des Gestelles

befinden. Unmittelbar nachdem dieß geschehen, kommen die stifte in mit den anderen

Enden des in den Stuͤken n befindlichen Fensters

in Beruͤhrung, und ziehen die Speisungswalzen ll

zugleich mit der Luͤftungsplatte k und dem

Metallbleche von den Bunzen zuruͤk in die Stellung, die aus den Zeichnungen

ersichtlich ist.

In diesem Augenblike erfolgt hierauf die Speisung der Maschine mit dem Metallbleche,

indem der gekniete Zapfen r, der sich an dem Ende der

Kurbelwelle befindet, mit dem gebogenen Ende der von den Pfosten tt getragenen Schieberstange s in Beruͤhrung kommt. So wie sich nun die Kurbelwelle dreht, so

treibt dieser Zapfen r die Stange s vorwaͤrts und bewirkt dadurch, daß der Zahn oder Sperrkegel u, welcher sich an ihrem entgegengesezten Ende befindet,

das Sperrrad v um einen oder mehrere Zaͤhne

vorwaͤrts treibt. Da nun aber dieses Sperrrad an dem Ende der Achse einer der

Walzen l befestigt ist, so wird es diese Walze in

Bewegung sezen; und da ferner an den anderen Enden der Achsen der Speisungswalzen

ein Paar Getriebe angebracht ist, so werden sich beide Walzen zugleich drehen, und

folglich das Metallblech in die Maschine herabziehen. Man wird bemerken, daß die

Pfosten, welche die Luͤftungsplatte und die Fuͤhrungsstange tragen,

von den Achsen der Speisungswalzen gefuͤhrt werden, und folglich die hin und

her gleitende Bewegung derselben theilen; und daß die Austreibstifte o so zwischen den Stangen p

gestellt werden koͤnnen, daß sie mit den Matrizen oder Gegenmodeln

correspondiren. An der Stange s befindet sich ein

stellbarer und schiebbarer Aufhaͤlter x, welcher mit dem Hinteren Pfosten t in Beruͤhrung kommt, und die Stange s hindert zu weit zuruͤkzugleiten, so daß

folglich die Quantitaͤt Metallblech, welche in die Maschine geschafft wird,

durch den Sperrkegel und das Sperrrad nach der verschiedenen Groͤße der

Bunzen und Model regulirt wird. Im Falle das Gewicht des Stabes c der die Matrizen fuͤhrt, zu sehr auf seine

Lager, die Fuͤhr- oder Leitungsstifte gg,

druͤken sollte, bringe ich unter den Verdikungen dieses Stabes kleine

Reibungsrollen yy an, welche auf den stellbaren Lagern

oder Flaͤchen zz laufen, und durch welche die

Fuͤhrstifte zum Theil von dem Gewichte des Grabes b befreit werden koͤnnen, so daß die Reibung auf diese Weise

bedeutend vermindert wird.

Tafeln