| Titel: | Verbesserungen an Dampf- und anderen Maschinen worauf sich Edwin Appleby, Eisengießer von Doncaster, in der Grafschaft York, am 29. Januar 1833 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 55, Jahrgang 1835, Nr. I., S. 2 |

| Download: | XML |

I.

Verbesserungen an Dampf- und anderen

Maschinen worauf sich Edwin Appleby, Eisengießer von

Doncaster, in der Grafschaft York, am 29. Januar 1833 ein Patent ertheilen

ließ.

Aus dem Repertory of

Patent-Inventions. Oktober 1834, S. 193.

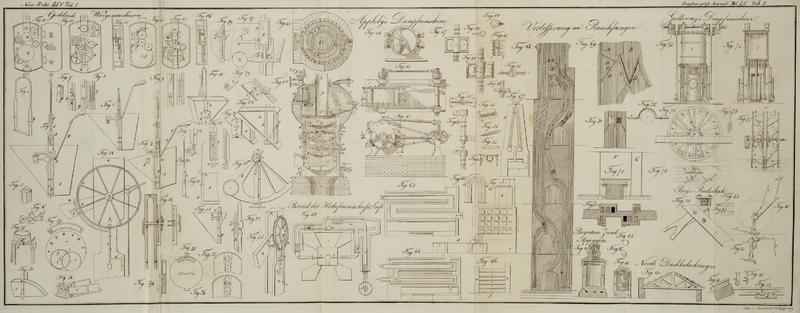

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Appleby's Verbesserungen an Dampf- und anderen

Maschinen.

Meine Erfindungen bestehen: 1) In einem solchen Baue des Kessels einer Dampfmaschine,

daß die Feuerstelle und der untere Theil des Feuerzuges dergestalt mit Wasser

umgeben sind, daß die durch das Wasser emporsteigenden Feuerzuͤge gestatten,

daß der aus dem Feuer entwikelte Strom Flamme und erhizter Luft bei seinem

Emporsteigen abwechselnd divergirt und convergirt. Durch diese abwechselnden

Verduͤnnungen und Verdichtungen, so wie durch zahlreiche Zuruͤkwerfung

kann naͤmlich dem Wasser die moͤglich groͤßte Menge

Waͤrmestoff mitgetheilt werden, wenn der heiße Strom auch nur eine kleine

Streke Raum durchzieht; auch entweicht dabei nicht mehr Waͤrmestoff durch den

Rauchfang, als zur Erzeugung eines guten Luftzuges eben erforderlich ist.

2) In einer Speisung des Kessels mit Wasser von einer Drukpumpe her durch eine

Roͤhre, in der mittelst eines Hebels ein Sperrhahn geoͤffnet und

geschlossen wird. Der Hebel wird durch einen auf der Wasserflaͤche des

Kessels befindlichen Schwimmer in Bewegung gesezt. In einem außer dem Kessel

gelegenen Theile der Roͤhre befindet sich eine Klappe, die durch ein Gewicht

herabgedruͤkt wird, welches mehr als hinreichend ist, um dem Druke des

Dampfes in dem Kessel zu widerstehen. Diese belastete Klappe wird gehoben, und

gestattet, daß alles Wasser, welches die Pumpe liefert, entweichen kann.

3) Darin, daß innerhalb dem Kessel, und in Beruͤhrung mit dem Feuerzuge etwas

unter dem gewoͤhnlichen Wasserstande das geschlossene Ende einer

Sicherheitsroͤhre angebracht wird, welche aus einem Metalle oder einem

Metallgemische besteht, welches bei einer Temperatur, die etwas hoͤher ist

als die hoͤchste Temperatur des Wassers, schmilzt. Das andere Ende der

Sicherheitsroͤhre wird offen gelassen, und mit seinem Halse in einer Pfeife,

einer Trompete oder einer

anderen, an der aͤußeren Seite des Kessels angebrachten Laͤrm

machenden Vorrichtung befestigt. So wie daher das Wasser unter das geschlossene Ende

der Sicherheitsroͤhre herabsinkt, wird dasselbe durch die Hize des Feuerzuges

geschmolzen werden; der Dampf wird dann durch die Pfeife oder durch die sonstige

Vorrichtung austreten, und durch den Laͤrm, den er auf diese Weise

verursacht, andeuten, daß das Feuer unmittelbar geloͤscht werden muß.

4) In der Befestigung zweier gefluͤgelter oder blattfoͤrmiger Kolben an

einer Welle, die sich in der Achse des arbeitenden Cylinders einer Dampfmaschine

dreht. Diese Fluͤgel ragen aus entgegengesezten Seiten der Welle hervor, und

machen in zwei geschiedenen Kammern beilaͤufig 3/8 einer Umdrehung um die

Achse des Cylinders. Die Faͤcher in dem Cylinder werden durch zwei

keilfoͤrmige Scheidewaͤnde gebildet. Indem sich die Welle durch

Stopfbuͤchsen, welche sich in den Enden des Cylinders befinden, bewegt, und,

indem an dem einen Ende der Welle ein Winkelhebel befestigt ist, wird die

schwingende Bewegung des Fluͤgelpaares mittelst einer Verbindungsstange an

einen an der Hauptwelle der Maschine befindlichen Krummhebel fortgepflanzt. Bei

dieser Einrichtung wird durch die Veraͤnderung der Stellung des schwingenden

Krummhebels, welche zum Theil auf die Veraͤnderung der Stellung des

kreisenden Krummhebels folgt, eine gleichmaͤßigere Wirkung auf die Hauptwelle

hervorgebracht; waͤhrend diese Veraͤnderung der Stellung auf den Druk

des Dampfes auf den Kolben keinen Einfluß ausuͤbt. Die Steuerung (leverage) wird hiebei vermindert, und die Kraft des

Treib-Krummhebels vermehrt, wenn die Steuerung des getriebenen Hebels

reducirt wird, und also eine groͤßere Kraft zu dessen Betrieb erforderlich

ist. Auf diese Weise wird sehr viel von jener Unregelmaͤßigkeit vermieden,

die erfolgt, wenn eine im Vergleiche gleichmaͤßige Kraft eines Kolbens, der

sich der Laͤnge nach in einem Cylinder bewegt, auf die wechselnde Steuerung

eines kreisenden Krummhebels wirkt. Ich brauche daher ein kleineres Flugrad, um den

Krummhebel uͤber die Mittelpunkte zu fuͤhren.

5) In der Erzeugung einer aͤhnlichen gleichmaͤßigen Wirkung auf den

Hauptkrummhebel durch eine solche Verbindung zweier schwingender,

fluͤgelfoͤrmiger Kolben und eines Paares concentrischer Wellen, daß

sich die eine Welle zum Theil in der anderen bewegt, und daß der eine Fluͤgel

an einer Welle befestigt ist, welche durch eine in dem einen Ende des Cylinders

befindliche Stopfbuͤchse geht, waͤhrend der andere Fluͤgel an

einer anderen Welle angebracht ist, welche durch die an dem entgegengesezten Ende

des Cylinders befindliche Stopfbuͤchse geht. Ferner in der Befestigung eines

Krummhebels an jeder

Welle, damit die schwingenden Bewegungen der Kolben mittelst zweier

Verbindungsstangen auf die beiden, an der Hauptwelle befestigten, kreisenden

Krummhebel uͤbergetragen werden. Hiedurch wird es moͤglich, daß die

beiden Kolben gleichzeitig auf die Hauptwelle wirken, waͤhrend sie sich beide

gegen diese Welle hin bewegen oder sich davon entfernen. In diesem Falle braucht der

Cylinder nicht durch Scheidewaͤnde in zwei Kammern getheilt zu seyn, indem

die Kolben in allen Stellungen gegenseitig an einander graͤnzen. Soll das

Flugrad entbehrlich gemacht werden, so werden die zusammengehaͤngten Kolben

in zwei Faͤchern eines Cylinders angebracht, damit sie auf Winkelhebel

wirken, welche unter rechten Winkeln an der Hauptwelle befestigt sind.

6) Darin, daß ich den arbeitenden Ventilen der Dampfmaschine eine cylindrische Form

gebe, und daß sie sich in halb-cylindrischen Lagern bewegen, von denen jedes

auf dem der Laͤnge nach liegenden Boden eine lange, schmale, in den

arbeitenden Cylinder fuͤhrende Oeffnung hat, wodurch von der

Dampfroͤhre her durch das Ventil eine Communication mit dem Cylinder, und

abwechselnd von dem Cylinder her durch das Ventil eine Communication mit der

Austrittsroͤhre eroͤffnet wird. Der Wechsel wird durch eine

schwingende Bewegung des Ventils erzeugt, in Folge deren die lange, schmale, in der

Seite des Ventiles befindliche Spalte bald die Muͤndung der

Dampfroͤhre, bald die Muͤndung der Austrittsroͤhre umschließt.

Das Ventil wird mittelst eines auf dasselbe druͤkenden und durch

Stellschrauben regulirbaren Dekels fest auf sein Bett angehalten, ohne daß es jedoch

dadurch in der Freiheit seiner Bewegung gehindert waͤre. Das Ventil braucht

bei dieser Einrichtung kein dampfdichtes Gehaͤuse; das Auslassen ist zu jeder

Zeit bemerkbar, und das Ventil ist leicht schluͤpfrig zu erhalten und

auszubessern.

7) In einer Liederung der Stopfbuͤchse einer Dampfmaschine mit einem Strike,

der eine Windung um die Kolbenstange macht, waͤhrend die beiden Enden dieses

Strikes bei zwei Fugen austreten, die in entgegengesezten Richtungen in dem Rande

der Stopfbuͤchse und in deren Dekel angebracht sind. Diese Ausschnitte in der

Stopfbuͤchse und in ihrem Dekel entsprechen der halben Dike des Strikes.

Beide Enden des Strikes sind an einer Feder befestigt, wodurch der Strik

bestaͤndig so gespannt erhalten wird, daß er die Kolbenstange mit solcher

Spannung umfaßt, daß kein Dampf entweichen kann, und daß dabei doch keine zu große

Reibung entsteht.

8) Endlich in dem Baue einer Maschine, welche mittelst meiner schwingenden,

fluͤgelfoͤrmigen Kolben und in Verbindung mit gewoͤhnlichen

Haͤhnen anstatt mit schwingenden Ventilen durch den hydrostatischen Druk des Wassers in Bewegung

gesezt wird. Alles dieß wird aus den beigefuͤgten Zeichnungen und aus der nun

folgenden Erlaͤuterung derselben deutlich werden.

Fig. 40 ist

ein senkrechter Durchschnitt durch die Mitte meines Dampfkessels, und eine Ansicht

der Theile, welche uͤber diesen Durchschnitt hinaus sichtbar sind.

Fig. 41 ist

ein horizontaler Durchschnitt des Kessels von A nach B in Fig. 40, mit einer

Ansicht der unter dem Durchschnitte befindlichen Theile.

Fig. 42 ist

eine Seitenansicht einer Dampfmaschine mit meinen zwei fluͤgel- oder

blattfoͤrmigen Kolben. Diese Kolben sind an einer Welle befestigt, die sich

innerhalb eines in zwei Faͤcher getheilten Cylinders schwingen, und welche

mit vieren meiner schwingenden Ventile in Verbindung stehen. Das untere Fach und die

dazu gehoͤrigen Klappen sind im Durchschnitte dargestellt; ein Theil des

Gestelles ist weggebrochen.

Fig. 43 ist

ein Grundriß dieser Maschine.

Fig. 44 zeigt

die keilfoͤrmige Scheidewand von der Seite her.

Fig. 45 ist

ein Laͤngendurchschnitt durch die Mitte derselben.

Fig. 46 ist

ein senkrechter Durchschnitt durch den Cylinder und die Klappen einer schwingenden

Dampfmaschine, welche aus zwei zusammengehaͤngten Kolben und Wellen, die mit

zweien meiner schwingenden Klappen in Verbindung gebracht sind, bestehen.

Fig. 47 ist

eine Seitenansicht des an der Welle befestigten Kolbenpaares; eine Wange ist

weggenommen, um die Anwendungsart einer metallischen Liederung zu zeigen.

Fig. 48 gibt

eine Ansicht des Kolbenpaares vom Rande her mit der Fuge, in welche die Liederung zu

liegen kommt.

Fig. 49 zeigt

ein Paar zusammengehaͤngter Kolbenwellen; eine Wange ist weggenommen, damit

man die Form jener metallenen Liederung sehe, welche sich am besten fuͤr

diese Art von Kolben eignet.

Fig. 50 zeigt

dieselben Kolben vom Rande her; man sieht hier die Fuge, in welche die Liederung zu

liegen kommt.

Fig. 51 gibt

eine Seitenansicht der Gelenke; es sind Vorspruͤnge an dieselben angegossen,

und an diesen Vorspruͤngen werden die Kolben befestigt, an denen zur Aufnahme

derselben Zapfenloͤcher angebracht sind.

Fig. 52 zeigt

diese Gelenke vom Rande her.

Fig. 53 ist

eine perspectivische Ansicht des Lagers, in welchem sich das Ventil schwingt; man

sieht hier, daß die langen, schmalen Oeffnungen zur Erhaltung der Staͤrke des

Cylinders durch eine Scheidewand in zwei Laͤngen getheilt sind.

Fig. 54 gibt

eine perspectivische Ansicht des Schwungventiles, an welchem die Fuge oder der

Ausschnitt, den Oeffnungen in dem Lager entsprechend, gleichfalls in zwei

Laͤngen abgetheilt ist.

Fig. 55 ist

ein Grundriß des Dekels, womit das Ventil auf sein Lager angedruͤkt erhalten

wird.

Fig. 56 ist

eine Seitenansicht der Strikliederung und der Federn.

Fig. 57 ist

ein horizontaler Durchschnitt durch einen Theil der Stopfbuͤchse und des

Dekels, um die Strikliederung bloßzulegen.

An allen diesen Figuren beziehen sich gleiche Buchstaben und gleiche Zahlen auch auf

gleiche Gegenstaͤnde.

a ist das Aschenloch und die Grundlage des Kessels. b sind die Roststangen. c

die zum Feuer fuͤhrende Oeffnung. d das

aͤußere Gehaͤuse des Kessels, welches aus ausgewalztem,

zusammengenietetem Eisenbleche besteht, e, f und g ist das innere Gehaͤuse des Kessels, welches

aus Guß- oder Schmiedeisen besteht, und welches die Feuerstelle und den

Feuerzug bildet. Der untere Theil e ist aus einem

Stuͤke geformt, und hat am Grunde einen hervorstehenden Rand, womit er an

einen aͤhnlichen vorspringenden Rand des aͤußeren Gehaͤuses

gebolzt wird. Der zweite Theil f besteht gleichfalls aus

einem Stuͤke; dieses wird auf das untere Stuͤk e gebolzt, waͤhrend das dritte Stuͤk g wieder auf das zweite oder mittlere Stuͤk gebolzt wird.

Fuͤr kleine Kessel gewahrt ein inneres gußeisernes Gehaͤuse

hinlaͤngliche Staͤrke; fuͤr groͤßere Kessel oder wo ein

starker Druk Statt finden soll, ist hingegen ein schmiedeisernes Gehaͤuse

vorzuziehen. h ist eine Fortsezung oder

Verlaͤngerung des Feuerzuges gegen den Rauchfang; die Verbindung desselben

mit dem Strike g erhaͤlt durch einen Reifen,

welcher uͤber die beiden, zusammenstoßenden, kegelfoͤrmigen Enden

faͤllt, Festigkeit und Dichtheit. Eine aͤhnliche Verbindungsart kann

auch zwischen dem Stuͤke h und der weiteren

Fortsezung des Feuerzuges benuzt werden; denn auf diese Weise laͤßt sich das

Stuͤk h durch bloßes Abheben der Reifen nach

Belieben entfernen, ohne daß der uͤbrige Theil des Feuerzuges in Unordnung

geraͤth. Man kann daher auch leicht zu dem Inneren des Stuͤkes g gelangen, um dasselbe reinigen zu koͤnnen. i ist der Reifen, welcher die Verbindungsstellen der

einzelnen Stuͤke des Feuerzuges umgibt. j ist die

an dem aͤußeren Kesselgehaͤuse angebrachte Sicherheitsroͤhre

und Pfeife. k sind drei linsenfoͤrmige

Faͤcher oder Kammern; von jeder dieser Kammern gehen drei Roͤhren aus,

welche sich in Randstuͤke endigen, die Oeffnungen gegenuͤber, welche

mit den Oeffnungen der Roͤhren correspondiren, an das innere

Kesselgehaͤuse gebolzt sind. Das in den linsenfoͤrmigen Raͤumen

enthaltene Wasser steht also vermoͤge dieser Einrichtung mit dem in dem

uͤbrigen Theile des

Kessels enthaltenen Wasser in freier Communication. Die Ringe, welche die

Raͤnder dieser Kammern oder Faͤcher bilden, koͤnnen zugleich

mit den drei hervorragenden Roͤhren am wohlfeilsten aus Gußeisen, die

Boden- und Dekelplatten hingegen aus Eisenblech, welches durch Bolzen mit den

eben erwaͤhnten Ringen verbunden wird, verfertigt werden. Ich

beschraͤnke mich uͤbrigens weder auf die Anwendung von Gußeisen, noch

auf die linsenfoͤrmige Gestalt, indem der Boden sowohl als der Dekel flach

oder concav seyn koͤnnen, und indem sich saͤmmtliche Theile eben so

gut aus Schmiedeisen und aus Kupfer verfertigen lassen. l,

l sind zwei einander gegenuͤberliegende Oeffnungen, von denen die

eine durch das aͤußere und die andere durch das innere Gehaͤuse des

Kessels geht, und welche beide mit Thuͤrchen verschlossen sind, die durch

Schrauben und Querstangen an Ort und Stelle erhalten werden. Zwei Paare solcher

Oeffnungen reichen hin, um an alle Stellen, welche weder von Oben durch Abheben des

Rauchfanges h, noch von Unten durch Ausheben einiger

Roststangen zugaͤnglich sind, eine Buͤrste bringen zu koͤnnen,

mit der sich alle Theile gehoͤrig reinigen und kehren lassen. m sind Oeffnungen, welche in dem aͤußeren

Gehaͤuse des Kessels angebracht und durch Thuͤrchen verschlossen sind,

die durch Schrauben und Querstaͤbe an ihrer Stelle erhalten werden. Durch

diese Oeffnungen erhaͤlt man zu dem Inneren des Kessels Zutritt, um allen

Unrath und alle festen Theile, die sich allenfalls darin ansammelten, entfernen zu

koͤnnen. Neun solche Oeffnungen reichen, wenn sie den neun von den drei

Kammern oder Faͤchern ausgehenden Roͤhren gegenuͤber angebracht

sind, hin, um den beschriebenen Kessel in allen seinen Theilen reinigen zu

koͤnnen. n ist ein Hahn, bei welchem man das

Wasser ablassen kann. p sind zwei Eichhaͤhne. r ist die in die Maschine fuͤhrende

Dampfroͤhre. s die Roͤhre, welche von der

Speisungspumpe herfuͤhrt. t der Hahnarm und der

Schwimmer, der die Speisung des Kessels mit Wasser regulirt. u ein durch punktirte Linien angedeutetes Ventil, welches das

uͤberschuͤssige Wasser ablaͤßt. v

der Hebel und das Gewicht, womit das Ventil belastet ist. w die Roͤhre, die das uͤberschuͤssige Wasser

ableitet.

In Fig. 42 und

43 ist 1

die Basis oder die Bodenplatte der auf einem Ziegelgemaͤuer ruhenden

Dampfmaschine. 2 das Gestell, welches die Zapfenlager der Wellen traͤgt. 3

sind diese Zapfenlager. 4 ist die Hauptwelle und 5 der Krummhebel an dieser

Hauptwelle. 6 die Verbindungsstange. 7 der Krummhebel an der Kolbenstange. 8 der

arbeitende Cylinder. 9 die keilfoͤrmigen Scheidewaͤnde, durch welche

das Innere des Cylinders in zwei Faͤcher abgetheilt ist, von denen das untere

offen, das obere hingegen geschlossen dargestellt ist, obschon sie beide als

Gegenstuͤke zu betrachten sind. 10 (Fig. 44 und 45) ist die

Liederungsfuge fuͤr die Liederung an der Kolbenstange. 11

Scheidewaͤnde in der Liederungsfuge, die derselben mehr Staͤrke geben,

damit sie dem Druke der Liederung zu widerstehen vermag. Diese Scheidewaͤnde

endigen sich in geringer Entfernung von der Kolbenstange in duͤnne

Raͤnder, so daß die Liderung durch die ganze Laͤnge der Fuge ganz und

ununterbrochen ist. 12 ist ein Dekel mit Stellschrauben, welcher der Liederung

folgt; diese Liederung kann aus Hanf bestehen, und an dem Theile, welcher sich an

der Kolbenstange reibt, mit Metall besezt seyn oder nicht. 13 (Fig. 42, 43, 47 und 48) Ist die Kolbenstange.

14 sind die beiden gefluͤgelten oder blattfoͤrmigen, an der

Kolbenstange befestigten Kolben. 15 die Liederungsfuge und die um den Rand der

Fluͤgel oder Blaͤtter laufende Liederung. 16 die Keile und die Federn,

womit die Liederung herausgetrieben wird. 17 (Fig. 42, 43, 53, 54 und 55) sind die

Schwingventile. 18 die Lager, in denen sich die Ventile schwingen. 19 die aus der

Dampfroͤhre in das Lager fuͤhrende Oeffnung. 20 die aus dem Lager in

den Cylinder fuͤhrende Oeffnung. 21 die von dem Lager in die

Austrittsroͤhre fuͤhrende Oeffnung. 22 der in dem Ventile befindliche

Laͤngenausschnitt, wodurch abwechselnd zwischen der Dampfroͤhre und

dem Cylinder, und zwischen dem Cylinder und der Austrittsroͤhre die

Communication hergestellt wird. 23 der Dekel und die Stellschrauben, womit das

Schwingventil auf sein Lager angedruͤkt wird. 24 (Fig. 42 und 43) die Hebel

und Verbindungsstangen, womit die Ventile in Bewegung gesezt werden. 25 sind die

Handsteuerung und die Excentrica. 26 sind die vorspringenden Raͤnder des

Cylinders und der Dampf- und Austrittsroͤhren. 27 die Dekel oder

Thuͤrchen, welche die beiden Enden der Faͤcher des Cylinders

einschließen. 28 (Fig. 46, 49, 50, 51 und 52) ist der arbeitende Cylinder ohne Scheidewaͤnde. 29 ist die

innere Kolbenstange, welche man in Fig. 49 zum Theil durch

punktirte Linien als in der aͤußeren befindlich dargestellt sieht. 30 die

aͤußere aus einem Stuͤke gegossene Kolbenstange mit einem Theile des

doppelten Gelenkes und seinem Vorsprunge. 31 ein anderer Theil des doppelten

Gelenkes mit seinem Vorsprunge. 32 das einfache, an der inneren Kolbenstange

befestigte Gelenk mit seinem Vorsprunge. Diese Vorspruͤnge sind in Fig. 46, 49 und 50 durch

punktirte Linien angedeutet; in Fig. 51 und 52 aber

ausgefuͤhrt zu sehen. 33 (Fig. 46) sind die

Dampfroͤhren und die Eintrittsmuͤndungen in die Ventile. 34 die

Austrittsroͤhren und die von den Ventilen herfuͤhrenden

Muͤndungen. 35 die Oeffnungen in dem Cylinder. 36 die Kolben, welche gegen

die Enden hin an Dike zunehmen, damit sie in dem Augenblike, in welchem sich das Dampfventil

oͤffnet, den zwischen den Kolben befindlichen Raum beinahe ausfuͤllen,

so daß bei der Veraͤnderung des Hubes nur wenig Dampf verloren geht. Eine

Wiederholung der Beschreibung der Ventile, Randstuͤke der Roͤhren und

anderer Theile ist hier nicht noͤthig, indem dieselben bereits bei Fig. 42, 43, 53, 54 und 55 beschrieben

wurden; eben so wenig bedarf es einer Zeichnung der Krummhebel und der

Verbindungsstangen. Es genuͤgt, wenn wir bemerken, daß sich an der

aͤußeren Kolbenstange an dem einen Ende des Cylinders und an der inneren

Kolbenstange an dem anderen Ende des Cylinders ein Krummhebel befinden muß, und daß

auch zwei Verbindungsstangen erforderlich sind, durch welche die gleichzeitige

Bewegung der Kolben an die beiden an der Hauptwelle befindlichen Krummhebel

uͤbergetragen wird. Soll das Flugrad unnoͤthig gemacht werden, so

muͤssen die Kolben, Fig. 42,

zusammengehaͤngt und an ein Paar Kolbenstangen angebracht und veranlaßt

werden, auf zwei Krummhebel zu wirken, die unter rechten Winkeln an der Hauptwelle

befestigt sind. 37 in Fig. 56 und 57 ist die

Strikliederung. 38 sind die Federn, durch welche die Strikliederung gespannt

erhalten wird. 39 die Stopfbuͤchse. 40 der Dekel derselben. 41 die

Kolbenstange. 42 in Fig. 49 sind duͤnne messingene Waͤscher, welche zwischen

die Gelenke gelegt werden; wenn sich dieselben mit der Zeit abnuͤzen, und

wenn sie daher die Raͤume nicht mehr ausfuͤllen, so koͤnnen sie

entfernt und durch dikere ersezt werden. 43 (Fig. 50) sind

duͤnne, den Teleskoproͤhren aͤhnliche Roͤhrchen, welche

in die zwei Gelenke eingesezt und gegen andere vertauscht werden, wenn sie sich so

abgenuͤzt haben, daß sie den Raum nicht mehr ausfuͤllen.

Die Maschine, so wie ich sie hier beschrieben habe, ist, wenn sie mit Dampf von einem

Druke von zwei Atmosphaͤren und ohne Verdichtung betrieben wird, auf

Erzeugung einer Kraft von 10 bis 12 Pferden berechnet. Jeder verstaͤndige

Maschinenbauer wird die Dimensionen groͤßerer oder kleinerer Maschinen, der

Dampf mag verdichtet werden oder nicht, zu berechnen wissen. Werden meine Kolben an

einer Wasserdrukmaschine angebracht, so wird gleichfalls jeder Mechaniker, der sich

auf den Bau solcher Maschinen versteht, die der gegebenen Wasserhoͤhe und der

zu vollbringenden Arbeit entsprechenden Dimensionen zu berechnen wissen.

An den groͤßeren Kesseln vermehre ich die Zahl und den Durchmesser der

linsenfoͤrmigen Kammern, damit der aufsteigende Strom von Flammen und

erhizter Luft noch oͤfter und starker ausgedehnt und wieder zusammengezogen

wird; damit diese Ausdehnungen und Contractionen, so wie die daraus folgenden

Reverberationen der Groͤße des Ofens entsprechen, und damit auf diese Weise alle jene Hize, die

nicht durchaus zur Erzeugung des gehoͤrigen Zuges im Rauchfange erforderlich

ist, erfolgreich verwendet wird.

Als meine Erfindungen nehme ich, wie gesagt, die acht oben angefuͤhrten Punkte

in Anspruch.Wir haben diese acht Punkte, die den sogenannten Claim des Patenttraͤgers bilden, oben so viel als

moͤglich woͤrtlich in's Deutsche uͤbertragen, wobei wir

nur bedauern, daß Vieles davon undeutlich und selbst mit Beihuͤlfe

der Zeichnung unverstaͤndlich ist. Unsere Leser werden die Schuld

hievon nicht uns zur Last legen, wenn wir ihnen sagen, daß sich selbst der

Herausgeber des Originals uͤber die Undeutlichkeit beklagt, und daß

diese Claims im Originale nach aͤchter

Advocaten- und Patentmethode ohne alle andere Unterscheidungszeichen,

als Comma's gegeben sind, damit man ja viele Dinge deuten koͤnne, wie

man sie eben gedeutet haben will. A. d. R.

Tafeln