| Titel: | Verbesserungen an den Maschinen zum Wägen, und in der Art und Weise die von den Wäge- und Meßapparaten vollbrachten Operationen zu ermitteln, zu registriren und anzuzeigen, worauf sich Robert Hendrik Goddard, Gentleman von Woolwich, in der Grafschaft Kent, am 27. Februar 1834 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 55, Jahrgang 1835, Nr. VI., S. 25 |

| Download: | XML |

VI.

Verbesserungen an den Maschinen zum

Waͤgen, und in der Art und Weise die von den Waͤge- und

Meßapparaten vollbrachten Operationen zu ermitteln, zu registriren und anzuzeigen,

worauf sich Robert Hendrik Goddard, Gentleman von Woolwich,

in der Grafschaft Kent, am 27. Februar 1834 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of

Arts. September 1834, S. 63.

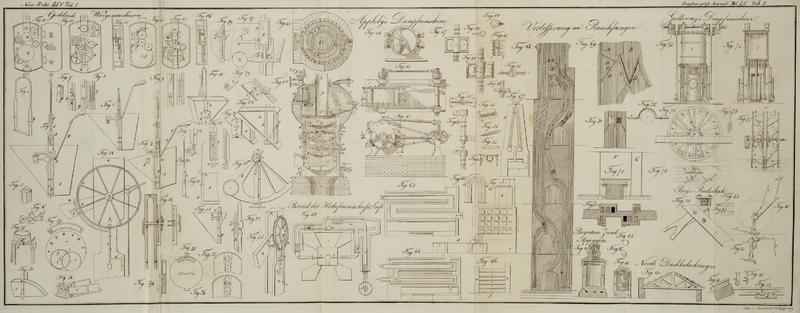

Mit Abbildungen auf Tab.

I.Die Bezeichnungen der einzelnen Theile der Vorrichtungen des

Patenttraͤgers sind an einigen Figuren ziemlich unvollstaͤndig.

Wir haben an einigen so viel als moͤglich nachzuhelfen gesucht, und

hoffen, daß die Figuren jedem Mechaniker verstaͤndlich seyn werden,

obschon sich dieß von der Patentbeschreibung selbst leider nicht durchgehends

sagen laͤßt. A. d. R.

Goddard's Verbesserungen an den Maschinen zum Waͤgen

etc.

Die Erfindungen des Patenttraͤgers sind dazu bestimmt, den Betrug beim

Waͤgen, Messen und Zahlen verschiedener Arten von Artikeln zu verhindern, was

durch folgende beide Wege erreicht wird. Der Erfinder verfertigt naͤmlich: 1)

Waͤgen, welche so eingerichtet sind, daß die auf der Waagschale befindlichen

Substanzen nicht abgegeben werden koͤnnen, sobald deren Quantitaͤt zu

groß oder zu klein ist, oder sobald sich uͤberhaupt nicht die

gehoͤrige Quantitaͤt auf der Waagschale befindet. Zur genauen

Bestimmung, Registrirung und Andeutung der Zahl der Operationen, welche die

Waͤge-, Meß- oder Zaͤhlapparate vollbrachten, bringt er

an diesen Maschinen 2) einen Mechanismus an, welcher durch die Bewegungen der

Apparate waͤhrend des Wagens, Messens oder Zaͤhlens in

Thaͤtigkeit versezt wird, so daß auf diese Weise die Person, welche sonst auf

die Operationen Acht hat, und dieselben aufzeichnet, uͤberfluͤssig

wird. Der Patenttraͤger bemerkt, daß sich seine Verbesserungen besonders auf

das Waͤgen von Steinkohlen, Salz etc. beim Ausladen derselben aus den

Schiffen beziehen, und daß er in den beigefuͤgten Zeichnungen deßhalb seine

Erfindungen auch an jenen Waagschalen angebracht zeigte, deren man sich in London

gewoͤhnlich zum Waͤgen der Steinkohlen bedient. Es versteht sich

uͤbrigens von selbst, daß mit seinen Apparaten eben so gut auch verschiedene

andere Substanzen gewogen werden koͤnnen. Die gegenwaͤrtig

gebraͤuchlichen Waagschalen sind von zweierlei Art: die einen sind ekig oder

beinahe keilfoͤrmig, und eine derselben wird mit Achsen in einen eisernen, an

dem einen Ende des Waagebalkens aufgehaͤngten Buͤgel

eingehaͤngt. So wie nun die Waagschale mit der gehoͤrigen

Quantitaͤt Kohle etc. beladen ist, laͤßt man einen Druͤker los,

wodurch sie in Folge ihrer eigenthuͤmlichen Form umschlagt, die Kohle

ableert, und hierauf wieder in ihre fruͤhere Stellung zuruͤktritt, in

der sie sich von selbst befestigt. Die andere Art von Waagschalen hat eine

aͤhnliche Form und wird gleichfalls an dem Buͤgel befestigt; sie

entleert aber ihren Inhalt durch ein Thuͤrchen, welches durch einen

Druͤker geoͤffnet und wieder geschlossen wird. Beide Arten von

Waagschalen erfordern die ausschließliche Aufsicht des sogenannten Waͤgers,

der das Gewicht regulirt, und jede Operation aufzeichnet. Alle diese Verrichtungen

dieses Waͤgers besorgt die neue Vorrichtung mit groͤßter

Genauigkeit.

Fig. 1 ist

eine Seitenansicht einer Waagschale von erster Art, an der jene Vorrichtung

allgebracht ist, womit der erste Zwek der Erfindung des Patenttraͤgers

erreicht wird. Die Waagschale ist hier leer. Fig. 2 zeigt denselben

Apparat in kleinerem Maßstabe, und zwar im Umschlagen zum Behufe des Entleerens der

Waagschale begriffen. Fig. 3 zeigt die

Waagschale in der Stellung, welche sie hat, wenn sie zu stark beladen und so

gesperrt ist, daß sie nicht eher abgeleert werden kann, als bis die

uͤberschuͤssige Quantitaͤt Kohle entfernt worden. Fig. 4 gibt

eine Ansicht des Buͤgels allein.

A ist die Waagschale, die an Achsen aufgehaͤngt

ist, welche sich in dem Buͤgel B drehen. a ist ein Druͤker, welcher sich um einen in der

Waagschale befestigten Zapfen dreht; an seiner unteren Seite befindet sich ein

Zapfenloch, welches zur Aufnahme des Federriegels b

bestimmt ist, der an der Seite der Waagschale befestigt, und in Fig. 5 einzeln fuͤr

sich abgebildet ist. Mittelst dieser Vorrichtung wird verhindert, daß sich die

Waagschale umdrehe, bevor sie durch den spaͤter zu beschreibenden Mechanismus

losgemacht wird. C ist eine Stange, welche an einem

fixirten Balken aufgehaͤngt ist, und welche durch Zapfenlager geht, die sich

an der Seite der Waagschale befinden. Diese Stange traͤgt den Mechanismus,

der die Waagschale frei macht, so wie auch jenen, welcher das Umschlagen hindert,

sobald sich nicht genau die bestimmte Quantitaͤt Kohlen auf der Waagschale

befindet. D ist ein belasteter Hebel, den man in Fig. 6 einzeln

abgebildet sieht, und der sich an der Stange C um eine

Achse dreht; an ihm befinden sich die Zapfen c, durch

welche der Druͤker frei gemacht wird, wenn die Waagschale die

gehoͤrige Quantitaͤt Kohle enthaͤlt. An diesem Hebel befindet

sich auch noch ein anderer Zapfen d, der in Verbindung

mit dem Hemmer (preventer) e, sobald er mittelst der Stange C herab bewegt

wird, das Freiwerden des Druͤkers verhindert, im Falle die Waagschale eine

groͤßere, als die geeignete Quantitaͤt enthaͤlt. E ist ein an der Stange C

befestigtes Gehaͤuse, welches eine um eine Roͤhre g gewundene Feder enthaͤlt. Diese Roͤhre

wird an ihrem oberen Ende von einem auf die Feder f druͤkenden

Halsstuͤke getragen; das andere Ende der Roͤhre geht in das

Halsstuͤk h uͤber, auf welchem die an der

Waagschale befestigte Schlinge oder der Ring i ruht,

sobald die Waagschale zu sehr belastet ist. j ist ein

aͤußeres Gehaͤuse, welches an der Stange C

befestigt ist, und das Ganze einschließt. Alle diese Theile sieht man in Fig. 7, 8 und 9 am besten,

indem diese Figuren den Federapparat von Außen und im Durchschnitte zeigen. Wenn das

aͤußere Gehaͤuse abgenommen ist, so arbeitet der Apparat folgender

Maßen. Wenn die Schale leer ist, oder wenn sich nicht die gehoͤrige

Quantitaͤt auf derselben befindet, so heben die an dem anderen Ende des

Waagebalkens befindlichen Gewichte die Waagschale in die Stellung empor, in der man

sie in Fig. 1

und 7 ersieht;

d.h. der Schwanz k des Druͤkers a kommt an die Seite des aͤußeren

Gehaͤuses j, und der Ring i in die Naͤhe des Scheitels des Gehaͤuses E. So wie sich die Waagschale aber fuͤllt, sinkt

dieselbe und der Druͤker so weit herab, bis der Schwanz k an dem Ende des Gehaͤuses j voruͤber gegangen, wo dann der aus dem

Druͤker hervorragende Arm l zwischen die Zapfen

c und o gelangt. m ist ein aus der Waagschale hervorragender

Aufhaͤlter (interceptor) m, gegen welchen sich der Zapfen n schiebt,

bis die Waagschale weit genug herabgesunken, oder bis sich der Druͤker a und der Hebel d in einer

Linie befinden, wie Fig. 2 und 3 zeigt. Ist dieß der

Fall, so befindet sich die gehoͤrige Quantitaͤt Kohle auf der

Waagschale; der Hebel D ist nun frei geworden, und indem

man den Griff F herabdruͤkt, wird das

laͤngere Ende des Hebels D emporgehoben, wodurch

der Zapfen c veranlaßt wird, auf den Arm l des Druͤkers zu wirken, und denselben so

emporzuheben, wie man ihn in Fig. 2 sieht. Dadurch wird

die Schale frei, sie schlaͤgt um und entleert ihren Inhalt; so wie man den

Griff aber loslaͤßt, wirb das an dem Ende des Hebels D befindliche Gewicht dieselbe wieder in ihre fruͤhere Stellung

zuruͤkfuͤhren.

Sollte zu viel Kohle in die Waagschale gebracht worden seyn, so wird der auf dem

Halsstuͤke der Roͤhre E ruhende Ring i, indem er die Feder f

zusammendruͤkt, bewirken, daß dieselbe herabsinkt; und durch diese Bewegung

wird der an dem Halsstuͤke h befindliche

Aufhaͤlter e in die aus Fig. 3 und 9 ersichtliche Stellung

herab gelangen: d.h. er wird hinter dem Zapfen c

hervorragen, und dadurch den Hebel D sperren und dessen

Bewegung verhindern. So wie jedoch die uͤberschuͤssige

Quantitaͤt Kohlen wieder von der Waagschale entfernt wird, wird die Feder f den Aufhaͤlter wieder emporheben und den Hebel

frei machen. Der Zapfen o bewirkt, daß der

Druͤker auf keine andere Weise, als durch den Hebel D befreit werden kann. p ist ein an der Waagschale befindlicher

Schraubenschluͤssel, womit der Haken q des

Griffes festgehalten werden kann, wenn der Apparat nicht benuzt wird. Statt die

Stange C mit Ketten aufzuhaͤngen, wie man dieß

aus der Zeichnung ersteht, kann man dieselbe auch bis zu dem fixirten Balken

verlaͤngern, und ihr unteres Ende mit dem Verdeke des Schiffes in Verbindung

bringen.

Der Apparat oder die Vorrichtung zur Erreichung des zweiten Theils der Erfindung des

Patenttraͤgers ist in einem Gehaͤuse enthalten, zu welchem der

Arbeiter keinen Zutritt hat, und welches mit einer der Achsen der Waagschale in

Verbindung gebracht ist. Die Bewegungen, welche die Waagschale beim Umschlagen und

Ausleeren der Kohle macht, sezen den zum Aufzeichnen und Registriren dienenden

Apparat in Thaͤtigkeit.

In Fig. 10

sieht man bei G diesen Apparat mit der Waage in

Verbindung gebracht, und mittelst eines Riegelhakens und Schlosses an dem

Buͤgel B befestigt. Fig. 11 zeigt den Apparat

fuͤr sich allein und in groͤßerem Maßstabe; sein Dekel oder das zu

demselben fuͤhrende Thuͤrchen ist geoͤffnet, damit man das

Innere sehen koͤnne. Fig. 12 ist eine

aͤhnliche Ansicht, an der jedoch die Zifferblaͤtter abgenommen sind,

damit das Raͤderwerk um so deutlicher sichtbar werde. Fig. 13 ist ein

senkrechter Durchschnitt durch den Apparat mit geschlossenem Dekel oder

Thuͤrchen.

Im Ruͤken des Gehaͤuses befindet sich eine Oeffnung, welche zur

Aufnahme des vierekigen Endes der Achse der Waagschale, welches aus dem an der

Waagschale befindlichen Halsstuͤke hervorragt, dient. Dieses vierekige Ende

paßt in eine entsprechende Oeffnung in der Achse a,

welche sich in dem Gehaͤuse in Zapfenlagern dreht. An dieser Achse oder Welle

befindet sich ein Federdaͤumling b, welcher, so

wie sich die Waagschale umschlagt, zugleich mit der Welle a bewegt, und auf dem Kreisbogen, den er hiebei beschreibt, mit einem

Zahne des achtzaͤhnigen Sperrrades c in

Beruͤhrung kommt, wodurch dasselbe um den achten Theil seines Umfanges

umgedreht wird. Wenn hiedurch aufgezeichnet worden, daß eine Operation oder

Entleerung der Waagschale vollbracht worden, so kehrt der Daͤumling mit der

Waagschale A wieder in seine fruͤhere Stellung

zuruͤk, indem das Federgelenk desselben nachgibt, so daß sein Ende

uͤber dem Ruͤken des naͤchstfolgenden Sperrzahnes weggleiten

kann. Das Zuruͤkkehren des Rades c wird durch

einen Sperrkegel d verhindert. An der Welle des

Sperrrades c befindet sich ein Getrieb mit acht Zahnen

e, welches in ein Rad mit 60 Zaͤhnen f eingreift; und an der Welle dieses lezteren befindet

sich ein Getrieb mit 7 Zahnen g, welches in ein Rad mit

112 Zahnen eingreift. Hinter diesem Rade ist eine kreisrunde Scheibe i

angebracht, auf der sich in gleichen Entfernungen von einander 4 Zapfen befinden,

auf welche ein aus dem aͤußeren Rande des Zifferblattes k des Rades h

hervorstehender Zahn einwirkt. Die Wellen aller dieser Raͤder und Getriebe

drehen sich in dem Gehaͤuse in fuͤr sie bestimmten Zapfenlagern.

Der Apparat arbeitet auf folgende Weise. Wenn die Welle der Waagschale A das Raͤderwerk auf die beschriebene Weise in

Bewegung sezt, so wird jeder Hub auf dem Zifferblatte l

des Sperrrades c, auf welchem 8 Hube oder eine Tonne

eingezeichnet sind, angedeutet werden. Mittlerweile wirkt das Getrieb g des Rades f auf die

Zaͤhne des Rades h, und veranlaßt dasselbe zu

Umdrehungen und zur Andeutung der Tonnen auf dem Zifferblatte k. Hat das Rad h eine Umdrehung gemacht, so

wird der Zeiger auf dem Zifferblatte andeuten, daß 112 Tonnen abgewogen wurden. So

wie sich das Zifferblatt einer Umdrehung annaͤhert, kommt der an demselben

befestigte Zapfen mit einem der Zapfen der Platte i in

Beruͤhrung, und bewegt dadurch dieselbe allmaͤhlich, bis die auf dem

Zifferblatte m verzeichnete Zahl 112 der in dem

Thuͤrchen oder Dekel des Apparates befindlichen Oeffnung gegenuͤber

erscheint, wo dann der an dem Zifferblatte befindliche Zapfen bis zur

naͤchsten Umdrehung auf die Zapfen zu wirken aufhoͤrt.

Das Rad f dient auch dazu, um auf eine hoͤrbare

Weise anzudeuten, wenn 7 Tonnen uͤber die Waagschale gegangen. Es dreht

naͤmlich ein Rad n, durch welches ein Federweker

o aufgewunden wird. Die Zaͤhne des Rades n ragen bloß an der einen Haͤlfte uͤber

die Breite des Rades f hinaus, und an dieser

Haͤlfte ist ein Theil der Zaͤhne weggenommen, wie man in Fig. 13 bei

p sieht. Sobald das Rad f einen Umgang vollbracht hat, wird durch die Unterbrechung der

Zaͤhne an der einen Haͤlfte eine Hemmung und eine Luke erzeugt,

waͤhrend welcher das Rad n ablaufen kann. q ist ein Hammer, der auf die Gloke des Wekers

schlaͤgt.

Um die an jedem Tage vollbrachte Arbeit, oder die von dem Schiffe an verschiedene

Barken abgegebenen Quantitaͤten bemessen zu koͤnnen, greift das

Zahnrad r, welches 42 oder irgend eine andere durch 7

theilbare Anzahl von Zaͤhnen hat, in die Zaͤhne des Rades h. s ist ein an der Welle von r befestigtes Zifferblatt, welches mit Zahlen, die von 0 bis 42

fortlaufen, bezeichnet ist; diese Zahlen sieht man durch Oeffnungen, welche sich in

einer beweglichen, in dem Thuͤrchen oder Dekel angebrachten Platte befinden.

Das Zifferblatt s bewegt sich mit dem Rade h; am Anfange einer jeden Tagesarbeit oder beim Beginnen

des Beladens einer jeden Barke wird die Oeffnung auf o gedreht, und so wie die gewuͤnschte Zahl an der Oeffnung

erscheint, ist die Arbeit vollbracht.

In dem oberen Theile des Gehaͤuses und in Zusammenhang mit der Welle a ist ein kleiner Zaͤhlapparat u angebracht, damit, wenn ja an dem Hauptapparate ein

Fehler vorgeht, dieser hier verbessert werde. Dieser Apparat besteht aus einem

achtzaͤhnigen Sperrrade 1, auf welches ein an der Welle a befindlicher Daͤumling wirkt. An der Spindel

dieses Rades 1 befindet sich ein achtzaͤhniges Getrieb 3, welches in das mit

56 Zahnen versehene Rad 4 eingreift. An der Welle oder Spindel dieses lezteren ist

ein siebenzaͤhniges Getrieb 5 angebracht, welches in ein mit 49 Zahnen

ausgestattetes Rad 6 eingreift; und an der Welle dieses lezteren Rades befindet sich

endlich das zehnzaͤhnige Getrieb 7, welches in ein anderes, mit 49

Zaͤhnen beseztes Rad eingreift. An dem Sperrrade 1 ist ein Sperrkegel und ein

Faͤnger angebracht. Auf den Raͤdern befindet sich eine Platte mit drei

Zifferblaͤttern und Zeigern, welche andeuten, wie weit die Arbeit

fortgeschritten ist.

Fig. 14, 15 und 16 sind

aͤhnliche Darstellungen eines Apparates, welcher dieselben Resultate gibt,

dessen Bewegung aber etwas von jener, die oben bei Fig. 11, 12 und 13 beschrieben wurde,

verschieden ist. Gleiche Theile sind hier auch durch dieselben Buchstaben

angedeutet. Das Halsstuͤk a, der Daͤumling

b und das Sperrrad c

sind dieselben, wie an obigem Apparate. An dem Rade c

ist ein Daͤumling e angebracht, der bei jeder

Umdrehung das naͤchstfolgende Rad f in Bewegung

sezt, indem er auf einen der sieben Zapfen wirkt, die in gleichen Entfernungen von

einander im Umfange des Rades angebracht sind. An dem Rade f befindet sich ein Daͤumling g, der

auf aͤhnliche Weise auf die Zapfen des naͤchstfolgenden Rades h wirkt, so daß sich bei jedem Umgange des Zifferblattes

k ein Resultat von 196 Tonnen ergibt. Soll die

Maschine eine noch groͤßere Anzahl von Operationen registriren, so kann man

noch eine kreisrunde Platte, wie jene bei i in Fig. 12,

anbringen, an der sich eine gegebene Anzahl von Zapfen befindet, auf welche das

Zifferblatt k einwirkt.

Fig. 17, 18 und 19 zeigen eine

Methode jene betruͤgerischen Angaben zu verhindern, die dadurch

hervorgebracht werden koͤnnten, daß die Waagschale umgestuͤrzt wird,

waͤhrend sie leer oder nicht ganz gefuͤllt ist. An dem Buͤgel

B ist das Gehaͤuse p befestigt, welches man aus den Figuren 20, 21 und 22, in denen

die Waagschale fuͤr sich allein abgebildet ist, deutlicher ersieht. In diesem

Gehaͤuse befindet sich eine starke Feder q, die,

wie man aus Fig.

23 sieht, auf dem Boden desselben ruht. r ist

eine durch den Boden des

Gehaͤuses und durch die Feder gehende Stange, an deren oberem Ende sich ein

Halsstuͤk s befindet, welches auf den Scheitel

der Feder q druͤkt. An dem unteren Ende dieser

Stange ist ein Ring oder ein Zapfenlager t angebracht,

in welchem sich die Achse der Waagschale dreht, wie Fig. 24 zeigt. Man sieht

hier auch eine vierekige Schraubenmutter u, welche in

das in der Waagschale B angebrachte Fenster paßt, und

sich darin hin und her schiebt. v ist der vierekige

Theil der Achse der Waagschale, welcher in die Oeffnung der ersten Welle a des Registrirapparates paßt. Diese Welle ist hier, wie

man aus Fig.

25 und 26 ersieht, in ein Zapfenloch w eingesezt,

welches zu diesem Behufs in dem Gehaͤuse angebracht ist. Auf diese Weise ist

die Waagschale an der Feder q aufgehaͤngt; wenn

sie daher leer oder nur zum Theil belastet ist, so wird ihre Achse in Folge ihrer

Verbindung mit der ersten Welle des Registrirapparates diese leztere Welle und ihren

Federdaͤumling, wie Fig. 25 zeigt, so

emporheben, daß sie nicht auf das erste Sperrrad wirken kann. Bei dieser Einrichtung

kann also nur dann etwas gezaͤhlt oder aufgezeichnet werden, wenn die

Waagschale gehoͤrig belastet ist. Die Feder gestattet, daß die Waagschale,

ihre Achse und der Daͤumling im Falle der gehoͤrigen Belastung bis auf

den Grund des Fensters w herabsinken kann, wo dann auf

die oben beschriebene Weise die Einwirkung auf das erste Sperrrad Statt findet.

Hiebet wird jedoch eine Abaͤnderung der Einrichtung des Druͤkers und

des Hemmers noͤthig, obschon auch hier dieselben Theile angewendet werden,

weßhalb sie auch mit denselben Buchstaben bezeichnet sind, wie in Fig. 1, 2 und 3. Der Druͤker a ist umgekehrt, und der Federriegel b steigt so weit herab, daß er mit demselben in

Beruͤhrung kommt. Wenn die Waagschale emporgehoben ist, so koͤnnen der

Druͤker und der Riegel nicht mitwirken (s. Fig. 17); die Waagschale

ist daher mittelst eines anderen Zapfens y an der

inneren Seite der Waagschale in gehoͤriger Stellung befestigt (siehe Fig. 17 und

21). z ist ein an der Waagschale befestigter Federriegel,

welcher derselben gestattet, beim Zuruͤkkehren wieder ihre fruͤhere

Stellung einzunehmen; er hindert jedoch das Umschlagen derselben, bis der Riegel b, wie in Fig. 18, in den Bereich

des Druͤkers a kommt, wo dann der Federriegel z aufgehoͤrt hat, mit dem an dem Buͤgel

B befindlichen Zapfen y

in Beruͤhrung zu stehen, so daß der Druͤker a also seine oben beschriebene Wirkung ausuͤben kann. Auch der

Aufhaͤlter (interceptor) e muß eine veraͤnderte Stellung erhalten; er befindet sich

naͤmlich an der entgegengesezten Seite der Stange c, und durch das aus der Waagschale hervorragende Stuͤk * gegen

Beschaͤdigungen durch den Zapfen d

geschuͤzt. Es erhellt von selbst, daß die Zapfen c, o

hier ober und nicht unter dem Hebel D angebracht werden

muͤssen.

Fig. 27 und

28 zeigen

den Zaͤhl- und Registrirapparat G an der

zweiten Art der im Eingange erwaͤhnten Waagschalen angebracht. A ist die Waagschale und B

der Buͤgel. In der Naͤhe des Grundes der schiefen Flaͤche,

welche den Ruͤken der Waagschale bildet, ist ein Eisenblech oder eine Art von

Rost a angebracht, der sich, wie Fig. 29 zeigt, mit

Halsstuͤken oder Zapfen in den beiden Seiten der Waagschale bewegt. An diesem

Bleche oder Roste befindet sich ein Gegengewicht c,

welches, wenn es noͤthig seyn sollte, durch eine Feder unterstuͤzt

wird, um ersteres leichter in seiner Stellung zu erhalten. Wenn die Waagschale mit

Kohlen gefuͤllt ist, so druͤkt das Blech oder der Rost a gegen das Thuͤrchen, und so wie dieses

geoͤffnet wird, so wird ersteres durch die Entleerung des Inhaltes in die aus

Fig. 29

ersichtliche Stellung herabgedruͤkt; sind die Kohlen jedoch entleert, so

nimmt das Blech in Folge des angebrachten Gegengewichtes wieder seine

fruͤhere Stellung ein, wo das Thuͤrchen dann geschlossen werden kann.

Das vierekige Ende der Achse b des Bleches oder Rostes

a wird in die erste Welle des Registrirapparates

eingesezt, wodurch man also hier dieselben Resultate erhaͤlt, wie bei der

zuerst beschriebenen Art von Waagschalen. Bei der Anwendung des Apparates an dieser

Art von Waagschalen ist jedoch die Ordnung der Raͤder und des Mechanismus

eine umgekehrte.

Fig. 30 zeigt

eine Waagschale, so wie man sich ihrer gewoͤhnlich zum Waͤgen des

Salzes, beim Ausladen von Schiffsladungen und in vielen anderen Faͤllen

bedient, und an der obiger Apparat G gleichfalls mit

gutem Erfolge angebracht werden kann. Die Waagschale A

ist in einem Buͤgel B aufgehaͤngt, und

dreht sich beim Entleeren um eine Achse, von welcher die erforderliche Bewegung an

den Registrirapparat fortgepflanzt werden kann.

Fig. 31 zeigt

den Registrirapparat an einer Vorrichtung angebracht, die zum Messen irgend einer

Art von Gegenstaͤnden dient. A ist das an dem

Bande B befestigte Maaß; der Arm C hat bei D einen Zapfen oder eine Achse, die

sich in dem Tische E in Zapfenlagern dreht. An dem Ende

dieser Achse ist der Registrirapparat G angebracht, der

die Bewegungen des Maaßes beim Entleeren des Inhaltes desselben aufzeichnet.

Fig. 32 zeigt

einen Trog, wie man sich desselben gewoͤhnlich bedient, um Kanonenkugeln,

Kaͤse, Saͤke oder sonstige Artikel, die man uͤber schiefe

Flaͤchen hinabzulassen pflegt, um sie von einem Orte zum anderen zu schaffen,

hinein zu thun. A ist eine an der Achse B eingehaͤngte Fluͤgelthuͤre. An

jenem Ende des Troges C, an welchem die Guͤter

gewoͤhnlich abgegeben werden, hat die Achse B ein

vierekiges Ende, welches zur Aufnahme des Registrirapparates dient. D, D sind Stifte oder Zapfen, welche durch

Loͤcher gehen, die in den Stufen E, die das Ende

der Seiten des Troges bilden, angebracht sind. Es sind mehrere dergleichen

Loͤcher in diesen Stuͤken angebracht, damit man die Zapfen, je nachdem

es noͤthig ist, hoͤher oder niedriger stellen kann. F, F sind Oeffnungen in diesen Stuͤken E, durch welche die Achse B

geht. G ist ein Loch in dem Boden des Troges mit Zapfen,

durch welche die Muͤndung des Endes je nach Bedarf verkleinert oder erweitert

werden kann, indem die Gewinde H ein Zusammenziehen oder

Ausbreiten der Enden gestatten. Die Achse der Fluͤgelthuͤre ruht auf

dem Zapfen D. An dem vierekigen Ende der Achse ist der

Registrirapparat angebracht, der jedes Mal in Thaͤtigkeit kommt, sobald etwas

durch die Thuͤre geht.

Weitere Verbesserungen an den Vorrichtungen zum Waͤgen sieht man in Fig. 33, 34 und 35. Sie

bestehen in der Anwendung von Registrirapparaten und anderen Vorrichtungen zur

Bestimmung und zum Registriren des Gewichtes von Karren und Wagen mit ihrer Ladung

im Großen sowohl als im Detail, so wie auch zum Aufzeichnen der vollbrachten

Operationen. a, a sind Saͤulen oder Tragpfosten

fuͤr die Waage; b, b ist der belastete Hebel,

welcher sich um den Stuͤzpunkt oder um die Achse c dreht, die sich mit den Halsstuͤken d,

d in Zapfenlagern dreht, welche sich, wie man aus Fig. 36 sieht, in den

Saͤulen oder Pfosten befinden. Eines dieser Halsstuͤke ragt hervor,

und dient zur Aufnahme der Nabe des Rades e, e, welches

an demselben aufgezogen ist. Von der Nabe dieses Rades geht die vierekige Welle f, f aus, die zur Aufnahme des Registrirapparates dient,

wie dieß aus dem Durchschnitte in Fig. 36 erhellt. Das Rad

e muß leicht und groß seyn, und sowohl an dem

aͤußeren als an dem inneren Umfange des Reifens mir einer der Groͤße

entsprechenden Anzahl kleiner scharfer Zaͤhne versehen seyn. g ist ein an dem Hebel b

befestigter Federbolzen oder Riegel, an dessen Ende sich Zahne befinden, welche den

am aͤußeren Umfange des Rades e angebrachten

Zahnen entsprechen. h ist ein anderer aͤhnlicher

Federbolzen, welcher jedoch an der Saͤule oder dem Pfosten angebracht ist,

und dessen Zahne den an dem inneren Umfange des Rades e

befindlichen Zahnen entsprechen. Die Zaͤhne des Bolzens g werden mittelst der Feder dieses lezteren mit dem

Umfange des Rades in Beruͤhrung erhalten, waͤhrend die Feder des

Bolzens h die entgegengesezte Wirkung hervorbringt, so

daß die Zahne dieses Bolzens außer Beruͤhrung mit den Zaͤhnen des

Rades bleiben. i ist eine Stange, welche an der Platform

voruͤbergeht; ihr oberes Ende steht mit dem Arme des Hebels k in

Verbindung, waͤhrend von dem anderen Ende dieses Hebels eine Stange l auslaͤuft, welche in der Saͤule oder in

dem Pfosten ihr Lager hat, und von der sich um den vierten Theil des Umfanges des

Rades e herum ein Arm m

erstrekt. An diesem Arme m bewegt sich der Bolzen g, je nachdem der Hebel b

gehoben oder gesenkt wird. Die Stange l steht auch mit

dem Federbolzen h in Verbindung.

Fig. 34 zeigt

die Bewegung der Bolzen g und h zur Zeit, wo sich ein Wagen auf der Platform der Waage befindet. Der

Bolzen g befestigt das Rad e

an dem Hebel b, indem seine Zaͤhne mit jenen am

aͤußeren Umfange des Rades in Beruͤhrung stehen, waͤhrend der

Bolzen h von den Zaͤhnen des inneren Umfanges

zuruͤkgewichen ist. So wie nun die Stange i

angezogen wird, kommt der Hebel k in Thaͤtigkeit,

und es tritt folgende Wirkung ein. Die Feder des Bolzens g wird vorwaͤrts getrieben, so daß dessen Zaͤhne das Rad

festhalten; durch dieselbe Bewegung werden die Zaͤhne des Bolzens h von den am inneren Umfange des Rades befindlichen

Zaͤhnen zuruͤkgezogen. So wie aber das Gewicht wieder von der Platform

entfernt wird, so nimmt der Hebel b, wieder seine

ruhende Stellung ein, wobei er das Rad e mit sich

fuͤhrt, und also dasselbe veranlaßt einen Kreisbogen zu beschreiben, der mit

dem auf die Platform gebrachten Gewichte im Verhaͤltnisse steht. Wenn nun

hierauf die Stange i nachgelassen wird, so weicht der

Bolzen g von den Zahnen des aͤußeren Umfanges des

Rades zuruͤk, waͤhrend die Zaͤhne des Bolzens h bis zur naͤchstfolgenden Operation mit den

Zahnen des inneren Umfanges in Beruͤhrung bleiben. Der Registrirapparat ist

an der Achse f des Rades e

befestigt, und durch dessen Bewegung, d.h. durch die rotirende Bewegung des Rades

e, waͤhrend es mit dem Bolzen g in Beruͤhrung steht, wird die Operation

verzeichnet.

Da das Rad e eine Kreisbewegung, und nicht bloß, wie an

der obigen Maschine eine Bewegung durch einen Kreisbogen hat, so ist in dem Baue des

Registrirapparates eine kleine Abaͤnderung noͤthig, um denselben auch

hier anwendbar zu machen. In Fig. 37 ist n ein Zifferblatt, an dessen Achse sich eine vierekige

Oeffnung befindet, die zur Aufnahme der Achse f des

Rades e dient. o ist ein

Getrieb mit 10 Zaͤhnen, welches in das 100 zaͤhnige Rad p eingreift, und an der Welle dieses Rades p befindet sich q,

gleichfalls ein Getriebe mit 10 Zaͤhnen, welches in ein anderes Rad r eingreift. Die Zahl der Zaͤhne dieses Rades

richtet sich danach, wie weit man das Zaͤhlen treiben will. Wenn nun der

Registrirapparat mit dem Rade e in Verbindung gebracht

worden, so tritt folgende Wirkung ein. Das Rad e haͤngt,

wie oben gezeigt worden, von der Bewegung des Hebels b

ab; und so wie dieser Hebel je nach dem auf die Platform gebrachten Gewichte

emporgehoben wird, und so wie er bei der Entfernung dieses Gewichtes wieder in seine

fruͤhere Stellung zuruͤkkehrt, so muß nothwendig in denselben Radien

auch eine entsprechende Bewegung des Zifferblattes n

erfolgen; die Registrirung des Gewichtes geschieht also je nach der Zahl der

Zaͤhne des Rades e, die in Folge der Statt

gehabten Bewegung voruͤbergegangen sind. Den Index und einen Theil des

Zifferblattes sieht man in Fig. 37 auch in einem

groͤßeren Maaßstabe.

Das Registriren der verschiedenen Betrage der einzelnen Waͤgeprocesse in ihrer

respectiven Ordnung wird auf folgende Weise vollbracht. A ist ein in Fig. 35 und 36

ersichtliches Trommelrad, welches an der Welle f

aufgezogen ist, und sich mit dem Rade a umdreht. u, u ist ein langer Streifen aus Pergament oder aus

einer anderen Substanz, an dessen beiden Enden sich ein Gewicht befindet, und der

ein oder mehrere Male um die Trommel t laͤuft; er

geht durch Oeffnungen, welche in hervorragenden Zapfen, die ihm als Fuͤhrer

dienen, zu diesem Behufe angebracht sind. In dem dem Hebel b zunaͤchst liegenden Zapfen, und dem fuͤr den

Pergamentstreifen bestimmten Ausschnitte gegenuͤber ist an dem Hebel b eine kleine Oeffnung angebracht; eben so ist in dem

Bogen dieser Oeffnung ein kleiner Einfall v angebracht.

Wenn nun der Hebel b emporsteigt, so steigt auch der

Einfall mit ihm empor; beim Zuruͤkkehren dreht sich das Trommelrad in

entsprechendem Maaße, und dadurch steigt das an dem einen Ende des

Pergamentstreifens angebrachte Gewicht w empor,

waͤhrend das an dem anderen Ende angebrachte Gewicht x herabsinkt. So wie sich nun der Zapfen oder Einfall v in Folge der Ruͤkkehr des Hebels in seine

ruhende Stellung der Saͤule oder dem Tragpfosten a naͤhert, faͤllt er in die in den Leitungszapfen

angebrachte Oeffnung y, und schlaͤgt ein Loch aus

dem Pergamente aus. Da bei jedesmaliger Operation immer dasselbe geschieht, so wird

die Zahl der Operationen durch die Zahl der ausgeschlagenen Loͤcher

angedeutet; das Verhaͤltniß der Entfernungen dieser Loͤcher von

einander zu dem Umfange des Rades bestimmt beilaͤufig ihre respective

Quantitaͤt in der Ordnung, in welcher das Wagen Statt fand, wie man aus einer

zu diesem Behufe abgefaßten Scala entnehmen kann. Das Registriren der Zahl der Wagen

oder Karren, die uͤber die Platform gingen, geschieht mittelst des Apparates

z, welcher an dem vierekigen Ende der Achse c des Hebels b angebracht

ist. Dieser am Ruͤken der Saͤule oder des Tragpfostens befindliche

Apparat besteht bloß aus dem ersten Theile des Registrirapparates, so wie er oben fuͤr die

Waagschale beschrieben worden. Er hat naͤmlich eine aͤhnliche Welle

a mit einem Daͤumlinge b (Fig.

38), welcher auf ein Sperrrad c wirkt, an

welchem eine beliebige Anzahl von Zahnen angebracht ist. Da der Hebel b hier, wie an der Waagschale A, bloß einen Kreisbogen beschreibt, so wird bei jeder Operation bloß eine

Zahl registrirt.

Fig. 39 ist

ein theilweiser Durchschnitt, woraus man den vor dem Trommelrade t befindlichen Registrirapparat ersieht.

Tafeln