| Titel: | Ueber das unter dem Namen der Cagniardelle bekannte Schraubengebläse. Vorgetragen am 16. Mai 1834 von Hrn. Cagniard-Latour in der Sizung der Akademie der Wissenschaften in Paris. |

| Fundstelle: | Band 55, Jahrgang 1835, Nr. XXXIV., S. 212 |

| Download: | XML |

XXXIV.

Ueber das unter dem Namen der Cagniardelle

bekannte Schraubengeblaͤse. Vorgetragen am 16. Mai 1834 von Hrn. Cagniard-Latour in der Sizung der Akademie der

Wissenschaften in Paris.

Aus dem Bulletin de la

Société d'encouragement. Oktober 1834, S. 389.

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Ueber das unter dem Namen der Cagniardelle bekannte

Schraubengeblaͤse.

Ich habe mir in gegenwaͤrtiger Abhandlung die Aufgabe gesezt, die

merkwuͤrdigen Resultate der Anwendung des Schraubengeblaͤses an den

Huͤttenwerken bekannt zu machen, indem es diesen Resultaten gemaͤß

scheint, daß man sich in Zukunft an den Hohoͤfen keiner anderen Art von

Geblaͤse zu bedienen hat, wenn man dieselben mit dem moͤglich

groͤßten Vortheile betreiben will.

Da sich die Umstaͤnde, die mich auf die Erfindung des

Schraubengeblaͤses brachten, in einiger Hinsicht an jene Methoden

knuͤpfen, die man in lezter Zeit zum Behufe des Eindampfens gewisser

Fluͤssigkeiten in Vorschlag brachteHr. Brame Chevalier zeigte in einer Abhandlung,

welche H. Dumas am 25. November 1833 der Akademie

der Wissenschaften vorlegte, an, daß er es durch Anwendung von heißer Luft zum

Eindiken des Runkelruͤbensyrupes zu einem Mehrertrage an Producten

gebracht habe, der je nach der Qualitaͤt der angewendeten Substanzen

6 bis 8 Proc. betraͤgt. A. d. O., so glaube ich dieser Umstaͤnde hier in Kuͤrze

erwaͤhnen zu muͤssen.

Ich bemerkte im Jahre 1809, wo ich mich mit verschiedenen theoretischen

Untersuchungen uͤber den Gyps zu beschaͤftigen anfing, daß, wenn ich

eine Aufloͤsung des schwefelsauren Kalkes aus den Steinbruͤchen des

Montmartre bei der Siedhize und ohne Beruͤhrung mit der Luft abdampfte, ich

einen schwefelsauren Kalk erhielt, der sich nicht als Gyps verwenden ließ. Ich

wollte daher wissen, ob dasselbe Verhaͤltniß auch dann obwalte, wenn die

Aufloͤsung nur bei 60° und unter Zutritt der atmosphaͤrischen

Luft abgedampft wuͤrde. Ich trieb zu diesem Behufe mit Huͤlfe eines

gewoͤhnlichen Blasebalges Luft in die Aufloͤsung, wobei ich jedoch

alsbald bemerkte, daß die eingetriebene Luft bei dem Durchgange durch die auf die

angegebene Weise erwaͤrmte Fluͤssigkeit bedeutend an Volumen zunahm,

indem sie eine große Menge Wasserdampf aufnahm. Dieß brachte mich auf die Idee, daß

diese Luft, indem sie ein Gewicht verlieren muß, welches dem Gewichte des Wassers,

das sie aus der Stelle treibt, gleichkommt, beim Emporsteigen vom Grunde der

Fluͤssigkeit an die Oberflaͤche derselben eine Triebkraft geben

muͤßte, die zum Betriebe des Blasebalges hinreichend waͤre; d.h. mein

Apparat muͤßte, wenn er ein Mal in Bewegung gesezt ist, von selbst arbeiten,

wenn der zur Eindikung dienende Kessel immer eine gehoͤrige Quantitaͤt

Fluͤssigkeit enthielte, und wenn diese Fluͤssigkeit immer auf

gehoͤriger Temperatur erhalten wuͤrde.

Um nun diesen Zwek zu erreichen, brachte ich ein Eimerrad, welches die ganze

Laͤnge des Kessels einnahm, in die Aufloͤsung. Die Windroͤhre

war so gestellt und angebracht, daß die Luft, welche unter das Rad trat, in die

Eimer, deren Muͤndung nach Unten gelehrt war, eintrat, und daß das Rad also

durch die Gewalt, mit der die Luft emporzusteigen strebte, in Bewegung gesezt

wurde.

Ich haͤtte mich zum Eintreiben der Luft in die Windroͤhre desselben

Geblaͤses bedienen koͤnnen, dessen ich mich vorher bediente; allein

ich dachte es waͤre interessanter, wenn ich mich zu diesem Behufe eines

rotirenden Geblaͤses bedienen wuͤrde, weil man dann nur das

Geblaͤse und das Rad durch eine Verzahnung mit einander in Verbindung zu

sezen brauchte, um zu bewirken, daß beide Mechanismen einander gegenseitig in

Bewegung sezen.

Ich sann daher auf ein Geblaͤse, welches folgende Bedingungen

erfuͤllte: 1) sollte dasselbe eine unmittelbare und continuirliche rotirende

Bewegung haben; 2) sollte es keine Ventile haben; 3) sollte es beinahe keine Reibung

und folglich auch keine Reparatur bedingen; 4) endlich sollte zu dessen Bewegung so wenig Triebkraft

als moͤglich erforderlich seyn.

Nach einigem Nachdenken ergab sich mir, daß die Loͤsung dieses complicirten

Problemes vielleicht in der einfachen Archimed'schen

Schraube gelegen seyn duͤrfte; d.h. daß, indem diese Schraube bei

gehoͤriger Neigung, und wenn man sie nach der einen Richtung dreht, das

Wasser in der Luft emporzuheben vermag, sie durch eine Bewegung nach

entgegengesezter Richtung die Luft auch in die Fluͤssigkeit hinab treiben

muͤßte, wenn man dieselbe beinahe bis zur Mitte ihrer oberen Muͤndung

getaucht erhielte. Ich beeilte mich die Anwendung dieses neuen Principes mit einer

hoͤlzernen Schraube, so wie man sich ihrer bei den

Entwaͤsserungsarbeiten bedient, zu erproben, fand jedoch hiebei, daß die

Fugen der Schraubenwindungen, wenn sie auch dem Wasser keinen merklichen Durchgang

gestatteten, doch die Luft so leicht durchdringen ließen, daß dieselbe, sobald sie

nur einigen Druk erlitt, im Inneren der Schraube emporstieg, anstatt durch deren

untere Muͤndung auszutreten.

Da mir ein zweiter Versuch, den ich mit einer Schraube anstellte, deren Fugen genauer

als gewoͤhnlich schlossen, kaum bessere Resultate gewaͤhrte, so goß

ich geschmolzenen Talg in die Schraube, indem ich glaubte, daß dieser fette

Koͤrper in die Fugen eindringen und dieselben vollkommen verschließen

wuͤrde. Ich fand nun auch wirklich, daß diese Schraube, wenn sie auf die

angegebene Weise untergetaucht gehoͤrig gedreht wurde, die Luft, die sie bei

jeder Umdrehung an der Oberflaͤche aufnahm, unter die Fluͤssigkeit

hinabschaffte, und daß dieß selbst dann geschah, wenn diese Umdrehung sehr langsam

erfolgte: so daß also, wenn man das untere Ende der Schraube unter eine mit Wasser

gefuͤllte Gloke brachte, diese schnell mit der Luft erfuͤllt wurde,

die sich an dem unteren Ende der Schraube gleichwie aus der Windroͤhre eines

Geblaͤses entwikelte.

Gesezt nun, die eben erwaͤhnte Gloke communicire an ihrem Scheitel mit einer

gebogenen Roͤhre, deren Ende unter das Eimerrad fuͤhrt, und dieses Rad

selbst stehe durch eine Verzahnung und durch ein dem Cardan'schen aͤhnliches Gefuͤge mit der

Geblaͤsschraube in Verbindung. Gesezt ferner, die Luft nehme in Folge der

Beruͤhrung, in die sie mit dem heißen Wasser kam, einen fuͤnf Mal

groͤßeren Raum ein, als fruͤher, wie es denn bei einer Temperatur von

75° R. auch wirklich der Fall ist, so erhellt klar, daß das Rad, wenn sich

dasselbe umdreht, nicht bloß die Schraube in Bewegung sezen, sondern auch noch eine

verschieden anwendbare dynamische Wirkung hervorbringen wird; denn die Schraube

darf, um die Luft unter das kalte Wasser zu treiben, nicht mehr als den

fuͤnften Theil jener Kraft verbrauchen, welche durch das Emporsteigen der Luft im warmen Wasser

erzeugt wird.

Diese Resultate ergaben sich auch wirklich mit einer Maschine, die ich nach dem eben

beschriebenen Principe erbauen ließ, und uͤber welche Hr. Carnot am 8. Mai 1809 der Akademie in Paris einen sehr

guͤnstigen Bericht erstattete.Man findet diesen Bericht im Bulletin de la

Société d'encouragement, 9e

année S. 44 Dieselbe Maschine wurde uͤbrigens auch bei dem folgenden

zehnjaͤhrigen Preisconcurse ehrenvoll erwaͤhnt.Diese Erwaͤhnung lautete folgender Maßen: „Hr. Cagniard-Latour ist der Erfinder einer

Feuermaschine (machine à feu),

uͤber welche die Commission des Institutes einen sehr

guͤnstigen Bericht erstattete. Die Classe der physikalischen und

mathematischen Kuͤnste ist der Ansicht, daß diese Maschine sehr

nuͤzliche Anwendung finden duͤrfte; und sollte sich dieß

durch die Erfahrung bewahrt zeigen, so kann der Erfinder bei dem

naͤchsten Concurse gerechte Anspruͤche auf einen Preis

machen.“ A. d. O.

Ich benuzte den vollstaͤndigen Apparat, so wie ich denselben oben beschrieben

habe, uͤbrigens bisher noch zu nichts Anderem, als zum Eindampfen; er

duͤrfte sich auch besonders in dieser Hinsicht, und hauptsaͤchlich in

jenen Faͤllen, in welchen das Eindampfen gewisser Fluͤssigkeiten

mittelst heißer Luft von besonderem Vortheile ist, sehr nuͤzlich

erweisen.

Was das Schraubengeblaͤse betrifft, so will ich mich uͤber den Nuzen,

den dasselbe sowohl in Frankreich, als anderwaͤrts der Industrie brachte,

nicht weiter verbreitenHr. Roard, der das Schraubengeblaͤse zuerst

im Großen in Anwendung brachte, bedient sich desselben seit dem Jahre 1812

in seiner Bleiweißfabrik zu Clichy, um Kohlensaͤure in die

Aufloͤsungen von basisch essigsaurem Bleie einzutreiben. Sein

Geblaͤse, welches aus zwei Schrauben von 4 Fuß im Durchmesser und 7

1/2 Fuß Laͤnge besteht, wird durch eine Dampfmaschine in Bewegung

gesezt. Acht andere Schraubengeblaͤse, von denen sich eines am

Spitale St. Louis, 2 am Creuzot, und 5 an der koͤnigl.

Beleuchtungsanstalt befanden, dienten zu verschiedenen Versuchen in Bezug

auf die Reinigung des Leuchtgases. A. d. O., indem derselbe bereits hinreichend bekannt ist, da Hr. d'Arcet sich dessen in verschiedenen Fabriken mit Vortheil

bediente.

An der oben beschriebenen Maschine steht die Schraube, wie gesagt, mit einer Gloke in

Verbindung. Diese Gloke ist jedoch in gewissen Faͤllen entbehrlich, indem es,

um zu demselben Zweke zu gelangen, hinreichen wuͤrde, wenn man den unteren

Theil der Schraubenscheide etwas uͤber die Schraubengaͤnge hinaus

verlaͤngerte, und das Ende der Roͤhre, durch welche sich die ein Mal

comprimirte Luft an den Ort ihrer Bestimmung zu begeben hat, unmittelbar in diese

Verlaͤngerung, welche einiger Maßen als Gloke zu dienen haͤtte,

leitete. Eine der beiden aͤquilibrirten Schrauben, welche ich fuͤr die

koͤnigl. Beleuchtungsanstalt erbaute, und die ich in meiner im Jahre 1823 erschienenen

Schrift beschrieb, hatte eine derlei Verlaͤngerung. Ebendieß ist auch bei der

sehr großen Schraube, von der weiter unten die Rede seyn wird, der Fall.

Ich glaube bemerken zu muͤssen, daß diese Vorrichtung ungeachtet der großen

Aehnlichkeit, die sie mit der Archimed'schen Schraube zu

haben scheint, doch in zwei Hauptpunkten von derselben verschieden ist. Das

Schraubengeblaͤse comprimirt naͤmlich das Gas und verliert durch seine

Untertauchung unter das Wasser einen großen Theil seines Gewichtes, so daß es,

selbst wenn es arbeitet, wegen der in ihm enthaltenen Luft ganz von der

Fluͤssigkeit getragen wird; waͤhrend die gewoͤhnliche Schraube

keine Compressionsmaschine ist, und statt bei ihrer Bewegung leichter zu werden,

vielmehr wegen des Wassers, welches sie aufnimmt, sehr schwer wird, wodurch

nothwendig die Reibung der Achse in den Zapfenlagern bedeutend erhoͤht werden

muß.

Aus diesen Gruͤnden der Verschiedenheit, welche der beruͤhmte Montgolfier sogleich erkannte, stand dieser große

Erfinder auch nicht an zu erklaͤren, daß die Archimed'sche Schraube durch meine Anwendung derselben zu einer neuen

Maschine geworden sey. Auch gestand derselbe in den schmeichelhaftesten

Ausdruͤken zu, daß meine Erfindung eine der complicirtesten Aufgaben

loͤse, was auch mit dem Berichte uͤbereinstimmt, den Carnot uͤber dieselbe erstattete, und der also

lautete: „Die Maschine des Hrn. Cagniard

scheint uns mehrere neue und sinnreiche Ideen zu umfassen, und ihre Anwendung,

die auf einer guten Theorie und auf einer tiefen Kenntniß der Geseze der Physik

beruht, wird sich gewiß unter vielen Umstaͤnden in vielen Kuͤnsten

und Gewerben von hohem Nuzen bewaͤhren. Ich glaube daher, daß der

Erfinder Aufmunterung von Seite der Akademie verdiene, und daß die Akademie

dessen Maschine gutheißen soll.“

Man sollte meinen, daß bei dem nun 2000jaͤhrigen Alter der Archimed'schen Schraube deren pneumatische Wirkung schon

laͤngst haͤtte entdekt werden sollen; und doch erhellt aus den

Versuchen, die ich oben auffuͤhrte, daß meine Erfindung nicht wohl das Werk

des Zufalles seyn konnte: ja es ist sogar wahrscheinlich, daß dieselbe ohne die

Umstaͤnde, die meine Forschungen veranlaßten, noch lange Zeit unbekannt

geblieben seyn wuͤrde. Wer sollte aber glauben, daß zu der Zeit, zu welcher

ich meinen ersten fruchtlosen Versuch machte, mehrere Mechaniker, unter denen sich

sehr gelehrte Maͤnner befanden, mich abhalten wollten, meiner Erfindung Folge

zu geben, indem sie all mein Streben fuͤr vergebene Muͤhe hielten? Sie

waren naͤmlich der Ueberzeugung, daß, selbst wenn die Waͤnde der

Schraube aus Eisenblech

bestehen sollten, d.h. wenn sie ganz luftdicht waͤren, dieses Gas, indem es

viel leichter ist als Wasser, doch immer im Inneren der Schraube emporsteigen

wuͤrde, anstatt bei der unteren Muͤndung der Schraube auszutreten.

Hieraus erhellt, daß die hydraulische Wirkung der Schraube bis zu jener Zeit

wenigstens nur hoͤchst unvollkommen studirt worden war.

Um diese Wirkung zu erklaͤren, sagt man gewoͤhnlich, daß das Wasser in

der Schraube emporsteige, weil diese Fluͤssigkeit in den Spiraleimern, in

denen sie enthalten ist, herabsteigt. Ich schlage vor, dieser Erklaͤrung noch

Folgendes beizufuͤgen.

An jener Maschine, welche die Metalldreher den Wagentraͤger oder Support

nennen, wird die Hauptschraube solcher Maßen in Zapfenlagern getragen, daß sie sich

umdreht, ohne ihre Stelle zu veraͤndern. Waͤhrend dieser Zeit bewegt

sich die Schraubenmutter, die den Meißel traͤgt, gerade, d.h. in einer mit

der Achse der Schraube parallel laufenden Richtung, indem sie sich, da sie in Falzen

ruht, nicht drehen kann. An einer Maschine hingegen, an der sich die Schraubenmutter

mittelst einer gehoͤrigen Form und Einrichtung umdrehte, wuͤrde, wie

man wohl einsehen wird, gerade das Gegentheil Statt finden; d.h. hier wuͤrde

sich die Schraube gerade bewegen, wenn sie durch irgend ein der Wirkung der oben

erwaͤhnten Falzen analoges Hinderniß verhindert wuͤrde sich

umzudrehen.

In diesem lezteren Falle befindet sich nun beinahe die schief geneigte Archimed'sche Schraube, wenn dieselbe arbeitet; d.h. man

kann diese Schraube als eine Schraubenmutter betrachten, welche sich auf den Zapfen

ihrer Spindel dreht, ohne ihre Stelle zu veraͤndern, waͤhrend das in

dieser Schraubenmutter enthaltene Wasser als ein Schraubentheil, der nicht so viel

Reibung erleidet, daß er sich zugleich mit der Schraubenmutter umdrehen muß, nur

eine geradlinige Ortsveraͤnderung erleidet.

In dem Berichte Carnot's befindet sich folgende Stelle:

„Die Archimed'sche Schraube, die in dieser

Maschine angewendet ist, erzeugt die Wirkung eines wahrhaften Blasebalges, so

daß sie auch an den Huͤttenwerken als solcher benuzt werden

koͤnnte. Ja man kann sie sogar sowohl wegen ihrer Einfachheit, als wegen

ihrer Soliditaͤt und fortwaͤhrenden Thaͤtigkeit, so wie

auch wegen der Ersparniß an Triebkraft, die sie im Vergleiche mit den anderen,

zu denselben Zweken bestimmten Vorrichtungen darbietet, als das beste aller

bekannten Geblaͤse betrachten; denn die Schraube wird durch ihre

Untertauchung unter das Wasser sehr leicht und sehr beweglich, so daß die

Reibung der Zapfen beinahe Null ist.“

Ich habe am Eingange dieser Abhandlung gesagt, daß man gegenwaͤrtig mit der auf die

Huͤttenwerke angewendeten Cagniardelle sehr merkwuͤrdige Resultate

erhalte. Diese Angabe gruͤndet sich auf eine Note, welche mir Hr.

André Koechlin, der beruͤhmte Deputirte des

Oberrheines, in Bezug auf eine Cagniardelle, welche nun seit 7 Jahren an einem

seiner Huͤttenwerke in Thaͤtigkeit ist, mitzutheilen die Guͤte

hatte. Diese Note lautet naͤmlich also:

„Die Schraube hat 8 1/2 Fuß Durchmesser, eine eben so große Laͤnge

und 4 Schraubengewinde. Sie besteht aus angestrichenem Eisenbleche; ihr

Koͤrper wird von eisernen Reifen getragen, und an diese Reifen stoßen

eiserne Arme, welche von der aus Schmiedeisen verfertigten Achse ausgehen. Da

mehrere Menschen in der Schraube Plaz haben, so war es leicht die inneren

Waͤnde derselben so anzustreichen, daß sie eben so gut schlossen, als die

Waͤnde eines Gasometers.“

„Der Behaͤlter, in welchem die Schraube untergetaucht ist, besteht

aus Mauerwerk. Bei jeder vollkommenen Umdrehung treibt die Schraube 160 Kubikfuß

Luft bei einem Druke von 1/2 Pfd. per Quadratzoll

unter das Wasser; und da sie in jeder Minute gewoͤhnlich 6

Umgaͤnge macht, so treibt sie mithin innerhalb dieser Zeit 960 Kubikfuß

Luft ein: d.h. eine Quantitaͤt, wie sie zur Speisung eines Hohofens von

mittlerer Groͤße erforderlich ist.“

„Der Apparat haͤlt 20 Schmiedeessen und 2 Oefen à la

Wilkinson, welche in 24 Stunden 30,000 Kilogr.

Gußeisen in Gaͤnsen in zweiten Fluß bringen, in Thaͤtigkeit. Er

wird durch eine Dampfmaschine (pompe-à-feu) in Bewegung gesezt, und verbraucht

eine Triebkraft, welche zwei Pferdekraͤften gleichkommt. Um mit einem

Geblaͤse von alter Einrichtung dieselbe Wirkung zu erzeugen, brauchte man

angestellten Berechnungen gemaͤß eine drei Mal groͤßere Kraft:

d.h. 6 Pferdekraͤfte. Eine Gans, welche mittelst eines von 2

Pferdekraͤften betriebenen Kolbengeblaͤses fruͤher erst

nach 2 Stunden in Fluß kam, schmilzt jezt bei der Anwendung des

Schraubengeblaͤses laͤngstens in 15 Minuten; und bei dieser

schnellen Schmelzung erlangt das Gußeisen einen solchen Grad von

Fluͤssigkeit, daß man sehr zarte, große und leicht zu bearbeitende

Gegenstande daraus zu gießen vermag, ohne daß man hiezu, wie bisher, Gußeisen

von erster Qualitaͤt anzuwenden brauchte. Wenn man fruͤher große

Gegenstande, z.B. von 10,000 Kilogr. schmolz, so mußte die Hize

gewoͤhnlich 10 Stunden lang ununterbrochen fortgesezt werden;

gegenwaͤrtig reichen 2 Stunden hiezu hin, und wegen der großen

Fluͤssigkeit des Metalles bilden sich nun keine solchen Klumpen mehr wie

fruͤher, welche den Schmelzofen verstopften und oͤftere

Aufbesserungen noͤthig machten.“

„Der Apparat arbeitet nun seit sieben Jahren, ohne daß er irgend einer

Ausbesserung bedurft haͤtte. Die Quantitaͤt des Brennmateriales

betraͤgt nur einen Theil auf 12 Theile Gußeisen, waͤhrend bei den

gewoͤhnlichen Geblaͤsen dieses Verhaͤltniß von 1/4 bis zu

1/6 wechselt. Mehrere der guten Wirkungen des Schraubengeblaͤses scheinen

hauptsaͤchlich daher zu kommen, daß der Luftstrom, den dasselbe liefert,

regelmaͤßiger ist, und die Temperatur nicht so sehr wechselt, als wie

dieß an den gewoͤhnlichen Geblaͤsen der Fall ist.“

„Ich glaube daher, daß die Cagniardelle fuͤr Hohoͤfen unter

allen bekannten Geblaͤsen das beste ist, und bemerke nur noch, daß man,

um die Zahl der Umdrehungen, die man die Maschine in einer Minute machen lassen

will, von 1 bis zu 10 zu wechseln, und um folglich nach Belieben 160 bis 1600

Kubikfuß Luft zu erzeugen, nur ein einfaches Rad abzuaͤndern

braucht.“

Aus dieser Note ergibt sich demnach, daß die HH. André Koechlin und Comp. in Folge der Ersezung ihres

Kolbengeblaͤses durch eine Cagniardelle folgende Vortheile erzielten: 1)

fallen beinahe alle Unterhaltungskosten der Maschine weg, indem sich dieselbe fast

gar nicht abnuͤzt, da sie so zu sagen ohne Reibung arbeitet; 2) ist der

Verbrauch an Triebkraft bei gleicher Wirkung geringer; 3) erfordern die

Schmelzoͤfen weit weniger Ausbesserungen; 4) ist der Verbrauch an

Brennmaterial bedeutend geringer; und 5) endlich sind die Producte von besserer

Qualitaͤt.

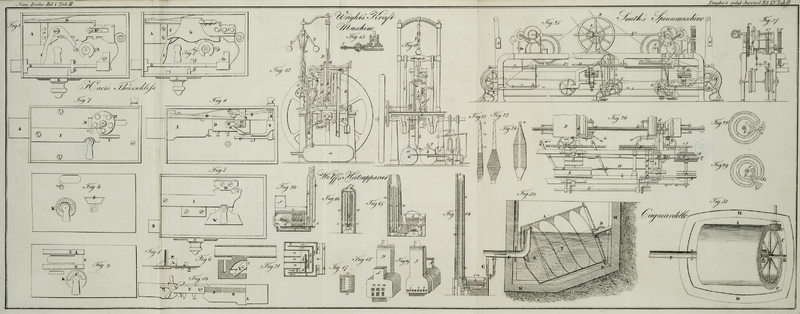

Fig. 30 ist

ein senkrechter Durchschnitt der Cagniardelle durch die Achse der Schraube und des

Behaͤlters, in welchem sich dieselbe dreht, genommen.

Fig. 31 ist

ein Grundriß von Oben.

A stellt einen Cylinder aus Eisenblech vor, der den

Koͤrper der Schraube bildet.

B ist die Achse dieses Cylinders, welche in schief

geneigter Stellung fixirt ist, und um welche sich der Cylinder dreht.

C ist ein großes, an dem Koͤrper der Schraube

befestigtes Winkelrad.

D ein Getrieb, welches in das leztere Rad eingreift, und

durch die Dampfmaschine in Bewegung gesezt wird.

E die mittlere, zur Circulation des Wassers dienende

Roͤhre.

F eine gekniete Roͤhre, deren Muͤndung

sich uͤber dem Niveau des Wassers im Wasserbehaͤlter befindet, und

welche die Luft, die durch die Schraube unter das Wasser getrieben worden, an den

Ort ihrer Bestimmung leitet.

G ein Wassermanometer, das den Druk dieser Luft

andeutet.

H ein gemauertes Beken, in welchem sich das Wasser

befindet, in das die Schraube getaucht ist.

Tafeln