| Titel: | Bericht des Hrn. Francoeur über ein neues Thürschloß von der Erfindung des Hrn. Huet, Mechanikers und Schlossers in Paris, rue du Faubourg St. Martin No. 99. |

| Fundstelle: | Band 55, Jahrgang 1835, Nr. XXXVI., S. 224 |

| Download: | XML |

XXXVI.

Bericht des Hrn. Francoeur uͤber ein neues Thuͤrschloß von der Erfindung des Hrn. Huet, Mechanikers und Schlossers in Paris, rue du Faubourg St. Martin No. 99.

Aus dem Bulletin de la

Société d'encouragement. August 1834, S. 295.

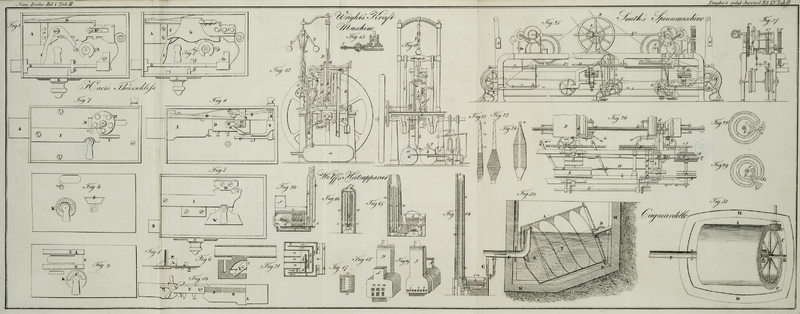

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Bericht uͤber Huet's neues Thuͤrschloß.

Ich habe die Ehre hiemit uͤber ein neues Thuͤrschloß und uͤber

einen Sicherheitsriegel, welche beide von ihrem Erfinder, Hrn. Huet, der Gesellschaft vorgelegt wurden, Bericht zu erstatten.

Das neue Schloß ist bis auf einige wenige Modifikationen beinahe wie die

gewoͤhnlichen Sicherheitsschloͤsser gebaut, nur ist die

Zusammenstellung des kleinen Riegels und des Winkelhakens besser getroffen, weßhalb

saͤmmtliche Theile auch mit großer Leichtigkeit arbeiten. Das

Hauptsaͤchlichste an diesem Schlosse besteht jedoch darin, daß der Erfinder

die gluͤkliche Idee hatte, an dem großen Riegel einen Zapfen anzubringen, der

in den Zaͤhnen oder in dem Barte einer Art von Klinke, welche Hr. Huet die Riegelfeder (paillette) nennt, zuruͤkgehalten wird. Man muß daher, um das Schloß

zu oͤffnen, diese gezahnte Klinke emporheben, um den großen Riegel frei zu

machen. Der Mechanismus, womit dieß geschieht, ist sehr einfach, und auf ihn

stuͤzt sich hauptsaͤchlich auch das Patent, welches Hr. Huet genommen hat.

Die Klinke schwingt sich an der Schloßplatte, und fuͤhrt eine eigene Besazung

mit sich; um erstere zu heben muß auf leztere, die von allen den uͤbrigen

Besazungen des Schlosses ganz unabhaͤngig ist, gewirkt werden. Zu diesem

Behufe ist der Bart des Schluͤssels, abgesehen von den freien

Durchgaͤngen fuͤr diese Besazungen, nach seiner Dike gespalten, damit

ein Zuͤngelchen in ihm angebracht werden kann, welches man auf den ersten

Anblik nicht bemerkt, und welches erst dann uͤber den Bart hervorragt, wenn

es sich um einen Zapfen dreht, der ihm als Drehungsachse dient. Wenn man den

Schluͤssel anstekt, und ihn umzudrehen versucht, so greift eine der an dem

Schloßbleche befestigten Besazungen den Schwanz dieses Zuͤngelchens an,

wodurch dasselbe veranlaßt wird, hinter dem Barte hervorzuspringen. Da sich nun

dieses Zuͤngelchen an dem kreisrunden Halse, den ihm die bewegliche Besazung

darbietet, reibt, so hebt sie diese Besazung, und mit ihr die Klinke, mit der sie

solidarisch ist, empor, und dadurch wird der Zapfen, der sich in dem großen Riegel

befindet, frei, so daß sich dieser Riegel nun bewegen kann.

Es ergibt sich demnach aus diesem Mechanismus, daß man dieses Schloß, wenn es doppelt

abgeschlossen ist, nur mit dem wahren Schluͤssel oͤffnen kann. Es

waͤre sehr schwer, dasselbe mit einem Dieterich zu oͤffnen; denn

waͤhrend man einerseits die bewegliche Besazung von der Stelle schafft,

muͤßte man andererseits durch eine andere Bewegung die Barte des Riegels

angreifen, wozu es durchaus erforderlich waͤre, daß in dem engen Canale, in

welchen der gebohrte Schluͤssel gestekt wird, gleichzeitig und in

Uebereinstimmung mit einander zwei Instrumente wirken. Dieser hoͤchst

einfache Mechanismus gewaͤhrt demnach ein Sicherheitsmittel mehr, so daß

dieses Schloß wirklich von wesentlichem Nuzen ist.

Was den Sicherheitsriegel des Hrn. Huet betrifft, so

beruht derselbe, wenn er auch der beschriebenen Vorrichtung nicht ganz

aͤhnlich ist, doch auf denselben Principien. Die Zeichnung und deren

Erklaͤrung, welche weiter unten folgen wird, wird auch diese Vorrichtung

anschaulicher machen, als es sonst durch die kleinlichste Beschreibung geschehen

koͤnnte. Ich bemerke daher nur noch, daß dieser Riegel, wenn man ihn mit dem

kleinen Riegel und dem Winkelhaken, die oben beschrieben wurden, in Verbindung

braͤchte, ein Sicherheitsschloß geben wuͤrde, welches, abgesehen von

einigen Modifikationen, dem obigen sehr aͤhnlich seyn muͤßte.

Die Idee eines Bartes mit einem drehbaren Stuͤke, und die Idee der beweglichen

Besazungen sind uͤbrigens nicht neu; und wenn man dieselben bisher nicht so

oft in Anwendung brachte, so ruͤhrte dieß theils davon her, daß diese

Schloͤsser zu theuer waren, theils aber auch davon, daß die Theile derselben

zu leicht in Unordnung geriethen. Wir glauben jedoch, daß die Schlosserkunst von den

beweglichen Besazungen weit mehr Vortheil ziehen koͤnnte, als dieß hisher der

Fall war, und daß sie allerdings große Beruͤksichtigung von Seite jener, die

sich mit Verbesserungen und Erfindungen in derselben abgeben, verdienen.

Wir schlagen daher vor, die Gesellschaft solle Hrn. Huet

erklaͤren, daß sie seine Schloͤsser fuͤr gut befunden habe, und

dieselben durch den Bulletin bekannt machen.

Beschreibung des Sicherheitsschlosses des Hrn.

Huet.

Fig. 1 zeigt

den inneren Mechanismus des Schlosses mit dem verbesserten Federriegel (pêne demi-tour), in der Haͤlfte der

natuͤrlichen Große gezeichnet.

Fig. 2 zeigt

dasselbe Schloß, an welchem jedoch außerdem noch zwei andere neue Theile angebracht

sind.

Fig. 3 ist ein

vollstaͤndiges Schloß mit dem Schloßbleche (couverture), woran man die beiden neuen Stuͤke ersieht.

Fig. 4 zeigt

die innere Seite des Schloßbleches.

Fig. 5 ist ein

Profil desselben.

Fig. 6 ist ein

Laͤngendurchschnitt durch das Rohr und den Bart des Schluͤssels, in

natuͤrlicher Groͤße gezeichnet.

Gleiche Buchstaben bezeichnen an allen Figuren gleiche Gegenstaͤnde.

A ist der große Riegel mit doppelter Umdrehung (à double tour); er ist mit einem Ausschnitte a versehen, welcher zur Aufnahme des Stuͤkes F dient.

B ist der Federriegel, an welchem sich ein doppeltes,

mit den Buchstaben b, b, bezeichnetes T befindet, damit er nach Belieben umgedreht werden

kann, je nachdem sich die Thuͤre nach Außen oder nach Innen

oͤffnet.

C ist der Winkelhaken dieses Federriegels.

D, D' die große Feder und ihr Hals.

E ist der Schieber des Federriegels; er ist von ihm

unabhaͤngig und unbeweglich, wenn der Riegel mit dem Schluͤssel bewegt

wird.

F ist ein Stuͤk, welches mit Schrauben an dem

Riegel A befestigt ist, und dessen Loͤcher f, f zur Aufnahme des Zapfens i der Riegelfeder (paillette) I bestimmt sind.

G eine doppelte Feder mit einem Halse aus Kupfer; ihre

Ferse senkt sich in die Einschnitte des Stuͤkes F

herab.

H ein messingenes Stuͤk, welches mit Schrauben an

der eben genannten Feder befestigt wird, und welches, wenn das Schloß in Ruhe ist,

verhindert, daß die Riegelfeder nicht gehoben wird.

I die Riegelfeder, welche den Zapfen i traͤgt, der, wenn er in die Loͤcher f, f des Stuͤkes F

tritt, das Zuruͤkweichen des Riegels A

hindert.

I' ein Theil der Riegelfeder, welcher durch das sich

schaukelnde Stuͤk L des Schluͤsselbartes

emporgehoben ist.

J eine an der Riegelfeder angebrachte Anschwellung,

mittelst welcher dieselbe von Innen emporgehoben werden kann.

K ein Theil des Reifes des Schluͤsselloches; er

ist schraͤg abgeschnitten, damit sich das Stuͤk L des Schluͤsselbartes schwingen kann.

L das bewegliche Stuͤk des

Schluͤsselbartes, dessen Ende l die Riegelfeder

I emporhebt, wenn es unter dem Theile I' derselben durchgeht.

W ein falsches Schluͤsselloch, dessen Dike der

hoͤchsten Hebung der Riegelfeder I gleichkommt,

und welches den Raum zwischen den beiden Schloßblechen ausfuͤllt.

Beschreibung des Sicherheitsriegels.

Fig. 7 gibt

eine vollkommene Ansicht dieses Riegels mit seinem Schloßbleche; man bemerkt an

demselben zwei neue Stuͤke.

Fig. 8 gibt

eine Ansicht des Inneren dieser Vorrichtung.

Fig. 9 zeigt

das Schloßblech von Innen.

Fig. 10 gibt

eine Ansicht des zuruͤkgezogenen Riegels und der hinter ihm angebrachten

Theile.

A ist der große Riegel mit doppelter Umdrehung; er hat

zwei Baͤrte a, a und einen Ausschnitt, durch den

die Schraube P geht.

DD' die große Feder und ihr Hals mit der doppelten Ferse

d', welche das Ende des beweglichen Stuͤkes

R und einen Ring d, der

das Ende des Hebels T aufnimmt, festhaͤlt.

I die Riegelfeder und ihr Zapfen i, welche wie an dem zuerst beschriebenen Schlosse gebaut sind.

M eine kreisrunde, an dem vierekigen Ende der Stange P aufgezogene Platte, welche mit Loͤchern

versehen ist, in die nach und nach der Zapfen der Riegelfeder tritt. Diese Platte

ist mit einem Knaufe m versehen.

N ein vierekiger, in dem Schloßbleche angebrachter

Ausschnitt, der die Schraubenmutter O (Fig. 8) aufnimmt, und

dieselbe unbeweglich erhaͤlt, wenn sie sich auf ihrer hoͤchsten

Stellung befindet, und wenn der Riegel abgeschlossen ist. An diesem Schloßbleche

wird gleichfalls das in

Fig. 3

ersichtliche Stuͤk W des obigen Schlosses

an, gebracht.

O eine Schraubenmutter, welche durch die Umdrehungen der

mit einem Schraubengange versehenen Stange P nach

Auf- oder Abwarts bewegt wird, und welche, wenn der Riegel geschlossen ist,

in den vierekigen Ausschnitt N tritt; waͤhrend

sie, wenn man denselben oͤffnet, zwischen die beiden Platten X, X gleitet.

P die mit einem Schraubengange versehene Stange, womit

die Schraubenmutter auf- und niederbewegt wird; sie ist an ihrem Ende p mit einem Knopfe ausgestattet, mit welchem man sie von

Innen umdrehen, und den Riegel vor- oder ruͤkwaͤrts schieben

kann.

Q ein an dem vierekigen Ende der Stange P aufgezogener Stern, mittelst welchem der

Schluͤssel sowohl diese Stange als die kreisrunde Platte M umdrehen kann.

R ein bewegliches Stuͤk mit einem Barte r, welches in der Stellung, in der man es in Fig. 8 und 10 sieht, zum

Oeffnen der ersten Umdrehung dient, und welches sich, wenn man den Schluͤssel

bei doppelter Absperrung zum dritten Male umdreht, hinter den Bart a des Riegels stellt.

S, T, U, V ist eine Vorrichtung, die zum Oeffnen und

Schließen von Innen dient. Der Schieber S bewegt, wenn

er in dem Theil V von Oben nach Unten geschoben wird: 1)

die Klinke T, auf deren Ende er sich stemmt, und die

mittelst des Ringes d die Feder D emporhebt; 2) den horizontalen Hebel U, und

zwar mittelst einer an seinem unteren Ende angebrachten

Schraͤgflaͤche. Das Ende dieses Hebels, welches durch das Schloßblech

geht, hebt zugleich auch die Riegelfeder I (Fig. 7)

empor.

X, X zwei fixirte Platten, die als Falz fuͤr die

Schraubenmutter O dienen.

Y ein an dem Stuͤke R

angeschraubtes Zapfenband, welches sich nach Belieben abnehmen laͤßt.

Z eine messingene Spiralfeder, womit alle die Theile O, P, Q, R, Y fortgeschoben werden, wenn die

Schraubenmutter O aus dem Ausschnitte N herabgetreten ist.

Dieser Riegel wird zum Sicherheitsschlosse, wenn man den Federriegel B und den Schieber E des

ersteren Schlosses damit verbindet.

Tafeln