| Titel: | Beschreibung eines Pendels, dessen Schwingungen von den Veränderungen der Temperatur nicht beeinträchtigt werden. Von Hrn. W. Forman, Capitän in der königl. großbritannischen Marine. |

| Fundstelle: | Band 55, Jahrgang 1835, Nr. LIX., S. 332 |

| Download: | XML |

LIX.

Beschreibung eines Pendels, dessen Schwingungen

von den Veraͤnderungen der Temperatur nicht beeintraͤchtigt werden. Von

Hrn. W. Forman, Capitaͤn in der koͤnigl.

großbritannischen Marine.

Aus dem Mechanics'

Magazine, No. 583, S. 25.

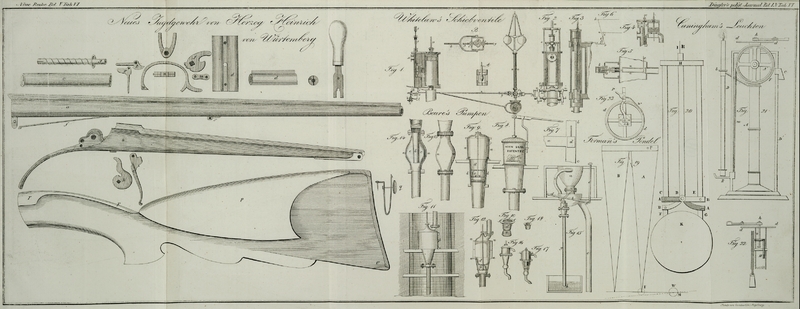

Mit Abbildungen auf Tab. VIV.

Forman's Beschreibung eines Pendels.

Die zahlreichen Versuche, welche fortwaͤhrend angestellt wurden, um die

verschiedenen Wirkungen der Hize und Kaͤlte auf die Schwingungen eines

Pendels auszugleichen, fuͤhren zu der Vermuthung, daß dieser Zwek bisher

immer noch nicht vollkommen erreicht ward. Ich lege daher dem Urtheile des

sachverstaͤndigen Publicums folgenden Plan zu einem Pendel vor, welches ich

ein doppelstangiges Hebelpendel nenne, und welches sich, wie ich hoffe, als von dem

Einflusse der Temperatur unabhaͤngig bewaͤhren wird.

A stellt in Fig. 19 jene Stange vor,

deren Ausdehnung am geringsten ist, und an der der Stuͤzpunkt des

Hebelpendels angebracht wird. B hingegen ist der Stab,

dessen Ausdehnung am staͤrksten ist. P ist der

Zapfen oder der Aufhaͤngepunkt, um welchen sich das Pendel schwingt. W stellt das Gewicht des Hebelpendels vor; F ist der Stuͤzpunkt, auf den der Hebel wirkt,

und M die Stellschraube.

Die beiden Staͤbe sowohl, als das Gewicht des Hebels muͤssen platt

seyn, damit der Widerstand der Luft den moͤglich geringsten Einfluß darauf

ausuͤbe. Der Zapfen oder der Aufhaͤngepunkt muß so angebracht seyn,

daß das Pendel, wenn es im Zustande der Ruhe ist, so viel als moͤglich

senkrecht haͤnge. Der Stab B muß aus einem

Metalle verfertigt werden, welches sich bei Veraͤnderungen der Temperatur

sehr stark ausdehnt oder zusammenzieht; der Stab A

hingegen kann aus Holz, Fischbein oder einem solchen Metalle verfertigt werden,

dessen Ausdehnungen und Zusammenziehungen nur sehr gering sind; denn je

groͤßer der Unterschied zwischen der Ausdehnung dieser beiden Staͤbe

ist, um so naͤher wird das Pendelgewicht dem an dem Stabe A befindlichen Stuͤzpunkte kommen.

Ich habe bei obiger Figur angenommen, daß die Grade der Ausdehnung und

Zusammenziehung des Stabes B gerade das Doppelte von

jenen des Stabes A sind; in diesem Falle muß also das

Gewicht W gerade so weit rechts von dem

Stuͤzpunkte F angebracht werden, als die Spize

des Stabes B nach Links von diesem Punkte entfernt ist.

Wenn der Unterschied, der in der Ausdehnung der beiden Staͤbe Statt findet,

durch Berechnung nicht genau ermittelt werden kann, so braucht man das Pendel nur

bei verschiedenen Temperaturen schwingen zu lassen, und die Stellschraube M so lange vor- oder ruͤkwaͤrts zu

drehen, bis die Schwingungen bei jeder Temperatur gleiche Zeit halten. Die

punktirten Linien deuten an, daß, wenn das Instrument gehoͤrig gestellt ist,

die mittlere Schwingungszeit durch keine Veraͤnderung der Temperatur

beeintraͤchtigt werden kann, indem das Gewicht oder die Linie immer in einer

und derselben perpendiculaͤren Entfernung von dem Aufhaͤngepunkte seyn

muß, wie groß auch die Ausdehnung oder Zusammenziehung der Staͤbe seyn mag.

Ich muß jedoch bemerken, daß die Spizen der beiden Pendel nie weniger dann

2–3 Zoll weit von einander entfernt seyn sollen, oder daß das Pendelgewicht

oder die Linse jedenfalls so weit von dem Stuͤzpunkte entfernt seyn muß, daß

es an dem ausdehnbarsten Stabe den moͤglich groͤßeren Grad von

Ausdehnung uͤbersteigt.

Anhang.

Hr. Benjamin Hurley von Portsmouth machte im Mechanics' Magazine, No. 591 folgende Bemerkungen

uͤber das Pendel des Hrn. Forman. „Aus

einem einfachen Blike auf das Pendel des Hrn. Forman

ergibt sich, daß dasselbe in dieser Form praktisch unbrauchbar ist. Dagegen

scheint mir die Anwendung zweier Staͤbe, deren Ausdehnungskraͤfte

in doppeltem Verhaͤltnisse stehen, und welche auf einen Hebel wirken,

eine sehr sinnreiche Idee. Ich suche daher von dieser Idee dadurch Nuzen zu

ziehen, daß ich denselben Zwek durch zwei Hebel erziele, welche ich so anbringe,

daß sie die Form eines rostfoͤrmigen Hebels erhalten, ohne daß

uͤbrigens jener complicirte Mechanismus noͤthig waͤre, mit

welchem diese Art von Hebel gewoͤhnlich verbunden ist.

AA,BB,Fig. 20 sind

zwei gleicharmige Hebel, welche in der Zeichnung gebogen gezeichnet sind, damit man

sie beide ersehe. Der Hebel A, A ist an dem einen Ende

mit dem Stabe C, an dem anderen hingegen mit dem Stabe

G in Verbindung gebracht, welcher seinerseits wieder

mit der Linse in Verbindung steht. Der Hebel B, B ist

auf gleiche Weise sowohl an dem Stabe E als an dem

Verbindungsstabe F angebracht. Die Pendelstange D geht in der Mitte zwischen den beiden Staͤben

durch, und alle drei sind sie durch einen Stift, der also die Stuͤzpunkte

fuͤr die Hebel bildet, mit einander verbunden. Dieser Stift sowohl, als wie

jene an den Enden der Hebel, muß so angebracht seyn, daß eine vollkommen leichte

Bewegung an denselben moͤglich ist. Die oberen Enden aller drei Staͤbe

stehen durch den Querstab H mit einander in Verbindung,

und das Pendel wird auf die gewoͤhnliche Weise durch die Uhrfeder I in Bewegung gesezt.

Die Staͤbe C und E

bestehen aus Metall, welches aus 8 Theilen Zink und einem Theile Zinn zusammengesezt

ist; der Stab D hingegen aus gehaͤrtetem Stahle.

Alle sind sie flach, beinahe 1/16 Zoll dik, und wie die Schneide eines Messers

geformt. Die Ausdehnung der Zinkstaͤbe betraͤgt 00269; jene des

Stahlstabes 00137, so daß das Verhaͤltniß also beinahe ein doppeltes ist;

durch Haͤmmern der Zinkstaͤbe laͤßt sich dieses

Verhaͤltniß uͤbrigens vollkommen genau erzielen.

Gesezt nun die Ausdehnung der Staͤbe verhalte sich wirklich wie 2 zu 1, so

folgt hieraus, daß der Mittelpunkt der Pendelschwingung unter allen Temperaturen

unveraͤndert bleiben wird, und daß mithin auf diese Weise ein weit

einfacheres und wohlfeileres Rostpendel erzielt wird, als nach der von Hrn. Harrison erfundenen Methode.

Ich fuͤge hier noch den Rath bei, daß die Stellschrauben, mit deren

Huͤlfe dem Pendel die wahre Schwingungszeit gegeben werden muß, in

Mutterschrauben enden sollen, welche in Zapfenloͤchern ruhen, die ganz durch

einen Theil der Linse geschnitten sind. Dieß, so wie einige andere Kleinigkeiten,

welche die Zusammensezung, Gefuͤge etc. betreffen, kann jedoch dem Verstande

eines jeden guten und gewandten Arbeiters uͤberlassen bleiben, so daß ich

hier nur eine Auseinandersezung des Principes fuͤr noͤthig

erachte.

Fig. 21

zeigt, auf welche Weise der gewoͤhnliche Zwek durch die ungleiche Ausdehnung

der Staͤbe erzielt wird. Eine weitere Beschreibung dieser Figur waͤre

durchaus uͤberfluͤssig.

Tafeln