| Titel: | Verbesserungen an den Dampfmaschinen, worauf sich Eduard Jelowicki Esq., von Seymour-Place, Bryanston-Square in der Grafschaft Middlesex, in Folge einer von einem Fremden erhaltenen Mittheilung am 10. Februar 1836 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 63, Jahrgang 1837, Nr. II., S. 3 |

| Download: | XML |

II.

Verbesserungen an den Dampfmaschinen, worauf sich

Eduard Jelowicki

Esq., von Seymour-Place, Bryanston-Square in der

Grafschaft Middlesex, in Folge einer von einem Fremden erhaltenen Mittheilung am 10. Februar 1836 ein Patent ertheilen

ließ.

Aus dem London Journal of Arts. Oktober 1836, S.

35.

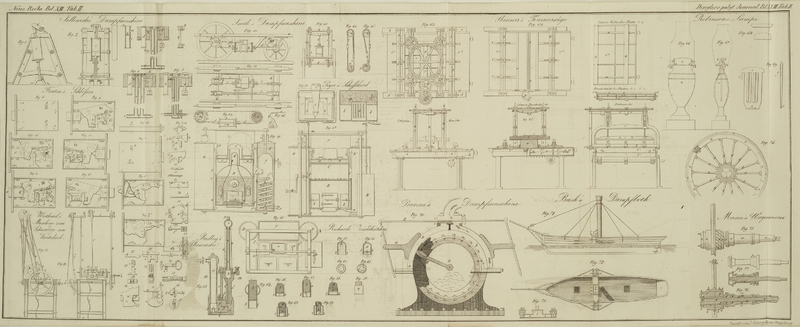

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Jelowicki's verbesserte Dampfmaschinen.

Die Erfindung, um welche es sich im obigen Patente handelt, betrifft jene Art von

Dampfmaschinen, an denen sich der Cylinder an einer hohlen Kolbenstange, welche den

Dampf ein- und austreten laͤßt, auf und nieder bewegt; sie besteht 1)

in einer neuen Einrichtung jener Dampfmaschine, an der sich der Cylinder an einer

beweglichen oder oscillirenden hohlen Kolbenstange hin und her bewegt, und an der

die Expansivkraft des Dampfes direct und ohne Dazwischenkunft der

gewoͤhnlichen gegliederten Verbindungsstangen, Querhaͤupter etc. von

der Maschine an die Kurbel oder Treibwelle uͤbertragen wird. 2) in einer

verbesserten Einrichtung derselben Maschine, woran sich der Cylinder an zwei

oscillirenden hohlen Kolbenstangen bewegt. 3) endlich in einem verbesserten Baue

derselben Maschine, welchem gemaͤß sich der Cylinder an zwei fixirten hohlen

Kolbenstangen hin und

her bewegt. Der Patenttraͤger bemerkt hiezu, daß er wohl wisse, daß Maschinen

der angedeuteten Art bereits fruͤher verfertigt wurden; allein an diesen

bewegte sich der Cylinder an einer einzigen fixirten hohlen Kolbenstange, welche

durch dessen beide Enden lief, hin und her. Auch wurde die Kraft der Maschine durch

gegliederte Verbindungsstangen, Querhaͤupter und andere Theile an die

Kurbelwelle uͤbertragen, waͤhrend an meinen verbesserten

Dampfmaschinen diese Theile wegfallen, ausgenommen man will von der dritten Art der

verbesserten Maschine eine rotirende Bewegung ableiten. In lezterem Falle ist

naͤmlich eine gegliederte Verbindungsstange noͤthig, um die Kraft von

der Maschine auf die Kurbel- oder Treibwelle fortzupflanzen; wird jedoch die

Maschine zum Pumpen von Fluͤssigkeiten, zum Saͤgen u. drgl. benuzt, so

ist dieß nicht noͤthig. Nach den verbesserten Maschinen laufen ferner, was

man nicht vergessen darf, die hohlen Kolbenstangen durch beide Enden des

Cylinders.

Fig. 1 gibt

eine seitliche Ansicht der ersten Art der verbesserten Maschinen, woran das eine der

Seitengestelle weggenommen ist, damit man die inneren Theile um so deutlicher

ersehe. Fig. 2

ist ein Querdurchschnitt derselben Maschine. a a ist das

Gestell in welchem die Treibwelle b mit ihrem Flugrade

in geeigneten Zapfenlagern laͤuft; c ist der

Cylinder der Maschine, der durch die Stange e mit der

Kurbel d in Verbindung steht. Diese Stange e ist mit ihrem einen Ende an dem Scheitel oder Dekel

des Cylinders und mit dem anderen auf die gewoͤhnliche Weise an der Kurbel

d befestigt, b ist die

hohle Kolbenstange, welche mit dem einen Ende in den Zapfenlagern oder

Stopfbuͤchsen h h aufgezogen ist, waͤhrend

sie mit dem anderen Ende in dem Kolben i festgemacht

ist, und zwar indem ihr kegelfoͤrmiges Ende in einen in dem Kolben

angebrachten kegelfoͤrmigen Ausschnitt einpaßt, und mittelst einer Schraube

und Schraubenmutter oder auf irgend andere geeignete Weise darin befestigt ist. Fig. 3 ist ein

Durchschnitt des Kolbens und seiner hohlen Stange, woraus dessen Bau noch deutlicher

erhellt. Die hohle Kolbenstange ist der Laͤnge nach in zwei Wege oder

Canaͤle getheilt, von denen der eine den Dampf in den Cylinder eintreten

laͤßt, waͤhrend ihn der andere, je nachdem die Maschine mit hohem

Druke oder mit Verdichtung arbeitet, in die atmosphaͤrische Luft oder in den

Verdichter uͤbertreten laͤßt. Die beiden fuͤr den Eintritt und

fuͤr den Austritt bestimmten Ventile sind in dem Kolben selbst enthalten, und

in Fig. 3

einzeln fuͤr sich dargestellt. Das eine A dient

zum Eintritte des Dampfes in den Cylinder zu beiden Seiten des Kolbens und besteht

aus einer hohlen, an beiden Enden offenen, in der Mitte jedoch durch eine

Scheidewand abgetheilten Roͤhre k; in der

Seitenwand dieser Roͤhre befinden sich zwei Oeffnungen l, m, und zwar die eine uͤber und die andere unter der genannten

Scheidewand; diese beide Oeffnungen l, m, kommen

abwechselnd dem Eintritts-Canale n des Kolbens

gegenuͤber zu stehen. Die Austrittsventile B sind

massive, durch eine Stange q mit einander verbundene

Pfroͤpfe, welche in die Enden der Austrittscanaͤle r, r des Kolbens einpassen. Das Ende der hohlen

Kolbenstange ist bei h, h

Tfoͤrmig; die Arme sind mittelst geeigneter

Stopfbuͤchsen oder dampfdichter Gefuͤge verbunden, und zwar der eine

mit der von dem Kessel herfuͤhrenden Dampfroͤhre s und der andere mit der in den Verdichter oder in die

atmosphaͤrische Luft fuͤhrenden Austrittsroͤhre t. Die Maschine arbeitet auf folgende Weise: Der Dampf

tritt aus dem Kessel durch die Roͤhre s in die

hohle Kolbenstange, um dann nachdem er durch den Canal u

in der durch Pfeile angedeuteten Richtung gestroͤmt ist, durch die Oeffnungen

m, n in den Cylinder einzutreten, und zwischen der

oberen Flaͤche des Kolbens und dem Dekel f des

Cylinders seine Expansivkraft auszuuͤben. Der Cylinder bewegt sich dadurch

laͤngs der Kolbenstange, und pflanzt die Kraft des Dampfes mittelst der

Stange e an die Kurbelwelle d fort. Die Folge hievon ist, daß die Treibwelle umgetrieben wird, wobei

sich die Tfoͤrmigen Enden der Kolbenstange um

eine kleine Strecke in den Stopfbuͤchsen h

umdrehen, und dadurch dem Cylinder und der Kolbenstange eine oscillirende Bewegung

gestatten, damit sie mit dem Mittelpunkt der Kurbel stets eine gerade Linie

einhalten. Wenn der Cylinder beinahe das Ende seines Hubes erreicht hat, so kommen

die Ventile A, B mit der inneren Oberflaͤche des

Cylinderendes v in Beruͤhrung, wodurch dieselben

sogleich umgewechselt werden; d. h. der Eintrittscanal m

des Ventiles A ist an der Muͤndung n des Kolbens voruͤbergegangen, waͤhrend

die Eintrittsoͤffnung l nunmehr der Muͤndung n gegenuͤber zu stehen kommt, so daß der Dampf jezt an die

entgegengesezte Seite des Kolbens gelangt. In gleicher Zeit wird die

Austrittsroͤhre o geschlossen, und dafuͤr

die andere Roͤhre p geoͤffnet, so daß der

Dampf, welcher zwischen dem Kolben und dem Deckel f in

dem Cylinder enthalten ist, entweichen kann. Unmittelbar nach dieser Umwechslung der

Ventile beginnt der Cylinder sich nach entgegengesezter Richtung zu bewegen, und

wenn die Ventile an den Deckel f gelangen, so tritt

abermals eine Umwechslung ein. Das Flugrad fuͤhrt die Kurbel uͤber die

sogenannten Ruhepunkte, und unterhaͤlt dadurch auf dieselbe Weise, auf welche

dieß an den gewoͤhnlichen Dampfmaschinen mit Wechselbewegung zu geschehen

pflegt, eine continuirliche rotirende Bewegung.

Der Patenttraͤger gibt, nachdem er diese Beschreibung einer einfachen Maschine

vorausgeschikt hat, auch noch Andeutungen in Betreff einer doppelten Maschine, an

welcher die beiden Cylinder auf die Kurbel wirken und ohne Flugrad eine

continuirliche rotirende Bewegung erzeugen, indem die Cylinder einander uͤber

die sogenannten Ruhepunkte der Kurbel weghelfen, wie dieß allen

sachverstaͤndigen Mechanikern bekannt ist.

Der zweite Theil der Erfindung betrifft eine Maschine, welche anstatt der einfachen

in zwei Faͤcher abgetheilten hohlen Kolbenstange zwei solche hohle,

oscillirende oder bewegliche Kolbenstangen besizt. Diese Stangen sind einfache

Roͤhren, von denen die eine den Dampf in die Maschine eintreten laͤßt,

waͤhrend die andere zum Austritte desselben dient. Fig. 4 ist ein

Durchschnitt eines derlei Kolbens und der dazu gehoͤrigen Kolbenstangen; die

uͤbrigen Theile der Maschine sind weggelassen, da sie jenen der

fruͤher beschriebenen Maschine gleichkommen. Die ganze Vorrichtung bedarf

keiner weiteren Beschreibung, sondern wir schreiten sogleich zur Betrachtung der

dritten Art von Maschine, welche mit zwei fixirten hohlen Kolbenstangen ausgestattet

ist. Den Kolbenstangen ist hier naͤmlich keine schwingende oder oscillirende

Bewegung gestattet; und der Cylinder wird mittelst Ohren, die sich an dessen Seiten

befinden, und welche mit Reibungsrollen oder mit einer Parallelbewegung versehen

sind, in gehoͤriger Thaͤtigkeit erhalten. Die Stange e wird hier zu einer Verbindungs- oder

gewoͤhnlichen Kurbelstange, indem sie mit dem Ende f des Cylinders ein Gefuͤge bildet, anstatt an demselben befestigt

zu seyn.

Der Patenttraͤger bemerkt, daß er die Treibwelle und das Flugrad als

uͤber der Maschine befindlich angedeutet habe, weil in dieser Stellung zum

Heben oder Luͤpfen des Gewichtes des Cylinders ein groͤßerer

Flaͤchenraum des Kolbens gegeben ist, indem der Raum, den die Kolbenstange an

der anderen Seite einnimmt, dessen Flaͤchenraum verkleinert. Allein die

Stellung der Maschine kann auch umgekehrt werden; z. B. wenn man die Maschine ohne

Anwendung einer Kurbel oder eines Flugrades zum Pumpen von Fluͤssigkeiten

benuzen will. Er bemerkt weiter, daß der Eintritt des Dampfes an irgend einem

beliebigen Theile des Hubes der Maschine unterbrochen werden kann, damit der Dampf

ausdehnungsweise wirke; man braucht die Ventile A, B nur

laͤnger oder kuͤrzer zu machen, damit sie fruͤher oder

spaͤter mit den Enden des Cylinders in Beruͤhrung kommen. Er bemerkt

ferner, daß die hohlen Kolbenstangen nicht durchaus aus zwei ueben einander

befindlichen Roͤhren zu bestehen brauchen, sondern daß man diese

Roͤhren auch innerhalb einander anbringen, und die innere zur

Einfuͤhrung, die aͤußere zur Ableitung des Dampfes benuzen kann, und umgekehrt. Er

bemerkt endlich, daß die Eintritts- und Austrittsventile, wenn man es

fuͤr gut findet, in Verbindung mit den Dampf- und

Austrittsroͤhren in der Naͤhe der Stopfbuͤchsen h, h und nicht in dem Kolben angebracht werden

koͤnnen; und daß sie sich auf irgend eine geeignete Weise von der Maschine

aus in Bewegung sezen lassen. Uebrigens gibt der Patenttraͤger der oben

beschriebenen Methode den Vorzug.

Der Patenttraͤger beschraͤnkt sich auf keine bestimmten Dimensionen

oder Formen der einzelnen Theile der beschriebenen Maschinen; noch erklaͤrt

er einen dieser Theile einzeln fuͤr sich als neu; seine Anspruͤche

gruͤnden sich lediglich auf die im Eingange erwaͤhnten verschiedenen

Methoden der Zusammensezung der Theile zu einem Ganzen.

Tafeln