| Titel: | Verbesserungen an den Apparaten zum Treiben von Maschinen und zum Emporheben und Herablassen schwerer Lasten, worauf sich Andrew Smith, Ingenieur von Princes-Street in der Grafschaft Middlesex, am 12. Febr. 1836 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 63, Jahrgang 1837, Nr. IV., S. 9 |

| Download: | XML |

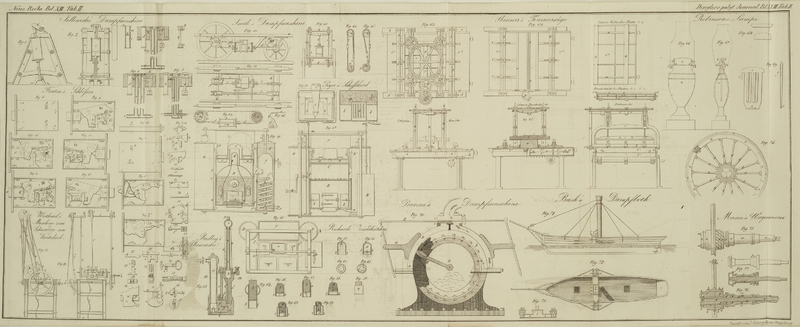

IV.

Verbesserungen an den Apparaten zum Treiben von

Maschinen und zum Emporheben und Herablassen schwerer Lasten, worauf sich Andrew Smith, Ingenieur von

Princes-Street in der Grafschaft Middlesex, am 12. Febr. 1836 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of Arts. Oktober 1836, S.

1.

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Smith's verbesserte Apparate zum Treiben von Maschinen

etc.

Meine Verbesserungen bestehen: 1) in einer Methode jene Kraft, welche an einer

Dampfmaschine von einem sich hin und her bewegenden Kolben hervorgebracht wird, in

eine rotirende Kraft umzuwandeln, und zwar mittelst Stangen, Ketten, Tauen oder

Baͤndern, die mit der Kolbenstange und mit Rollen verbunden sind, welche

leztere Daͤumlinge fuͤhren, die in Klauenbuͤchsen eingreifen,

welche an der umzutreibenden Welle befestigt sind. 2) in der Anwendung eines eigens

geformten Muschelrades an der eben erwaͤhnten Welle, um dadurch das

Schiebventil des Dampfcylinders in Bewegung zu sezen. 3) endlich in einer Methode,

die rotirende Bewegung der Welle durch Versezung der Treibdaͤumlinge

umzuwandeln.

Fig. 40 ist

ein Laͤngendurchschnitt einer auf einer Eisenbahn laufenden

Locomotivmaschine, an der der Dampfkessel, da er nicht mit zu meiner Erfindung

gehoͤrt, weggelassen ist. Fig. 41 gibt eine

horizontale Ansicht derselben Maschine.

a ist das Gestell des Wagens; b der arbeitende Cylinder der Maschine, der in horizontaler Richtung mit

den Wagen verbunden ist; c die Roͤhre, welche den

Dampf aus dem Kessel in den Cylinder leitet; d die

Kolbenstange, welche durch beide Enden des Cylinders laͤuft, und durch

endlose Ketten e mit den beiden Rollen f und g verbunden ist. Die

Rolle f ist an einer Welle h

befestigt, welche in dem Gestelle des Wagens in Zapfenlagern umlaͤuft; und

mit dieser Rolle ist das eine Ende der Kolbenstange durch die Kette e verbunden. An derselben Welle h befindet sich auch noch eine zweite aͤhnliche Rolle i, so daß folglich die beiden Rollen f und i mit ihrer Welle h gemeinschaftlich umlaufen. Die Rolle g ist hohl und laͤuft nach einer Richrung lose an

der Achse k der Laufraͤder, auf welche die

Triebkraft einwirkt. An dieser Achse ist innerhalb der hohlen Rolle eine

Klauenbuͤchse l befestigt, welche man in Fig. 42, wo die beiden

Rollen f und g im

Laͤngendurchschnitte dargestellt sind, ersieht. An der inneren Seite der

Rolle g ist mittelst eines Zapfens der Daͤumling

oder Treiber m befestigt, dessen Spize, so wie die Rolle

in der Richtung des

Pfeiles umlaͤuft, auf die Klauenbuͤchse l trifft, und dadurch bewirkt,

daß sowohl diese, als die Achse k zugleich mit den

Laufraͤdern umgetrieben wird. Eine zweite aͤhnliche hohle Rolle mit

einer Klauenbuͤchse und einem Treiber ist auf gleiche Weise an der Achse der

Laufraͤder bei n der Rolle i gegenuͤber angebracht; und eine gekreuzte endlose Kette, woran

sich die Stangen o, o befinden, und die uͤber die

beiden Rollen i und n

laͤuft, pflanzt die rotirende Bewegung der Rolle i an die Rolle n fort. Die Spannkraft des in

dem arbeitenden Cylinder b enthaltenen Dampfes wird,

indem sie die Kolben nach der durch einen Pfeil angedeuteten Richtung bewegt, die

Rollen f und g in rotirende

Bewegung versezen, und bewirken, daß der in der Rolle g

befindliche Treiber m auf die Klauenbuͤchse l wirkt, und dieselbe zugleich mit der Welle der

Laufraͤder um eine halbe Umdrehung umtreibt. Bei der Ruͤkkehr des

Kolbens wird die endlose Kette e die Rolle f mit ihrer Welle h, so wie

auch die Rolle i in der den Pfeilen entgegengesezten

Richtung umtreiben, waͤhrend die gekreuzte endlose Kette o, o die Rolle n in

derselben Richtung umtreiben wird, in der sich fruͤher die Rolle g bewegte, damit auf diese Weise der Treiber dieser

Rolle n auf deren Klauenbuͤchse wirke; und damit

solcher Maßen die Achse der Laufraͤder die zweite Haͤlfte ihres

Umganges vollende. Waͤhrend dieß geschieht, gleitet die Rolle g an der Achse k herum,

jedoch in einer ihrer fruͤheren Bewegung entgegengesezten Richtung. Auf diese

Weise wird die Wechselbewegung des Kolbens in dem arbeitenden Cylinder in eine

continuirliche rotirende Bewegung der Achse k

umgewandelt, so daß dieselbe zum Betriebe einer Locomotivmaschine oder irgend einer

anderen Art von Maschine benuzt werden kann. Da der Patenttraͤger sich nicht

darauf beschraͤnkt, den arbeitenden Cylinder in horizontaler Stellung

anzubringen, und die Ketten e, e an beiden Enden der

Kolbenstange zu befestigen, so ist in Fig. 43 ein theilweiser

Aufriß einer Locomotivmaschine gegeben, an der die Theile senkrecht arbeiten, und

nur an dem einen Ende der Kolbenstange angebracht sind. Die Rollen f und i sind an ihrer Welle

h und die Treibrollen g

und n an der Achse k der

Laufraͤder so angebracht, daß sie ihre bei Fig. 40 und 41 angegebenen

Verrichtungen vollbringen; ebendieß gilt auch von den Verbindungsketten e, e und o, o, so wie von

dem arbeitenden Cylinder b und von der Kolbenstange d. Die vier Rollen f, i, g,

n, so wie sie an dem Wagen Fig. 43 angebracht sind,

sind in Fig.

44 und 45 einzeln fuͤr sich und im Durchschnitte abgebildet. Man wird

hieraus sehen, daß die Klauenbuͤchsen l, l eine

schnekenfoͤrmige Gestalt haben, und daß die Daͤumlinge oder Treiber

m, m hier bestaͤndig durch Federn gegen den

Umfang der Klauenbuͤchsen angedruͤkt werden. Das Querhaupt der

Kolbenstange steht mit beiden Ketten in Verbindung; jene Seite der gekreuzten Kette

o, welche an demselben befestigt ist, muß durch eine

Leitungsrolle oder auch auf andere Weise in senkrechter Stellung erhalten werden,

wie dieß in Fig.

45 angedeutet ist. Fig. 46 ist ein

Durchschnitt des eigenthuͤmlich geformten Muschelrades und der dazu

gehoͤrigen Theile, womit das Dampfventil verschoben wird. Die Stellung dieses

an der Achse k der Laufraͤder fixirten

Muschelrades ersieht man in Fig. 41 bei p. Es besteht aus dem Umfange zweier Kreissegmente von

verschiedenen Halbmessern, und aus zwei schraͤgen Flaͤchen. Der an den

Zapfen r aufgezogene Krummhebel q steht mit dem oberen Ende mit der Stange s

des Schiebventils in Verbindung; an dem unteren Ende dagegen fuͤhrt er eine

Reibungsrolle, welche auf dem Umfange des Muschelrades laͤuft. Durch

Umdrehung der Achse k werden daher die verschiedenen

Erhabenheiten des Muschelrades bewirken, daß der Hebel q

auf entgegengesezten Punkten der Rotirung des Muschelrades in solche Stellung

gelangt, daß das Dampfventil dadurch geoͤffnet und geschlossen wird. An der

Außenseite der Rolle g bemerkt man in Fig. 40 einen Griff t, der an einem vierekigen, von dem Treiber m auslaufenden Zapfen befestigt ist. Durch Umdrehung

dieses Griffes kann der Treiber m in die durch Punkte

angedeutete Stellung gebracht werden, wo er dann in die entgegengesezte Seite der

Klauenbuͤchse eingreifen, und also nothwendig die Achse k und die Laufraͤder in entgegengesezter Richtung

umtreiben wird.

Tafeln