| Titel: | Verbesserungen an den Schiffsheerden, an den Kochapparaten, und in der Methode destillirtes Wasser aus dem Seewasser zu erhalten, welche Verbesserungen sich auch auf die Erzeugung von Dampf anwenden lassen, und worauf sich François Peyre jun., zu White Hart Inn im Borough Southwark, am 23. Februar 1836 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 63, Jahrgang 1837, Nr. VI., S. 15 |

| Download: | XML |

VI.

Verbesserungen an den Schiffsheerden, an den

Kochapparaten, und in der Methode destillirtes Wasser aus dem Seewasser zu erhalten,

welche Verbesserungen sich auch auf die Erzeugung von Dampf anwenden lassen, und worauf

sich François

Peyre

jun., zu White Hart Inn im Borough Southwark, am 23. Februar 1836 ein Patent ertheilen

ließ.

Aus dem London Journal of Arts. Oktober 1836, S.

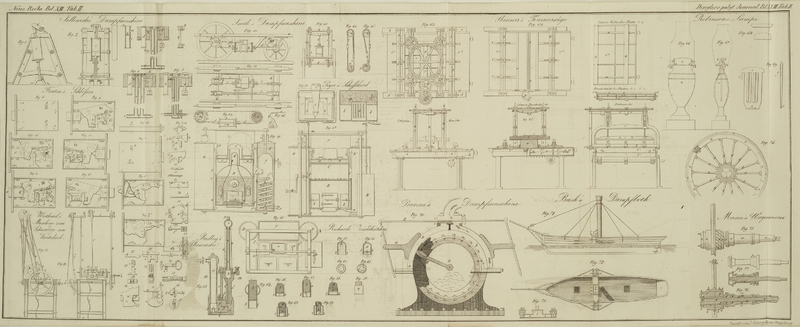

5. Mit Abbildungen auf Tab. II.

Peyre's Verbesserungen an den Schiffsheerden etc.

Die unter obigem Patente begriffene Erfindung bezwekt hauptsaͤchlich die

rasche Gewinnung von destillirtem Wasser aus dem Seewasser, und zwar in einem

Zustande, in welchem dasselbe besser zum Trinken geeignet ist, als das bisher auf

aͤhnliche Weise gewonnene Wasser. Die Destillation geht auf einem

Schiffsheerde oder in einem Schiffskochapparate von Statten, ohne daß dabei mehr

Brennmaterial verbraucht wird, als zu den gewoͤhnlichen Kochoperationen

erforderlich ist. Das Neue an dieser Erfindung besteht vorzuͤglich darin, daß

in das in einem Kessel enthaltene Seewasser von Zeit zu Zeit mittelst eines

Geblaͤses oder einer Luftpumpe oder irgend einer anderen geeigneten

Vorrichtung erhizte Luft eingetrieben wird, damit hiedurch das Aufsieden und die

Verdampfung beschleunigt werde. Das in dem Kessel enthaltene Seewasser wird aber

zugleich auch mit Alaun oder Schwefelsaͤure vermengt, damit sich an den

Waͤnden des Kessels keine Incrustation von Salztheilchen ansezen kann, und

damit keine Unreinigkeiten mit dem Dampfe uͤbergehen koͤnnen. Endlich

soll, nachdem das Wasser mit einem Theile Schwefelsaͤure und Kohle vermengt

aus dem Apparate ausgetreten ist, kalte atmosphaͤrische Luft in dieses

destillirte Wasser eingetrieben werden, damit ihm der unangenehme Geschmak, den das

destillirte Wasser gewoͤhnlich zu haben pflegt, genommen wird, und damit es

dafuͤr jene Eigenschaften bekommt, die das Quellwasser in Bezug auf den

Geschmak und Geruch durch den Destillationsproceß verliert, und damit es folglich

angenehmer zu trinken wird.

Die folgender Beschreibung beigegebene Abbildung zeigt einen Heerd oder einen

Kochapparat fuͤr Schiffe, woraus die Erfindung, welche den Gegenstand

gegenwaͤrtigen Patentes bildet, erhellt; der Patenttraͤger

beschraͤnkt sich jedoch nicht auf die hier abgebildete Form und Anordnung der

Theile, da sowohl erstere als auch leztere je nach Umstaͤnden mannigfach

abgeaͤndert werden kann.

Jedes Mal, so oft der Kessel mit Seewasser gefuͤllt worden ist, und bevor noch

irgend eine Verdampfung Statt findet, sezt man auf 25 Gallons Seewasser 4 Unzen

Alaun und 1 Unze Schwefelsaͤure zu. Man kann uͤbrigens auch einen

Zusaz von Alaun fuͤr sich allein anwenden. Die Absicht hiebei ist durch die

Schwefelsaͤure alle schaͤdlichen Daͤmpfe (?) oder alle

sonstigen Substanzen, die zugleich mit dem Dampfe uͤbergehen koͤnnten,

zu beseitigen, und durch den Alaun die Krystallisation des Salzes und die

Incrustirung des Kessels zu verhuͤten. Sowohl der Alaun als die

Schwefelsaͤure koͤnnen uͤbrigens auch mit dem Seewasser

vermengt werden, bevor dieses noch in den Kessel eingetragen worden ist.

Fig. 47 ist

ein Frontaufriß der ganzen Vorrichtung mit ihrem Ofen, dem Kochapparate und den

Verdichtern. Fig.

48 ist ein Grundriß oder eine horizontale Ansicht derselben. Fig. 49 ist

ein senkrechter Durchschnitt nach der Linie a, b, woraus

man die innere Einrichtung des Ofens und seiner Feuerzuͤge, so wie auch jene

des Kessels mit seiner Dampfkammer und jene der Verdichter oder

Kuͤhlgefaͤße ersieht. Fig. 50 ist ein

horizontaler Durchschnitt nach der Linie c, d; und Fig. 51 ein

ebensolcher nach der Linie e, f.

Der Apparat besteht aus vier Haupttheilen: naͤmlich aus der Feuerstelle, aus

dem Kessel mit seiner Dampfkammer, aus den Verdichtern, und aus den

Blasebaͤlgen, A ist die Feuerstelle; B der Kessel, worin das Seewasser enthalten ist; C die Dampfkammer, in deren Scheitel die

Kochgefaͤße a, a, a dampfdicht eingesezt sind;

D sind die Verdichter, welche entweder beide

zugleich oder auch einzeln in Anwendung kommen koͤnnen; E ist das Geblaͤse; b,

b sind die Oefen zum Baken oder Braten von Fleisch und anderen Speisen,

welche Oefen zu beiden Seiten der Feuerstelle angebracht sind. Dieser Apparat

arbeitet folgender Maßen. Der Rauch und die heißen Daͤmpfe, welche sich aus

dem Brennmateriale entwikeln, steigen von der Feuerstelle A aus durch die roͤhrenfoͤrmigen durch den Kessel

gefuͤhrten Feuerzuͤge c, c empor, um dann,

nachdem sie den groͤßten Theil ihres Waͤrmestoffes an das Seewasser

abgegeben, bei dem Rauchfange c* zu entweichen. Die

Feuerzuͤge muͤssen stets mit Salzwasser bedekt seyn; auch

muͤssen sie zum Behufe der Reinigung entsprechende Thuͤrchen besizen.

Der aus dem Seewasser entwikelte Dampf steigt durch die Roͤhre g empor, und tritt dann, nachdem er durch den Dekel e gegangen, in die Dampfkammer C, um dann endlich, nachdem er den groͤßeren Theil seines

Waͤrmestoffes an die Kochgefaͤße a, a

abgegeben hat, in Form von Dampf und destillirtem Wasser durch die Roͤhre f in den Helm g zu

entweichen, der in dem Verdichter G mit kaltem Wasser

umgeben ist. Der unverdichtete Dampf und das heiße Wasser werden beim Hinabstroͤmen durch das

Schlangenrohr h abgekuͤhlt, und treten endlich

bei dem Hahne i als destillirtes Wasser aus. Die

Luftpumpen oder die Geblaͤse, womit heiße Luft in das Seewasser eingetrieben

wird, koͤnnen einen beliebigen Bau haben, und auch in beliebiger Stellung

angebracht werden. Der Patenttraͤger bedient sich vorzugsweise cylindrischer

Geblaͤse aus Leder oder Holz, welche nach der gewoͤhnlichen Weise

verfertigt sind, und auch nach einer der gewoͤhnlichen Methoden in Bewegung

gesezt werden. An dem hier abgebildeten Apparate geschieht dieß mittelst einer

Kurbel k, die durch den Krummhebel l und durch eine Verbindungsstange die querlaufende

Welle m in Bewegung sezt. Leztere pflanzt die Bewegung

dann mittelst des kurzen Hebels n und seiner

Verbindungsstange an die in dem Gehaͤuse E

befindlichen cylindrischen Geblaͤse fort. Der aus diesen lezteren

ausgetriebene Wind gelangt durch die Roͤhre o in

die hohlen Roststangen p des Ofens, um dann, nachdem er

bei seinem Durchgange durch dieselben erhizt worden ist, durch die Roͤhre q in das Salzwasser zu entweichen. In dem Ende dieser

Roͤhre sind viele kleine Loͤcher angebracht, damit hiedurch die Luft

um so besser in dem Wasser vertheilt werde. Die Roͤhre q ist nach Aufwaͤrts bis in die Roͤhre d gefuͤhrt, damit das Seewasser nicht durch die

Roͤhre o aus dem Kessel entweichen kann wenn die

Geblaͤse nicht in Thaͤtigkeit sind. Die auf diese Weise in das Wasser

eingetriebene heiße Luft steigt zugleich mit dem Dampfe in Form von Blasen in

demselben empor, und beschleunigt das Aufsieden und die Verdampfung in hohem Grade.

Der Dampf, die Luft und das verdichtete Wasser gehen, so wie es oben angegeben

wurde, in den Kuͤhlapparat uͤber. y ist

ein Behaͤlter, der den Verdichter mit dem zum Abkuͤhlen

noͤthigen kalten Wasser versieht; uͤbrigens kann der Verdichter

entweder mittelst eines an seinem oberen Theile angebrachten Trichters oder mittelst

einer Roͤhre, welche mit einer Pumpe in Verbindung steht, oder auch auf

irgend andere geeignete Weise gefuͤllt erhalten werden. Das kalte Wasser

tritt hier durch die Roͤhre z an dem unteren

Theile des Verdichters ein, steigt in diesem in dem Maaße als es sich

erwaͤrmt, empor, und fließt endlich als warmes Wasser durch die Roͤhre

s, s in den Kessel B,

der auf diese Weise gespeist wird. Wuͤrde das in den Verdichtern enthaltene

Wasser zu heiß werden, so koͤnnte es bei der Roͤhre t abgelassen werden. Wenn man will, kann man jedoch auch

ununterbrochen kaltes Wasser durch die Verdichter stroͤmen lassen.

Zu bemerken ist, daß der Kessel nicht in zwei Theile B

und C getheilt zu seyn braucht; sondern daß man das

siedende Wasser die Kochgeschirre a, a umspuͤlen

lassen kann, waͤhrend man den Dampf in einem Helme sammelt, und aus diesem in den Helm des

Kuͤhlapparates g leitet, wie dieß in Fig. 10 durch

punktirte Linien angedeutet ist.

Das destillirte Wasser wird so wie es aus dem Apparate kommt, in Faͤsser oder

andere geeignete Gefaͤße gebracht, und auf je 25 Gallons mit einer geringen

Quantitaͤt, z. B. mit ¼ Unze Schwefelsaͤure und mit 8 bis 10

Unzen zerschlagener Holzkohle versezt. Leztere laͤßt man gegen 24 Stunden mit

dem Wasser in Beruͤhrung, und waͤhrend dieser Zeit treibt man auch

mittelst Geblaͤsen oder anderen geeigneten Vorrichtungen kalte

atmosphaͤrische Luft durch das Wasser. Die Holzkohle soll dem destillirten

Wasser den faden Geschmak nehmen, den es gewoͤhnlich zu haben pflegt; die

Luft soll dem Wasser eine groͤßere Quantitaͤt Sauerstoff abtreten, und

die Schwefelsaͤure soll ihm einen fuͤr den Gaumen angenehmeren und dem

frischen Quellwasser mehr aͤhnlich kommenden Geschmak mittheilen (!).

Am Schlusse bemerkt der Patenttraͤger, daß das Einblasen oder Eintreiben von

heißer Luft in das Wasser die Verdampfung dieses lezteren sehr beguͤnstigt,

und daß folglich viel Brennmaterial erspart werden kann, wenn man diese Methode auf

die Erzeugung von Dampf zum Betriebe von Dampfmaschinen, zum Heizen, zum Troknen und

zu verschiedenen anderen Zweken anwendet.

Tafeln