| Titel: | Beschreibung einer Maschine zum Kupferstechen; von Fr. Marquardt. |

| Autor: | Friedrich Marquardt |

| Fundstelle: | Band 63, Jahrgang 1837, Nr. IX., S. 26 |

| Download: | XML |

IX.

Beschreibung einer Maschine zum Kupferstechen;

von Fr.

Marquardt.

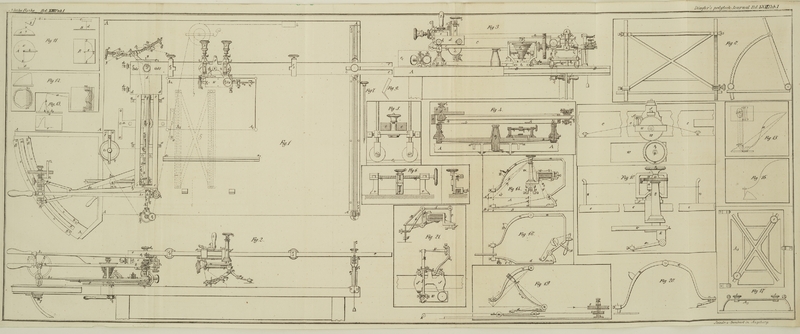

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Marquardt's Beschreidung einer Maschine zum

Kupferstechen.

Die Vortheile, welche der Kupferstechkunst durch die Anwendung von Maschinen sowohl

in rein artistischer Hinsicht als auch fuͤr technische Zweke erwachsen, sind

anerkannt genug. Hintergruͤnde und Luͤfte fuͤr historische und

landschaftliche Gegenstaͤnde, Bezeichnung ebener und gekruͤmmter

Oberflaͤchen zur Darstellung technischer und architektonischer Zeichnungen,

und endlich vollkommen getreue bildliche Copien von Basreliefs sind durch

mechanische Mittel in viel groͤßerer Vollkommenheit herzustellen, als dieß

durch die Hand des geschiktesten Kuͤnstlers geschehen kann. Die Anwendung von

Maschinen zum Stechen solcher Gegenstaͤnde in Kupfer, Stahl und Stein ist

indeß nicht neu, vielmehr sind zu diesen Zweken bereits Maschinen erdacht und

ausgefuͤhrt worden. Dessen ungeachtet darf man aber die Aufgabe der

Herstellung einer vollkommenen Maschine dieser Art noch nicht als geloͤst

betrachten, so lange die schwierige und praktisch fast ganz unausfuͤhrbare

Verfertigung großer Schrauben von vollkommen gleicher Steigung besteht, da selbst

durch eigens zum Schraubenschneiden erbaute Maschinen die Herstellung einer 3 Fuß

langen richtigen Schraube noch hoͤchst problematisch ist, und leider von der

Richtigkeit dieser Schraube die Brauchbarkeit der ganzen Maschine abhaͤngt.

Dann tritt noch außer dieser Unvollkommenheit der einen von den bekannt gewordenen

Maschinen, bei der anderen die einer leichten Verruͤkbarkeit der Theile und

die dadurch nothwendig gemachte hoͤchste und unaufhoͤrliche

Aufmerksamkeit waͤhrend der Arbeit hervor, waͤhrend alle ohne Ausnahme

fast nur zum Graviren gerader, geschlaͤngelter, paralleler und convergirender

Linien anwendbar sind. Denn obgleich Galet die Conte'sche Maschine auch zum Graviren von Kreisen

brauchbar gemacht haben soll, so ist doch uͤber diese Einrichtung selbst

nichts bekannt geworden, und in demselben Jahrgange der Bulletins der

Aufmunterungsgesellschaft, in welchem die Beschreibung der Conte'schen Maschine enthalten ist, hat der Verfertiger der Kupfertafeln

auf einer derselben mehrere große und concentrische Kreise aus freier Hand radirt,

obgleich derselbe Effect ohne Zweifel viel leichter und viel vollkommener durch die Anwendung einer

Maschine haͤtte erreicht werden koͤnnen. Zur bildlichen Darstellung

von Medaillen und anderen Reliefs sind namentlich in neuerer Zeit mehrere

Vorrichtungen in Frankreich, England und Deutschland erfunden worden, und durch die

vermittelst derselben verfertigten Arbeiten ist das Publicum wenigstens von dem

Vorhandenseyn solcher Maschinen in Kenntniß gesezt. Unter diesen Arbeiten ist es

namentlich die unter dem Titel:„Procèdé de Mr.

Collas“unter Direction des Pariser Graveurs Heinrich Dupont verfertigte Reihefolge von Blaͤttern,

welche durch ihren eigenthuͤmlichen Hautreliefstyl, durch ein naturgetreues

metallisches Grau der Abdruͤke und ihre technische Vollendung die

Aufmerksamkeit des kunstliebenden Publicums in einem hohen Grade auf sich gezogen

hat; eben so haben die Arbeiten des Englaͤnders Bate und die der k. k. privilegirten numismatischen Maschine den

verdienten Beifall gefunden. Ganz neuerlich ist dieser Theil der Maschinenkunde noch

durch eine Erfindung des Hrn. Karmarsch, Directors der

hoͤheren Gewerbsschule in Hannover, bereichert worden, indem derselbe die von

ihm erfundene, eben so schoͤn als einfach construirte Maschine in einer

Drukschrift, welche unter dem Titel: „Beschreibung einer Reliefmaschine

zur getreuen bildlichen Darstellung von Muͤnzen, Medaillen und anderen

Reliefs auf ganz mechanischem Wege“ im Verlage der Hellwing schen Hofbuchhandlung in Hannover erschienen,

dem technischen und kunstliebenden Publicum bekannt gemacht hat.

Bei einer etwas genaueren Betrachtung aller auf dem bisherigen Wege erzielten

Arbeiten bemerkt man indeß, wenn die Zeichnung durch horizontale Linien

hervorgebracht wurde, eine Verschiebung des ganzen Reliefs von Oben nach Unten, und

bei senkrechter Schraffirung eine solche von der Rechten zur Linken, oder umgekehrt;

und da, wo diese, die Zeichnung auch des schoͤnsten Originalreliefs

verunstaltende Verzerrung vermieden werden sollte, ist ein anderer Uebelstand

hervorgetreten, auf dessen Entstehung und Bedeutung ich spaͤterhin

umstaͤndlicher zuruͤkkommen muß.

In Beruͤksichtigung aller dieser Umstaͤnde schien mir die Herstellung

einer Maschine, welche ohne Anwendung einer Schraube die groͤßte Richtigkeit

und Sicherheit der Bewegung zulaͤßt, und welche, ohne complicirt zu seyn, die

groͤßte Mannigfaltigkeit in ihren Leistungen darbietet, ein fuͤr die

Kupferstechkunst nicht unwichtiges Unternehmen.

Die Maschine, deren Beschreibung ich in diesem Aufsaze dem Publicum uͤbergebe,

ist die Folge meiner Bemuͤhungen; und da ich nach ihrer Vollendung eine

Reihefolge von Blaͤttern in dem Zeitraume von ungefaͤhr einem halben

Jahre durch fast ununterbrochene Benuzung derselben anfertigen ließ und mich dadurch von

ihrer praktischen Brauchbarkeit in allen ihren Theilen uͤberzeugt hatte, so

legte ich mehrere dieser Arbeiten einer verehrlichen Direction des Gewerbvereins

fuͤr das Koͤnigreich Hannover mit der Anzeige meiner Erfindung vor,

und diese ernannte eine aus Sachverstaͤndigen bestehende Commission, welche

durch eine genaue Pruͤfung uͤber den Werth und uͤber die

Brauchbarkeit dieser Maschine gutachtlich berichten sollte. Nachdem ich dann in

Gegenwart dieser Herren die verschiedenen Mechanismen der Maschine zur Anwendung

gebracht hatte, erließen dieselben den nachstehenden, auszugsweise mitgetheilten

Bericht an die Direction des Gewerbevereins.

Bericht an die Direction des Gewerbevereins

uͤber die von Hrn. Fr. Marquardt erfundene und

verfertigte Maschine zum Kupferstechen.

Hr. Fr. Marquardt hieselbst hat der Direction des

Gewerbevereins eine Mittheilung gemacht in Betreff einer von ihm erfundenen und

ausgefuͤhrten Maschine, durch welche auf blanken oder mit Aezgrund

uͤberzogenen Kupferplatten Linien sehr verschiedener Art gezogen werden

koͤnnen. Die Unterzeichneten, nachdem sie mit dem Auftrage beehrt waren, ein

Gutachten uͤber diese Maschine abzugeben, haben sich angelegen seyn

lassen:

1) die Leistungen, welche mit derselben hervorgebracht werden koͤnnen,

hinsichtlich ihrer Mannigfaltigkeit und Vollkommenheit zu pruͤfen; und

2)die Maschine selbst kennen zu lernen, ihre Eigenthuͤmlichkeiten und die

Zwekmaͤßigkeit ihrer Construction zu untersuchen.

In ihrem gegenwaͤrtigen Zustande ist die Maschine geeignet folgende Arten von

Linien hervorzubringen:

a) gerade, parallele, entweder gleichweit von einander

abstehende oder in beliebigen Uebergaͤngen enger und weiter liegende Linien,

wodurch also Luͤfte in Landschaften, schrafsirte ebene Flaͤchen und

Cylinderkruͤmmungen dargestellt werden koͤnnen, die Linien bis zur

Laͤnge von 32 Zoll.

b) gerade, unter beliebigem Winkel convergirende Linien,

zur Ausfuͤhrung von Strahlen, zum Schraffiren von kegelfoͤrmigen

Oberflaͤchen etc. Groͤßte Laͤnge der Linien 32 Zoll.

c) Concentrische und excentrische Kreisschraffirungen, so

wie einzeln stehende oder auf beliebige Art combinirte Kreise, vom kleinsten

Durchmesser bis noͤthigenfalls zum Durchmesser von 2 Fuß.

d) Ellipsen, aͤquidistant oder excentrisch, und

fast in jedem beliebigen Verhaͤltnisse der beiden Achsen zu einander.

e) Schraffirte Copien von Reliefs, nach Art der von Collas in Paris und Andern ausgefuͤhrten, aber mit

Vermeidung aller Verzerrungen.

Hr. Marquardt beabsichtigt(?)Diese Theile waren bereits mit der Maschine in Verbindung gebracht, und ihr

Gebrauch wurde auch den verehrlichen Commissionsmitgliedern

erklaͤrt.F. M. endlich, mit seiner Maschine noch andere Vorrichtungen in Verbindung zu

sezen, wodurch es moͤglich seyn wird Cycloiden, so wie Guillochirungen im

Kreise und nach geraden Linien zu zeichnen.

Aus dem Gesagten geht zur Genuͤge hervor, daß die Maschine in ihren Leistungen

eine große Mannigfaltigkeit zeigt und hierin zum Theile (?) die meisten (?)

aͤhnlichen bekannten Maschinen uͤbertrifft. Der Direction des

Gewerbevereins sind Abdruͤke von zwei Platten mit Probearbeiten vorgelegt.

Die groͤßere Platte enthaͤlt eine Zusammenstellung 1) von schraffirten

Hintergruͤnden mit einer, zwei und drei Strichlagen; 2) von einfachen

Schraffirungen aus Parallellinien, deren 40 bis 350 auf dem Raum eines Zolls

enthalten sind; 3) von zum Theil außerordentlich kleinen, concentrischen und

einander sehr nahe liegenden Kreisen; 4) von excentrischen Kreisen, welche nach

Verhaͤltniß ihrer Excentricitaͤt und der Variation ihrer Durchmesser

verschiedene Figuren bilden; 5) von Ellipsen, welche alle einen Brennpunkt, so wie

das Verhaͤltniß ihrer Achsen zu einander, gemein haben. Auf der kleineren

Platte befinden sich sehr interessante Proben mehrerer Arten von Guillochirungen,

welche saͤmmtlich aus geraden, sich verschiedentlich (?) durchkreuzenden

Parallellinien zusammengesezt sind. Alle diese Arbeiten lassen hinsichtlich ihrer

Ausfuͤhrung auf den Platten nichts zu wuͤnschen uͤbrig und

liefern den Beweis, daß Hrn. Marquardts Maschine gegen

keine der bekannten aͤhnlichen Maschinen an Brauchbarkeit

zuruͤksteht.

Hr. Marquardt hat ferner noch den Unterzeichneten

Probearbeiten von Copien nach Reliefs vorgewiesen, die ebenfalls recht gut gelungen

sind, wenn gleich außer Zweifel zu seyn scheint, daß hier noch, bei weiterer

Verfolgung der Idee, bedeutende VerbesserungenDiese Hoffnung theilt der Verfasser nicht, es sey denn, daß es fuͤr

vortheilhaft gehalten werden moͤchte, die Maschine automatisch zu

machen. Worin die bedeutenden Verbesserungen bestehen koͤnnten, ist

nicht wohl abzusehen, da die Arbeiten der Maschine, ohne zu viel zu sagen,

von tadelloser Genauigkeit und dabei vollkommen richtig und sehr schnell und

leicht anzufertigen sind.F. M. eintreten werden; wozu noch kommt, daß die gegenwaͤrtigen Arbeiten

dieser Art die ersten Versuche in dieser Anwendung der Maschine sind.

Was die Construction der Maschine betrifft, so ist dieselbe den Unterzeichneten von Hrn. Marquardt in allen Einzelnheiten gezeigt und auseinander

gesezt worden. Aus der genauen Betrachtung derselben ergibt sich die Ueberzeugung,

daß die zu Grunde liegende wesentliche Idee neu und sehr

zwekmaͤßig ist. Durch einen eben so einfachen

als sicheren und bequemen Mechanismus wird naͤmlich die sonst

gewoͤhnliche Schraube zur Fortruͤkung des Reißerwerks (um die

Entfernung der einzelnen Linien von einander hervorzubringen) ganz vermieden:

wodurch auch alle jene Schwierigkeiten von selbst wegfallen, welche mit der

Herstellung einer langen und sehr genauen Schraubenspindel bekannter Maßen

verknuͤpft sind. Das gluͤklich erdachte Princip, wodurch dieser

interessante Erfolg moͤglich geworden ist, und von dessen Anwendung

fuͤr diesen Zwek den Unterzeichneten kein

fruͤheres Beispiel bekannt ist, bildet das Verdienstlichste an der in Rede

stehenden Maschine. Aber auch die uͤbrigen Mechanismen derselben, worunter

noch besonders der zum Ziehen convergirender Linien als eigenthuͤmlich und

wohl erdacht hervorgehoben zu werden verdient, sind sehr zwekmaͤßig

angeordnet und combinirt. Mit anderen Maschinen aͤhnlicher Art hat

uͤberhaupt die Maschine des Hrn. Marquardt nur das

gemein, was immer daran vorkommen muß, naͤmlich die Fortbewegung des

Reißerwerks laͤngs eines Lineals, um die geraden Linien zu ziehen. Daß die

Maschine sehr leicht und bequem zu gebrauchen ist, hat sich den Unterzeichneten bei

den Versuchen dargethan, welche Hr. Marquardt in ihrer

Gegenwart anstellte. Es muß noch bemerkt werden, daß Hr. Marquardt erst zwei Jahre lang, seit Beendigung seiner

technisch-wissenschaftlichen Studien, mit praktischer Mechanik sich

beschaͤftigt, wodurch das Verdienst, welches in der Erfindung und Herstellung

seiner Maschine liegt, nur erhoͤht werden kann.

Wenn die Unterzeichneten schließlich ihre Ansicht uͤber die fragliche Maschine

kurz zusammenfassen, so faͤllt jene dahin aus: daß die wesentlichsten

Mechanismen der lezteren sowohl neu und eigenthuͤmlich als auch sehr

zwekmaͤßig eingerichtet sind; und daß das Ganze durch angemessene Construction sowohl als durch Vorzuͤglichkeit der Leistungen alles Lobes werth

ist. Es duͤrfte demnach nur ein Beweis gerechter Anerkennung seyn, wenn die

Direction des Gewerbevereins ihren Beifall Hrn. Marquardt

uͤber seine Maschine ausspraͤche.

Hannover, den 22. Julius 1836.

Karmarsch. Laves. J. Ebeling. Hohnbaum. Giere.

Die Abschrift dieses Berichtes wurde mir dann mit dem folgenden Rescripte der

Direction des Gewerbevereins mitgetheilt:

In Erwiederung Ihrer Eingaben vom 6. Junius d. I. haben wir das Vergnuͤgen

Ihnen anzuzeigen, daß — in Folge des sehr vortheilhaften Berichtes, welchen

die zur Pruͤfung und Begutachtung Ihrer Kupferstechmaschine niedergesezte Commission erstattet hat — der

Beschluß gefaßt ist, Ihnen hierneben Abschrift jenes Berichtes mitzutheilen, und

Ihnen, als Zeichen der Anerkennung, welche der von Ihnen erfundenen Maschine

gebuͤhrt, die bronzene Vereinsmedaille zuzustellen. Es ist der Wunsch der

unterzeichneten Direction, daß Sie hierin eine Aufmunterung finden moͤchten

auf dem so lobenswerth betretenen Wege zu Ihrer Ausbildung im Fache der Mechanik

fortzuschreiten.

Hannover, den 4. August 1836.

Die Direction des Gewerbevereins.

(unterz.) Schulte. v. Dachenhausen.

Vermittelst der von mir erfundenen Maschine lassen sich ver fertigen:

1) Parallele gerade Linien in gleichen oder nach einem bestimmten

Verhaͤltnisse zu- oder abnehmenden Entfernungen von einander.

2) Convergirende gerade Linien unter gleichen Modificationen und mit fast jedem

beliebigen Grade der Convergenz.

3) Concentrische und excentrische Kreise ohne sichtbare Hinterlassung von

Mittelpunktsspuren, von verschwindend kleinem Durchmesser bis zu einem solchen von

zwei Fuß, und in gleichem oder in beliebigem Verhaͤltnisse zu- oder

abnehmender Entfernungen von einander.

4) Ellipsen.

5) Die drei Arten der Cycloiden in allen ihren Uebergaͤngen in einander.

6) Geschlaͤngelte parallele und convergirende Linien zur Darstellung bewegter

Luͤfte und Gewaͤsser.

7) Copien von Reliefs in vollkommen getreuer bildlicher Darstellung ohne Entstehung

verunstaltender leerer Fallraͤume, dem Originale entweder entsprechend oder

in Beziehung auf dasselbe verkehrt und in jedem beliebigen Verhaͤltnisse der

wirklichen Groͤße.

8) Guillochirungen in Kreisen.

Beschreibung der Maschine.

Die Metalltheile der Maschine (Tab. I.) haben den

Tisch A zu ihrer Basis. Dieser ruht auf vier

Fuͤßen und ist mittelst Schrauben an dem Fußboden befestigt, um dadurch ein

zufaͤlliges und unbeabsichtigtes Verruͤken und auch jede starke

Erschuͤtterung desselben zu verhindern. Das Blatt dieses Tisches besteht aus

troͤkenem Eichenholze, welches in einen aus vier Feldern bestehenden Rahmen

eingelegt ist und aus zwei mit den Fasern quer auf einander laufenden Diken besteht,

durch welche Construction das Werfen des Tischblattes gut genug verhindert werden

kann. In dasselbe ist das starke Messingkreuz a bis zur

Oberflaͤche eingelassen und durch 12 Holzschrauben und 4 durchgehende

Schraubenbolzen mit Muttern befestigt. Da dieses Kreuz in seiner Mitte mit einem

Muttergewinde versehen worden ist, so kann darin der conische und unten mit einem

entsprechenden Vatergewinde versehene staͤhlerne Zapfen a1 fest eingeschraubt,

durch die unter dem Tischblatte angebrachte Gegenmutter a2 mit demselben fest verbunden und so

gegen die Tischflaͤche senkrecht gerichtet werden. Auf diesem Zapfen und auf

demselben drehbar ruht nun die ganze Vorrichtung.

An dieser kann man zur bequemeren Auffassung die folgenden Theile unterscheiden:

1) die Theile zur festen und sicheren Leitung des Lineals;

2) den Mechanismus zur Fortbewegung desselben;

3) die Vorrichtung zur Hemmung der Bewegung nach Maßgabe der gewuͤnschten

engeren oder weiteren Taillen;

4) das Reißerwerk;

5) die Vorrichtung zum genauen Parallelstellen der Kante des Lineals mit einer auf

der Platte gegebenen geraden Linie;

6) die Mechanismen zum Ziehen convergirender Linien;

7) die Vorrichtung zum Graviren von Cycloiden;

8) diejenige zum Copiren von Reliefs und zu geschlaͤngelten Linien.

1) Das Tragstuͤk b mit den gut damit in Verbindung

gesezten Fortsezungen b1,b4,b5 wird zuerst mit

seiner kegelfoͤrmigen fuͤr den Zapfen a1 gut passenden Buͤchse vermittelst des

Schraubenkopfs a3, dann

mit den Schrauben p und p1, an der Tischflaͤche, und mit der Schraube

q an dem mit dem Tische fest verbundenen Bogen A1 fixirt. Auf den Enden

dieses Tragstuͤks sind die aufrecht stehenden Saͤulen b6 und die zur Aufnahme

des hohlen prismatischen Koͤrpers c passenden und

bestimmten Lager b2,

vermittelst des durchgehenden und unterhalb des Traͤgers fest angeschraubten

Bolzens b7 angebracht.

Da nun in den Lagern b2,

das Prisma vermittelst Schrauben gut genug befestigt ist, so ergibt sich daraus

deutlich genug die Stabilitaͤt der beschriebenen Vorrichtung. Die

Seitenwaͤnde des Prisma's muͤssen nun durchaus eben und in allen

horizontalen Querschnitten gleichweit von einander entfernt seyn, so wie dieß ja

auch von jedem guten Supportprisma verlangt wird. Da dasselbe aus spaͤter zu

eroͤrternden Ursachen hohl seyn muß, und innerhalb dieses hohlen Raumes keine

Verbindungsstuͤke angebracht werden koͤnnen, so ist es erforderlich,

die Waͤnde des Prisma's staͤrker zu machen, als dieß unter den

gewoͤhnlichen Umstaͤnden geschieht. Etwas Steifigkeit kann man dem

Prisma durch die so tief als moͤglich angegossenen Verbindungsstuͤke

c1 ertheilen. Auf

dieses Prisma paßt der Schieber d und die Schrauben d1 dienen dazu, das

eingelegte Stuͤk d2, nach Erforderniß mehr oder minder fest gegen die Waͤnde des

Prisma's zu pressen, auf aͤhnliche Weise, wie dieß mit dem Schieber bei jedem

Support der Fall ist, so daß dieser mit Sicherheit und leicht genug laͤngs

des Prisma's hin und her bewegt werden kann. Der Schieber d ist an dem entsprechenden Orte mit einem vierekigen Loche versehen,

dessen Seitenwaͤnde mit denen des gerade daruͤber passenden

Durchbruchs des Lineals e eine einzige pyramidalische

Oberflaͤche bilden. Ein gut einpassender staͤhlerner Zapfen d3, dessen

uͤbrige Einrichtung spaͤter beschrieben wird, verbindet Lineal und

Prisma vermittelst des Schraubenkopfes d4, so daß hiedurch und durch die Schrauben d5 eine feste und

dauerhafte Verbindung des Lineals mit dem Schieber bewirkt wird. Das Lineal e ist an seinem anderen Ende eingeschlizt, und ruht auf

dem Wagen e1, dessen

Rollen in dem Geleise e2, laufen. Da nun die Hoͤhe des Wagens derjenigen des Lineals

uͤber der Tischoberflaͤche genau entsprechend, durch die

vorzuͤglich aus Fig. 5 ersichtliche

Einrichtung gestellt werden kann, und ferner ein in die Platte des Wagens

eingeschraubter Zapfen in den Schliz des Lineals willig paßt, so geht daraus hervor,

daß bei einer Fortbewegung des Schiebers auf dem Prisma auch das mit ihm verbundene

Lineal auf seinem Wagen gleichmaͤßig folgen muß, und daß die Rollen des

Wagens ihr Geleise nicht verlassen koͤnnen, gleichviel ob Prisma und Geleise

zu einander parallel sind oder nicht; und fuͤr lezteren Fall wird dann nur

das Lineal sich immer fort uͤber den Wagen zuruͤkziehen, jemehr sich

die Kante des Prisma's von dem Geleise entfernt.

Um indeß jeden nachtheilig wirkenden Einfluß, der durch die Traͤgheit des

ziemlich schweren Lineals und durch die Reibung der Rollen im Geleise auf das

gleichmaͤßige Folgen des Lineals bei den Fortbewegungen des Schiebers

entstehen koͤnnte, aufzuheben, ist an einem Faden ein Gewicht uͤber

die Rolle e4

gehaͤngt, welches gerade groß genug ist, das auf den Schieber nur aufgelegte

und von dem Wagen unterstuͤzte Lineal eben in Bewegung zu sezen; ein

groͤßeres Gewicht wuͤrde im entgegengesezten Sinne schaͤdlich

seyn.

Aus dem Vorigen ergibt sich also, daß, wenn durch irgend ein Mittel der Schieber d stets gleichmaͤßig auf dem Prisma c fortbewegt wird, auch das ganze Lineal sicher und

gleichmaͤßig folgen muß.

2) Um diese gleichmaͤßige Fortbewegung moͤglich zu machen, ist an das untere Ende des

schon vorhin erwaͤhnten Zapfens d3 (welcher Schieber und Lineal mit einander

verbindet) ein kegelfoͤrmiger Theil gedreht, auf welchen mit einer conischen

Buͤchse die harte staͤhlerne Stange g

paßt, so daß sie auf dem genannten Zapfen vermittelst eines vierekigen

Zwischenstuͤks und eines Schraubenkopfes drehbar befestigt werden kann, wie

dieß am besten aus Fig. 4 ersichtlich ist. Mit dieser Stange ist durch versenkte Schrauben

eine andere Stange g1

aus gut ausgegluͤhtem Gußstahle verbunden, deren schmaler hoher Rand diker

ist als die Stange g. Diese mit einander verbundenen

Stangen sind bei x durch die Wand des Prisma's geleitet

und zwar so, daß sie mit g, welche allenthalben gleich

breit und gleich dik, also voͤllig parallelepipedisch seyn muß, genau in die

Wand des Prisma's paßt und sanft in derselben hin- und hergezogen werden

kann, ohne auf- und abzuschlottern, waͤhrend g1 durchaus frei liegt. Die unter dem

Kopfe des Bolzens b7,

auf dem Lager b2,

befestigte Feder b3

druͤkt die um den Zapfen d3 drehbare Stangenverbindung (g und g1)

gegen den cylindrischen Stahlstift x, so daß, wenn

dieselbe durch irgend ein Mittel von dem Stifte sich zu entfernen gezwungen wird,

sie durch die Kraft der Feder nach dem Aufhoͤren jenes Zwanges an den Stift

x sich wieder anlegen muß. Das aus dem Prisma

hervorragende winklich nach Abwaͤrts gebogene Ende dieser Stange ist mit der

Vorrichtung (g2 bis g7) zu einem anderen

nachher zu beschreibenden Zweke verbunden.

Aus Allem dem ergibt sich, daß wenn diese Stange durch irgend ein Mittel

vorwaͤrts gezogen wird, auch der Schieber und das Lineal dieser Bewegung

folgen muͤssen. Um diesen Zwek zu erreichen, sind an das Prisma die beiden

Stuͤke c2 und c3 horizontal und

uͤbereinander befestigt und durch das Querstuͤk c4 mit einander an ihren aͤußeren

Enden verbunden und so gegen ein Auseinanderbiegen gesichert. In der Mitte dieser

Stuͤke sind Schraubenmuttern angebracht, in welche zwei Spizenschrauben mit

Gegenmuttern passen, und um welche der senkrecht auf die Richtung der Stange g gesezte Arm h sich fest

und sicher drehen laͤßt. Dieser Arm wird nun vermittelst der Spizenschrauben

so hoch gestellt, daß seine obere Flaͤche die untere hohe Kante der Stange

g1 gerade

beruͤhrt, waͤhrend das andere Ende derselben auf eine nachher zu

beschreibende Art unterstuͤzt ist. An der Stelle, wo der Arm h mit der Stange g1 zusammentrifft, ist dieser mit einer

aufgeschraubten harten und polirten staͤhlernen Platte h2 armirt, damit durch das Hin- und

Herschleifen der schmalen Kante von der Stange g1 die Flaͤche des Armes h nicht allmaͤhlich eingeschnitten wird. So also

kann man den Arm h um seine Spizenschrauben ungehindert

drehen, ohne damit auf die Veraͤnderung der Lage der Stange g1 den geringsten Einfluß auszuuͤben. Zwischen

den Stuͤken (c2

und c3) und dem Orte, wo

der Arm h mit der Stange g1 zusammentrifft, ist senkrecht auf die

Flaͤche des Arms h das Stuͤk h4 eingesezt, welches in

einer den gleich darzustellenden Verhaͤltnissen angemessenen Hoͤhe

durchbohrt ist, und um welches vermittelst eines Charniers der Arm h1 in einer verticalen

Ebene auf und ab bewegt werden kann. Dieser Arm muß aber in einer solchen

Hoͤhe uͤber h angebracht werden, daß die

Stange g1 zwischen

beiden Armen so befindlich seyn kann, daß der Arm h1 nicht zu viel aus der parallelen Lage zu h abgelenkt wird, und dabei ist er ebenfalls an der

Stelle, wo er mit der oberen Kante der Stange g1 zusammentrifft, mit einer Armirung h5 von

gehaͤrtetem Stahle versehen, welche auf der Beruͤhrungsflaͤche

mit gleich hohen Erhabenheiten (die dem Hiebe einer Raspel nicht unaͤhnlich

sind) so unregelmaͤßig in ihren Entfernungen von einander wie

moͤglich, versehen ist. Durch eine auf dem Arme h

befestigte Feder wird der Arm h1 so weit von dem ersteren entfernt gehalten, daß

die Zaͤhne der Armirung h3 die Kante der Stange g1 nicht voͤllig beruͤhren,

waͤhrend das an h angeschraubte

Verbindungsstuͤk h5 eine groͤßere Entfernung der beiden Arme von einander nicht

erlaubt und dabei zugleich den Zwek einer sicheren Kippung des Armes um sein

Charnier so erfuͤllt, daß dadurch ein sonst moͤgliches Schlottern auf

demselben zur Seite hin, und ein Ausbiegen der Stange, durch schiefen darauf

gerichteten Druk, voͤllig verhindert wird. Diese beiden Arme bilden nun eine

Klemmvorrichtung, welche die Stange g1 an ihrer schmalen Kante dann ergreift, wenn beide

Arme an ihren anderen mit Handgriffen versehenen Enden zusammengedruͤkt

werden, und welche in diesem Falle die Stange mit sich fortfuͤhrt, wenn sie

selbst um ihre Spizenschrauben gedreht wird. Da die Bewegung der Arme in einem

Kreisbogen vor sich geht, dessen Mittelpunkt eben durch jene Spizenschrauben

angegeben wird, so muß sich die Stange g nothwendig

jedes Mal von dem Stifte x nach dem Mittelpunkte des

Kreises hin entfernen; da aber nach jedem Aufhoͤren der Klemmung die Stange

g durch die Feder wieder gegen den Stift x gepreßt wird, so bleiben sich die Verhaͤltnisse

bei allen einzelnen Fortbewegungen gleich, woraus dann hervorgeht, daß wenn die

Bewegungen, welche die Armverbindung (h und h1) macht, jedes Mal

gleich groß sind, auch die Stange und mit ihr der Schieber und das Lineal jedes Mal

gleich weit fortbewegt werden muͤssen. Nach bekannten geometrischen

Saͤzen muß nun der Kreisbogen, welchen irgend ein Punkt der Armverbindung

beschreibt, so viel Mal groͤßer seyn als der von dem Angriffspunkte der Arme

an die Stange g1

beschriebene, als die Entfernung des lezteren vom Drehungspunkte kleiner ist als die des

angenommenen Punktes. Wenn nun diese kleinere Entfernung 15 Mal in einer anderen

enthalten ist, welche durch zwei feste Punkte, innerhalb deren der Arm h sich bewegen kann, angegeben wird, wie dieß

Verhaͤltniß z. B. von mir bei meiner Maschine angenommen ist, so muß

offenbar, wenn z. B. die Entfernung der beiden festen Punkte von einander 1 Linie

betraͤgt, bei einer Fortbewegung das Lineal um 1/15 Linie =1/180 Zoll

fortgefuͤhrt werden u. s. w. Es kommt also nur darauf an, zwei Punkte in

beliebiger und genau genug zu bestimmender Entfernung von einander so anzubringen,

daß sie die Groͤße der Bewegung des Armes h

bestimmen. Wie dieß geschehen ist, soll gleich nachher beschrieben werden; nur muß

ich hier noch bemerken, daß nach laͤngerem und oͤfterem Gebrauche die

Zaͤhne der Armirung h3 sich immer etwas abnuͤzen, und neu geschaͤrft werden

muͤssen. Obgleich dieß nur sehr selten noͤthig ist, so wuͤrde

doch bei mehrjaͤhrigem Gebrauche durch ein paarmaliges Aufhauen der

Zaͤhne die Armatur so viel von ihrer urspruͤnglichen Dike verlieren,

daß der obere Arm h2 zu

tief herabsinken wuͤrde, um nachher noch gehoͤrig wirksam seyn zu

koͤnnen. Deßhalb ist dieselbe auf die aus Fig. 4 zu ersehende Weise

eingerichtet, wobei nach etwaigen Abnuͤzungen durch untergelegte

Papierstreifen die gewuͤnschte Entfernung leicht gebildet und beibehalten

werden kann; zugleich wird es auch dadurch moͤglich, die Flaͤche der

Armirung mit dem Rande der Stange g1 genau parallel zu stellen.

3) Die Vorrichtung zur Hemmung der Bewegung nach Maßgabe der gewuͤnschten

engeren oder weiteren Taillen wuͤrde am Einfachsten durch Aufschrauben auf

die Tischflaͤche in der gehoͤrigen Entfernung vom Drehungspunkte des

Armes h sich haben anbringen lassen. Aus

Gruͤnden, die sich erst spaͤter erklaͤren lassen, mußte jedoch

diese Vorrichtung mit dem Traͤger b selbst fest

verbunden seyn, und sie erhielt deßhalb die folgende Einrichtung. Von dem

Traͤger b aus und mit demselben fest verbunden,

geht das Stuͤk b5, welches zur besseren Befestigung und zur groͤßeren Haltbarkeit noch

durch den Arm b4

unterstuͤzt ist, bis zum Bogen A1, wo dasselbe in einer Platte endet. Diese Platte

wird durch 2 auf die entsprechende Hoͤhe stellbare Rollen von dem Bogen A1 getragen, und

außerdem noch durch die unterhalb desselben angespannte Schraube an einer durch den

Schliz α tretenden Schraubenspindel an dem Bogen befestigt, und so gegen jede

Verruͤkung gesichert, welche etwa noch durch die Elasticitaͤt der

bezeichneten Verbindung gestattet werden koͤnnte. Auf die eben bezeichnete Platte

sind 2 Stuͤzen r und r1 aufgeschraubt, von denen die eine den

staͤhlernen und vorne kugelfoͤrmigen Cylinder r2, traͤgt, und die andere oben die

Mutter fuͤr die Schraube r3 enthaͤlt. Der Cylinder r2, bildet an dieser

Vorrichtung einen festen Punkt, welcher als der Anfangspunkt der Bewegung angesehen

werden kann, waͤhrend das cylindrisch angedrehte Ende der Schraube r3, welche in ihre

Mutter eingestekt und durch eine Preßmutter fuͤr eine bestimmte Stelle ohne

Furcht vor Verruͤkung festgestellt werden kann, als der Endpunkt der Bewegung

betrachtet werden koͤnnte. Man erkennt leicht, daß allein durch die mehr oder

minder weit durchgebrachte Schraube die Entfernung, innerhalb welcher der Arm h sich bewegen muß, so klein oder so groß gemacht werden

kann, als dieß erforderlich seyn moͤchte. Da nun der Arm h, an der Stelle, wo er den festen Punkt r2, und die Schraube

beruͤhrt, mit einem dikeren Ansaze versehen ist, so wird er jedes Mal mit

derselben Stelle die ebengenannten Punkte bei seinen Bewegungen beruͤhren.

Wenn man nun z. B. mit einem Zirkel eine gewisse Entfernung nach einem Maßstabe

genau genug so gewaͤhlt hat. daß sie 15 Mal verkleinert eine Taille von

gewuͤnschter Weite gibt, so laͤßt sich die Schraube dafuͤr auf

jeden passenden Punkt bringen und auf irgend eine den Verhaͤltnissen

entsprechende Weise der Ort auf dem Zeiger r4 bezeichnen, wo bei der entsprechenden Stellung ein

gewisser Theilstrich des in 120 Theile getheilten Kopfes der Schraube r3 stand. Diese, so wie

die Bezeichnung des Ortes fuͤr die Stellung der Schraube zu den

gebraͤuchlichsten Taillen, machen nachher das Abtragen einer 15 Mal so großen

Entfernung unnoͤthig, und man wird nicht unterlassen, theils um nachher

Irrthuͤmer zu vermeiden, theils aber auch der Bequemlichkeit wegen, eine

Scale nach den eben ausgesprochenen Bemerkungen auf dem Zeiger anzugeben.

Ferner ist dann zwischen den beiden Stuͤzen eine hoͤher und tiefer

stellbare Bruͤke angeschraubt, auf welcher der Arm h ruht und so hinreichend gestuͤzt wird. Man sieht also leicht ein,

daß wenn man ohne Klemmung den Ansaz des Arms h gegen

die Schraube r3 lehnt,

hierauf die beiden Arme gegen einander preßt und sie so bis zum Cylinder r2 fortfuͤhrt,

die Stange und auch durch sie das Lineal um den 15ten Theil dieser Entfernung

vorwaͤrts bewegt seyn muß. Sollen die Entfernungen der zu gravirenden Linien

sich stets gleichbleiben, so wird auch die Stellung der Schraube r3 unveraͤndert

dieselbe bleiben muͤssen; soll aber die Entfernung der Linien zu- oder

abnehmen, so muß auch die Schraube im entsprechenden Verhaͤltnisse

vorwaͤrts oder ruͤkwaͤrts gefuͤhrt werden. Um die

Groͤße der Zunahme mit Bestimmtheit angeben zu koͤnnen, muß die

Schraube r3

so geschnitten seyn, daß

eine bestimmte Anzahl ihrer Gaͤnge gerade einen Zoll ausmacht. Gingen z. B.

30 Umgaͤnge auf einen Zoll und waͤre der Schraubenkopf in 120 Theile

getheilt, so wuͤrde die Zunahme, welche durch die

Zuruͤkfuͤhrung der Schraube um einen Theilstrich hervorgebracht

wuͤrde, gleich 1/120.30.15 Zoll = 1/54000 Zoll seyn. Wenn nun die Taille so

eingerichtet waͤre, daß 100 Linien den Raum eines Zolls fuͤllten, so

wuͤrde erst nach 540 Linien die dann entstehende Entfernung, der doppelten

anfaͤnglichen gleich seyn. Das Umgekehrte dieser Aufgabe, naͤmlich

wenn die anfaͤngliche Weite, die ganze Breite der zu beziehenden

Flaͤche und die Endweite gegeben ist, dann die dafuͤr passende Zunahme

(den Denominator) zu finden, kann mit Huͤlfe der Lehre von den Progressionen

leicht genug geloͤst werden. Es sey z. B. die anfaͤngliche Entfernung

= a = 1/150 Zoll; die Breite der zu ziehenden

Flaͤche, z. B. einer Luft = s = 5 Zoll, und die

Entfernung der beiden lezten Linien von einander = u =

1/50 Zoll, so findet man zuerst die Anzahl n der zu

ziehenden Linien

Textabbildung Bd. 063, S. 38

und dann ferner den

Denominator Textabbildung Bd. 063, S. 38

Nach der fruͤheren Berechnung fanden wir unter den dort vorausgesezten

Verhaͤltnissen daß bei 1/120 Umdrehung der Schraube, das Lineal um 1/54000

Zoll nach Verhaͤltniß mehr oder weniger vor- oder

ruͤkwaͤrts bewegt wuͤrde; demzufolge hat man

Textabbildung Bd. 063, S. 38

Diese Zahl auf die Theilzahlen des Randes reducirt, wuͤrde 1,9/120 geben, so daß also

fuͤr den hier berechneten Fall die Theilung der Schraube um fast 2

Theilstriche ruͤkwaͤrts bewegt werden muͤßte. Es wuͤrde

dann freilich noch ein geringer Fehler entstehen, den man indeß dadurch compensiren

koͤnnte, daß man nach 9 Bewegungen das 10te Mal die Schraube nur um einen

Theilstrich fortfuͤhrte. Die ganze Sache ist indeß einfach genug, um sie aus

dem vorher Gesagten hinreichend verstehen zu koͤnnen.

4) Die vorigen Bemerkungen werden den Lesern die Ueberzeugung verschafft haben, wie

man vermittelst der Klemmvorrichtung (h und h1) das Lineal entweder

in voͤllig gleichen oder auch in bestimmtem Verhaͤltnisse zunehmenden

Entfernungen vorwaͤrts bewegen kann. Deßhalb werde ich jezt die Beschreibung

des Reißerwerks folgen lassen, welches am Lineale angebracht, dazu angewendet wird,

um nach jeder Bewegung Linien in den gewuͤnschten Abstaͤnden in die

Kupferoberflaͤche einzuschneiden. Zur bequemeren Auffassung will ich

beschreiben:

I. Den Theil, welcher die sichere Schiebung des ganzen

Werkes erlaubt;

II. die am Reißerwerke angebrachte Vorrichtung zum

Graviren concentrischer Kreise;

III. den Arm, welcher die Radirnadel aufnimmt;

IV. die Vorrichtung, um zu beliebiger Zeit die Radirnadel

uͤber die Platte zu erheben und auf dieselbe herabzulassen.

I. Der Theil des Reißerwerks, welcher die feste und

sichere Schiebung desselben auf dem Lineale erlaubt, besteht aus einer das Lineal

umschließenden Huͤlse F von Messing. Diese ist

auf ihrer oberen Flaͤche mit 2 Durchbruͤchen versehen, in welchen

zwischen je zwei Spizenschrauben zwei Rollen 1,1 leicht drehbar um ihre Achsen

befestigt sind. Da der Raum zur Anbringung von Gegenmuttern an den Spizenschrauben

nicht hinreichend war, so sind die aufrecht stehenden Stuͤke 7, 7, 7, 7, in

welche die Muttern fuͤr die Spizenschrauben geschnitten sind, in der Mitte

durchschnitten, und da alsdann von den oberen Haͤlften ein Weniges abgefeilt

wurde, so konnte durch das Anziehen von zwei Drukschrauben das obere Stuͤk

die zwischenliegende Schraube hinreichend festklemmen. Das Reißerwerk liegt also an

4 Punkten mit seinen Rollen auf der Oberflaͤche des voͤllig

parallelopipedischen Lineals auf und wird durch eine an der unteren Flaͤche

der Huͤlse aufgeschraubte Feder, welche ebenfalls zwei Rollen traͤgt,

hinreichend niedergedruͤkt. An der dem Arbeiter zugekehrten Seite liegt diese

Huͤlse an ihren beiden Enden an der Kante des Lineals an, und auf der ihr

entgegengesezten Seite wird vermittelst der beiden Schrauben 5 ein zwischengelegtes

Messingstuͤk 71 an sie so angelegt, daß ein

Schlottern des Reißerwerks nicht moͤglich ist, und dessen ungeachtet die

leichte Verschiebbarkeit desselben nicht beeintraͤchtigt wird. Die großen mit

Blei ausgegossenen Koͤpfe der Schrauben 5 sind als Balancirgewichte gegen das

auf der anderen Seite haͤngende Uebergewicht angebracht und die Gegenmuttern

6 verhindern ein freiwilliges Zuruͤktreten dieser Schrauben. Es

koͤnnte scheinen, als ob die Bewegung des Reißerwerks laͤngs des

Lineals Schwierigkeiten haben koͤnnte, welche durch das Anbringen einer Feder

statt des festen Drukes vermieden werden koͤnnten; ich kann indeß aus

Erfahrung versichern, daß durch Federdruk die Bewegung des Reißerwerks laͤngs

des Lineals durchaus nicht sanfter wird, und daß uͤberdieß bei der Anwendung

schwerer Gewichte auf die Radirnadel die geschnittenen Linien alle Mal an ihrem

Anfange ausgebogen werden; ein Umstand, der sich leicht durch das Nachgeben der

Federn erklaͤrt. Wenn indeß die Kanten des Lineals parallel und gerade sind

und dabei die Huͤlse gut aufgeschliffen und mit Fett versehen ist, so ist die

Bewegung des Reißerwerks laͤngs des Lineals so sicher und dabei so sanft und

leicht, daß nichts zu wuͤnschen uͤbrig bleibt. Der aufgeschraubte

Handgriff 2 erleichtert das Hin- und Herschieben. Die beiden Zaͤume

e3, in

gehoͤriger Entfernung von einander am Lineale festgeklemmt, hemmen nach

Wunsch die Groͤße der Bewegung und bewirken zugleich eine voͤllig

gleiche Laͤnge aller gezogenen Linien, ohne daß man dazu die Augen

anzustrengen noͤthig haͤtte.

II. Die Huͤlse f ist

an der dem Arbeiter zugekehrten Seite unten mit einem rechtwinklich abgebogenen

starken Ansaze versehen, in welchen die conische Buͤchse 8 eingeschraubt und

festgeloͤthet ist. Diese Buͤchse nimmt den conischen gut in die

Buͤchse eingeschliffenen und centrisch durchbohrten Zapfen 9 auf, welcher

durch ein oberes vierekiges Ansazstuͤk und durch eine Schraubenspindel durch

die Scheibe 91, durch das Vierek 92 und durch die Mutter 93 drehbar oder auch stabil in der Buͤchse befestigt wird. Mit dem

Zapfen ist eine Platte 10 durch Anschrauben und Festloͤthen mit der Achse

desselben rechtwinklich verbunden, und auf diese, auf ihrer unteren Flaͤche

voͤllig eben geschliffene Platte sind die beiden Leisten i parallel aufgeschraubt, wodurch eine

schwalbenschwanzfoͤrmige Bahn gebildet wird. In diese Bahn paßt vermittelst

zweier entsprechender Leisten der Schlitten k, so daß

derselbe in seiner Bahn sicher und leicht hin- und hergeschoben werden kann.

Die Schraube l, deren Kopf in 30 Theile getheilt ist,

und von welcher 60 Umgaͤnge einen Zoll ausmachen, ist vermittelst eines

Kugellagers an der Platte 10 befestigt, und die Mutter dieser Schraube ist zwischen zwei Spizen in einem

Ausschnitte des Schlittens k aufgehaͤngt, so daß

also bei einer Umdrehung der Schraube auch der Schlitten selbst in Bewegung gesezt

wird. An eben dem Schlitten ist aber auch an 2 Spizenschrauben der Arm m, welcher die Nadel n

traͤgt, so aufgehaͤngt, daß derselbe um diese horizontale Achse in

einer verticalen Ebene leicht kippen kann. Man sieht, daß wenn der Schlitten

umgekehrt (wie die Zeichnung des Aufrisses zeigt) in seine Bahn eingestekt wird, so

daß also der Arm m in der Richtung der punktirten Linie

herabhaͤngt, man den Schlitten so schrauben kann, daß die Nadelspize in den

Punkt trifft, wo die verlaͤngerte Achse des Zapfens die

Zeichnungsflaͤche durchschneidet. Dieser Punkt, der Mittelpunkt der zu

ziehenden Kreise, kann durch die Mittelpunktsspize Fig. 7 angedeutet werden,

welche in das Mittelpunktsloch des Zapfens gut eingepaßt und deren Spize centrisch

angedreht ist. Wuͤrde man die Nadelspize in diesen Punkt bringen und die

Platte um ihren Zapfen drehen, so wuͤrde die Nadel einen Kreis von unendlich

kleinem Durchmesser beschreiben, und so kann man auch durch Umdrehung der Schraube

den Halbmesser des zu ziehenden Kreises beliebig vergroͤßern oder

verkleinern. Mit Huͤlfe des auf der Platte aufgeschraubten Zeigers l2 und der Theilung des

Schraubenkopfes l1 kann

man den zu gravirenden concentrischen Kreisen jeden beliebigen Abstand von einander

geben, und eben dadurch ebene Flaͤchen, Kugeln, Wulste etc. bezeichnen. Dieß

sezt freilich voraus, daß die Schraube l vollkommen

richtig sey. So außerordentlich schwierig es nun ist, Schrauben von bedeutender

Laͤnge und Dike, so wie von starkem und tiefem Gewinde, richtig herzustellen,

so ist es doch viel leichter, Schrauben von der Laͤnge bis zu etwa 4 Zoll,

von feinem und im Verhaͤltnisse zur Schraubendike unbedeutend tiefem Gewinde

richtig zu schneiden. Es ist bekannt genug, daß die feinen Mikrometergewinde an den

Klemmen der Theodolithe zur Interpolirung von Winkelgroͤßen, welche auf der

Theilung nicht mehr abzulesen sind, benuzt werden koͤnnen, und daß Fraunhofer zu seinen optischen Versuchen sich ebenfalls

so feiner Mikrometergewinde als Theilungsprincip bediente. Die Schraube, welche ich

bei meiner Maschine angewendet habe, entspricht ebenfalls allen billigen

Anforderungen. Es bedarf wohl kaum der Bemerkung, daß zum Graviren excentrischer

Kreise das Lineal jedes Mal um die Groͤße der Excentricitaͤt

verruͤkt werden muß.

Bei dieser Gelegenheit will ich zugleich die Ausfuͤhrung von Ellipsen

beschreiben. Zu diesem Zweke wird die Platte auf ein Gestell Fig. 8 befestigt, welches

mittelst eines Gradbogens um jeden beliebigen Winkel gedreht werden kann. Der

Gradbogen ist gezahnt

und wird mittelst eines Triebes in Bewegung gesezt und durch eine Preßschraube in

der richtigen Lage erhalten. Es ist einleuchtend, daß, so wie der den Griffel

tragende Arm m um einen bestimmten Winkel uͤber

die Zeichnungsflaͤche erhoben und dann auf dieser neuen und hoͤher

liegenden Ebene im Kreise herumgedreht wird, der dadurch entstehende Kreis bei

unveraͤnderter Schlittenstellung von groͤßerem Durchmesser seyn wird,

als der auf der anfaͤnglichen Zeichnungsflaͤche. Wenn nun der Arm

uͤber eine schraͤgliegende Platte bewegt wird, so muß offenbar die

Nadelspize sich von dem Mittelpunkte immer mehr entfernen, je hoͤher sie

erhoben wird, und sich ihm desto mehr naͤhern, je mehr sie herabsinkt,

folglich nach vollendeter ganzer Umdrehung eine Ellipse beschrieben haben. Hiebei

ist nur zu bemerken, daß die Drehung des Stichelarmes nicht in derselben Richtung

beendet werden kann, sondern daß man denselben in zwei Absaͤzen jedes Mal vom

hoͤchsten bis zum niedrigsten Punkte herabsinken laͤßt, wobei man auf

ein richtiges Zusammentreffen der zusammengehoͤrenden Stuͤke

aufmerksam seyn muß. Wenn durch die Schraube der Schlitten dem Mittelpunkte

genaͤhert wird, so entsteht bei neuer Drehung eine neue Ellipse, welche mit

der ersten einen Brennpunkt gemein hat u. s. w.

Je schraͤger die Platte gestellt ist, um desto mehr wird sich die kleine Achse

der entstehenden Ellipse von der großen verschieden zeigen; da indeß in diesem Falle

die Nadel mit ihrem Schraubenkopfe gegen die Platte stoßen wuͤrde, so muß man

die Ellipse selbst moͤglichst tief herablegen, was leicht dadurch geschehen

kann, daß man die Platte durch den in dem Tischblatte angebrachten Schliz x1 so tief herabtreten

laͤßt, bis der Endpunkt der großen Achse der Ellipse beinahe die

Tischoberflaͤche trifft, wobei man auch noch waͤhrend des Umdrehens

den Schraubenkopf l1 von

der Schraube abnimmt. Dabei kann man auch, um eine zu schraͤge Stellung der

Nadel gegen die Zeichnungsflaͤche zu vermeiden, eine abgekroͤpfte

Nadel Fig. 9

anwenden.

III. Der Arm, welcher die Radirnadel aufnimmt, muß zuerst

gegen jede moͤgliche Biegung gesichert und doch dabei nicht zu schwer seyn,

und ebenfalls eine leichte Verstellung der Richtung der Radirnadel gegen die

Zeichnungsflaͤche gestatten. Der Arm m besteht

deßhalb aus zwei durch die durchbrochene Stange m3 mit einander verbundenen und um ein Charnier

drehbaren Theilen m1 und

m2. Der Theil m1 ist der

laͤngere, und hat die Punkte, in welche die Spizenschrauben des Schlittens

treten, so wie noch einen uͤber die Kippungsachse hinaustretenden Ansaz, der

zu einem spaͤter zu beschreibenden Zweke dient. An dem kuͤrzeren

Theile m2 ist

vermittelst einer

Schraube die durchbrochene Stange m3 drehbar befestigt, und diese verbindet durch

Festklemmen vermittelst einer durch den Schliz der Stange tretenden und an m1 befestigten

Schraubenspindel und Mutter, beide Theile mit einander, so daß man durch Drehen des

kuͤrzeren Armtheiles um sein Charnier nach der Loͤsung der Mutter m4 der Nadel n jede gewuͤnschte Neigung gegen die Kupfertafel

geben kann. Da aber durch die hiedurch hervorgebrachte rahmenartige Verbindung die

relative Festigkeit des Armes m bedeutend erhoͤht

wird, so kann man, ohne selbst bei aufgesezten sehr schweren Gewichten eine Biegung

befuͤrchten zu muͤssen, die Metallstaͤrke des Armes mehr

verringern, als es sonst wohl geschehen duͤrfte.

Hier ist wohl der passendste Ort, um das Verfahren zum Guillochiren in Kreisen zu

beschreiben. Unter Guillochirung versteht man eigentlich alle geschlaͤngelten

und in die Metalloberflaͤche tief und auf besondere Art eingeschnittenen

Linienlagen. Obgleich nun die mit meiner Maschine hervorgebrachten Linien, wegen der

Aezung, der Eigenthuͤmlichkeit des Guillochirschnitts entbehren, so habe ich

doch denselben Namen fuͤr die der Form nach den Guillochirungen

aͤhnlichen Zeichnungen beibehalten. Es dient dazu der Ansaz des Armes m, welcher uͤber dessen Aufhaͤngepunkt

hinaus reicht und eigentlich nur zu diesem Zweke am Arme m durch Schrauben befestigt ist. In den Punkten desselben wird vermittelst

zweier Spizenschrauben der Arm m5 drehbar befestigt, so daß die in demselben

angebrachte Nadel n1

ebenfalls, aber nach entgegengesezter Seite vom Aufhaͤngungs- und

Drehungspunkte die Kupfertafel beruͤhrt.Es versteht sich von selbst, daß dieser Arm m5 nur fuͤr den oben bemerkten Zwek

angehaͤngt, waͤhrend des Ziehens von geraden Linien und

Kreisen aber entfernt wird.F. M. Wenn man den Arm m um seine Spizenschrauben in

die Hoͤhe hebt, so wird der Endpunkt des uͤber den

Aufhaͤngungspunkt hinausstehenden Ansazes der Kupfertafel naͤher

gebracht, und die Folge davon ist ein Ausweichen der Nadel n1 in der Richtung der Laͤnge des

Armes m. Wenn man also ein z. B. mit Strahlen beseztes

ringfoͤrmiges Relief hat und die Nadel des Armes m mit der Hand uͤber die Erhabenheiten des Ringes im Kreise

hinwegfuͤhrt, so wird die Nadel n1 einen anderen Kreis beschreiben, welcher kleiner

ist als der von der Nadel n beschriebene, und der an

allen den Stellen, nach Verhaͤltniß der Hoͤhe dieser Erhabenheiten

erhaͤlt, wo die Nadel n solche auf dem Ringe

traf. Auf diese Weise kann man durch Fortfuͤhrung des Schlittens k allmaͤhlich nach Maßgab des

ringfoͤrmigen Reliefs, dessen innerer Durchmesser uͤbrigens mindestens

so groß seyn muß wie der Durchmesser der zu gravirenden Flaͤche, die

verschiedenartigen und

effectvollen Zeichnungen hervorbringen, welche unter dem Namen der Guillochirungen

im Kreise bekannt geworden sind. — Endlich will ich nur bemerken, daß eine

Versezung des Ringes zur Bildung verschiedener Zeichnungen nach einem und demselben

Originale noͤthigenfalls leicht genug angeordnet werden kann.

IV. Um den Arm m und mit ihm

die Nadel n zu jeder Zeit von der Platte entfernen und

wieder auf dieselbe herablassen zu koͤnnen, ist eine ganz einfache

Vorrichtung angebracht. Auf der Huͤlse f des

Reißerwerks ist die Stuͤze 4 aufgeschraubt, in welcher um einen Stift ein

zweiarmiger Hebel in verticaler Ebene drehbar ist. Durch das durchbohrte

kuͤrzere Ende dieses Hebels ist ein Faden gezogen und an ihm befestigt,

welcher an seinem unteren Ende mit einem Haͤkchen versehen ist, womit er in

die an dem Kopfe des kuͤrzeren Armtheiles m2 eingeschraubte Oehse greift. Wenn die Spize von

der Kupfertafel entfernt ist, so ist der Hebel in der im Aufrisse gezeichneten Lage;

laͤßt man aber durch Entfernung des Fingers oder der Stange 3 den

laͤngeren Arm des Hebels los, so wird die Nadel auf die Platte herabsinken.

Wenn man daher Linien zieht, so ergreift man den Handgriff 2 mit den Fingern der

rechten Hand und legt den Daumen auf den Hebel, wo man ihn dann zu den angegebenen

Zweken benuzt. Soll mit der Arbeit aufgehoͤrt werden, und die Nadel also

laͤngere Zeit hindurch die Tafel nicht beruͤhren, so schiebt man die

Stange 3, welche auf der Huͤlse f drehbar

befestigt ist, uͤber den niedergedruͤkten Hebelarm.

Hier ist noch zu bemerken, daß beim Graviren gerader Linien der Zapfen in seiner

Buͤchse durch die Schraube so fest angezogen werden muß, daß eine Drehung

desselben dadurch verhindert wird.

(Die Fortsezung folgt im naͤchsten

Heft..)

Tafeln