| Titel: | Verbesserungen an den Schlössern und Schnallen für Thüren, Thore und andere Zweke, worauf sich Samuel Fenton, von Fishguard in der Grafschaft Pembroke, South Wales, am 10. Februar 1836 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 63, Jahrgang 1837, Nr. X., S. 44 |

| Download: | XML |

X.

Verbesserungen an den Schloͤssern und

Schnallen fuͤr Thuͤren, Thore und andere Zweke, worauf sich Samuel Fenton, von Fishguard

in der Grafschaft Pembroke, South Wales, am 10.

Februar 1836 ein Patent ertheilen ließ.

(Aus dem London Journal of Arts. Oktober 1836, S.

43.)

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Fenton's verbesserte Schloͤsser und Schnallen fuͤr

Thuͤren, Thore etc.

Meine Erfindung besteht: 1) In einer Klinke oder in einem Riegel, den ich einen Compound-lever-gravitating latch bolt

nenne. Dieser Riegel wird weder durch den Bart eines Schluͤssels, noch auch

durch Federn in Bewegung gesezt, obwohl eine oder mehrere dieser lezteren an ihm angebracht seyn

koͤnnen; er wird auch nicht dadurch in das Schloßgehaͤuse

zuruͤkgezogen, daß man nach der gewoͤhnlichen Methode mittelst eines

Griffes oder Schnallenknopfes eine Spindel, die mit ihrem Ende in diesem Griffe

festgemacht ist, umdreht; sondern es geschieht dieß mittelst eines daran

angebrachten Hebels, der sich in einer Fuge oder in einem Zapfenloche bewegt,

welches sich zu diesem Behufe an der unteren Seite der gewoͤhnlichen Griffe

oder Knoͤpfe befindet. Jeder dieser Griffe oder Knoͤpfe ist mittelst

Schrauben unbeweglich an der Thuͤre befestigt, und hat nicht nur dem oben

erwaͤhnten Hebel als Stuͤzpunkt zu dienen, sondern zugleich auch die

Stelle eines Instrumentes zu versehen, womit man die Thuͤre

zuruͤkziehen kann, nachdem sie aufgesperrt wurde. Ich muß jedoch gleich hier

ausdruͤklich bemerken, daß sich die Form des Griffes durchaus nicht auf den

gewoͤhnlich gebraͤuchlichen Knopf zu beschraͤnken braucht,

sondern je nach Belieben und Geschmak verschieden abgeaͤndert werden

kann.

Die Erfindung besteht 2tens in dem zum Absperren dienenden Theile, zu welchem zwei

Riegel gehoͤren, die uͤbrigens nicht mit einander in Verbindung

stehen. Einer dieser Riegel wird von der Außenseite der Thuͤre her mit dem

Schluͤssel, von Innen hingegen mit einem Hebel in Bewegung gesezt. Dieser

Hebel bewegt sich horizontal in einer Messingplatte, womit er an der Thuͤre

angebracht ist; er verhindert, wenn er von jenem Ende des Schlosses, bei welchem der

Klinken- oder Schnallenriegel hinaus ragt, abgezogen wird, daß der

Schluͤssel weder nach der einen, noch nach der anderen Richtung bewegt werden

kanu; und wenn der Schluͤssel zum Absperren seines Riegels gedient hat, so

kann der Hebel nicht an den Ort seiner Bestimmung gezogen werden: so daß, wenn die

Thuͤre von Innen mittelst des durch den horizontalen Hebel bewegten Riegels

verschlossen ist, der Schluͤssel das Schloß weder auf- noch absperren

kann. Ist die Thuͤre dagegen von Außen mittelst jenes Riegels verschlossen

worden, der durch den Schluͤssel in Bewegung gesezt wird, so ist es

unmoͤglich die Thuͤre von Innen durch Bewegung des horizontalen Hebels

aufzusperren, indem alle Verbindung zwischen dem Schluͤsselriegel und dem

Hebelriegel durch eine eiserne Zwischenplatte abgeschnitten ist.

Die Erfindung besteht endlich 3tens darin, daß, waͤhrend an den anderen

Schloͤssern, welche zur Verhuͤtung des Zuruͤkdraͤngens

der Riegel mit Tummlern versehen sind, alle diese Tummler unmittelbar, d. h. durch

Beruͤhrung derselben mit dem Barte des Schluͤssels, von den Riegeln

emporgehoben werden, an dem von mir erfundenen Schlosse ein Tummler angebracht ist,

bei welchem dieß nicht der Fall ist; sondern der vielmehr jedem Instrumente, welches

allenfalls durch das Schluͤsselloch eingefuͤhrt werden koͤnnte,

unzugaͤnglich ist. Folgende Beschreibung der beigegebenen Zeichnungen wird

hinreichen, um alles dieß zur Genuͤge zu erlaͤutern.

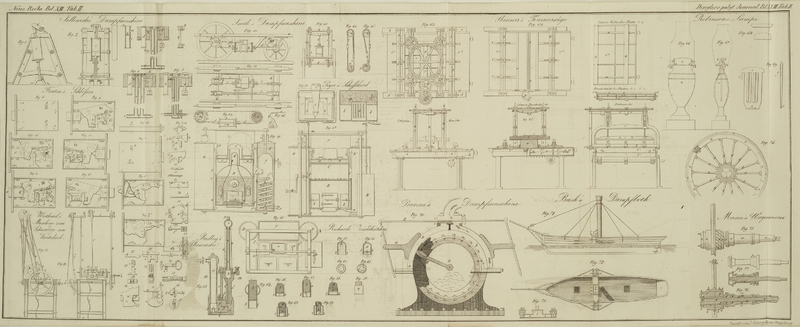

Fig. 6 gibt

eine Frontansicht eines meiner verbesserten Schloͤsser, woran der Riegel um

so viel vorragt, als dieß an den gewoͤhnlichen franzoͤsischen

Schloͤssern (mortice locks) der Fall zu seyn

pflegt. A ist die Oeffnung, in welcher die Hebel in den

unteren Theil der Griffe oder Knoͤpfe eingesezt werden, um dadurch den

Klinkenriegel emporzuheben und zuruͤkzuziehen, wie dieß ausfuͤhrlicher

beschrieben werden soll. B ist das Schluͤsselloch

und der Zapfen, um den sich der Schluͤssel zu bewegen hat; auch sieht man

hier mit den Zahlen 1, 2, 3, 4 die vier Schrauben bezeichnet, womit das vordere und

hintere Schloßblech an dem Schloßgehaͤuse befestigt ist. Mit X bezeichnet sieht man ferner die Koͤpfe von vier

Zapfen, welche vier an die Ruͤkenplatte genietete Reibungswalzen tragen,

durch das Vorderblech hindurchgehen, und an beiden Enden mit einer Schulter

ausgestattet sind. Die Schulter, welche sich an dem in die hintere Schloßblechplatte

genieteten Ende befindet, dient dazu die Zapfen, welche in der Drehbank verfertigt

werden, in senkrechter Stellung zu erhalten; die an dem entgegengesezten Ende

befindliche Schulter dagegen hindert das Vorderblech an der Ausuͤbung eines

Drukes auf den Klinkenriegel. Diese Bemerkung bezieht sich auch auf jenen Zapfen, um

den sich der Klinkenriegel bewegt, und der mit C

bezeichnet ist.

Fig. 7 gibt

eine Ansicht des Schlosses vom Ruͤken her; D ist

hier die Oeffnung, welche den bereits erwaͤhnten Hebeln Spielraum gibt; E dagegen ist ein Ausschnitt, worin der Hals des

Daumenriegels (thumb bolt) spielt.

Fig. 8 ist eine

Frontansicht des Schlosses, an welchem das Vorderblech abgenommen ist, und woran man

den halben Riegel ersieht; unter lezterem Ausdruke (half

bolt) verstehe ich das Hervorragen des Riegels um so viel, als man dieß an

den gewoͤhnlichen franzoͤsischen Schloͤssern bemerkt. Man

ersieht hieraus die beiden hauptsaͤchlichen Theile des Schlosses:

naͤmlich 1) den Klinkenriegel. compound-lever-gravitating latch and bolt genannt; und 2)

den zum Absperren dienenden Theil. Der Klinkenriegel selbst ist

hauptsaͤchlich aus drei Theilen zusammengesezt: naͤmlich aus dem

Riegel F; aus dem Verbindungsstuͤke G; und aus dem nach Abwaͤrts drukenden oder

gravitirenden Theile H, den ich den Actuator nenne und der in seiner Bewegung und Wirkung

einer Klinke oder Schnalle gleichkommt. Die an dem Riegel F ersichtlichen punktirten Linien deuten den Umfang des Ausschnittes an, in welchem

das eine Ende des Verbindungsstuͤkes G spielt.

Dieses Verbindungsstuͤk, welches, wenn der Actuator durch den in dem

Thuͤrgriffe befindlichen Hebel emporgehoben wird, zum Zuruͤkziehen des

Riegels dient, waͤhrend es den Riegel vorwaͤrts treibt, sobald der

Actuator herabsinkt, ist mit zwei Stiften K und L an dem Riegel und dem Actuator befestigt. Es befindet

sich zur Aufnahme dieser Stifte an jedem Ende des Verbindungsstuͤkes ein

Loch, welches nicht groͤßer zu seyn braucht, als eben noͤthig ist,

damit dem Verbindungsstuͤke freie Bewegung gestattet ist. Der Stift L, womit das Verbindungsstuͤk an dem Actuator

festgemacht ist, muß vernietet seyn; der Stift K

hingegen, der zur Befestigung seines anderen Endes dient, darf nicht vernietet seyn,

sondern muß Beweglichkeit besizen, damit der Riegel F

versezt werden kann, je nachdem man aus dem Schlosse ein recht- oder

linkhandiges machen will.

Der Actuator bewegt sich an dem Zapfen C, und der Riegel

F bewegt sich zwischen den vier Reibungswalzen N, N, N, N in dem Schloßgehaͤuse aus und ein. Der

Actuator besteht aus drei Theilen: naͤmlich aus zwei aͤußeren Platten

und einem Zwischenstuke, welche zusammen die noͤthigen, durch die punktirten

Linien angedeuteten Fugen oder Zapfenloͤcher bilden, und welche zusammen die

Dike des Schlosses zwischen dem vorderen und hinteren Schloßbleche ausmachen. Die

beiden Platten sind durch die mit X bezeichneten Nieten

an dem Zwischenstuͤke befestigt.

Der Einfall R bewegt sich an dem Zapfen S, an welchem er fixirt ist; durch ihn wird der Actuator

verhindett ganz herabzusinken, indem das eine Ende des Einfalles in eine Auskerbung

G zu ruhen kommt, welche in dem oberen Theile der

Scheidewand W angebracht ist. Die punktirten Linien,

welche man unmittelbar uͤber dem Einfalle an dem Actuator bemerkt, bezeichnen

die Fuge, in welche sich der Einfall zuruͤkzieht, wenn er durch den weiter

unten zu beschreibenden inneren Tuͤmmler aus der erwaͤhnten Auskerbung

zuruͤkgezogen wird. Die in dem Actuator befindliche Oeffnung T dient zur Aufnahme des bereits beschriebenen

Griffhebels.

Der zum Absperren dienende Theil Nro. 2 zeigt die Fuͤhrplatten O, P von Vorne; ferner den Dorn fuͤr den

Schluͤssel X, die Scheidewand W, welche alle Communication zwischen dem

Schluͤssel und dem Daumenriegel aufhebt; den zuruͤkgezogenen

Schluͤsselriegel Y, mit dem zur Aufnahme des

Schluͤsselbartes dienenden Ausschnitte Q; den Arm

des aͤußeren Tuͤmmlers Z; den verborgenen

oder unzugaͤnglichen Tuͤmmler a; den

inneren Tummler b; die Schmetterlingsfluͤgel c, c; den oberen, in dem aͤußeren Tuͤmmler

eingelassenen Zapfen

d, an welchem diese Fluͤgel

aufgehaͤngt sind; den unteren, in den verborgenen Tummler eingelassenen

Zapfen e, den die Fluͤgel in Folge ihrer

seitlichen Schwere nach Art einer Zange umfassen, und mit dessen Huͤlfe die

Fluͤgel den verborgenen oder unzugaͤnglichen Tuͤmmler

emporheben, wenn dieß noͤthig wird. Ferner sieht man den Entfalter der

Fluͤgel f; die Schraube g, womit er an der Scheidewand befestigt ist; den starken Zapfen h, womit der Entfalter unbeweglich erhalten wird; den

Zapfen oder Stift i, womit der aͤußere und der

innere Tummler an der einen Seite der Scheidewand befestigt ist, waͤhrend der

obere Tummler, welcher dem Daumenriegel angehoͤrt, an der anderen Seite

dieser Scheidewand angebracht ist; und endlich den Zapfen k, womit der unzugaͤngliche Tummler an der einen und der untere dem

Daumenriegel angehoͤrige Tummler an der entgegengesezten Seite der

Scheidewand festgemacht ist. Die an dem unteren Theil der vorderen

Fuͤhrplatte O ersichtlichen, punktirten Linien

bezeichnen die Schraube, die zu deren Befestigung in dem Schloßgehaͤuse

dient; waͤhrend die punktirten Linien an der hinteren Fuͤhrplatte P jene Schraube bezeichnen, womit diese Platte an der

fuͤr sie bestimmten Stelle des Schloßgehaͤuses angebracht ist. Die an

den Fuͤhrplatten bemerkbaren punktirten Linien l,

m endlich deuten die Fugen an, durch die sich der Schluͤsselriegel

Y bewegt, und durch die er an Ort und Stelle

erhalten wird. Durch das runde, in der Fuͤhrplatte P befindliche Loch n kann der Arbeiter sehen,

ob das innere Ende des aͤußeren und inneren Tummlers gestattet, daß der

Schluͤsselriegel, wenn er mittelst des Schluͤssels

zuruͤkgezogen wird, mit der den inneren Enden dieser Tummler zunaͤchst

gelegenen Stelle luftdicht oder wenigstens mit moͤglichst geringem Spielraume

zwischen den Beruͤhrungspunkten, an jenen Tummler voruͤbergehen

kann.

Fig. 9 gibt

eine Frontansicht des Schlosses mit abgenommenem vorderem Schloßbleche und mit

vollkommen abgesperrtem Riegel F. Die an dem Schwanze

des Actuators ersichtlichen punktirten Linien deuten die Fuge oder das Zapfenloch

an, in welches der Schluͤsselriegel Y

eingetrieben wird. Der Punkt B ist eine an dem oberen

Theile des Schluͤsselriegels befindliche Einziehung (step), in welche der unzugaͤngliche Tummler eingefallen ist; und

der Punkt C ist eine an dem oberen Ende des

erwaͤhnten Riegels befindliche Einziehung, in welche, wie man sieht, der

aͤußere und der innere Tummler gefallen ist.

Fig. 10 zeigt

das Schloß von Vorne, und zwar in einer Stellung, in der der Riegel F durch die Thaͤtigkeit des in der Oeffnung T angebrachten Griffhebels gaͤnzlich in das

Schloßgehaͤuse zuruͤkgezogen ist. Fig. 11 ist ein Grundriß

des Schlosses mit dem vorderen und hinteren Schloßbleche; p ist

hier der schraͤg zulaufende Theil des Riegels F,

und g, g der zu beiden Seiten angebrachte Griffhebel.

Fig. 12

gibt eine Ansicht des Schlosses von Hinten, und zwar mit abgenommenem hinterem

Schloßbleche; das Schloß ist halb abgesperrt, und der Einfall R befindet sich in der bereits beschriebenen Auskerbung. A ist der obere, zu dem Daumenriegel gehoͤrige

Tummler, womit der Einfall aus der Auskerbung gehoben wird. so daß der Actuator

herabfallen und den Riegel F vollends vorwaͤrts

treiben kann. B ist der untere, dem Daumenriegel

angehoͤrige Tummler, dessen Ende als Hebel wirkt und den oberen Tummler

emporhebt, wenn die Schulter C in Folge der

Thaͤtigkeit des horizontalen, in den Ausschnitt F

des Daumenriegels E eingelassenen Hebels gegen die

entsprechende Schulter angedruͤkt wird. Die punktirten Linien l, m deuten an den Fuͤhrplatten die Fuge an, in

der sich der Daumenriegel E bewegt. Die auf dem Schwanze

des Actuators ersichtlichen punktirten Linien bezeichnen die Kammer, welche zur

Aufnahme des Daumenriegels dient, wenn derselbe durch den horizontalen Hebel

vorwaͤrts getrieben wird. Die punktirten Linien S, T,

U bezeichnen eine in der Hauptplatte des Tummlers A befindliche Oeffnung, welche dem in die Oeffnung F des Daumenriegels E eingelassenen Ende des

horizontalen Hebels freien Spielraum gestattet.

Fig. 13 gibt

eine Ansicht des Schlosses von Hinten, woran man das hintere Schloßblech abgenommen

und den Riegel abgesperrt sieht. Der Daumenriegel E ist

hier in seine Kammer a, a, a getrieben.

Fig. 14 zeigt

die Schmetterlingsfluͤgel A, B. Das Getrieb des

Fluͤgels A ist von a

bis b halbirt; das Getrieb des Fluͤgels B ist gleichfalls von c bis

d halbirt; jedoch an der dem Fluͤgel A entgegengesezten Seite.

Fig. 15 ist

eine Abbildung des aͤußeren Tummlers, woran d den

oberen Zapfen, an welchem die ebenerwaͤhnten Fluͤgel

aufgehaͤngt sind, vorstellt. Z ist der Arm, durch

den dieser Tummler von dem Barte des Schluͤssels emporgehoben wird; und C der Bogen, in welchem sich der Bart bewegt, wenn er

den Tummler emporhebt. b, b, b sind die Nieten, womit

dieser Arm an dem Haupttheile des Tummlers, der sich von D bis zu D erstrekt, festgemacht ist.

Fig. 16 gibt

eine Ansicht des unzugaͤnglichen Tummlers. e ist

der Zapfen, womit, indem er von der am unteren Ende der Schmetterlingsfluͤgel

angebrachten Gabel oder Zange umfaßt wird, dieser Tummler uͤber die an dem

Schluͤsselriegel befindliche Einziehung emporgehoben wird; f ist der Faͤnger des erwaͤhnten Tummlers.

Die punktirten Linien

bezeichnen den an der entgegengesezten Seite hervorragenden Hals.

Fig. 17 stellt

einen Grundriß des unzugaͤngigen Tummlers vor. e

ist der Zapfen, den die Fluͤgel, Fig. 14, umfassen; g der Hals, dessen Vorsprung oder Hervorragung von der

Dike des inneren Tummlers abhaͤngt, der jedoch um so viel diker ist als

lezterer, daß die unzugaͤnglichen Tummler spielen koͤnnen, ohne mit

der Oberflaͤche des inneren Tummlers in Collision zu gerathen.

Fig. 18 zeigt

den inneren Tummler. D ist der fuͤr den Hals des

unzugaͤnglichen Tummlers gelassene Raum; und dieser Hals ragt so weit

uͤber die Dike des inneren Tummlers hinaus, daß, wenn er sich an der

Scheidewand VV bewegt, dem unzugaͤnglichen

Tummler vollkommen freier Spielraum gestattet ist, ohne daß derselbe mit der

Oberflaͤche des inneren Tummlers in Beruͤhrung kommt. E ist der Fang oder der Sperrer, der, wenn der

Schluͤsselriegel in seine in dem Schwanze des Actuators befindliche Kammer

vorgeschoben worden ist, auf die in dem oberen Ende dieses Riegels angebrachte

Einziehung faͤllt, und also dazu dient ihn in dieser Stellung zu erhalten.

Wurde dagegen dieser Riegel zuruͤkgezogen, so faͤllt der Theil E, wie in Fig. 8 in der

Fuͤhrplatte P durch die punktirten Linien in dem

Loche n angedeutet ist, in jene Oeffnung oder in jenen

Raum, der sich zwischen dem Rande der in der erwaͤhnten Fuͤhrplatte

angebrachten Fuge und zwischen jenem Metallstuͤke befindet, welches an dem in

die Fuge der erwaͤhnren Fuͤhrplatte eingesenkten Ende des

Schluͤsselriegels festgemacht ist. Die Folge hievon ist, daß der

Schluͤsselriegel nicht mehr aus jener Stellung gebracht werden kann, in der

ihn der Schluͤssel zuruͤkließ. C ist der

Bogen, worin sich die aͤußerste Spize des Schluͤsselbartes bewegt, um

den fraglichen Tummler emporzuheben.

Fig. 19 stellt

den Schluͤsselriegel vor. Q ist hier der zur

Aufnahme des Schluͤsselbartes dienende Ausschnitt. H die Schulter, welche ein zu weites Hervortreten dieses Riegels hindert;

B die Einziehung, welche zur Aufnahme des Fanges des

unzugaͤnglichen Tummlers und C die Einziehung,

welche zur Aufnahme des Fanges des aͤußeren und des inneren Tummlers

dient.

Fig. 20 ist

ein Grundriß des Schluͤsselriegels. L ist das

Metallstuͤk, welches an dem in der Fuͤhrplatte befindlichen Ende

dieses Riegels, und zwar an jener Seite desselben angebracht ist, die der

Scheidewand zugekehrt ist. Dieses Stuͤk muß in Hinsicht auf seine Dike jenem

Stuͤke gleichkommen, welches an dem vorderen Theile der Scheidewand befestigt

ist, und welches bei Fig. 21 beschrieben

werden soll.

Fig. 21 gibt

eine Ansicht der Scheidewand W, welche nach Abnahme der

Fuͤhrplatte O und nach Befestigung des

Schluͤsselriegels nur mehr in der Fuͤhrplatte P befestigt ist. A ist ein an dieser

Scheidewand befestigtes Stuͤk von solcher Dike, daß durch dasselbe zwischen

dem Schluͤsselriegel und der Scheidewand so viel Raum bedingt ist, als

fuͤr das freie Spiel des inneren in Fig. 18 abgebildeten

Tummlers erfordert wird. Ein aͤhnliches Stuͤk ist mittelst derselben

Nieten auch an der entgegengesezten Seite der Scheidewand befestigt, damit hiedurch

zwischen dem Daumenriegel und der Scheidewand jener Raum gelassen wird, in welchem

der untere Theil der Hauptplatte des oberen Tummlers des Daumenriegels, welcher in

Fig. 12

beschrieben wurde, zu spielen hat. Die punktirten Linien b,

c zeigen die Tiefe der in der Fuͤhrplatte P befindlichen Fuge, in welche die Scheidewand eingesezt ist. Sowohl diese

Fuge, als die ihr entsprechende Fuge in der Fuͤhrplatte O, muß sich genau im Mittelpunkt dieser Platten

befinden. Die senkrechte punktirte Linie d zeigt die

Flaͤchendimensionen des an diesem Theile der Scheidewand befestigten

Stuͤkes, welches in Hinsicht auf Dike dem bereits beschriebenen Stuͤke

A gleichkommt. Die horizontalen Linien e, e deuten die Dike des Randes der in der

Fuͤhrplatte P befindlichen Fuge an. Der zwischen

den senkrechten Linien f, f gelassene Raum bezeichnet

die Breite desselben. H ist der Einfall der

Fuͤhrplatte P, welcher den aͤußeren und

den inneren Tummler an Ort und Stelle, naͤmlich in dem zwischen diesem

Einfalle und der Scheidewand gelassenen Raume, erhielt, und zugleich auch eine

gleichmaͤßige Bewegung derselben bedingt.

Fig. 22 ist

ein Grundriß von Fig. 21. A, A und B,

B sind die an der Scheidewand befestigten Stuͤke, welche wie gesagt

von solcher Dike sind, daß sie einerseits fuͤr den inneren Tummler, und

andererseits fuͤr den unteren Theil der Hauptplatte des oberen Tummlers des

Daumenriegels den gehoͤrigen Spielraum bedingen. X ist der Dorn fuͤr den Schluͤssel.

Fig. 23 zeigt

jenen Theil des Schwanzes des Actuators, der gegen jene Enden der beiden Riegel,

welche in die zu deren Aufnahme dienenden und an diesem Schwanze befindlichen

Kammern hineinragen, gekehrt ist. A und B sind die beiden aͤußeren Platten des Actuators;

C ist die zur Aufnahme des Schluͤsselriegels

dienende Kammer; D die Kammer fuͤr den

Daumenriegel; E ein an dem Zapfen F aufgehaͤngter Schwaͤngel, der sich, er mag beim Aufsperren

von dem Schluͤssel- oder von dem Daumenriegel beruͤhrt werden,

auf die entgegengesezte Seite jenes Raumes schwingt, den er vorher einnahm. Dieser

Schwaͤngel hindert, daß die Thuͤre, an der sich dieses Schloß

befindet, nicht von beiden Seiten zugleich befestigt werden kann; denn wenn der

Schluͤsselriegel in seine Kammer C getrieben

worden ist, so versperrt der Schwaͤngel, indem er gegen die innere Seite der

mit B bezeichneten Platte des Actuators hin bewegt wird,

dem Daumenriegel den Eingang; und wenn der Daumenriegel in seine Kammer D getrieben worden, so versperrt der Schwaͤngel,

indem er gegen die innere Seite der mit A bezeichneten

Platte des Actuators gerieth, dem Schluͤsselriegel den Eingang. G, G ist jener Theil der Kammer, der als Ruhepunkt

fuͤr den Einfall R bestimmt ist, und in welchem

dieser Einfall mittelst des fixirteu Zapfens S

festgehalten wird.

Fig. 24 gibt

eine Ansicht des in Fig. 12 abgebildeten Daumenriegels E. Die an

ihm bemerkbare rechtekige Oeffnung F dient zur Aufnahme

des horizontalen Hebels; an jedem Ende derselben ragt ein Stuͤk Metall

hervor, wie man aus dem in Fig. 27 gegebenen

Grundrisse dieses Riegels noch deutlicher ersieht. Diese beiden Stuͤke bilden

eine Art von Hals, der sich in dem, in dem hinteren Schloßbleche befindlichen und in

Fig. 7

bemerkbaren Ausschnitte oder Fenster E hin und her

bewegt. C ist die Schulter, die ein zu weites Eintreiben

dieses Riegels in den Schwanz des Actuators verhindert. Der Riegel selbst ist von

C bis D

beilaͤufig um ein Drittheil kuͤrzer, als der Schluͤsselriegel

Fig. 19

von H bis O ist. Zu bemerken

ist auch, daß an beiden Riegeln die in den Schwanz des Actuators eintretenden Enden

an beiden Seiten schraͤg zulaufen muͤssen, so daß sie einen stumpfen

Keil bilden, wie dieß aus Fig. 19 und 24

erhellt.

Fig. 25 gibt

eine Ansicht des unteren Daumenriegel-Tummlers, dessen oberes Ende X dadurch, daß die Schultern gegen einander wirken,

hebelartig auf den oberen Tummler einwirkt, wie aus Fig. 12 deutlicher zu

ersehen ist.

Fig. 26 zeigt

den oberen Daumenriegel-Tummler. p, p ist hier

das an der Hauptplatte t dieses Tummlers befestigte

Stuͤk, welches die Dike des unteren, in Fig. 12 abgebildeten

Tummlers haben muß.

Fig. 27 ist

ein Grundriß des Daumenriegels.

Fig. 28 ist

eine Abbildung der Fuͤhrplatte O, an der die

horizontalen punktirten Linien b, b den Umfang der Fuge

andeuten, in der sich die beiden Riegel bewegen; waͤhrend durch c, c der Umfang der centralen Fuge, in welche die

Scheidewand eingelassen ist, anschaulich gemacht ist. Der zwischen punktirten Linien

d, d befindliche Raum bezeichnet die Dike des Randes

obiger Fuge. e ist das Loch fuͤr den Zapfen, an

welchem an der einen Seite der Scheidewand der aͤußere und der innere

Tummler, und an der anderen Seite der obere Tummler des Daumenriegels

aufgehaͤngt ist. f ist das Loch fuͤr den

Zapfen, der an der einen

Seite der Scheidewand den unzugaͤnglichen Tummler, und an der anderen den

unteren Tummler des Daumenriegels traͤgt.

Fig. 29 gibt

eine Ansicht des Schluͤssels, woran A den Bart;

b die aͤußerste Zinke, welche den Tummler

emporhebt; c jene Zinke, die den aͤußeren Tummler

emporhebt, und e die zur Aufnahme des Riegels dienende

Spalte vorstellt. Der unmittelbar uͤber e

befindliche Theil ist schief abgedacht, und dieser ist es, der, indem er beim

Aufsperren mit der zur Rechten gelegenen Seite des Scheitels des Ausschnittes Q des Riegels Fig. 19 in

Beruͤhrung kommt, diesen Riegel aus dem Schwanze des Actuators herauszieht,

nachdem vorher saͤmmtliche Tummler so weit emporgehoben worden sind, daß der

Riegel mit den beiden halbkreisfoͤrmig abgerundeten Spizen b, c frei an den aͤußersten Kanten ihrer

Faͤnger voruͤber gehen kann.

Fig. 30 zeigt

den Schluͤssel vom Ende her betrachtet, woraus man die Roͤhre und auch

die Dike des Bartes des Schluͤssels ersieht.

Fig. 31 ist

ein Grundriß des gegen Fig. 23 hingekehrten

Theiles von Fig.

28. Die punktirten Linien, die man am unteren Ende bemerkt, zeigen den

Raum fuͤr die Schraube, womit die Fuͤhrplatte O an dem Schloßgehaͤuse festgemacht ist. b,

b sind die Enden der beiden, in die eben erwaͤhnte

Fuͤhrplatte zuruͤkgezogenen Riegel; a, a

sind die Enden der Stuͤke, welche zu beiden Seiten der Scheidewand angebracht

sind, und welche bereits oben bei Fig. 21 beschrieben

worden. w, w ist das Ende der Scheidewand, welches mit

dieser Seite der erwaͤhnten Fuͤhrplatte in einer Flaͤche

gelegen ist.

Fig. 32 ist

ein Grundriß von Fig. 28. Der Ausschnitt c, c stellt die Fuge

vor, in welche die Scheidewand eingelassen ist, wie dieß bereits bei Fig. 28 erwaͤhnt

wurde. d deutet die Tiefe der Fuge an, welche zur

Aufnahme der Scheidewand bei O

Fig. 21

bestimmt ist. g ist die uͤber dem Rande

befindliche Fuge, welche zur Aufnahme der Scheidewand dient, die man in Fig. 21 bei

p und in Fig. 31 zwischen X, X sieht.

Fig. 33 ist

ein Grundriß jenes Theiles der Fuͤhrplatte P, der

auf der inneren Seite des Endes des Schloßgehaͤuses ruht, wie dieß in Fig. 8

angedeutet ist.

Fig. 34 zeigt

die Scheidewand mit abgenommener Fuͤhrplatte P.

p ist der Ausschnitt, der zur Aufnahme des Randes

der in dieser Fuͤhrplatte befindlichen Fuge dient.

Fig. 35 gibt

eine seitliche Ansicht des Schnallenknopfes, in welchem man den Hebel des

Schnallenriegels sieht. a ist ein Grundriß der Platte,

die mit Schrauben an der Thuͤre festgemacht wird; b der Hebel, welcher mittelst des fixen Zapfens c in dem Schnallenknopfe befestigt ist; d die

Schulter, an der das Ende dieses Hebels halbirt ist. Zu bemerken ist hier: daß sich diese

Schulter ganz frei, und ohne mit den Schloßblechen in Beruͤhrung zu stehen,

zu bewegen hat; daß die in Fig. 35 abgebildete Art

von Hebel auch auf die Art und Weise anwendbar ist, auf welche der entsprechende

Hebel, der Schnallengriff, woran er befestigt ist etc., an der anderen Seite der

Thuͤre angebracht wird; und daß dieser Hebel veranlaßt wird emporzusteigen

und den Schnallenriegel an- oder zuruͤkzuziehen, indem man den Daumen

bei T auf den Umfang des Knopfes, und den Zeigefinger

bei F auf den unteren Theil des Hebels sezt, und indem

man mit dem Zeigefinger in der Richtung von T

druͤkt.

Fig. 36 gibt

eine horizontale Anficht des horizontalen Hebels, der den Daumenriegel vorschiebt

und zuruͤkzieht. f, f ist die Platte, deren

Oberflaͤche in Fig. 37 dargestellt ist,

und womit dieser Hebel an der Thuͤre festgemacht wird. e, e sind kleine in diese Platte eingelassene Platten, welche sich zu

beiden Seiten des Fensters h, h befinden, und welche

also eine Art von Fuͤhrer oder von Zapfenloch bilden, worin der Hebel

mittelst des fixirten Zapfens m festgehalten wird. In

Fig. 37

erfieht man die Loͤcher n, n, womit die Platte

f an der Thuͤre festgemacht wird; den

Ausschnitt oder das Fenster h, h, worin der Hebel in

horizontaler Richtung bewegt wird, wenn er den Daumenriegel vorwaͤrts zu

treiben oder zuruͤkzuziehen hat; und den fixirten Zapfen m, m, womit der Hebel, wie bereits erwaͤhnt,

festgehalten wird.

Fig. 1* zeigt

eine andere Art der verbesserten Schloͤsser von Vorne; das vordere

Schloßblech ist abgenommen und der Riegel vollkommen ausgetrieben. A ist der zum Riegel gehoͤrige Theil; B der gravitirende Theil oder der Actuator, welcher auf

die bei Fig. 8

beschriebene Weise geformt, und auch auf die daselbst angegebene Weise durch

Griffhebel emporgehoben wird. c ist die Schraube oder

der Zapfen, an dem der Riegel A aufgehaͤngt ist;

d ist eine aͤhnliche, zum Aufhaͤngen

des Actuators B dienende Schraube; sowohl erstere als

leztere dieser Schrauben ist in das hintere Schloßblech eingelassen. Der zwischen

e, f und g

eingeschlossene Raum ist das sogenannte Blatt (blade)

des Riegels, welches sich bis zu der durch die Linie e,

f bezeichneten Schulter in der durch die punktirte Curve h, i, k angedeuteten Fuge des Actuators emporbewegt. Von

l bis m reicht das in

dem Blatte des Riegels befindliche Fenster. Die punktirte kreisrunde Linie

bezeichnet die Rolle, um welche der Riegel mittelst des eben erwaͤhnten

Fensters hin und her bewegt wird; denn diese Rolle wird mittelst der Schraube n, die durch sie und zuerst durch eine der Platten des

Actuators laͤuft, um dann an der anderen platte befestigt zu werden, an Ort und Stelle erhalten:

jedoch so, daß sie sich umdrehen kann.

Fig. 2* gibt

eine Ansicht des Schlosses von Vorne, und zwar mit abgenommenem vorderem

Schloßbleche; der Riegel ist hier vollkommen in das Schloßgehaͤuse

zuruͤkgezogen, und dessen Blatt ganz und gar bis zur Schulter in die Fuge

oder in das Fenster des Actuators eingeschachtelt. Die Hoͤhe dieser Schulter,

welche zu beiden Seiten des Riegels so anzubringen ist, daß das sogenannte Blatt

genau in den Mittelpunkt des Riegels zu liegen kommt, haͤngt von der Dike der

Platten des Actuators ab, indem sie mit den Oberflaͤchen dieser lezteren in

einer und derselben Flaͤche zu liegen hat. Der zum Absperren dienende Theil

ist an beiden Figuren frei gelassen, indem er genau eben so geformt ist, wie der bei

Fig. 8

erwaͤhnte; und indem er also keiner weiteren Beschreibung bedarf. Zu bemerken

ist jedoch, daß ein und derselbe Schluͤssel auf beide Seiten dieses Theiles

wirkt; daß aber hiedurch in dem von dem Theile Nr. 2 hervorgebrachten Resultate kein

Unterschied entsteht.

Als meine Erfindung erklaͤre ich: 1) die beschriebene Anordnung der Theile,

welche die zusammengesezte Hebelschnalle bilden mit dem Einfalle R und mit der Schwungplatte, welche das Absperren der

Thuͤre von beiden Seiten zugleich hindert, und welche sowohl in Verbindung

mit dem zum Absperren dienenden Theile, als auch von demselben unabhaͤngig

angebracht werden kann. 2) den unzugaͤngigen oder verborgenen Tummler nebst

der Methode ihn mittelst eines oder zweier Fluͤgel emporzuheben, wodurch die

unmittelbare Beruͤhrung dieses Tummlers mit dem Schluͤsselbarte oder

mit irgend einem anderen durch das Schluͤsselloch eingefuͤhrten

Instrumente unnoͤthig und unmoͤglich wird. 3) die Vermehrung der

Riegel, im Falle der zum Absperren dienende Theil mit oder ohne den zusammengesezten

Hebelschnallen-Riegel an Portefeuilles, Schiebladen, Cassen etc. angebracht

wird; ferner die Vergroͤßerung des Schluͤsselbartes, die Vermehrung

seiner Einschnitte nach der Zahl der in Bewegung zu sezenden Riegel, und die

Anbringung einer eigenen Reihe von Tummlern, welche den unzugaͤnglichen

Tummler und die zum Emporheben desselben dienenden Fluͤgel umgeben. Die

einzelnen Tummlerreihen koͤnnen nach Belieben des Schlossers entweder

saͤmmtlich gleich oder saͤmmtlich verschieden seyn. 4)

beschraͤnke ich mich, was die zum Zuruͤkziehen des Schnallenriegels in

das Schloßgehaͤuse bestimmte Methode betrifft, nicht auf die oben und bei

Fig. 35

beschriebene: sondern ich bewirke dasselbe auch nach irgend einer anderen Methode,

wie z. B. durch Anwendung eines eigenen Hebels, der den Riegel in das

Schloßgehaͤuse zuruͤkzuziehen hat. 5) endlich will ich, daß die

Bewegung nach

Abwaͤrts oder gegen den Riegel der erwaͤhnten Tummler, wenn man es

fuͤr noͤthig findet, durch die Anwendung einer oder mehrerer Federn

sicherer gemacht werde.

Tafeln