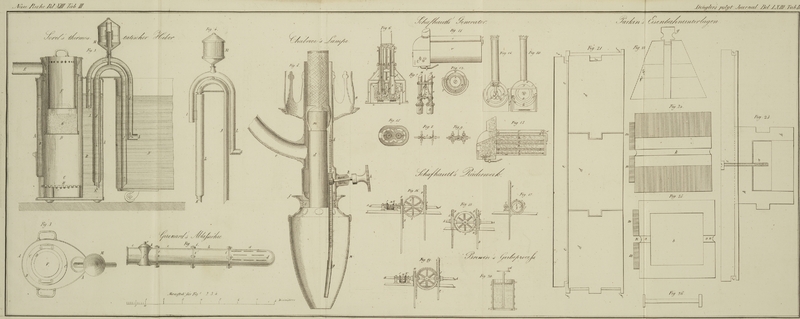

| Titel: | Verbesserter Dampferzeugungs-Apparat, worauf sich Karl Schafhäutl, gegenwärtig in Sheffield, am 8. März 1836 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 63, Jahrgang 1837, Nr. XVI., S. 81 |

| Download: | XML |

XVI.

Verbesserter Dampferzeugungs-Apparat,

worauf sich Karl

Schafhaͤutl, gegenwaͤrtig in

Sheffield, am 8.

Maͤrz 1836 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions.

November 1826, S. 288.

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Schafhaͤutl's Dampferzeugungsapparat.

Meine Erfindung besteht in einem Dampferzeugungsapparat, welcher aus zwei Cylindern

zusammengesezt ist, die entweder neben oder in einander angebracht, und in Hinsicht

auf den Ofen oder die Feuerung so eingerichtet sind, daß eine sehr ausgedehnte

Oberflaͤche der Einwirkung der Hize ausgesezt ist; und daß das Feuer durch

luft- und in einigen Faͤllen auch durch Dampfstroͤme angefacht

und verstaͤrkt wird.

Fig. 6 zeigt

einen meiner verbesserten Dampfgeneratoren, an welchem die beiden Cylinder neben

einander angebracht sind, im Aufrisse. A, B sind die

beiden napffoͤrmigen Enden, welche aus schmiedeisernen Platten von einem

halben Zoll in der Dike verfertigt, und mit Randleisten an dem unteren Theil der

arbeitenden Cylinder G, H, die zu diesem Zwek an ihren

unteren Enden glokenartig geformt sind, festgemacht sind. Diese napffoͤrmigen

Enden sind in die Feuerstelle F eingesezt, welche aus

einem Gehaͤuse aus Eisenplatten, die innen mit duͤnnen feuerfesten

Baksteinen von 1½ Zoll Dike ausgefuͤttert sind, besteht. Die

Fuͤtterung ist beilaͤufig 5 Zoll weit von dem Cylinder entfernt; und

das Gehaͤuse muß der Form der beiden Cylinder angepaßt seyn, wie man dieß aus

dem Grundrisse Fig.

8 ersieht. Das Gehaͤuse ist an den Seiten rings herum, mit Ausnahme

der oberen und unteren Theile, mit einem anderen Gehaͤuse so umgeben, daß

zwischen beiden ein hohler Raum oder eine Luftkammer von beilaͤufig 3 Zoll

Weite, welche mit a bezeichnet ist, bleibt. Dieser hohle

Raum ist, waͤhrend die Maschine arbeitet, mit comprimirter Luft

erfuͤllt, und dient als ein Luftregulator, der die comprimirte Luft in das

Feuer eintreten laͤßt. Durch die Seitenwaͤnde des Ofens fuͤhren

zwoͤlf kleine Roͤhren oder Oeffnungen c,

die den Strom comprimirter Luft unter einem Winkel von beinahe 20 Grad mit dem Boden

des Ofens gegen den unteren Theil der napffoͤrmigen Enden eintreten lassen.

Dicht unter diesen Enden der Cylinder befinden sich zwei runde, mit einem

Feuerroste versehene Oeffnungen, welche verschlossen werden koͤnnen, wenn es

noͤthig seyn sollte.

Die beiden napffoͤrmigen Enden A, B sind auf die

angegebene Weise an den arbeitenden Cylindern G, H

befestigt, und diese lezteren sind in dem großen eisernen Rahmen I, der das ganze Gewicht und den Widerstand der Maschine

zu tragen hat, festgemacht. Dis beiden Kolben K, K

bestehen aus hohlen Buͤchsen, welche den ganzen Durchmesser der arbeitenden

Cylinder so luftdicht als moͤglich ausfuͤllen, aus dem

Haͤrtesten Metalle gegossen sind, und oben die Kolbenstangen L, L eingeschraubt enthalten. An dem oberen Ende der

arbeitenden Cylinder G, H sind die Stopfbuͤchsen

d, d befestigt, welche an Durchmesser den

arbeitenden Cylindern gleichkommen, und durch welche sich die Kolbenstangen

luftdicht auf und nieder bewegen. Ferner sind an dem oberen Ende der arbeitenden

Cylinder auch zwei Geblaͤscylinder befestigt, die oben mit einem Dekel

verschlossen sind. Durch die Mitte dieser Dekel bewegen sich luftdicht die

Kolbenstangen L, L; und an der einen Seite des

Durchmessers derselben befindet sich ein Ventil, welches sich nach Innen

oͤffnet, waͤhrend an der anderen Seite ein Ventil angebracht ist,

welches sich nach Außen in den Verbindungsluftcanal f, f

oͤffnet. Dieser Canal laͤßt die Luft in die große horizontale

Luftkammer N eintreten, aus dem die comprimirte Luft

durch den Canal O herab in den die Feuerstelle

umgebenden Luftregulator getrieben wird. An der oberen Flaͤche der Luftkammer

N befindet sich ein großes Sicherheitsventil,

welches sich nach Außen oͤffnet, und dem durch einen horizontalen Hebel, an

welchem zur Regulirung des auf das Ventil wirkenden Drukes ein verschiebbares

Gewicht aufgehängt ist, das Gleichgewicht gehalten wird. Um die Kolben in Bewegung

zu sezen, wird abwechselnd in jedes der napfförmigen Enden durch eins Roͤhre

g, die das Wasser nach Abwaͤrts gegen die

Seitenwaͤnde und gegen die Waͤnde dieser napffoͤrmigen Enden

treibt, eine gewisse Quantitaͤt Wasser eingesprizt.

Damit das Wasser abwechselnd und in bestimmten Quantitaͤten in die

napffoͤrmigen Enden eingesprizt werde, habe ich folgende Maschinerie

angebracht. Laͤngs der Außenseite des Ofens sind gegen die vordere Seite der

arbeitenden Cylinder die beiden Roͤhren g, g

gefuͤhrt, die man aus Fig. 7 ersieht, und die

nicht nur zum Einsprizen des Wassers, sondern auch zum Austritt des Dampfes dienen.

Um diesen doppelten Zwek zu erreichen, ist an dem oberen Ende einer jeden

Roͤhre ein Sperrhahn befestigt, durch dessen Zapfen ein in Fig. 7 ersichtliches Loch

gefuͤhrt ist, welches, was seine Weite betrifft, mit den inneren Dimensionen

der fuͤr den Austritt des Dampfes bestimmten Roͤhre

uͤbereinstimmt. In den vier Waͤnden der Buͤchsen, worin sich der

Zapfen des Hahnes befindet, sind 4 Loͤcher angebracht, die man in Fig. 7 und 8 mit o, p, m und l bezeichnet sieht. Bei jedem Kolbenhube

muͤssen zwei dieser Loͤcher mit den zwei Oeffnungen des

rechtwinkeligen Loches des Zapfens Fig. 7 und 8 zusammenfallen. l steht mit der Einspriz- und mit der

Austrittsroͤhre in Verbindung. m ist mit der

horizontalen Speisungsroͤhre P, Fig. 7 und 8 verbunden, und von der

Mitte dieser Roͤhre steigt eine senkrechte Roͤhre an den

Behaͤlter Q empor, der das Wasser liefert. q ist

ein in der Speisungsroͤhre P befindlicher

Sperrhahn r, welcher zur Regulirung der

Quantitaͤt des Wassers dient. In der senkrechten Roͤhre r befinden sich zwei Qeffnungen s, s durch welche das Wasser aus dem

Behaͤlter Q herabfließen kann. T ist der Kolben, welcher die senkrechte Roͤhre

r ausfuͤllt, und welcher die erste

Einsprizung in eines der napffoͤrmigen Enden eintreibt. u ist ein Ventil, welches das Wasser aus dem

Behaͤlter Q in die horizontale

Speisungsroͤhre gelangen laͤßt, und ein Zuruͤktreten des

Wassers verhuͤtet. Die beiden Zapfen drehen sich gemeinschaftlich in einer

und derselben Richtung um drei Viertheile eines Kreises; und zwar waͤhrend

des Emporsteigens des Kolbens nach der einen, und waͤhrend des Herabsteigens

nach der entgegengesezten Richtung. Das gegenseitige Verhaͤltniß, in welchem

die beiden rechtekigen, in den beiden Zapfen befindlichen Loͤcher bei ihren

drei verschiedenen Stellungen zu einander stehen, erhellt aus Fig. 7, 8 und 9.

Wenn nun die Einsprizung in das napffoͤrmige Ende A erfolgt ist, so verwandelt sich das Wasser augenbliklich in Dampf,

dessen Spannkraft von der Quantitaͤt des eingesprizten Wassers

abhaͤngt, und der den einen Kolben vorwaͤrts treibt, waͤhrend

sich der andere in dem anderen Cylinder zuruͤk zieht. Wenn der Kolben des

Cylinders A beinahe den Scheitel dieses lezteren

erreicht hat, so werden sich beide Haͤhne, indem sie sich um den vierten

Theil eines Kreises bewegten, in der aus Fig. 7 ersichtlichen

Stellung befinden, wo dann dem Dampfe, der mit großer Gewalt aus dem

napffoͤrmigen Ende A entweicht, der Eintritt in

die Speisungsroͤhre eroͤffnet ist, so daß er auf das in dieser

Roͤhre enthaltene Wasser druͤkt, und dieses durch den Sperrhahn des

Cylinders H, Fig. 7, in das

napffoͤrmige Ende B treibt. Ist diese Einsprizung

vollbracht, so drehen sich beide Sperrhaͤhne nach der Richtung der Pfeile um

den vierten Theil einer Umdrehung, wodurch die Communication des

napffoͤrmigen Endes B mit der

Einsprizroͤhre unterbrochen, und dafuͤr der Canal O des napffoͤrmigen Endes A, Fig.

7 so eroͤffnet wird, daß die ruͤkstaͤndige

Quantitaͤt Dampf durch ihn entweichen kann. Waͤhrend des Herabsteigens

des Kolbens wird der durch die Dampfroͤhre entweichende Dampf in den

Wasserbehaͤlter zuruͤkgetrieben, waͤhrend die beiden

Dampfhaͤhne hiebei in die aus Fig. 8 ersichtliche

gegenseitige Stellung gelangen. Der Dampf entweicht dann in der Richtung des Pfeils

durch O, und die geleerte horizontale

Speisungsroͤhre P fuͤllt sich zum Behufe

einer abermaligen Einsprizung durch das mittlere Ventil (welches in Fig. 7 mit u bezeichnet ist), und durch die

Communicationsroͤhre p des Hahnes, der zu dem

napffoͤrmigen Ende B gehoͤrt,

waͤhrend des Emporsteigens des Kolbens in dem Cylinder H mit Wasser. Einige Augenblike bevor dieser Kolben in der Naͤhe

des oberen Endes des Cylinders angelangt ist, drehen sich beide Haͤhne wieder

zuruͤk, wo dann ihr Spiel das umgekehrte von dem in Fig. 9 dargestellten

wird.

Um die Haͤhne in Bewegung zu sezen, ist an dem oberen Ende ihrer Zapfen ein

Zahnrad angebracht, welches aus Fig. 9 erhellt. Diese

beiden Zahnraͤder werden durch ein groͤßeres, zwischen den beiden

kleineren befindliches Zahnrad umgetrieben; und an diesem groͤßeren Zahnrade

ist eine Eisenstange angebracht, die an die Kolbenstange laͤuft, und die

durch diese leztere mit dem Beginne und mit dem Ende eines jeden Steigens und

Sinkens dieser Stange auf dieselbe Weise auf und nieder bewegt wird, auf welche die

Lustpumpenstange der Watt'schen Pumpmaschine die Ventile

oͤffnet und schließt.

Die hier abgebildete Maschine ist auf 28 Pferdekraͤfte berechnet. Die

Quantitaͤt des einzusprizenden Wassers soll weder an dieser Maschine, noch an

irgend einer anderen Maschine von groͤßeren Dimensionen groͤßer seyn,

als zur Erzielung eines Drukes von 16 Atmosphaͤren erforderlich ist. Wenn

sich der Kolben auf seinem hoͤchsten Standpunkte befindet, so muͤssen

die Dampfgeneratoren stets mit Brennmaterial umgeben seyn; zu diesem Zweke eignet

sich ein solcher Speisungsapparat, wie man sich seiner an den gewoͤhnlichen

Dampfmaschinen bedient, sehr gut. Um die aͤußere Wand des Cylinders vor dem

Verbrennen zu schuͤzen, habe ich an dieselbe ein duͤnnes Platinblech

geschweißt. Diese Schweißung erfolgt sehr gut, wenn man beide Metalle in einem

reinen Holzkohlenfeuer so lange erhizt, bis das Eisen eine gehoͤrige

Schweißhize erlangt hat. Platin, welches auf trokenem Wege aus Platinsand gewonnen

worden ist, und welches daher eine bestimmte Quantitaͤt Iridium und noch

einige andere Metalle enthaͤlt, eignet sich hiezu weit besser, als chemisch

reines Platin. Sollte man das Platin bei der Anwendung im Großen jedoch zu

kostspielig finden, so koͤnnte man die Cylinder auch durch einen Ueberzug,

den man sich aus Stourbridge-Thon oder gepuͤlverten

Loͤschkohlen der Frischfeuer mit Zusaz von etwas Borax erzeugt, und den man

auf die Oberflaͤche der rothgluͤhenden metallenen Cylinder auftraͤgt,

gegen die Beschaͤdigungen schuͤzen, die aus der Einwirkung folgender

drei Agentien erwachsen: naͤmlich 1) gegen den Schwefel, der sich aus den

Kohks entwikelt, und der sonst das Eisen in Schwefeleisen verwandelt; 2) gegen den

Kohlenstoff der Kohks, der ein sehr leichtfluͤssiges Eisen-Carburet

erzeugt; und 3) gegen den Sauerstoff der atmosphaͤrischen Luft, die das Eisen

verbrennt oder oxydirt. Die innere Oberflaͤche des Cylinders

uͤberzieht sich, wenn sie auf einen sehr hohen Grad erhizt wird,

waͤhrend des Eintreibens des Wassers sehr schnell mit schwarzem Eisenoxyde,

welches in Fluß geraͤth und eine Glasur erzeugt, die das Eisen sowohl als das

Wasser gegen weitere Zersezung schuͤzt.

Fig. 11 zeigt

einen seitlichen Aufriß eines meiner verbesserten Dampferzeuger mit einer

Dampfkammer, so wie man sich ihrer an den gewoͤhnlichen

Hochdrukdampfmaschinen bedient. In diesem Falle muß der Ofen eine halbkreisrunde

Form haben; der am Boden befindliche Rost muß unmittelbar uͤber den 12

Geblaͤsroͤhren, Fig. 10 und 11, mit 6 oder

12 Zugloͤchern, Nr. 6, 6 umgeben seyn. Durch diesen Rost v tritt ein kleiner Strom des entweichenden Dampfes in

das auf hohen Grad erhizte Wasser, wodurch sogleich eine Zersezung desselben

vorgeht, in deren Folge sich der Sauerstoff mit den Kohks verbindet und deren Hize

erhoͤht, waͤhrend der Wasserstoff entweicht und mit großer blauer

Flamme verbrennt. Die beiden doppelten Cylinder C und

D, welche man in Fig. 12 im

Querdurchschnitte ersieht, sind in einander angebracht und aus Kupfer- oder

aus Eisenplatten von solcher Staͤrke gebaut, wie man sich ihrer

gewoͤhnlich zu Hochdrukdampfmaschinen von 5 bis 6 Atmosphaͤren

bedient. Der kleinere dieser Cylinder ist innerhalb des groͤßeren so fixirt,

daß seine Scheitellinie w in der inneren Linie des

groͤßeren Cylinders C liegt, wie dieß aus Fig. 12

erhellt. Die schattirten mit R und S bezeichneten Stellen sind die Raͤume, durch

welche die Flammen ziehen, waͤhrend T den

zwischen den Waͤnden des groͤßeren Cylinders und seinem

Gehaͤuse befindlichen Raum, durch den die Flamme und die Luft in den

uͤber der Feuerstelle befestigten Schornstein zuruͤkkehren, andeutet.

Die Stroͤmung der Luft treibt die Flamme durch die Raͤume R, S, und kehrt dann durch

den Feuerzug T, der die Feuerstelle umgibt, in den

uͤber dem Feuerbehaͤlter angebrachten Rauchfang zuruͤk, so daß

hiedurch ein kraͤftiger Zug entsteht, der durch die Hize des

Feuerbehaͤlters selbst noch verstaͤrkt wird.

Fig. 13 ist

ein Laͤngeudurchschnitt von Fig. 11 und 12.

Fig. 14 ist

das Ende der beiden mit einander verbundenen und mit einem Gehaͤuse aus

Eisenplatten T, T umgebenen

Cylinder. Nr. 2 und 3 sind die Speisungsroͤhren, die die Cylinder C und D

durch die große mittlere

Roͤhre Y, die laͤnger ist als die beiden

großen Cylinder C, D, und

welche die hintere Wand des Gehaͤuses T, T beruͤhrt, mit Wasser speisten. Nr. 1

laͤßt den Dampf aus dem Cylinder Y in die

Dampfkammer U, U eintreten.

x, x, welche man in Fig. 13 und 14 sieht, sind

zwei Dampf-Communicationsroͤhren. z in

Fig. 13

ist der Wassercylinder, der sein Wasser von einer Drukpumpe mitgetheilt

erhaͤlt. Sind die Cylinder aus Kupfer gebaut, so fuͤlle ich die

zwischen den doppelten Cylindern befindlichen Raͤume bis zur Linie y, y empor mit Spiralrollen

eines Gewebes, welches aus Zinkdraht von 1/16 Zoll Dike gearbeitet ist, und dessen Maschen

beilaͤufig einen halben Zoll weit sind. Bestehen die Cylinder dagegen aus

Eisen, so verbinde ich die Spiralrollen aus Zink mit Kupferdraht von der

Staͤrke des Zinkdrahtes. Von den Oberflaͤchen dieser Gewebrollen aus

beginnt die Verdampfung sehr rasch, ohne daß große Luftblasen cufsteigen, ohne daß

ein Aufsieden Statt findet, und ohne daß eine Incrustation der Cylinder entsteht.

Der dike Schlamm kann sehr leicht weggewaschen werden.

Tafeln