| Titel: | Beschreibung einer Maschine zum Kupferstechen; von Fr. Marquardt. |

| Autor: | Friedrich Marquardt |

| Fundstelle: | Band 63, Jahrgang 1837, Nr. XIX., S. 90 |

| Download: | XML |

XIX.

Beschreibung einer Maschine zum Kupferstechen;

von Fr.

Marquardt.

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

(Fortsezung und Beschluß von H. 1, S. 44 dieses

Bandes.)

Marquardt's Beschreibung einer Maschine zum

Kupferstechen.

5. Die Kupferplatte A2,

auf deren Firniß die Conturen der zu beziehenden Flaͤchen angegeben sind,

wird auf der Tischoberflaͤche mittelst Klebewachs an ihren 4 Enden befestigt.

Die Kante des Lineals muß parallel mit den Graͤnzen der zu bearbeitenden

Flaͤche gestellt werden, und da dieses durch das Augenmaaß selbst bei

sorgfaͤltiger Beobachtung nie genau genug geschehen kann, so ist es

nothwendig durch irgend ein mechanisches Mittel diese Einstellung so fein und so

genau zu bewirken, wie uͤberhaupt die Spize einer Radirnadel in ihrem

Zusammentreffen mit einer vorgezeichneten Linie durch eine Lupe beobachtet werden

kann. Zu diesem Zweke dienen die Schrauben p und p1. An dem

Traͤger b ist naͤmlich das

Ansazstuͤk b1

fest angeschraubt, und an den Enden desselben sind in ein aufrecht stehendes

parallelopipedisches Stuͤk zwei Buͤchsen horizontal eingeschraubt,

welche zur Aufnahme der cylindrisch und an ihren vorderen Enden kugelfoͤrmig

angedrehten Stellschrauben bestimmt sind. Da naͤmlich die ganze Vorrichtung,

wie schon erwaͤhut wurde, um den staͤhlernen Zapfen a1 drehbar ist, sobald

die zu einem besonderen Zweke dienende und nachher zu beschreibende Preßvorrichtung

s, so wie die unter dem Bogen A1 angezogene Schraube q geloͤst ist, so kann man die Richtung des

Lineals gegen eine auf der Platte vorgeschriebene, durch Drehung der ganzen

Vorrichtung um den Zapfen so viel noͤthig ist, veraͤndern. Damit dieß

nun fein und genau genug geschehen kann, wird diese Drehung durch die beiden

Schrauben p und p1 bewirkt, welche außerdem den Zwek zur Festhaltung

in vorgeschriebener Lage erfuͤllen. Diese Schrauben sind mit ihren Muttern um

2 Spizenschrauben im Horizonte und in einem feststehenden Gestelle drehbar, um zu

Zweken, welche eine ganz freie Beweglichkeit der Maschine um ihren Zapfen erfordern,

nicht hinderlich zu seyn, wie ich dieß spaͤter mehr auseinandersezen

werde.

Wenn nun die Richtung des Lineals nach dem Augenmaaße durch Schieben der Platte aus

freier Hand, mit einer vorgezeichneten Linie in nahe Uebereinstimmung gebracht ist,

so bringt man die Spize der Radirnadel durch entsprechende Fortfuͤhrung des

Lineals und des Reißerwerks bis genau in den Anfang der Linie, und indem man die

Radirnadel dann von der Platte erhebt und das Reißerwerk laͤngs des Lineals

fortgleiten laͤßt, findet man, daß das entgegengesezte Ende der Linie

entweder noch mit der niedergelassenen Radirnadelspize zusammentrifft, oder nicht.

Im ersteren Falle ist die gewuͤnschte Uebereinstimmung vorhanden, im anderen

hingegen loͤst man die oben bezeichneten Klemmvorrichtungen, und schraubt mit

der rechten und linken Hand beide Schrauben p und p1 so lange, die eine

vorwaͤrts und die andere ruͤkwaͤrts, bis man die richtige

Stellung des Lineals herbeigefuͤhrt zu haben glaubt. Dann zieht man die

geloͤsten Preßvorrichtungen wieder an, und wiederholt den Versuch so lange,

bis man seinen Zwek vollstaͤndig erreicht hat. Durch geringe Uebung erlangt

man hierin bald die noͤthige Fertigkeit, um nach dem ersten Versuche schon

den Zwek erreichen zu koͤnnen.

6. Der Mechanismus zum Graviren convergirender Linien.

Wenn die Schrauben p und p1 zuruͤkgeschraubt und in die Lage von resp. p2,

p2 und p3, p3 gebracht worden sind,

wenn ferner die Preßvorrichtung s und die unter dem

Bogen A1, angezogene

Schraube geloͤst ist, so hat die ganze Vorrichtung eine freie Beweglichkeit

im Horizonte, ohne daß man ein Heben in die Hoͤhe zu befuͤrchten

brauchte, weil das eigene nicht unbedeutende Gewicht der einzelnen Theile und die

Schraube a3 dieß

gaͤnzlich verhindert. Die Gestelle der Schrauben p1 und p2 haben, um dieser Beweglichkeit keine Hindernisse

in den Weg zu legen, die im Grundrisse zu erkennende Stellung erhalten und sind

außerdem mit ihren Fuͤßen in die Tischoberflaͤche eingelassen. Nur die

Schraube p1 muß bei

stark convergirenden Linien waͤhrend dieser Operation mit ihrer Mutter aus

dem Gestelle genommen werden, da sie bei der Drehung des Traͤgers b nach dem Kreisbogen y, y von dem Stuͤke b

sonst getroffen werden wuͤrde. Auf das in die Tischoberflaͤche

eingelassene mit einer erhabenen Leiste versehene Stuͤk t ist ein Gestell t1 aufgeschraubt, in welchem eine Trommel t2 zwischen zwei Spizen

um eine verticale Achse drehbar ist. Diese Trommel besteht aus mehreren uͤber

einander gesezten Cylindern von Messing, welche an dieselbe conische Hauptform des

Metallkoͤrpers von verschiedenem Durchmesser angedreht sind. In jeden dieser

cylindrischen Theile sind zwei Schraubenmuttern um einen rechten Winkel von einander

entfernt angebracht. Die Stange g traͤgt ferner

an ihrem aͤußeren Ende, wie hievon schon fruͤher Erwähnung war, die

Vorrichtung g2 bis g7. Auf die beiden

Flaͤchen des vorderen Endes der Stange g sind

naͤmlich die beiden Stuͤke g6 aufgeschraubt, von denen das obere mit dem

Stuͤk g5

zusammengeschraubt ist. Die Rolle g2 ist auf einen vierekigen Ansaz einer durch g6 und g5 tretenden und in

derselben drehbaren cylindrischen Achse gestekt, und da das uͤber g3 herausstehende Ende

der Schraube ebenfalls

vierekig angesezt und auf dasselbe der Arm g7 aufgestekt ist, so erkennt man leicht, daß durch

Drehung dieses Armes auch die Rolle innerhalb der Stuͤke g6 gedreht werden wird.

Der Arm g7 ist indeß an

seinem anderen Ende mit einer Preßvorrichtung versehen, welche der an dem

Theodolithen gebraͤuchlichen nicht unaͤhnlich ist, und durch welche

mit der Preßschraube g4

der Arm g7 und also auch

die Rolle g2, mit dem

Stuͤke g7 fest

verbunden und auf diese Weise undrehbar gemacht werden kann. Die Rolle g2 ist auch mit einer

Schraubenmutter versehen, in welche die Oehse g3 eingeschraubt wird. Wenn man nun eine Kette oder

auch eine Uhrfeder vermittelst eines daran befestigten Haͤkchens an die in

eine der Muttern von dem groͤ4ßeren Cylinder der Trommel t2, geschraubte Oehse,

zu deren Aufnahme die Muttern angebracht sind, haͤngt, dieselbe um den

Cylinder wikelt und sie mit ihrem anderen Ende in der Oehse g3 befestigt, und menn man ferner eine

andere Kette in die um 90 Grade davon abgekehrte Oehse einer der kleineren Cylinder

der Trommel t2

haͤngt, und von da ab, z. B. an dem Traͤger b auf irgend eine Art befestigt, so ist die Folge, daß bei einer

Fortbewegung der Stange g die straff gezogene Kette der

Bewegung der Stange folgt, dabei die Trommel umdreht, und zugleich auf den unteren

Cylinder ein Stuͤkchen der anderen Kette aufwikelt, was nur moͤglich

ist, wenn sich der Traͤger b der Trommel t2 naͤhert. Da

nun dieser Annaͤherungkein anderes Hinderniß entgegengesezt ist, als die

ziemlich unbedeutende Reibung auf dem Zapfen a1, so folgt wirklich bei jeder Fortbewegung der

Traͤger b dem Kettenzuge, und die Lage des

Lineals wird also jedes Mal eine andere. Ie groͤßer nun der Durchmesser des

cylinders ist, von welchem sich die Kette abwikelt, in Beziehung zu dem, auf welchen

die Kette aufgewikelt wird, um so geringer muß unter sonst gleichen

Umstaͤnden die hervorgebrachte Convergenz seyn. Die Convergenz wird noch

geringer, je mehr man bei gleicher Verschiedenheit der Cylinder den

Befestigungspunkt der Kette am Traͤger vom Drehungspunkte entfernt, und da

auch die Drehungen des Lineals stets im Verhaͤltnisse der Groͤße der

Fortschiebung der Stange erfolgen, so muͤssen dadurch die etwa nach jeder

Fortbewegung gezogenen Linien sich saͤmmtlich in einem Punkte durchschneiden.

— Will man also stark convergirende Linien ziehen, so schlaͤgt man

zuerst die Kette um einen der groͤßeren Cylinder, befestigt sie an diesem und

mit ihrem anderen Ende an der Oehse g3. Die zweite Kette haͤngt man an einen

anderen Cylinder, der einen von dem ersteren sich nur wenig unterscheidenden

Durchmesser hat, und befestigt sie an dem Traͤger auf eine gleich zu

eroͤrternde Art. Nun loͤst man die Preßschraube g4 und dreht die Rolle g2 so lange herum, bis die zwischen t2 und g2 ausgespannte Kette

straff gezogen und zugleich die Kante des Lineals mit der vorgeschriebenen Richtung

parallel ist. Man zieht nun, um zu pruͤfen, ob die getroffene Wahl im

Unterschiede beider Cylinder passend ist, vermittelst der Hand die Stange g vorwaͤrts. Hiedurch wird die Rolle g2 von der Trommel t2 entfernt; die eine

Kette wikelt sich ab und die andere auf, und man faͤhrt mit diesem

Vorwaͤrtsziehen so lange fort, bis man ungefaͤhr an die andere

Graͤnze der zu ziehenden Linienflaͤche gelangt ist. Dann bewegt man

vermittelst der Armverbindung (h und h1) das Lineal

vorwaͤrts, und zwar so lange, bis die Nadelspize den Anfangspunkt der lezten

der zu ziehenden convergirenden Linien trifft. Jezt findet man entweder die Lage des

Lineals mit der gewuͤnschten schon uͤbereinstimmend, oder nicht

convergirend genug, oder endlich schon zu sehr convergent. Im ersten Falle

fuͤhrt man das Lineal bis zum Anfange zuruͤk und arbeitet dann

gehoͤrig wieder vorwaͤrts, und im zweiten Falle ist der gemachte

Fehler entweder noch sehr bedeutend oder nur sehr gering. Wenn jenes der Fall ist,

haͤngt man die Ketten nach Maaßgabe des gefundenen Resultates auf andere

Cylinder, und im zweiten Falle sucht man den gemachten Fehler durch

Annaͤherung des Befestigungspunktes an den Drehungspunkt oder durch

Entfernung desselben von dem lezteren zu verbessern. Damit diese Correctur sich fein

und sicher ausfuͤhren laͤßt, ist auf dem Traͤger b eine Vorrichtung angebracht, welche ich jezt

beschreiben will. Es ist dieß naͤmlich eine parallelopipedische, auf den

Traͤger b aufgeschraubte Leiste, welche an ihren

Enden rechtwinklich aufgebogen ist und dadurch die Zapfenlager einer Schraube

bildet. Diese Schraube v1 liegt also in ihren Zapfenlagern mit dem Traͤger b in fester Verbindung und die Mutter v2 ist an einer Platte

befestigt, welche auf der der Trommel zugekehrten Seite eben geschliffen und mit

zwei parallel darauf geschraubten Leisten versehen ist, waͤhrend sie nach der

anderen Seite zu mit einem angesezten Winkelstuͤke die parallelopipedische

Leiste v umfaßt. In der durch die aufgeschraubten

Leisten gebildeten schwalbenschwanzfoͤrmigen Bahn ist ein Schlitten durch die

Schraube v3 auf-

und abfuͤhrbar, und dieser Schlitten traͤgt die Oehse, in welcher die

an den kleineren Cylinder gehaͤngte Kette befestigt wird. Die Schraube v3 erlaubt aber den eben

bezeichneten Schlitten und mit ihm die Oehse nach Maaßgabe des gewaͤhlten

Cylinders so zu stellen, daß die von lezteren bis zum Traͤger

gefuͤhrte Kette stets in gleicher Hoͤhe uͤber der

Tischflaͤche bleibt. Die Schraube v2 hingegen erlaubt vermittelst ihres Kopfes eine

feine und dabei sichere Bewegung der Mutter v1 mit ihrer Platte entweder dem Drehungspunkte zu

oder von ihm ab, und gestattet dadurch die schon oben bezeichnete Correction. Die kleine

Preßschraube v4

verbindet nur die Mutter mit der Leiste v, um jede

moͤgliche Verruͤkung zu verhindern. Da sich indeß, wie man sich aus

einer kurzen Betrachtung uͤberzeugen wird, die ganze Vorrichtung nach der der

Bewegung des Schlittens entgegengesezten Seite frei drehen kann, so wuͤrde es

leicht seyn, daß eine Verruͤkung waͤhrend des Ziehens des Reißerwerks

laͤngs des Lineals entstuͤnde. Um dieß zu verhindern, ist die

durchbrochene Stange s drehbar am Traͤger b befestigt, und der durch die im Tische angebrachte

vierekige Huͤlse s2 tretende Stab s1, dessen oberer cylindrisch angedrehter Theil durch die Durchbrechung des

Armes gestekt und oberhalb desselben mit einem aufgeschraubten Kopfe versehen ist,

kann durch eine unten angeschnittene, stark steigende Schraube vermittelst der

Mutter s3 und ihres

Handgriffes den Arm s auf die Huͤlse s2 fest aufpressen. Wenn

man daher nach jeder Bewegung den Stab s1 herabschraubt und die Stange s dadurch auf die Huͤlse s2 preßt, so wird dadurch der

Traͤger gegen jede Bewegung gesichert, weßhalb man dann ohne Furcht vor

Verruͤkung dreist das Reißerwerk am Lineale herabziehen kann; nur darf man

nicht vergessen vor jeder Bewegung diese Pressung zu loͤsen, da hiebei eine

freie Beweglichkeit durchaus nothwendig und die Gefahr einer Verruͤkung nicht

vorhanden ist. Außer diesem besonderen Zweke hat indeß die ganze Preßvorrichtung

noch den ganz allgemeinen zur festen Verbindung des Traͤgers mit dem

Tische.

7. Die Vorrichtung zum Graviren von Cycloiden.

Um die Hauptform des Reißerwerks nicht durch die zu dieser Operation

gehoͤrigen und nur zu dem Zweke darauf zu schraubenden Theile in der

Zeichnung zu verwirren, habe ich dieselben in Fig. 10

selbststaͤndig gezeichnet. Die auf dem Reißerwerke angedeuteten, in dasselbe

eingebohrten Schraubenmuttern 13 und 14 dienen zur Befestigung des Gestelles auf dem

Reißerwerke vermittelst zweier Schrauben. Das Gestell 15 erlaubt einem vierekigen

Stabe 16 zwischen zwei Spizenschrauben eine sichere und leichte Beweglichkeit, um

die durch die Spizenschrauben angedeutete Achse desselben, und da auf ihm die Rolle

17 und das gezahnte Rad 18 vermittelst ihrer vierekigen Durchbohrung aufgestekt und

abgedreht sind, auch durch die Mutter 19 vor jeder unbeabsichtigten

Verruͤkung geschuͤzt werden, so wird bei einer vorgenommenen Drehung

der Rolle auch das Rad mit dem Stabe um seine Achse gedreht werden muͤssen.

Wenn man nun auf dem vierekigen Ende des conischen Zapfens 9 statt des darauf

gestekten vierekigen Stuͤkes ebenfalls ein auf demselben abgedrehtes

gezahntes Rad 20 befestigt, das Gestell 15 vermittelst zweier Schrauben so auf das

Reißerwerk schraubt, daß die beiden gezahnten Rader 18 und 20 in Eingriff kommen,

und dann noch von den in das Lineal eingeschraubten Saͤulen 11 und 12 zwei

Kettchen so uͤber die Rolle 17 leitet und daran befestigt, daß wenn die eine

bei einer Umdrehung der Rolle sich aufwikelt, die andere abgewikelt wird, und nun

das Reißerwerk laͤngs des Lineals hin bewegt, so wird sich erstens die Rolle

mit dem gezahnten Rade 18 und dadurch das gezahnte Rad 20 mit dem Zapfen und der

Platte umdrehen und die Radirnadel eine Cycloide beschreiben. Je nachdem nun bei

gleicher Anzahl der Zaͤhne beider Raͤder entweder der Halbmesser der

Rolle oder der Halbmesser des Kreises, welchen die Radirnadel bei bloßer Umdrehung

um den Zapfen beschreiben wuͤrde, der groͤßere ist, wird die Cycloide

eine gelaͤngte oder eine gekuͤrzte, und bei der Gleichheit beider

Halbmesser eine gewoͤhnliche Cycloide seyn. Man erkennt aber auch, daß bei

einem gleichbleibenden Verhaͤltnisse der oben bezeichneten Halbmesser sich

doch eine Veraͤnderung in den Arten der Cycloide dadurch hervorbringen

laͤßt, daß man das Rad 18 wechselt und statt desselben ein anderes mit mehr

oder weniger Zaͤhnen aufstekt. Wenn man das Lineal sich fortbewegen

laͤßt und jedes Mal dabei Cycloiden beschreibt, so kann man dadurch, oder

indem man durch allmaͤhliche Veraͤnderung des Halbmessers der Nadel

die drei Arten der Cycloiden in ihrem Uebergange in einander allmaͤhlich

darstellt, Zeichnungen entstehen lassen, welche den Guillochirungen nach geraden

Linien nicht unaͤhnlich sind. Hiebei ist nur noch zu bemerken, daß der vorhin

beschriebene Arm m, welcher die Nadel traͤgt,

hier nicht angewendet werden kann, sondern ein anderer kuͤrzerer und

leichterer; dabei muß die Platte selbst so hoch gelegt werden, daß die gerade Linie

vom Drehungspunkte des Armes bis zum Beruͤhrungspunkte der Nadel und Platte

nur um einen Winkel von wenigen Graden von der horizontalen abweicht, da sonst alle

Mal, wenn die Nadel gegen ihre anfaͤngliche Richtung gefuͤhrt wird,

ein Eindringen derselben in die Platte und dadurch ein Stoken der ganzen Bewegung

erfolgen wuͤrde. Die ganze Vorrichtung hat indeß wohl mehr theoretischen

Werth, als sie praktische Anwendung finden moͤchte, da die jezt zu

beschreibende ein viel bequemeres und ausgedehnteres Mittel zum Graviren

geschlaͤngelter Linien an die Hand gibt.

8. Die Vorrichtung zum Copiren von Reliefs und zum Graviren geschlaͤngelter

Linien.

Schon in der Einleitung habe ich die Bemerkung gemacht, daß in neuerer Zeit viele

Maschinen zum Copiren von Reliefs auf rein mechanischem Wege erfunden und angewendet

worden sind. Da außer der Maschine des Hrn. Directors Karmarsch keine Detailangaben uͤber die Construction derselben in

das Publicum gekommen

sind, so kann man ihre Einrichtung nur nach ihren Arbeiten, welche in den Handel

kamen, beurtheilen. Aus diesen scheint hervorzugehen, daß allein der

Englaͤnder Bate das richtige Mittel zur vollkommen

getreuen Abbildung von Reliefs gefunden habe. Ob aber Bate die von ihm bekannt gewordenen Arbeiten mit seiner Maschine ganz

vollendet hat, oder ob er nach der Vermuthung des Hrn. Directors Karmarsch gewisse Raͤume unausgefuͤllt

gelassen und mit dem Grabstichel erst ausgefuͤllt habe, ist eine Frage, die

außer dem Bereiche dieser Schrift liegen muß. So viel ist indeß gewiß, daß alle

sonst bekannt gewordenen Maschinen ohne Ausnahme eine unbedingt richtige Abbildung

von Reliefs nicht gestatten. Um die Art der Wirkung solcher Maschinen kurz

anzudeuten, und dabei die Ursachen der nothwendig entstehenden Fehler zu

erlaͤutern, habeich die noͤthigen Figuren gezeichnet, von denen Fig. 11 den

Grundriß und den Aufriß einer Vorrichtung vorstellt, in welcher A das Relief, B die Platte,

auf welcher die Gravirung verfertigt werden soll, a ein

um eine horizontale Achse, also vertical drehbarer Arm, b ein Winkelhebel, c eine in einer

Fuͤhrung horizontal bewegbare Stange, und d der

Zeichenarm mit seiner Nadel seyn soll. Wenn nun alle die lezt genannten Theile mit

einander in Verbindung gesezt sind und in der Richtung der Linie x, y uͤber das Relief

bewegt werden, so muß der Arm a, indem er uͤber

die Erhabenheiten desselben hinweggeht, zugleich nach Maaßgabe derselben in die

Hoͤhe gehoben werden, den Winkelhebel drehen, dadurch die Stange c zur Seite schieben und den Arm d eine Linie verzeichnen lassen, welche die Verticalprojection der Linie

x, y ist. Es sey z, z diese

Verticalprojection, deren Horizontalprojection eine gerade Linie ist. Aus der

Betrachtung der Figur sieht man, daß der Punkt v des

Reliefs in der Zeichnung an die Stelle v1 gekommen ist, waͤhrend er eigentlich und

dem Relief entsprechend in v liegen sollte, von dem er

aber um die Entfernung e entfernt ist. Diese Entfernung

ist aber keine andere als die Groͤße der Erhabenheit des Reliefs uͤber

seiner Grundflaͤche, und da derselbe Fall bei jedem einzelnen Punkte des

Reliefs in ganz gleichem Maaße eintreffen muß, so geht daraus hervor, daß die

Zeichnung um eben so viel zur Seite geschoben erscheint, wie das Relief uͤber

seiner Grundflaͤche erhaben ist. Da aber die Laͤngendimensionen mit

denen des Reliefs uͤbereinstimmen, so wird die Copie keine richtige, sondern

eine verzerrte seyn. Wenn ferner in Fig. 12 die Linien 1, 1;

2, 2; 3, 3 etc. die Horizontalprojectionen mehrerer uͤber das Relief (dessen

Aufriß daruͤber gezeichnet ist) gezogenen Linien darstellen, so sind resp. 1,

1; 2, 2; 3, 3 die in der Zeichnung den ersteren entsprechenden, woraus sich auf den

ersten Anblik schon

ergibt, daß die das Relief bezeichnenden und die auf der Grundflaͤche

gezogenen Linien einander durchkreuzen. Wenn endlich in Fig. 13, deren Grundriß

und Aufriß uͤber einander gezeichnet sind, a der

Arm ist, welcher uͤber das Relief gefuͤhrt wird und dabei um eine

horizontale Achse kippen kann, und der Querschnitt des Reliefs etwa die im Aufrisse

gezeichnete Form hat, so wird der Arm, wenn er den Punkt b erreicht, nicht an der Schraͤgung des Reliefs herabsinken, und

den Punkt b1

beruͤhren, sondern er wird ungehindert um seine Achse kippen und in einem

Kreisbogen herabfallend den Punkt b2 treffen. Wenn also diese steilere Partie des

Reliefs Verzierungen, z. B. Loken u. dergl. enthaͤlt, so werden diese von dem

Arme a gar nicht getroffen, und koͤnnen deßhalb

auch nicht in der Zeichnung angedeutet werden, vielmehr wird der Zeichenstift jedes

Mal da rechtwinklich ausweichen, wo der Arm a frei um

seine Achse kippen kann, und die Folge davon ist die, daß das Stuͤk e in der Zeichnung gar nicht vorhanden ist, die

Zeichnung also so viel zu schmal wird und dabei wegen der ungemeinen Naͤhe,

in welche die Linien dadurch zusammengeschoben werden, nachher eine schwarze und die

Schoͤnheit beeintraͤchtigende Flaͤche bildet. Diese drei

Hauptfehler sind es, welche an allen den bekannt gewordenen Arbeiten von

Reliefmaschinen entweder einzeln oder in Zusammenwirkung sich

Hervordraͤngen.Außerdem, aber von geringerem Belange, ist der Uebelstand vorhanden, daß der

Arm, in welchem der Reliefstift angebracht ist, um Spizen in einem

Kreisbogen kippt, und daß deßhalb beim Ansteigen alle Flachen um den sin.

versus des Erhebungswinkels zu schmal und

beim Abfallen um eben so viel zu breit werden.F. M. Um den Hauptfehler, naͤmlich den der Verschiebung des ganzen Reliefs,

aufzuheben, ist nur noͤthig den Arm a nicht in

einer geraden Linie uͤber das Relief zu fuͤhren, sondern so, daß die

Nadel um eben so viel zur Seite ausweicht, wie sie sich selbst uͤber die

Horizontalebene erhebt, um dadurch den Fall herbeizufuͤhren, wo

Horizontal- und Verticalprojection einander gleich sind, der Zeichenstift

also genau die Horizontalprojection der vom Reliefstifte beschriebenen krummen Linie

ist, und die entsprechenden Punkte des Reliefs und der Zeichnung die richtige Lage

zu einander erhalten. Hr. Director Karmarsch hat, um

diesen Zwek zu erreichen, eben so einfach als sinnreich den Arm a nicht um eine horizontale, sondern um eine unter 45

Grad geneigte Achse kippen lassen, wodurch zwar der erst bezeichnete Erfolg

vollkommen herbeigefuͤhrt wird, zugleich aber auch der Uebelstand

unvermeidlich hinzutritt, daß der Arm von allen mit seiner Bewegungsrichtung

parallelen und auch senkrecht darauf gerichteten Flaͤchen, welche steiler als

45° gegen den Horizont geneigt sind, abfallen und den dritten bezeichneten Fehler in

einem viel staͤrkeren Maaße hervortreten laͤßt. Außerdem ist, so viel

mir bekannt geworden, noch der Mangel zu bemerken, daß die Reliefs nur in derselben

Groͤße und nicht im verjuͤngten Maaßstabe copirt werden

koͤnnen. Die Vorrichtung, welche ich angewendet habe, und welche ich in

wenigen Augenbliken mit meiner Maschine in Verbindung sezen oder von ihr entfernen

kann, leidet an allen diesen Gebrechen durchaus nicht; sie ist mit wenig Uebung

leicht anzuwenden, und copirt auch die steilsten Reliefs vollkommen getreu, ohne

irgend eine Abweichung, dem Originale entsprechend oder in Beziehung auf dasselbe

verkehrt, und endlich in jedem beliebigen Verhaͤltnisse der wirklichen

Groͤße; uͤberdieß sind alle Theile derselben so mit einander

verbunden, daß nicht allein die sanfteste Bewegung moͤglich ist, sondern daß

die ganze Vorrichtung auch durch lange Benuzung sich nicht etwa abnuͤzt,

sondern sogar immer sicherer und besser einschleift.

Ich will nun diese Vorrichtung beschreiben und zur leichteren

Verstaͤndlichkeit derselben folgende drei Momente auffassen,

naͤmlich:

I. Die Vorrichtung soll nur dazu angewendet werden, um

Reliefs in wirklicher Groͤße, und so zu copiren, daß sie auf der Platte dem

Originale entsprechen und deßhalb im Abdruke verkehrt erscheinen wuͤrden.

II. Sie soll die Reliefs in wirklicher Groͤße und

verkehrt auf die Platte bringen, so daß die Abdruͤke richtig erscheinen.

III. Es sollen die Reliefs im verjuͤngten

Maaßstabe copirt werden.

I. Die hiezu dienende Vorrichtung habe ich, da sie am

Reißerwerke befestigt wird, mit diesem in Fig. 14 besonders

gezeichnet, und die hiedurch dargestellte Seitenansicht wird hinreichen, um die

Wirkung dieser Verbindung zu erlaͤutern, wozu ich, um die Zeichnung des

Grundrisses zu ersparen, nur bemerke, daß alle Dimensionen der Seitenansicht sich zu

denen im Grundrisse, wie 5 : 7 verhalten. In zwei gegenuͤberstehende Seiten

des vierekigen Stuͤkes 92, welches oben auf

den conischen Zapfen 9 des Reißerwerks gesezt ist, sind feine Punkte zur Aufnahme

der Spizen von Spizenschrauben so eingebohrt, daß die Verbindungslinie derselben

senkrecht auf die Drehungsachse der Zapfen gerichtet ist. Wenn man nun den Arm a mittelst seiner Spizenschrauben b, b an den bezeichneten Punkten des Viereks befestigt und ein

Zuruͤkweichen der Spizenschrauben durch Gegenmuttern verhindert, so wird

dadurch die Nadel zuerst sich um die verticale Achse des conischen Zapfens im

Horizonte und um die horizontale Achse ihrer Spizenschrauben in verticaler Ebene

zugleich, d. h. in der Oberflaͤche einer Kugel bewegen koͤnnen, deren

Halbmesser die vom

Durchschnitte der Zapfenachse mit der Spizenschraubenachse bis zur Spize der Nadel

gezogene Linie ist. Diesen Halbmesser mag die punktirte Linie a1 bezeichnen. Der Arm a ist aber uͤber die Spizenschrauben hinaus

fortgesezt und zur Vermeidung der Beruͤhrung mit Reißerwerk und Lineal nach

der in der Figur erkennbaren Weise gebogen, so daß eigentlich ein Winkelhebel

gebildet wird, dessen mathematische Auffassung durch die Linien a1 und a2 angedeutet worden

ist. Das aͤußerste unter das Reißerwerk hinabreichende Ende der eben

genannten Fortsezung des Armes a ist gabelfoͤrmig aus einander gebogen und

mit zwei Spizenschrauben b1, b1 zur

Bildung einer horizontalen Kippungsachse versehen. Das Stuͤk c naͤmlich, welches an seinem oberen, dem Arme a

zugekehrten Ende mit einem rechtwinklichen Ansaze versehen ist, soll mittelst zweier

in die entgegen liegenden Seiten dieses Ansazes eingebohrten Punkte, an den

Spizenschrauben b1

zwischen dem gabelfoͤrmigen Ende des Armes a

drehbar befestigt werden; und da ferner die untere angebogene Platte aufgeschlizt

ist, so kann der Arm d mittelst zweier in ihm

befestigter und durch den eben bezeichneten Schliz hindurchtretender

Schraubenspindeln durch zwei Muttern in einer solchen Lage an dem Stuͤke c befestigt werden, daß wenn die in a eingesezte Nadel

eine Ebene A in dem Punkte 1, die Nadel des Armes d aber eine andere darunter liegende Ebene B im Punkte 2 beruͤhrt, ein von 1

herabgefaͤlltes Perpendikel den Punkt 2 trifft. Die Hoͤhe der Ebene

A uͤber der Ebene B bestimmt sich dadurch, daß das vom Mittelpunkte der Schrauben b auf die Ebene gefaͤllte Perpendikel dem

Abstaͤnde vom Durchschnittspunkte des lezteren mit der Ebene bis zum Punkte 1

gleich seyn muß, woraus sich dann ergibt, daß die Linie a1 als Hypothenuse eines

gleichschenkligen, rechtwinkeligen Dreieks unter einem Winkel von 45° die

Horizontalebene A trifft, und daß außerdem der Arm d unter derselben weggefuͤhrt und etwas

uͤber die Ebene B erhoben werden kann, ohne die

Ebene A zu treffen. Wenn man nun den Arm a um einen gewissen Winkel dreht, so wird dadurch auch

die Fortsezung des Armes a um einen gleichen Winkel gedreht werden, und folglich der

Aufhaͤngungspunkt fuͤr den Arm c der Ebene

B naͤher gebracht werden, wovon die Folge

ist, daß die verbundenen Stuͤke c und d auf der Ebene B bis zum

Punkte 4 vorwaͤrts geschoben werden. Da indeß die Linie a1, unter einem Winkel

von 45° die Ebene A trifft, so wird nach der

Drehung um den Winkel φ ein von der Nadelspize auf die Ebene A gefaͤlltes Perpendikel nicht mehr den Punkt 1,

sondern den Punkt 3 treffen, wobei bemerkt werden muß, daß der Abstand x der Hoͤhe Y sehr

nahe gleich ist, so daß also bei einer Drehung des Armes a um einen nicht zu großen

Winkel die

Nadelspize um eben so viel zur Seite geschoben wird, als man sie in die Hoͤhe

hebt. Es muͤssen aber auch die Laͤngen- und

Winkelverhaͤltnisse des Armes a und seiner

Fortsezung so gewaͤhlt seyn, daß nach der Drehung die Nadel des Armes d gerade so weit auf der Ebene B vorgeschoben ist, wie die Nadel in a auf der

Ebene A, so daß also ein von 3 herabgefaͤlltes

Perpendikel abermals den Punkt 4 treffen wird, und daß außerdem noch der Punkt b1 der Ebene B so nahe ist, daß der Winkel, unter welchem die Linie

d1 die Ebene B trifft, hoͤchstens 15° betraͤgt.

Wenn dieser Zwek erreicht worden ist, so wird die Nadelspize von d jedes Mal die Horizontalprojection der Nadelspize in

a seyn. Das richtige Verhaͤltniß der

Laͤnge von a2 zu

a1 und die dazu

noͤthige Winkelgroͤße v kann entweder

durch unmittelbare und empyrische Constructionsversuche auf dem Papiere oder auch

durch Rechnung gefunden werden. Die Verbindung des Armes d mit dem Stuͤke c in der bezeichneten

Weise geschah aus zweierlei Ruͤksicht; naͤmlich zuerst, um den Arm d so lange leicht genug stellen zu koͤnnen, bis

ein mit a beschriebener und von der Nadel in a bezeichneter Kreisbogen genau so groß wird wie der von

d beschriebene und von seiner Nadel dargestellte,

und dann auch zweitens, damit der Arm d nicht so bald an

die Ebene A trifft, wie er es thun wuͤrde, wenn

er unmittelbar von b herabhinge, indem sonst die mit

dieser Vorrichtung zu beziehenden Flaͤchen nur sehr klein seyn

wuͤrden, waͤhrend sie jezt so lang seyn koͤnnen, wie dieß in

der Figur die Linie A1

anzeigt.

Es ist nun die Ebene B die Oberflaͤche einer

gefirnißten Kupfertafel, die in d eingesezte Nadel

scharf und gehaͤrtet, und die Ebene A, die

Oberflaͤche des zu copirenden Reliefs, so wie die in a eingesezte Nadel

schlank, aber vorn fein abgerundet, hart und polirt. Ferner ist durch ein auf a befestigtes Gewicht z dem

vorderen Theile dieses Armes einiges Uebergewicht gegeben, wodurch also die Nadel in

a stets auf das Relief herabgedruͤkt wird.

Wenn man den Arm a mit der Hand ergreift, ihn um die

verticale Zapfenachse im Kreise uͤber das Relief fuͤhrt und dabei die

Reliefnadel sorgfaͤltig uͤber die Erhabenheiten desselben hinweghebt,

so wird auch die scharfe in d eingesezte Nadel in die

Kupferplatte zuerst der Hauptform nach einen Kreisbogen von gleicher Laͤnge,

und zugleich die Horizontalprojection der von der Reliefnadel beschriebenen krummen

Linie beschreiben, woraus sich ergibt, daß zuerst die Copie in gleicher Lage und

Groͤße auf der Platte erscheinen und dann auch von aller Verzerrung befreit

seyn muß. Es bleibt mir nun noch die Beweisfuͤhrung dafuͤr

uͤber, daß ein Abfallen der Nadel unter keinen Umstaͤnden vorkommen

und deßhalb also auch keine noch so steile Partie eines Relief unberuͤhrt bleiben kann.

Die steilen Ebenen, von denen die Nadel abgleiten koͤnnte, moͤgen nun

so liegen, wie dieß in der Figur 15 angedeutet ist.

Es sey in Fig.

15 Grundriß und Aufriß eines Reliefs gezeichnet, welches eine solche Lage

gegen den Arm a hat, daß seine steile Abdachung nicht

allein der lezteren Vorrichtung gerade zugekehrt ist, sondern auch noch senkrecht

gegen die Bewegungsrichtung des Lineals ablaͤuft. Wenn man sich die

Nadelspize auf den hoͤchsten Punkt des Reliefs gestellt denkt, so erkennt man

sogleich, daß sie sich daselbst zu halten unvermoͤgend ist. Sie wuͤrde

also herabfallen und die Grundflaͤche des Reliefs im Punkte 1 schneiden. Das

Relief tangirt also im Punkte 1 die Kugeloberflaͤche, deren Mittelpunkt

fuͤr den Fall eine bestimmte Entfernung von 1 haben muß, waͤhrend

dieselbe Kugeloberflaͤche die Grundebene des Reliefs in dem Kreisbogen 1....1

schneidet, d. h. wenn man zuerst die Grundflaͤche des Reliefs mit Linien

bezieht, so wird man einen Punkt desselben finden, von welchem erhoben die Nadel die

Spize des Reliefs gerade beruͤhren wird. Wenn man also waͤhrend der

Erhebung des Armes a bis zur Beruͤhrung des

Reliefs den Arm d uͤber die Platte erhebt und ihn

dann herabsinken laͤßt, so wird die Nadel in d

die. Horizontalprojection des bezeichneten Beruͤhrungspunktes andeuten.

Bringt man das Lineal, und also den Mittelpunkt der Kugel, dem Relief um eine

bestimmte Entfernung naͤher, so wird zuerst, wenn man den Arm a uͤber die Grundflaͤche des Reliefs

zieht, diese von der eingebildeten Kugeloberflaͤche in dem Kreisbogen 2...2

durchschnitten, und wenn man den Arm bis zum Relief erhebt, so wird die Nadelspize

den Punkt 2 treffen, von dem sie nicht mehr abgleiten kann. Wenn man jezt den Arm in

drehende Bewegung sezt, und dabei die Reliefnadel immer sorgfaͤltig an die

Oberflaͤche des Reliefs druͤkt, so wird diese nach Maaßgabe der Form

des Reliefs um dasselbe sich herumbewegend wieder in den Punkt, von dem sie ausging,

zuruͤkgelangen, also eine geschlossene krumme Linie bilden, d. h. die Punkte

an dem Relief bezeichnen, wo die eingebildete Kugeloberflaͤche das Relief

durchschneidet. Die Nadel in d wird also die Horizontalprojection der Durchschnittsfigur einer

Kugel von dem bezeichneten Halbmesser mit dem

Relief darstellen. Wenn man so mit der Fortbewegung des Lineals

sortfaͤhrt, so werden in der Zeichnung so lange geschlossene Figuren

entstehen, bis die Nadel den Durchschnittspunkt des Reliefs mit seiner

Grundflaͤche trifft, und es werden deßhalb die Linien etwa die Form erhalten,

wie ich sie in dem Grundrisse der Zeichnung anzudeuten versucht habe. — Hat

endlich die stelle Ebene die Lage, wie sie Fig. 16 andeutet, so daß

also die Ebene b vom Lineale abgekehrt ist, so erkennt

man sogleich, daß

ein Abfallen gar nicht Statt finden kann. Eine andere Lage, als sie in Beziehung auf

die Richtung des Lineals bezeichnet ist, gibt es indeß nicht mehr, und ein Abfallen

der Nadel ist also durchaus unmoͤglich, sobald man mit Sorgfalt die

Reliefnadel auf dem Relief fortfuͤhrt. Ich laͤugne nicht, daß es erst

einiger Uebung bedarf, um die Art und Weise, wie die Nadel den mathematischen

Gesezen zu Folge an einer steilen Flaͤche von beliebig gekruͤmmter

Form hinauf- und hinablaufen muß, gleich aus der Form des Reliefs in so fern

beurtheilen zu koͤnnen, daß man die Nadel mit der Hand nicht etwa nach der

entgegengesezten Richtung hindruͤkt. Beim Hinabgleiten der Nadel wird nie

eine Schwierigkeit eintreten koͤnnen, wohl aber da, wo man an einer steilen

Flaͤche die Nadel heraufbewegt, indem man den Arm dann nicht mehr in der

vorigen, sondern in einer dieser gerade entgegengesezten Richtung fortfuͤhren

muß. Bei einiger Ueberlegung wird man sich indeß sehr bald eine solche Uebung

verschaffen koͤnnen, daß man ohne Anstand und bei jeder Form des Reliefs,

ohne Fehler zu machen, wohl 6 bis 8 Linien in der Minute ziehen kann. Wenn die

Fuͤhrung des Armes a nicht mit der Hand, sondern mittelst eines Mechanismus

geschehen sollte, so ist ein Abfallen der Nadel nicht zu verhindern, wenigstens

nicht bei der eben beschriebenen Vorrichtung, und vielleicht muß man wohl

uͤberall darauf verzichten, so wuͤnschenswerth es auch sonst wohl seyn

moͤchte.

Der Tisch A3, auf welchen

mittelst etwas Klebewachs das Relief befestigt werden kann, muß nun mittelst

Schrauben je nach der Dike der Basis des Reliefs so stellbar seyn, daß die Linie a1 gegen die

Flaͤche der Reliefbasis einen Winkel von 45° macht; es muß ferner die

Reliefnadel etwas, laͤnger aus dem Arme a

hervorragen, als die Hoͤhe des Reliefs betraͤgt, und die Radirnadel in

d muß sehr sorgfaͤltig auf die Platte B senkrecht gerichtet werden. Dem Tische A3 habe ich die

Einrichtung gegeben, wie sie die Fig. 17 zeigt. Ferner

koͤnnen mit dieser Vorrichtung nur Reliefs gearbeitet werden, welche eine

gewisse Breite nicht uͤberschreiten; denn da die Linien, durch welche die

Zeichnung dargestellt wird, saͤmmtlich excentrische Kreisbogen sind, welche

zum Halbkreise verlaͤngert sich durchschneiden und deßhalb nicht

aͤquidistant bleiben, so wuͤrde, wenn man ein Relief copiren wollte,

dessen Breite dem Durchmesser des eben bezeichneten Kreises gleich kaͤme, die

Zeichnung desselben an ihren Enden einen viel dunkleren Ton als in der Mitte zeigen.

Wenn, wie dieß bei meiner Maschine der Fall ist, der Halbmesser des Kreisbogens etwa

8 Zoll betraͤgt, so darf das Relief hoͤchstens eben so und

gewoͤhnlich nur etwa 6 bis 7 Zoll breit seyn. ie Laͤnge desselben wird

bei den Dimensionen

meiner Vorrichtung etwa 10 Zoll betragen koͤnnen. Wenn es noͤthig ist

groͤßere Reliefs zu copiren, so kann man bei groͤßeren Dimensionen der

Arme diesen Zwek leicht erreichen. Man braucht nur auf das Reißerwerk f ein Gestell von hinreichender Hoͤhe

aufzuschrauben und zwischen zwei Spizen eine verticale Achse anzubringen, an welcher

durch zwei andere Spizen eine horizontale Kippungsachse fuͤr den Arm in

solcher Hoͤhe gebildet wird, daß ein Arm von der verlangten Laͤnge

doch noch unter einem Winkel von 45° auf die Reliefbasis herabhaͤngt.

Aber auch nur fuͤr große Reliefs moͤchte ich den Gebrauch von so

langen Armen, und fuͤr kleinere solche von der bezeichneten Groͤße

empfehlen.

Will man ein Relief copiren, so waͤhlt man zuerst eine solche Lage der Linien,

wovon man vermuthet, daß durch ihre Anwendung ein guter Effect der Copie erlangt

wird. Dann bestimmt man die Weite der Linien nach der Groͤße des Reliefs und

der Feinheit seiner einzelnen Partien, und stellt danach die Schraube r3. Man befestigt dann

die Platte auf dem Tische A und uͤber ihr den

Tisch A3 mit dem Relief

in einer solchen Lage, daß die Zeichnung den gewuͤnschten Plaz auf der Platte

einnimmt. Dann, nachdem der Reliefstichel den Anfangspunkt fuͤr seine

Wirksamkeit erreicht hat, laͤßt man den Arm d mit

der Nadel auf die Platte herab und zieht so die erste Linie. Nun hebt man den Arm

d mittelst eines darum geschlungenen

Baͤndchens wieder in die Hoͤhe; erhebt den Arm a ebenfalls von dem Relief, und fuͤhrt so beide wieder in ihre

anfaͤngliche Lage zuruͤk, worauf man das Lineal in gehoͤriger

Weite vorwaͤrts bewegt und dann die zweite Linie zieht u. s. f. Von Zeit zu

Zeit darf man nicht unterlassen, den Aezgrund, welcher sich der Nadel

anhaͤngt, mit einer Federfahne oder einem Pinsel rein abzuwischen.

Die Gravirung, welche man auf diese Weise erhaͤlt, wird in die Platte erst

durch die Wirkung einer Aezfluͤssigkeit bis zur gehoͤrigen Tiefe

geaͤzt. Da sie auf der Platte dieselbe Lage hat, wie das Original, und daher

im Abdruke verkehrt erscheinen wuͤrde, so werden sich dazu nur solche

Gegenstaͤnde eignen, wobei es gleichguͤltig ist, ob sie die

entgegengesezte Lage, wie das Original, haben oder nicht. Platten, in welche

Personen, solche Handlungen ausfuͤhrend, welche nur, wie z. B. das Schreiben,

mit der rechten Hand vollbracht werden, ferner Inschriften etc. gravirt sind,

koͤnnen nicht zum Abdruke angewendet werden; es eignet sich aber diese

Vorrichtung zur Gravirung von Gegenstaͤnden in Metallflaͤchen, welche

zum Zierrathe dienen sollen, wie z. B. zur Darstellung des Abendmahls auf

Hostientellern u. s. w. Da dergleichen Faͤlle haͤufig vorkommen

koͤnnen, so habe ich eines Theils deßhalb diese Vorrichtung so genau beschrieben, andern

Theils aber hauptsaͤchlich auch darum, weil sie mit den zu II. und III. zu

gebrauchenden nach gleichem Principe wirkt, und ich mich deßhalb im Folgenden etwas

kuͤrzer fassen kann.

II. Wenn die Zeichnung eines Reliefs verkehrt auf die

Platte gebracht werden soll, so unterscheidet sich die dazu dienende Vorrichtung von

der vorher beschriebenen nur sehr wenig. Die Seitenansicht derselben zeigt die Figur 18. Das

Relief wird auf der oberen Flaͤche des in Fig. 17 gezeichneten

Tisches A3 mit etwas

Klebewachs befestigt, und die zu gravirende Kupferplatte wird, statt wie vorhin auf

den Maschinentisch A, jezt unter den Tisch A3 so geschraubt, daß

die gefirnißte Flaͤche derselben dem Tische A

zugekehrt ist. Der Tisch A3 ist ein Rahmen, der aus acht mit einander rechtwinklich verbundenen und

aus vier diagonalen Leisten besteht. Diese lezteren bilden vier diagonale Nuten, in

welchen die Schrauben 1...1, mit welchen die Kupferplatte unter dem Tische

angeschraubt wird, nach Maaßgabe der Groͤße der lezteren festgestellt werden

koͤnnen. Der Arm hat genau dieselbe Form und Groͤße, wie er in Fig. 14

gezeichnet ist, und nur der Arm d ist so construirt, daß

die in ihm befestigte Radirnadel statt wie vorhin nach Unten, so jezt nach Oben

gerichtet ist. Da das eigene Gewicht des Armes d ihn

herabzieht, so ist es noͤthig durch den Druk einer Feder 1 ihn gegen die

Kupferplatte zu pressen. Diese Feder ist unter dem Arm d

mit Schraͤubchen in langen Loͤchern befestigt, damit man, je nachdem

die Feder mehr oder minder lang von ihrer Befestigung absteht, die Spannkraft

derselben bis zum richtigen Maaße vermehren oder vermindern kann. Außerdem ist an

dem Ende dieser Feder ein Roͤllchen in der Bewegungsrichtung des Armes d befestigt, mit welchem sie sich gegen die

Oberflaͤche des Maschinentisches stuͤzt. Wenn die Radirnadel von der

Kupferplatte entfernt werden soll, so muß ein Druk auf den Arm d von Oben nach Unten erfolgen, welcher den von der

Feder 1 in entgegengesezter Richtung ausgeuͤbten uͤbertrifft. Zu dem

Zweke ist auf dem Arme a eine starke Feder 2 befestigt, welche so auf den Arm d trifft, daß sie die Kraft der Feder 1

uͤberwindend den lezteren so lange herabdruͤkt, bis das an demselben

in einem Gehaͤuse befestigte Roͤllchen 3 auf den Maschinentisch

stoͤßt. Da aber abwechselnd die Radirnadel bald mit der Kupferplatte in

Beruͤhrung gebracht, bald wieder von derselben entfernt werden muß, so ist

auf der hinteren Flaͤche der Fortsezung des Armes a eine Stuͤze 4 festgeschraubt, in welcher ein zweiarmiger Hebel

drehbar befestigt ist. Wenn man in die an dem vorderen Ende der Feder 2 angebrachte

Oehse einen Faden knuͤpft, diesen uͤber die Rolle 5 leitet und an dem

kuͤrzeren Ende des genannten Hebels befestigt, so kann man bei richtiger

Spannung des Fadens die

Feder 2 vom Arme d abziehen. Die Fig. 18 zeigt den

Augenblik, wo dieses leztere der Fall ist, d. h. wo die Radirnadel gegen die

Kupferplatte gepreßt ist und wo zugleich der Hebel 4 durch einen Federhaken 6 in

dieser Lage so lange festgehalten werden muß, bis man durch ein Zuruͤkbiegen

des Federhakens dem Hebel seine freie Beweglichkeit zuruͤkgibt. Dadurch, daß

die Flaͤche des Reliefs und der Kupfertafel nach entgegengeseztem Sinne

gerichtet sind, muß die Zeichnung auf lezterer eine dem Originale entgegengesezte

Lage erhalten.

Wenn mit dieser Vorrichtung gearbeitet werden soll, so befestigt man das Relief und

die Kupferplatte an dem Tische A3 in richtiger Lage, und verbindet den lezteren

durch einige Holzschrauben mit dem Maschinentische A.

Waͤhrend der Zeit druͤkt die Feder 2 den Arm d gegen die Oberflaͤche des Tisches A,

und nur dann erst, wenn man eine Linie ziehen will, hemmt man die Wirkung der Feder

2. Nach jeder gezogenen Linie muß dann der Arm a wieder auf den anfaͤnglichen

Punkt zuruͤkgefuͤhrt und waͤhrend dessen der Arm d herabgedruͤkt werden u. s. f. Wenn man den sich

an der Nadel festsezenden Aezgrund immer entfernt, so ist ein Beobachten der

Gravirung waͤhrend der Arbeit ganz uͤberfluͤssig. Diese so

einfache Vorkehrung zum Verkehrtzeichnen durch einen auderen zusammengesezteren

Mechanismus zu ersezen, um waͤhrend der Arbeit die Platte stets vor Augen

haben zu koͤnnen, scheint mir nicht rathsam, da in den meisten Faͤllen

ein Fehler durch Beobachten weder verhuͤtet noch verbessert werden kann.

III. Soll das Relief im verjuͤngten Maaßstabe

copirt werden, so ist hier wieder zu unterscheiden:

α) ob die Copie in gleicher Lage, oder

β) ob sie in verkehrter Lage zu dem Originale auf

die Platte uͤbertragen werden soll.

α) Fuͤr diesen ersteren Fall muß der

anzuwendende Mechanismus die Eigenschaften haben, daß erstlich die Laͤnge der

auf der verkleinerten Copie gezogenen Linien, dann der Abstand je zwei auf einander

folgender Linien, und endlich die Groͤße der Ausweichung der Radirnadel in

dem richtigen Verhaͤltnisse zu denselben Dimensionen des Originals nach

Maaßgabe der gewuͤnschten Verkleinerung dargestellt werden; denn es ist

einleuchtend, daß nur durch eine genaue Erfuͤllung der genannten Bedingungen

eine richtige Copie entstehen kann. Der Arm a ist bei dieser Vorrichtung nicht wie

bei den fruͤheren uͤber seinen Aufhaͤngungspunkt hinaus

fortgesezt, sondern es wird an demselben unmittelbar durch eine Klemmvorrichtung,

welche der unter Nr. 3 beschriebenen Armatur h3 nicht unaͤhnlich ist, der Arm a1, auf die Weise befestigt, wie dieß Fig. 19 zeigt.

Lezterer kann durch die erwaͤhnte Klemmvorrichtung an jeder beliebigen Stelle

des Armes a befestigt, und seine Laͤnge durch die

aus der Figur ersichtliche Einrichtung bis zum richtigen Maaße verkuͤrzt und

verlaͤngert werden. Zugleich ist er so gebogen, daß er die am weitesten

vorspringenden Theile des Reißerwerks nicht beruͤhrt. An diesem Arme ist nun

ganz wie bei den fruͤher beschriebenen Vorrichtungen der Arm d an Spizenschrauben aufgehaͤngt. Je

naͤher der Arm a1

an der Drehungsachse des Armes a befestigt wird, um so

geringer wird bei jeder Drehung des lezteren die Ortsveraͤnderung des Punktes

c seyn, und als Folge davon wird auch die im Arme

d befestigte Radirnadel weniger weit

vorwaͤrts geschoben werden. Wenn also, wie dieß in Fig. 19 so angenommen

worden ist, die Copie in der Haͤlfte der wahren Groͤße dargestellt

werden soll, so wird der Arm a1 ungefaͤhr in der Mitte des Armes a

befestigt werden muͤssen, und der Arm a1 muß dabei die Laͤnge haben, wie dieß die

Figur angibt. Wenn nun ferner der Arm d so groß

gewaͤhlt wurde, daß bei einer um den Zapfen 9 vorgenommenen Drehung der von

der Reliefnadel beschriebene Kreis die doppelte Laͤnge des von der Radirnadel

erzeugten hat, so sind dadurch zwei der vorhin genannten Bedingungen

erfuͤllt, naͤmlich es werden die Laͤngen und Ausweichungen der

Copie das richtige Verhaͤltniß zu den von der Reliefnadel beschriebenen

haben. Es ist also nur noch nothwendig die Linien in der Copie in demselben

genannten Verhaͤltnisse naͤher an einander zu legen, wie sie die

Reliefnadel auf dem Originale beschreibt. Um diesen Zwek zu erreichen, liegt die

Kupferplatte nicht auf dem Maschinentische A, sondern

sie ist auf einem Wagen von besonderer Einrichtung befestigt. Dieser Wagen ruht auf

4 Raͤdern, welche zwischen Spizen leicht und dabei sicher drehbar sind;

ferner sind die Raͤder dieses Wagens an ihren aͤußeren Raͤndern

scharf zugedreht, damit der Wagen in dreiseitig prismatischen Geleisen sicher und

ohne zur Seite auszuweichen, nach der Richtung der Bewegung des Lineals hin und her

bewegt werden kann. Ein Gewicht 3, welches vermittelst eines Fadens an dem Wagen

befestigt ist, dient dazu, um denselben in der eben genannten Richtung in seinem

Geleise vorwaͤrts zu ziehen, wenn dieß nicht durch ein gegenwirkendes Gewicht

verhindert wuͤrde. Es ist naͤmlich an dem hinteren Ende des Wagens ein

Kettchen befestigt, welches uͤber eine Rolle 1 geleitet wird, die um eine

verticale Achse im Horizonte drehbar ist. Auf derselben Achse und centrisch mit der

Rolle 1 ist eine andere Rolle 2 angebracht, deren Halbmesser von dem der ersteren

nach den gleich darzustellenden Verhaͤltnissen verschieden seyn muß. Da

naͤmlich um diese Rolle zuerst ein Faden geschlungen ist, an welchem ein

auf den Tisch A gelegtes Gewicht 4 befestigt wird, und

uͤberdieß in entgegengesezter Richtung ein Kettchen von demselben nach dem

Haͤkchen g3 der

Rolle g2 gefuͤhrt

ist, so uͤberzeugt man sich von folgendem Thatbestande. Das Gewicht 3 sucht

den Wagen in seinem Geleise vorwaͤrts zu ziehen, kann dieß aber nicht, da die

gleitende Reibung des Gewichtes 4 auf dem Tische A

groͤßer ist, als daß sie von dem Gewichte 3 uͤberwunden werden

koͤnnte. Wenn nun aber vermittelst der Klemmvorrichtung (h und h1) das Lineal und also auch die Rolle

vorwaͤrts bewegt wird, so wird dadurch auch die Rolle 2 gedreht, das Gewicht

4 vorwaͤrts geschoben, und der Wagen durch die Wirkung des Gewichtes 3 so

weit in seinem Geleise vorwaͤrts gerollt, als es die Rolle 1 erlaubt. Wenn

der Durchmesser dieser Rolle z. B. dem Halbmesser der Rolle 2 gleich waͤre,

so wuͤrde dadurch der Wagen in seinem Geleise jedes Mal um die Haͤlfte

derjenigen Entfernung vorwaͤrts rollen, um welche man das Lineal

vorwaͤrts bewegte. Gesezt, man haͤtte mit der Radirnadel eine Linie

auf der Platte gezogen, welche mit einer anderen auf dem Relief correspondirt, und

man bewegte nun das Lineal um eine gewisse Entfernung vorwaͤrts, so

wuͤrde, wenn die Kupferplatte ihren Ort nicht verließe, die Radirnadel eine

Linie beschreiben koͤnnen, deren Entfernung von der ersteren der eben

genannten Entfernung vollkommen gleich seyn muͤßte. Da aber zugleich die

Kupferplatte in dem vorhin bezeichneten Falle um die Haͤlfte der genannten

Entfernung in gleichem Sinne vorwaͤrts gelaufen ist, so kann die Entfernung

der nun von der Radirnadel erzeugten Linie nur die Haͤlfte von der

erwaͤhnten Entfernung betragen. Waͤre ferner z. B. die Rolle 1 so groß

wie die Rolle 2, so wuͤrde die Radirnadel stets dieselbe Linie beschreiben

muͤssen. Bezeichnet also e die Entfernung, um

welche das Lineal vorwaͤrts bewegt wird, r den

Halbmesser der Rolle 1 und R denjenigen der Rolle 2,

endlich E die Entfernung, welche die von der Radirnadel

gezogenen Linien erhalten, so ist:

E = e - e r/R

und aus dieser Gleichung laͤßt sich fuͤr jeden gewuͤnschten Grad

der Verkleinerung das Verhaͤltniß der Halbmesser beider Rollen zu einander

berechnen. Soll z. B. das Verhaͤltniß der Copie zu dem Originale wie 3 : 4

seyn, so muß auch E = ¾ e u. s. w. seyn. Nach dieser Gleichung ergeben sich fuͤr

verschiedene Grade der Verkleinerung folgende Verhaͤltnisse:

Textabbildung Bd. 063, S. 108

Verhaͤltniß der Copie zum

Originale wie; So ist; Wenn R = 18′ ″

so ist r in Linien

Der Ort, wo die Rollen 1 und 2 auf dem Tische A befestigt

werden, wird in Fig.

1. durch die punktirte Zeichnung bei P

angegeben; auch wird diese Andeutung hinreichen, um die Richtung zu bezeichnen, nach

welcher die Faͤden und Ketten theils um die Rollen geschlungen, theils von

ihnen fortgeleitet werden muͤssen.

Das Geleise 5 ist auch in Fig. 1 im Grundrisse durch

punktirte Linien angegeben; es besteht aus zwei parallelen und durch

Querstuͤke mit einander verbundenen Leisten von Messing, in welche zwei

dreiekig prismatische Nuten gefeilt und geschliffen sind. Das ganze Geleise wird

endlich durch Holzschrauben auf dem Tische A

waͤhrend des Gebrauches befestigt.

β) Soll die Copie im verjuͤngten Maaße und

dabei verkehrt auf die Platte uͤbertragen werden, so hat man nur

noͤthig die Kupferplatte unter einem Wagen auf aͤhnliche Weise, wie

dieß unter II beschrieben wurde, zu befestigen. Die

Radirnadel wird dann durch den Druk einer Feder gegen die Kupferplatte gepreßt, und

durch eine andere nach Belieben wieder davon entfernt. Da die Sache durch die

fruͤhere Beschreibung aͤhnlicher Vorrichtungen deutlich genug gemacht

ist, so glaube ich mich dabei nicht laͤnger aufhalten zu muͤssen.

Die Gravirung geschlaͤngelter Linien zur

Darstellung bewegter Luͤfte und Gewaͤsser, ferner zur Andeutung

durchschnittener Gegenstaͤnde, kann mit meiner Maschine auf mannigfache Weise

geschehen. Im Folgenden werde ich drei verschiedene Vorrichtungen dazu kurz

beschreiben. Alle drei beruhen auf bereits erklaͤrten Saͤzen

uͤber Copirung von Reliefs.

α) wenn man (siehe Fig. 1) die Platte des

Reißerwerks so um ihren Zapfen dreht, daß sie rechtwinkelich gegen die Richtung des

Lineals gerichtet ist, und wenn man sie dann ferner durch Anziehen der

Schraubenmutter 93 in dieser Lage erhaͤlt, so

wird der Arm m dem an seiner Fortsezung befestigten zum

Guillochiren im Kreise dienenden Arme m5 so entgegengesezt seyn, daß die Nadel n diesseits und die Nadel n1 jenseits des Lineals sich befindet. Man

benuzt dann eine Schablone, die aus gutem hartem Holze so verfertigt ist, daß das

Profil derselben die verlangte geschlaͤngelte Linie bildet. Diese Schablone

wird naͤmlich auf dem Tische A so befestigt, daß

die Nadel n darauf trifft, und die Kupfertafel ist

zugleich so gelegt, daß sie oben von der Nadel n1 getroffen werden kann.

Wenn man das Reißerwerk laͤngs des Lineals fortbewegt, so wird dadurch die

Nadel uͤber die Erhabenheiten der Schablone gehoben und in die Vertiefungen

derselben hineinsinken, und die Nadel n1 wird an allen diesen Stellen auf der Kupferplatte

Abweichungen zeigen, welche resp. den Erhabenheiten und

Vertiefungen der Schablone gleich sind, d. h. sie wird die Verticalprojection der

von der Nadel n beschriebenen Linie bilden. Daß die

Schablone so breit wie die zu beziehende Flaͤche gemacht seyn muß, und daß

auch die Breite der Flaͤche selbst nur huͤchstens der Entfernung von

der Spize der Nadel n bis zu der der Nadel n1 gleich seyn kann,

ergibt sich auf den ersten Anblik. Wo diese Dimensionen zu gering sind, da kann man

die folgende Vorrichtung β) anwenden, welche in

Fig. 20

in einer Seitenansicht gezeichnet ist. Sie besteht aus einem Arme a, welcher in der Mitte an dem Viereke des conischen

Zapfens 9 mittelst Spizenschrauben aufgehaͤngt ist und deßhalb in einer

verticalen Ebene auf und ab bewegt werden kann. In das eine dem Arbeiter zugekehrte,

also diesseits des Lineals befindliche Ende ist eine Nadel n gestekt, welche auf die Schablone 5 trifft, waͤhrend in dem

gabelfoͤrmig gespaltenen Theile des anderen Endes ein kleinerer Arm um zwei

Spizen drehbar ist, in welchem die Radirnadel stekt. Unter derselben liegt die

Kupfertafel p. Wird das Reißerwerk laͤngs des

Lineals fortgeschoben, so tritt genau der unter α erwaͤhnte Fall ein.

Diese beiden Vorrichtungen haben indeß den Nachtheil, daß die Nadel n, welche uͤber die Schablone fuͤhrt,

uͤber diese nicht in der Richtung, in welcher der Arm kippen kann

fortgefuͤhrt wird und daß daher wohl ein Stoken Statt finden koͤnnte,

wenn man nicht immer sehr aufmerksam ist. Die unter γ beschriebene Vorrichtung, welche eigentlich nur eine Nachahmung

des von Hrn. Director Karmarsch angewendeten Mechanismus

zum Reliefzeichnen ist, kann leicht mit dem Reißerwerke der Maschine verbunden

werden, und erlaubt dann eine sehr genaue und leichte Arbeit.

γ) Nachdem die Gegengewichtsschrauben 5,5

entfernt und durch kuͤrzere Preßschraͤubchen ersezt worden sind, wird

an der Huͤlse f des Reißerwerks ein Gestell

befestigt, welches die Theile des zu beschreibenden Mechanismus tragen soll. Dieß

Gestell besteht erstlich aus einer Stange L, welche sowohl

an dem in der Mitte des Reißerwerks nach Hinten vorstehenden Schnabel desselben, als

auch an beiden Enden des Reißerwerks auf der Huͤlse f desselben durch Schrauben befestigt wird. Diese Stange hat nach beiden

Seiten des Schnabels hin Fortsezungen L1 und L2, welche beide an ihren Enden gabelfoͤrmig

gespalten sind, und von denen die erstere dazu dient, den Winkelhebel M in einer verticalen Ebene um Spizen drehbar zu

befestigen, waͤhrend die leztere einen Arm N,

welcher mit der Laͤnge des Lineals parallel laͤuft, zwischen zwei

Spizen so traͤgt, daß derselbe ebenfalls um diese Spizen in einer verticalen

Ebene kippen kann. Es ist ferner auf der Platte 10 des Reißerwerks eine senkrecht

stehende Saͤule O eingeschraubt, und diese durch

eine Stange S mittelst vier Spizenschrauben mit dem

Winkelhebel M verbunden. Endlich ist noch an die

Huͤlse des Reißerwerks die Feder F angeschraubt,

welche die Platte 10 um ihren Zapfen nach dem Lineal hin zu drehen bestrebt ist.

Wenn nun in dem Arme N eine Nadel befestigt ist und man

unter dieselbe eine Schablone von der beschriebenen Einrichtung, ferner die zu

beziehende Kupferplatte unter die Nadel des unter der Platte 10 aufgehaͤngten

Armes m legt, so muͤssen bei einer Bewegung des

Reißerwerks laͤngs des Lineals folgende Bewegungen Statt finden:

Die Feder F dreht die Platte 10 so lange um ihren Zapfen

und dadurch den Winkelhebel M so lange nieder, bis der

leztere den Kopf des Armes N getroffen und die in

demselben befindliche Nadel auf die Schablone gepreßt hat. Der Ort, wo von der Nadel

die Schablone zuerst getroffen wird, sey z. B. eine Vertiefung. Wird nun das

Neißerwerk laͤngs des Lineals fortgezogen, so muß der Arm N so viel um seine Achse kippen, daß die in demselben

befestigte Nadel uͤber die Erhabenheiten der Schablone weggleiten kann. Dieß

ist aber nicht anders moͤglich, als wenn zugleich der eine Arm des

Winkelhebels M um eben so viel gehoben und dadurch der

senkrecht stehende Arm desselben zuruͤkgedraͤngt wird. Da aber der

Winkelhebel mit der Platte 10 verbunden ist, so muß diese natuͤrlich sich

eben so viel, wie die Erhabenheit der Schablone betrug, um ihren Zapfen drehen. Es

geht daraus hervor, daß die im Arme m befestigte Nadel

auf der Kupferplatte das Profil der Schablone zeichnen wird.

Die Fig. 21

gibt den Grundriß und eine Seitenansicht der ganzen Vorrichtung.

Die Beschreibung der Maschine ist hiemit vollendet und wenn sie etwa meinen Lesern

complicirt erscheinen sollte, so bitte ich nur zu bedenken, daß der groͤßte

Theil der beschriebenen Mechanismen erst bei speciellen Faͤllen an der

Maschine befestigt wird, und daß diese daher fuͤr die meisten und

gewoͤhnlichen Faͤlle so einfach ist, daß gerade diese ihre Eigenschaft

besonders anerkannt wurde. Außer der Erklaͤrung der Abbildungen gebe ich jezt

nur noch einige Andeutungen, welche, wie ich hoffe, manchem der Leser dieses

Journals nicht uninteressant seyn duͤrften.

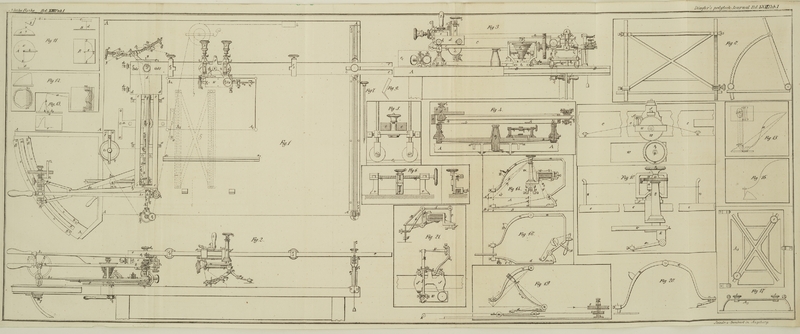

Erklaͤrung der Abbildungen aufTab. I.

Fig. 1 Grundriß

der Maschine im sechsten Theile der wahren Groͤße.

Fig. 2 Aufriß

derselben in demselben Maaßstabe.

Fig. 3 Querriß

derselben in demselben Maaßstabe.

Fig. 4

Querdurchschnitt nach der Linie X .... Y des GrudrissesGrundrisses in demselben Maaßstabe.

Diese Figur zeigt vorzuͤglich die Verbindung der Stange g mit dem Zapfen d3, und die Befestigung des Zapfens e1 in dem Tische A.

Fig. 5

Seitenansicht des Wagens e1 im dritten Theile der whrenwahren Groͤße.

Fig. 6

Correctionsvorrichtung fuͤr convergirende Linien im dritten Theil der wahren

Groͤße. Daneben gezeichnet ist ein dicht vor der Mutter der Schraube r3 genommener

Durchschnitt.

Fig. 7

Mittelpunktsspize, im sechsten Theil der wahren Groͤße.

Fig. 8 Gestell

zur Construction von Ellipsen. Außer dem Aufrisse ist auch noch eine Seitenansicht,

beide im sechsten Theil der wahren Groͤße, gezeichnet.

Fig. 9 Ansicht

einer abgekroͤpften Nadel zum Ellipsengraviren, in natuͤrlicher

Groͤße.

Fig. 10 Aufriß

und Grundriß der Vorrichtung zum Graviren von Cycloiden im dritten Theil der wahren

Groͤße.

Die Figuren

11, 12

und 13 sind

Skizzen, welche eben so wie die Figuren 15 und 16 nicht nach einem

bestimmten Maaße gezeichnet sind.

Fig. 14

Seitenansicht der Vorrichtung zum Reliefzeichnen im: sechsten Theile der wahren Groͤße. Zugleich ist aus dieser

Zeichnung die Form des in die Platte 10 des Reißerwerks eingesezten Schlittens k zu erkennen.

Fig. 17

Grundriß und Aufriß des Tisches, auf welchen das Relief befestigt wird, im sechsten

Theile der wahren Groͤße.

Fig. 18

Seitenansicht der Vorrichtung zum Verkehrtzeichnen von Reliefs im sechsten Theil der

wahren Groͤße.

Fig. 19

Seitenansicht der Vorrichtung zum Zeichnen von Reliefs im verjuͤngten

Maaßstabe, im sechsten Theile der wahren Groͤße.

Fig. 20

Seitenansicht der zweiten Vorrichtung zum Zeichnen geschlaͤngelter Linien im

sechsten Theile der wahren Groͤße.

Fig. 21

Grundriß und Aufriß der dritten Vorrichtung zum Zeichnen geschlaͤngelter

Linien im sechsten Theile der wahren Groͤße.

Die Maschine kann ihrer Einrichtung nach dazu benuzt werden, um entweder die

Einschnitte vermittelst einer Stahlnadel oder eines Diamantes unmittelbar in das

blanke Kupfer zu schneiden, oder um die Schraffirung nur in den Aezgrund der Platte

zu bringen, damit sie dann erst durch die Einwirkung einer Aezfluͤssigkeit in

die Platte bis zur gehoͤrigen Tiefe geaͤzt wird. Beide Manieren

koͤnnen und muͤssen der dadurch hervorzubringenden Abwechselung und

des malerischen Effectes willen auf derselben Platte vereint zur Anwendung gebracht

werden. Die erste Manier, die der sogenannten kalten oder trokenen Nadel, kann zur

Hervorbringung außerordentlich zarter und auch sehr tiefer und dabei ungemein reiner

Schraffirlagen benuzt werden. Sehr zarte und leichte Toͤne werden durch den

geringen Druk von 3 bis 6 Loth, starke und tiefe Taillen durch Gewichte von 1 bis 2

Pfund durch ein- oder mehrmaliges Hineingehen in dieselbe Linie

hervorgebracht. Linien, welche auf diese Weise und mit einem Gewichte von 16 Loth

geschnitten wurden, hielten an 4000 Abdruͤke aus, ohne von ihrer

anfaͤnglichen Schaͤrfe sichtlich zu verlieren, ein Umstand, der sich

durch das starke Zusammenpressen des Kupfers wohl erklaͤren laͤßt.

Sollen indeß nach der zweiten Manier die Schraffirungen durch Aezung in die Platte

gebracht werden, so gehoͤrt dazu einige Routine und ein gutes sicher

wirkendes Aezwasser. Die Taillen selbst muͤssen durchaus, wenn sie sonst nach

der Aezung nicht rauh und zerfressen erscheinen sollen, mit einer scharfen Nadel

oder Diamantspize, die die Oberflaͤche des Kupfers durchschnitt, verfertigt

seyn. Je leichter und zarter die hervorzubringenden Toͤne seyn sollen, desto

weniger tief, je dunkler sie aber ausfallen muͤssen, desto tiefer

muͤssen sie in die Metalloberflaͤche eingeschnitten seyn; denn da bei

einem gewaltsamen Eindruͤken der Nadel diese das Kupfer auch zu beiden Seiten

herausdruͤkt oder einen Grat bildet, so wirkt das aufgegossene Aezwasser

nicht bloß in der Tiefe des Striches, sondern es verzehrt auch zugleich den

aufgeworfenen Grat und hat bei einem richtigen durch Uebung zu erlernenden

Verhaͤltnisse der Starke des Drukes zur Aezzeit, den Strichen schon die

gehoͤrlge Tiefe gegeben, wenn der Grat derselben voͤllig

aufgeloͤst worden ist, so daß also das Aezmittel eigentlich die

Seitenwaͤnde der Linien gar nicht beruͤhren und sie nicht rauh fressen

kann. Wo dieses unterlassen ist und das Aezmittel also lange nicht allein die Tiefe

des Striches, sondern auch die Seitenwaͤnde desselben beruͤhren

konnte, werden die

Striche alle Mal rauh und zerfressen erscheinen. Im Allgemeinen kann ich sagen, daß

man fuͤr sehr zarte Toͤne mit einem Gewichte von 1 Loth und einer

Aezzeit von 5 bis 15 Minuten, bei mittleren Tinten mit einem Gewichte von 8 bis 10

Loth und einer Aezzeit von 20 bis 40 Minuten, und fuͤr sehr dunkle mit

Gewichten von 16 Loth bis 1 Pfund und einer Aezzeit von 45 bis 70 Minuten, bei einer

Temperatur von ungefaͤhr 18° R. und maͤßig scharfer

Saͤure gute Resultate erhaͤlt. Selbst wenn man auch die

groͤßten Vorsichtsmaßregeln befolgt, wird indeß ein geaͤzter Ton nur

durch ein gutes Aezmittel in der gewuͤnschten Vollkommenheit hergestellt

werden koͤnnen, und man wird durch das Zusammenwirken aller dieser

Umstaͤnde Linien radiren koͤnnen, die im Abdruke selbst von Kennern

ihrer Reinheit und Schaͤrfe nach, nicht wohl von den durch trokene Nadel

verfertigten unterschieden werden koͤnnen. Die Anwendung von

Salpetersaͤure und Wasser auf Kupfer ist zwar allgemein und in allen

Schriften uͤber diesen Gegenstand angegeben; dessen ungeachtet ist man damit

nicht bloß der Gefahr des Veraͤzens sehr ausgesezt, sondern die damit

gefertigten Striche behalten auch stets einen gewissen Grad von Rauhheit; denn da

mit dem Kupfer mehrere Substanzen chemisch verbunden sind, welche schwerer oder

leichter von der Salpetersaͤure aufgeloͤst werden als das Kupfer

selbst, so ist der Grund dieser Erscheinung wohl hierin zu suchen. Der Guͤte

eines hochgeachteten Kuͤnstlers verdanke ich die Mittheilung eines

Aezwassers, welches auf Kupfer angewendet die sichersten und vollkommensten

Resultate gibt. Man loͤst naͤmlich in reiner Salpetersaͤure

Kupferspaͤne und in gutem Weinessig Salmiak bis zur Saͤttigung auf und

mischt zu einem Theile der Saͤure etwa ⅓ der Salmiakaufloͤsung.

Nach der Klaͤrung und Filtrirung dieses Fludiums ist dasselbe zum Gebrauche

fertig und seine Wirksamkeit ist wohl vorzuͤglich durch die Bildung von

Koͤnigswasser bei der Vermischung von Salpetersaͤure und Salmiak

bedingt. Findet man dieß Aezwasser nach dem Aufgießen nicht wirksam genug, so kann

man dasselbe durch hinzugetroͤpfelte reine Saͤure bis zum richtigen

Maaße verstaͤrken; im Gegentheile aber durch Weinessig schwaͤchen. Von

Zeit zu Zeit muß dasselbe durch hineingeworfenes Kupfer und durch neue

Aufloͤsung von Salmiak in Weinessig auf den anfaͤnglichen normalen

Zustand zuruͤkgefuͤhrt werden. Eine absolute Wirksamkeit dieser

Aezfluͤssigkeit laͤßt sich eben so wenig wie bei jeder anderen

bestimmen, da diese zu sehr von der Temperatur und anderen Umstaͤnden

abhaͤngig ist; nur das wird dem Kupferaͤzer die Erfahrung bald lehren,

daß dasselbe Scheidewasser, welches bei gleicher Temperatur und unter anderen

scheinbar gleichen Umstaͤnden zu einer Zeit gar nicht wirken will, kurz

nachher vielleicht bis

zum Uebermaaße sich kraͤftig zeigt; daß die Wirkung desselben bei heller und

reiner Luft sich alle Mal kraͤftiger darstellt als bei truͤben und

neblichten Tagen, und daß fast durchgaͤngig die Vormittagsstunden dem Aezen

guͤnstiger sind als die Stunden spaͤt Nachmittags und Abends, selbst

bei voͤllig gleicher Temperatur. Nur die Erfahrung und der sichere Blik des

Kuͤnstlers kann hiebei helfen, damit das Uebel wenigstens so viel als

moͤglich vermindert wird.

Wie schon vorhin kurz erwaͤhnt wurde, benuzt man zum Einschneiden der Linien

in die Kupfer- oder Stahloberflaͤche entweder Stahlspizen oder

Diamante. Erstere, aus gutem englischem Gußstahl bestehend und bis zur gelben Farbe

nachgelassen, haben den Nachtheil, daß sie nach laͤngerem Gebrauche doch

immer etwas stumpf werden und dann eine ganz andere Taille hervorbringen als im

Anfauge, oder daß sie auch wohl gar im schlimmsten Falle durch Abbrechen ihre Spize

verlieren und so, wenn dieser Fall mitten in einer zu gravirenden Flaͤche

eintritt, die ganze Arbeit unbrauchbar machen. Die Diamante hingegen verlieren ihre

große Schaͤrfe fast nie, nur erfordern sie stets die sorgfaͤltigste

Reinigung vom anhaͤngenden Aezgrunde, und duͤrfen nur mit leichten

Gewichten beschwert zur Anwendung gebracht werden, da starker Druk ihre Fassung

zerstoͤrt und diesen so kostspieligen Artikel unbrauchbar macht. Im

Allgemeinen sind sie daher wohl nur da sehr anwendbar, wo ein hoͤchst

gleichmaͤßiger Ton durch milde Aezung hervorgebracht werden soll, wie dieß z.

B. zur Darstellung ebener Flaͤchen oder auch beim Copiren von Reliefs

erforderlich ist. Wo hingegen in einer Gravirung Licht- und

Schattentoͤne zur Hervorbringung eines malerischen Effectes erzeugt werden

sollen, da wird man selten allein durch die Verschiedenheit der Zeit, in welcher man

die Toͤne der Wirkung des Aezwassers aussezt, ausweichen koŬnnen.

Dunkle Partien muŬssen jedes Mal aus der Zusammenwirkung einer tieferen Taille

und einer laͤngeren Aezzeit entstehen, wenn anders die Striche in

erforderlicher Reinheit sich darstellen sollen; ja man wird sogar schon bei gleichen

Aezzeiten eine hinreichende Verschiedenheit des Tones durch die vermehrte oder

verminderte Schwere der den Griffel belastenden Gewichte erreichen koͤnnen.

In solchen Faͤllen ist die Anwendung der Diamante nicht am rechten Orte und

der Gebrauch der gewoͤhnlichen Spizen immer noch sehr mißlich. Da ich indeß

das Verfahren Turrels zur Application der Grabstichel

beim Stahlstechen, welches durch Hrn. Director Karmarsch

in den Jahrbuͤchern des polytechnischen Institutes veroͤffentlicht

worden ist, auch fuͤr die Radirnadeln in Anwendung gebracht und den

gluͤklichsten Erfolg davon verspuͤrt habe, so theile ich dasselbe hier

kurz mit. Die gewoͤhnlichen im Handel vorkommenden Stahlnadeln werden

naͤmlich noch ein Mal gelb nachgelassen und waͤhrend sie noch warm

sind, auf einem harten Amboß mit der Finne eines gut gehaͤrteten kleinen

Hammers unter stetem Umdrehen der Nadel durch schnell aufeinanderfolgende sanfte

Schlaͤge gehaͤmmert. Anfangs druͤken sich die

Hammerschlaͤge der Stahlnadel ein und sind auf derselben leicht bemerklich;

sobald indeß keine Eindruͤke mehr hervorgebracht werden, und die Nadel durch

die geschehene Zusammendruͤkung haͤrter geworden, beim Haͤmmern

einen ganz anderen Ton als anfangs hervorbringt, ist die Operation vollendet, da

sonst bei ihrer Fortsezung die Spize abgeschlagen wird. Bei einiger Uebung wird man

den rechten Zeitpunkt sehr leicht treffen koͤnnen. Die so zubereiteten Nadeln

halten bei ihrer Anwendung sehr lange aus; sie geben selbst bei großen

Flaͤchen und schweren Gewichten eine durch die Lichtbrechung

gleichmaͤßig dargestellte Ebene und sind der Gefahr des Abbrechens der Spizen

weit weniger ausgesezt. Seitdem ich so zubereitete Nadeln anwende, habe ich mich

auch nur mehr dieser und selbst zu den feinsten und zartesten Tinten bedient, wobei

ich oft eine Flaͤche mit Linien, von denen 350 auf einen Zoll gehen, durchaus

gleichmaͤßig bezogen und der Kupferoberflaͤche eingeaͤzt

habe.

Das Vorige wird meiner Meinung nach eines Theils fuͤr den Mechaniker zur

Ausfuͤhrung der Maschine hinreichend seyn und anderen Theils dem

Kuͤnstler die Anwendung derselben genugsam erlaͤutern. Ich

fuͤge nur noch den Wunsch hinzu, daß wenn Jemandes Verhaͤltnisse ihm

die Anschaffung einer nach meinen Angaben construirten Maschine rathsam machen

sollten, er auch den Vortheil darin finden moͤge, der mir fuͤr meine

Zweke schon dadurch zu Theil geworden ist.

Tafeln