| Titel: | Ueber die Bleiweißfabrication; von J. G. Gentele. |

| Autor: | Johan G. Gentele [GND] |

| Fundstelle: | Band 63, Jahrgang 1837, Nr. XLI., S. 196 |

| Download: | XML |

XLI.

Ueber die Bleiweißfabrication; von J. G. Gentele.

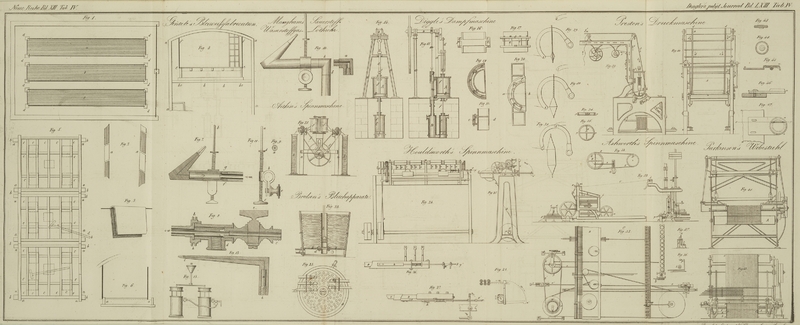

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Gentele, uͤber Bleiweißfabrication.

Das Bleiweiß ist eine Verbindung von Bleioxyd mit Kohlensaͤure. Wenn die

Verkalkung des metallischen Bleies unter Umstaͤnden erfolgt, welche die

Vereinigung des entstehenden Oxyds mit Kohlensaͤure beguͤnstigen, so

entsteht basisches kohlensaures Bleioxyd; diese

Verbindung bildet sich also immer, wenn das Blei nach dem sogenannten

hollaͤndischen Verfahren in Bleiweiß verwandelt wird; wird hingegen die

Aufloͤsung eines Bleisalzes mit Kohlensaͤure oder einem kohlensauren

Salze zersezt, so ist der Niederschlag neutrales

kohlensaures Bleioxyd.

A. Fabrication

des basischen Bleiweißes.

Die gewoͤhnliche und im Großen betriebene Fabrication dieses Products beruht

darauf, daß man Bleiplatten unter Mitwirkung von Waͤrme und Feuchtigkeit der

Oxydation und Einwirkung von Kohlensaͤure mittelst Essigdaͤmpfen

aussezt. Die Waͤrme, in welcher die Gefaͤße, worin das Blei den

Essigdaͤmpfen ausgesezt wird, laͤngere Zeit erhalten werden

muͤssen, kann man nun entweder durch eine Mistgaͤhrung entwikeln (hollaͤndisches Verfahren), oder man kann auch die

Verkalkungsgefaͤße in Kammern aufstellen, welche durch Oefen auf die

geeignete Temperatur geheizt werden.

I. Bereitung

des Bleiweißes durch Verkalkung des Bleies in Pferdemist.

1) Ginsezen und Beschikung der sogenannten

Loogen.

In ein gegen die Witterung geschuͤztes vierekiges Local von etwa 12 Fuß

Laͤnge, 8 Fuß Breite und 10 Fuß Hoͤhe, dessen vordere Wand oder

Eingang durch in Falzen laufende Bretter nach und nach theilweise geschlossen oder

geoͤffnet werden kann, und dessen uͤbrige Wandungen zwischen Balken

geschobene oder angenagelte Dielen sind, wird eine ½′ hohe Lage von

frischem Roßduͤnger mittelst hoͤlzerner Stoͤßel fest

eingestampft und mit Brettern so gut als moͤglich zur ebenen Flaͤche

ausgearbeitet. Nach Vollendung dieser Anlage wird ein aus vier einzelnen Brettern

bestehender 1′ hoher Kasten darin so zusammengesezt, daß die Bretter

desselben auf allen Seiten 1½′ von der Wand dieses Locals (welches ich

nach der Fabriksprache nun immer Looge nenne) abstehen,

also einen Zwischenraum von 1½′ lassen; dieser Zwischenraum wird

ebenfalls mit Roßduͤnger aufgefuͤllt. Derselbe dient zur Aufnahme der

sogenannten Calcinirtoͤpfe; diese werden

gewoͤhnlich aus gemeinem zaͤhem rothem Thon

auf der Toͤpferscheibe gedreht, sind beilaͤufig 9 bayer. Zoll hoch,

und oben 6–7″, unten aber nur 4–5″ weit und gut glasirt.

In einer Hoͤhe von 5″ vom Boden befinden sich in jedem solchen Topfe

zwei einander gegenuͤber liegende, ½″ lange Zapfen, auf welche

das in Rollen aufgewikelte und zur Verkalkung kommende Blei aufgelegt wird.

Diese Rollen werden aus langen Bleistreifen gemacht, welche man dadurch

erhaͤlt, daß man auf guß- oder blecheiserne Rinnen mit ebener

Flaͤche, die beilaͤufig 4″ weir sind, schmelzendes Blei gießt,

welches, wenn die Rinne horizontal liegt, zur duͤnnen ebenen Platte

auslaͤuft, die nach dem Erkalten abgenommen werden kann. Mit sechs solcher

Rinnen ist man im Stande vermittelst zweier Arbeiter, von denen einer abwechselnd

auf die leere Rinne gießaͤt maͤhrend der andere die gegossene Platte

entfernt, taͤglich 20 Cntr. Blei in Platten von 3′ Laͤnge,

4″ Breite und der Dike eines viertel oder halben Kronenthalers zu gießen. Das

Metall wird in einem eisernen Kessel geschmolzen und mit eisernen Loͤffeln

ausgeschoͤpft; man beobachtet dabei einen gewissen Hizgrad, der deßwegen

nicht zu hoch seyn darf, weil sich sonst auf der Oberflaͤche eine zu große

Menge von Oxyd (sogenannter Kraͤze) erzeugt, und man also an Blei verlieren

wuͤrde. Zu heiß gewordenes Blei, welches auch das schnelle Erkalten der

Gußplatten beeintraͤchtigt, muß durch Einbringen von kaltem Blei (einem zweiten Bleiblok) in den Kessel erkaltet werden.

Die aus den so gegossenen Platten gefertigten Rollen muͤssen der Groͤße

der Toͤpfe entsprechen und loker seyn, das heißt: die Flaͤchen des

neben einander liegenden Bleies sollen sich nicht, oder nur so wenig als

moͤglich beruͤhren, damit Raum zum Hindurchdringen der Essigdampfe

bleibt. Diese Rollen muͤssen natuͤrlich immer in Vorrath vorhanden

seyn.

Man fuͤllt nun die Calcinirtoͤpfe bis unter die hervorstehenden Zapfen

oder Traͤger mit dem zur Verkalkung dienenden Essiggemenge, wovon

gewoͤhnlich ¾ – 1 bayerische Maaß hiezu erforderlich ist;

hierauf werden die Toͤpfe in dem fuͤr sie bestimmten Raum der Looge

reihenweise eingesezt und jeder einzelne Topf mit einer Bleirolle, welche

gewoͤhnlich 4–5 Pfd. wiegt, beschikt. Nachdem der ganze Raum innerhalb

des Kastens mit den beschikten Toͤpfen ausgefuͤllt ist, bedekt man

dieselben haͤufig, was jedoch wenig nuzt, mit thoͤnernen Dekeln.

Jedenfalls muͤssen sie aber nun noch mit Brettern gut zugedekt werden, indem

man auf zwei uͤber sie gelegte Bretter, welche mit ihren Enden auf dem Kasten

aufliegen, ein drittes bringt, welches die zwischen beiden befindliche Fuge

verschließt. Wenn auf diese Art eine Reihe Toͤpfe in die Looge gebracht ist

(wozu zwei Arbeiter gewoͤhnlich acht Stunden brauchen), kommt auf die obere

Bretterlage abermals eine der ersten entsprechende Schichte von Pferdemist, welche

geebnet und fest getreten zur Aufnahme einer ueuen Reihe Toͤpfe zwischen

einem mit Pferdemist umgebenen Kasten dient. Auf diese kommt eben so eine zweite und

dritte Reihe u. s. w., bis der Raum der Looge angefuͤllt ist.

Bei der Beschikung sorgt man insbesondere dafuͤr: daß

a) moͤglichst viele Toͤpfe neben einander

in einem Raume zusammengesezt werden koͤnnen, weil das Blei gleichstark

verkalkt wird, es mag viel oder wenig davon in einem abgeschlossenen Raume

zusammengedraͤngt seyn;

b) daß das eingesezte Blei nicht mit dem im unteren

Theile der Toͤpfe enthaltenen Essig in unmittelbare Beruͤhrung kommt,

weil es sonst

verunreinigt wird, auch der Essig bald gesaͤttigt werden muͤßte und

dann keine verkalkenden Dampfe mehr entwikeln koͤnnte; ferner

c) daß dle Bretter, welche zur Bedekung dienen, recht

fest aufeinanderliegen, also keine Fugen zum Durchlaufen etwa dem Pferdemiste

anhaͤngender Feuchtigkeit, oder zum Durchstauben desselben bleiben;

ferner

d daß die durch die oberen Bleischichten auf die

Toͤpfe herabgebogenen Bretter dieselben nicht zerbrechen koͤnnen. Die

Toͤpfe muͤssen daher gleiche Hoͤhe haben, und man thut auch

gut, wenn man in der Mitte des mit Toͤpfen auszufuͤllenden Raumes

starke Dielen aufrichtet, welche einige Zoll uͤber die Toͤpfe

hinaufreichen und die auf sie herabgebogenen Bretter stuͤzen.

e) fuͤr guten Duͤnger. Die

Schoͤnheit des zu erzielenden Bleiweißes und die Wirksamkeit des

Verkalkungsmittels haͤngen großen Theils von der Wahl des Pferdemistes ab. Frischer Pferdemist, welcher nicht mit Stroh gemengt

ist, taugt nicht, indem er sich zu sehr erhizt und zu viel Schwefelwasserstoffgas

bei seiner faulen Gaͤhrung entwikelt, wodurch die Oberflaͤche des

Bleies geschwaͤrzt wird. Derselbe muß etwas mehr Stroh enthalten als

wirklichen Duͤnger, und vor der Anwendung fast tropfnaß gemacht werden,

jedoch nicht so stark, daß wenn er zur Bedekung gebraucht wird, eine braune

Fluͤssigkeit ablaufen und das unter ihm liegende Blei verunreinigen kann. Hat

man keinen solchen strohigen Pferdemist, so wendet man am besten ein Gemenge von

bereits gebrauchtem und frischem an; denn wenn derselbe sich zu stark erhizen

koͤnnte, wuͤrde die Verdampfung des in den Toͤpfen enthaltenen

Essigs zu sehr beschleunigt und also die Beruͤhrungszeit der Daͤmpfe

mit dem Bleie verkuͤrzt werden, so daß sie zum Theil unzersezt entweichen

muͤßten. Die geeignetste Temperatur zur Verkalkung des Bleies in Pferdemist

ist die von + 30 bis 40° R., wenn sie von einer Gaͤhrung des

Pferdemistes begleitet ist, bei welcher er die groͤßte Menge

Kohlensaͤure und moͤglichst wenig gelbfaͤrbende Dampfe

entwikelt. Wenn man die rechte Temperatur getroffen hat, faͤllt der Bleikalk

blendendweiß aus und haͤngt loker an dem Metall, waͤhrend er bei

vorausgegangener starker Erhizung hart, grau, und an manchen Stellen ganz

schwarzgrau wird.

Bei dieser Art der Verkalkung hat man natuͤrlich die Operation nicht sehr in

der Gewalt, und es kommt besonders darauf an, daß man

schon beim Einsezen der Toͤpfe die geeigneten allerdings nur durch mehrere

Versuche und Operationen zu erfahrenden Verhaͤltnisse trifft. Um zu erfahren,

wie weit die Erhizung gestiegen ist, stelle ich eine Blechroͤhre senkrecht in die Mitte der

Looge, in welcher ich an einem Bindfaden ein Thermometer in verschiedener

Hoͤhe aufhangen kann. Sollte sie zu stark geworden seyn, so kann man sie,

obgleich nur theilweise, dadurch vermindern, daß man die aͤußere Umgebung der

Kasten taͤglich einige Mal mittelst einer Gießkanne mit Wasser besprizt;

damit jedoch die Erkaͤltung hiedurch nicht zu rasch eintritt, darf man nie zu

viel Wasser auf ein Mal nachgießen und diese Operation nur in Zwischenraͤumen

von einem halben Tage wiederholen.

Um uͤber die geeignetste Sorte von Pferdemist Gewißheit zu erlangen, thut man

gut, wenn man bei jeder Verkalkungsoperation eine Tabelle anfertigt, aus welcher man

zulezt die taͤgliche Temperatur, das vorgenommene Begießen, das Gewicht des

eingesezten Bleies, so wie des daraus erhaltenen Bleikalks und des

ruͤkstaͤndigen Bleies ersieht. ES versteht sich, daß jedes Mal auch

eine Probe des gewonnenen Bleikalks zur Vergleichung mit den spaͤter zu

erzielenden Producten aufbewahrt werden muß.

2) Ueber den chemischen Proceß

waͤhrend der Verkalkung.

Wenn man einen gewoͤhnliches zum Theil mit Essig gefuͤllten Topf mit

einer Bleiplatte bedekt, welche man noch mit Flanell u.

dergl. uͤberlegt (theils um den Zutritt der Luft, und dadurch die freie

Verduͤnstung des Essigs zu verhindern, theils um die Waͤrme mehr

zusammenzuhalten) und ihn dann in einer Waͤrme von beilaͤufig

35° R. ruhig stehen laͤßt, so wird sich, je nach der Laͤnge der

Zeit, die innere und zum Theil auch die aͤußere Flache der Platte mit einer

diken Rinde von Bleiweiß uͤberzogen haben. Das Blei oxydirt sich in diesem

Falle auf Kosten des Essigs, welcher sowohl durch die Anziehung des Bleies zum

Sauerstoff, als durch die disponirende Verwandtschaft des Bleioxyds zur

Kohlensaͤure zerlegt wird, und sowohl den Sauerstoff zur Oxydation des Bleies

als die Kohlensaure zu Erzeugung des Bleisalzes liefert, waͤhrend

wahrscheinlich der noch uͤbrige Kohlenstoff und Wasserstoff in eine

aͤtherartige Fluͤssigkeit uͤbergeht, aͤhnlich

derjenigen, welche erhalten wird, wenn man essigsaure Metallsalze durch trokene

Destillation behandelt. Uebrigens hat die Erfahrung gezeigt, daß der Essig diese

Bleiweißbildung beschleunige, wenn er nicht ganz rein ist, sondern ihm ein

gaͤhrungsfaͤhiger Stoff, als Wein- oder Bierlager etc.

beigesezt wird. Der Zutritt der atmosphaͤrischen Luft ist dabei nicht nur

unnoͤthig, sondern selbst schaͤdlich, indem dadurch ein

unnoͤthiger Aufwand an Essig durch Verlust der

Daͤmpfe

entsteht, und die Bleiplatten abtroknen, wodurch die Bleiweißerzeugung gehindert

wird.Prechtl's technologische Encyklopaͤdie Bd.

II. S. 456.

Der als Verkalkungsmittel dienende Essig ist in den Bleiweißfabriken

gewoͤhnlich von solcher Staͤrke, daß eine Unze desselben 30 bis 32

Gran basisch kohlensaures Kali neutralisirt.

3) Ueber die Dauer der Verkalkung.

Binnen 6 bis 7 Tagen sucht man, um die Zeit der Einwirkung des Mistes auf die unteren

und oberen Schichten in keine zu große Differenz zu bringen, mit dem Einsaze einer

Looge fertig zu werden, was gut angeht, wenn jeden Tag eine Schichte Blei eingesezt

wird, die immer 10 bis 12 Cntr. betragen kann. Schon den dritten und vierten Tag,

also nach dem Einsaz der dritten und vierten Schichte, haben sich die unteren

erhizt; es entstehen Daͤmpfe, wovon ein betraͤchtlicher Theil an der

Oberflaͤche des Pferdemistes entweicht, und von nun an ist auch jedes Mal die

waͤhrend des Tags aufgelegte Schichte uͤber Nacht in Gaͤhrung

gerathen. Wenn der Pferdemist wenig Stroh enthielt und sehr schnell gaͤhrt,

so wird sich binnen 5 bis 6 Tagen die Temperatur auf 60 bis 70° R.

erhoͤhen, es sey denn daß man den Pferdemist begießt, wodurch die Erhizung

zwar vermindert, aber nicht regelmaͤßig geleitet werden kann. Enthaͤlt

hingegen der Pferdemist viel Stroh und geht langsam in Gaͤhrung uͤber,

so steigt auch die Temperatur langsamer und regelmaͤßiger und erreicht nur

selten 55° R. Von dieser Temperatur kann man aber die Looge durch Begießen

leicht herabstimmen. Die Gaͤhrung sezt sich hier natuͤrlich auch

laͤnger fort, und es haben daher, wie schon bemerkt wurde, die

Essigdaͤmpfe zu ihrer Bildung und Einwirkung auf das Blei viel laͤnger

Zeit, was nur vortheilhaft seyn kann. Wenn man beilaͤufig acht Tage nach der

Beschikung eine Reihe oͤffnet, so bemerkt man, daß die Verkalkung ziemlich

vorgeschritten ist; der das Blei oder den Kasten umgebende Mist ist halbschimmlicht,

feucht und raucht; die Essigtoͤpfe sind warm und die noch darin enthaltene

Fluͤssigkeit, welche schwach sauer schmekt, ist theils klar geblieben, theils

gelb geworden.

Nach abermaligem spaͤterem Oeffnen findet man die Verkalkung wieder weiter

vorgeschritten, aber innerhalb derselben Zeit nie mehr in so hohem Grade wie

fruͤher. War die Erhizung gehoͤrig regulirt worden, so ist der

gebildete Bleikalk selbst in der fuͤnften Woche, wo man die Looge am

vortheilhaftesten zur Entleerung oͤffnet, noch feucht, und daher in

Ruͤksicht auf die Gesundheit der Arbeiter am besten abzuklopfen. Bei

groͤßerer Erhizung wird derselbe compact und steinhart, wozu noch die

Anwendung von reinem Essig mitzuhelfen scheint, da bei Anwendung der genannten

Abgaͤnge diese Haͤrte bei weitem nicht so bedeutend wird.

4) Ausleeren der Toͤpfe und

Ausbeute.

Nach Verlauf von 5 bis 6 Wochen ist es am vortheilhaftesten die Loogen zu entleeren,

da die fernere Einwirkung des Essigs dann so unbedeutend ist, daß sie fuͤr

den durch laͤngeres Warten entstehenden Zeitverlust nicht

entschaͤdigt. Man nimmt daher mit der gehoͤrigen Vorsicht, um eine

Verstaͤubung und das Durchfallen einzelner Pferdemist-Stuͤkchen

in die Toͤpfe zu verhindern, zuerst von der obersten und nachdem die

Toͤpfe beseitigt wurden, von der naͤchstfolgenden Schichte die

Pferdemistdeke weg, reinigt aber die Bretter vor dem Abdeken mittelst eines

Staubbesens so gut als moͤglich von dem aufliegenden Staube. In einigen

Toͤpfen wird man noch Fluͤssigkeit finden, in anderen ist sie aber

ganz eingetroknet; dieß muß man bei der Befreiung der Toͤpfe vom Blei jedes

Mal genau ausmitteln, denn es erfordert Vorsicht, aus ersteren die Rollen so

herauszubringen, daß von dem anhaͤngenden lokeren Bleiweiß, welches oft mehr

als das metallische Blei betraͤgt und in diesem Falle den Zusammenhang der

Rolle aufhebt, nichts in die Fluͤssigkeit faͤllt, indem dieser Antheil

verloren ginge oder nur zur Darstellung von Bleizuker oder einer ganz geringen Sorte

Bleiweiß anwendbar waͤre.

Bei Toͤpfen, worin die Fluͤssigkeit eingetroknet ist, schadet das

Abfallen von Bleiweiß nicht, indem sich von der Masse der eingetrokneten

Fluͤssigkeit nichts vom Topfe abloͤst.

Alle aus der Looge herausgenommenen Rollen werden einzeln auf einem Marmortische oder

auf einer zum Abklopfen vorgerichteten steinernen Platte auseinander gerollt, wobei

der Bleikalk zum Theil von selbst abfaͤllt, zum Theil aber mittelst eines

hoͤlzernen Hammers losgeschlagen werden muß. Bei dieser Arbeit, welche mit

der groͤßten Reinlichkeit vollbracht werden soll, verbinden die Arbeiter den

Mund, um sich gegen das Einathmen des Bleistaubes zu schuͤzen, und suchen

zugleich den Bleikalk zu sortiren, indem sie denjenigen absondern, welcher etwa

durch vom Pferdemist gekommene Tropfen oder durch irgend einen Zufall unrein

geworden ist. Die Reste von metallischem Blei werden beseitigt und gewogen,

deßgleichen auch der gewonnene Bleikalk, wobei sich immer eine Gewichtszunahme

ergibt, welche auf 100 Theile Metall 25 bis 27 Theile betraͤgt, je nach der

Trokenheit, in der der abgeklopfte Bleikalk herausgekommen ist.

Uebersicht einer Verkalkungs-Operation.

Textabbildung Bd. 063, S. 203

Ausbeute; Arbeiten.; Zum Einsaz

noͤthige Toͤpfe.; Eingeseztes Blei.; Verkalkungsmittel.;

Bleikalk.; Blei.; Temperatur.; Stùk.; Ct.; Pf. Ct. Pf. Ct. Pf.; Tag.; R.; a)Schmelzen des Bleies, 3 Tage 2 Mann.; 10 Eimer

Essig (32 Gran kohlensaures Kali p. Unze

saͤttigend).; b) zum Aufrollen 3 Tage, 2

Mann.; 1½ Eimer Bierhefe.; c) zum Einsezen 7

Tage, 2 Mann.; 2 Eimer Essighefe.; d) zum Ausnehmen,

Abklopfen und Wiegen, 8 Tage, 2 Mann.; 10 M. Branntwein von 11° Beck. 40

Pfd. Kartoffelbroken.

Beim Schmelzen des Bleies erhaͤlt man gewoͤhnlich 5 Proc. Abgang an

Bleiasche, welche entweder reducirt oder zur Bleizukerfabrication verwendet

wird.

Ueber die Verarbeitung des Bleikalks zu verkaͤuflichem Bleiweiße wird weiter

unten das Naͤhere mitgetheilt.

5) Ueber das Veralten der

Calcinirtoͤpfe und eine in manchen Fabriken uͤbliche

Abhuͤlfe dagegen. Erprobte Verbesserung in der Verkalkung des Bleies

durch Anwendung zwekmaͤßigerer

Toͤpfe und eine andere Anschichtung

des Pferdemistes.

Alle Bleiweißfabrikanten, welche das Blei in Pferdemist verkalken, wissen, daß neue

Toͤpfe, wahrscheinlich weil sie den Essig nicht hindurch lassen, das Blei

vollstaͤndiger verkalken, als oͤfters gebrauchte, von denen die Glasur

abgeloͤst ist und deren Poren geoͤffnet sind. Man muß deßhalb die

alten Toͤpfe beseitigen und von Zeit zu Zeit immer wieder neue anschaffen.

Manche Fabrikanten uͤbergeben deßhalb auch ihre Toͤpfe nach

jedesmaligem Gebrauche wieder dem Toͤpfer zum Glasiren; allein abgesehen von

den Glasurkosten, welche freilich nicht sehr bedeutend sind, verursacht eine solche

Manipulation zu viele Muͤhe und es gehen dabei auch immer viele Toͤpfe

zu Grund. Andere lassen hingegen nach dem ersten Gebrauche der Toͤpfe

dieselben reinigen und verpichen; es wird naͤmlich in den unteren Theil jedes

einzelnen Topfes ein Loͤffel voll Pech aus einem gußeisernen Kessel, worin

dasselbe geschmolzen wird, geschoͤpft und der Topf so gedreht, daß dessen

unter den Zapfen liegende Seitenwaͤnde mit Pech uͤberzogen werden,

worauf der Ueberschuß des Peches in den Kessel zuruͤkgegossen wird. Bei

einiger Uebung bringen es die Arbeiter leicht dahin, daß sie mit einem Centner Pech

einige tausend Toͤpfe zu verpichen im Stande sind; dieses muß dann

natuͤrlich mit solcher Geschwindigkeit geschehen, daß nicht viel Pech an den

Wandungen der Toͤpfe erstarren kann. Bei dieser uͤbrigens sehr

empfehlenswerthen Methode ist nur der Uebelstand, daß man sich huͤten muß das

Entleeren der Looge vorzunehmen, ehe die Toͤpfe hinreichend erkaltet und

ausgetroknet sind, weil sonst das Pech noch weich ist und folglich herabfallende

Bleikalkstuͤkchen daran kleben bleiben.

Daß man seit der Einfuͤhrung der hollaͤndischen Verkalkungsweise in

Nord- und Mitteldeutschland in der Form und Groͤße der Toͤpfe

noch keine Abaͤnderung gemacht hat, scheint von der Versuchsscheue der

Fabrikanten herzuruͤhren, welche meistens auf dem ein Mal angefangenen Wege

fortarbeiten, so lange es in merkantilischer Hinsicht angeht. Man kann aber nicht

nur die Toͤpfe nicht unbedeutend vergroͤßern, sondern es lassen sich

auch die Schichten derselben auf eine Art anordnen, wobei die Temperatur viel

leichter als bei der vorher beschriebenen Methode gehandhabt werden kann. Durch die

Anwendung groͤßerer Toͤpfe erspart man an Raum und Arbeit; auch wird

das Bleiweiß aus einem erklaͤrbaren Grund nicht so leicht schwarz und bei der

nun zu beschreibenden Anordnung der Toͤpfe und Mistschichten kann man, ohne

das Tropfen von gefaͤrbter Bruͤhe in die Toͤpfe

befuͤrchten zu muͤssen, die Pferdmistschichten beliebig naß halten,

also sehr leicht die geeignete Temperatur zur Verkalkung hervorbringen.

Ich habe durch Versuche mit verschieden geformten Gefaͤßen gefunden, daß sich

die Verkalkung am vortheilhaftesten in Toͤpfen von 1 Fuß Hoͤhe

betreiben laͤßt, welche oben 10 Zoll und am Boden 8 Zoll weit sind,

uͤbrigens wie gewoͤhnlich mit Zapfen als Traͤgern fuͤr

das Blei versehen und glasirt oder ausgepicht sind. Ein solcher Topf faßt dann von

breiteren Platten, welche auf die beschriebene Art (nur in breitere Formen) gegossen werden, 18 bis 20 Pfund und 5 bis 6 Maaß

Verkalkungsmittel, und da bei ihnen den Daͤmpfen mehr Raum gestattet ist,

diese auch wegen der groͤßeren Hoͤhe der Toͤpfe nicht so leicht

entweichen koͤnnen, so erklaͤrt sich dadurch leicht die im

Verhaͤltniß zum Verkalkungsmittel erfolgende staͤrkere Einwirkung

derselben.

Die abweichende Anschichtung des Pferdemistes, welche bei der Verkalkung in diesen

Toͤpfen noͤthig (aber auch bei kleineren Toͤpfen anwendbar)

ist, erheischt eine Abtheilung der Looge in einzelne Parzellen. Es wird

naͤmlich der oben beschriebene Raum, die Looge, mit einzelnen senkrecht

stehenden, einander gegenuͤber liegenden Balken, welche zum Einschieben von

Brettern mit Rinnen versehen sind, so in Parzellen getheilt, daß er z. B. wie in

Fig. 1,

welche den Grundriß darstellt, nach dem Einschieben der Bretter in drei

Kaͤsten a, b, c zerfaͤllt, welche von dem

uͤbrigen Raume d, d, d, d durch die Bretter

abgeschlossen sind und zur Aufnahme der Toͤpfe dienen, welche dann der in den

Raum d, d, d, d zu liegen kommende Pferdemist

umschließt. Diese Kaͤsten haben nun natuͤrlich auch die Hoͤhe

der ganzen Looge, und sind, um bequem darin arbeiten zu koͤnnen, beliebig

zerlegbar. Die zum Einschieben dienlichen Bretter (wovon die einer jeden langen oder

kurzen Seite des Kastens auch fuͤr die Rinnen anderer Kaͤsten passen

muͤssen, damit man bei der Arbeit mit Aussuchen keine Zeit verliert) sind an

dem Rande ihrer langen Seite saͤmmtlich schief abgehobelt, um sie so zwischen

den Rinnen uͤbereinanderschieben zu koͤnnen, daß (wie in Fig. 2, wo a, a der Kasten fuͤr die Toͤpfe ist) die

vom Pferdemist im aͤußeren Raum abtropfende Fluͤssigkeit wegen der

nach Außen abhaͤngigen Flaͤche nicht zwischen den Brettfugen in den

Raum der Toͤpfe gelangen kann. Man kann so den Mist, ohne eine Verunreinigung

der Toͤpfe befuͤrchten zu muͤssen, beliebig begießen.

Die Arbeit bei der Beschikung dieser Kaͤsten leuchtet sogleich ein, wenn man

sich die Looge versinnlicht, und sich mehrere Kaͤsten zur Aufnahme des Bleies

mit dazwischen und daneben anliegendem Pferdemiste denkt; sie unterscheiden sich

eigentlich von den gewoͤhnlichen nur dadurch, daß dort die Schichten

horizontal uͤbereinander, hier aber senkrecht nebeneinander liegen. Jede

Reihe der Toͤpfe wird von der anderen 1) durch eine Deke von Bleiplatten,

welche die Verkalkung ebenfalls ergreift, und 2) durch ein auf die Bleiplatten

gelegtes Brett getrennt, auf welches dann die nachfolgende Reihe der Toͤpfe

zu stehen kommt. Die oberste Reihe der Toͤpfe wird so verschlossen, daß der

zulezt zur Bedekung uͤber die ganze Looge ausgebreitete Pferdemist nichts

verunreinigt und wieder sauber wegzubringen ist.

II. Verfahrungsarten zur Bereitung des

Bleikalks in Kaͤsten, welche sich in geheizten Kammern

befinden.

Erstes Verfahren.

Man richtet in einer durch passende Mauern gegen den Temperaturwechsel verwahrten

Kammer,

Um die Waͤrme besser zusammenzuhalten, pflegt man in einigen Fabriken

mit den aͤußeren, aus Baksteinen gemauerten Waͤnden parallel,

in einer Entfernung von 1 Fuß von denselben, Waͤnde aus diken

Brettern aufzufuͤhren, und den Zwischenraum zwischen beiden mit alter

Lohe auszufuͤllen; eben so auch die aus starken hoͤlzernen

Pfosten hergestellte Deke dieser Kammer mit einem solchen, 1 bis 2 Fuß

diken, Lohlager zu bedeken.

A. d. R.

welche wenigstens 25 Fuß lang und 16 Fuß breit ist, der Laͤnge und

Breite derselben entsprechende hoͤlzerne Kaͤsten von 1½ Fuß

Hoͤhe so uͤbereinander auf, daß ein fuͤr die Arbeiten

hinreichender Raum zwischen denselben bleibt. Diese Kaͤsten werden von gutem

Holz angefertigt, mit Leinoͤhlfirniß getraͤnkt und ihre Fugen mit

schwarzem Pech ausgepicht, was auch jedes Mal geschieht, wenn sie nach dem Gebrauche

an irgend einer Stelle lek geworden sind; an einer ihrer Seitenwaͤnde ist

eine Oeffnung zum Entleeren und Auspuzen derselben angebracht. Durch diese

Kaͤsten gehen zum Aufhaͤngen der Bleiplatten starke Latten, welche an

den entgegengesezten Seitenwaͤnden an Leisten in der Mitte aber auf einem

queeruͤbergehenden Bohlen aufliegen. Die einzelnen Bleiplatten, welche 1 Fuß

lang und 8 Zoll breit in der Dike eines halben Kronenthalers gegossen werben,

muͤssen 3 Zoll von einander entfernt bleiben; das Ende derselben befindet

sich dann 3 bis 4 Zoll uͤber der als Verkalkungsmittel dienenden

Fluͤssigkeit. Fig. 3 zeigt eine solche aufgehaͤngte Platte. Wenn das

Verkalkungsmittel (½ Fuß hoch) in die kaͤsten gefuͤllt worden

ist und die Bleiplatten darin aufgehaͤngt sind, wird ein aus mehreren

Stuͤken bestehender Dekel darauf gelegt, dessen einzelne Theile man

zusammendruͤkt, worauf man ihn mit Holzstuͤken anspreißt, deren oberes

Ende an den Boden des oberen Kastens, das untere aber an den Dekel druͤkt.

Ein Kasten von 20 Fuß Laͤnge und 14 Fuß Breite faßt 1150 bis 1400 solcher

Platten im Gesammtgewichte von 33 bis 40 Cntr., so daß bei einem Zimmer oder einer

Looge von 8 solcher Kaͤsten, welche dann aus zwei Stokwerken besteht, 250 bis

300 Cntr. Blei gleichzeitig der Verkalkung unterworfen werden koͤnnen. Als

Verkalkungsmittel dient dasselbe Gemisch, welches ich in der Tabelle angegeben

habe.

Um diese Looge auf die noͤthige Temperatur zu erwaͤrmen, ist jede

Heizungsvorrichtung anwendbar, den Vorzug verdienen aber entweder steinerne auf der

Erde unter dem unteren Kasten herumgefuͤhrte und von Außen heizbare

Canaͤle, die sich in blecherne Roͤhren endigen, oder

Kanonenoͤfen mit an den Waͤnden der Looge herumgefuͤhrten

Blechroͤhren, welche aber ebenfalls von Außen geheizt werden

muͤssen.)

Die Heizung kann auch zwekmaͤßig und sicher durch Wasserdaͤmpfe

geschehen, welche in einigen Roͤhren, die auf der. Sohle der Kammer

vertheilt sind, durchstreichen.

A. d. R.

Nach der Beschikung der Looge muß man alle Wandungen, derselben so wie die

Thuͤre aufs sorgfaͤltigste verschließen; auch muß an einem bequemen

Orte im Inneren des Zimmers ein Thermometer, welches von Außen durch ein verdekbares

Fenster sichtbar ist, aufgehaͤngt werden, damit man nach Abschieben seiner

Verdekung die im Inneren herrschende Temperatur ablesen kann. Vor der Heizung bleibt

die Looge 3 bis 4 Tage stehen, waͤhrend welcher Zeit in dem Kasten die Stoffe

eine Gaͤhrung erleiden, in deren Folge sich das Verkalkungsmittel

erwaͤrmt. Man beginnt dann die Heizung und leitet sie so, daß die

Waͤrme nach Verlauf von sieben Tagen noch nicht uͤber 20° Réaumur betraͤgt. In der zweiten Woche wird sie

etwas hoͤher getrieben, das Zimmer jedoch ebenfalls nur nach und nach auf

30° R. gebracht und in der dritten auf 35 bis 36° R. gesteigert; in

der vierten und fuͤnften, allenfalls auch sechsten aber auf 40° R.

gehalten, worauf man die Heizung einzustellen pflegt, da die fernere Einwirkung des

Verkalkungsmittels nach diefer Zeit nur noch sehr unbedeutend ist.

Man findet nun bei Eroͤffnung der Looge und der Kaͤsten, welche ihrer

Entleerung behufs der Luͤftung des Locals einige Tage vorausgeht, die

Bleiplatten meist gut verkalkt, die in den Kasten gefuͤllte

Fluͤssigkeit aber mit einem grauen Schimmel bedekt und widerlich riechend.

Die Platten werden nun an den Aufhaͤnghoͤlzchen in Wannen

herausgezogen, worauf man den Bleikalk abklopft, das Blei aber zum weiteren

Gebrauche der unten angegebenen Behandlung unterwirft.

In einigen Fabriken bedient man sich auch kleiner 3 Fuß langer, 18 Zoll breiter und

15 Zoll hoher Kaͤsten, welche ausgepicht, ohne eiserne Naͤgel

zusammengefuͤgt und an den beiden langen Seiten mit Leisten, an welche die

Bleiplatten gehaͤngt werden, versehen sind. Dieselben werden eben so

beschikt, in einem heizbaren Zimmer uͤbereinander gestellt (so daß die obere

Kiste auf dem Dekel der unteren ruht und ihn festdruͤkt) und auch derselben

Temperatur ausgesezt. Die Verkalkung ist in solchen kleinen Kisten eben so gut

ausfuͤhrbar, wie in großen Kaͤsten, allein die Anlagskosten sind

bedeutender, die Reparaturen haͤufiger und da von diesen

uͤbereinanderstehenden Kisten die oberen ost lek werden, so verunreinigt die

Fluͤssigkeit,

welche von ihnen in die unteren eindringt, das Blei. Bei den großen Kaͤsten

kann man aber im Falle des Tropfens eine Rinne unterlegen.

Zweites Verfahren.

Ein anderes schnell zum Ziele fuͤhrendes, aber sehr umstaͤndliches

Verfahren ist folgendes: man bringt entweder verschleimte (unbrauchbare) oder gute

mit Essig gesaͤuerte Buchenholzspaͤne in geeignete Gefaͤße

(Faͤsser) und umgibt darin mit ihnen in Koͤrben befindliches loker

aufgerolltes Blei. Wenn diese Gefaͤße einer Temperatur von 30° R.

ausgesezt werden, geht die Oxydation des Bleies aͤußerst rasch mit Erzeugung

einer vorzuͤglichen Sorte Bleikalk vor sich.

Drittes Verfahren.

Bei dieser in den Fabriken in Klagenfurt, Villach und der Umgegend uͤblichen

Methode verwendet man als Verkalkungsmittel außer dem Essig auch noch eine der

geistigen Gaͤhrung faͤhige Substanz, gewoͤhnlich getroknete

Weinbeeren.

Die Vorrichtung, worin man in Klagenfurt das Blei der Einwirkung des

Verkalkungsmittels aussezt, besteht aus einem 3 Fuß hohen und 10 bis 15 Fuß langen

hoͤlzernen Kasten; derselbe wird aus 2 Zoll starken Dielen angefertigt und in

ein Geriegel eingeschlossen. In einem Locale von beilaͤufig 40 Fuß

Laͤnge kann man immer 2 bis 3 solcher Kaͤsten der Laͤnge nach

nebeneinander aufstellen. Diese Kaͤsten sind, wie der Durchschnitt des

Zimmers und der Verkalkungsvorrichtung in Fig. 4 zeigt, in dem

gewoͤlbten Locale (dessen Seitenwaͤnde a, a, a,

a bezeichnen), auf einem queruͤberlaufenden Balkenlager b, b, b, b aufgestellt, so daß ihr Boden das Balkenlager

bedekt, waͤhrend es an anderen Stellen (bei b, c b,

c) durch aufgenagelte Bretter gedekt ist. In dem unteren Raum des Locals

(der Kammer) ist die Feuerung angebracht, im oberen aber ist der Zutritt durch eine

uͤber dem Balkenlager von Außen eingehende Thuͤre offen. Die

Verkalkungskaͤsten haben nun noch folgende Einrichtung: sie stoßen an den

einander gegenuͤberstehenden Seitenwaͤnden so genau als

moͤglich zusammen, damit man daraus einen einzigen Kasten bilden kann; wo

Fugen entstehen, werden sie durch Latten und Verkittung gut verdichtet. Auf ihnen

liegen, etwas in die Dielen eingeschnitten, Durchzuͤge von starken Bohlen;

man sehe Fig.

5, wo a, a, a, a die Waͤnde der

Kaͤsten; b, b, b, b die dieselben einschließenden

Geriegel; c, c, c, c die Bohlen bezeichnen, welche als

Traͤger fuͤr die Bretter dienen, womit jeder Kasten zum Theil bedekt

wird. Diese Bedekung ist, wie der Grundriß Fig. 5 zeigt,

ausgefuͤhrt; an einzelnen Orten sind Oeffnungen, welche theils dazu dienen,

die im unteren Raum entwikelten Gase auf die Flaͤche der Bretter heraufgelangen zu

lassen, theils auch zum Einfuͤllen und zum Aufruͤhren der

Fluͤssigkeit, zu welchem lezteren Behufe mit Stielen versehene Kruͤken

gebraucht werden, deren mit d bezeichnetes aus dem

Kasten hervorragendes Ende die Handhabe ist.

Zum Einhaͤngen der Bleiplatten sind (man vergleiche Fig. 4, den Aufriß im

Durchschnitt) auf die Bretter Posten von Bohlen aufgerichtet, die unten von den

queeruͤberliegenden getragen, oben aber durch ihre Einzapfung in die Mauer

und die Verbindung der Postenreihen untereinander festgehalten werden. An ihnen sind

die Latten, welche zum Aufhaͤngen des Bleies dienen, angebracht, und zwar

sind sie in Einschnitten der Bohlen durch hoͤlzerne Naͤgel befestigt.

Sie nehmen dann natuͤrlich nur diejenigen Raͤume ein, wo das Blei bloß

auf die Bretter, nicht in die Fluͤssigkeit herabfallen wuͤrde;

deßwegen sind auch uͤberdieß die Bretter an den Oeffnungen mit Leisten

versehen, welche einige Zoll emporstehen, und so das Hineinrollen von abfallenden

Stuͤkchen verhindern. Das ungefaͤhr 5 Fuß hohe Geruͤste zum

Aufhaͤngen des Bleies ist so wie die ganze Oberflaͤche des Kastens mit

einem Verschlage aus starken Brettern umgeben, welche (bei e,

e

Fig. 4) unten

an den Kasten, oben aber an das Gewoͤlbe des Locals befestigt sind. Dieser

Verschlag hat mehrere mit Schiebern genau verschließbare Oeffnungen, welche theils

zum Eingang in die Kammer dienen, theils den Ruͤhrkruͤken

gegenuͤber angebracht sind, um dieselben bewegen zu koͤnnen. Alle an

dem Verschlage beim Aneinanderstoßen der Bretter etc. allenfalls entstehenden Fugen

werden zur Verhinderung eines Entweichens der Duͤnste mit Leinwandstreifen

und einem aus Leim und Kreide gefertigten Kitt verklebt, zulezt auch noch mit Firniß

uͤberstrichen, damit der Leim nicht erweichen kann.

In anderen Fabriken jener Gegend bedient man sich zum Aufruͤhren der

gaͤhrenden Fluͤssigkeit zwar ebenfalls solcher Kruͤken, die

Handhaben derselben gehen aber durch die Seitenwand des

Fluͤssigkeitsbehaͤlters heraus, und uͤberdieß ist die

Einrichtung getroffen, daß man einen Theil der Oberflaͤche der

gaͤhrenden Fluͤssigkeit (zur Absorption von Sauerstoff) in

Beruͤhrung mit der Luft kommen laͤßt, was dadurch erzielt wird, daß

man die eine Seite des Bretterverschlags (Fig. 6) in den Kasten

zuruͤksezt, so zwar, daß der Raum im Inneren des Kastens von dem

aͤußeren getrennt ist, aber die Fluͤssigkeit (deren Niveau a, a bezeichnet) unterhalb demselben eine Masse ausmacht.

An jedem Kasten werden auch einige Zapfen zum Ablassen der Fluͤssigkeit

angebracht.

Zum Heizen dieser Kammern dienen ebenfalls steinerne, auf ihrer Sohle angebrachte und von Außen

heizbare Canaͤle, welche in das zweite Stokwerk senkrecht emporsteigen und

sich dann in Blechroͤhren endigen, die den Rauch in ein Kamin

fuͤhren.

Die Verkalkung wird in einer solchen Looge folgender Maßen betrieben. Die

uͤber dem Fluͤssigkeitsbehaͤlter durch den Verschlag

eingeschlossenen Lattengeruͤste werden mit Bleiplatten von 2 Fuß Hoͤhe

und beilaͤufig 1 Fuß Breite, welche in der Dike eines halben Kronenthalers

gegossen sind, behangen, jedoch so, daß zwischen ihnen ein gehoͤriger Raum

zum Durchdringen der Daͤmpfe bleibt. In den

Fluͤssigkeitsbehaͤlter (die eingeschlossenen Kaͤsten) kommt als

Verkalkungsmittel ein zur duͤnnen Consistenz gebrachtes Gemisch von

Weinbeeren und Wasser, welches uͤberdieß mit bereits gegohrener Bruͤhe

versezt ist; die Heizung wird so geleitet, daß im oberen Theile der Looge die

Temperatur stets 35° R. betraͤgt; das Verkalkungsgemisch geht dann in

geistige und saure Gaͤhrung uͤber und entbindet Essigedaͤmpfe

und kohlensaures Gas zu gleicher Zeit; um lezteres in noch groͤßerem Maaße zu

erzeugen, wird die Fluͤssigkeit von Zeit zu Zeit auch noch mit ungegohrenem

Gute versezt. Waͤhrend der Gaͤhrung muß die Fluͤssigkeit mit

den Ruͤhrscheiten oͤfters bewegt werden. In einigen Fabriken pflegt

man das Verkalkungsmittel, nachdem es vollstaͤndig in saure Gaͤhrung

uͤbergegangen ist, abzulassen, um es zur Bleizukerfabrication zu verwenden;

wo dieses nicht der Fall ist, kann man uͤberdieß auch die

gewoͤhnlichen Bier- und Branntweinmaischen dazu verwenden. Es versteht

sich von selbst, daß die Weinbeeren auch durch Trauben und uͤberhaupt alle

Fruͤchte, welche zukerhaltige Saͤfte liefern, ersezt werden

koͤnnen.

Das Blei kann nach 8 bis 10 Wochen herausgenommen werden, in welcher Zeit es

gewoͤhnlich die Haͤlfte seines Gewichts Bleikalk liefert; die nach dem

Abklopfen desselben zuruͤkbleibenden kleineren Bleistuͤke, welche sich

nicht mehr aufrollen und aufhaͤngen lassen, muͤssen umgeschmolzen

werden, wobei sich eine nicht unbedeutende Menge Bleiasche abscheidet, welche

entweder an die Toͤpfer zur Glasur abgesezt oder auf Bleizuker verarbeitet

oder auch zu Metall reducirt werden kann. Am vortheilhaftesten ist es immer, wenn

man diese und alle uͤbrigen Abfaͤlle bei der Bleiweißfabrication auf

Bleizuler zu verarbeiten Gelegenheit hat.

III. Ueber die Reinigung des nach den

angegebenen Methoden gewonnenen Bleikalks und die Verfahrungsarten, wodurch das

Bleiweiß harr gemacht wird.

Die Art der Verkalkungsweise hat auf die Schoͤnheit des producirten Bleikalks

einen bedeutenden Einfluß. Da der Pferdemist bei seiner Faͤulniß etwas Schwefelwasserstoffgas

entbindet, so wird bei dem sogenannten hollaͤndischen Verfahren der Bleikalk

auch nicht selten von gebildetem Schwefelblei geschwaͤrzt, was nicht so

leicht bei der Verkalkung des Bleies in Kisten und nie bei der in Klagenfurt etc.

uͤblichen Fabricationsart der Fall ist; durch leztere erhaͤlt man

uͤberhaupt das reinste und schoͤnste Bleiweiß, welches noch immer

unter dem Namen Cremserweiß im Handel als erste Sorte

seinen Ruf behauptet. Der Bleikalk mag uͤbrigens nach was immer fuͤr

einer Methode gewonnen worden seyn, so enthaͤlt er stets etwas essigsaures

Blei (Bleizuker); bei der Klagenfurter Fabricationsweise kann sein Bleizukergehalt

sogar bis auf 10 Proc. steigen. Um das gewonnene basisch kohlensaure Blei von dem

darin enthaltenen Bleizuker zu befreien, hauptsaͤchlich aber, um einen gelblichen oder braͤunlichen Farbstoff zu beseitigen, welcher seine Weiße mehr oder

minder beeintraͤchtigt, ist es daher noͤthig dasselbe

auszuwaschen.

Zu diesem Behufe wird der abgeklopfte Bleikalk unter Rollsteinen zerdruͤkt und

in einem Kasten durchgesiebt, theils um ihn im Wasser feiner zertheilen zu

koͤnnen, hauptsaͤchlich aber um das zufaͤllig in ganz kleinen

Stuͤken unter den Bleikalk gekommene metallische Blei, welches beim Mahlen

dem Bleiweiß eine graue Farbe ertheilen wuͤrde, wegzuschaffen. Hierauf wird

das Pulver in großen hoͤlzernen Kaͤsten oder anderen Behaͤltern

in Wasser eingeruͤhrt und das nach 24 Stunden abgezogene gefaͤrbte

Wasser so oft wieder ersezt und abgezogen, als es sich noch einiger Maßen

faͤrbt. In dem Waschwasser ist nun offenbar das aus dem Bleikalk ausgezogene

essigsaure Blei, wenn derselbe (wie nach dem hollaͤndischen Verfahren

bereiteter) nur wenig davon enthielt, in so

verduͤnntem Zustande, daß es sich kaum der

Muͤhe lohnt dasselbe durch Faͤllung mit chromsaurem Kali etc. zu

verwerthen; mit dem nach der Klagenfurter Methode gewonnenen Bleikalk hingegen,

dessen Bleizukergehalt betraͤchtlich ist, laͤßt sich eine

concentrirtere, zum Eindampfen und Krystallisiren geeignete Bleizukerloͤsung

gewinnen, indem man die schwachen Waschwasser wiederholt zum Aussuͤßen

frischen Bleikalks benuzt.

Das zum Aussaͤßen des Bleikalks dienliche Wasser soll moͤglichst wenig

kohlensauren Kalk enthalten, weil der braͤunliche Farbstoff mit dieser Basis

eine unaufloͤsliche Verbindung eingeht, auch frei von Eisen und

Schwefelwasserstoff seyn. Kohlensaurer Kalk macht uͤberdieß, wenn er rein

ausgewaschenem Bleiweiß zugesezt wird, durch seine Reaction auf das Leinoͤhl

den Bleiweißfirniß nach und nach gelblich.

Das ausgewaschene Bleiweiß wird nun auf den sogenannten nassen Muͤhlen so oft

unter einem fester aufliegenden Laͤufer durchgemahlen, bis es einen diklichen

feinen Brei vorstellt, an dem durchaus keine koͤrnigen Theile mehr wahrzunehmen sind.

Derselbe ist dann nochmals mit reinem Wasser auszusuͤßen.

Manche Fabriken pflegen diesen gemahlenen Bleikalk nun sogleich mit einem

Bindungsmittel zu versezen und dann in den Formen zu troknen; allein der Bleikalk

enthaͤlt so wie er von der Muͤhle kommt, eine Menge Luftblasen, welche

das Bleiweiß loker und loͤcherig machen, indem sie besonders nach dem Zusaze

des Bindungsmittels nicht mehr heraustreten koͤnnen. Um sie zu beseitigen,

muß man den gemahlenen Brei in einer Menge Wasser zertheilen, das Bleiweiß sich

absezen lassen und ihm dann erst das geeignete Bindungsmittel einverleiben.

Um das Bleiweiß fest und hart zu machen, benuzt man als Verdikungsmittel:

a) eine duͤnne Loͤsung vom besten

arabischen Gummi.

b) eine Loͤsung von neutralem Bleizuker in Wasser,

die man im Verhaͤltniß von 6 bis 8 Proc. dem Bleiweiß zusezt; sie ertheilt

ihm jedoch nur eine maͤßige Haͤrte.

c) Staͤrkegummi, welches man erhaͤlt, wenn

man 10 Pfd. Staͤrke in 200 Pfd. Wasser zu Kleister kocht, denselben mit 2

Loth concentrirter Schwefelsaͤure, die vorher mit Wasser verduͤnnt

wurden, in einem Staͤndchen vermischt und dann durch eingeleiteten Dampf 1

bis 2 Stunden lang im Kochen erhaͤlt, worauf man die Saͤure

neutralisirt und die Fluͤssigkeit vom Saze abfiltrirt.

Diese Fluͤssigkeiten werden unter den Bleiweißbrei geruͤhrt, ehe man

denselben in die uͤblichen runden oder vierekigen Formen fuͤllt, und

zwar in einem um so groͤßeren Maaße, je mehr Haͤrte man erzielen will.

Unausgewaschener Bleikalk wird wegen seines

Bleizukergehalts nach dem Mahlen und Troknen von selbst hart.

Die lufttrokenen Brode muß man in einem auf beilaͤufig 20° R. geheizten

Local noch vollends austroknen, damit sie moͤglichst weiß und

glaͤnzend werden.

IV. Bereitung geringerer Sorten von

Bleiweiß, durch Vermengung desselben mit weißen Stoffen.

Zum Versezen des Bleiweißes, um billigere Sorten fuͤr schlechteren Anstrich

herzustellen, benuzt man hauptsaͤchlich Schwerspath (schwefelsauren Baryt),

Kalkspath (kohlensauren Kalk), Kreide und weiße Thonarten. Von diesen

Koͤrpern muß man immer die weißesten Sorten waͤhlen, alle

eisenhaltigen Stuͤke aus ihnen entfernen, sie vor dem Vermengen mit dem

Bleiweiße hoͤchst fein mahlen, dann mit dem Bleikalk selbst einige Mal durch

die Muͤhle gehen lassen und endlich den Brei zur Austreibung der Luftblasen

erst wieder in Wasser

zertheilen. Uebrigens wird so verseztes Bleiweiß gerade so wie reines hart

gemacht.

Schwerspath allein sollte man nur dann anwenden, wenn das

Bleiweiß nicht uͤber 50 Proc. Zusaz erhaͤlt. Versezt man es in

groͤßerem Verhaͤltniß damit, so ertheilt er ihm zu viel Rauheit; beim

Anstrich verhaͤlt sich die Masse dann pelzig und faserig und legt sich also

nicht gut an das Holz.

Dagegen ertheilt gut sortirter und ausgewaschener Thon der

Masse mehr Geschmeidigkeit und Zaͤhigkeit.

Nicht selten kommen auch sogenannte geringe Bleiweißsorten vor, welche bloß aus einem

Gemenge von Schwerspath mit Thon und Kreide bestehen und deren man sich zum

Voranstrich oder zur Grundisrung bedient.

Kalkspath koͤnnte zwar als ein sehr weißer

Koͤrper recht gut zum Versezen des Bleiweißes angewendet werden, allein es

ist entschieden, daß er ihm die Eigenschaft ertheilt, nach dem Abreiben mit Oehl

gelb zu werden; in Leim hingegen haͤlt solches Bleiweiß gut Stand, und wenn

daher eine geringe Bleiweißsorte bloß zu Wasserfarben verwendet werden soll, kann

man den Bleikalk wohl mit Kalkspath versezen.

Wegen der Eigenschaft des kohlensauren Kalks, das mit Oehl abgeriebene Bleiweiß gelb

zu machen, ist man auch in solchen Fabriken, wo man sich nur kalkspathhaltigen

Schwerspath verschaffen kann, genoͤthigt, denselben mit Schwefelsaͤure

zu behandeln und zur Entfernung des gebildeten schwefelsauren Kalks oͤfters

auszuwaschen. Salzsaͤure, worin sich der Kalkspath unter Aufbrausen leicht

und vollstaͤndig aufloͤst, waͤre zur Reinigung des Schwerspaths

offenbar vorzuziehen; diese Saͤure gibt auch den Bleiweißfabrikanten ein

gutes Mittel an die Hand, ihren Schwerspath auf seine Reinheit zu untersuchen.Hinsichtlich der Untersuchung des Vleiweißes auf fremde

Beisaͤze verweisen wir auf Schubarth's Elemente der technischen Chemie. (Berlin 1832) Bd. II. S. 219.

B. Fabrication

des neutralen Bleiweißes.

Neutrales kohlensaures Bleioxyd wird durch die Faͤllung irgend eines

aufloͤslichen Bleisalzes, z. B. einer Aufloͤsung von Bleizuker oder

von salpetersaurem Bleioxyd, durch Potasche oder ein anderes kohlensaures Alkali

erhalten. Diese Methode ist jedoch fuͤr die Ausuͤbung im Großen zu

kostspielig; diejenige, deren man sich in neuerer Zeit, besonders in Frankreich, zur

Darstellung des neutralen Bleiweißes in den Fabriken

bedient hat, beruht auf der Faͤllung des kohlensauren Bleioxyds aus einer

Aufloͤsung des basischen essigsauren Bleioxyds (Bleiessigs) mittelst der

Kohlensaͤure. Das basische essigsaure Bleioxyd hat naͤmlich die

Eigenschaft, daß aus seiner Aufloͤsung derjenige Antheil des Bleioxyds, den

es mehr enthaͤlt, als das neutrale essigsaure Bleioxyd, durch

Kohlensaͤure ausgefaͤllt wird. Eine Aufloͤsung von 100 Theilen

neutralen essigsauren Bleioxyds (aus 31,6 Essigsaͤure und 68,4 Bleioxyd)

nimmt noch 137 Theile Bleioxyd auf; wird nun diese basische Salzaufloͤsung

mit Kohlensaͤure in Beruͤhrung gebracht, so werden jene 137 Theile

Oxyd in Verbindung mit 27,1 Theilen Kohlensaͤure ausgeschieden, und es bleibt

die neutrale essigsaure Bleioxydaufloͤsung wieder zuruͤk.

Wenn man die im Handel vorkommende Bleiglaͤtte zur

Bereitung des Bleiessigs anwenden will, so muß sie zuerst gelinde ausgegluͤht

werden, weil das neutrale essigsaure Bleioxyd das kohlensaure Bleioxyd nicht

aufloͤst. Nach folgendem Verfahren kann man sich selbst in Zeit von 12

Stunden 8–10 Cntr. Bleiglaͤtte (sey es fuͤr diesen Zwek oder

zur Bleizukerfabrication) bereiten: Man bringt in einem gewoͤhnlichen

Reverberir- oder Flammofen, dessen Heerd aus einer eisernen Platte oder

festgemauerten flachen Schale besteht und der mit niedrigem Gewoͤlbe, starkem

Feuerraum und Sattel, ferner mit einem gut zu regulirenden Kamine versehen ist, wenn

er die Rothgluͤhhize erreicht hat, einen Blok von einigen Centnern

metallischen Bleies, welches bald in Fluß kommt und sich oxydirt, was man durch

Umruͤhren (wobei uͤbrigens der Zug des Feuers der Verstaͤubung

wegen gut geleitet werden muß) zu befoͤrdern sucht. Nach kurzer Zeit ist

alles Blei in Bleiasche verwandelt, die man nun durch weitere Erhizung beim Zutritt

von Luft durch die Eintragthuͤre des Reverberirofens in den Zustand von

Glaͤtte uͤberzufuͤhren sucht. Nach vorausgegangener

laͤngerer Erhizung wird dann ein zweiter Bleiblok eingetragen und zwar unter

das Bleioxyd vergraben, die Erhizung hierauf weiter fortgesezt und endlich

aufgeruͤhrt, wobei man meistens den Bleiblok schon zum groͤßten Theil

oxydirt findet, was fast augenbliklich vollends der Fall ist, wenn man das noch

vorhandene schmelzende Blei mit dem Bleioxyd hin und her bewegt. Nach wieder

erfolgter Oxydation wird ungefaͤhr so viel Bleiglaͤtte ausgezogen, als

von einem Bloke producirt wurde, der Rest aber weiter erhizt, um spaͤter

wieder einen Blok darin zu vergraben, und auf diese Art die Operation der Verkalkung

oder Oxydation immer fortgesezt.

Um die Gesundheit der Arbeiter zu schonen, kann die Oeffnung zum Ausziehen oder

Ausschieben der Glaͤtte aus dem Ofen der Eintragoͤffnung

entgegengesezt, in ein anderes Local gehen, so daß in dem Local, worin sich der Ofen

befindet, keine Verstaͤubung Statt findet. Die ausgezogene Glaͤtte

wird naß gemahlen, getroknet, und dann zu feinem Staube gesiebt. Man erhaͤlt

von 100 Pfd. Blei ungefaͤhr 102 Pfd. Bleiglaͤtte.

Zur Bereitung des basischen essigsauren Bleioxyds eignen sich die

gewoͤhnlichen kupfernen Kessel mit ihrer Feuerungseinrichtung nicht, sondern

dieselben muͤssen mit ebenem Boden versehen seyn, und es duͤrfen nur

ihre Seitenwaͤnde vom Feuer bestrichen werden, damit sich die auf dem Boden

befindliche Glaͤtte nicht verkrusten kann. Die Groͤße und Anzahl der

Kessel richtet sich natuͤrlich nach der Ausdehnung der Fabrication; der

Vortheil des Fabrikanten erheischt uͤbrigens, daß fuͤr die

Kohlensaͤure-Pumpen bestaͤndig eine hinreichende Menge

Bleiessigloͤsung vorhanden ist.

In diesen Kesseln erwaͤrmt man nun behufs der Bleiessigserzeugung entweder

reinen (destillirten) Essig oder Bleizukerloͤsung mit einem Ueberschuß der

gepulverten Glaͤtte unter bestaͤndigem Umruͤhren ein paar

Stunden lang. Nach einiger Ruhe zieht man dann die helle Fluͤssigkeit ab,

bringt wieder Glaͤtte in den Kessel und fuͤllt ihn neuerdings mit

Essig oder Bleizukerloͤsung u. s. f.

Umstaͤndlich und kostspielig ist bei dieser Fabricationsart des Bleiweißes die

Gewinnung der Kohlensaͤure, wenn man nicht Gelegenheit hat, ein viel

kohlensaures Gas entbindendes Mineralwasser benuzen zu koͤnnen; in lezterem

Falle kann sie sogleich durch gewoͤhnliche Pumpen oder archimedische Schneken

unter die Bleiessigloͤsung getrieben werden. Erzeugt man sie aber durch

Verbrennen von Kohlen, so muß sie jedenfalls zuvor behufs ihrer Reinigung unter

Wasser gepumpt werden.Die Kohlensaͤure, mit welcher die

Faͤllung bewirkt wird, kann nach irgend einer der

gewoͤhnlichen Methoden erzeugt werden, je nachdem die eine oder

andere fuͤr die Localitaͤt wohlfeiler kommt; durch Zersezung

von Kreide oder kohlensaurem Kalk mittelst der Schwefelsaͤure, oder

der Holzsaͤure, wobei man den erhaltenen holzsauren Kalk weiter

verwenden kann; durch gaͤhrende Fluͤssigkeiten, die man dann

zum Branntweinbrennen verwendet; oder aus brennenden Holzkohlen. Die leztere

Art ist bei dieser Methoͤde die gewoͤhnlichste. Man sammelt

das kohlensaure Gas unter einem mit Wasser gesperrten Gasometer, und

laͤßt es von hier durch bleierne Roͤhren entweder unmittelbar

in den Bleiessig treten, welcher in diesem Falle in flachen Gefaͤßen

steht, die nur 3 bis 4 Zoll hoch mit demselben angefuͤllt sind, so

daß das Gas, welches durch eine große Menge kleiner Roͤhren, in

welche die Hauptroͤhre sich endigt, und welche von Oben in die

Fluͤssigkeit treten und bis nahe auf den Boden reichen, keinen so

großen Druk zu uͤberwinden hat; oder man zieht das Gas aus dem

Behaͤlter durch eine Pumpe, und man druͤkt es mittelst dieser

durch die Fluͤssigkeit, in welchem Falle diese auch in tieferen

Gefaͤßen stehen kann. Lezteres hat den Vortheil, daß man an Raum

erspart, und daß man das Gas, bevor es in die Bleiaufloͤsung tritt,

noch erst durch ein Gefaͤß mit Kalkwasser treiben kann, damit es hier

noch fremdartige, besonders schweflige und oͤhlige Theile abseze.

Benuzt man das Gas aus brennenden Holzkohlen, so ist der obere Theil des

Windofens, in welchem die Kohlen brennen, mit einem blechernen, ringsum

verschlossenen, kegelfoͤrmig zugehenden Mantel versehen, von welchem

eine Roͤhre aufwaͤrts, dann seitwaͤrts, und dann wieder

aufwaͤrts bis unter den aus Eisenblech verfertigten Gasometer geht,

die an ihrem uͤber das Wasser des Gasometers hervortretenden Ende mit

einer leicht beweglichen Klappe verschlossen ist. Wird der Gasometer in die

Hoͤhe bewegt, so erfolgt der Luftzug durch den Rost des Windofens und

der Gasometer fuͤllt sich mit der Luft, die durch den Feuerheerd

streicht, die dann von hier aus durch eine zweite Roͤhre, deren

Oeffnung mit einer einwaͤrts gehenden Klappe verschlossen ist, an den

beliebigen Ort geleitet werden kann.Ohne Gasometer kann die Bleiaufloͤsung mit der aus den brennenden

Kohlen kommenden Kohlensaͤure auf folgende Art in Beruͤhrung

gebracht werden. Eine aufrecht stehende Tonne ist oben statt des Bodens oder

Dekels mit einem flachen Gefaͤße aus Blei verschlossen, dessen Boden

gleich einem Siebe mit vielen Loͤchern durchbohrt ist, und dessen

Seitenwaͤnde 4–6 Zoll Hoͤhe haben. In diesen Bottich

tritt die von dem Windofen kommende Zugroͤhre in der Haͤlfte

seiner Hoͤhe ein, und an der gegenuͤberstehenden Seite tritt

dieselbe wieder aus, um weiter fort in einen Rauchfang geleitet zu werden.

Die Bleiaufloͤsung wird in das durchloͤcherte Gefaͤß

geschuͤttet, wo sie in Gestalt eines Regens der durchziehenden

kohlensauren Luftart begegnet. Durch den Hahn am Boden des Bottichs wird sie

abgezapft und wieder aufgegossen, bis die Faͤllung gehoͤrig

erfolgt ist. Damit der Luftzug aus dem Feuerheerde hinreichend stark

erfolge, ist der Windofen mit einem Geblaͤse versehen, dessen

Muͤndung entweder unmittelbar unter den Rost in den uͤbrigens

luftdicht verschlossenen Aschenfall tritt, oder erst in einen

unverschlossenen Behaͤlter (Windkammer), von welchem dann die Luft

durch eine Roͤhre in den Aschenraum stroͤmt; das leztere aus

dem Grunde, um einen ununterbrochen gleichfoͤrmigen Luftstrom zu

erhalten. Damit die kohlensaure Luft, bevor sie mit der

Bleiaufloͤsung in Beruͤhrung kommt, hinreichend

abgekuͤhlt sey, laͤßt man sie erst durch ein hinreichend

weites Schlangenrohr streichen, das in einem Bottich mit kaltem Wasser sich

befindet.Die Kohlen, welche zum Verbrennen in dem Windofen verwendet werden,

muͤssen voͤllig ausgebrannt oder verkohlt seyn, sonst geben

sie beim Verbrennen noch brenzliches Oehl, welches das Bleiweiß

verunreinigt. Man gluͤht sie daher vor dem Gebrauche erst noch ein

Mal im Verschlossenen aus. Das Nachfuͤllen der Kohlen in den Windofen

geschieht durch ein seitwaͤrts und nahe senkrecht von dem Mantel

desselben ausgehendes Rohr, dessen Oeffnung mit einem lutirten Dekel

verschlossen wird.Sonst kann zu diesem Behufe das kohlensaure Gas auch aus Kohle und Braunstein

entbunden werden. Man vermengt beide gepulvert in dem Verhaͤltnisse

von 24 Theilen Braunstein und 7 Theilen Kohle mit einander, welchem Gemenge

man noch 4 Theile Kreide und so viel Wasser zusezt, um einen

gleichfoͤrmigen Teig daraus zu machen, den man troknen laͤßt,

und dann in einen Cylinder von Gußeisen, der mit der gehoͤrigen

Gasentbindungsroͤhre versehen ist, fuͤllt, diesen verschließt,

und zur Rothgluͤhhize bringt, wo sich dann durch die Verbrennung der

Kohle mittelst des Sauerstoffes des Braunsteins eine Mengr kohlensaures Gas

entbindet. Bei dieser Methode kann eben sowohl, als bei der Entwiklung der

Kohlensaͤure aus Kreide durch Schwefelsaͤure in einem

Gasentbindungsapparate, oder bei der Anwendung einer Drukpumpe, das

entwikelte Gas einen maͤßigen Druk uͤberwinden, daher mit der

Bleiaufloͤsung in der Art in Beruͤhrung gebracht werden, daß

dieselbe bei einer hoͤheren Fluͤssigkeitssaͤule

durchstrichen wird, auch, wenn die Gefaͤße verschlossen sind, die

Luft von einem in das andere, wie in einem Woulf'schen Apparate treten kann. (Prechtl's technologische Encyklopaͤdie, Bd. II. S. 469.)A. d. R.

Nachdem in die Bleiessigloͤsung so lange kohlensaures Gas geleitet worden ist,

bis sie das blaue Lakmuspapier zu roͤthen anfaͤngt, laͤßt man

das gebildete kohlensaure Blei (neutrale Bleiweiß) sich absezen, worauf die

Fluͤssigkeit durch Digestion mit Bleiglaͤtte in Bleiessig verwandelt

wird u. s. f. Das Wasser, womit das Bleiweiß ausgewaschen wurde, wird statt reinen Wassers bei den

folgenden Operationen zum Aufloͤsen von Bleizuker benuzt.

Bei diesem Verfahren hat man den Vortheil, daß man 1) selbst mit unreiner

Glaͤtte oder schlechtem, in Glaͤtte verwandeltem Blei ein ganz reines

Bleiweiß zu erzeugen im Stande ist, indem die Kohlensaͤure selbst aus einer

unreinen Bleiaufloͤsung nur kohlensaures Bleioxyd niederschlaͤgt und

2) daß eine gewisse ein Mal angewandte Menge Essig oder Bleizuker sehr lange zur

Bereitung des basisch essigsauren Bleioxyds gebraucht werden kann und nur in dem

Maaße ersezt werden muß, als durch die Arbeit selbst an Fluͤssigkeit verloren

geht.

Das auf diese Art erhaltene neutrale Bleiweiß ist nun zwar

sehr weiß und fein zertheilt, aber es dekt nicht so gut wie

das basische, indem es eine weniger erdige Beschaffenheit hat und seine

kleinsten Theile eine Neigung zum Krystallisiren besizen; es ist daher in der Regel

auch weniger compact, als das basische Bleiweiß, und um

es diesem in dieser Hinsicht aͤhnlich zu machen ist man genoͤthigt, es

bei der Einfuͤllung in die kleinen Toͤpfe einer

kuͤnstlichen Pressung zu unterwerfen.

Zusaz der Redaction.Ueber die

Bereitung von Bleiweiß aus granulirtem Blei nach Prechtl.

Hr. Director Prechtl schlaͤgt in seiner

technologischen Encyklopaͤdie Bd. II. S. 464 eine

Methode zur Darstellung des basischen Bleiweißes vor,

welche im Großen da, wo man uͤber eine wohlfeile mechanische Kraft disponiren

kann, wahrscheinlich mit Vortheil ausfuͤhrbar ist. Er hat dieselbe zwar nur

im Kleinen versucht, allein sie ist von der Art, daß die Ausfuͤhrung im

Großen keine vermehrten Schwierigkeiten mir sich bringt. Man granulire reines Blei,

indem man dasselbe durch einen heißen Loͤffel gießt, der in Gestalt eines

Seihers durchbrochen ist, so daß es von einiger Hoͤhe in kaltes Wasser

faͤllt. Von diesem, je feiner desto besser, granulirten Blei schuͤtte

man eine Quantitaͤt in ein cylindrisches, etwas flaches Gefaͤß, z. B.

eine Schuͤssel aus Steingut; gieße Wasser darauf, in welchem man etwa 1/10

seines Gewichts guter Potasche aufgeloͤst hat; und ruͤhre nun das Blei

mit der Potascheaufloͤsung fortwaͤhrend untereinander. Die

Fluͤssigkeit wird bald milchig, so daß sie etwa nach einer Stunde von dem

Blei abgegossen und zum Sedimentiren hingestellt werden kann. Es sezt sich bald ein

schoͤnes, dichtes und schweres Bleiweiß aus derselben ab, von dem die

Fluͤssigkeit abgegossen und neuerdings uͤber das granulirte Blei

geschuͤttet wird, mit welchem man dann das Zusammenruͤhren fortsezt.

Das sedimentirte Bleiweiß wird mit Wasser ausgewaschen, und dieses Waschwasser der

uͤbrigen Fluͤssigkeit zugefuͤgt. Auf diese Art wird der Proceß

immer fortgesezt, und man braucht zu demselben außer dem Blei eigentlich kein

weiteres Material, da von der ein Mal aufgewendeten Potasche nichts, oder doch nur

wenig verloren geht, indem auch die schwaͤchern Waschwasser noch verwendet

werden koͤnnen.

In diesem Processe oxydirt sich das Blei auf Kosten des im Wasser enthaltenen

Sauerstoffgases, und das Oxyd verbindet sich im Augenblike seiner Entstehung mit der

Kohlensaͤure der Potasche, die diese wieder in dem Maaße, als sie sie an das

Bleioxyd abgibt, aus der Atmosphaͤre anzieht. Auch durch die Bewegung des

Bleischrotes mit bloßem Wasser an freier Luft erfolgt die Bleiweißbildung, aber

langsamer, und das erhaltene Bleiweiß ist weniger rein, naͤmlich noch mit

einem graulichen Oxyde gemischt, das erst, laͤngere Zeit an der Luft im

befeuchteten Zustande erhalten, sich in Bleiweiß umaͤndert. Hievon erhellen

die Gruͤnde aus Folgendem: Schuͤttelt man granulirtes Blei mit reinem

Flußwasser in einer verstoͤpselten Flasche, so bildet sich ein graues Oxyd in

bedeutender Menge, das alkalische Eigenschaften zeigt, indem es das durch

Saͤuren geroͤthete Lakmuspapier blaͤuet, und das

Kurkumaͤpapier schwach braͤunt. An der Luft zieht dieses Oxyd, wenn es

bestaͤndig feucht erhalten und umgeruͤhrt wird, langsam

Kohlensaͤure an, und verwandelt sich allmaͤhlich in Bleiweiß.

Verrichtet man das Schuͤtteln in der Flasche in der Art, daß man

oͤfters Luft eintreten laͤßt, so wird ein Theil des Oxyds kohlensauer,

und man erhaͤlt Bleiweiß mit grauem Oxyd gemengt, das nach und nach an der

Luft weißer wird. Will man das Bleiweiß sogleich so viel moͤglich von dem

grauen Oxyd gereinigt erhalten, so darf daher die durch das Schuͤtteln oder

Umruͤhren des Bleischrots mit dem Wasser eingeleitete Oxydation nicht

schneller vor sich gehen, als die Zuleitung der Kohlensaͤure zu dem in der

Bildung befindlichen Oxyde. Da nun die Aufloͤsung des Aezkali die

Kohlensaͤure schneller anzieht, als das Wasser, so wirkt sie schneller als

lezteres, und die Bleiweißerzeugung wird in diesem Processe um so schneller vor sich

gehen, je schneller die Bewegung des Bleischrots mit dem Wasser erfolgt, je mehr das

Wasser Potasche enthaͤlt und je mehr Kohlensaͤure sich in der

umgebenden Luft befindet.

Um diesen Proceß im Großen auszufuͤhren, duͤrfte es am

zwekmaͤßigsten seyn, das granulirte Blei mit der Fluͤssigkeit in

cylindrische, aus Blei gegossene Gefaͤße, etwa 2 Fuß im Durchmesser und 18

Zoll hoch, zu fuͤllen, ein solches Gefaͤß mit einem Ruͤhrkreuze

aus Holz oder Blei

zu versehen, und eine Anzahl solcher Gefaͤße an die Peripherie eines großen

Stirnrades zu stellen, dessen Zaͤhne in das an der Achse des

Ruͤhrkreuzes befestigte Getriebe eingreifen und das Kreuz umdrehen. Die

Gefaͤße koͤnnen etwas erhoͤht gestellt werden, um die mit

Bleiweiß beladene Fluͤssigkeit von Zeit zu Zeit in ein rieferes

Sedimentirgefaͤß abzulassen. Indem man in diesem Arbeitsraume ein schwaches

Kohlenfeuer unterhielte, koͤnnte man die Zufuͤhrung der

Kohlensaͤure vermehren.

Will man nach dieser Art das Bleiweiß ohne Anwendung von Potasche erzeugen, so muß

man das Schuͤtteln des Bleies mit reinem Wasser (Flußwasser) in einem sich um

seine Achse drehenden Fasse bewerkstelligen, und das sich aus dem abgelassenen

Wasser absezende graue Oxyd in Form eines Breies, den man in flachen Gefaͤßen

ausbreitet und von Zeit zu Zeit umruͤhrt, in einem Raume, dessen Luft

Kohlensaͤure enthaͤlt, allmaͤhlich in Bleiweiß

uͤbergehen lassen.

Das nach diesem Processe dargestellte Bleiweiß enthaͤlt immer noch metallische

Bleitheile eingemengt, von denen es durch Schlaͤmmen befreit werden muß.

Tafeln